Полная версия

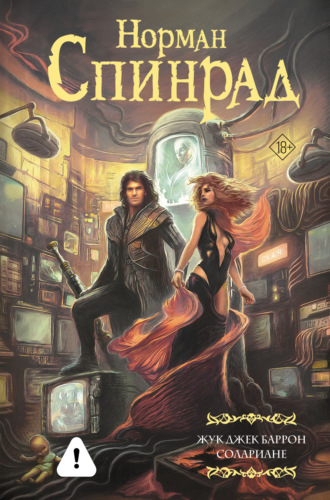

Жук Джек Баррон. Солариане

– Спасибо, сенатор Хеннеринг, – сказал Баррон. – Что ж, Америка, ты все услышала, а теперь зрители сами сделают выводы. Ни я, ни губернатор, ни сенатор не можем этого за вас сделать. Доброго вечера, уважаемые зрители, и подключайтесь в следующую среду, дабы узреть новую катастрофическую, историческую прямую трансляцию, творимую при вашем участии – и для всех вас, дорогие мои, – каждую неделю. Не забудьте только… разжучить хорошенько… меня – Жука Джека Баррона!

Глава 3

Джек Баррон вышел из замкнутого пространства телестудии – с камерой, монитором, видеофонами, кнопками, всей этой Вселенной, ужатой до параметров «шесть на пять на два метра». Он сам себе напоминал наркомана, резко соскочившего с иглы. Адреналин в нем до сих пор бушевал; требовалась какая-никакая адаптация к более спокойным условиям.

Баррон знал это; он знал это настолько хорошо, что создал фантастический образ, чтобы материализовать, по существу, невербальный психоделический момент вечера среды в своем обычном потоке памяти. Интерьер студии на самом деле был интерьером ста миллионов телевизоров. На экране жило существо, носившее его имя (он видел глазами мониторов, он слышал ушами видеофонов, он контролировал свои внутренние состояния посредством кинестетических впечатлений от светящихся на телесуфлере надписей, он перемещал лица посредством кнопок), он приказывал, угрожал, даровал милости посредством всех цепей и всех спутников этого великого гештальта электронной интеграции, телевизионной сети, на которую он, центральный переключатель, был настроен по часу в неделю. Этот Жук Джек Баррон был монстром, спроектированным и изготовленным им на манер андроида; этаким чудовищем Франкенштейна – существом, продолжающим его волю, но отражающим лишь часть цельной личности.

Уход из студии был одновременно новым рождением и смертью: в этот момент умер напористый Жук Джек Баррон, образ силы, питаемой электричеством, изолированный от электронных чувств и энергетических цепей. Возродился Джек-неженка, разбалованный, охочий до еды и женских ласк, охотно чешущий там, где у него чешется. Этакий Юный Джек Баррон, Сорвиголова-Джек, Джек из времен, когда Джек и Сара…

Так, а ну хватит!

Баррон вышел из студии, прошел по коридору, открыл дверь в комнату мониторинга прямо за кабиной управления. Он поприветствовал ребят, расслаблявших тут мышцы и обменивавшихся страшилками за тремя рядами столов, заставленных видеофонами, и уже собирался открыть дверь диспетчерской, когда через нее вышел сам Винс Геларди.

– Ты был очень хорош сегодня вечером, дружок, – сказал он. – Этот выпуск уже рвет чарты в Пеории – и во всех других местах, где сходят с ума от такого рода побоищ.

– Хорош? – переспросил Баррон с притворным высокомерием, зная, что все и впрямь прошло хорошо, даже если он чудом избежал прыжка в пропасть в стиле камикадзе. – Я – и был хорош? Ты с ума сошел. Из-за тебя нас чуть не пустили по ветру, вот что! Не будь я мастером своего дела, великим Джеком Барроном, завтра мы с тобой и всей этой дурацкой фильтрационной службой оказались бы на бирже труда с голым задом.

– Разве я работаю не в команде Жука Джека Баррона, которого хлебом не корми – дай кого-нибудь возмутить? – проворчал Геларди. – Мы же не парижские новости мира мод. У нас контент всегда немного спорный.

– «Немного» – ключевое слово, Винс, – сказал Баррон, понимая, что журит коллегу не в полную силу, не всерьез. – Мы же, по сути, гиены – атакуем тех, кто и так подыхает. Мы милостиво добиваем всяких колоссов на глиняных ножках, а уж если хотим развлечься, то выбираем какого-нибудь длинноязычного идиота вроде Шабаза или Уитерса. Мы не суемся в угодья ранимых, легкоуязвимых саблезубых тигров, которые, как Бенни Говардс, сеют хаос в контрольном пакете нашей телекомпании. Мы время от времени немножко тянем тигров за хвосты, чтобы собрать награды за доблесть, но не привязываем эти хвосты к груди и не бьем вышеупомянутых тигров кнутом!

– Ага, как же. Я знал, как ты все вывернешь. Знал, чем этот эфир закончится. И ты, Джек, прекрасно знал, что я это знаю, – весело ответил Геларди. – Бенни Говардс после наших с тобой выходок даже животиком мучиться не станет. Да даже если предположить, что станет, – мы все равно не прогадали с Джонсоном. Я знал, что ты будешь стрелять, но не убивать. Ты мой кумир, Джек, и ты это знаешь.

Баррон рассмеялся.

– И я думаю, ты также знал, что мозги у Тедди Хеннеринга ни с того ни с сего взяли да прохудились? – сказал он, оглядываясь назад, чрезвычайно довольный своей гениальной и яркой персоной.

Геларди пожал плечами.

– Даже великий Винс Геларди не идеален, – сказал он. – Как по мне, Хеннеринга просто совесть замучила.

– Какая разница? – надменно спросил Джек Баррон. – Даже если и так – это не имеет ни малейшего значения, потому что результаты в любом случае всегда одни и те же. И кстати о результатах, секретарша Говардса оставила нам свой номер телефона?

– Ты, верно, шутишь, – ответил Геларди, и Баррон понял (о-хо-хо), что Винс изумляется неподдельно.

– Винс, мой мальчик, – протянул он, подражая старому комику У. К. Филдсу, – один мой уважаемый знакомый как-то прочел в одном авторитетном периодическом издании, что из пятидесяти женщин, приглашенных на свидание ни с того ни с сего, прямо посреди чертовой улицы, одна согласилась-таки. Он захотел проверить эту теорию на углу Сорок второй улицы и Пятой авеню. За свои приставания он получил серьезные побои зонтиками, сумочками и другими болезненно твердыми предметами. Однако ж, мой мальчик… он еще и разок перепихнулся.

До ушей Баррона донесся подхалимский смех парней из службы фильтрации.

– Что я слышу? – фыркнул он, продолжая отыгрывать Филдса. – Кто-то где-то смеется над моими мудрыми словами? Как им не стыдно, как не стыдно! Полагаю, именно такие грубияны, как эти, заставили Сократа бахнуть настойки болиголова.

– Я смотрю, нынешний эфир сделал тебя немножечко хорни, – отметил Геларди.

– Хорни? – переспросил Баррон, не желая (да и будучи не в силах) поступиться своей блестящей имперсонацией Филдса. – Кто эта особа, и стоит ли мне приударить за ней? – И вот, наконец перестав подражать старому комику, Баррон сказал: – И с этими словами он уходит со сцены куда-то влево и растворяется в ночи. – Он помахал на прощанье Геларди, поклонился сотрудникам фильтрационной службы и вышел: в ночь, как и обещал.

* * *– Так ты настоящий мистер Баррон? – спросила его хорошенькая блондиночка двадцати семи лет от роду, исполнительная секретарша из Верхнего Ист-Сайда, исповедующая стиль хиппи из Нижнего Ист-Сайда. – О, а я сразу узнала твою самодовольную физиономию.

– Можешь звать меня просто… Джек, – сказал он, одарив ее широкой фальшивой улыбкой коммивояжера. – Все мои недруги обращаются ко мне именно так.

На его глазах блондинка неискренне заржала над шуткой. На ней было платье из сильно просвечивающей ткани. В подробностях можно было изучить грудь, плотно придавленную чашечками черного бикини из блестящей кожи, и даже крошечные волоски, торчащие из-за кромки узких черных трусиков. Волоски были тоже откровенно черные – впрочем, и без их подсказки можно было понять, что блонд ненатуральный. Но сегодня Джек позволил себе побыть неразборчивым. Он оперся локтем о стойку, предложил ей пачку «Акапулько Голдс», увидел детскую заговорщицкую улыбку, с которой она брала сигарету, – повадки выдавали многолетнюю привычку к дури. Скорее всего, она – наркоманка с незапамятных времен, еще со времен сухого закона, когда все это дерьмо было приправлено опасностью, исходившей хоть бы и от скрытно-серьезного мелкого местного толкателя дури, украдкой всучивающего тебе конвертик без опознавательных штемпелей. «Почему, – задался Джек вопросом, – весь мой круг предпочитает “Акапулько Голдс”? Уж не потому ли, что фирма меня спонсирует?»

– Держу пари, у тебя полно врагов… Джек, – сказала лжеблондинка, затягиваясь разок и выдыхая сладкий дым, дразнящий ноздри, поверх барной стойки, в его сторону. – И это не просто какие-то мимолетные хейтеры, а тяжеловесы высокого ранга. Как насчет Бенни Говардса?

– Ого, так ты смотрела сегодняшнюю передачу! – похвалил Джек. «Сообразительная цыпа, – подумал он, – но, впрочем, ничего особенного». – Только не говори мне, что ты моя давняя и преданная фанатка.

– Еще чего, – фыркнула она с крошечным проблеском раздражения, подсказавшим ему, что на самом деле он почти попал в точку. – Мне просто нравится…

– Запах жареного? – предположил Джек.

Она одарила его слегка дикой улыбкой. Дурь потихоньку вдарила ей в голову, слегка расслабила бедра, немножко распалила голод – реальный голод, да-да, вырастить из этого чувства голод проще простого – голод до вовлеченности в жизнь, голод до эрзац-власти и до мистических кругов (втащи меня туда, Джекки-жучок), где эта власть зарождается, где есть все, чего ни пожелаешь, где настоящая жизнь в настоящих красках…

– Да, нам всем нравится этот адский душок, – признал Баррон, оглядывая тщательно прибранную освещенную залу, чистый бар в Верхнем Ист-Сайде, полный преждевременно состарившихся молодых людей и девушек, которые явно перестали быть девочками, но уж женщинами им точно никогда не стать. – Мне по нраву такие люди, кому хватает духу этот грешок за собой признать. А уж если это признает баба, я сразу понимаю – это баба с яйцами побольше таких, что у мужиков водятся. Как тебе такой комплимент?

– Варварский, – выдохнула она ему в лицо, продолжая улыбаться.

– Ну, знаешь ли, как ты могла заметить по моим выступлениям – я и сам немного варвар, – откликнулся Джек. Он склонил голову набок, и во впадинах его глаз отразились отблески люстры на гладкой столешнице бара. Он приоткрыл рот, демонстрируя ленивый язычок, спрятанный за зубами, – этакий трюк, достойный именно что Жука Джека Баррона.

Захваченные его пытливым взглядом, ее глаза на мгновение сверкнули смущением, как у маленькой девочки – большие карие глаза, озерца похоти, – и она пожала плечами, как бы сообщая «я на такое не куплюсь, я бывалая кошечка». Джек положил локти на стойку, затем сцепил пальцы в замок и умостил на них подбородок, все еще глядя на нее, все еще сияя улыбкой, все еще легонько водя еле заметным языком по обратной стороне зубов.

– Думаю, глубоко внутри ты насквозь прогнивший мудак, – сказала лжеблондинка. – Ты любишь пудрить людям мозги – и хочешь запудрить их мне здесь и сейчас. И знаешь, я бы просто оставила тебя здесь и пошла по своим делам… если бы пудра твоя не была такой сахарной.

Уже осознавая, что победа за ним, Джек Баррон сказал:

– Именно так я обеспечиваю себе хлеб и хорошую компанию на вечер-другой. Хочешь, чтобы я растаял перед тобой? Похвалил твой ум? Или, как ты там сказала… запудрил тебе мозги? Это не так уж и плохо, если ты будешь сохранять спокойствие и получать от этого удовольствие.

– Ты мне совсем не нравишься, Джек Баррон, – сказала она. Но пока она говорила это, Джек Баррон почувствовал ее ногти на своем бедре, сквозь брюки.

– Но ты уверена, что тебе понравится то, что я с тобой сделаю, да?

– Мне нравится запах жареного, как ты и сказал, – ответила девушка с дикой улыбкой потерянного ребенка, пробудившей болезненный резонанс в Барроне, резонанс-дежавю, улыбка-дежавю, дежавю – как память о девушке-неудачнице, хрупкой деве-хиппи с мягким вздохом, настоящей блондинке. – Нравится, даже если выясняется, что это жарят меня. Тип вроде тебя может учуять такую слабость в девушке, не так ли? Ну что ж, мясник, вези меня на свою бойню.

«Так-так, не гони коней, – подумал Джек. – Давай-ка полегче, если хочешь играть в эту игру со мной, детка… Здесь десятки других голодных женщин, таких как ты, и десятки других баров, десятки других блондинок-красоток… сбавь обороты».

– Пойдем сама-знаешь-куда, – сказал он, взяв ее холодную сухую руку. – И, вот увидишь, тебе будет что рассказать внукам!

* * *Подцепить девку с ходу было для Джека Баррона привычкой, особенно в среду вечером после шоу, а Клод, невзрачный, но очень хитрый швейцар, даже не улыбнулся беспокойству блондинки, когда Джек впустил ее через дверь и повел по коридору к лифту, поднимавшемуся прямо в пентхаус. Манеры швейцара раздражали Джека. «Чертов Клод уже привык, и это уже даже не смешно, – думал Баррон, пока лифт бесшумно нес их наверх. – Чувствую себя каким-то законспирированным извращенцем. Как долго продолжается эта проклятая тема “вечер среды”? Сколько сред подряд я вожу сюда кого угодно, но не Сару?»

(Ох, надо успокоиться. Да только поздно успокаиваться. Чувак, кому ты врешь?)

Когда лифт остановился, Баррон посмотрел на безымянную девушку, державшую его за руку, увидел ее медово-светлые волосы, большие темные глаза, тело, созданное для траха, увидел последнюю из продолжительной череды блондинок (но ни одна из них – не Сара), почувствовал морок, окутавший его подобно тенетам судьбы, внял этому чувству сильнее, чем менее сильному желанию обладать безымянной девушкой, возжелавшей, чтобы ради запашка жареного ее отжарил тот самый полноцветный знаменитый Джек Баррон. «Честная сделка, – подумал он, – вполне в духе говардсовского контракта о гибернации: порадуй-ка меня своим имиджем, детка, и в ответ я порадую тебя своим».

Дверь лифта открылась, и Баррон повел девушку в вестибюль своего частного логова с полом, застеленным медвежьей шкурой, и фресками на стенах (сплошь большие грубые спиральные узоры, раздражающие сетчатку, умышленно-несбалансированные, слой поверх слоя, желтое на голубом). Молча они прошли по маленькому коридору – связующему звену между закрытыми дверьми кабинета и кухни, и неизбежным оцепенением гостиной.

На двадцать третьем этаже кондоминиума в Нью-Йорке, в районе улиц с номерами от Шестидесятого до Шестьдесят девятого, жил Джек Баррон. Коридор выходил в небольшой мезонин, устланный алым ковром, где всю заднюю стену украшали раздвижные стеклянные двери, ведущие во внутренний дворик, полный карликовых пальм и искусственных цветов. Вдали сияли огни Ист-Ривер, никогда не спящего Бруклина. Потолок мансардной гостиной представлял собой огромный купол из прозрачного плексигласа, вырезанный в форме геодезического купола. Обстановка гостиной: целая стена электронных устройств – экраны телевизоров, видеомагнитофон, магнитофон, АМ-ФМ-стереоустановка, видеофоны, метры кабелей, соединяющих пульты управления; пианола, диваны оранжевого, ржавого и синего цвета, черные кожаные пуфы, деревянные скамейки у полудюжины идентичных столиков, кресла, похожие на верблюжьи седла, шесть стопок разноцветных подушек в восточном стиле, все расположено вокруг открытого очага площадью девять квадратных метров (очаг газовый, с автоматической горизонтальной тягой), бросающего высокие, мерцающие ало-оранжевые тени от искусственного костра, уже зажженного выключателем.

Баррон щелкнул еще одним переключателем на пульте дистанционного управления рядом с баром (переключатели дистанционного управления имелись тут на всех пультах, разбросанных по квартире), и коллаж музыкальных лент, подобранных лично хозяином этих апартаментов, электрически завибрировал в воздухе, пока пианола подбрасывала звук хроматической симфонии к сводам купола.

Блондинка ахнула, ее глаза расширились (взгляд времен Беркли, взгляд этих кампусных крестоносцев-хиппи и по-детски наивных большевиков, полный обожания; перед полной и безоговорочной капитуляцией – всегда такой взгляд). Ей сейчас не требовались слова – но Баррон, прочтя все по глазам и отбросив в далекое прошлое чувство дежавю с присущими ему нежностью, домашним теплом, образами невесомых волос, приоткрытых губ и запавших глаз, – Жук Джек Баррон изрек размеренно-сардонически:

– Погоди, это ты еще спальню не видела.

– Полагаю, мне там понравится, – откликнулась гостья со зловещим сладострастием в голосе. – У меня такое впечатление, что это будет незабываемый опыт.

Баррон засмеялся, внезапно оказавшись с этой девушкой, здесь и сейчас, как бы ее ни звали, он уловил ее запах более интенсивно, чем стойкий призрачный образ Сары. «Просто секс, ничего лишнего, – подумал он, ведя ее за руку вверх по лестнице и через ковер к двери спальни. – Тебе сегодня ее трахать, а не Сару». Почувствовав себя безмозглым сатиром, пышущим звериным здоровьем, он открыл дверь – и они вошли.

Стояла теплая майская ночь в Нью-Йорке, и дальняя стена спальни была открыта от потолка до пола, от края до края, навстречу каучуковым деревьям внутреннего дворика под открытым небом. На фоне сумеречной черноты города потолок был сплошным прозрачным стеклом – пузырем света, беззвездным городским небом; черный ковер от стены до стены был похож на чувственно-зеленую пластиковую траву, колышущуюся на ветерке, летящем с внутреннего дворика. Большая круглая кровать возвышалась в центре сцены, освещенная позолоченным светом, исходящим от дуги диодов, встроенных в изголовье из обветренного дерева, увитое искусственным плющом. Отдаленный рев прибоя, тихие звуки насекомых, звуки тропической ночи наполнили комнату, заменив музыку, пока Баррон настраивал при помощи настенной панели климат-контроль.

– Ого, – протянула блондинка, глядя на него новыми глазами, уже не такими смелыми и уверенными, как прежде. Глазами, заглядывающими в глубины, которые, как она знала (он знал, что она знала), она никогда не сможет постичь, внезапно осознав, что именно это (не удача, не случайность, не уловка) было причиной того, что блажь стала реальностью: вот она, чья-нибудь исполнительная секретарша, и вот он, Жук Джек Баррон собственной персоной.

Джек улыбнулся теплой, гордой улыбкой юнца из Беркли, взял обе ее руки в свои, прервав привычный для спальни ритуал, чтобы насладиться моментом простой искренней гордости за то, как спальня смягчила ее взгляд, смягчила его образ и ее образ, сделала их двумя простыми человеческими существами, держащимися за руки перед кроватью теплой весенней ночью. Гостиная была целенаправленным продолжением имиджа Джека Баррона, но спальня принадлежала просто Джеку – она напоминала домик Джека и Сары в Беркли на холме, маленький домишко в лос-анджелесском каньоне, или пляжный коттедж где-то в Акапулько, где ночи дышат теплом и где Сара, покрытая жгучим потом после серфинга, стягивала с себя цельный купальник, а порой и не стягивала, и отдавалась ему прямо так. Вся эта спальня – меланхоличная эхо-камера каких-то былых мест, беспечный фантазм или мечта наивного фантаста о былых днях в Нью-Йорке, а потом в Калифорнии, а потом вновь в Нью-Йорке.

Блондинка нарушила момент, прильнула к нему, обвила руками его шею; он видел, как ее открытый рот жадно высунул язык за мгновение до того, как ее губы коснулись его рта – открытая, ожидаемая, но, по иронии, уступчивая смена ролей.

Ее язык живет отчаянием, живет желанием жить, заставляя и его жить по-настоящему. Она у него во рту, она прижимается к Джеку всем телом, двигаясь от плеч вниз, сначала к груди, потом к животу, наконец, к твердому угловатому тазу, льнет всем телом, твердым языком, твердыми губами, в трогательно-неистовой попытке сломать барьер, соединяющий ее смутный телесный образ себя со знаменитой жесткой электрической реальностью Джека Баррона, с четкими краями и естественными цветами.

Глазами, находящимися на расстоянии световых лет, он видел, как она упрямо закрыта, и чувствовал, как зияющая пустота энергии-реальности-жизни засасывает ее, жадно за него цепляющуюся. Дыхание Жука – магия, дыхание Жука – истинная реальность, и в тотальном желании быть наполненной, окутанной, пронизанной, преображенной, она втягивает это дыхание в себя, в свой телесный образ из плоти и крови, смотрящий изнутри и вовне на все это раздолье принадлежащих Жуку Джеку телесетей, электрических цепей, спутников, на весь этот праздник публичного гиперсуществования.

Колеблясь между отвращением и влечением, он подхватил ее и понес к кровати, слыша, как она тихо вздохнула, полностью сдавшись, живая и инертная, наконец признавшая его как активное действующее лицо, желающая только того, чтобы ее нежную плоть сожрали, переварили и включили в круг силы его плотского манифеста.

Скинув пиджак, он расслабился, и она потянула его на кровать. Скрюченные пальцы сорвали с него рубашку, впились в обнаженную спину. Пока он расстегивал молнию, она выскользнула из своего просвечивающего платьишка-футлярчика, пятками помогла ему стянуть слетевшие к лодыжкам брюки на пол, расстегнула лифчик и дала ему бесцеремонно стянуть низ черного бикини (волосы под тканью царапнули его глаз радикальным отличием от ее выбеленной прически – хотя глупо, конечно, было ожидать чего-то другого), и вот они уже лежат голые, вместе, и легкий ветерок гуляет по пространствам их кожи.

Наступил странный момент затишья (полного), когда страстное настроение сменилось каким-то почти невинным, точка сборки реальности – элементарной реальности, где два обнаженных тела возлежат вместе, – сдвинулась. Баррон медленно опустил взгляд, ощущая руки как два обмякших, бессильных придатка. Изучил ее лицо, груди, живот, пупок, пах – простое женское тело прямо здесь и сейчас, теплое и мягкое, хорошо сложенное женское тело, и только. Девушка, затаив дыхание, улыбнулась ему простой человеческой улыбкой, в ее глазах светилась искренняя, как у всех девушек, искра: «ты – Тарзан, я – Джейн». Джек улыбнулся ей в ответ. Тянулась счастливая, милая, мимолетная пауза перед переключением каналов…

Она обхватила его ногами, двигалась под ним, приветственно втягивая его в себя, ее глаза были закрыты, она тихонько похрюкивала, ногти впивались в ягодицы, а Джек стонал, двигался по ней, массируя груди, цепляясь за податливую плоть, выгнав все свое сознание из головы в кожу, в руки, в мышцы, в размеренно двигающийся пенис, в этакий тактильно-кинестетический интерфейс удовольствия «он-и-она», оперирующий сам по себе, дикий и не зависящий ни от кого из них.

Джек закрыл глаза, открыл себя, почувствовал, как волны удовольствия пробегают по мышцам, коже, бедрам, органам восприятия, в нарастающем ритме – за волной волна, и вот девушка вырвалась на половину такта вперед него, и он нагнал ее, и она вырвалась, и он ее снова нагнал; два тела, сходясь в одно, образуют плавно функционирующий биомеханизм, перекачивающий ценный ресурс плотского удовольствия из одного сообщающегося сосуда в другой, из одного – в другой, в такт болевым ощущениям в спине Джека, в такт приятным ощущениям в конце Джека, в такт обратной реверсивной связи, которая подсказывает ему: вот сейчас рука Джека должна опуститься вниз, рука Джека найдет пульсирующий бугорок клитора не-Сары, пальцы Джека сомкнутся на нем, потрут его, и всему этому придет весьма закономерный и желанный…

…конец!

– Джек, Джек, Джек! – вопит она, стонет, полощет его ногтями, покусывает за ухо, и за это же ухо утаскивает куда-то за край, во вневременной и стремительный оргазм – туда, где удовольствие перекуется в невыносимое восхитительное дежавю, гармонический спазм, экстаз тактильный, зрительный, аудиальный, ностальгический.

– Сара, Сара, Сара! – кричал он, растрачивая себя, растрачивая самую суть наслаждения – образы проносились сквозь него, оставляя мгновения рефлекторной нежности-пустоты; ее губы были нежны, и он потянулся к ее рту, внезапно остановился, вернулся в Нью-Йорк, в среду вечером, в объятия отвращения-раскаяния, и тот самый ветер, дувший из патио, стал холодным, по-настоящему холодным.

– Вообще-то, я Элейн, – представилась крашеная и не особо-то красивая блондиночка двадцати семи лет от роду, исполнительная секретарша из Верхнего Ист-Сайда, слишком уж нарочито исповедующая стиль хиппи из Нижнего Ист-Сайда.

– Да ладно? – спросил Джек Баррон.

Глава 4

– Бенедикт Говардс? – повторил Джек Баррон в офисное переговорное устройство, как будто неверия было достаточно, чтобы растворить призрак в клубке эктоплазмы. «Следует держаться подальше от этого проклятого офиса, – подумал он, – дать телекомпании час в неделю, а потом все остальное время сидеть дома, а если меня ударит такой кулачина, как Говардс, я, по крайней мере, буду играть на своем поле. Но высшие эшелоны настаивают на том, что я должен по пятницам подогревать офисное кресло, чтобы прислушиваться к крикам негодования, звучащим по четвергам и понедельникам, и планировать программу на среду – такую, что заставит пресловутых обиженных персонажей кричать в четверг. И к этому гомону мне тоже придется прислушиваться вплоть до пятницы… садомазохистский цикл!

– Пропустите Говардса, – пробурчал себе под нос Баррон, надеясь, что Кэрри включила интерком на полную мощность: пусть Бенни знает, как Жук рад его видеть. Хотя, зная, что Кэрри строго придерживается приказов телекомпании (или хотя бы пытается изо всех сил), приказов, велящих мешать Баррону грубо обращаться с важными людьми, явившимися высказать недовольство, на подобное можно не рассчитывать. Холодной, компетентной и предельно отстраненной Кэрри Дональдсон оставалась даже в постели. Баррону казалось, что даже это было в угоду телекомпании.