Полная версия

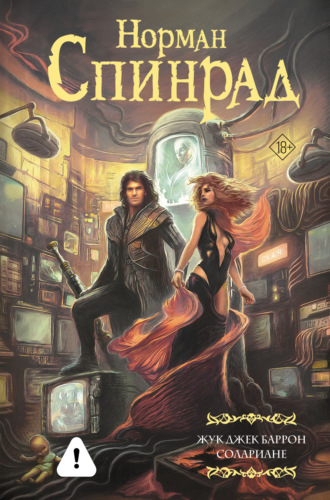

Жук Джек Баррон. Солариане

Норман Спинрад

Жук Джек Баррон. Солариане

Norman Spinrad

BUG JACK BARRON

SOLARIANS

Перевод с английского Г. Шокина, К. Круглова

© Norman Spinrad, 1969

© Перевод. Г. Шокин, 2024

© Перевод. К. Круглов, 2024

© Издание на русском языке AST Publishers, 2025

* * *Жук Джек Баррон

Посвящается – с благодарностью – Майклу Муркоку и милфордской мафии

Глава 1

– Пропадите с глаз долой, парни, – вас же не затруднит? – протянул Лукас Грин, махнув черной рукой (на мгновение, маленькое ублюдочное мгновение, по неизвестной причине, он подумал о том, что рука эта – еще чернее, чем есть на самом деле), повернувшись к двум мужчинам по обе стороны от него (в тот самый момент усталости он, конечно, увидел в них негров), одетым в форму полиции штата Миссисипи (бонго-бонго справа) и Национальной гвардии Миссисипи (мау-мау слева).

– Да-да, губернатор Грин, – откликнулись оба в унисон. (И ухо Грина, завядшее ровно в тот миг, абстрактно воспринятый им как ошеломительный, мазохистский и абсурдный, восприняло эту фразу как «йа-йа, глюпий масса Грино».)

– Слишком уж тяжкая ноша для моих плеч, – сказал губернатор Грин двери, когда она закрылась за ними. «Что, черт возьми, со мной сегодня не так? – сварливо подумал он. – Этот проклятый Шабаз. Этот глупый черный нарушитель спокойствия…»

Вот оно снова, это слово – и в этом слове все дело. Малкольм Шабаз, пророк Движения единства черных мусульман, бессменный председатель Национального совета лидеров черных националистов, лауреат Премии мира Мао и лидер организации «Мистические рыцари моря», был негром – ни больше ни меньше. Он был всем, что представляли себе белые люди, слыша слово «негр»: дикой невежественной макакой, до зубовного скрежета преданной гребаному Пекину и сочащей негритянство из каждой своей поры. Хитроумный ублюдок Малкольм знал, какое впечатление производит – и подыгрывал, предлагая себя в качестве мишени яростной ненависти белых, первой сознательной мишени для всех этих громогласных, бросающих камни идиотов, духовных наследников Уоллеса. Шабаз питался этой ненавистью, пух на ней и процветал на ней, впитывал ее как губка – и говорил белым: «Я – большой черный папочка и ненавижу вас всех, грязные ублюдки. За Китаем – будущее, а еще мой член больше, чем у любого из вас, и еще таких обезьян, как я, двадцать миллионов в этой стране, миллиард – в Народном Китае и четыре миллиарда – во всем мире, и все они ненавидят вас так, как я ненавижу вас! Имел я вашу беложопую мамку в ее белую жопу!»

«Вот из-за таких парней, как ты, Малкольм, – подумал Грин, – неприятно работать. Из-за проституток, которым клиент оплатил римминг, – и они воспользовались этим, чтобы напердеть ему в рот».

Грин развернулся на вращающемся стуле и глянул на маленький телевизор, стоявший на его столе перед почтовым ящиком. Инстинктивно он потянулся к пачке «Акапулько Голдс», ждавшей своего момента на безупречной поверхности стола, но затем передумал. Несмотря на то что прямо сейчас ему нужна была хорошая порция травки, в тот день было неразумно позволять себе подпадать под влияние какой бы то ни было дури. Он украдкой взглянул на пустой экран своего видеофона. Этот экран вполне может включиться в течение следующего часа – и показать сардоническое улыбающееся лицо старого доброго Джека Баррона.

– Джек Баррон, – громко вздохнул Лукас Грин. Джек Баррон. Даже друг не мог позволить себе роскошь попасться на травке, если ему публично позвонит Джек. Не перед аудиторией в сотню миллионов людей, правда же?

Но никогда, даже в старые времена Джека-и-Сары, протягивать руку Джеку Баррону не было безопасным делом. Один тип – кто-нибудь помнит сейчас, как его звали? – совершил серьезную ошибку, пригласив Джека однажды на гриль-пикник Общества Джона Бирча, и после этого Джек взялся за него всерьез, прилипнув, будто чертов глист. И все, пропал тот тип. Остались от козлика только фотоаппарат, пара видеофонов и старый-добрый Жук Джек Баррон.

«А случись так, – подумал Грин в приснопамятный вечер среды, – случись так, что Джек был бы до сих пор на нашей стороне, у Коалиции Социальной Справедливости имелись бы отменные шансы добиться успеха и победить Претендента. Если бы да кабы…»

Если бы только Джек не был таким скользким типом. Если бы только он сохранил хоть что-то из того, что мы все, казалось, потеряли в семидесятых. Но слова его, конечно, били не в бровь, а в глаз (кто бы мог подумать!), когда он сказал – Грин запомнил каждое слово (Джек всегда мог отчеканить фразу в мозгу слушателя, как мнемоническое «аллилуйя»); так вот, он сказал:

– Люк, когда затеваешь тотальную распродажу всего и вся – значит, дело дрянь. Но есть расклад и похуже, я бы даже сказал – хуже просто не придумаешь: когда ты затеваешь тотальную распродажу всего и вся – и никто ничего у тебя не хочет покупать.

И что тут, собственно, ответишь, задумался Грин. Что сказать в ответ, когда тебе удалось провезти длинный язык и черную кожу в особняк губернатора в Эверсе, штат Миссисипи? Что можешь сказать Джеку ты – черный белый, белый негр?

Лукас Грин горько рассмеялся. Название шоу ведь должно было быть личной шуткой, по-настоящему личной шуткой, шуткой прямо в патлатой башке Джека, наверняка…

Потому что (после того как Джек распрощался с Сарой) кому, черт возьми, под силу было пережучить Жука Джека Баррона?

Не самый лучший вечер, чтобы проводить его в одиночестве. Лукас поймал себя на том, что невольно думает о Саре Вестерфельд под слепым, сардоническим взглядом потухшего стеклянного глаза портативного телевизора. Это око, казалось, внезапно вкралось в его сознание в той гостиной, где Дон, Линда, Майк и Человек-Волк стояли, ничего даже не подозревая, на страже против его одиночества… призраки вечера минувших сред. Против своей воли Лукас понял (вдобавок ровно так же против воли, поняв, что всегда понимал это), что прошло очень много времени (не думай о точной дате; ты очень хорошо знаешь точную дату; не думай об этом) с тех пор, как он в последний раз провел вечер среды в компании меньше трех человек.

Лучше остаться и поиграть в какие-нибудь игры с Доном Саймом (оно тебе надо? Ну а может, не надо? Что, пришла пора? Пора – придет ли?), чем оставаться одному. Как бы ни хотелось – а лучше не оставаться одному перед мертвым стеклянным оком, молящим о том, чтобы его включили. Лучше сидеть и вполуха слушать болтовню Человека-Волка, и позволить заезженной пластинке его чепухи – всему тому, о чем он говорит только для того, чтобы поговорить о себе, – отключить память, отогнать думы и погрузить мозг в невинную монотонную реальность очередного Вечера Среды…

– …Чувак, говорю я ему, а где мои денежки? – вопрошает Человек-Волк, подергивая за свои лохматые бакенбарды. – Я человек или где? И вы знаете, что мне этот ублюдок ответил? – Человек-Волк взвыл, упирая на свое оскорбленное достоинство, – Сара никак не могла понять, всерьез он или просто рисуется. – Он сказал: «Джим, ты слишком молод для пенсии, слишком стар для ухода за детьми, и ты никогда не работал десять недель на одном месте, чтобы претендовать на пособие по безработице. Ты никчемный бездельник, одетый как хиппи, вот кто ты есть».

Человек-Волк примолк, и Сара отметила, как что-то изменилось в его лице. Конечно, с него не до конца сползло высокомерие – всегда хоть немного да оставалось, – но вся прочая публика, собравшаяся в гостиной в псевдояпонском стиле, тоже это заметила: в моменте Человек-Волк был гротескно, трогательно искренен.

– Что это за ерунда? – пронзительным голосом спросил Человек-Волк. Окурок в его руке упал на черный лакированный стол, оставив на столешнице черный ожог.

– Перестань, Волчара, и лучше подними-ка этот хренов бычок от «Пэлл-Мэлл» с моего журнального столика, – сказал Дон, пытаясь выглядеть как Защитник Родины и Дома в присутствии Сары, подло пытаясь самоутвердиться перед ней в собственной квартире.

– А, да пошел ты, Сайм, – бросил Человек-Волк. – Я же тут толкую о самой большой несправедливости в мире! Такие как ты, такие как я…

– Ну раз имеет место несправедливость, почему бы тебе не разжучить… – начал было Дон, и этот момент остановился для Сары, потому что она знала, что он вот-вот скажет – эти три слова и точную циничную интонацию, присущую им, она хорошо знала, ибо они сдирали с нее кожу заживо десять раз на неделе, на протяжении многих лет. Она вздрагивала и будто даже немного умирала всякий раз, когда слышала эти последние три слова, и понимала, что никогда больше не даст Дону Сайму, даже если ей будет давить на руки и ноги все население Китая; уж лучше переспать с ядовитой ящерицей или Бенедиктом Говардсом, чем отдаться человеку, сказавшему Три Нехороших Слова в среду вечером, меж восемью и девятью. Три Нехороших Слова были связаны с Одним Нехорошим Дежавю – образ одного весьма конкретного лица на экране, тщательно растрепанного; оно же – на синей подушке в цветочек, и клочковатая борода щекочет ей…

Итак, Дон Сайм, по-свински беспечный в ее отношении, произнес-таки Три Нехороших Слова, и все внутренности Сары сжал болезненный спазм:

– …почему бы тебе не разжучить Жука Джека Баррона?

* * *Ночной ветерок обжигал горло Бенедикта Говардса, когда он с удобством лежал между хрустящими белыми простынями своей больничной койки, в тепле и безопасности в своей монолитной цитадели, что гордо называлась Гибернаторным комплексом Скалистых гор. За полуоткрытой занавеской балкона – врачи, конечно, подняли крик, когда он попросил их проветрить, и сказали, что после операции ему лучше не застывать, но Бенедикту Говардсу было наплевать на кудахтанье шарлатанов, – горы казались смутными тенями на горизонте, полном глубокой тьмы, а звезды были скрыты ослепительным сумеречным сиянием огней Гибернаторного комплекса. Его личного комплекса – ныне и присно, и…

Во веки веков?

Он ощущал вкус «во веки веков» в сосновом ветерке, дувшем с гор, из Нью-Йорка, Далласа, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса и всех мест, где люди низшего уровня трудились за крошки, как насекомые на солнце. Он наслаждался тем, что «во веки веков» спокойно отдыхает и почти защищен от ветра, лежа после операции между простынями, купленными на его деньги, в Комплексе, принадлежащем ему сверху донизу, – в стране, где сенаторы, губернаторы и лично президент называли его мистером Говардсом.

Он нежился в своем личном «во веки веков», вспоминая гордую усмешку Пальяччи, сказавшего: «Мы вникли в самую суть, мистер Говардс, и уверены – все сработает. А что до «во веки веков»… ну, это очень долгий период. Пока мы не можем сказать, научились ли длить процесс вечно – строго говоря, пока еще нет, мистер Говардс. Но пять столетий… или тысячелетие… кто знает? Может, и миллион лет достижим. Как думаете, этого срока вам хватит, мистер Говардс?»

Говардс улыбнулся в ответ – и простил доктору это дебильное фамильярничанье, хотя, случалось, стирал в порошок людей повлиятельнее – за гораздо меньшие проступки. Ведь, право слово, нельзя же держать какую-то мелкую глупую обиду за душой, когда впереди – миллион лет? Нужно научиться рассчитывать все порывы сердца в очень долгосрочной перспективе – и избавиться от всего ненужного…

…навсегда? Говардс задумался. Значит, «навсегда». Цель достигнута – это очевидно по тому, как врачи потеют, по их довольным оскалам. Эти поганцы думают, что победа у них в кармане. Возможно, уже знают – но подсознательно. На этот раз Говардс чувствовал все за них – самыми тонкими фибрами нутра. «Прощайте навсегда, – подумал Говардс, – все вы: круги хирургического света над головой, сникающие во мрак, пучеглазые медсестры ночной смены, медсестры дневной смены – эти шлюхи с фальшивой профессиональной веселостью; прощайте, другие простыни в другой больнице, – и трубки, похожие на червей, засунутые в нос, в горло, в самое нутро, эти липкие от слизи полимерные черви, льнущие к изнанке тела, как улитка – к камню; прощай, каждый неглубокий вдох, сделанный так, чтоб не задохнуться от обилия этих трубок, не потревожить что-то, чему надлежит оставаться в покое; прощайте, вечная заложенность носа и горла – и вечное желание вырвать всех этих искусственных паразитов из тела; вырвать иглу для переливания крови из левой руки, иглу, идущую от капельницы с глюкозой, – из правой, и умереть без этих лишних включений, как человек: голый, будто только родился, на четкой, как черта, границе, прорезанной между жизнью и смертью. Прощай, желание умереть вот так – а не с этим сцеживанием жидкостей в пластик, в стаканы, в пробирки и в рвотные пакеты, в катетеры, в иголки, в медсестер, в проклятые цветочные вазы…

Свет в конце тоннеля, говорите? А за ним – тьма? Ублюдки! Никакой свет и никакая тьма не остановят Бенедикта Говардса. Он все оплатил, всех обманул, всех переиграл – и всех уничтожил. Ни один чертов идиот, вылезающий из чертового роскошного седана, не сможет приказывать Бенедикту Говардсу! Горе этому ублюдку… надо биться с ним, сжечь его, подкупить его, обмануть его, уничтожить его, разорвать круги света и круги тьмы… раздвинуть эти завесы шире, шире. Он ненавидит трубки, ненавидит медсестер, ненавидит иголки, простыни, цветы. Надо показать это всем! Показать это всем, кто не может убить Бенедикта Говардса! Никто не может убить Бенедикта Говардса!..

Говардс понял, что открывает рот, чтобы произнести эти слова, – и ветер вдруг стал холодным, и слабость ушла, и рефлексы бойца ожили в его артериях, а на щеках выступил легкий ледяной пот.

С содроганием Говардс вынырнул из омута мыслей. Конечно, будут еще больницы – но в другое время; а пока жизнь влита в него, вшита в него, введена на уровне Глубокого Сна и не вытекает больше в склянки и в пробирки. Да, да, теперь все под контролем. Счет перед смертью погашен. Ни один человек не должен умирать дважды, ни один человек не должен дважды наблюдать, как жизнь уходит, молодость уходит, кровь уходит, все уходит, мышцы становятся дряблыми, яйца – сморщенными черносливинами, руки-ноги – сухими палками, ручками от метелки… Уж точно не должен он – Бенедикт Говардс! Прочь, смерть, – убеги на миллион лет вперед. Убеги навсегда, на веки вечные.

Говардс вздохнул, почувствовал, как расслабляются железы, и снова отдался приятной, здоровой теплой слабости, понимая, что это значит: тепло изгоняет холод, свет озаряет исчезающий черный круг, держит его завесы раздернутыми, раздвигает – навсегда.

«Потому что жизнь – борьба», – думает Бенедикт Говардс. Борьба от попрошайничества в Техасе до власти нефтяных денег в Далласе, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, где все было открыто: нефть, аренда земли, акции, электроника, НАСА, губернаторы и сенат, и подхалимаж на любой вкус… Мистер Говардс боролся, чтобы уйти от тихих сухих равнин – к тихим аэрокондиционируемым коридорам власти; к тихим аэрокондиционируемым женщинам, чья кожа не испорчена солнцем, ветром, потом из подмышек…

Борьба с головы до пят – за «долой тьму», за Фонд бессмертия человечества, за тела, замороженные в жидком гелии, за голоса избирателей и ликвидные активы, замороженные вместе с ними в тихих, сухих, охлаждаемых гелием хранилищах власти, за силу Фонда – то есть за свою Силу: деньги – Сила, страх – Сила, бессмертие – Сила… Сила Жизни против Смерти, свет против тьмы.

Борьба между иссохшими, опустошенными, обожженными попрошайками-женщинами, лежащими в разбитой машине, с сочащейся изо рта кровью, до боли внутри исчезающего черного круга – до этого момента, первого момента Вечности.

«Да, это вечная борьба», – подумал Бенедикт Говардс. Борьба за спасение, за получение чего-то, за саму жизнь, перешла в Великую Борьбу – за сохранение всего этого: денежной власти, молодых женщин с нежной кожей, Фонда, всей этой проклятой страны, сенаторов, губернаторов, президента, кондиционированных коридоров власти, мистера Говардса.

Мистер Говардс – да пребудет он вечно! Ныне и присно, и во веки веков!

Говардс глянул в окно и за тепловой завесой увидел оживленные огни Гибернаторного комплекса – многих Комплексов: в Колорадо, в Нью-Йорке, в Цицероне, в Лос-Анджелесе, в Окленде, в Вашингтоне… Монумент Вашингтона, Белый дом, Капитолий – вот где они все засели, люди, выступающие против него, против его цитадели, против Фонда, против Закона о Гибернации. Все эти люди выстроились на стороне большого круга теней, черного круга.

«Чуть больше года, – подумал Бенедикт Говардс, – до съезда Демократической партии осталось чуть больше года… уничтожить Тедди-самозванца, Хеннеринга двинуть на пост президента – человека из Фонда, моего человека, в мою страну, ко всем моим сенаторам и губернаторам… А вот и мистер Президент, мистер Говардс. Месяц-другой – и все они проголосуют за Закон о Гибернации. Я получу их голоса силой денег, силой страха, силой жизни против смерти… и тогда все эти ублюдки увидят легендарную кузькину мать! Тогда им предстоит выбор – продать себя Фонду с потрохами навсегда… или вступить в Великий Круг Теней. Сила жизни против смерти – а какой сенатор, губернатор, президент выберет смерть, мистер Говардс?»

Взгляд Говардса упал на настенные часы: девять пятьдесят семь по местному времени. Инстинктивно его внимание переключилось на крошечный экран спящего видеофона – в этот вечер мистера Говардса никто и ни по какой причине не может беспокоить, даже Джек Баррон, – на тумбочке рядом с кроватью, рядом с маленьким телевизором. Тут его желудок сжался от страха перед неизвестностью, страха быть обнаруженным.

«Условный рефлекс, не более того, – подумал Говардс. – Условный рефлекс вечером в среду… ничего более». Джек Баррон не сможет присоединиться ко мне сегодня вечером. Строгие приказы, линии отступления, подставы («мистер Говардс находится на борту своей яхты в Мексиканском заливе; он летит на самолете в Лас-Вегас, он охотится на уток и ловит рыбу в Канаде, его нигде не найти в сотне миль от ближайшего видеофона. Кто я? Я сосед, мистер Баррон. Мистер Да Сильва, доктор Брюс, мистер Ярборо будут рады поговорить с вами, мистер Баррон. Они полностью уполномочены говорить от имени Фонда, более того, они знают все детали даже лучше, чем мистер Говардс, мистер Баррон. Мистер Да Сильва, доктор Брюс, мистер Ярборо расскажут вам все, что вы хотите знать, мистер Баррон»). Джек Баррон не мог его беспокоить – ему не разрешили беспокоить его в ту первую ночь вечности…

«И все же он – слон в посудной лавке», – напомнил себе Бенедикт Говардс. Жучок Джек Баррон – кость, брошенная в массы: безработным, бездельникам, наркоманам, мексиканцам и неграм. Очень полезный предохранительный клапан для вашей скороварки. Символ мнимой «власти – народу» на сотнях миллионов телеэкранов; имидж, а не реальность, не власть денег, не сила страха, не сила жизни против смерти. Ни сенаторов, ни губернаторов, ни президента – вот как, мистер Говардс!

Джек Баррон – акробатишка на проводе телевизионных сетей массовых финансистов Контрольной комиссии (двое членов с потрохами куплены Фондом). Поборник лозунга «хлеба и зрелищ», мнимый силач с копьем из бумаги – вот кто такой этот Засранец Джек Баррон.

И все же Бенедикт Говардс протянул руку, включил телевизор и стал ждать – с глыбой льда в животе, – когда пройдет черед рекламы автомобилей «Додж» и кока-колы, и дешевых девок, курящих «Кулс Суприм», и музыкальных перебивок между рекламными роликами. Он ждал напряженно, хмурясь под прохладным ночным ветерком, – зная, что другие тоже ждут, что у других, как и у него, лежит в животе глыба льда, в аэрокондиционированных склепах власти в Нью-Йорке, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, ждал трех слов (алого цвета на темно-синем фоне), объявляющих час мучительного ожидания. Расцветут фурункулы Гарлема, Уотса, Миссисипи, Стрип-Сити, Гринвич-Виллидж. Парад доходяг, бездельников и неудачников пройдет через экраны… сто миллионов сгорбленных идиотов, склонившихся к телевизору, вдыхающих запах крови, голубой венозной крови властных кругов:

ЖУК ДЖЕК БАРРОН

* * *ЖУК ДЖЕК БАРРОН

Красные буквы (намеренно грубые, имитирующие стиль уже традиционного граффити «Янки, вали домой» на стенах в Мексике, Кубе, Каире, Бангкоке, Париже) всплывают на простом темно-синем фоне. Грубый закадровый голос звучит поверх недовольных воплей:

– Все достало так, что жуки перед глазами пляшут?

Монтажная склейка – камера будто бежит поверх голов студентов, слушающих какого-то очередного агитатора Народной Америки, баптистского проповедника; поверх голов солдат в шеренге и плачущих матерей, поверх прирожденных неудачников, кучкующихся перед двухдолларовым игровым автоматом.

А грубый голос продолжает цинично-обнадеживающим тоном:

– Тогда прижучь Жука Джека Баррона!

Заголовок уступает место силуэту головы и плеч мужчины на жутком темном фоне – в этой темноте, на границе видимости, выплясывают психоделический танец загадочные помехи, вроде темных пятен на старой кинопленке. На мужчине желтая спортивная куртка без воротника поверх красной велюровой рубашки без галстука с открытым воротником. Он выглядит на… сорок? Тридцать? Двадцать пять? Ну уж точно ему больше двадцати одного года. Цвет его лица всегда где-то между светлым и сероватым, как у измученного поэта-романтика; его лицо вроде бы мягкое, а черты до карикатурности резкие – такими людей изображают на средневековых боевых гобеленах. Волосы песочного цвета стрижены на манер покойного Джона Фицджеральда Кеннеди – у макушки короткие, а на затылке уже длиннее, и вокруг ушей собираются этакими клочковатостями, наводящими на мысли о бакенбардах Ринго Старра. Хотя, если сложить два и два – стиль скорее боб-дилановский. Глаза – знающие, прямо-таки пышут веселой отстраненностью, а полные губы искривлены улыбочкой заговорщика – «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». И все это – на аудиторию, чей охват составляет около ста миллионов человек.

Джек Баррон улыбается, кивает и уступает рекламе «Акапулько Голдс»: мексиканец едет на ослике по извилистой тропе у покрытой джунглями вулканической горы, за кадром звучит беззаботный, но авторитетный голос в стиле озвучки британских документальных фильмов:

– В горных районах Мексики был выведен очень вкусный сорт марихуаны, во времена контрабанды известный под названием «Акапулько Голдс».

Мексиканец срезает немного марихуаны серпом, кладет во вьюк ослу.

– Высоко ценившийся за свой вкус и превосходные качества, сорт «Акапулько Голдс» был доступен лишь избранным – из-за его редкости и…

Следующий кадр: пограничник обыскивает мексиканца, этакого вполне безобидного с виду Панчо Вилья.

– …трудности его импорта.

В кадр вплывает аэрофотоснимок огромного бескрайнего поля марихуаны, выращенной геометрически правильными рядами.

– Ныне ценнейший сорт мексиканских семян, благодаря американскому фермерскому опыту и идеальным экологическим условиям, дает марихуану, не имеющую себе равных по аромату, безвредности и расслабляющим свойствам. В продаже в тридцати семи штатах: (крупный план красно-золотой пачки «Акапулько Голдс»): «Aкапулько Голдс», отменные американские сигареты с марихуаной высочайшего качества. Не канцерогенно!

На экране снова появляется Джек Баррон, сидящий в кресле, похожем на старое учительское, а на столе – два обычных белых видеофона марки «Белл»; белое кресло и белые телефоны на совершенно черном фоне, украшенном муаровыми узорами, делают Джека Баррона похожим на древнего рыцаря, борющегося с танцующими порождениями тьмы.

– Что же тревожит вас сегодня вечером? – спрашивает Джек Баррон голосом, везде и всюду знакомым. Его знают и любят Гарлем, Алабама, Беркли, Норт-Сайд, Стрип-Сайд – и все пропахшие мочой тюремные камеры – и все те, кто кое-как подыхает на выданные правительством чеки социального обеспечения («гарантированная субсидия», «социальное обеспечение по безработице», «стипендия на уход за детьми»), – все те, кто не может такой уклад принять.

– Все, что способно вас прижучить, разжучивает и Джека Баррона. – Ведущий делает паузу, улыбается на манер василиска и смотрит прямо в душу – этот Ринго-Кеннеди-Дилан, мятежный Будда нового времени. – А мы все прекрасно знаем, что происходит, когда Жук Джек Баррон достаточно разжучен. Итак, я жду ваших оплаченных звонков. Код города – двести двенадцать, телефон – девять шесть девять шесть девять девять шесть девять (шесть месяцев борьбы с телефонной компанией за этот номер, легко запомнить), и мы получаем первый звонок… уже… сейчас!

Джек Баррон протягивает руку, нажимает кнопку на видеофоне – камера аппарата, само собой, обращена строго в сторону студийной.

Сто миллионов телевизионных экранов разделяются. В нижней левой четверти показано стандартное черно-белое изображение седовласого негра в белой рубашке и расплывчатый туманный серый фон; остальные три четверти экрана заполнены в естественных цветах Джеком Барроном.