Полная версия

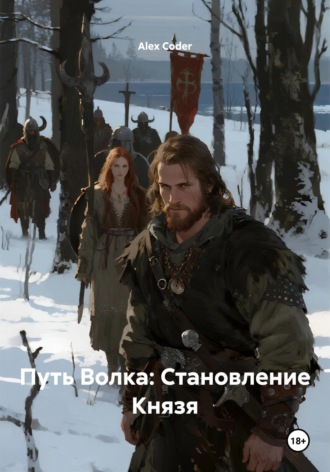

Путь Волка: Становление Князя

– Мой отец мертв, – отрезал он, и слова его были холодными и острыми, как осколки льда.

Светлана вздрогнула от его тона.

– Он мертв, – повторил Ратибор, глядя в темноту за стеной, – потому что слишком сильно верил в доброту. Потому что думал, что клятвы на крови важнее, чем высокий частокол и верные дозорные. Он верил в людей. А я, глядя на то, как его убивают те, кого он называл друзьями, научился верить только в крепкие стены. – Он ударил кулаком по шершавому бревну. – Я не повторю его ошибку, Света. Никогда.

В его голосе было столько холодной, выстраданной ярости, что ей стало страшно. Это говорил не тот мальчик, которого она знала и любила. Это говорил кто-то другой. Вождь. Князь, рожденный из пепла и предательства.

Светлана сделала шаг к нему. Она не испугалась его жесткости. Она увидела под ней глубокую, незаживающую рану. Она осторожно, почти невесомо коснулась его руки, лежавшей на бревне.

– Ты построил прекрасные стены, Ратибор, – прошептала она, и ее дыхание теплым облачком коснулось его щеки. – Они спасут наши тела. Я верю в это.

Она замолчала, а потом добавила, и в ее шепоте была мольба:

– Только… пожалуйста… не становись таким, как эти стены.

Он напрягся, не понимая.

– Что ты имеешь в виду?

– Не становись таким, как они, – повторила она, и ее пальцы чуть крепче сжали его руку. – Крепким, но холодным. Могучим, но бездушным. Не строй такую же стену вокруг своего сердца. Не позволяй ей стать выше, чем эта. Потому что если ты это сделаешь… ты спасешь нас всех, но потеряешь самого себя. И тогда мы будем жить в твоей крепости, но это будет крепость, которой правит не человек. А призрак, закованный в доспехи из гнева и недоверия.

"Что может противопоставить хрупкая девушка – воле вождя? – размышлял он, чувствуя, как тепло ее руки пытается пробиться сквозь лед, сковавший его душу. – Не силу. Не логику. Только вот это. Тихий голос. Робкое прикосновение. Она не спорит с тобой. Она не доказывает. Она просто… просит. Напоминает тебе, что внутри этого воина, этого строителя, этого мстителя все еще прячется человек. И что этого человека тоже нужно спасать. Может быть, в первую очередь".

Он медленно, с усилием, разжал кулак и накрыл ее тонкую, хрупкую ладонь своей.

– Я постараюсь, – сказал он хрипло.

Это не было обещанием.

Это не была клятва.

Это была лишь слабая, почти отчаянная надежда. Надежда на то, что, строя стены вокруг своего народа, он не построит темницу для своей собственной души.

Глава 62. Дыхание Зимы

Она пришла не сразу. Не в один день. Она подкрадывалась. Сначала – по ночам, когда иней, острый, как битое стекло, покрывал крыши и бревна частокола. Потом – по утрам, сковывая лужи твердой, хрупкой корочкой льда, которая звенела под ногами. Она дышала на них холодом, приучала, давала привыкнуть к своему присутствию. А потом, однажды утром, они проснулись в совершенно другом мире.

За ночь море у берега замерзло.

Это было невероятное, почти пугающее зрелище. Там, где еще вчера плескались темные, тяжелые волны, теперь, насколько хватало глаз, простиралось белое, неровное поле. Припай. Огромные льдины, нагроможденные друг на друга, смерзлись в единый, неподвижный панцирь, покрытый снегом. Море, такое живое, такое могучее, замолчало. Замерло. Уснуло. Или умерло.

И вместе с морем замерли и звуки.

Исчез вечный, убаюкивающий шум прибоя, который стал неотъемлемой частью их жизни. Исчезли крики чаек. Даже ветер, казалось, затих, боясь потревожить это ледяное величие.

Наступила тишина.

Но это была не та благодатная тишина, что бывает летним полднем. Это была другая тишина. Звенящая. Плотная, тяжелая. Она давила на уши, заставляла вздрагивать от любого случайного звука – скрипа снега, треска ветки в костре. Казалось, сам мир затаил дыхание, превратился в гигантский, застывший кристалл.

Наступила настоящая зима.

Не такая, как та, к которой они привыкли под Смоленском. Та зима была хоть и холодной, но… домашней. Со скрипом полозьев, с дымками из труб, с возможностью укрыться в теплой избе.

Эта была другой.

Это была северная зима. Первозданная. Безжалостная.

Воздух стал другим. Он потерял влажность. Стал сухим, колючим, разреженным. Дышать им было больно, он будто обжигал легкие изнутри. Солнце, висевшее низко над замерзшим морем, превратилось в тусклый, белый диск. Оно светило. Но оно не грело. Его свет был холодным, мертвым, как взгляд слепого бога. Он лишь подчеркивал бесконечную белизну и холод этого мира.

Дни стали короткими, серыми. А ночи – длинными, чернильно-черными и немыслимо холодными. Холод проникал повсюду. Сквозь стены, которые, как оказалось, были не такими уж и плотными. Сквозь шкуры, в которые они кутались. Он забирался под одежду, в кровь, в самые кости. Это был не просто мороз. Это было активное, живое, враждебное нечто. Дыхание самой смерти.

"Ты думал, что стена из бревен может защитить от этого? – думал Ратибор, стоя на вышке и глядя на этот застывший, безмолвный мир. От холода слезились глаза. – Какая наивность. Стена защищает от меча, от стрелы. От того, что можно увидеть. А как защититься от того, что просачивается сквозь щели, что живет в самом воздухе, что ты вдыхаешь с каждым разом? Мы не просто в зиме. Мы в осаде. И враг – невидимый, всепроникающий, неустанный. Он не штурмует стены. Он просто ждет. Ждет, когда у нас кончатся дрова. Когда у нас кончится еда. Когда у нас кончится тепло в наших собственных телах".

Жизнь в остроге изменилась. Она сжалась. Сконцентрировалась вокруг очага в общинном доме. Люди выходили наружу только по крайней крайней нужде – наколоть дров, сходить в отхожее место, отстоять свой срок на стене. Остальное время они проводили внутри, в полумраке, в тесноте, в воздухе, сгустившемся от дыма и дыхания сотни человек.

Началась Великая Осада.

Без криков, без лязга оружия.

В полной, звенящей тишине.

И врагом в этой осаде была сама суть этого края – Зима, со своим ледяным, смертельным дыханием.

Их первая зима на новой земле.

И все понимали – не все ее переживут.

Глава 63. Запертые

С наступлением настоящей, лютой зимы, пришел и новый ритуал. Он был простым, но в нем было больше смысла, чем в любом языческом обряде. Каждый вечер, как только последние блеклые лучи солнца тонули в снежной дымке на горизонте, четверо самых сильных дружинников подходили к воротам.

Снаружи они выглядели могучими, неприступными, покрытыми коркой инея. Днем их оставляли чуть приоткрытыми, чтобы можно было выходить за дровами или на охоту. Но на ночь…

Ночь принадлежала холоду и тьме. И, возможно, кому-то еще.

Воины наваливались на массивные створки, упираясь плечами. Замерзшее дерево поддавалось неохотно, с протяжным, мучительным скрипом, который разносился по всему острогу, заставляя людей невольно ежиться. Наконец, створки сходились с глухим, тяжелым стуком.

А потом Боривой, кряхтя, задвигал огромный дубовый засов – толстое бревно, что скользило в кованых скобах.

Гр-р-рух!

Этот звук.

Этот последний, окончательный звук. Он был точкой, которую они ставили в конце каждого прожитого дня. Он отдавался эхом от стен, от крыш, от замерзшей земли.

И для каждого он означал свое.

Для детей и женщин это был звук безопасности. Самый желанный, самый убаюкивающий. Все. Дверь закрыта. Мы в домике. Ни страшный зверь из леса, ни злые духи из ночной тьмы, ни мифические "соседи", ни сам всепроникающий холод – никто больше не войдет. Засов задвинут. Можно прижиматься друг к другу у огня, слушать сказки и верить, что до утра ничего плохого не случится. Можно спать.

Для дружинников на стенах это был звук начала их службы. Все. Теперь вся надежда на них. Теперь они – единственные глаза и уши этого маленького, спящего мира. И они всматривались во тьму за стенами с удвоенной бдительностью.

А для Ратибора… для Ратибора этот звук был двойственным. Он слушал его каждую ночь, стоя у своего угла в общинном доме, и каждый раз его душа разрывалась на две части.

С одной стороны, да. Это был звук безопасности. Звук его выполненного долга. Он, Ратибор, сделал это. Он привел этих людей сюда. Он построил эти стены. Он дал им эту дверь, которую можно закрыть. Каждый вечер этот скрип и грохот засова говорили ему: "Ты справился. Еще один день прожит. Твои люди в тепле и безопасности. Хотя бы до рассвета". И это приносило скупую, тяжелую гордость.

Но с другой стороны…

Этот же самый звук был звуком неволи.

"Что мы сделали? – думал он, глядя, как гасят последние лучины, и общинный дом погружается в полумрак, освещаемый лишь углями очага. – Мы построили себе клетку. Уютную, теплую, безопасную. Но клетку. Каждый вечер мы сами себя запираем в ней. И радуемся этому. Радуемся своему рабству, потому что оно спасает нас от еще большего ужаса снаружи".

Ему вспоминалась жизнь под Смоленском. Летние ночи, когда можно было спать прямо в траве, под звездами. Широко открытые ворота городища, в которые до поздней ночи входили и выходили люди. Ощущение простора. Ощущение воли.

Все это было в прошлом. Теперь их мир сузился до этого клочка земли, обнесенного частоколом.

"Мы не воины в крепости. Мы – осажденные. И неважно, кто нас осаждает – люди из леса или сама зима. Суть одна. Мы заперты. И эти ворота, которым они так радуются, – это символ не только нашей силы. Это символ нашей слабости. Символ нашего страха. Мы боимся этого мира так сильно, что готовы отгородиться от него самыми толстыми бревнами. И каждый вечер, когда Боривой задвигает этот засов, он не просто запирает врагов снаружи. Он запирает и нас. Внутри".

Это был звук безопасности.

И звук неволи.

Звук победы.

И звук поражения.

Он был и тем, и другим одновременно. Горькая, противоречивая правда их новой жизни. И Ратибор каждую ночь слушал этот звук, и каждый раз его сердце сжималось от странной, необъяснимой тоски. Тоски по миру, где не нужно было выбирать между безопасностью и свободой. По миру, которого для них больше не существовало.

Глава 64. Распределение Обязанностей

Зима окончательно вступила в свои права, и стало ясно, что стихийный, лихорадочный порядок дней строительства должен смениться чем-то иным. Чем-то строгим, размеренным, почти воинским. Хаос и импровизация, которые помогали им в пути, теперь, в долгой осаде холодом, могли их убить. Нужен был уклад. Закон. Ритм.

Однажды вечером, когда все собрались в общинном доме после скудного ужина, Ратибор встал перед ними. Огонь очага отбрасывал длинные, пляшущие тени, и в его свете лицо Ратибора казалось высеченным из камня. Он не повышал голоса. Он просто говорил. И его слова были твердыми и весомыми, как бревна, из которых они построили этот дом.

– Время праздников и время стройки кончилось, – начал он. – Наступило время зимы. И она – наш главный враг. Она не спит, не устает и не знает жалости. Чтобы победить ее, мы тоже должны стать такими. Безжалостными к своей лени. К своим слабостям. К своей жалости к себе.

Он обвел взглядом своих людей, сидящих на лавках и просто на полу.

– С сегодняшнего дня у каждого будет свое дело. Своя обязанность. И от того, как каждый выполнит ее, будет зависеть, увидим ли мы все вместе весеннюю траву.

Он говорил не как вождь-вдохновитель, а как воевода, распределяющий роли перед решающей битвой.

– Мужики. Все, кто может держать оружие. Ваша работа – снаружи. Дозор на стенах. Круглые сутки. Посменно. Рогнеда составит график. Замерз на посту, проспал, не заметил врага – убьешь не только себя, но и всех нас. Спрос будет тройной.

Он посмотрел на Боривоя и еще нескольких лучших охотников.

– Другие – охота и лес. Каждый день, пока есть хоть какой-то свет, вы уходите. Искать след. Ставить силки. Нам нужно мясо. Нам нужны дрова. Каждый принесенный заяц, каждая вязанка хвороста – это еще один выигранный день в нашей войне.

Затем он повернулся к женщинам.

– Ваша работа – внутри. И она не менее важна. Очаг. Он должен гореть днем и ночью. Это сердце нашего дома. Если он погаснет, мы все замерзнем. Назначить дежурных.

– Одежда. Перебрать все наши тряпки. Что-то починить, что-то перешить на детей. Зима только началась, дальше будет хуже. Нужна теплая одежда. Шкуры, которые принесут охотники, – выделывать. Прясть. Шить. Каждая игла в ваших руках – такое же оружие, как топор у дровосека.

– Дети. Они наше будущее. Следить, чтобы были в тепле, чтобы не болели. Заряна и Светлана – за вами все хвори и раны.

– Еда. – Его голос стал жестче. – Все, что у нас есть, – на учете у Светланы. Она знает счет лучше всех. Она будет выдавать паек. И ее слово – закон. Любой, кто попытается утаить или взять лишнее, – будет судим как вор, укравший жизнь у своего товарища.

Он закончил. И в наступившей тишине было слышно, как гудит ветер снаружи. Он не спрашивал, согласны ли они. Он не предлагал. Он устанавливал порядок.

Жесткий, почти тюремный. Но единственно возможный.

"Что такое закон? – думал он, глядя, как люди молча, но с пониманием, принимают его слова. – Это просто правила, которые придуманы, чтобы стая не сожрала сама себя. В сытые, мирные времена закон может быть мягким, он может позволить себе роскошь справедливости, разбирательства, прощения. Но когда стая загнана в угол, когда голод и холод стучатся в твою дверь… тогда закон становится другим. Он становится простым, как лезвие меча. Ты либо выполняешь свое дело – и живешь. Либо нет – и умираешь, увлекая за собой других. У зимы нет сочувствия. Значит, и у нашего закона его не будет".

Жизнь входила в новую, суровую колею. Каждый день теперь был похож на предыдущий. Скрип засова на рассвете. Уход охотников в морозную мглу. Скрип веретена и тихий говор женщин у очага. Смена дозорных на стенах. Снова скрип засова на закате. Скудный ужин. Короткий, тревожный сон.

Это был ритм выживания. Монотонный, безрадостный.

Но это был ритм.

А пока был ритм – была жизнь. Их маленький, упрямый, человеческий уклад, который они противопоставили великому, холодному, безразличному хаосу северной зимы.

Глава 65. Первая Ночь за Стенами

Первая ночь нового уклада была самой холодной. Мороз окреп, и воздух стал таким плотным и колким, что, казалось, вот-вот зазвенит и расколется. Небо было чистым, усыпанным ледяными, безразличными звездами. Полная луна, огромная и белая, висела над замерзшим морем, заливая весь мир мертвенно-бледным, призрачным светом. Снег под ногами скрипел от каждого шага.

После того как задвинули засов, Ратибор не пошел в общинный дом. Он начал свой первый обход. Он должен был убедиться, что его приказ, его новый закон, начал работать.

Он поднялся на стену по скрипучей, обледенелой лестнице. Наверху его встретил ветер. Не тот яростный ураган, что был во время шторма. Этот был другим. Ровным, сильным, пронизывающим до самых костей. Он выл над заостренным частоколом, проносясь над острогом, и в его вое слышалась голодная, волчья тоска. Будто огромный, невидимый зверь рыскал вокруг их убежища, выискивая щель, в которую можно было бы просунуть свою ледяную лапу.

Он подошел к первому дозорному. Это был Верен, молодой дружинник. Он стоял, закутавшись в шкуры, приплясывая на месте, чтобы согреться. Пар от его дыхания тут же превращался в иней на меховом воротнике.

– Что видишь? – спросил Ратибор. Его голос прозвучал приглушенно из-за ветра.

– Ничего, вождь, – ответил Верен, не отрывая взгляда от лунной дорожки на ледяном поле, что еще недавно было морем. – Только лед да снег. Тихо. Слишком тихо.

Ратибор кивнул. Положил ему руку на плечо.

– Не спи. От тебя зависит жизнь всех, кто спит внизу.

– Не сплю, вождь. Разве на таком холоде уснешь.

Он пошел дальше по узкому помосту, идущему вдоль стены. Он обошел все четыре поста. Везде было одно и то же. Согнувшиеся от холода, напряженные фигуры. Бдительные взгляды, устремленные во тьму. Его приказ работал. Машина начала свое монотонное, жизненно важное движение.

Он остановился на угловой вышке, смотревшей в сторону леса.

Внизу, в его остроге, было… спокойно. Из трубы общинного дома все еще поднимался дымок. Сквозь щели в стенах пробивались тонкие полоски света от очага. Оттуда доносились приглушенные, неразборчивые звуки: чей-то кашель, тихий женский смех, обрывок колыбельной.

Они были там. Внизу. В тепле. В безопасности.

Их мир сузился до этого маленького, освещенного круга, защищенного стенами, которые они построили, и дозорными, которых он поставил. Они были в своем ковчеге, посреди ледяного, смертельного океана зимы.

"Ты сделал это, – сказал ему его внутренний голос. – Ты дал им то, что обещал. Защиту. Укрытие. Шанс. Смотри. Они почти в безопасности. Теперь ты можешь быть доволен".

Но он не чувствовал ни довольства, ни гордости.

Он, стоя один на этой продуваемой всеми ветрами вышке, под взглядом холодных, безжалостных звезд, чувствовал себя уязвимее, чем когда-либо. Уязвимее, чем в бою, уязвимее, чем во время шторма.

Там, внизу, их было почти сто человек. Сотня тел, сотня душ, которые могли прижаться друг к другу, согреться общим дыханием, утешиться общим словом.

А он был один.

Он был той тонкой, натянутой до предела мембраной, что отделяла их маленький, теплый мир от огромного, холодного ужаса снаружи.

Он был один на один с этим воющим ветром. С этим бесконечным, мертвым лесом. С этим безжалостным, всепроникающим холодом.

Он в полной мере ощутил свое одиночество. Одиночество вождя.

"Это как стоять на вершине горы, – думал он, вглядываясь в чернильную тьму под деревьями. – Ты видишь дальше всех. Но и ветер бьет по тебе сильнее всех. И если ты упадешь… никто тебя не подхватит. Ты просто покатишься вниз, ломая кости, и твое падение, может быть, даже никто не заметит до самого утра".

Он сжал руками холодное, покрытое инеем дерево ограждения.

Да, они были в безопасности.

Но вся их безопасность, вся их жизнь держалась сейчас на четырех замерзших дозорных. И на нем. На его воле. На его способности не спать, когда спят другие. Не бояться, когда боятся другие. Не сдаваться, когда сдаются другие.

Ответственность.

Это простое, короткое слово. Но сейчас оно ощущалось им физически. Как ледяная плита, которую он взвалил себе на плечи. И эта плита давила сильнее, чем любой холод.

Он был их стеной. Их крышей. Их запертыми воротами.

И он знал, что этой ночью, как и во все последующие ночи этой бесконечной зимы, он не сможет уснуть спокойно.

Потому что тот, кто взял на себя бремя быть защитником, навсегда теряет право на беззащитность. Даже во сне.

Глава 66. Белое Безмолвие

Зима, показав свой ледяной оскал, решила явить им свою истинную, удушающую мощь. Неделю назад начался снегопад. И он не прекращался.

Это был не тот легкий, пушистый снег, что бывает в сказках. Это была плотная, серая, бесконечная завеса. Мелкая, сухая снежная крупа, которую гнал порывистый ветер. Она летела почти горизонтально, забивая глаза, нос, проникая сквозь малейшие щели в одежде и стенах. Небо исчезло. Горизонт исчез. Мир превратился в белый, крутящийся, воющий хаос.

Острог утонул.

Каждое утро люди просыпались и видели, что сугробы стали еще выше. Они уже доходили до середины частокола. Дорожки, которые они протаптывали внутри крепости, за ночь заметало снова. Каждый поход за дровами превращался в тяжелую, изнурительную битву со стихией. Мужчины возвращались, покрытые снегом с головы до ног, похожие на оживших покойников. Их бороды и ресницы смерзались в ледяные сосульки.

Мир сузился. Сначала он был размером с горизонт. Потом – с их острог. А теперь он сжался до крошечного, едва теплого нутра их общинного дома. Все, что было снаружи, перестало существовать. Оно утонуло в этом белом безмолвии. Единственными звуками, доносившимися извне, были протяжный, тоскливый вой ветра над крышей да глухой стук, когда очередной ком снега срывался с крыши и падал вниз.

И внутри этого сжавшегося мира люди тоже начали сжиматься.

Жизнь превратилась в монотонное, почти животное существование. Проснуться. Поесть скудную похлебку. Посидеть у огня. Дождаться вечера. Поесть снова. Уснуть. Вся деятельность свелась к поддержанию жизни. Мужчины, сменяя друг друга, уходили наверх – не столько в дозор (видеть в этом молоке все равно было нечего), сколько на борьбу. Они счищали снег со стен и крыши, чтобы те не рухнули под его тяжестью. Женщины бесконечно чинили ветхую одежду, перебирали скудные запасы трав, качали детей.

И в этой тесноте, в этом полумраке, в этом спертом, пахнущем дымом, потом и немытыми телами воздухе, родилась и начала расползаться новая, самая страшная болезнь.

Болезнь, от которой не было лекарств у Заряны.

Болезнь севера. Тоска.

Она не приходила сразу. Она просачивалась по капле.

Сначала люди просто становились тише. Разговоры смолкли. Потом они становились раздражительнее. Любая мелочь – толкнул, не так посмотрел, громче вздохнул – могла вызвать вспышку злобы. Потом наступала апатия. Люди часами сидели, уставившись в огонь, с пустыми, невыразительными глазами. Они не думали ни о чем. Они просто… были. Как камни.

"Можно укрыться от холода. Можно обмануть голод, выпив горячей воды, – думал Ратибор, наблюдая за своими людьми. Он чувствовал эту тоску и в себе. Она была похожа на медленный яд, который впрыснули ему в вены. – Но как укрыться от самого себя? От пустоты, что рождается в твоей голове, когда дни и ночи сливаются в одно серое, бесконечное месиво?"

Эта тоска была страшнее мороза. Мороз убивал тело, но он же и заставлял бороться, двигаться, рубить дрова. А тоска убивала душу. Волю к борьбе. Она нашёптывала: "Зачем? Зачем все это? Этот снег никогда не кончится. Весна никогда не наступит. Вы просто умрете здесь, в этой дымной, вонючей норе. Так какая разница – сегодня или завтра?".

Он видел ее симптомы повсюду.

Верен, молодой и жизнерадостный, перестал играть на свирели. Просто сидел, обхватив колени руками.

Женщины перестали петь колыбельные, просто молча качали своих детей.

Даже Рогнеда, его кремень, его опора, стала молчаливее и мрачнее. Она целыми днями точила свой меч. Снова и снова. Монотонное, бессмысленное занятие. Просто чтобы занять руки. Просто чтобы не сойти с ума от бездействия.

Они были заперты. Не просто в остроге. Они были заперты в зиме. В этой белой, безмолвной, бесконечной тюрьме.

И Ратибор с ужасом понимал, что стены, которые они с таким трудом возводили для своего спасения, могут стать их общей могилой.

Не потому, что их пробьет враг.

А потому, что люди, запертые внутри, просто разучатся хотеть жить.

Глава 67. Пустые Силки

Когда метель наконец-то утихла, оставив после себя преображенный, неузнаваемый мир, похожий на царство Снежной богини, у людей появилась слабая надежда. Белое безмолвие сменилось белым сиянием. Снег лежал так глубоко, что человек проваливался по пояс. Но небо было чистым, а значит, можно было снова идти в лес.

На охоту теперь смотрели не просто как на способ добыть еду. Это была единственная осмысленная деятельность, единственная связь с внешним миром, единственная надежда вырваться из удушающей апатии общинного дома.

Лучшие охотники, Боривой и старый карел Онтрей, с тремя самыми выносливыми мужиками, встали на широкие самодельные лыжи-снегоступы. Их уход был похож на проводы в дальний поход. Женщины смотрели на них с мольбой в глазах, дети – с восхищением. Они были героями, идущими в битву с голодом.

Они ушли. И лагерь снова замер в ожидании. Но это было уже не томительное ожидание беды, а напряженное ожидание чуда. Все прислушивались. Все ждали.

Они вернулись поздно вечером, когда уже зажглись первые звезды на иссиня-черном морозном небе. Вернулись молчаливые, смертельно уставшие.

И с пустыми руками.

– Ничего, – сказал Боривой, тяжело опускаясь у огня. Он снял шапку, и пар повалил от его седой головы. Лицо его было темным от ветра и разочарования. – Пусто.

Люди, сгрудившиеся вокруг, разочарованно ахнули. Надежда, согревавшая их весь день, начала таять.

– Как пусто? – не поверил Ратибор. – Вы же лучшие. Вы знаете все тропы.

– Нет никаких троп, вождь, – вмешался старый Онтрей. Его узкие глаза, привыкшие читать лес как открытую книгу, были полны растерянности. – Все засыпано. Мы шли наобум. Но это не главное. Главное – следов нет. Ничьих.