Полная версия

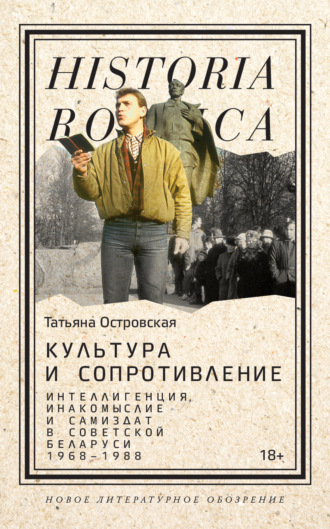

Культура и сопротивление. Интеллигенция, инакомыслие и самиздат в советской Беларуси (1968–1988)

В этой книге я подхожу к сложным вопросам орфографии следующим образом. Как правило, названия организаций, топонимы и собственные имена передаются в официальном литературном беларусском написании. Когда имя человека хорошо известно также в русском варианте, беларусский вариант приводится в скобках, например Петр Машеров (Петр Машераў). Украинские, русские и другие имена на кириллице транслитерируются с оригинала. То же касается разных вариантов топонимов. Названия беларусских городов и населенных пунктов транслитерируются в тексте согласно официальной версии (например, Гродно, а не Гародня, Минск, а не Менск). Но если необходимо подчеркнуть политический или культурный контекст, я могу использовать разные варианты написания. Например, Вильнюс может фигурировать как Вильня, Вильно или Вильна.

Глава 1. Интеллигенция, официальная и неподцензурная печать. Предыстория

В 1795 году, после трех разделов Речи Посполитой, Екатерина II включила всю территорию современной Беларуси в состав Российской империи. Однако процесс русификации, нацеленный на нейтрализацию культурного влияния польскоязычной шляхты и превращение местных жителей в подданных империи, начался в этом регионе раньше, еще после первого раздела Польши в 1772 году. В результате к началу XIX века беларусский язык сохранился только как язык местных жителей и повседневного общения, хотя были и некоторые исключения. Например, в младших и старших классах школ всех конфессий в 1815–1830 годах Закон Божий все еще преподавался на местном языке[144]. Также цитаделью публичного использования беларусского языка оставалась греко-католическая (униатская) церковь, которая проводила на нем службы вплоть до ее ликвидации в 1839 году[145].

По мере усиления процессов унификации ужесточалась и государственная цензура, а власти стремились полностью контролировать оборот периодики и литературы на всей территории империи[146]. Ограничения стали еще более жесткими после подавления Ноябрьского (1830–1831) и Январского (1863–1864) восстаний. С 1840-х годов исторические территории Беларуси и Литвы стали обозначаться в официальных документах как «Северо-Западный край»[147]. В указе 1859 года Александр II ограничил издательскую деятельность на латинском алфавите в Царстве Польском, тем самым фактически прекратив печать на беларусском языке, так как для передачи письменного беларусского языка в то время преимущественно использовалась латиница (или «латинка»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В книге используется написание «Беларусь», «беларусы», «беларусский», в том числе в советских наименованиях, так как в современной беларусской русскоязычной литературе этот вариант является альтернативной орфографической нормой. При использовании аббревиатур преимущество отдается наиболее распространенному варианту – в одних случаях эта сокращение беларусских, в других – русских слов. – Прим. науч. ред.

2

Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) признан нежелательной организацией на территории РФ.

3

Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

4

«Радио Свобода» включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) признана нежелательной организацией на территории РФ.

5

См., например: Ioffe G. Understanding Belarus: Economy and Political Landscape // Europe-Asia Studies. 2004. Vol. 56. № 1. P. 112; Радзік Р. Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у грамадствах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы // Беларускі гістарычны агляд. 2011. Т. 18. № 1–2. С. 121. Рышард Радзик в этой работе считает, что беларусское национальное движение конца 1980-х – начала 1990-х годов по большему счету было попыткой копировать старые европейские образцы национальной мобилизации.

6

Rudling P. A. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism 1906–1931. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2015. P. 2, 31.

7

В последнее время как общественное мнение, так и научное сообщество стали выступать против общепринятой прежде точки зрения, будто независимость и демократические перемены начала 1990-х просто «свалились на беларусов с неба». См., например, фильм, снятый агентством новостей «БелаПАН»: Мартынов Д. (режиссер). «Независимость» Беларуси. Подарок с неба. http://naviny.by/article/20160825/1472108314-dokumentalnyy-film-nezavisimost-belarusi-podarok-s-neba (дата обращения 4 февраля 2024). В 2016 году по случаю двадцать пятой годовщины распада СССР журналистка Радио «Свобода» (включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Ганна Соусь взяла ряд интервью у свидетелей и непосредственных участников провозглашения независимости Беларуси. Интервьюируемых также спрашивали, хотел ли беларусский народ независимости, провозгласили ли ее случайно и против их воли. См.: Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці. Радыё «Свабода», 2016. В конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда А. Лукашенко сделал шаги к интеграции с Российской Федерацией, факт обретения Беларусью независимости оценивался гораздо пессимистичнее. Ср.: Мірановіч Я. Спробы ажыццяўлення ідэі Беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў XX ст. // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: матэрыялы III міжнароднага кангрэса беларусістаў / Рэд. В. Скалабан і інш. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. С. 145. Следует признать, однако, что одним из побочных результатов усилий установившегося политического режима стало укрепление коллективной идентичности беларусов.

8

Здесь и далее: в скобках приводится оригинальная беларусская версия написания имен. Для городов – современное название.

9

Как пишут Т. Бон, Р. Айнакс и М. Абессер в исследованиях последних десятилетий, признание невозможности радикального противопоставления советского «инакомыслия» и «лояльности» стала уже общим местом. См.: Bohn T. M., Einax R., Abeßer M. From Stalinist Terror to Collective Constraints. «Homo Soveticus» and the «Soviet People» after Stalin // De-Stalinisation Reconsidered. Persistence and Change in the Soviet Union / Ed. by T. M. Bohn et al. Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2014. P. 14.

10

Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 414–452.

11

На примере польского и чехословацкого самиздата историк Грегор Файнд доказывает, что национализм играл первостепенную роль для многих восточно- и центральноевропейских интеллектуалов. Его следует считать не силой, враждебной гражданскому обществу, а одним из возможных путей к последнему. См.: Feindt G. Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. Oppositionelles Denken zur Nation im Ostmitteleuropäischem Samizdat 1976–1992. Berlin: De Gruyter, 2015. S. 132–139.

12

Аннинский Л. Светлая тайнопись чумного барака (Введение) // Самиздат века / Ред. А. Стреляный и др. Минск; Москва: Полифакт, 1997. С. 5.

13

См. таблицы 2, 3 и 4 в Приложении.

14

О самиздате как сложной сети, включающей читателей, писателей, производителей, коллекционеров, покровителей и институций, см. в: Zitzewitz J. von. The Culture of Samizdat. Literature and Underground Networks in the Late Soviet Union. London: Bloomsbury, 2020; Wciślik P. Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism. Unlicensed Print Culture in Poland 1976–1990. Routledge Studies in Modern History. London: Routledge, 2021.

15

Perry M. J., Voß R. Approaching Shared Heroes: Cultural Transfer and Transnational Jewish History // Jewish History. 2016. № 30. P. 4.

16

Померанц Г. Человек ниоткуда // Самиздат века. С. 100. Впервые опубликовано в: Грани. Октябрь 1970. Вып. 77.

17

Об идее интеллектуального представительства см.: Said E. W. Representations of the Intellectual. The 1993 Reith Lectures. New York: Vintage Books, 1994. P. 3–23.

18

Labov J., Kind-Kovács F. Samizdat and Tamizdat: Entangled Phenomena? // Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and After Socialism / Ed. by J. Labov, F. Kind-Kovács. New York & Oxford: Berghahn Books, 2013. P. 2.

19

Dalhouski A. Die Belorussische Sozialistische Sowjetrepublik nach Tschernobyl. Schriftliche Protest und materieller Kompromiss // Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl. (Ost-)Europäische Perspektiven / Hg. M. Arndt. Berlin: Ch. Links Verlag, 2016. S. 213–224.

20

Across the Blocs: Cold War Cultural and Social History / Eds. P. Major, R. Mitter. London: Frank Cass, 2004; Popa I. Translation Channels. A Primer on Politicized Literary Transfer // Target. 2006. Vol. 18. № 2. P. 205–228; Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations and the Cold War, 1965–1985 / Ed. by P. Villaume, O. A. Wastad. Copenhagen, 2010; Winter Kept Us Warm: Cold War Interactions Reconsidered / Ed. by S. Autio-Sarasmi, В. Humphreys. Helsinki: Aleksanteri Cold War Series, 2010; Behrends C. J., Lindenberger T. Underground Publishing and the Public Sphere: Transnational Perspectives. Wien: Lit, 2014; Kind-Kovács F. Written Here, Published There. How Underground Literature Crossed the Iron Curtain. Budapest: CEU Press, 2014.

21

Labov J, Kind-Kovács F. Samizdat and Tamizdat. P. 9.

22

Miłosz Cz. Zniewolony umysł. Paryż: Instytut Literacki, 1953 [на рус.: Милош Ч. Порабощенный разум. М.; СПб.: Летний сад, 2011. – Прим. пер.]; Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 51.

23

О том, как от искренней увлеченности советским строем переходили к полному несогласию с ним, см.: Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. Москва: Захаров, 2006. Из беларусских авторов об этом писал Валентин Тарас (Валянцін Та́рас), см.: Та́рас В. На выспе ўспамінаў. Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2007.

24

«Радио Свобода» включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) признана нежелательной организацией на территории РФ.

25

Подробнее см.: Станкевіч С. Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 60-х гадоў. Нью-Ёрк; Мюнхен: БІНіМ, 1967.

26

О роли международных СМИ в поддержке (и, возможно, до некоторой степени даже в формировании) диссидентских кругов в Москве см.: Metger J. Writing the Papers: How Western Correspondents Reported the First Dissident Trials in Moscow, 1965–1972 // Entangled Protest. Transnational Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union / Ed. R. Brier. Osnabrück: Fibre Verlag, 2013. P. 87–108.

27

Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More. Princeton: Princeton University Press, 2005. P. 7 [на рус.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2021. – Прим. пер.].

28

Олег Дернович утверждает, что большинство воспоминаний о советском периоде начали появляться в конце 1990-х, когда для интеллигенции стало очевидным возвращение Беларуси к авторитаризму (Нонканфармізм у Беларусі: 1953–1985 / Ред. А. Дзярновіч. Мінск: Athenaeum, 2004). Говоря о современных интеллектуалах, противостоящих режиму Лукашенко, философ Ольга Шпарага предостерегает от использования общераспространенного термина «диссидент» в беларусских СМИ, так как этот термин задействует модели отношений между интеллектуалами и властями в советском обществе. Подобные анахронистические сравнения на самом деле маргинализуют и принижают критически настроенных интеллектуалов-нонконформистов. См.: Шпарага О. К наброску интеллектуальной топографии Беларуси / Ред. А. Усманова // Белорусский формат: невидимая реальность. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 71–86.

29

В других советских республиках писательское сообщество играло аналогичную роль. См., например, о Литве: Davoliūte V. The Sovietization of Lithuania after World War II: Modernization, Transculturation, and the Lettered City // The Journal of Baltic Studies. 2016. Vol. 47. № 1. P. 59.

30

Havel V. The Power of the Powerless // International Journal of Politics. 1985. Vol. 15. № 3–4. P. 57.

31

См., например: Sartre J.-P. What is Literature? London: Methuen and Co. Ltd, 1950. [Пер.: Сартр Ж.-П. Что такое литература? М.: АСТ, 2020. – Прим. пер.]

32

Примером является история с русским писателем Александром Солженицыным. В своем знаменитом письме к IV Всесоюзному съезду Союза писателей от 16 мая 1967 года Солженицын писал, что руководство Союза было «первым среди гонителей» Анны Ахматовой, Андрея Платонова и Василия Гроссмана. За это в 1969 году его исключили из Союза писателей. См.: Солженицын А. Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей // Антология самиздата / Ред. В. Игрунов, М. Барбакадзе. http://antology.igrunov.ru/authors/solzh/letter-to-wrighters.html (дата обращения 28 августа 2023). С другой стороны, Солженицын все-таки получил некоторую поддержку от писательского сообщества, хотя она не положила конец его гонениям. См, например: Владимов Г. В. Президиум V Всесоюзного съезда советских писателей [26 мая 1967 года] // Антология самиздата. http://antology.igrunov.ru/authors/vladimov/to_presidium.html (дата обращения 28 августа 2023). О солидарности и «международной дружбе» в среде советских писателей см. также в: Бураўкін Г. Як многа ў гэтым гуку // Скарыніч. 2011. № 10. С. 122–124.

33

«Мне падабаецца наша літаратурнае асяроддзе, бо ў ім ва ўсе часы, як я памятаю, хапала ўнутранай свабоды, часам смеласці, на горшы ж канец гумару, каб, дапускаючы кампрамісы, ведаць, што гэта паскудная справа» (Калеснік У. Тут можна жыць. Казусы правінцыі // Калеснік У. Усё чалавечае. Літаратурныя партрэты, артыкулы, нарысы. Мінск: Мастацкая літаратура, 1993. С. 343).

34

Гісторыя грамадскага аб’яднання Саюз беларускіх пісьменнікаў. https://lit-bel.org/history (дата обращения 28 августа 2023). На протяжении тридцати лет с момента провозглашения независимости Беларуси Союз функционировал как добровольная общественная негосударственная организация писателей, принимающая активное участие в общественной жизни Беларуси и стимулирующая развитие беларусского языка и культуры. После 1994 года автономия СБП стала вопросом внутренней политики Беларуси, и правительство ее ограничило. В 2002 году его периодические издания, например «ЛіМ» и «Полымя», служившие независимым форумом интеллигенции, были реорганизованы в государственный холдинг «Літаратура і мастацтва» (с 2012 года – «Звязда») под управлением беларусского Министерства информации. В ответ СБП создал новое периодическое издание «Дзеяслоў». СПБ был разгромлен на волне репрессий в 2021-м и в итоге ликвидирован. Его функцию частично перенял Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў (Международный союз беларусских писателей), основанный как некомерческая негосударственная организация в 2022 году в Вильнюсе, Литва (https://bellit.info/about, дата обращения 2 января 2025). Второй, поддерживаемый государством союз писателей (Саюз пісьменнікаў Беларусі, СПБ), был основан в 2005 году. Главные функции СПБ – сотрудничество с государственными структурами для поддержки беларусского правительства и президента и духовно-патриотическое воспитание молодежи. См.: I Съезд СПБ. http://old.oo-spb.by/ru/about/1s.html (дата обращения 28 августа 2023).

35

Глазков использовал и другое название: «самсебяиздат» (Лосев Л. Крестный отец самиздата // Континент. 1980. № 23. С. 381).

36

Так раньше делалось в работах по восточноевропейской интеллигенции. См., например: Konrad G., Szelényi I. Intellectuals on the Road to Class Power. New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. P. 4, 9 и далее.

37

Ср.: Gapova E. Post-Soviet Academia and Class Power: Belarusian Controversy over Symbolic Markets // Studies in East-European Thought. 2009. № 61. P. 276–284.

38

Антонио Грамши в своих «Тюремных тетрадях» (Quaderni del carcere, 1948–1951) утверждал, что все люди – интеллектуалы (ит. intellettuali), но не все играют роль интеллектуалов в обществе. Грамши выделял два типа интеллектуалов: традиционные (intellettuali tradizionali), в основном учителя и священники, играющие одну и ту же роль из поколения в поколение, и органические (intellettuali organici), меняющиеся по мере изменения общества. Согласно Грамши, в каждом обществе господствующий класс выдвигает своих собственных «органических интеллектуалов», которые, в свою очередь, производят знания и идеологию, необходимые для поддержки правящей элиты. См.: Gramsci A. The Prison Notebooks: Selections / Transl. by Q. Hoare and G. Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart, 1971. Первое издание: Idem. Quaderni del carcere. Vol. I–III. Torino: F. Platone, 1948–1950. Следует отметить, что в переводе трудов Грамши на русский язык термин «интеллектуалы» заменили словом «интеллигенция»: Грамши А. Формирование интеллигенции // Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Москва: Политиздат, 1991. Ч. 1. С. 327–345.

39

Oushakine S. Introduction: Wither the Intelligentsia: The End of the Moral Elite in Eastern Europe // Studies in East European Thought. 2009. № 61. P. 61.

40

Oushakine S. Introduction: Wither the Intelligentsia. P. 244.

41

Patočka J. Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften / Hg. K. Nellen. Stuttgart: Klett-Cotta, 1988. См. также: Feindt. Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. S. 87–90.

42

Havel V. The Power of the Powerless. P. 39 и далее.

43

Солженицын А. Жить не по лжи // Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1995. Т. I. С. 187–194. О понятии правды в самиздате см.: Komaromi A. Soviet Samizdat: Imagining a New Society. Ithaca N. Y.: Cornell University Press, 2022. P. 51–83.

44

«Няма патрэбы ствараць міф пра шырокі антытаталітарны рух у савецкай Беларусі 1953–1985 гадоў, але такімі ж неадэкватнымі з’яўляюцца ўяўленні пра суцэльную апатыю беларускага грамадства і, адпаведна, пра адсутнасць унутраных ментальных рэсурсаў для самаразвіцця» (Дзярновіч А. Зноў пра маштаб. Замест прадмовы да даведніка «Нонканфармізм у Беларусі: 1953–1985» // Нонканфармізм у Беларусі: 1953–1985. http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=9487 (дата обращения 29 августа 2023).

45

Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

46

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 177.

47

Nathans B. To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of Soviet Dissident Movement. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2024. P. 1–20 и далее.

48

Rutherford J. The Third Space. Interview with Homi Bhabha // Identity: Community, Culture, Difference / Ed. J. Rutherford. London: Lawrence and Wishart, 1990. P. 207–221.

49

Некоторые работы о «тутэйших»: Trepte H.-C. Das Problem der «Hiesigen» (tutejsi) im polnisch-weißrussischen Grenzraum // Annus Albaruthenicus. 2004. № 5. S. 67–88; Чернявская Ю. От «тутэйшых» к нации. Минск: FUAinform, 2010; Латышонак А. Міф «тутэйшых» // Палітычная сфера. 2012. № 18–19. С. 220–229; Radzik R. Tutejsi – między oportunizmem a godnością // Radzik R. Białorusini między Wschodem a Zachodem. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012. P. 91–112. О значении образа партизана в беларусском искусстве и культуре см.: Ситникова Д. Партизан: приключения одного концепта в стране большевиков // Беларусский формат: невидимая реальность / Под ред. А. Усмановой. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 397–433. В постсоветской Беларуси появились альтернативы советскому героическому партизанскому мифу. Здесь необходимо упомянуть художника и писателя Артура Клинова и художественный журнал «pARTisan». Когда в 2011 году к изданию журнала подключилась театральный режиссер и теоретик искусства Таня Артимович, журнал расширил свою тематическую направленность и приобрел второе название – «pARTizanka». В 2005 году журналист Павел Шеремет (1971–2016) основал оппозиционный двуязычный новостной портал «Беларускі партызан»: http://www.belaruspartisan.org/bel/. См. также глубокую интерпретацию советских и постсоветских партизанских мифов: Lewis S. Belarus – Alternative Visions: Nation, Memory and Cosmopolitanism. New York: Routledge, 2018. P. 53–80.

50

Клінаў А. Партызан i антыпартызан // pARTisan. 2002. № 1. http://partisanmag.by/?p=855 (дата обращения 29 августа 2023).

51

Акудовіч В. Апалагеты адсутнасці // pARTisan. 2004. № 2. http://partisanmag.by/?p=898 (дата обращения 29 августа 2023).

52

Об эзоповом языке в русской (советской) литературе см.: Loseff L. On the Beneficence of Censorship. Aesopean Language in Modern Russian Literature. München: Verlag Otto Sagner, 1984.

53

Чакрабарти Д. Провинциализируя Европу. Москва: Музей современного искусства «Гараж», 2021. С. 33. В своей аргументации Чакрабарти опирался на более раннюю работу индийского историка Ранаджита Гухи (см.: Guha R. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: Oxford University Press, 1983).

54

Mignolo W. D., Tlostanova M. V. Theorizing from the Borders. Shifting to Geo- and Body-Politics of Knowledge // European Journal of Social Theory. 2006. № 9. P. 217.

55

Ibid. P. 210.

56

Абдзiраловiч I. Адвечным шляхам. Вiльна, 1921. Первое переиздание: Абдзiралович I. Адвечным шляхам / Рэд. C. Дубавец. Мiнск: Навука и тэхніка, 1993.

57

За десять лет до того, в 1912 году, беларусский поэт Янка Купала выразил эту мысль в коротком стихотворении «Хватит» («Годзе»): «Хватит западной и восточной культуры! Для беларуса цена им одна» («Годзе заходняй ці ўсходняй культуры! Для беларуса цана ім адна»). Цит. по: Купала Я. Спадчына. Менск: Адраджэнне, 1922. С. 16.

58

Подробнее об Абдзираловиче и статье «Адвечным шляхам» см.: Конан У. Дзiўным хараством гарела яго душа // Голас Радзiмы. 1993. № 6. С. 1, 7; Слiнка Т. Праблема беларускай ідэнтычнасцi ў тэксце Iгната Абдзiраловiча «Адвечным шляхам» // Беларускi калегiум. https://belcollegium.com/taccyana-slinka-prablema-belaruskaj-identychnasci-u-teksce-ignata-abdziralovicha-advechnym-shlyaxam/?ysclid=lsi1640ynz526699742 (дата обращения 11 февраля 2024).