Полная версия

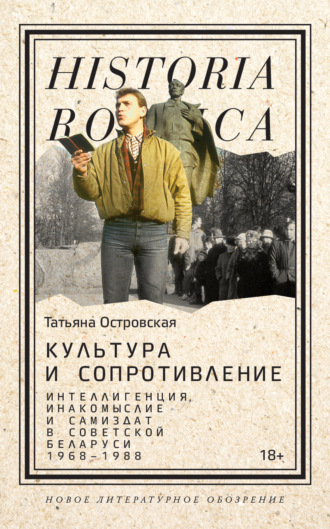

Культура и сопротивление. Интеллигенция, инакомыслие и самиздат в советской Беларуси (1968–1988)

В 1998 году Юрий Лаврик и Лариса Андросик (Ларыса Андросік) опубликовали первый и до сих пор единственный каталог неподцензурных периодических изданий советской Беларуси. Этот каталог содержит основную справочную информацию о подпольных журналах, выпущенных в 1917–1990 годах[82]. Ранее, в 1992-м, некоторые неподцензурные источники (опубликованные после 1987 года) были каталогизированы в справочнике, выпущенном исследовательским центром «Восточная Европа» (Forschungsstelle Osteuropa, FSO) в Бремене[83].

Сегодня, через тридцать с лишним лет после распада Советского Союза, культурное инакомыслие и неподцензурная печать в БССР требует дополнительного изучения.

Переход к новому пониманию культуры и интеллигенции в БССР наблюдается в статье А. Левицкого. Автор предлагает термин «внутреннее диссидентство», призывая отказаться от дихотомии сопротивления и несогласия, «социалистического» и «национального» и, созвучно предложению Сергея Ушакина[84], рассматривать инакомыслие в Беларуси как «органическую составляющую системы официальной культуры»[85].

Райнер Линднер в своей влиятельной книге об исторической политике в Беларуси изучил отношения между интеллектуалами (на примере историков) и государственной властью и эволюцию этих отношений на протяжении XIX и XX веков[86]. Эта книга содержит много источникового материала и полна глубоких наблюдений. В то же время Линднер основывает свою аргументацию на противопоставлении национальных и проправительственных историков и потому остается внутри традиционной дихотомии «конформисты – нонкомформисты»[87]. Работа Пера Андерса Рудлинга о беларусском национализме начала XX века посвящена истокам беларусской национальной идеи, которая стала главным источником сопротивления для послевоенного поколения интеллектуалов[88]. Важно, что Рудлинг, как и Линднер, уделяет большое внимание периодике, справедливо считая ее главным проводником интеллектуальных дискуссий в XX веке.

Дмитрий Кривошей (Дзмітры Крывашэй), Райк Айнакс и Ирина Кашталян утверждают, что десталинизация слабо повлияла на БССР[89]. Это заметно и по тому, как осознавала себя беларусская интеллигенция. За исключением книги Алеся Адамовича «Мы – шестидесятники», вышедшей только в 1991 году, самоназвание «шестидесятники» не имело такого значения для интеллектуалов из советской Беларуси, как для их коллег из Москвы, Киева и Ленинграда[90].

Но если мы все же применим понятие «шестидесятники» и к беларусской интеллигенции, то двумя ярчайшими представителями этого поколения можно считать Василя Быкова и Алеся Адамовича.

В конце 1960-х Василь Быков был сурово раскритикован в ведущих органах советской печати за повесть «Мертвым не больно» («Мертвым не баліць»)[91]. Она первоначально вышла в 1965 году на беларусском языке в журнале «Маладосць» («Молодость»). Через год ее русский перевод опубликовал Александр Твардовский (1910–1971) в журнале «Новый мир», который в то время славился либерализмом[92]. Хотя Быков написал и опубликовал свою повесть еще до периода, которому посвящено данное исследование, влияние этой публикации продолжалось и в следующие десятилетия. После нее Быков сделался ведущим беларусским интеллектуалом 1970–1980-х годов и постсоветского периода. Зина Гимпелевич в своей литературно-критической работе о Быкове освещает малоизвестные факты его биографии. В основном они касаются сложных отношений писателя с властями. Гимпелевич в своей книге также кратко анализирует менее изученную часть быковского наследия – его полемические статьи, опубликованные во время перестройки и в первые годы беларусской независимости[93].

Когда эта книга была уже по большей части написана, вышло глубокое исследование Саймона Льюиса, где он обсуждает альтернативные концепции беларусской идентичности в прозе Василя Быкова, Владимира Короткевича (Уладзімір Караткевіч, 1930–1984) и некоторых авторов следующего поколения. Иногда наши идеи совпадают, особенно в том, что касается беларусской советской литературы, но также, как я надеюсь, дополняют друг друга. Льюис изучает (не)способность литературы преодолеть «разрыв между историей и памятью», тогда как я сосредотачиваю внимание на ее потенциале смещать границы между разрешенным и запрещенным, конформностью и инакомыслием[94].

В публикациях Майкла Урбана, Дэвида Марплза и Григория Иоффе предложены интересные идеи об истории послевоенной советской Беларуси, преимущественно о ее политическом и общественном развитии и ускоренных процессах индустриализации и урбанизации[95]. О быстром росте и развитии Минска в послевоенное время подробно пишет в своей книге Томас Бон[96]. С географической точки зрения Минск занимает центральное место в данной работе, потому что в нем располагалось большинство беларусских вузов, издательств, редакций журналов и газет, в связи с чем он служил местом жительства и работы большинства интеллектуалов, о которых рассказано в этой книге (см. таблицу 5).

Рышард Радзик назвал общество БССР одним из немногих, где советская идеология успешно подменила собой национальную идею[97]. По его словам, в обществе с преимущественно православной общинной культурой элиты должны были стать во главе национальной консолидации, но ни в начале XX века, ни в течение всего советского периода они не смогли выполнить эту миссию[98]. Но было бы неверно полностью отрицать влияние интеллигенции. В этом плане кажется более корректной метафора архипелага («Архипелаг Беларусь»), предложенная философом Валентином Акудовичем, или идея «излучающих» (и сужающихся) кругов, разработанная Григорием Померанцем[99]. Интеллигенция создала и поддерживала анклавы беларусской культуры и идентичности, которые в разные периоды привлекали больше или меньше последователей.

1986 год считается поворотным моментом, после которого оппозиционная культура распространилась в широких слоях советского общества. Это было связано с социальными и культурными процессами перестройки, а также с атомной катастрофой 26 апреля 1986 года – особенно для Беларуси и Украины[100].

Периоду перестройки в БССР и активизации национального движения посвящены публикации Рудольфа А. Марка, Марплза, Запрудника и немецкого политолога Астрид Зам. Зам считает чернобыльскую трагедию триггером, спровоцировавшим вспышку национальных чувств[101]. Марплз описывает перестройку как период неопределенности, который не закончился в Беларуси с коллапсом Советского Союза, а еще продолжался в первые годы независимости[102]. Марплз, Зам, Мелани Арндт и Александр Долговский в своих публикациях освещают чернобыльскую катастрофу и ее социальные последствия[103].

Работы об антисемитизме в Советском Союзе обычно посвящены ядру Советского Союза и редко – национальным республикам[104]. Официальный антисемитизм, характерный для позднесталинской эпохи, в 1960–1970-х годах затих, но никогда не исчезал из официального дискурса. Советская антисионистская кампания усилилась в период Шестидневной арабо-израильской войны 1967 года и скрыто продолжалась до конца 1980-х. Движение «отказников» – то есть советских евреев, которые хотели покинуть Советский Союз, но получали отказ, – наблюдалось и в советской Беларуси[105]. Однако по отношению к Беларуси эта тема все еще остается малоизученной. В то время государственный антисионизм и антисемитизм не имели значительной поддержки среди нонконформистской интеллигенции, однако такие случаи были, и они заслуживают внимания[106]. Негативные настроения по отношению к еврейскому населению начали более активно проявляться в 1980-х годах параллельно с подъемом национальных движений. Известно, что в ситуации, когда ведется борьба за собственную идентичность, ближайший «другой» оказывается под угрозой непризнания и отрицания. Типичная ловушка «молодых национализмов» – когда недавно угнетенные народы, получив шанс на самоутверждение, сами начинают враждебно относиться к другим. Ее не смогло полностью избежать и беларусское национальное движение.

Пер Андерс Рудлинг в работе о деятельности ОУН-УПА[107] и ее месте в современной украинской политике памяти показывает, что в Восточной Европе антисемитизм вышел за пределы ультраправой идеологии и возродился в среде демократически ориентированных национальных активистов[108]. Рудлинг также одним из первых обратил внимание на замалчивание Холокоста в послевоенной Беларуси. Он отмечает, что беларусское эмигрантское сообщество предпочитало гомогенизирующие концепции нации, где также в некоторых случаях присутствовал антисемитизм[109]. Возвращение памяти о еврейской Катастрофе в период Второй мировой войны и о еврейской истории Беларуси в целом также могут быть рассмотрены как практики культурного сопротивления. Тем более что они нередко оставались также и в тени беларусского национального проекта. В период перестройки Холокост и дискриминационная советская политика против еврейского населения были в значительной степени задвинуты на задний план, в том числе и темой страданий беларусского народа от сталинского «геноцида» и позже от Чернобыльской катастрофы[110].

Работы по антисемитизму в Беларуси все еще редки[111]. Из эмигрантских ученых, вероятно, активнее всех публикуется по теме истории еврейской общины в Беларуси Леонид Смиловицкий[112]. Следует назвать также работы Эммануила Иоффе и Якова Басина об истории беларусских евреев и об интерпретациях Холокоста в советской историографии[113].

Источники

В отличие от других посткоммунистических стран, особенно России, Польши и Чехии, самиздатовские публикации из БССР до сих пор не систематизированы и не проанализированы. Хотя в последнее время делались попытки собрать коллекцию беларусского самиздата, это лишь первые шаги к составлению базы данных о неподцензурной литературе[114]. Поэтому классификация и описание самиздата стали важными этапами моей работы с источниками (см. таблицы 2, 3 и 4).

Общеизвестно, что неподцензурные публикации в БССР 1968–1988 годов были редки и нерегулярны, но все-таки их качество и разнообразие противоречат утверждению об «отсутствии беларусского самиздата». Не все самиздатовские публикации сохранились. Некоторые известны только по описаниям публикаторов, потому что их конфисковали и, вероятно, отправили в секретные архивы КГБ[115]. Не все авторы осознавали историческую ценность своего печатного или рукописного текста, когда работали над ним. Для большинства не существовало ни культуры самиздата, ни его культа. Самодельные и самостоятельно размноженные документы могли пониматься как непосредственный акт протеста, изготавливаться для собственного удовольствия или просто из-за отсутствия средств и связей для получения официальной копии лучшего качества[116]. Материальная оболочка имела меньшую ценность, чем содержание, которое необходимо было как можно скорее «проглотить» и усвоить, особенно потому, что физическое обладание материалом создавало потенциальную угрозу его владельцу.

Некоторые самиздатовские публикации сохранились только в цифровых копиях и выложены в интернет. В этом отношении тоже необходимо учитывать контекст: в Беларуси, как и в некоторых других постсоциалистических республиках, авторские права регулируются и понимаются не так, как в Западной Европе. Появление новых коммуникационных технологий открыло восточноевропейским авторам и бывшим активистам самиздата возможности, которых прежде не существовало. В тех случаях, когда изучение и коллекционирование историй об инакомыслии и нонконформизме не привлекают интереса государственных архивов и научных учреждений, цифровые источники и малые частные инициативы открывают новые возможности для исторических исследований[117].

В западных исследованиях 1986–1987 годы обозначаются как время завершения эпохи самиздата. Однако это не полностью соответствует ситуации в советской Беларуси. После того как в 1988 году государственная цензура в Советском Союзе частично смягчилась, а политика гласности набрала силу, официальная периодика в БССР постепенно стала допускать на свои страницы альтернативные материалы[118]. Однако государственные медиа все еще подчинялись воле местного партийного руководства, и критика демократического движения в республиканских медиа продолжались вплоть до 1991 года. В то же время поток неподцензурных изданий экспоненциально рос не только в Минске, но и в областных и районных центрах.

Такую литературу после 1988 года было бы правильнее характеризовать как неофициальную, а не как нелегальную, однако до действительной свободы слова и печати было еще далеко. Из-за антидемократических наклонностей беларусской номенклатуры публикация неофициальной литературы все еще требовала смелости и могла повлечь за собой обвинения и угрозы со стороны местных властей[119].

Мое исследование нонконформистских дискурсов и самиздата в БССР опирается на неподцензурные публикации и открытые письма интеллигенции, полемические статьи, дискуссии и официальные, по большей части опубликованные, документы, а также отчеты и исследовательские материалы RFE/RL в Мюнхене, хранящиеся в архивах Открытого общества (OSA)[120] в Будапеште[121]. Для целей исследования и систематизации самиздата я обращалась к архиву Forschungsstelle Osteuropa (FSO) в Бремене, Архиву современной истории Беларуси (MHA), коллекциям Беларусской библиотеки и музея им. Франциска Скорины в Лондоне, материалам, собранным в Фонде им. П. Кречевского в Нью-Йорке и нескольким личным фондам в Беларусском государственном архиве-музее литературы и искусства (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры i мастацтва, БДАМЛМ).

Собрания неподцензурной неформальной беларусской периодики доступны в архиве FSO. Беларусское историческое общество (Беларускае гістарычнае таварыства) в Белостоке оцифровало некоторые советские официальные газеты, а также богатую коллекцию книг и негосударственных изданий периода независимости и предоставило к ним публичный доступ[122]. Некоторые неподцензурные материалы и богатое собрание официальных газет и журналов БССР доступны в Национальной библиотеке Беларуси (Нацыянальная бібліятэка Беларусі) в Минске.

Вторая важная группа моих источников – автобиографии и мемуары видных интеллектуалов того времени, их дневники, записки и письма, написанные в 1968–1988 годах[123]. Например, благодаря усилиям беларусских ученых Михася Скоблы, Сергея Шапрана и других была собрана и опубликована переписка между Адамовичем и Быковым, Быковым и Александром Твардовским, Зоськой Верас (Людвика Сивицкая, 1892–1991) и Ларисой Гениюш. В литературном журнале «Дзеяслоў», основанном в 2002 году, опубликованы воспоминания и письма Быкова, Короткевича, Рыгора Бородулина (Рыгор Барадулін, 1935–2014) и других видных советских интеллектуалов. Я также работала с ранее неизвестными письмами беларусских писателей к болгарскому писателю и переводчику Георгию Вылчеву, сохранившимися в архиве FSO и в Финской национальной библиотеке[124]. Большую часть переписки составляют письма Василя Быкова к Вылчеву[125]. И сам Вылчев, и хранитель первой части архива украинский эмигрантский писатель и издатель Игорь Костецкий (Iгор Костецький, 1913–1983) придавали большое значение этой переписке. Костецкий считал эти письма «документом личным и документом эпохи»[126].

Письма были и остаются важным отражением мнений и идей интеллигенции позднесоветского периода, но важно помнить: всегда существовал риск, что их перехватят и обнаружат спецслужбы. Корреспонденты обычно прибегали к эзопову языку, аллюзиям и аллегориям. Это видно и в письмах между друзьями. Мемуары, опубликованные сразу после распада Советского Союза, писались уже откровенно и потому зачастую содержат больше информации. Но, с другой стороны, в них может преувеличиваться значение и релевантность некоторых фактов и событий[127].

Круг беларусской нонконформистской интеллигенции был довольно узок и малочислен. Некоторые из интеллектуалов, чьим идеям посвящена эта работа, остались видными общественными фигурами и в постсоветской Беларуси. Поэтому в 1990-х и 2000-х годах их периодически интервьюировали журналисты и ученые. Я использую эти интервью как дополнительные источники. Особенно ценна книга «Іншадумцы» («Инакомыслящие») – сборник интервью, взятых и опубликованных в 1991 году молодым журналистом Александром Улитёнком (Аляксандр Уліцёнак, р. 1954)[128]. В этих интервью по свежим следам рассказывается история нонконформизма в Беларуси. Кроме того, важными источниками послужили интервью, взятые Юрасем Залоской, Зиной Гимпелевич, Сергеем Шапраном, Малгожатой Ноцунь, Анджеем Бжезицким, Александром Тамковичем и другими[129].

Наконец, в этой работе использованы сочинения беларусских интеллектуалов, официально опубликованные в советской Беларуси и в Советском Союзе (зачастую русский перевод предшествовал публикации на беларусском). Историк Балаж Тренчени доказывает, что для интеллигенции социалистического блока литература не только была продуктом творческого воображения, но и исполняла весомую политическую функцию[130]. Важными источниками информации служат официальные печатные органы Союзов писателей БССР и СССР, такие как «Полымя» («Пламя»), «Літаратура i мастацтва» («Литература и искусство») и «Новый мир». После начала перестройки влиятельными в среде интеллигенции были «Парус» (до 1987 года – «Рабочая смена»), «Крыніца» («Родник»), московские «Литературная газета», «Огонек» и «Московские новости».

Периодизация и структура

Период позднего социализма, между 1964 и 1984 годами, известный как «брежневский застой» и «междуцарствие» после смерти Л. Брежнева, часто считают эпохой относительного экономического роста и политической стабильности в советской Беларуси[131]. С 1965 по 1980 год во главе КПБ стоял популярный руководитель, герой партизанского движения Петр Машеров (Пётр Машэраў, 1918–1980). Его преемниками были менее харизматичные Тихон Киселев (Ціхан Кісялёў, 1917–1983) и Николай Слюньков (Мікалай Слюнькоў, 1929–2022), занимавшие эту должность соответственно с 1980 по 1983 и с 1983 по 1987 год[132].

Между 1985 и 1987 годами генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев начал проводить новую политику перестройки и гласности. Перестройка планировалась как ответ на масштабный экономический кризис, сотрясавший страну, и необратимо изменила советское общество. Другим важным событием стала авария на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) имени В. И. Ленина 26 апреля 1986 года. Вызванные ею экологические катастрофы и коллапс системы здравоохранения ударили по БССР и ее населению сильнее всего[133]. Экономический кризис и чернобыльская катастрофа настроили против Коммунистической партии широкие слоя населения. Летом 1988 года состоялась XIX партийная конференция ЦК КПСС, придавшая новый импульс перестройке и гласности. Идеи перестройки нашли широкую поддержку среди интеллигенции, тогда как местные политические элиты восприняли их с большой осторожностью. Это усиливало социальное напряжение и провоцировало публичные дискуссии, медленно набиравшие ход с середины 1980-х.

19 октября 1988 года был избран организационный комитет Беларусского народного фронта (БНФ) – первой негосударственной политической организации. В тот же день была учреждена первая общественная организация «Мартиролог Беларуси» («Мартыралог Беларусі»). В следующем году, 24–25 июня 1989-го, состоялся учредительный съезд БНФ[134]. В обеих этих организациях представители беларусской интеллигенции занимали руководящие должности и составляли большинство. В 1991 году народное недовольство оформилось в протесты рабочих и в широкую поддержку БНФ[135]. Оно также привело к консолидации политического движения, в основе которого лежали требования обрести (или возродить) национальную идентичность беларусов.

Эта книга охватывает период с 1968 по 1988 год. Она начинается с Пражской весны и исследования реакции беларусской интеллигенции на события в Чехословакии, а завершается в 1988-м, накануне распада Восточного блока и революций в Восточной и Центральной Европе (так называемой «Осени народов»).

В 1968 году историк-автодидакт Микола Ермалович (Мікола Ермаловіч) написал эссе, где представил беларусскую версию истории Великого княжества Литовского. Она противоречила официальному нарративу и около двадцати лет распространялась в самиздате. Это событие знаменует начало беларусского самиздата. 1988 год был пиком перестройки в СССР. Именно в этом году цензурные ограничения были смягчены и на смену самиздату пришли официальная и неофициальная периодика и отдельные публикации. На XIX Всесоюзной партийной конференции была принята резолюция о «гласности» и заявлено о возрождении «социалистического правового государства»[136]. Историк Юлия Русина отмечает, что эта конференция катализировала переход от подпольной издательской деятельности к открытой печати[137]. Для интеллигенции в БССР этот год был поворотным пунктом, когда культурное сопротивление трансформировалось в политическое движение.

Эта книга состоит из семи глав – Введения, пяти основных глав и Заключения.

Первая глава представляет собой короткий обзор появления и развития беларусской интеллигенции с 1860-х до 1960-х годов. Особое внимание уделено феномену нелегальной и неподцензурной печати (в основном журналам и газетам), поскольку именно периодика была тогда главным каналом коммуникации между интеллигенцией и народом, а также инструментом формирования и консолидации самой интеллигенции.

Во второй главе я воссоздаю хронологию нонконформизма в БССР от Пражской весны до середины перестроечного периода. Я обсуждаю восприятие событий Пражской весны в среде интеллигенции и показываю, что вопреки усилиям советских идеологических и пропагандистских учреждений пражские события все-таки вызвали интерес и дискуссии в Беларуси, пусть только в узких кругах интеллигенции. Отдельный раздел посвящен религиозному нонконформизму в БССР. Наконец, в этой главе я ставлю вопрос о саморепрезентации беларусской интеллигенции и о том, как она изменялась на протяжении позднесоветского периода, а также о меняющемся значении понятий «интеллигенция» и «интеллектуалы».

Следующая глава посвящена биографиям и идеям нескольких ведущих интеллектуалов, одновременно представляющих многообразную картину нонконформизма в советской Беларуси. Кроме того, здесь я обращаюсь к истории неформальных молодежных объединений, которые стали появляться в начале 1980-х годов.

Четвертая глава посвящена обзору самиздата, который рассматривается как деятельность, выходящая за культурные и политические границы. Меня особенно интересует техника производства и распространения самиздата в БССР, а также влияние на него других диссидентских сообществ. Во второй части этой главы я обращаюсь к отдельным самиздатовским и тамиздатовским периодическим и непериодическим публикациям по истории, политическому просвещению, философии и литературе. В последней части главы я прослеживаю, как с началом перестройки изменилась официальная печать в советской Беларуси.

В последней главе я рассматриваю реакцию интеллектуалов (а также причины ее амбивалентности) на советскую политику антисемитизма и антисионизма, а также на катастрофу в Чернобыле.

В Заключении я подытоживаю результаты и обсуждаю перспективы дальнейшего изучения культурного инакомыслия и самиздата в советской Беларуси. В постсоветской Беларуси снова появилась необходимость в неподцензурных публикациях, в связи с чем я также ставлю вопрос, как эту ситуацию изменило распространение новых коммуникационных технологий, особенно интернета.

Транслитерация и орфография[138]

Транслитерация и употребление беларусских имен, топонимов, заглавий книг и газет довольно сложны, потому что одно и то же название обычно существует в разных версиях. Поскольку история беларусской интеллигенции никогда не была изолированной, а тесно переплеталась с интеллектуальной жизнью в соседних странах, имена могут писаться в русском, беларусском, а иногда польском, литовском или украинском варианте[139]. Кроме того, в беларусском языке есть как минимум две основные орфографии.

Во-первых, это существовавшая до реформы 1933 года тарашкевица («клясычны правапіс»), стандартизированная в первой грамматике беларусского языка авторства Бронислава Тарашкевича (Браніслаў Тарашкевіч, 1892–1938)[140]. Ранее аналогичные языковые нормы применялись в важнейшей газете дореволюционного периода «Наша нива» («Наша нiва», 1906–1915, возобновлена в 1991). К 1980-м годам тарашкевица была исправлена и дополнена некоторыми беларусскими авторами. Кроме того, ее сохранили и использовали эмигрантские интеллектуалы.

Во-вторых, это послереформенная орфография, иногда называемая пренебрежительным термином «наркомовка» (введена Наркоматом просвещения БССР). Это язык беларусской советской литературы, хотя послевоенное поколение беларусских писателей усовершенствовало и ее[141]. В наши дни второй вариант орфографии остается официально признанной нормой, и его применяет большинство самых авторитетных независимых новостных источников. В 2008 году, после трех лет запрета на официальное распространение, новая «Наша нива» сменила свою орфографию на послереформенную[142]. В 2010 году, после очередной государственной языковой реформы, редакция «Дзеяслова» перешла с «дзеясловицы», модифицированного варианта дореформенной беларусской орфографии, на «наркомовку»[143].