Полная версия

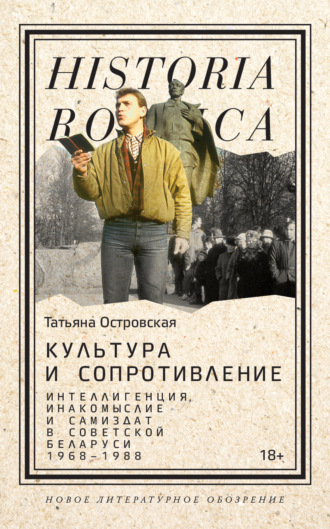

Культура и сопротивление. Интеллигенция, инакомыслие и самиздат в советской Беларуси (1968–1988)

127

Walker В. On Reading Soviet Memoirs… О значении автобиографий советских беларусских литераторов см.: Левицкий А. Осмысление советской культуры через автобиографию в независимой Беларуси // Историк в историческом и историографическом времени / Под ред. Г. П. Мягкова [и др.]. Казань: Казанский федеральный университет, 2013. С. 374–378.

128

Уліцёнак А. Іншадумцы = Мыслящие иначе. Мінск: Беларусь, 1991. В 1992 году Улитёнок получил за эту книгу Государственную премию Республики Беларусь.

129

Залоска Ю. Праўда як рэлігія. Гутаркі з Васілём Быкавым. Мінск: Медысонт, 2010; Gimpelevich Z. J. Vasil Bykaŭ; Шапран С. Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах. Ч. I і II. Мінск; Гародня: Łódzka Drukarnia Dziełowa, 2009; Тамковіч А. Інтэрв’ю, якіх не было. Санкт-Петербург: Невский простор, 2009; Кулинка Н., Федотова Н. Время несбывшихся надежд. 17 интервью с белорусскими журналистами o 1990-х. Вільня: Логвінаў, 2014; Ноцунь М., Бжэзецкі А. Зрабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі. Гародня; Уроцлаў: Гарадзенскі рух «За Свабоду», 2008. Впервые опубликовано по-польски: Brzeziecki A., Nocuń M. Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej, 2007.

130

Trencsényi B. et al. History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II/1: Negotiating Modernity in the «Short Twentieth Century and Beyond» (1918–1968). Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 10.

131

«Междуцарствием» иногда называют короткий период между 12 ноября 1982 года и 10 марта 1985 года, когда генеральными секретарями Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) были Юрий Андропов (1914–1984) и Константин Черненко (1911–1985).

132

Подробнее о руководстве КПБ см.: Иоффе Э. От Мясникова до Малофеева: кто руководил БССР. Минск: Беларусь, 2008.

133

Взрыв на Чернобыльской АЭС был в том числе воспринят и как событие, еще прочнее прежнего привязавшее Беларусь к Советскому Союзу. Например, газета «Коммунист Беларуси» утверждала, что у республики нет необходимых ресурсов, чтобы справиться с этой катастрофой (Zaprudnik J. Belarus: At a Crossroads in History. P. 182–183.) В целом экономическая зависимость Беларуси от центра была распространенным аргументом в пользу сохранения СССР, а затем – союза с Российской Федерацией.

134

Marples D. Belarus – a Denationalized Nation. P. 47–48.

135

Толчком послужил жестокий разгон массового митинга 30 октября 1988 года. И в БССР, и за пределами республики это событие впоследствии стало символом коммунистической реакции. Протесты рабочих в Беларуси были особенно интенсивными и масштабными в апреле 1991 года, после печально известной «павловской» денежной реформы января – апреля 1991-го, когда «вся страна проснулась обедневшей». См. визуальное свидетельство минских протестов – фотографии Владимира Сапогова (Уладзімір Сапагоў): 1991 год. Палітычна-эканамічныя пратэсты. Мінск, Грамадскі сеціўны архіў «Вытокі». https://vytoki.net/?photo=00039420 (дата обращения 5 февраля 2024).

136

Quigley J. Soviet Union as a State Under the Rule of Law: An Overview // Cornell International Law Journal. 1990. Vol. 23. № 2. P. 205.

137

Русина Ю. А. Пресса 1987–1991 годов о диссидентах: размышления над источником // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 3. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2003. С. 191.

138

При передаче беларусских имен и названий на русском языке сложилась традиция не транслитерировать их, а русифицировать. Можно по-разному относиться к этой практике, но, как бы то ни было, русскому читателю привычнее вариант «Владимир Короткевич», а не «Уладзимир Караткевич». В переводе я следую этому принципу. При первом упоминании имени или топонима я привожу его русскую форму и даю в скобках беларусскую, а затем в большинстве случаев использую только русскую. Названия организаций, газет и журналов, как правило, даются в транслитерации, что соответствует общепринятой практике. – Прим. пер.

139

О необходимости написать общую историю Беларуси, Польши и Литвы см.: Ritter R. Das Imperium entlässt seine Kinder. Identitätsbildung durch Geschichte in Belarus, Polen und Litauen nach 1989 // Imperienvergleich. Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler / Ed. by G. Hausman, A. Rustemeyer. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009. S. 185, 187.

140

Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ. Вiльня: Беларуская друкарня імя Фр. Скарыны, 1929 (5-е изд.; первое издание вышло в 1918-м).

141

Некоторые авторы высказывались и в пользу стандартизированной (послереформенной) беларусской орфографии. Например, один из самых известных современных беларусских поэтов Алесь Рязанов (Алесь Разанаў) писал, что спор об орфографии – это спор о форме, который только отвлекает авторов от литературы как таковой (Разанаў А. Паэзiя – уводзiны ў невымоўнае. Гутарка Анатолiя Iвашчанкi з Алесем Разанавым // Дзеяслоў. 2005. Вып. 6. С. 182–183.)

142

Переход «Нашей нивы» на «наркомовку» вызвал критику; о модифицированной орфографии этого издания скептически высказывались некоторые беларусские лингвисты. Например, Змицер Савка (Змiцер Саўка) утверждал, что дореформенная орфография – неотъемлемая составляющая идентичности «Нашей нивы», и если та меняет орфографию, то должна поменять и название. Филолог Винцук Вячорка истолковал такой шаг как политическую сделку, попытку принять официальные нормы языка ради беспрепятственного распространения. См.: Студзінская I. «Наша ніва» пераходзіць на наркамаўку // Радыё «Свабода», 4 декабря 2008 года; «Наша Нiва» школьным правапiсам: абмеркаваньне працягваецца // Асацыяцыя беларускiх журналiстаў, 9 декабря 2008 года. http://old.baj.by/be/node/2209 (дата обращения 18 ноября 2016); «Наша Ніва», што з’явілася ў продажы, адмовілася ад «тарашкевіцы» // Charter’97, 4 декабря 2008 года. https://charter97.org/be/news/2008/12/4/12744/ (дата обращения 2 сентября 2023). См. также дискуссию о применимости тарашкевицы в наши дни: Мова ўтвараецца ўжываннем. Гутарка Вiктара Корбута з Сягеем Запрудскiм // Дзеяслоў. 2005. Вып. 15. С. 220–229.

143

Редакция приняла решение о смене орфографии к концу 2009 года. См.: Соўсь Г. Б. Пятровіч: «Дзеясловіца» заканчваецца бясслаўна // Радыё «Свабода», 22 декабря 2009 года.

144

Сакалова М. Палiтычная сiтуацыя на беларускiх землях у 1815–1830 г. у кантэксце «новай палiтычнай гiсторыi» // Беларускi гiстарычны агляд. 2012. T. 19. Ч. 1–2. С. 126.

145

Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. C. 60.

146

Сакалова М. Палiтычная сiтуацыя на беларускіх землях… С. 128. Цензура в Российской империи была впервые законодательно закреплена в 1904 году. Подробнее о цензуре на беларусских территориях см.: Куль-Сялверстава С. Беларусь на мяжы стагоддзяў i культур. Фармаванне культуры новага часу на беларускiх землях (другая палова XVIII – 1820-я гады). Мінск: БДУ, 2000. С. 76–79.

147

Гiсторыя Беларусi канца XVIII – пачатку XX ст. у дакументах i матэрыялах / Рэд. А. Ф. Смалянчук. Вiльня: EHU Press, 2007. C. 10–11.