Полная версия

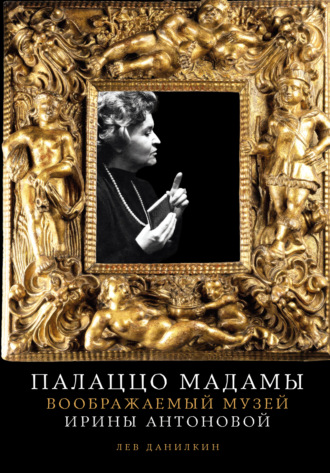

Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой

Никто не сомневался, что «Дрезден» в Пушкинском – навсегда, и поэтому для живописи сразу же, в 1945-м, расчистили весь второй этаж и стали развешивать картины. «Сикстинскую Мадонну» поместили между колоннами в апсиде, чтоб она была видна сразу от лестницы, и пока на все это богатство приходили смотреть обладатели разного рода привилегий по спецпропускам и приглашениям, – но предполагалось, скоро «Дрезден-на-Волхонке» откроется и для широкой публики. Летом 1946-го, однако, вышел приказ о сворачивании большой экспозиции; следовало отобрать лишь наилучшие вещи и развесить их всего в двух залах – и попасть в этот «музей-в-музее» было уже сложнее, и всего раз в неделю. Официальным хранителем сливок «Дрездена» – 225 картин – стал как раз муж ИА (поэтому «я Дрезденскую галерею рассматриваю как свою собственную»[76]; впоследствии Е. Ротенберг напишет, в соавторстве с И. Даниловой, книгу о галерее); он же, в качестве ученого секретаря, утверждал списки посетителей и водил персональные экскурсии: «Я перевидал огромное количество людей известных и менее известных, но важных, которым мне приходилось давать объяснения» – в диапазоне от маршала Жукова до режиссера Эйзенштейна[77]. Так продолжалось еще три года, но в 1949-м – в связи с развертыванием «Подарков Сталину» – захлопнулись ставни и на этом окне: вещи сняли со стен, разместили в запасниках, заштабелировали, законсервировали. Все это вызывало у сотрудников вопросы: раз это «честные трофеи» – почему их нужно прятать? Не преступление ли это – замуровать «Сикстинскую Мадонну»? И сколько продлится это заточение? Почему нас принуждают быть похожими на воров, ожидающих, пока скандал уляжется?

Ответы на свои вопросы они так и не получили, но через некоторое время после смерти Сталина дело вдруг сдвинулось с мертвой точки.

1955-й стал годом трагедии, ярости и ликования.

Вернуть сокровища Дрездена в недавно образовавшуюся ГДР, по политическим соображениям[78], было инициативой В. С. Семенова – бывшего коменданта Берлина, затем посла в ГДР, впоследствии хорошего знакомого и делового партнера ИА. Он высказал свои соображения на этот счет еще в 1953-м, но ход им дали только два года спустя, причем вдруг зажегшийся зеленый свет оказался слишком ярким: Семенов просил немецкое руководство оставить что-нибудь «в знак благодарности» – не то что даже «Сикстину», а хотя бы лиотаровскую «Шоколадницу», – но тщетно.

О том, что Полифем забирает у Ациса Галатею, в Пушкинском узнали из газет в марте 1955-го; затем потерявших дар речи сотрудников проинформировали, что перед репатриацией нужно будет организовать выставку.

Б. Р. Виппер принял решение: из 750 вещей покажут только 600 – остальные «либо второстепенные, либо повторяют одного и того же художника. Ту часть, которая в силу больших размеров сняты с подрамников и хранятся на специальных круглых валах, тоже не покажут»[79]. На выставку выделили 13 залов на первом и втором этажах – на практике в них удалось вместить только 515 картин. За несколько недель нужно было убрать постоянную экспозицию в запасники, развесить сотни вещей, подготовить каталог, буклеты, экскурсоводов.

8 сентября 1955 года ИА приказом замминистра культуры Кеменова включена в очень небольшой список (директор Третьяковки Лебедев, Виппер, Губер, Корин, И. А. Кузнецова, Чураков) членов комиссии по оформлению передачи картин Дрезденской галереи, она уже тогда была важной и влиятельной фигурой; наверняка опять сыграло свою роль знание немецкого языка.

Со 2 мая по 25 августа 1955 года Музей работал без выходных с 7:30 утра до 11 вечера. На «Дрезден» ломились десятками тысяч в день, всего его увидели миллион двести тысяч человек. В этот момент ИА впервые, видимо, столкнулась с феноменом массового интереса к своему Музею – и не к курьезным подаркам Сталину. Лето 1955 года позволило ей понять не только что такое выставка-блокбастер – но и как демонстрация высокого искусства из рода «досуговой активности» может превратиться в коллективном сознании в событие, с которым увязываются триумф и трагедия нации.

Вместе с Виппером и И. А. Кузнецовой ИА отвечала за верхние залы, где размещалась дрезденовская «Италия»: водила экскурсии, читала лекции, по три в день; намекая на то, что жизнь была в те времена не слишком богатая, она упоминает, что ей даже удалось за эти месяцы заработать на первый в семье холодильник.

А. Каменский – уже тогда выдающийся искусствовед – вспоминает, что «сопровождал экскурсоводческим лепетом эту экспозицию и ее сокровища»[80]. Вряд ли стоит преувеличивать и степень подготовленности на тот момент самой ИА – и едва ли публика ожидала от нее лекции о том, почему, собственно, Рембрандт с Саскией разыгрывают притчу о блудном сыне и что именно за письмо читает вермееровская девушка. Судя по написанному Губером, при участии Виппера, сценарию фильма[81] о Дрезденской, главным трюком просветителей – и экскурсоводов – было обнаруживать в обликах разного рода библейских и мифологических персонажей современных автору «простых людей»: «в обличье Андромеды Х изобразил простую крестьянку». Это «расколдовывание», «демистификация» – всюду находить реализм: ох ты, батюшки, и здесь! – был, конечно, не основным, как говорили злые языки, но широко распространенным приемом советского искусствоведения.

По письму А. Каменского[82] можно понять характер «ажиотажа вокруг экспозиции, билеты на которую распределяли через райисполкомы»: «Паломничество в Дрезден не ослабевает, в день музей посещает более 10 000 человек. На музейщиках уже лица нет, что будет к концу выставки, трудно себе представить. В залах – чистое метро, толпы, шум, духота несусветная, грязища, которую то и дело наносят. Но, конечно, все это искупается…

Разумеется, масса смешного. Многие люди впервые видят не только западную, но и вообще живопись, передать их восприятие невозможно. Обалдевшие смотрительницы несут ахинею»[83].

Л. Парфенов в своем парадном, к 100-летию Музея, фильме, формулируя идентичность Пушкинского, сделал упор на Щукине – Морозове и Пикассо, однако существует и альтернативная версия. Важнейший ключ к будущему музея – «Дрезден»: обладание, утрата и дальнейшая травма, которая определит характер и аппетиты ИА (а возможно, и того типа государства, которое отчасти обязано ей своей идеологией).

Она принимала «Дрезден», она была замужем за хранителем «Дрездена», она во многом построила на этой коллекции – здесь были несколько огромных картин Веронезе – свою научную карьеру (к ней, по сути, приехала тема будущей книги и, потенциально, диссертации), она участвовала в ученом совете, составлявшем план экспозиции 1955 года, она писала сопроводительные буклеты к выставке, она «передавала» вещи властям ГДР… Сам шок от присутствия при чуде и десятилетнее пребывание в зоне излучения вещей «мирового класса» превратили летом 1945-го вчерашнюю студентку в «Ирину Антонову»: будущую владычицу того Пушкинского, который вровень с первыми музейными институциями мира.

Ничего более грандиозного, чем «Дрезден», в Пушкинском не было; даже сейчас волосы на голове шевелятся: что такое был бы этот музей, если бы в нем прижились Мантенья, ван Эйк, Вермеер; особенно в комбинации с «основной» коллекцией. Все периоды «закрыты», полная история искусства; а как заиграли бы «свои» Пуссены и Рембрандты в компании с дрезденскими. А оранжевые танцовщицы Дега – с «пушкинскими» голубыми…

По существу, с таким активом, да еще под зонтиком такого искусствоведа, как Виппер, Пушкинский не слишком нуждался в какой-либо международной выставочной деятельности в принципе: можно было бы на десятилетия затвориться от окружающего мира и наслаждаться декамеронными пирами.

4 ноября все было кончено.

Все экспонаты[84] уже упаковали в ящики, и остался последний, № 100, для «Сикстинской Мадонны». Он оказался мал, поэтому пришлось его подпиливать; но даже и после этого картина не помещалась, и «все стояли и смотрели, и у многих текли слезы», и кто-то, запомнила Нора Элиасберг, сказал: «Она не хочет уезжать от нас».

Чем больше утекало времени с 4 ноября, чем отчетливее осознавались масштабы упущенных возможностей, чем яснее было, что этого фатального решения могло и не быть, тем сильнее терзали сотрудников демоны прошлого – и тем больше утрата «Дрездена» стала восприниматься как своего рода аналог Sacco di Roma – события, катастрофического не только для специалистов, но для всего общества в политическом смысле, вызвавшего духовный кризис и запустившего механизм посттравматического невроза. Внешне все осталось по-прежнему – отправили ящики и разошлись, но на самом деле в опустевших залах слышался плач, люди – ощутившие себя изгнанниками из клодлорреновского рая, иовами, у которых было все и которые, по какой-то божественной прихоти, оказались нищими и нагими, – царапали себе глаза, глядя на голые стены, – стены, которые и сейчас, кажется, кровоточат, оплакивая утрату сокровища; мир никогда уже не будет таким, как раньше.

Такого рода вопросы считается для официальных лиц не вполне приличным обсуждать в открытую, но those, скажем так, in the know сообщали автору, что было два момента, когда можно было легализовать – объявить своими и открыто выставить – дрезденские трофеи – «и никто бы не пикнул»: сразу же после войны, в 1945-м, и (если бы они остались в музее) в 1989-м, после официального согласия Горбачева на объединение Германии.

ИА, кажется, никогда не высказывалась открыто, что решение «вернуть» «Дрезден» было ошибкой и категорически ей не нравится. Она ограничивалась категоричными заявлениями о «спасении» галереи Красной армией, уклончивыми покачиваниями головой и мемуарами в лирическом ключе. Однако, во-первых, ИА десятилетиями требовала от немецких коллег выдавать Пушкинскому вещи на временные выставки, особенно на юбилеи Победы, а к концу жизни стала откровенно «сталкерить» Дрезденскую, всеми способами добиваясь коротких свиданий и не стесняясь напоминать о давнишней советской щедрости, благодаря которой формальные хозяева могут наслаждаться своими сокровищами – лишив такой возможности хозяев подлинных. Все это чем дальше, тем больше производило на директоров самой галереи – которые всегда поддерживали с ИА контакты, но, видимо, были наслышаны о ее неуместной Sehnsucht, – отталкивающее впечатление, и, кажется, они всё более предпочитали общаться с ней исключительно на формальных основаниях и с поджатыми губами. В Музее говорят, что в 2004 году ИА перешла все красные линии, чтобы раздобыть к грядущему 60-летию Победы «Сикстинскую Мадонну»: об этом, якобы с ее подачи, просил Шрёдера сам Путин во время визита в Германию[85], но Дрезден вежливо отказал и этим двоим, сославшись на мнение хранителей. В 2012-м, на столетие ГМИИ, галерея расщедрилась на «Менаду» Скопаса, а в 2015-м, к 70-летию «спасения», – на пуссеновское «Царство Флоры».

В то время как самой ИА, занимавшей пост директора, некорректно было рассуждать о «трагедии» вслух, – она закусила губы и пошла работать дальше, – ее муж Е. И. Ротенберг, не скованный такого рода условностями, мог выразить свою досаду – которую, можно предполагать, разделяла его семья – публично: «С моей точки зрения, отдавать не надо было ни в коем случае, потому что те разрушения и злодейства, которые творили немцы в нашей стране, не поддаются никакой компенсации. Передача галереи нам – планировалось, что это будет оставлено у нас, – была хотя бы частью моральной компенсации. Но вот отдали. Даже нескольких картин не оставили. Хотя бы как память, как дар… даже этого не сделали. Топорная работа…»[86] Компромиссная идея оставить «несколько картин» – так, чтобы ни одной стороне не было «окончательно» обидно, – похоже, особенно сильно терзала многих сотрудников: зачем немцам ДВА Вермеера и ДВА Гольбейна? зачем СТОЛЬКО Тицианов? зачем Веронезе в таких несуразных количествах? Рассказывают, будто ИА – тоже на протяжении всей жизни испытывавшая ощущение сенсорной депривации от утраты «Дрездена» – охотно принимала участие в этих фантазийных «сортировках».

Нет ни малейшего сомнения, что «отъем» «Дрездена» искалечил жизнь ИА; вопрос только в том, была ли вся ее дальнейшая (общественная) деятельность попыткой компенсировать обиду от утраты «Дрездена» – или только часть. Судя по отдельным ее высказываниям, в основе ее позиции относительно «возвращения перемещенных ценностей» в 1990-е лежит не только убежденность в «нашей» правоте, но и досада на мелочность «партнеров»: мы даже это вам отдали за здорово живешь, чего вам еще нужно… Факт тот, что история с «Дрезденом» (включавшая в себя, среди прочего, и эволюцию официального немецкого дискурса: от дежурного «спасибо-вы-нам-очень-помогли» до «они у нас его забрали, варвары») стала тем негативным прецедентом, из которого она извлекла политический урок: что бы ни случилось, ничего возвращать нельзя, отдашь палец – так мало того, что добро потом не вспомнят – еще и руку откусят; любые плохие последствия отказа от реституции на круг гораздо менее значительны, чем преимущества от владения.

Возможно, единственный светлый момент в этой трагической истории состоит в том, что ИА так и не стала политическим деятелем – потому что, доживи она до своего столетия, с учетом ее неослабевающего интереса к разного рода проектам воссоздания разрушенных музеев, наверняка поддалась бы соблазну воспользоваться иммунитетом, который предоставляют солидные юбилеи, – и выступила бы на очередной прямой линии с инициативой вернуть Дрезденскую галерею туда, где ей следует находиться «по справедливости»; тем более что ее собеседник как раз специализируется на такого рода светлых идеях, а политический контекст весны 2022 года как нельзя больше располагал к тому, чтобы предложение было рассмотрено и принято в первом чтении. Перефразируя mot М. Гаспарова об А. Жолковском, ежели Ирина Александровна захочет чего вернуть, то вернет всенепременно.

V

Доссо Досси

Пейзаж со сценами из жизни святых. 1530

Холст, масло. 60 × 87 см

ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

Одна из бесценных, но почему-то малоизвестных ренессансных вещей Пушкинского – «Пейзаж со святыми» (конец 1520-х – начало 1530-х) Доссо Досси: образец живописи феррарской школы. Сине-зеленое, всех оттенков, марево: в волшебном, джорджоневском «прозрачном тумане» проглядывают несколько отдельных деревьев и рощ, скала, водоем, некие постройки, водяная мельница, силуэт города вдали, крепость, вздымающаяся гора, небо. Там и сям, одновременно, разворачиваются несколько сцен с участием человеческих фигур – как будто некая повседневная жизнь, но соответствующая скорее «религиозным», чем пасторальным моделям: можно разглядеть, как св. Христофор на плечах несет Христа, св. Георгий бьется с драконом, святую Екатерину вот-вот начнут мучить на колесе, какая-то женщина переходит вброд не то ручей, не то озеро…

Все фигуры некрупные, даже мелкие – это именно пейзаж со святыми, а не святые на фоне пейзажа, и даже несмотря на то, что они явно заняты какими-то важными делами, «важность» нивелируется маревом; они тонут в ландшафте, – по правде сказать, на них и не сразу-то обратишь внимание.

Особое любопытство – праздное, спортивно-искусствоведческое, потому что никаким ключом к картине она не является, – вызывает фигура «неизвестной святой»: кто она? Может быть, св. Женевьева[87], а может быть, Маргарита Антиохийская[88], а может быть, и кто-нибудь еще.

⁂Официальная история – всегда histoire événementielle: хроника, которая пишется на основе пунктира из Больших Событий; если Пушкинский – то вот первая выставка Пикассо, вот «Джоконда», вот «Москва – Париж», вот «первые показали Бойса». Есть, однако ж, – даже если это биография директора Музея, чья карьера зависит от количества и качества крупных Событий, – еще и микроистория: повседневные взаимодействия людей в одном и том же общественном пространстве, причем не обязательно имеющих отношение к государству, вечности, идеологиям.

Странно, что никто до сих пор, кажется, не снял сериал, на манер «Моцарта в джунглях», про амбициозного и гиперответственного директора небольшого музея: как он добывает, у коллег, в церквях, у частных лиц, правдами и неправдами, объекты для выставки; как сочиняет заведомо бесперспективные – не имея права на провал! – предложения «для безвалютного обмена художественными произведениями»; как хватается за голову, узнав, что в картине – на которую несколько лет назад уже протекала крыша – пропороли дыру грузчики; как отчитывается перед смотрящим из органов, почему твои сотрудники[89] приводят в музей иностранцев; как разнимает двух вдов одного художника, затеявших драку из-за наследства – картин – непосредственно в кабинете директора; как ругается с министерством, послом и атташе, требующими выдать на выставку картину, которую выдавать по каким-то причинам не хочется или нельзя, а в случае невыдачи ему грозят тем, что музей никогда и ничего из этой страны больше не получит[90]; как сбегает посреди концерта с собственных «Декабрьских вечеров» после звонка министра, углядевшего в английской и голландской прессе, что на аукционе якобы выставлены несколько штук графики из спорной коллекции Кёнигса, – чтобы срочно вскрыть запасники и посмотреть папку с хранящимися там листами, не украли ли, все ли на месте[91]; как кричит на олухов, которые, зная, что вы договорились с типографией о печати каталога, сегодня последний дедлайн и, если не сдать тексты, выставка откроется без каталога, ничего не написали (или, хуже того, написали, а там крамола, из-за которой выставку сразу же закроют, а переделывать некогда); как спасает своих Ренуаров, Ван Гогов и Гогенов, которых повезли на выставку в швейцарском Мартиньи – и которые вдруг, в количестве 55 штук, страховой стоимостью более 1 млрд долларов, оказались арестованными, прямо в фургонах, по запросу имеющей претензии к РФ фирмы[92].

Неудивительно – когда у вас и склад художественных ценностей, и секретная кладовая для военных трофеев, и площадка для дипломатических ритуалов, и гнездо диссидентов, и детская студия, – что здесь все время, помимо запланированных событий, случается что-то не то. Сохранившиеся и доступные объяснительные записки в Минкульт, а также протоколы дирекции описывают целые букеты происшествий: «20 января 1960 г. в одном из экспозиционных залов ГМИИ им А. С. Пушкина при ремонте электроосвещения над стеклянным потолком упало стекло плафона, осколки которого повредили один из экспонатов и только по счастливой случайности не задели никого из посетителей (в это время в зале находились 4 детских экскурсионных группы)». «К сожалению, у нас было несколько грубейших нарушений хранительской дисциплины. Акимова – взяла музейный экспонат домой. Гагарина – отправила с багажом» (выступление ИА на дирекции, 11.01.1990). «Вчера 8 августа в 17 часов 3 минуты в зале греческой выставки "Акрополь 1975–1983. Изучение, исследование, восстановительные работы" самопроизвольно рухнула подставка под мраморной скульптурой "Нижняя часть шестой кариатиды Эрехтейона" (инв. № 7163), в результате чего памятник упал на мраморный пол и несколько фрагментов подлинного мрамора и часть догипсовки откололись». «7 октября 1985 года в 14:00, проходя по колоннаде, где размещена экспозиция картин выставки объединения "Млода польска", посетитель выставки Газаров Л. С., споткнувшись о подиум, упал и при падении зацепил сложенным закрытым зонтом и прорвал картину В. Хофмана "Концепт"».

Весьма значительная часть рутинной деятельности директора – ведение корреспонденции. Вы месяцами переписываетесь с организациями-смежниками – о заказе к Олимпиаде ковровой дорожки для Розовой лестницы и форменных костюмов для сотрудников (в отделе рукописей есть целая папка документации на этот счет); с компетентными органами – о проникновении в здание музея постороннего человека в ночное время и об усилении охраны; с девочками-семиклассницами, ставшими жертвами синдрома Стендаля при посещении выставки – и присылающими директору деньги с просьбой купить на них букет цветов, чтобы положить перед картиной Мантеньи («Дорогая Наташа, меня очень тронуло Ваше письмо. Как хорошо, что Вы так точно и верно понимаете искусство. И не только искусство, но и задачи более общего порядка, которые ставит Музей, организуя выставки. Посылаю Вам каталог и желаю доброго здоровья и счастья Вам и Вашим близким. Цветы, как Вы просили, мы положили на ящик с картиной Мантеньи. С уважением, Ирина Антонова»); с собственным отделом кадров – самолично утверждая стажировки сотрудников, корректируя премии и сочиняя характеристики для личного дела; с «Аэрофлотом» – который относится к перевозке произведений искусства небрежно, постоянно повреждает музейные грузы и при этом отказывается пускать сопровождающих на летное поле; с изобретателями и рационализаторами – которые придумали новейшее устройство для очистки подошв обуви и разумно пришли к выводу, что ГМИИ – идеальное место для его внедрения; с сумасшедшими, склочниками и просто обладателями большого количества лишнего времени. Особая статья – ответы на жалобы и сочинение их; посторонним трудно представить, до какой степени музей – бездонный кладезь материала для доносов. Вот ИА отвечает своему начальству в Минкульте на полученные Музеем восемь писем и открыток от гражданина США Филипа П. Томпсона, который «был весьма удивлен, что в музее экспонируются полотна только одного американского художника Рокуэлла Кента…» (вердикт ИА: «Тон писем дает основание считать, что их автор психически неуравновешенный человек»). Вот отвечает на пятистраничное письмо въедливого посетителя о том, почему это по этикеткам ничего нельзя понять, а детям на их вопросы, с какой стати «тут все голые», никто не может ничего сказать; вот объясняет, что висящие в залах Музея картины Буше – не порнография, а напротив… Вот сама ИА жалуется (1980-е) замминкульта П. И. Шабанову на Московский горкомбинат гардеробного обслуживания – странным образом музейные гардеробщики работали в другой организации и плевать хотели на специфику учреждения: «…подрывают авторитет Музея. Являются на работу в нетрезвом виде, сквернословят, некорректно относятся к посетителям, в числе которых немало зарубежных гостей». Что же делать? «Нужно 28 гардеробщиков штатных – своих». И тут же – экономическая подоплека дела: «Средняя норма крючков на 1 гардеробщика – 110 шт. Количество номеров в гардеробе Музея – 1500. Зарплата в месяц – 70 р.»[93].

Любой большой музей был бы прекрасным материалом для голландских жанровых картин, вроде стеновских или тенирсовских, иллюстрирующих, что бывает, когда «хозяйка дома уснула и все пошло кувырком»; Пушкинский – если не «в особенности», то уж точно «не исключение». Несмотря на то что, в представлении обывателя, Музей – бесперебойно функционирующая машина, все винтики которой должны соблюдать регламент, на деле, во-первых, «люди искусства» игнорируют правила по рассеянности или общей неорганизованности, а технические работники – потому что государство им недоплачивает, во-вторых, как те, так и другие часто заняты не тем, чем должны бы, – и, случается, вместо того, чтобы заполнять карточки для каталогов, флиртуют, отмечают праздники и бегают по магазинам, в-третьих – наступают моменты, когда вместо безупречного порядка воцаряется хаос.

Эталонным в этом отношении оказался день 9 марта 1965 года – когда выяснилось, что из ГМИИ украдена бесценная (ориентировочная стоимость в официальных документах – 110 000–120 000 рублей) картина Франца Хальса «Евангелист Лука»[94]. Позже в документах возникнет неприятная формулировка – «халатное отношение работников», которые во время планового обхода осматривали зал номер 7, но, что вместо картины висит одна рама с вырезанным холстом, – прозевали, и обнаружилось это лишь на следующий день. Штука в том, что в Музее был санитарный день и сотрудницы по инерции отмечали 8 Марта.

По сообщению И. Голомштока, замять скандал не удалось: «…не звонили во все колокола – но все равно утекло, и по Би-би-си сообщили»[95].

ИА припоминала историю с Хальсом нечасто и неохотно – возможно, еще и потому, что самой ее в момент кражи не было в Москве, и, судя по тому, что спустя 19 дней после происшествия кабинет директора по-прежнему пустовал, она находилась где-то достаточно далеко; если свериться с известным календарем ее поездок – в Японии, где показывали «Шедевры современной живописи из СССР», ГМИИ то есть и Эрмитажа.

Впрочем, в архиве ГМИИ хранится документ, где зам по административно-хозяйственной части предлагает отозвать ее из «отпуска» (там же, кстати, есть сообщение, что в течение года в Пушкинском произошло три кражи: похищена бронзовая статуэтка, украдены три монеты (о чем не сообщалось милиции) – и вот теперь вырезана картина). Все это не могло не заинтересовать компетентные органы. Расследование длилось много месяцев – и едва ли благоприятствовало продолжению директорской деятельности ИА: недоброжелателям не надо было прилагать особых усилий, чтобы представить происшествие как прокол руководителя. Особенно болезненным для ИА и ее коллег стало то, что преступление совершил кто-то из своих: посторонних в Музее не было – так что на допросы таскали в основном сотрудников.