Полная версия

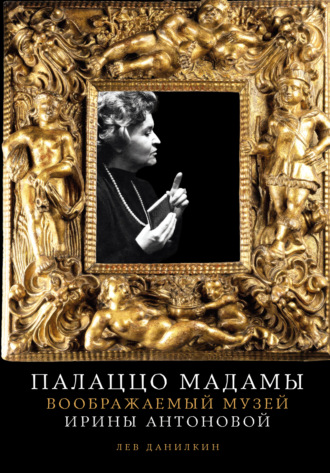

Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой

«Некоторые идеи Мальро, несомненно, очень близки Ирине Александровне, в этом смысле она не просто была с ним знакома, но в какой-то степени даже воспринимает себя преемницей ряда его идей, в том числе понимания им искусства как "антисудьбы". ‹…› Ирина Антонова часто цитирует слова Мальро, что "искусство существует благодаря тому, что помогает людям избежать их удела"»[129]. Укрепило ли знакомство духовную близость – или обнаружило ее, мы не знаем, но, так или иначе, через несколько десятилетий после смерти своего автора, казалось бы, увядшая идея «воображаемого музея» вновь дала зеленые ростки – и ИА стала именовать этим квазиискусствоведческим термином целый жанр или даже тип излюбленных Пушкинским выставок – «диалогов в пространстве культуры».

Осенью 2016-го, к «Декабрьским вечерам», открылась выставка «Голоса воображаемого музея Андре Мальро», где предполагалось реконструировать воображение самого Мальро и воспроизвести именно музей в его представлении – с «Джокондой», пьероделлафранческовским «Бичеванием Христа», «Женщиной, взвешивающей золото» де Хоха – и «Женщиной, держащей весы» Вермеера и т. д.: грандиозный план. Крупные, однако ж, музеи – владельцы вышеуказанных шедевров, получившие список запросов от ИА, по большей части проигнорировали их: то ли потому, что не испытывали особого пиетета к Мальро, то ли потому, что ИА действовала уже не в качестве директора, то ли потому, что 2014 год подотбил у европейцев охоту делиться с российскими коллегами вещами из первого ряда. Искусствовед М. Свидерская упоминает о попытках найти уже хоть какого-нибудь Пьеро делла Франческа, который стоял для Мальро чуть ли не на первом месте; выдача урбинского «Бичевания» была такой же заведомой химерой, как идея заполучить «Джоконду»[130], однако даже и «длительные переговоры» с Музеями Берлина о предоставлении пьероделлафранческовского «Св. Иеронима» тоже закончились ничем; та же история вышла и с луврским «Астрономом» Вермеера. И даже при том, что Прадо все же дал «Колосса» Гойи, а Орсе – лотрековскую «Клоунессу Ша-Ю-Као», выставка, которую готовили три года, выглядела не столько воссозданием пантеона Мальро, сколько иллюстрацией истории одной идеи на подручном материале[131].

Любопытнее, что, затеяв эти «диалоги», ИА сама не уклонилась от кураторского выбора, как в 2002-м («Диалоги в пространстве культуры», где ИА осталась автором проекта и «куратором кураторов»), – и «срифмовала», во-первых, гмиишного Рембрандта, «Артаксеркса и Ко» с веласкесовской «Сценой в таверне» (там трое, и тут тоже), а во-вторых, «свой» же рембрандтовский «Портрет старушки» – с тициановским «Портретом Папы Павла III» из Эрмитажа.

«Воображаемый музей» 2016 года оказался последним в карьере ИА – однако у ее многолетнего увлечения «рифмами», «ассоциациями» и остранениями была долгая история, начавшаяся, возможно, в 1946-м, когда молодой Е. И. Ротенберг, муж ИА, вместе с С. Эйзенштейном переворачивали вверх ногами картины из Дрезденской галереи; а возможно, в 1972-м (что характерно, после смерти Б. Р. Виппера, который, есть подозрение, отнесся бы к идее, будто высшая степень компетентности искусствоведа – способность улавливать некие «отзвуки», с некоторым недоумением), с выставки «Портрет в европейской живописи XV – начала ХХ в». Тогда на Волхонку не просто свезли полтораста портретов со всего европейского соцлагеря (в том числе давинчевскую «Даму с горностаем» из Кракова и «Портрет мальчика» Пинтуриккио из Дрездена), но показали их в «драматическом столкновении» с отечественными картинами из Третьяковки и Русского. Нехитрая вроде бы идея – повесить серовскую «Девочку с персиками» рядом с ренуаровской «Жанной Самари», «Антуана Пруста» Эдуарда Мане – с репинским Победоносцевым, пикассовского Сабартеса – с серовским Горьким, «Портрет Волара» – с «Дамой в лиловом» Врубеля, а Анри Руссо – с Пиросмани, то есть показать (в широком смысле) русское искусство не как уникальную эндемику, затворившуюся в скитах Третьяковки и Русского, а как часть единого европейского художественного контекста, – выглядела едва ли не революционной; очевидно, именно к этой концептуальной «матери всех выставок-диалогов» восходят все дальнейшие фирменные антоновские спектакли такого рода. Подсмотрела ли ИА (или ее зам по науке И. Е. Данилова, которая как минимум «тоже» была куратором выставки) что-то подобное за границей – или изобрела жанр сама, мы не знаем.

Негласно считалось, что при прямом сопоставлении русское искусство проигрывает, и «западные» вещи воспринимались как символы культурного превосходства. ИА же заявляла, будто была «одержима мыслью, что наше искусство недостаточно ценится за рубежом», поэтому «решила его продвигать» (в переводе на сегодняшний язык, ИА и И. Данилова – на самом деле, не первые в Пушкинском; до них Алпатов и Пунин, – превратив академический музей в «креативную лабораторию», экспериментировали с конструированием национальной идентичности, использовав искусство в качестве инструмента) и показала так, что выяснилось – не то что не проигрывает, но, наоборот, может утверждать культурную гегемонию.

«Это была своего рода очная ставка двух мощных портретных традиций, – вспоминает художник Борис Орлов, – ‹…› она, наверное, впервые так ясно поставила русское искусство в один ряд с европейским»[132]. Выставка запомнилась не «обилием шедевров», которое к началу 1970-х стало для Пушкинского нормой, а как раз реализацией этой эффектной идеи[133].

Впоследствии предвкушение участия в разного рода «затеях» с неожиданными «сближениями» превратится в один из важных ингредиентов «магии Пушкинского».

Искусствовед А. Каменский – в итоговой статье «Уроки одной экспозиции»[134] – называет выставку одним из центральных событий московского художественного сезона 1972–1973 годов; другие присяжные критики, после продолжительной дискуссии, просто ли это «игра» или «провокация», потерев виски и побарабанив по столу пальцами, сошлись на том, что такого рода затеи в любом случае «дают пищу для размышлений».

Пища эта пользовалась бешеным успехом – посмотреть на «Портрет» явились более 300 000 посетителей, – и ее в разных вариациях методично включали в «меню» на протяжении всей последующей истории Музея: отобранные с помощью передовых научных методов вещи «перекликались» и «кивали друг на друга», в пространстве и времени, формами, сюжетами и символикой, образуя «дуэты», «диалоги», «параллели» и даже «дуэли» (оказавшиеся «в паре» объекты могут не только обнажать неожиданные сходства художественных манер, но и подчеркивать не очевидные для обывателя – один портрет, другой тоже портрет – различия; представьте, к примеру, что рядом экспонируются два разных портрета Саввы Мамонтова, Врубеля и Цорна: на одном – «сгусток творческой воли, могучий и демонический вершитель судеб», на другом – «преуспевающий делец»; и вот уж просто-соседство оборачивается драматическим конфликтом: там «гениальное откровение» – а тут «поверхностный салонный шик»).

Историк Пушкинского А. М. Беляева квалифицирует[135] такого рода выставки как «компаративно-аналитические» – и относит к ним «Античность в европейской живописи» (1982), «Натюрморт в европейской живописи XVI – начала ХХ в.» (1984), «Лики истории в европейском искусстве XIX века» (2009), «Се человек» (1999), «Зримую музыку» (2000), «Вавилонскую башню» (2004 – про «идею башни»), «Маски. От мифа к карнавалу» (2006). Добавим сюда «Москву – Париж» и «Москву – Берлин», где, по сути, запараллеливались вещи одной эпохи, «Музеи мира – партнеры ГМИИ» (1998), где «соположили» Брюллова с Курбе и Гойю с Аргуновым, «Россию – Италию» (2005), где тропининского «Пушкина» «срифмовали» с «Портретом Уго Фосколо» Фабра, а «Неаполь в лунную ночь» Сильвестра Щедрина – с «Ночным праздником в Венеции» Ипполито Каффи[136]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Крайне сомнительный термин, однако ж на входе в это здание испытываешь трепет – сродни предвкушению встречи с чем-то торжественным и чудесным в своем совершенстве: как на пороге Уффици или Дома сецессиона или байройтского Фестшпильхауса; и хотя в Итальянском дворике не увидишь ни «Рождение Венеры», ни Бетховенский фриз, ни «Зигфрида», здесь, как в «доме с привидениями», ощущается присутствие чего-то большего, чем известная сумма находящихся внутри предметов; возможно, это связано с не зарегистрированным в описях, но все же пребывающим здесь исключительным художественным объектом. – Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.

2

В ГМИИ – выставка троянских сокровищ, конец рабочего дня, в приемную директора заходит иностранец, ему навстречу женщина с прической английской королевы, которая натягивает перчатки и возится с ключами, чтобы закрыть дверь перед его носом. Посетитель спрашивает, не согласится ли она его принять. Та, игнорируя его: «Нет». «Извините, дело в том, что я – Шлиман…» – говорит родственник Шлимана. Та, даже не оборачиваясь: «А я – Антонова!»

3

Которые едва ли смогли бы оказаться в компании друг друга в связи с каким-либо еще поводом; но в конце концов хороший музей – это, помимо триумфа исторической или тематической категоризации, всегда приключение.

4

https://www.artnews.com/artnews/news/top-ten-artnews-stories-tracking-the-trophy-brigade-186/.

5

Г. Козлов. Личное интервью.

6

Г. Козлов. Личное интервью.

7

Г. Козлов. Личное интервью.

8

Г. Козлов. Личное интервью.

9

Akinsha K., Kozlov G. Beautiful Loot: The Soviet Plunder of Europe's Art Treasures. – New York, 1995. P. 235.

10

Ibid. P. 234–235.

11

Г. Козлов. Личное интервью.

12

Г. Козлов. Личное интервью.

13

Akinsha K., Kozlov G. Op. cit. P. 235.

14

Г. Козлов. Личное интервью.

15

Akinsha K., Kozlov G. Op. cit. P. 235.

16

Козлов, однако, был не из тех, кого легко можно пронять исключительно апелляциями к жертвам, чьей кровью было заплачено за трофейные произведения искусства и которых Козлов «предал». Монополия ИА на разрешение этических вопросов такого рода не выглядела для него очевидной. «На что я ей сказал одно. Я родом из города Сталинграда, у меня в метрике стоит "Сталинград", моя семья находилась в городе, когда шла битва. У моей бабушки было много детей, и она с ними находилась в городе между немцами и русскими, а над ними летали "чемоданы" снарядов. Моему отцу едва исполнилось 17 лет, в каких только передрягах он не побывал. Когда бои закончились, бабушка ему сказала: "Иди в армию, мы все помрем здесь, и ты тоже помрешь с голоду", – и мой отец пошел добровольцем, когда ему еще не было 18. Поэтому меня не надо агитировать, я понимаю, что такое война, чту жертвы и ненавижу нацизм. Но война закончилась полвека назад! Необходимо открыть миру спрятанные шедевры и договориться об их судьбе. Та позиция, которую мы отстаивали, была очень простая: трофеи – это последний кирпич в стене холодной войны. Я говорил это с 1991 года. И я боялся тогда и говорил, что будет ужасно, если он окажется первым кирпичом в стене новой холодной войны» (Г. Козлов. Г. Личное интервью.).

17

Ibid. P. 235.

18

Akinsha K., Kozlov G. Op. cit. P. 235.

19

Ibid. P. 23 6.

20

Г. Козлов. Личное интервью.

21

Koldehoff S. Meine Wahrheit ist gut, Ihre Wahrheit ist schlecht: Der Kunsthistoriker Grigori Koslow zur Beutekunst-Debatte // Die Tageszeitung. 26.09.1 995.

22

Г. Козлов. Личное интервью.

23

Akinsha K., Kozlov G. Op. cit. P. 236.

24

Л. Акимова. Письменное интервью.

25

Г. Козлов. Личное интервью; Akinsha K., Kozlov G. Op. cit. P. 236.

26

Г. Козлов. Личное интервью.

27

Г. Козлов. Личное интервью.

28

К. Акинша. Личное интервью.

29

К. Акинша. Личное интервью.

30

К. Акинша. Личное интервью.

31

И она его спокойно подписала? Нет. Он был хранителем в отделе личных коллекций – «я хранил <коллекцию> Зильберштейна почти всего, тысячи экспонатов, и это были серьезные все вещи». Одна из авторитетных музейных сотрудниц еще весной подсказала ему, что, даже если он и не собирается уходить, на всякий случай следует подготовиться: «Чтоб комар носу не подточил». И на протяжении года он готовился, очень тщательно. И в самом деле, получив заявление, ИА не ограничилась стандартным актом приема-передачи, а назначила проверку во главе с бывшим главным хранителем ГМИИ Е. Георгиевской. По словам Г. Козлова, та была «кристально-чистым, честным человеком и жестким профессионалом, ненавидевшим разгильдяйство» – и ничего она не нашла. «Был подписан акт, что я чист. И я ушел из Пушкинского музея – и никогда потом Антонова не говорила, что я некомпетентен, у меня было все в порядке как у искусствоведа». (Г. Козлов. Личное интервью.)

32

Г. Козлов. Личное интервью.

33

Чегодаев А. Моя жизнь и люди, которых я знал: Воспоминания. – М.: Захаров, 2006.

34

Там же.

35

Посвященная первой половине ХХ века, но с ощутимым акцентом на 1920-е, «золотой век»: Баухаус, ВХУТЕМАС, Neue Sachlichkeit, Веймар и НЭП, политические эксперименты, которые затем раздавят Гитлер и Сталин соответственно.

36

Один из сотрудников ИА, специалист по искусству Германии Михаил Либман, в 1974 году написал про него целую книгу (Либман М. Я. Ганс Грундиг. – М.: Искусство, 1974.); в 1982-м на русском языке вышел альбом его рисунков. В Пушкинском, кстати, есть в коллекции его «Знамение будущего» (еще из ГМНЗИ, и это нечто вроде эскиза к будущему триптиху: «Трагический образ гибнущей цивилизации с ее пустынностью и фантастическими образами обезумевших животных рождают картину современного Апокалипсиса») и прекрасный пейзаж – «Осень» 1933 г. (https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3968/index.php?lang=ru.)

37

В отъездах семей из дома на Покровке, 14, за границу не было, похоже, ничего необычного: до середины 1930 года длительные командировки советского чиновничества на Запад были очень распространены. Так, примерно тогда же будущая подруга и соседка ИА Наталья Саакянц с родителями уехала в Германию (где они и познакомились), а потом в Америку (где, удивительное дело, живя в пансионе, на обязательных полевых работах познакомилась с певцом Полем Робсоном, подружилась с ним – и многажды участвовала в совместных распевках).

38

Александр Рапопорт (Рапопорт А. Советское торгпредство в Берлине: Из воспоминаний беспартийного спеца. – Нью-Йорк, 1981.) пишет, что зарплаты высшего менеджмента были очень высоки не то что по советским, а по немецким меркам: тысячи марок. Согласно подсчетам Т. Солоневич, в Берлине совслужам платили «в среднем в 20–25 раз больше, чем проживающим внутри СССР» (Солоневич Т. Три года в берлинском торгпредстве. – София: Голос России, 1938.).

39

Впрочем, судя по другим воспоминаниям, тогдашняя Москва в смысле внешнего вида сильно проигрывала Берлину: «Огромный, четырехмиллионный город, с прекрасными чистыми улицами, площадями и парками, великолепными витринами и разноцветной, феерической ночной рекламой – был так не похож на грязную, обшарпанную, серую советскую Москву, что в первые дни мы ходили как обалделые. Было странно, что можно все купить без очереди, а масса красивых предметов… заставляли нас останавливаться и простаивать подолгу перед витринами» (Там же.

40

Schlögel K. Das Russische Berlin. – Berlin: Suhrkamp, 2019.

41

Обильнейший – гораздо богаче собственно мемуаров ИА – источник, позволяющий составить представление об институциях, в рамках которых существовала в Берлине семья Антоновых, – воспоминания Тамары Солоневич, работавшей с 1928 по 1931 год в берлинском торгпредстве СССР (Солоневич Т. Указ. соч.). Именно оттуда можно узнать и про то, что СССР развернул в Берлине огромную шпионскую инфраструктуру, нацеленную не только на Германию, но и на всю Западную Европу, и что у этой шпионской – коминтерновской – инфраструктуры было два центра – советское посольство и советское торгпредство в Берлине, и об эпидемии невозвращенчества, начавшейся как раз в 1929 году, и про то, как были устроены связи СССР с Коммунистической партией Германии. Жена русского националиста, публициста Ивана Солоневича, женщина с крайне нелегкой судьбой (1894–1938), Тамара Солоневич успела оставить очень живые, пропитанные отвращением к большевизму (и антисемитизмом; Германия после 1933-го ей нравится еще больше) мемуары, из которых можно уяснить многие нюансы, касающиеся жизни семьи Антоновых в Берлине. Там даже фигурирует, среди прочих служащих посольства, некий (вызывающий у мемуаристки омерзение) экономист Антонов – с сожительницей, «какой-то полупольской, полунемецкой еврейкой, которая вела, по-видимому, очень важную работу в германской компартии», – но, похоже, это все же однофамилец, потому что ведет он себя скорее как прикомандированный чекист, чем как крупный администратор. В любом случае Александр Антонов наверняка был одним из тех, от кого ее тошнило, – старый большевик с женой-еврейкой; неприемлемая для антисемитов и антисоветчиков Солоневичей комбинация.

42

Можно реконструировать следующее. Понятно, что в Берлин ИА попала семилетним ребенком с отцом и матерью. Отец много работал и часто находился в разъездах. Мать, по словам ИА, работала машинисткой в посольстве; ей на тот момент было около 30 лет. Не сразу – когда ИА исполнилось девять – к ним приехала ее сводная сестра Галина, и у них, судя по некоторым рассказам ИА, сложились не самые лучшие отношения, хотя старшая по-сестрински присматривала за младшей. Впрочем, мы знаем, что в случае с ИА всегда важно выслушивать и другую сторону. О характере отношений внутри семьи можно судить по написанной девятилетней ИА открытке со штемпелем 14–7–31: «Здравствуйте, дорогая галена мама галечке хорошо первые дни она плакала но потом не стала она говорит что ее очен хорошо она веселая и радосная об вас не вспоминает крепко целую вас ира Антонова» (орфография сохранена).

Что касается отца ИА, то он обращается к тому же адресату «Милая мама дорогой дочурки!» и извиняется за задержки переводов – не по его вине. «Поздняя» ИА описывает эти обстоятельства с нескрываемой горечью: «Я ведь по-разному могу вспоминать: на фотографии я жизнерадостная девочка, сижу рядом с мамой, а вместе с тем, когда я сейчас смотрю, я думаю: боже мой, мамочка, ну какая же ты была несчастная в это время! На многих фотографиях в Германии я вместе с моей сводной сестрой Галей. Папа попросил маму взять ее с собой. В Москве было голодно тогда, а она же была его дочкой от другой женщины, и мама взяла» (Антонова И. Об искусстве и жизни. Разговоры между делом. – М.: АСТ, 2023.).

43

Сохраненные сыном Г. А. Антоновой, а затем отсканированные и (в высшей степени любезно) предоставленные автору историком ГМИИ А. М. Беляевой.

44

Даллин Д. Советский шпионаж в Европе и США. 1920–1950 годы. – М.: Алгоритм, 2017.

45

Солоневич Т. Указ. соч.

46

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы. – М.: АСТ, 2021.

47

Ванденко А. Хранитель вечности // Итоги. 2012. № 12 (823).

48

Архив еврейской истории: Т. 9 / Гл. ред. О. В. Будницкий. – М.: РОССПЭН, 2017.

49

Аллилуева К. Племянница Сталина. – М.: Вагриус, 2006.

50

Впрочем, Т. Солоневич объясняет, что «в конце 1929 года из центра пришло распоряжение, чтобы дети советских служащих за границей обучались исключительно в новообразующейся советской школе» – а по достижении 14 лет обязательно направлялись родителями обратно в Москву. Для Russische Schule купили землю в Ной-Темпельхофе и выписали туда учителей из Москвы: «…полуграмотных, некультурных, неряшливых, боящихся слово сказать нагрубившему или хулиганствующему ученику» (Солоневич Т. Указ. соч.).

51

Архив еврейской истории: Т. 9.

52

Не исключено, эти две работы Владимира Эйферта были взаимосвязаны: как раз через берлинское торгпредство шли распродажи искусства – экспортная контора «Антиквариат» добывала валюту в обмен на национализированные картины, и ГМНЗИ, выполняя указание начальства, пытался в 1932 году продать своих «французов» из собрания Щукина и Морозова. Этого не произошло по нескольким причинам – многие потенциальные покупатели опасались исков от наследников, живших за границей; и еще вещи из ГМНЗИ чудесным образом уцелели благодаря кризису 1929 года – когда цены на все пошли резко вниз, а еще потому, что одновременно продавались вещи из Эрмитажа, казавшиеся более привлекательными, и они как бы заслонили собой слишком «новую» щукинско-морозовскую коллекцию – которую, однако, чуть не продали через Берлин, в непосредственной близости от ИА (https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/op30_dumping_oils_art_sales_williams_1977.pdf.).

53

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы.

54

Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной // Знамя. 2012. № 11.

55

Проявлявшуюся впоследствии, среди прочего, еще и в том, что ИА была болельщицей (футбол, хоккей, художественная гимнастика), с 1947 года выписывала «Советский спорт», посещала олимпийские состязания (последний раз в Турине, 2006).

56

Ирина Антонова: Меня на земле держит только сын // Известия. 2020. 3 декабря.

57

Ванденко А. Указ. соч.

58

Там же.

59

Аллилуева К. Указ. соч.

60

Там же.

61

З. Трегулова рассказывает о том, как ИА открывала «Берлин – Москву» в Германии (по неприятному совпадению в разгар скандала с трофеями): «Она произносит на 40 минут блистательную речь на немецком. Языком она владела безукоризненно. Были проблемы с английским, потому старались переговоры вести на французском или немецком. И в конце она произносит фантастическое mot – что в процессе работы над этой выставкой у нас были такие тесные дружеские отношения, что из этой любви родилось чудесное дитя любви – обыграв фамилию [дизайнера выставочного пространства Даниэля] Либескинда: "Aus diese Liebe hat eine wunderschöne Liebeskind geboren". Зал просто устроил ей овацию» (З. Трегулова. Личное интервью.).

62

Ванденко А. Указ. соч.

63

Каблуки в Германии носили в ту пору и дети – считалось, что это полезно против плоскостопия. В Москве это было не принято; Кира Аллилуева рассказывает, что по возвращении в Москву дети над ней смеялись, и она потребовала у родителей, чтоб каблуки отрезали (Аллилуева К. Указ. соч.).

64

Арбатов Г. Человек системы. – М.: Вагриус, 2002.

65

Там же.

66

Там же.

67

В 1991 году ИА «абсолютно искренне» говорила своим сотрудникам, что «на демонстрации ходят люди, которым нечего делать».