Полная версия

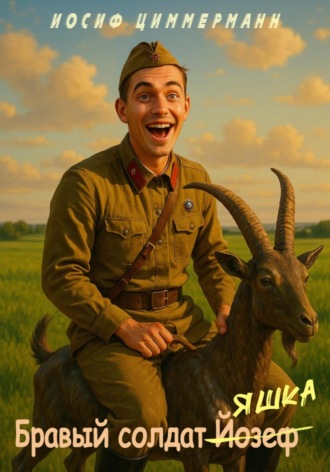

Бравый солдат Йозеф

Иосиф начал выпускать еженедельные боевые листки и стенгазету «Зенит». В них он старался соединить сухие строки воинского устава и постановлений ЦК КПСС с зарисовками из быта молодых солдат. Однажды старшина сам предложил тему – «Не вылезают из нарядов» – и даже нарисовал картинку: двое солдат, утопающих в куче картофельной кожуры. Смущенный Иосиф подписал ее: «Рядовые Цимерман и Аникеев». Анисимов рассмеялся и похлопал его по плечу:

– За самокритику и общественную деятельность снимаю с тебя все наказания.

Он тут же стер первую фамилию и вместо нее написал «Шредер»:

– Ему в госпитале все равно уже до фени…

Поздно вечером, в темноте засыпающей казармы послышался тихий голос Игоря:

– Йозеф, а ты, вижу, враз скурвился. В начальство полез. Друзей высмеиваешь.

– Отставить разговорчики! – раздалась из ниоткуда команда старшины…

В день принятия присяги ровные ряды шеренг и «коробки» выстроенных молодых солдат с начищенными до блеска медными бляхами и сапогами красовались на фоне уже наизусть выученных плакатов:

– Каждому расчету – классность!

– Главное оружие советского воина – бдительность!

– Ни одного отстающего рядом!

Текст присяги повторяли хором.

– Рядовой Цимерман, – в этот раз первым и явно не по алфавиту прозвучала его фамилия. – Товарищ кандидат в члены КПСС! Выйти из строя!

Четким шагом, прижимая к правому бедру карабин, как и положено, он сделал шаг вперед…

– Клянусь! – отчетливо произнес Иосиф и расписался в журнале.

Конечно, на торжественную церемонию принятия присяги к многим приехали родители и родственники. Дорога с пересадками из Таджикистана в Воронеж – долгая и утомительная – не стала преградой и для отца Эрвина. Вот только полюбоваться своим сыном в армейской форме ему не посчастливилось. Кажется, и в госпиталь на свидание с ним отца не пустили.

– Цимерман! – раздался голос дневального. – На выход! Тебя ждут на КПП.

Это была большая неожиданность. Иосиф вообще не рассчитывал, что кто-то захочет его навестить.

«Неужели брат Антон? – размышлял он, спеша к воротам воинской части. – Почему же его не пропустили внутрь вместе с родителями других новобранцев? Он же, как-никак, еще и прапорщик…»

Где-то в глубине души жила тихая надежда: вдруг это Людмила Владимировна, воспитательница из Тулы? Или тетя Мотя, вахтерша из заводского общежития…

Но нет – его поджидал незнакомый мужчина средних лет со светлыми волосами и голубыми глазами за стеклами очков.

– Густав Вальтерович?! – вырвалось у Иосифа, который сразу узнал отца друга: видел его на фотографии, которую Эрнст берег как зеницу ока. – А ваш сын в госпитале.

– Да, я знаю, – грустным голосом отозвался тот. – У него обострение миопии.

– Чего?

– Резкое ухудшение зрения. Обычно из-за хронического недосыпания и стресса.

– Чего чего, а этого вашему сыну сполна досталось, – тяжело вздохнул Иосиф. – Он же с нарядов не вылезал. Ночами напролет в подвале картошку чистил.

– Да! Присягу принял, лежа на больничной койке. Сейчас врачи решают, пригоден ли он вообще к службе или можно будет перевести его на нестроевую должность.

– А вы где остановились?

– Да нигде. У меня сегодня ночью обратный билет. Через пару часов двину на вокзал. Эрнст так много о тебе рассказывал, что я решил лично познакомиться. – Вот, – Густав вытащил из портфеля небольшой термос. – Обмоем вашу присягу.

Иосиф невольно посмотрел по сторонам.

– Нам это запрещено…

– Так это же чай. Зеленый. Наш, настоящий таджикский, – сказал мужчина, поставив термос на подоконник и доставая из портфеля две расписные пиалы. – Моя мама, Мехри, сама сушила листья.

Имя прозвучало тепло, по-семейному. У Иосифа на лице расплылась улыбка умиления: Мехри – та самая Мехринисо, бабушка Эрнста Шредера. Однополчанин, немец из Таджикистана, мог часами рассказывать о ней – взахлеб, вдохновенно, с тем особым восточным размахом, словно за его спиной шумела Самаркандская ночь. Истории звучали как главы из «Тысячи и одной ночи», где Мехри была то мудрой волшебницей, то целительницей, знавшей тайны трав и звезд, то простой бабушкой: с чаем, хранившим аромат горных трав, с заботливыми ладонями, умеющими снимать боль и жар, и голосом, в котором пробуждались сказки.

Зрение сердец

Долина не только слышала, но и могла быть свидетелем судеб героев многовековых дастанов. Таких знаменитых эпосов тюркоязычных народов, как «Кор-оглы» – история о благородном мстителе и защитнике угнетенных. И, конечно же, поэм о великой силе любви – «Лейли и Меджнун», «Рустам и Сухраб». Здесь под жарким солнцем и звездным небом рождались мечты и клятвы, здесь шепот влюбленных сливался с пением ветра, а стоны раненых воинов эхом отдавались в горах. Как воспевалось в дастанах много веков назад, над зеленой, плодородной долиной с древней артерией дорог, соединяющих Душанбе и Турсунзаде, лежащей между суровым Гиссарским хребтом на севере и вздымающимися хребтами Каратегина на юге, словно вечный страж возвышается Гиссарская крепость.

Ее стены и башни, сложенные из кирпича, пусть и не обожженного, но выложенного с удивительной точностью и мастерством, впечатляют своими размерами. Они кажутся отлитыми из самой земли, такой же суровой и древней, как история этого края. Массивность и продуманность фортификаций позволили этим стенам веками противостоять ветрам времени и людским набегам. Башни с узкими бойницами, высокие зубчатые стены и тяжелые арочные ворота хранят в себе эхо тысяч шагов и голосов, звон бубенцов караванов и крики защитников.

В моменты невзгод Мехринисо старалась подняться на все еще монументальные руины этой крепости. Открывающиеся отсюда взгляду даль и безбрежные просторы настолько очаровывали девушку, что все неприятное земное забывалось. Страшно подумать, но ей было уже за двадцать – для того времени, да еще и по меркам Средней Азии, такая считалась навсегда оставшейся старой девой. Она была по-настоящему красива. Но ее юность пришлась на годы войны, когда почти всех парней и молодых мужчин забрали на фронт. Женихов в кишлаке не осталось, и казалось, что она навсегда останется одна.

Мехринисо успешно закончила медицинское училище и безупречно прошла практику в ближайшей больнице. Но и тут злой рок безбрачия словно продолжил над ней издеваться – оказалось, что на ее родине в медсестрах тогда тоже не нуждались. В этот раз Мехринисо поднялась на стены крепости, чтобы сказать родным местам: «До скорого… или прощай». Кто-то посоветовал ей искать работу на республиканской стройке…

В год победы над Германией в окрестностях Гиссара и Турсунзаде (бывший Регар) полным ходом велись строительные работы. Здесь возводились начальные участки будущих гидротехнических комплексов, которые позже легли в основу Турсунзадинской ГЭС и ирригационной сети Вахшской долины. Активно претворялись планы по расширению орошаемых земель для выращивания хлопка и зерна – это была часть сталинской программы по превращению Средней Азии в «всесоюзную житницу хлопка».

Местному населению было в диковинку, что на эти работы прислали настоящих фашистов – небольшие подразделения немецких военнопленных. Советская пропаганда за годы войны создала у людей образ «фашиста» как буквально нечеловеческого чудовища. Многие специально слонялись вблизи строек, чтобы воочию убедиться, есть ли у германцев рога и действительно ли вместо лиц – железные маски с прорезями в виде креста. Довоенный фильм «Александр Невский», рассказывающий о победе древнерусского князя над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере, сильно впечатлял и вводил простой люд в заблуждение…

Мужчина появился в строительном медпункте первым в ее первый рабочий день. Разве это не знак свыше?! Одинокое сердце Мехринисо забилось чаще обычного. У него было светлое лицо с точеными скулами и правильными чертами: нос ровный, губы четко очерчены. Густые брови оттеняли удивительно яркие голубые глаза, которые казались еще глубже на фоне небрежно уложенных каштановых волос. Короткая аккуратная бородка придавала ему вид настоящего пахлавона – так в таджикских песенных дастанах называют богатырей – и в то же время делала его моложавым. Среди местных женщин каштановый оттенок считался идеалом красоты: многие даже пытались добиться похожего тона, окрашивая свои черные волосы хной.

Он был военнопленным – это стало ясно сразу, потому что за ним в помещение вошел вооруженный красноармеец. Судя по выправке, пациент был наверное даже офицер. Но пришел он в медпункт, одетый в сорочку насыщенного темно-синего цвета с вышивкой по вороту и планке – она была украшена узорами зеленого и золотистого оттенков.

«Как удачно!» – подумала Мехринисо. – «Наша традиционная куртаи мардона так гармонично сочетается с цветом его лучезарных глаз».

Они пытались понять друг друга жестами, показывая на пальцах, рисуя в воздухе, словно дети. Немецкого Мехринисо не знала, а он, вероятно, до сих пор даже не догадывался о существовании таджикского языка. Слова терялись. Девушка в тот момент невольно вспомнила слова родной бабушки:

«Агар дил бошад – кӯр мебинад, кар мешунавад. Бедилро ҳеҷ чиз ёрӣ намекунад.» Если есть сердце – слепой может видеть, а глухой слышать. Бессердечному уже ничто не помогает.

Помог и красноармеец, который пояснил, что у инженера по мужской линии в семье проблемы со зрением. Отец страдал сильной близорукостью, дед почти ослеп в старости. В последние дни и у военнопленного начало двоиться в глазах, а резь мешала работать на стройке. Сначала больной пытался перетерпеть, но сегодня утром туман перед глазами стал таким густым, что он едва не оступился на строительных лесах. Именно это и заставило его впервые перешагнуть порог медпункта, где на дежурстве оказалась Мехринисо.

Она старалась держаться уверенно, но руки невольно дрожали. Первый рабочий день – и сразу такой красивый мужчина. Совсем не мнимый, не из ее девичьих снов, а живой и настоящий, до которого даже можно дотронуться. Каждое ее прикосновение вызывало в груди вихрь чувств, и она с трудом справлялась с дыханием.

Смочив мягкую марлю в слабом растворе борной кислоты, она хотела наложить компресс на его глаза, и в этот миг их взгляды пересеклись – его голубые, полные смятения, и ее темные, затуманенные волнением. Казалось, весь мир, и внутри, и за стенами медпункта, исчез: остались только они двое…

На прощанье пациент задержал ее взгляд дольше, чем позволяли приличия… Мельком оглядев стол, мужчина заметил чистый лист бумаги и карандаш. Крупными русскими буквами он написал: «Вальтер» – и пододвинул бумагу к медсестре. Она медлила лишь мгновение, затем аккуратно оторвала половину с его именем и быстро спрятала за пазуху. На оставшемся кусочке красивым почерком вывела: «Мехри» – сокращенное домашнее имя для Мехринисо, что буквально означает «солнечная женщина».

Нагоняй дедовщине

Есть уголки в нашей необъятной стране, где люди гордятся тем, что живут в «самой большой деревне России». При этом 36,5 тысячи новоусманцев обычно умалчивают, что их село лишь третье по величине – после краснодарских станиц Каневская и Динская. Еще реже они вспоминают свое исконное название, которое продержалось более четырех тысяч лет – Собакина Поляна. Гораздо охотнее предпочитают ему нынешнее – Новая Усмань.

Номенклатурный войсковой фургон на базе ГАЗ-51 темно-хвойного, матового цвета, с легким зеленоватым оттенком, проехал почти безлюдные улицы и, за селом Новая Усмань, свернул направо. Вскоре он скрылся в чаще густого смешанного леса.

Водитель, рядовой Телятин, ласково называл крытый грузовик «мой Кунг». Но в минуты раздражения он обзывал его «Неуклюжкой» или «Ванькой-встанькой» – за ее привычку легко и часто переворачиваться на крутых поворотах или неровной дороге. Этот фургон был настоящей рабочей лошадкой. Ежедневно перевозил из полка в дивизион хлеб и другие продукты. По пятницам забирал из прачечной последней стирки постельное и нижнее солдатское белье. Среди недели частенько курсировал между воинской частью и почтовым отделением, где с завидной скоростью собирались переполненные мешки писем для в/ч 51025М. Суровый на вид, с обтекаемым деревометаллическим кузовом, он казался неповоротливым и тяжелым. Смотрелся особенно мрачно и грозно, когда из торчащей сзади трубы буржуйки валил густой черный дым горящих шин и покрышек.

Два раза в год – ближе к концу весны и осени – Кунг доставлял в дивизион «свежее мясо с запашком». Материал, из которого сперва сделают «духов», потом – «слонов», а позже переименуют в «черпаков». Так в часть прибывали очередные призывники, прошедшие курс молодого бойца и принявшие присягу.

– Ну что, «запахи», покувыркаемся, – предупредил перед загрузкой в Кунг рядовой Телятин. – Дороги размыты, плюс гололед. Я за вашу сохранность не ручаюсь.

– А разве мы не «духи»? – неуверенно поинтересовался кто-то из ребят.

– Рано вам еще себя так называть, – ответил долговязый шофер. – Вы все еще пахнете бабушкиными плюшками и пирожками. В дивизионе примем вас в настоящие армейские «духи», по всем правилам.

У многих из молодых солдат от этих слов пробежали мурашки по спинам. Из рассказов отслуживших старших братьев Иосиф знал всю армейскую иерархию.

– Об этом можно будет книгу написать! – однажды произнес он.

***

Георгий, или, как его сразу прозвали в части, Жорка, был невысоким, пронырливым и скользким типом из столицы – города Москвы. С первой минуты службы он всеми силами старался не упустить шанс посмеяться – даже над собой.

– А кто такой ЧМО? – спрашивал он заливисто, стоя на плацу перед сослуживцами из других городов. – Поясняю для непосвященных – Человек Московской Области!

Утром, перед построением, Жора начищал сапоги до зеркального блеска и приговаривал:

– Вот что важно в армии, братцы – чистые сапоги на свежую голову.

Старослужащие наблюдали за ним на расстоянии. Кто-то крякнул:

– Терпеть не могу столичных. Эй, «дух», метнулся за сигаретами для дедушки!

– А папиросы что, слабо курить? – спросил новичок, льстиво улыбаясь и приближаясь к старшим. – Они же крепче сигарет.

– Зато сигареты дороже, – ответил один из стоявших в группе. – Мне важнее знать, на сколько ты, салага, готов потратиться, чтобы нас уважить.

– Настоящее уважение не продается и не покупается, – философствовал Жорка. – Лучше скажите: вот почему вы нас называете «духи»? Это типа сказочного Джинна, живущего в лампе Аладдина – могущественного духа, обязанного исполнять любое желание того, кто потрет лампу?

– Ну и балабол же ты! Хотя на отличную мысль натолкнул. Учту! – старослужащий тут же ловким движением левой руки зажал Жоркину шею и притянул его голову себе под мышку, а другой рукой начал усердно натирать лысую макушку «духа», приговаривая: – Хочу дембель! Прямо сейчас вынь да положь мне на блюдце!

Жорка визжал, как поросенок, извиваясь и пытаясь вырваться, а вокруг раздавался громкий хохот – остальные угорали от смеха, глядя на это представление. Насладившись потехой, тот же служивый оттолкнул Жорку и, нарочито уставшим голосом, бросил ему вслед:

– Но название «дух» не из-за тебя придумано. Эти три буквы расшифровываются как «Домой Ужасно Хочется». Вы же втихаря только об этом и мечтаете. Потерпи: через сто дней нарядов, занятий, зубрежки уставов и уборки казармы с территорией, плюс обязательного выполнения поручений всех старших по армейской иерархии, ты тоже поднимешься на ступеньку выше.

– А что потом?

– Тебя переведут в ранг «слона». Но поверь мне, от смены названия легче не станет. Даже наоборот. «Слон» в армии – это уже не «дух бестелесный», а боец, на которого возлагаются самые тяжелые работы. Подобно сильным животным в природе, «слоны» в армии задействуются на всех задачах, где требуется физическая сила. Аббревиатура статуса «слон» расшифровывается с применением нецензурных слов, а если смягчить смысл – получится «солдат, любящий обалденные нагрузки».

– И вот я уже «дед»! – с сиянием в глазах размечтался Жорка.

– Не беги впереди поезда, зеленый! – окликнул его другой старослужащий. – Потом на очереди – «черпак». Ну, понятное дело, у тебя будет уже больше свобод и полномочий. Но ритуал посвящения в «черпаки» куда болезненнее, чем у «духа» или «слона». Вместо солдатского ремня бьют по сраке настоящим кухонным черпаком. Неделю потом не присядешь.

Жорка невольно прикрыл рукой и погладил свое пятое место. Мечтающий после армии стать филологом, он было хотел рассказать, почему оно так называется «пятое место»: что это ироничный эвфемизм для обозначения ягодиц, проще говоря – задницы, и что выражение возникло из юмористической нумерации частей тела: «первая – голова», «вторые – руки», «третьи – ноги» и так далее. Но, взглянув на частично суровые, деревенские и явно не настроенные на дискуссии рожи собеседников, он решил промолчать.

– И только потом на очереди – ступенька «дед» или «дедушка», – пояснил с особым вожделением в голосе третий из стоявших. – Дедушки могут вообще больше не работать, обслуживаются без очереди в солдатском магазине. А главное – имеют право заставить «духов» и «слонов» пахать за и на них.

– А мечта каждого из нас – статус «дембель». Он присваивается в день прихода приказа о демобилизации. В отличие от предыдущих посвящений, дембелей принято «бить» по заднице самым мягким, что может оказаться под рукой: перьями или веточками ковыля.

***

Странным образом вся эта неуставная заваруха и ступени очередного ранга иерархии солдат срочной службы почти незаметно минуют Иосифа. Однажды, перед утренним построением он как раз начищал свои сапоги, рядом оказался один из «дембелей». Старослужащий неспешно потягивал папиросу, внимательно осматривая «духа». В какой-то момент спросил:

– Это правда? Ты действительно уже коммунист?

В этот момент для молодого солдата все стало ясно, как дважды два: кандидатом в члены КПСС он оказался на особом положении. Его не трогали и даже сторонились закоренелые брутальные «деды». «Чем черт не шутка?» – сказал бы его сослуживец из Молдавии. – «Йозеф сидит на партсобрании за одним столом со всем руководством дивизиона. Тронь его – так он пожалуется кому надо. Враз на гауптвахту, а то и в дисбат залетишь. Гляди, и на дембель последним отпустят».

И все же это вскоре случилось. Была суббота. Иосиф стоял дневальным напротив дверей входа в казарму, рядом с тумбочкой и телефоном. В его обязанности входило следить за комнатой хранения оружия, вовремя подавать команды на подъем и отбой, приветствовать всех входящих офицеров и, при необходимости, выкрикивать «Смирно!». В этом плане ему заранее пояснили правило:

– «Смирно» подается только в том случае, если входящий командир выше по должности всех, кто находится в казарме.

Получалось, что команду нужно было отдавать, например, для прапорщика-старшины, если внутри только солдаты и сержанты. А для майора, начальника штаба, – лишь в том случае, если командир дивизиона, майор Цуроев, еще не пришел на службу.

Суббота – банный день. Декабрьским утречком солдаты поменяли постельное белье и занимались хозяйственными работами на заснеженной территории дивизиона. Во всей казарме оставались лишь дневальный и все еще спящий на кровати у окна «дедушка». Это был рядовой Коровин. Высокий, с густой шевелюрой давно не стриженных, вьющихся волос. По неписанным правилам ему такое поведение позволялось. Он постоянно и как мог демонстрировал – нехотя «доживая» последние месяцы службы и буквально ежечасно грезя о весеннем указе о его демобилизации.

– Смирно! – подал команду дневальный, когда в казарму буквально вбежал завхоз, прапорщик Малофеев. Тот лишь молча отмахнулся и прямиком поспешил к кровати со спящим Коровиным.

– Ты наглей, но не настолько борзо! – бесцеремонно потряс он рядового за плечо. – Мне еще в полк сегодня ехать, а у жены юбилей. Жду еще минуту, а там закрою свою лавку – спи тогда в своей грязной постели.

Прапорщик Малофеев так же быстро покинул казарму. Иосиф, глядя ему вслед, невольно задался вопросом: откуда берутся такие фамилии? Звучит почти как «малофья» или «малафья». На мгновение ему даже представилось, что мимо только что проплыл сгусток сперматозоидов.

Рядовой Коровин все же соизволил подняться. Он собрал простыни и наволочку и уже направлялся к выходу. В это время в казарму вошла небольшая группа «черпаков». Стряхнув на входе с себя горы снега и оставляя за собой мокрые следы, они собирались пройти в сушилку.

– Погреться, – пояснил вслух один из них.

Иосиф схватил стоявшую неподалеку тяжелую дубовую швабру и начал вытирать пол. Проходя мимо, Коровин вдруг остановился и окликнул дневального:

– Эй, дух! Метнись и поменяй деду белье. Смотри, чтобы наичистейшее выбрал.

Иосиф понял, что это обращение к нему. Он выпрямился и повернулся к говорящему. В тот же момент ему в лицо полетело скомканное грязное белье. Первая реакция была – поймать. И Иосифу это почти удалось. Но тут же его накрыла волна гнева. Он резко бросил простынь Коровину обратно.

– Твое – ты и меняй, – дрогнувшим голосом выпалил он.

Сказать, что «дед» был просто ошарашен, – ничего не сказать. Лицо старослужащего вмиг налилось кровью, и было слышно его тяжелое, яростное дыхание. Ноздри, как у разъяренного быка, вздымались при каждом выдохе. Группа «черпаков» в стороне напряженно наблюдала за происходящим.

– Убью! – громогласно зашипел Коровин.

Нет, перед глазами молодого солдата не промелькнула вся жизнь. Лишь тот момент, когда на проводах в армию брат-прапорщик наставлял Иосифа: «Ни в коем случае и никогда не поддавайся. С первого дня имей в виду: пусть один раз тебе как следует морду набьют, зато потом будут уважать. Ну или не захотят больше связываться».

И это был тот самый случай! Иосиф тут же перехватил древко увесистой швабры и со всего размаха ударил Коровина. Целился в голову, но тот успел увернуться. Удар пришелся по горбу склонившегося «дедушки» – с сухим треском лопнул черенок, и щепки разлетелись в стороны.

Все в казарме замерли. Ошеломленный Коровин выпрямился и, кажется, даже трусливо сделал шаг назад. Но быстро опомнился, раскинул руки в стороны и завопил:

– Братва, держите меня! Я его сейчас собственноручно придушу!

Не успело что-то произойти, как в дверь вошел комдив. С грохотом уронив на пол теперь уже негодную швабру, дневальный рявкнул как мог – голос слегка подрагивал, но команда прозвучала четко:

– Смирно!..

К восьми утра Иосифа сменили у тумбочки и он поспешил в столовую, где за четырьмя длинными столами уже сидел и ел весь батальон. Молодой солдат на ходу молча стукнул себя по лбу: в который раз он перепутал название их подразделения. В голове постоянно путались термины из домашних рассказов старших братьев. Никто из них не служил в зенитно-ракетных войсках. А здесь все оказалось по-другому: не батальон, а дивизион, не рота, а батарея. Взвод совпадал по названию, но вместо отделения здесь был расчет.

Сослуживцы из его батареи подвинулись, уступив дневальному место на краю скамейки. Напротив, во главе стола, как и положено, сидел замкомвзвода – младший сержант Набиев. Азербайджанец, родом из Баку. Завтрак был обычным: каша, хлеб, кусочек сливочного масла и чай. Не успел Иосиф взять в руки ложку, как дверь столовой открылась и вошел командир дивизиона.

Офицеру было примерно тридцать пять лет. Одет в длинную шерстяную шинель темно-коричневого цвета, с подчеркнутой линией плеч и аккуратно застегнутыми блестящими пуговицами. На голове – фуражка с широкой тульей, ровно надвинутая на лоб, что сразу придавала выправке собранный и внушительный вид. Видимо, именно поэтому комдив носил ее почти всегда, даже в лютый мороз и снегопад.

Рядовой Цимерман выкрикнул:

– Смирно!

И первым вскочил, успев перехватить злой взгляд Набиева. А что тот хотел?! Сам же вбивал молодым солдатам в головы, что команду «Смирно!» подает либо старший по званию, либо тот, кто первым заметит появившегося начальника.

– Интересно, как бы у сержанта это получилось с полным ртом каши, – мысленно оправдывался Иосиф.

Майор Цуроев разрешил продолжить прием пищи, а сам медленно зашагал вдоль рядов подчиненных, согнувшихся над столами и дружно черпающих кашу. Металлический скрежет ложек по тарелкам убеждал: все спешат уложиться в отпущенные на еду минуты.

Из-под его широких, слегка нависающих бровей, подчеркивающих сосредоточенный и в то же время внимательный взгляд, за подчиненными следили широкие, темные, но живые и полные энергии глаза. С горбинкой сильный нос, а также четко очерченные скулы придавали лицу мужественный, почти сталинский рельеф. Крепко сжатые губы и немного угловатая линия подбородка создавали впечатление твердости и уверенности. Из-под фуражки выбивались темные, слегка волнистые пряди волос.