Полная версия

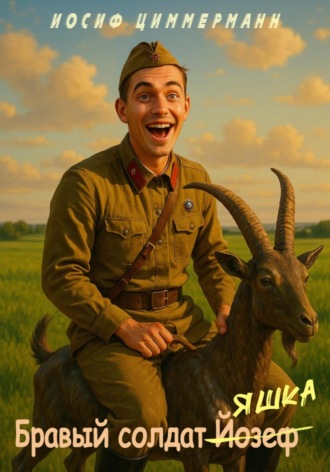

Бравый солдат Йозеф

– Ну вот, – хлопнул ладонью по столу Жданов. – О чем тут еще спорить?

– О том, что это не приказ! – повысил голос Николенко. – Это рекомендация. А значит, имеют место быть исключения. Через полгода ефрейтора почти всем подряд дают. А я хотел по-настоящему наградить своего бойца. И это никогда не рано. К тому же – он кандидат в члены КПСС. А значит – наш с вами товарищ. Мы должны продвигать отличников, чтобы остальные на них равнялись. А не стричь всех под одну гребенку!

Повисла пауза. Каждый задумался.

– Что скажете, товарищ Цимерман? – спросил Цуроев, глядя Иосифу прямо в глаза. – Можем считать это небольшим недоразумением?

– Да… конечно, – не скрывая радостного волнения, ответил Иосиф. – Я согласен.

– Отставить! – гаркнул Николенко, видимо забыв, что они договорились общаться как коммунисты. – Это он так говорит, потому что над ефрейторской лычкой тут все смеются! А у меня на него свои планы. Я хочу, чтобы он возглавил расчет. А может, и стал замкомвзвода. И чем раньше он получит ефрейтора, тем скорее может стать сержантом.

Майор Цуроев положил руку Иосифу на плечо и слегка помял погон – будто хотел проверить, не сделал ли тот уже надрез под лычку.

– Ну, это совсем другой расклад, – протянул он. – Свои сержанты всегда лучше тех, кого присылают после учебки. В таком случае и у меня возражений нет. Товарищ Жданов, думаю, вы сумеете все правильно оформить.

Наряд с подоплекой

Каждое задание – это еще и испытание.

Не всегда очевидно – на что именно.

На следующий день Иосифа снова вызвали в штаб. Новоиспеченный ефрейтор не успел еще пришить лычки и решил, что вызывают именно из-за этого. Готовился к наказанию. Дверь штаба была распахнута настежь. За столом сидел один лишь замполит , майор Тарадым. Он был родом из Молдавии. И его фамилия у подчиненных всегда ассоциировалась с грохотом, стуком, тарабаном.

Иосиф не успел даже рапортовать по уставу, как замполит махнул рукой:

– Заходи, Йозеф. У меня для тебя подарок. Присаживайся.

Цимерман повиновался. Майор достал из ящика стола потертую книгу.

– «Похождения бравого солдата Швейка». Мой любимый роман Ярослава Гашека. Читал?

– Нет, – признался Иосиф. – Впервые слышу.

– Жаль. Отличная книга.

Офицер протянул книгу:

– Держи. На досуге почитаешь. Там, кстати, сплошь и рядом – про тебя.

– Судя по всему, меня тогда еще и в помине не было, – заметил Иосиф, рассматривая потрепанную обложку. Книга была в таком плачевном состоянии, что казалась старше не только его самого, но и, возможно, самого замполита штаба.

– Я про имя. – усмехнулся Тарадым. – Герой – Йозеф Швейк, иллюстрации – Йозефа Лады, император – Франц Иосиф. Сплошь и рядом твои тезки.

– Спасибо, – поблагодарил Иосиф, уже размышляя, где в казарме можно будет хранить такую не положенную по уставу вещь.

– Я тут посмотрел твои настенные творения, – продолжил Тарадым, показывая пару боевых листков. – Ты что, сюда конспекты политподготовки переписываешь? Сухо. Мертво. Где солдатская жизнь?

Он прищурился:

– Слышал краем уха, что в столовой ребят с маслом обделяют. Вот и разберись. Напиши по-солдатски. Так, чтоб за душу.

– Меня ж «деды» потом прибьют! – не удержался Иосиф.

– А ты не ссы. Мы тоже тут за этим следим. Вместе будем выкорчевывать это зло.

– Кстати, товарищ ефрейтор! – внезапно повысил голос замполит, будто специально, чтобы слышали за дверью. – Почему шляешься с нарушением формы одежды?! Где лычки? Наряд тебе за это на кухню! В выходные заступаешь!

Иосиф вскочил от возмущения. Хотя могло показаться, что он просто встал по стойке смирно. Офицер выдержал паузу, усмехнулся и негромко добавил, подмигнув:

– Проверишь все изнутри. Узнаешь, какова у них там подноготная. Свободен.

Ефрейтор поспешил убраться восвояси.

– Книгу-то не забудь! – окликнул его вдогонку Тарадым…

В коридоре, на бегу, Иосиф едва не столкнулся лоб в лоб с писарем Эдмундасом. Тот был обвешан фотоаппаратами и катушками фотопленки – как ходячая фотолаборатория. Помимо хранения секретной документации он вдобавок отвечал за фотодокументацию всего процесса в кабине управления запуском ракет. На его плечах лежала особая ответственность: в случае промаха – представить доказательства вины или оправданий расчета; если цель была сбита – обосновать правильность действий. Один его снимок зачастую был убедительнее десятков рапортов.

И тут же, будто всплывшая из ниоткуда, родилась идея:

– Слушай, Эд, а можно у тебя в сейфе книгу хранить?

– В смысле?

– Замполит мне тут дал почитать одну… А сам знаешь – наши тумбочки шмонают каждый день. Увидят – выкинут. А мне потом головы не сносить.

– Тогда, конечно. Без проблем, – протянул руку ефрейтор Новикас. – Зайди ко мне.

– А разве это можно? – Иосиф от неожиданности встал как вкопанный.

«Зайти к нему.» – в устах штабного библиотекаря, хранителя секретной документации, означало приглашение в особое помещение по соседству с оружейной. Комната без окон, с решетками на потолке, полу и вдоль всех стен, с массивной железной дверью и маленьким оконцем для выдачи бумаг – все было окутано пеленой тайны и зашифрованности.

Иосиф однажды заметил, что там хранятся графики смены позывных и паролей для советских самолетов. И сами кодовые капсулы – металлические, похожие на патроны, но потолще и с дугообразной ручкой, чтобы удобно вставлять и вынимать их из аппаратуры. Ему казалось, что в эту обитель тайн не всегда имел доступ даже комдив.

Внутри горела красная лампа – видимо, шел процесс проявления пленки или печатание снимков. Эдмундас достал с полки две армейские кружки, налил в них кипяток из чайника, что стоял на включенной электроплитке, и засыпал по ложке порошка из жестяной баночки. Повеял тот самый, ни с чем не сравнимый запах – растворимый кофе.

– Ты разве не знаешь… – попытался остановить литовца Иосиф. – Из него ведь получается отличный гляссе.

– Что еще за гляссе?

– Кофе с пенкой. С сахаром тщательно взбивать надо. Но сейчас уже не получится, – он усмехнулся и понюхал кружку. – Ладно, сойдет и так.

– Потом покажешь, – согласился Эдмундас и протянул сослуживцу кусочек чего-то непонятного.

В красном свете было невозможно определить его настоящий цвет. Хрупкая, пористая текстура, причудливые наплывы – все это напоминало то ли капли застывшего воска, то ли кусок коралла.

– Что это? – удивился Иосиф.

– Мама прислала, – сдержанно улыбнулся литовец. – Шакотис. У нас в Литве это традиционный праздничный пирог. Переводится как "ветка" или "дерево" – сам видишь, по форме похоже.

Шакотис оказался чуть хрустящим снаружи и рассыпчато-мягким внутри. Сладкий, с нежным сливочным вкусом и тонким ароматом ванили. Такого вкуса в армейском пайке не было и близко.

– Он даже вкуснее нашего немецкого ривелькухен, – восторженно признался Иосиф.

– Да, кстати… – Эдмундас прищурился, глядя Иосифу прямо в глаза. – Можно я тебя сфотографирую? Мама просила. Она, говорит, давно не видела настоящего немца.

Идея показалась странной, даже немного вычурной. Но для солдата гораздо важнее было другое – получить свою фотографию. С первых дней службы каждый из них жил мечтой о дембеле и грезил пухлым фотоальбомом, в который можно будет вклеить сотни снимков: с автоматом, в каске, у ракетной установки, с сослуживцами… хоть где – лишь бы на память.

Вскоре Иосифу пришла увесистая посылка от Марты Генриховны Новикас – с вязаными носками и банками ароматного варенья. На самом верху, прямо под крышкой фанерного ящика, лежала ветхая, потемневшая от времени книжица. На ее черно-белой обложке – графическая иллюстрация: несколько детей в старинной одежде сидят вплотную, словно греясь друг о друга, слушая или рассказывая сказку. Один ребенок держит на руках младенца, рядом прижались еще малыши, а у ног притулился кролик. Сомнений не было: мама Эдмундаса подарила ему старое, явно много раз читанное издание знаменитых немецких народных сказок, собранных братьями Якобом и Вильгельмом Гримм.

С ней у Иосифа завяжется долгая, даже за пределы срока срочной службы, почтовая дружба. Марта Новикас с завидной регулярностью станет присылать ему свои материнские посылки – одинаковые до грамма: одну сыну Эдмундасу, другую – Якову Цимерману. Иосиф и тут не станет переубеждать женщину, что у него совсем другое имя. Странно, но он так и не узнает, как выглядела эта женщина. Она ни разу не прислала свою фотографию, а попросить – он то ли не додумался, то ли не осмелился. Ее образ остался только в воображении – сотканный из аккуратного, чуть старомодного почерка на конвертах и запаха посылок: терпкая смесь сушеных трав, сладости варенья и теплого аромата вязаных шерстяных носков. Он видел Марту Генриховну в длинном до пят платье, с наброшенной на плечи шалью, из-под которой выглядывают худые, но сильные руки. Волосы – собранные в тугой пучок, в котором еще живет выгоревший на солнце блеск юности. Лицо – мягкое, с тем особым взглядом, где уживаются забота и требовательность, умение любить и умение не жаловаться. В его мыслях она то сидит у окна старого литовского дома, штопая носки при свете лампы, то неспешно переворачивает страницы пожелтевших книг. А глубокие, чуть прищуренные глаза и прямые густые брови – те самые, что достались Эдмундасу, – умеют смотреть и строго, и ласково, будто удерживая в себе целую жизнь…

***

При этом все же невольно вспомнилась история из доармейской жизни…

Восемнадцатилетний уроженец казахстанского села впервые в жизни поднялся на борт самолета – легендарного Ту-134. Сердце стучало так, будто летел он прямо в космос.

Иосиф вместе с группой передовиков самоварного завода без труда собрали и сдали государству нужное количество металлолома. На вырученные средства им оплатили турпоездку по республикам Прибалтики. Расходы на ночевки и питание взяли на себя профсоюз и комитет комсомола.

Полет оказался коротким – чуть больше часа из Москвы в Таллин. Но впечатлений было – полные рвотные пакеты. Парнишка был наслышан, что в самолетах часто укачивает, поэтому, едва усевшись в кресло и пристегнув ремень, первым делом нашел и взял в руки санитарный мешочек. К счастью, он ему не пригодился. А вот вокруг… Рычало и плескалось. Только от этого парня и самого немного подташнивало – но, к счастью, вовремя отпустило.

Прибалтика показалась Иосифу местом как будто с другой планеты. После бескрайних казахстанских степей, глиняных мазанок с плоскими крышами, после тульской провинциальной резьбы по дереву, где все простодушно и немного тяжеловесно, – Эстония, Латвия и Литва казались настоящей сказкой.

В Таллине – острые шпили готических церквей, черепичные крыши, булыжные мостовые. Рига встретила величественными фасадами в стиле модерн и тихим шепотом зеленых парков. А в Вильнюсе, как в старинной гравюре, плечом к плечу стояли десятки католических костелов, и все было пропитано ароматом давней, нетронутой истории.

Эти республики дышали иным воздухом – сдержанным, утонченным. Как выразилась сопровождающая группу Анжела:

– Здесь и близко советским не пахнет. Все какое-то… не наше. Будто за границу вывезли.

Иосиф ловил себя на мысли, что, наверное, так должна выглядеть и Германия – та, о которой ему редко, но с каким-то особым выражением рассказывала баба Маля. А ей – когда-то ее бабушки.

Череда посещений музеев, замков и руин средневековья слилась для туристов в одно сплошное, утомительное впечатление – будто они пересматривали один и тот же сюжет. Ночами их обычно везли в следующий город, а за всю неделю только трижды удалось поспать в настоящих постелях – в небольших провинциальных гостиницах. Питались в основном прямо в автобусе, на ходу, доставая еду из пакетов, которыми заранее загружали багажный отсек перед выездом из очередной ночлежки.

Единственное, что навсегда запомнилось Иосифу в той поездке – это прохладное, а порой и откровенно враждебное отношение местных жителей к русским. В одном из прибалтийских городков местный экскурсовод, полушутя, полусерьезно предупредил туляков:

– Если вы на русском спросите у эстонца, как пройти, скажем, в театр, он вежливо покажет вам направление. Совет один: не верьте ему. Развернитесь и шагайте в противоположную сторону – тогда, возможно, попадете туда, куда действительно вам нужно.

В Вильнюсе произошел случай, который, прямо или косвенно, подтвердил слова того прибалтийского гида. Анжеле приглянулась в витрине маленького магазинчика изящная дамская сумочка. Она несколько раз вежливо обратилась к продавщице, прося показать товар. Молодая литовка даже не шелохнулась. Она стояла, словно глухая, глядя поверх русской покупательницы с откровенно холодным выражением лица. Анжела, обиженная до слез, выбежала на улицу. У Иосифа внутри закипало.

Тетя Мотя, Галина Николаевна и воспитательница общежития Людмила Владимировна постарались приодеть своего питомца в турпоездку по Прибалтике как подобает. Да так, что потом сами признались:

– Выглядишь будто с обложки зарубежного журнала!

– Прям артист, настоящий! – всплеснула руками от удовольствия вахтерша.

Иосиф был одет в строгое черное приталенное пальто. На голове – темно-коричневая норковая шапка с высокой тульей, ворс которой поблескивал даже в кромешной темноте. Махеровый длинный белый шарф спускался до пояса. Кожаные полусапожки на пятиисантиметровом каблуке с острым носом завершали образ…

Он выждал немного, подошел к той же продавщице и, сдерживая себя, произнес на немецком:

– Fräulein, könnten Sie mir bitte diese Damenhandtasche zeigen? (Фройляйн, не могли бы вы показать мне эту дамскую сумочку?)

Иосиф автоматически указал на витрину пальцем. Продавщица в тот же миг расцвела улыбкой, метнулась к полке и подала ему сумку:

– Bitteschön! Bitteschön! – повторяла она по-немецки «пожалуйста», сияя, как солнце.

– Wieviel kostet es? – спросил Иосиф цену, криво улыбаясь и с трудом сдерживая раздражение.

Турист заплатил, забрал покупку и, уже на выходе, через плечо холодно бросил по-русски:

– Собака…

***

Иосиф заступил в наряд на кухню на все выходные – с пятницы до понедельника.

– Кошмар… – ужаснулся Игнатьев. – Я уже после одной ночи повеситься был готов.

Весь их призыв посмотрел на ефрейтора с сочувствием – взгляды были полны сострадания.

– Наконец-то и наш коммуняка по уши в дерьмо влетел, – злорадно буркнул «дедушка» Коровин. – Там его научат как следует котлы и полы драить. Мало не покажется. Это тебе не идеалы в стенгазете воспевать.

Что скрывать – Иосифу стало как-то не по себе. Сколько раз он наблюдал за беднягами из кухонного наряда. С ног до головы – мокрые: то ли от воды, то ли от жира, расползшегося по гимнастеркам и штанам. Кирзовые сапоги, обычно вычищенные до блеска, были облеплены грязью и столовыми отходами. Вспотевшие, красные лица – словно они часами не вылезали из кипящих котлов. Руки – того же цвета: распаренные, опухшие от постоянного контакта с водой и щелочью. Мыли посуду кальцинированной содой. Руки потом зудели, шелушились, а если попадало под ногти или в трещины на пальцах – жгло так, что выть хотелось.

Все это он знал по рассказам того же Игнатьева. Но теперь Иосифу предстояло убедиться в этом на собственной шкуре.

«Зверь», «кровопийца», «людоед» и «чудовище» – если откинуть весь солдатский мат, только такие эпитеты доставались дивизионному повару. Его боялись больше, чем караула на пронизывающем ветру. Это был высокий, жилистый абхазец с тяжелым, хищным взглядом и тугой, как войлочная шапка, копной курчавых темно-рыжих волос.

На лице – аккуратно выточенные усики, будто под линейку. В армии такое носить запрещалось, но майор Цуроев, сам чеченец, предпочитал не замечать. Кавказцам он делал поблажки – по-своему, по-родственному. Аслан же щеголял этими усами, как короной, а надменный прищур будто говорил: вы все тут пешки. Формально – рядовой, по факту – самодержавный «черпак», повелитель кухонь и подвалов, Аслан Тарба не кричал – он рычал. Не приказывал – приговаривал. И каждый новобранец, попавший под его «кухонное командование», быстро понимал: наряд у Тарбы похуже десятикилометрового марша в ОЗК, с карабином за спиной и в противогазе.

Повар любил напоминать:

– Имя Аслан на Кавказе означает «лев». Так что не мяукай тут.

В одном призыве с Иосифом оказались близнецы Руслановы. Если коротко – настоящие тягомотины. Флегматики, черепахи, тормоза – только так о них отзывались сослуживцы. С первых дней службы братья не вылезали из нарядов по кухне.

И вот однажды случилось нечто странное. Максим Русланов – один из близнецов – был срочно госпитализирован. Как он сам объяснил, подшивая воротничок, держал иголку в зубах, нечаянно кашлянул и… проглотил ее. Удивительно, но изо рта у него действительно свисала белая нитка. Дивизионный фельдшер, по образованию недоучка ветеринар Амбросимов, попытался было за этот кончик иглу вытащить, но только усугубил – она встала поперек пищевода, повредив слизистую. Рентген это подтвердил.

Военные врачи от операции отказались – решили обойтись консервативно: медикаментами и временем. Дали шанс "рассосаться" металлу в организме.

– Повезло дураку, – прокомментировал Аникеев. – Пару месяцев на стерильной койке прослужит.

Но уже через несколько дней история повторилась. Семен Русланов, будто в насмешку, тоже проглотил иголку. Командирам стало ясно: это не случайность, а откровенный саботаж.

На сей раз медлить не стали. Обоих близнецов прооперировали. Состоялся трибунал. И вскоре Руслановы отправились служить в дисбат. По сути, дисциплинарный батальон – это прямой наследник штрафбатов времен войны. Тогда это было не просто наказание, а зачастую билет в один конец. Верная смерть. Бои на самой передовой – без оружия, без поддержки, без шансов. Латание брешей в обороне, где нужны были не бойцы, а живые заграждения. На них отрабатывали артиллерию, «прощупывали» минные поля, выматывали врага. Оттуда возвращались единицы. Чаще – в братскую могилу, реже – с медалью и искупленной в бою виной.

Дисбаты унаследовали эту логику. Конечно, это уже не передовая. Скорее – армейская тюрьма: с муштрой, тяжелой физической работой и полным отсутствием даже тех мизерных прав, что имел обычный советский солдат.

– Хитрожопые сами себя и наказали, – не без удовлетворения резюмировал комдив.

Иосиф тогда лишь подумал, что близнецы, скорее всего, просто белоручки, домашние неженки. Он еще не знал истории про «чудовище» по имени Аслан, который доводил кухонные наряды до самоувечья.

Обычно перед нарядом давалось время на подготовку и отдых. Начинался апрель. После долгого зимнего сна природа осторожно щурилась на ослепительное весеннее солнце. Уже несколько дней подряд держалась двузначная плюсовая температура. Иосиф решил не идти в душную казарму. Он устроился поудобнее в тени молодых деревьев, росших по краю строевого плаца. Прислонился спиной к стволу ольхи. Туляк Аникеев как-то много рассказывал ему об этом дереве.

Ольха уже цвела – раньше, чем сошел последний снег. Ее голые ветви были увешаны крупными сережками, будто деревья надели сиреневые бусы. Ни одного листочка – только пучки мужских соцветий, готовых к ветреному опылению. Рядом, скромно и незаметно, прятались женские – будущие «ольховые шишки». В тени оврагов еще лежали сугробы, но на открытых местах уже робко пробивалась первая травка и раскрывались желтые звездочки мать-и-мачехи.

Иосиф снял гимнастерку и критически осмотрел воротничок. Тот был еще достаточно чист – свежую подшивку он сделал утром. Но ефрейтор решил не рисковать. Проверка заступающих в наряд начиналась с внешнего вида. В первую очередь – с осмотра подворотничков. Они должны быть безупречно белыми, выглаженными и прошитыми строго прямыми, одинаковыми стежками. Полоска ткани – «подшивка» – обязана выглядывать на 3–5 миллиметров над краем воротника.

– Против танка не попрешь, – пробормотал Иосиф и оторвал подшивку.

Он достал из кармана новую – кусочек белой, выглаженной ткани. Иголки с намотанными нитками в тон (белой, зеленой и черной) солдаты обычно хранили с внутренней стороны лобовой части ушанки, прямо за кокардой. Ловкими движениями Иосиф подшил свежий воротничок. Затем вытянул гимнастерку на руках и критически осмотрел результат.

– Баб Маля может мною гордиться, – цокнул языком ее воспитанник, вспоминая, как она когда-то учила десятилетнего мальчика держать иголку.

Ветерок донес весенний запах пробуждающейся земли. Уроженец степи вдохнул его полной грудью. Не удержался – вскочил. Срывая на бегу нанковую нательную рубаху, выскочил на залитое ярким солнцем поле возле казармы. Перед глазами невольно всплыла картинка: как он зимой пробирался тут сквозь толщу снега к водонапорной башне.

– Напилась земля по самое не хочу, – рассуждал Иосиф, который в школе всерьез мечтал стать агрономом.

Он присел и голыми руками стал копаться в почве, пропуская ее сквозь пальцы.

– Масло, а не чернозем! Бери и мажь на хлеб! – глаза поселкового парня сияли радостью и восхищением. – Тут может расти и плодородить абсолютно все.

Вернувшись под крону ольхи, он еще долго смотрел на это поле – минимум в двадцать соток.

– Зря пропадает, – вздохнул Иосиф. – Одни сорняки да бурьяны…

Повара было слышно еще на подходе к столовой. Он орал из кухни:

– Да они издеваются, что ли?! Специально мне увольнение испортить решили?! Опять салагу в наряд поставили. Ему же все с нуля объяснять надо! Ну нет! Я все равно уйду в город. Пусть батальон без завтрака останется – будут знать. Может, поумнеют!

Аслан, вынырнув из-за котла, окинул вошедшего ефрейтора беглым взглядом и скривился:

– Ага, еще и отличника БПП прислали…

Иосиф только пожал плечами и про себя расшифровал аббревиатуру: отличник боевой и политической подготовки.

– Значит так. К утру – пять ведер картошки. И чтоб каждая без единого пятнышка. Белая, как девичья грудь. Хотя… откуда тебе, салаге, знать – ты, кроме мамкиной, вряд ли другую видел. Ни одной черной точки, ясно?! Котлы, кастрюли, посуда – чтоб сверкали. Кухню и столовую – чтоб вылизал до блеска! Я захожу, а тут все сияет и пахнет, как в ресторане для генералов. Понял?! Не справишься – пеняй на себя.

Аслан еще долго бормотал себе под нос, пересыпая речь отборным матом. Все мечтал о танцах в сельском клубе, холодном пенном пиве и молоденьких, пышногрудых девках.

Перед тем как уйти, вместо того чтобы по-человечески протянуть или хотя бы всучить – как делают люди, – Аслан с показной грубостью швырнул связку ключей прямо к ногам стоявшего рядом ефрейтора. Словно бросал кость дворовой собаке. И, даже не оборачиваясь, гаркнул на весь зал:

– От подвала и столовки, салага!

Иосиф с трудом подавил в себе яростную волну возмущения. Промолчал. Но про себя подумал:

– Да пошел бы ты… Катись, куда собрался. Без тебя разберусь.

Наконец-то повар переоделся в своей подсобке. Кислый запах кухни смешался с резким одеколоном. Грубый мат рядового Тарбы, облаченного в парадную форму, еще пару раз прокатился по залу, а затем растворился за дверью и вскоре – за пределами гарнизона. Похоже, Аслан был вне устава: проверки перед увольнением на него не распространялись. Да и возвращался он в часть не к 22:00, как положено, а когда считал нужным – чаще всего под утро и не всегда трезвым.

Проследив в окно, как повар скрылся за калиткой ветхого ограждения дивизиона, Иосиф облегченно выдохнул и почти бегом выскочил из столовой. Его путь лежал к капониру – туда, где за бетонными плитами укрывались фургоны с аппаратурой наведения, а в большом деревянном ящике защитного цвета хранились средства индивидуальной защиты.

Он быстро нашел свой сверток – на фанерной бирке, пришитой к ткани, четко виднелась выжженная паяльником фамилия: «Цимерман». Развязал. Внутри – бахилы и перчатки. На ощупь – плотный прорезиненный материал: местами гибкий, как хлорвинил, местами грубый, с брезентовой фактурой. Все рассчитано на защиту от химии и прочей дряни.

– То, что надо! – пробормотал ефрейтор, засунул комплект под мышку и поспешил обратно в столовую.

На пороге кухни он весело и почти торжественно скомандовал самому себе:

– В атаку!

За несколько секунд натянул поверх сапог плотные бахилы – те самые, из ОЗК, что закрывают ноги выше колен. Затем ловко влез в длинные резиновые перчатки до локтей. План действий рождался в процессе. Иосиф окинул быстрым, но внимательным взглядом обстановку. Груды липкой от жира алюминиевой солдатской посуды. Закопченные донельзя, будто обугленные в костре, котлы и кастрюли – хотя здесь варили на электроплите. Пол – сплошное месиво: керамическая плитка скользила от помоев, а швы между кафелем зияли черной гнилью. Он взял первую попавшуюся мокрую тряпку, нагнулся, попробовал оттереть хоть один участок. Но не тут-то было. Заскорузлый слой грязи – настоящая пленка мерзости – не поддавался.