Полная версия

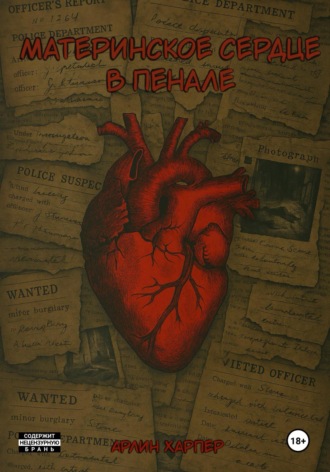

Материнское сердце в пенале

– Веселая семейка.

– Там еще один в коридоре, – Гарсия вышла из спальни, размеренный стук каблуков разнесся по дому.

Узкое пространство между кухней и гостиной стало последней ареной для Джошуа. Кровавая дорожка тянулась за ним, как зловещий след из сказки про Гензеля и Гретель, только вместо хлебных крошек – капли жизни, покидающей тело.

– Бежал, – Ирвин сделал глубокую затяжку, выпуская дым через ноздри. – Да не добежал.

Дерек замер у стены, где застыли кровавые полосы. Его пальцы, не касаясь, повторили траекторию царапин в воздухе – вверх, вниз, словно расшифровывая последнее послание мертвеца.

– Вызывай ребят. Пусть еще раз перетрясут это место. – Он медленно обернулся, взгляд скользнул по фотографиям на стене – улыбающиеся лица, застывшие моменты, теперь ставшие доказательствами. – И найди кого-нибудь, кто разбирается в семейных тайнах.

Тишина в доме была особенной. Густой, насыщенной, будто стены впитали в себя последние крики и теперь хранили их под обоями, вместе с кровью и царапинами.

– Потому что, судя по всему, этот дом слишком много знал. – Дерек наклонился, надевая перчатку, и поднял с пола осколок фарфора от разбитой вазы. На нем остался полустертый отпечаток пальца. – И кто-то очень хотел, чтобы он наконец замолчал.

Где-то наверху скрипнула половица, будто дом и правда попытался что-то сказать. Но теперь это были уже не слова. Только предсмертный хрип.

Глава 4

Старшая школа «Риверсайд» стояла массивной, угрюмой, с кирпичными стенами цвета запекшейся крови. Архитектор, если таковой вообще существовал, явно вдохновлялся дешевыми хоррорами: узкие, как бойницы, окна, облупленная штукатурка, а над главным входом – полустертая надпись «Добро пожаловать», выглядящая теперь как зловещая насмешка.

Стены испещрены граффити, будто чьи-то последние слова перед гибелью. «Здесь был Трой» – кричало желтой краской у спортзала. «Учитесь или сдохните» – черным поребриком вдоль лестницы, ведущей в подвал, откуда пахло сыростью.

Третий этаж давно сдался под натиском времени: стекла в окнах зияли пустотами, осколки поблескивали, как остатки чьих-то надежд. Говорили, их разбили еще в 2005-м, после того, как команда по баскетболу проиграла финал округа. С тех пор никто не удосужился вставить новые, будто школа и не заслуживала ремонта.

А спортзал… О, спортзал был отдельной поэмой упадка. Каждый дождь превращал его в подобие римских терм – потолок протекал, оставляя на полу лужи, в которых отражались ржавые баскетбольные кольца. Влажный воздух пропитывался запахом старого дерева, пота и чего-то затхлого, словно само здание дышало на тебя затхлым дыханием.

Но самое странное? Дети все равно приходили сюда каждый день. Каждое утро ржавые автобусы, скрипя, выплевывали их на разбитую парковку. Они волочили рюкзаки по облупленным ступеням, швыряли в урны недоеденные завтраки, перешептывались в тени облупившихся колонн.

«Риверсайд» не убивал их – он просто медленно вытравливал из них веру в то, что может быть иначе.»

Семья Смитов уехала в прошлом году – отец запил, мать сбежала с дальнобойщиком. У Тейлоров просто кончились деньги на аренду. Джессика Морган исчезла после того, как ее мать нашла работу в другом штате. Просто собрала вещи в два часа ночи и укатила в темноте, даже не попрощавшись.

К весне оставались только те, кому некуда было бежать. Они уже не возмущались протекающей крышей спортзала. Не морщились, отдирая жвачку от стульев в столовой. Они просто ждали.

Выпускного. Совершеннолетия. Первого же поезда на восток.

А школа стояла, как заброшенная фабрика по переработке душ – кирпичная, равнодушная, вечная. Новые граффити появлялись поверх старых. Новые лица на места исчезнувших.

И так – год за годом.

Эллен Ривс приехала в Блэкстон в тот день, когда лето окончательно выдохлось.

Ее бледно-розовые волосы, коротко обрезанные по плечи, напоминали выцветший небосвод на рассвете, словно она привезла с собой кусочек чего-то хрупкого и ненастоящего в этот город, где даже воздух казался густым от пыли и усталости. Карие глаза, в которых изредка поблескивал медовый оттенок, внимательно скользили по улицам, словно искали хоть что-то знакомое. Но Блэкстон не собирался давать ей опору.

Ее мать, миссис Ривс, получила место преподавателя английского в «Риверсайде» – «отличная возможность», как значилось в письме от директора. Возможность для чего? Эллен так и не поняла. Может, для того, чтобы медленно раствориться в этом месте, где время текло, как патока, а будущее казалось таким же туманным, как осенние поля за окном их новой квартиры.

Она стояла у входа, сжимая ремень рюкзака, и думала о том, что «Риверсайд» выглядел так, будто его не строили, а выплюнули из недр какого-то старого, злого сна. Стены старшей школы нависали над ней, словно декорации из того самого фильма ужасов, который она смотрела в десять лет и потом неделю не могла спать. Только здесь не было режиссера, который крикнет «Стоп!», и никакая дверь не вела обратно в безопасную реальность.

Она сделала шаг внутрь и воздух ударил в лицо. Запах. Он обволакивал сразу, густой и многослойный: пыльные фолианты из школьной библиотеки, едкий отбеливатель, которым ночной сторож отчаянно пытался замаскировать следы подросткового бунта. Но под этим – что-то еще. Что-то глубинное, въевшееся в самые стены. Плесень? Да. Страх? Возможно. А может, просто запах времени, застоявшегося в этих коридорах, как болотная вода.

Эллен не умела знакомиться. В этом не было ни кокетства, ни расчетливой отстраненности. Просто ее социальные навыки напоминали выцветшую карту: где-то размытые границы, где-то зияющие пустоты. Она не знала, как первой заговорить, как улыбнуться «правильно», как вплестись в уже готовый узор школьных компаний.

Поэтому она цеплялась. Как утопающий за соломинку. Как потерявшийся ребенок за руку первого взрослого. Если кто-то бросал ей «Привет» у шкафчиков – она тут же прилипала к нему на весь день, становясь тенью, безропотным слушателем, живым подтверждением того, что ее новый знакомый действительно существует.

Так было проще. Не нужно было придумывать, кто ты, достаточно было отражать чужие интересы. Не нужно бояться отказа, ведь это не ты выбрала, это тебя выбрали.

В Блэкстоне эта стратегия дала сбой. Здесь школьники были другими. Они не бросали случайных «приветов», не задерживали на ней взгляд в столовой. Они будто уже знали, что Эллен временная, что ее розовые волосы и мелькающий в глазах мед скоро исчезнут, как исчезали до нее десятки других.

И тогда она совершила ошибку – ухватилась за первое же предложение.

***

«Дэвис? Ты не родственник тому самому Джошуа?»

Фраза, от которой у Энтони сводило челюсти. Он видел, как менялись их лица – эти внезапные вспышки интереса, эти оживленные нотки в голосе. Даже самые замшелые преподаватели, которые за пять минут до этого не могли вспомнить его имя, вдруг преображались.

– О, Дэвис! Ты брат Джошуа?

Голос учителя неизменно теплел, словно он обращался не к Энтони, а к отражению того самого золотого мальчика, который три года назад наконец-то сбежал из этого душного городка. В глазах вспыхивал тот самый противный огонек – смесь ностальгии и глупых надежд, что, может быть, и этот окажется «чем-то особенным».

Даже мистер Харп, обычно непробиваемый, на секунду размягчался, прежде чем хмуро бросал:

– Только не думай, что это даст тебе поблажки.

Как будто Энтони вообще об этом просил.

Джошуа давно уехал, но его тень по-прежнему витала в коридорах «Риверсайда». Она смотрела на Энтони с выцветшей фотографии на доске почета, где его брат улыбался в обнимку с кубком за чемпионат 2013 года. Шепталась из граффити в мужском туалете – «Джош Д. – король!», выведенное кривыми буквами кем-то из его восторженных поклонников.

Звучала в историях, которые учителя с придыханием рассказывали новичкам, словно речь шла не о простом парне, а о каком-то мифическом герое.

А Энтони был всего лишь постскриптумом.

«Джошуа выиграл для нас чемпионат!»

«Джошуа мог уговорить кого угодно!»

«Джошуа…»

«Джошуа…»

«Джошуа…»

«Джошуа…»

Но никто не говорил о том, как Джошуа в последний год почти перестал приходить домой. Как однажды ночью Энтони слышал, как он кричал на мать. Как утром после выпускного он просто исчез, не оставив даже записки.

Энтони стискивал зубы и терпел. Он не был Джошуа. И, черт возьми, он не хотел им быть.

Он выработал свой ритуал до автоматизма: приходить ровно за 15 минут до звонка, когда коридоры «Риверсайда» еще хранили утреннюю прохладу и пустоту. Его кроссовки ступали по выщербленному линолеуму с размеренностью метронома. Он двигался по отработанной траектории – вдоль стен, мимо закрытых дверей кабинетов, там, где не нужно было ни с кем сталкиваться.

Очки были его щитом. Толстые линзы в черной оправе, всегда слегка спущенные на нос. Они создавали нужную дистанцию. Мир за их стеклами становился чуть размытым, менее настоящим. Когда солнечный свет падал под углом, на стеклах появлялись блики, и тогда Энтони мог вообще не видеть лиц, только силуэты, не требующие ответа.

Если кто-то все же окликал его, обычно это были учителя, одноклассники давно перестали пытаться, он делал паузу. Медленно поднимал голову, будто выныривая из глубины. Пальцы тянулись к очкам – механическое движение, отточенное за годы. Он протирал стекла подолом рубашки, выигрывая драгоценные секунды.

– Мм?.. – это было его самое распространенное слово.

Иногда, если вопрос требовал большего, он поправлял очки на переносице. И тогда мир снова отдалялся на безопасное расстояние.

Заброшенная площадка стала его убежищем. Там, где ржавые турники скрипели на ветру, а асфальт давно потрескался, уступая место упрямым росткам сорняков, Энтони мог наконец снять очки и перестать быть «тем самым Дэвисом».

Он приходил сюда после уроков, когда солнце клонилось к закату, окрашивая ржавые конструкции в кроваво-красный цвет. Садился на покосившуюся скамейку, доставал потрепанный томик фантастики и на время забывал о школе, о брате, о всех этих ожиданиях, которые давили на плечи, как тяжелый рюкзак.

Иногда к нему присоединялись Рон и Лиам – такие же «невидимки», как и он. Рон, тощий, как жердь, с вечными синяками под глазами. Лиам – молчаливый паренек с тушью на пальцах и блокнотом, полным странных, пугающих рисунков. Они не требовали от Энтони быть кем-то другим, не спрашивали про Джошуа и не ждали, что он станет душой компании.

Они просто были. Курили дешевые сигареты, украденные у родителей, сплевывали в трещины в асфальте, смеялись над тупыми шутками. Иногда Лиам читал вслух свои мрачные стихи, а Рон рассказывал байки, которые подслушал у дальнобойщиков. А Энтони просто дышал – полной грудью, без этого вечного кома в горле.

И если в эти моменты кто-то случайно проходил мимо, он видел лишь троих невзрачных парней, убивающих время. Но для Энтони это было гораздо важнее.

Они не планировали становиться чьим-то пристанищем. Но так вышло.

Сначала к ним присоединился Рикки – пухлый паренек с вечно перепачканными краской руками, отец держал авторемонтную мастерскую. Он просто присел на соседний турник в тот день, когда его девушка бросила его по смс. Никто не стал задавать лишних вопросов. Просто передали ему банку дешевого энергетика, и этого было достаточно.

Потом пришла Сэм – высокая, угловатая, с коротко стриженными рыжими волосами и взглядом, от которого даже учителя порой отводили глаза. Она принесла с собой гитару и начала наигрывать мрачные мелодии, пока остальные курили и молча кивали в такт.

Они не были друзьями в том слащавом смысле, который показывают в подростковых сериалах. Не давали глупых клятв, не носили браслетов-дружбы.

– Ты еще жив?

– К сожалению.

Этого хватало.

Но с каждым новым человеком Энтони чувствовал себя все более не на своем месте.

Его скамейка. Его тишина. Его уголок безопасности. Теперь здесь было слишком много голосов, слишком много взглядов. Он ловил себя на том, что снова надевает очки посреди разговора, что пальцы сами собой тянутся к книге, как к щиту.

Особенно, когда появилась она. Та новенькая. Слишком навязчивая. Слишком голодная до общения. Слишком похожая на того, кем он не хотел быть.

Сэм привела ее, как бездомного щенка.

Эллен стояла на краю их заброшенной площадки, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, будто боялась, что асфальт под ней внезапно провалится. Ее розовые волосы торчали в разные стороны, словно она только что пережила ураган.

– Вот, смотрите, что я нашла, – Сэм широко ухмыльнулась, толкая Эллен вперед, как нелепый экспонат на выставке.

Рон фыркнул, выпуская дым через ноздри. Лиам даже не поднял глаз от блокнота – просто продолжил штриховать очередной эскиз.

Энтони напрягся. Он знал этот взгляд. Этот отчаянный взгляд человека, который готов вцепиться в первого, кто проявит к нему хоть каплю интереса. Он слишком часто видел его в зеркале, прежде чем научился прятать.

– Она новенькая, – пояснила Сэм, плюхнувшись на ржавые качели. – Ее мамка теперь преподает здесь.

– Эллен, – пробормотала та, слишком быстро, словно боялась, что ее перебьют. – Меня зовут Эллен.

Тишина. Только ветер шелестел страницами книги в руках Энтони.

Потом Рикки неловко хмыкнул:

– Ну… привет, Эллен.

Она улыбнулась слишком широко, слишком радостно, будто эти два слова были для нее целой ораторией.

Энтони почувствовал, как что-то внутри него сжимается. Его люди. Его покой. И теперь здесь стояла она – живое напоминание о том, чем он сам мог бы стать, если бы позволил.

Три дня в неделю – их священный график побега.

Понедельник. Среда. Пятница. В эти дни, ровно в четыре, они стекались к ржавым турникам, будто по какому-то негласному сигналу. Выходные были под запретом – у кого-то родители дома, у кого-то церковь или бессмысленные семейные обязательства. Но трижды в неделю эта площадка становилась их территорией.

Лиам тащил в рюкзаке настолки. Потрепанные коробки с нехваткой фишек, где правила всегда менялись по ходу игры. «Монополия» с самодельными купюрами. «Мафия», в которой Рикки всегда был в числе победителей, потому что умел врать лучше всех.

Сэм была их поставщиком. Ее поддельные права, потрепанная ламинированная карточка с размытой фотографией, открывали двери в мир дешевого пива и вонючих сигарет. Она покупала все в крохотном магазинчике на окраине, где продавцу было плевать, сколько тебе лет, лишь бы деньги были настоящие.

Рон – их неожиданный кормилец. Его карманы всегда были полны сюрпризов: мятые пачки печенья с истекшим сроком годности, батончики с разломанной глазурью, иногда даже консервы без этикеток – «нашел у дяди на складе», бросал он небрежно, и никто не спрашивал, какой именно дядя и что это за склад.

В четверг вечером он исчезал сразу после уроков, а в пятницу появлялся с полиэтиленовым пакетом, набитым тем, что можно было условно назвать едой:

– Вон те чипсы только чуть просрочены, – швырял упаковку Сэм, которая ловила на лету. – А это… ээ… вроде как мясное.

Лиам осторожно нюхал подозрительные пирожки, завернутые в салфетки, но все равно ел первым. Голод был сильнее страха.

Эллен в первый раз осторожно спросила:

– А это… точно можно?

Рон только хрипло рассмеялся:

– Живем же пока.

Энтони наблюдал, как она нерешительно берет кусок пиццы и вдруг понимал – она боится. Боится отказаться, боится спросить, боится лишний раз потянуться за добавкой.

Как и он. И это бесило его больше всего.

У каждого из них была своя роль в этой странной компании и каждый, даже не сговариваясь, следовал своим задачам.

Иногда, если звезды сходились правильно, они собирались у кого-то дома. У Лиама, когда его мать уезжала к сестре. В полутемной квартире, заваленной холстами и банками с краской, они включали старый проигрыватель и спорили о музыке. У Рикки в душном гараже, где пахло маслом и старыми одеялами. Там было тесно, зато никто не мешал. У Рона редко. Только когда отец был в рейсе. Тогда они рассаживались по обшарпанному дивану и смотрели пиратские копии фильмов с отвратительным качеством, пока мать Рона не возвращалась с работы.

Эти вечера были особенными. Более хрупкими. Более настоящими.

Его дом был неприступен. Не в метафорическом смысле, в самом прямом. Отец, давно потерявший работу, превратил гостиную в свой персональный лагерь: вечно включенный телевизор, пустые банки из-под пива на подоконнике, запах пота и немытой посуды. Он не уходил. Никогда. Как будто боялся, что стоит ему отвернуться и дом рассыплется в прах.

А комната Энтони была последним рубежом. Книги, аккуратно расставленные по алфавиту. Одежда, сложенная в стопки. Даже пыль на подоконнике лежала ровным слоем, он вытирал ее каждую субботу, строго в десять утра.

Никто не заходил сюда. Никто. Даже отец.

Если ему вдруг требовалось что-то сказать, он стоял за дверью, постукивая костяшками пальцев:

– Ты там.

Не вопрос. Не просьба. Констатация факта. Энтони отвечал тем же:

– Я здесь.

И этого хватало.

Когда Рон как-то раз спросил:

– А у тебя когда-нибудь собираемся?

Энтони просто покачал головой. Сэм закатила глаза:

– Ну ты даешь.

Они думали, что это он не хотел. Но правда была в том, что он не мог. Эта комната – единственное место, где он мог снять очки и не быть никем. Ни братом Джошуа. Ни тихим парнем с задней парты. Ни даже частью их странной компании. Просто Энтони.

И когда Эллен как-то невинно спросила:

– А где живешь ты?

Он впервые за все время резко оборвал разговор:

– Не твое дело.

Потом, конечно, пожалел – увидел, как ее губы дрогнули, как пальцы сжали край свитера. Но было поздно. Дверь захлопнулась.

Иногда, особенно после тех редких дней, когда им удавалось собраться у кого-то еще, он лежал в темноте и представлял, как это – пригласить их сюда.

Темнота его комнаты становилась тогда экраном. Энтони лежал неподвижно, вглядываясь в потолок, а воображение, предательское, неконтролируемое, рисовало картины одна ужаснее другой:

Лиам у окна, поджав ноги, с карандашом, замершим над страницей. Его профиль в лунном свете выглядел бы как старинная гравюра. Он молчал бы, конечно. Но его присутствие наполнило бы комнату тихим пониманием.

Сэм на полу, прислонившись к кровати, с неизменной сигаретой в пальцах.

«Ты живешь как монах, блять», – фыркнула бы она, но тут же достала бы гитару и заиграла что-то настолько грубое и живое, что даже стены, казалось, вздохнули бы свободнее.

Рон у книжной полки – неожиданно. Его корявые пальцы осторожно перебирали бы корешки, будто ища не название, а текстуру.

«У тебя тут… нормально», – пробормотал бы он и вдруг вытащил из кармана смятый шоколадный батончик, оставшийся неизвестно с каких времён.

А Эллен… Здесь фантазия предательски ярчала.

Она сидела бы на краю его кровати – неловко, как птица, готовая взлететь при малейшем шорохе. Ее розовые волосы в полумраке казались бы не такими кричащими. Может, она даже осмелилась бы спросить что-то вроде:

– Это твоя любимая?

И показала бы на книгу в его руках.

Резкий поворот на бок. Матрас скрипел под ним, как живой укор.

Они не принадлежали этому месту. Никто не принадлежал. Особенно она.

Эллен – эхо без собственного голоса. Она научилась растворяться.

Не физически. Нет, ее розовые волосы все так же выделялись в серой массе школьных коридоров. Но в их компании она стала чем-то вроде теневого отражения: кивала, когда смеялись остальные, морщила нос, когда Сэм сквернословила, даже курила с тем же нелепым выражением лица, что и Рон.

Но иногда – ломалась.

– А вы когда-нибудь думали, что мы все, может, уже мертвы, и это чистилище? – выпаливала она вдруг посреди обсуждения вчерашнего матча.

Тишина. Потом Сэм фыркала:

– Бля, ну ты выдала.

И Эллен тут же сжималась, будто ее физически шлепнули по носу.

– Да… глупость, – бормотала она, торопливо затягиваясь сигаретой и кашляя.

Энтони наблюдал. Его раздражала эта отчаянная мимикрия. То, как она вчера повторяла за Лиамом «чертовы капиталисты», хотя явно не понимала смысла. Как сегодня уже копировала Рона, нарочито грубо сплевывая между турников.

Но больше всего его бесило другое. Он понимал ее. Потому что за всей этой нелепой игрой в «свою» он видел то же, что и в зеркале по утрам – испуг. Страх оказаться лишней.

Именно поэтому в тот день, когда она в очередной раз осмелилась, он неожиданно для себя вступился:

– Да ладно, – пробормотал Энтони, не поднимая глаз от книги. – Не такая уж и глупость.

Эллен замерла. Сэм подняла бровь. А Лиам… Лиам странно ухмыльнулся, будто что-то понял.

Глава 5

Полицейский участок больше походил на лазарет после боя, чем на рабочее место следователя.

Бумаги повсюду. Не аккуратные стопки, а хаотичные завалы, словно кто-то методично перерывал каждый лист в поисках той самой, единственной зацепки. Фотографии жертв, пришпиленные к пробковой доске, казалось, не просто висели там – они наблюдали. Застывшие глаза, открытые рты, бледная кожа под вспышкой фотокамеры.

А в центре этого хаоса – он. Эдриан Вольф.

Сигаретный дым вился вокруг него, как туман над болотом. Третья за час, и явно не последняя. Пепел длинной змейкой тянулся к краю стола, вот-вот готовый обрушиться.

Санчес сидел напротив, отчет судмедэксперта в руках. Его пальцы чуть дрожали, когда он перелистывал страницу за страницей.

– Черт возьми, Эдриан… – Голос его сорвался, будто слова застряли где-то между горлом и губами.

Вольф поднял взгляд.

– Ну?

Санчес швырнул папку на стол, откинулся на стуле, и его лицо вдруг стало старше – не на годы, на десятилетия.

– Это же бойня.

Дым рассеялся у окна, смешавшись с городским смогом. Где-то внизу зазвонил велосипедный звонок, чей-то смех взлетел в воздух, как конфетти. Жизнь – наглая, яркая, не замечающая того, что происходит за этим стеклом.

– Да. – Окурок с хрустом поддался под его пальцами, оставив после себя только серый прах. Вольф не сводил глаз с Санчеса. – Так говоришь, словно своими глазами этого не видел.

Голос его напоминал скрежет металла по льду – холодный, резкий, безжалостный.

Санчес провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть с себя следы той бойни, что навсегда впечаталась в сетчатку.

– Видеть-то видел… – Его пальцы сжались в кулаки, потом разжались. – Но копаться в этом – еще того хуже.

Где-то за стеной зазвонил телефон, застучали каблуки секретарши. Обычный день. Обычный кошмар. Вольф потянулся за новой сигаретой.

– Кто-то же должен.

Вольф протянул руку, и Санчес передал ему папку. Старый детектив открыл ее на странице с фотографией Луизы Дэвис.

Его пальцы, шершавые от табачного пепла и вечной работы с бумагами, скользнули по глянцевой поверхности снимка. Фотография запечатлела последний момент жизни женщины. Не саму смерть, а ее след: темные дыры на спине, растекшуюся по полу юбку, неестественно вывернутую руку.

– Пять ударов в спину, – констатировал Вольф.

Голос его звучал так, словно он видел это своими глазами. Первый удар. Нож входит чуть ниже лопатки. Она не кричит – только резко вдыхает, как будто ей перехватило дыхание. Второй. Третий. Она падает, но удары продолжаются. Четвертый. Пятый.

– Нападающий даже не дал ей шанса обернуться.

– Или не успела обернуться.

Вольф медленно поднял на него взгляд.

– Разница есть. – Он отложил фотографию и потянулся к следующей. – Если бы она успела – были бы следы борьбы. Царапины на руках. Может, даже клочок ткани под ногтями. – Вольф прищурился, мысленно поворачивая фотографию под тем же углом, под каким вошло лезвие. – Глубина двенадцать сантиметров, – произнес он, будто отмеряя расстояние на линейке. – Лезвие вошло под сорок пять градусов.

Его указательный палец резко дернулся в воздухе, воспроизводя траекторию удара. Вверх. Глубоко. Чуть вбок – чтобы обойти ребро.

– Повредило левую почку и аорту.

Санчес побледнел. Он все еще представлял себе боль, крик, ужас. Вольф же видел технику.

– Первый удар – смертельный. – Он перевернул страницу. – Но убийца не остановился.

На следующем снимке еще одна рана. Аккуратная. Точно рассчитанная.

– Второй удар. Ниже. Между ребер.

Палец снова двинулся по воздуху, но теперь строго вертикально – будто хирург, знающий, где искать сердце.

– Добивающий.

На столе между ними лежали не просто фотографии. Лежало доказательство, что они охотятся не за человеком. А за часовым механизмом смерти.

Бумага шуршала, как опавшие листья, когда Вольф перевернул страницу. Перед ними предстало лицо Джошуа Дэвиса – того самого «золотого мальчика», чья улыбка еще недавно красовалась на доске почета «Риверсайда». Теперь его черты были искажены предсмертной гримасой.