Полная версия

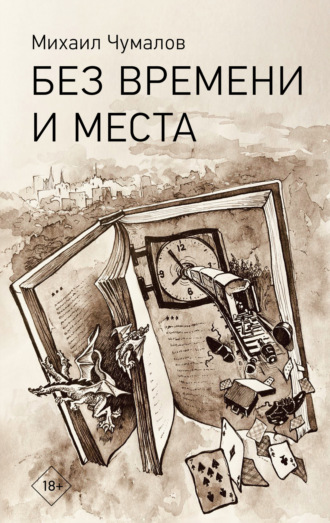

Без времени и места

Когда-то эти земли были истоптаны тысячами лошадиных копыт. Столетиями орды незнакомцев с суровыми бородатыми лицами, целые племена и народы, приходили в эти степи издалека, с востока и с запада, чтобы оставить потомкам разнообразные искусные артефакты, скрытые сейчас под тонким слоем земли. Все эти люди давно умерли, и их кости гниют в многочисленных курганах под сухими травами.

«Для вас – века, для нас – единый час», – вспомнилось Андрею, и он вдруг подумал, что эти строки обрели сейчас новый смысл. За час, не больше, пробежит поезд сквозь эти пространства, под которыми спрятаны свидетельства многих веков существования человечества. Пройдёт немного времени – полвека или чуть больше – один миг в масштабах истории, и на Земле не будет больше ни Андрея, ни Пшеничных Усов, ни этого спящего человека в рыжих брюках, ни даже Заевшего Мальчика, словом, никого из тех, кто сел сегодня в поезд, а эти степи всё так же будут залиты солнцем, как сегодня и тысячу лет назад. И уже другие бородатые люди будут выкапывать из земли следы прошедших жизней.

Жизнь – это машина времени с неработающей задней передачей. Но мы, современные люди, научились обращаться со временем запанибрата. Мы, чей срок так ничтожно мал, что в большой книге всемирной истории уложится в пару строк, умеем, благодаря книгам, фильмам, музеям и прочим достижениям цивилизации, переноситься мысленным взором на тысячелетия назад и заново проживать судьбы тех, кого давно нет с нами. Мы так привыкли это делать, что и не задумываемся, сколько миллиардов отдельных жизней утекло с тех пор, сколько личных драм, трагедий и комедий кануло в безвестность, и только единицам повезло оставить свои имена в памяти потомков.

А ещё Андрей подумал, что надо бы писать историю не как принято, то есть от древности к современности, а наоборот: начиная от сегодняшнего дня углубляться в прошлое, шаг за шагом докапываться до корней и причин нынешних событий. Может быть, тогда люди научатся наконец извлекать уроки из прошлого.

Всё это Андрей надумал от скуки. Вырванный из привычного ритма и заключенный на сутки в железную коробку, он почувствовал себя брошенным и одиноким. Никто из попутчиков не проявлял желания общаться.

За полтора часа пути Андрей ещё ничего не узнал об этих людях – даже их имён. Кто они? Куда и зачем едут? Знакомство состоится позже. Но тебе, читатель, я уже готов кое-что рассказать о них. Ведь это я, автор, извлек их из тайников своей памяти и собрал в этом поезде.

* * *Паренька на верхней полке звали Сергей Георгиев. Он имел биографию, на первый взгляд ничем не примечательную. Вырос Сергей в Севастополе в семье морского офицера немалого ранга. Военную карьеру его отца, обещавшую многое, прервал несчастный случай – взрывом на корабле ему оторвало ногу, и теперь инвалид, списанный со службы, доживал свой век, председательствуя в ветеранской организации. Мама Сергея работала стенографисткой при штабе флота. Морское будущее парня было предопределено, и он оправдал ожидания семьи. Отслужив после десятилетки в армии, Сергей нанялся матросом на рыболовецкое судно и каждый год, в путину, выходил на несколько месяцев в море ловить ставриду. Сходя на берег, работал в порту. Так прошло пять лет.

Уволившись с корабля после очередной путины, Сергей получил на руки такую характеристику: «Во время службы матрос Георгиев показал себя хорошим специалистом. Любит выпить и появляться на работе в нетрезвом виде. К спиртным напиткам устойчив. Опрятен, вежлив. Морской болезнью не страдает. К порученному делу относится ответственно. Имеет взыскания за неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Участвует в политической жизни судна. Имеет два привода в милицию за драку. Повышает свой культурный уровень. Регулярно пишет статьи для судовой стенгазеты. С положительной стороны характеризуется отрицательно».

Да, читатель, Сергей был обычным советским моряком. Очень далёким от идеала, каким его изображали в книгах и фильмах, но и не безнадёжно пропащим. Пил, волочился за девчонками, дрался иногда, как и все, но на работе не филонил и честно давал стране рыбы. Впрочем, была у него ещё одна, тайная, жизнь, о которой не знало не только начальство, но и близкие приятели. Вышло так, что морские боги по какой-то своей прихоти наделили этого простого севастопольского паренька писательским талантом большой силы. Юношей, прочитав «Морские рассказы» Станюковича, Сергей решил, что будет писать книги о моряках. С тех пор он не расставался с блокнотом и карандашом. Парень оказался сметлив и наблюдателен. Он умел впитывать ощущения жизни, пропускать их через себя, подмечать и точно описывать детали. Для того он и ходил в море – набираться впечатлений и знаний о рыбацкой жизни. Даже самые близкие – отец и мать – не ведали до поры, что их непутёвый сын ночами, после работы в порту, пишет повесть о черноморских рыбаках.

С начинающими авторами такое случается нечасто, но первое же творение Сергея было замечено в литературном мире. Молодому автору помог отец, а точнее – его авторитет в ветеранских кругах. Знакомый со многими военными моряками, отец Сергея показал повесть Николаю Васильевичу Гоголю – редактору журнала «Морской вестник», адмиралу в отставке и полному тёзке классика. Журнал этот беллетристики не печатал, и адмирал не был литератором, но, видно, имя к чему-то обязывало, и он смог по достоинству оценить рукопись Сергея. Старый моряк уловил в ней биение настоящей, не книжной жизни, хорошо ему знакомой по службе. И рекомендовал повесть другу – многократно орденоносному советскому писателю, обласканному властью и осыпанному почестями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.