Полная версия

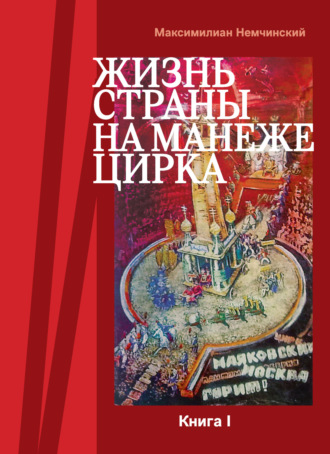

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

Так случилось, что отечественный цирк, ставший государственным, обязан был выражать на манеже художественные воззрения, идеологию государства. И цирковая пантомима представляла для этого самые широкие возможности. Пантомима излагала идеологию каждого момента конкретно, однозначно, убедительно.

Цирк, национализированный в 1919 году и ставший государственным, за десятилетия своего существования неоднократно обращался к событиям, которые представлялись значительными для истории и реалий страны. Наиболее полно они воплощались на манеже в жанре цирковой пантомимы. Так постепенно, год от года, создавалась своеобразная летопись жизни нашего государства.

При этом, отражая каждый новый этап развития страны, цирковая пантомима находила для этого все новые творческие приемы. Самый массовый жанр цирка активно осваивал (скорее, даже присваивал) достижения сопредельных искусств. Благодаря этому совершенствовалось и развивалось постановочное мастерство создания пантомим. Оно чем дальше, тем решительнее опиралось на растущее актерское мастерство артистов цирка. На их умение выразить и определенное действие, и конкретную ситуацию через трюк.

Для того, чтобы постигнуть возможности цирковой пантомимы, необходимо разобраться, как конкретно происходит этот многотрудный процесс.

Частью работы над цирковой пантомимой – основополагающей (необходимо подчеркнуть) – является создание ее режиссерского сценария. Все этапы формирования постановочного замысла, по возможности, анализируются. В этом процессе наиболее убедительно предстают и художественные вкусы режиссера, и идеологические требования государства, творческие прорывы театра и кино, и технические возможности цирка. Ведь художественная жизнь манежа развивается под несомненным и постоянным воздействием постановочных тенденций как отечественного, так и мирового театра.

Разумеется, главное в работе над пантомимой – это спектакль, показанный публике. Именно он служит свидетельством профессионального уровня, достигнутого цирком ко времени каждой постановки. К тому же постановка пантомимы всякий раз обогащает артистические возможности своих исполнителей и заставляет если не заново, то по-другому совершенствовать техническое оснащение цирка. Все это оказывает несомненное воздействие на развитие циркового искусства в целом.

Хотя сюжетные спектакли периодически (иногда даже с похвальной регулярностью) появляются (скорее, появлялись) на манеже отечественного цирка, никакой преемственности в их постановочных приемах наблюдать не приходится. Они настолько разнесены друг от друга временем или местом выпуска, что всякий раз создаются как бы заново, от нуля. Разумеется, определенные находки, скорее даже воспоминания, легенды о них так или иначе пытаются повторить. Но новый сюжет, другой актерский состав, особенности архитектуры каждого стационара, конкретные задачи, которые ставит перед собой постановщик, всякий раз приводят к своему оригинальному результату.

Подлинной преемственности мешает и практически полное отсутствие хоть какой-нибудь литературы о самих цирковых пантомимах, о путях ее осуществления на манеже, отсутствует даже возможность ознакомиться со сценариями. Из всех пантомим отечественного цирка за все время его деятельности как государственного известна лишь публикация текста А.Н. Афиногенова и М.И. Бурского «Трое наших»[15].

Цирк, который ощущает себя (и ждет такого же восприятия ото всех) частью театральной культуры страны, стремится, чтобы всякий раз его постановки отвечали художественным и идеологическим требованиям, предъявляемым в каждый конкретный период к сценическим спектаклям.

На осуществление цирковых пантомим серьезное воздействие оказывает и ряд причин, неизвестных театральным постановкам. На первый взгляд это относится к приспособлению животных к существованию в требованиях сюжета. На деле же куда более сложным является погружение предлагаемых обстоятельств в цирковую специфику, поиск трюкового решения поступков и взаимоотношений персонажей. Ведь им приходится существовать на манеже и даже исполнять привычные трюки в иных, нежели в номерах, комбинациях и при совершенно другой мотивации. А ведь именно трюки как основное манежное действие призваны характеризовать и героев, и взаимоотношения между ними.

Частью, порой даже определяющей характер работы, становятся различные технические аттракционы (взрывы, обвалы, водопады). Выразительные сами по себе, они требуют актерского присутствия и участия. И здесь уже нет надежд на застольный период. Приходится экспериментировать и импровизировать, находя наиболее выигрышные варианты, в реальных условиях на манеже и при полной декорации. Ведь все, придуманное и продуманное, часто неузнаваемо трансформируется при воплощении. И предвидение этой непредсказуемости является частью режиссерской работы над цирковой пантомимой. Поэтому несомненный практический интерес представляет знакомство со способами, к которым прибегали режиссеры, добиваясь осуществления своих конкретных постановочных задач.

Пожалуй, еще более существенное значение имеют вопросы музыкальной и световой организации этого непривычного для цирка зрелища. Тем более, что они накрепко связаны с выявлением общего задуманного пластического языка постановки.

К этим проблемам, и не только к ним, заставляет обращаться стремление реконструировать постановку на манеже такого редко демонстрируемого и далеко не исчерпавшего себя жанра, как цирковая пантомима.

К сожалению, литературы, исследующей хоть какие-нибудь проблемы, связанные с созданием либретто пантомим, их оформлением, приемами показа актерской работы, постановочными приемами, устройством технических аттракционов, фактически не существует.

Подобных исследований нет на русском языке. Ее обошли вниманием и многочисленные публикации об истории, мастерстве и искусстве манежа всех остальных стран света, изученных намного подробнее, чем отечественный цирк.

Тем более, нет работ, реконструирующих постановки пантомим[16]. А эта проблема представляет уже не просто исторический, но и прикладной производственный интерес.

Ведь практическая работа сформировала немало технических и художественных приемов, которые постоянно сохранялись и обогащались.

Здесь предпринята попытка реставрировать процесс создания каждой пантомимы, стремящейся отобразить на манеже жизнь страны, наиболее значительные этапы ее развития. Это касается всего комплекса подобного процесса. Создание сценария, утверждение оригинального жанрового решения, поиск образно-художественной сферы пантомимы, работа с художником, композитором, балетмейстером, осветителями, часто – с конструкторами и инженерами потребовали серьезных и длительных изысканий. Они были затруднены тем, что подобное исследование не проводилось ни в отечественной, ни в зарубежной специальной литературе.

Не проанализирован и меняющийся от спектакля к спектаклю процесс работы режиссера-постановщика с артистами. Изменения эти были связаны не только с практическими, всякий раз новыми постановочными задачами, которые приходилось решать. Часто причина заключалась в неподготовленности цирковых артистов (иногда и приглашенных режиссеров) к выполнению новых, непривычных художественных задач. Воспитанию актеров для исполнения ролей в пантомиме сопутствовал не менее трудоемкий процесс обучения технических работников, без выучки и исполнительности которых сложный спектакль на манеже невозможно было бы подготовить и осуществить. Так как и эту сторону работы над пантомимой обошли вниманием отечественные и зарубежные исследователи, пришлось обратиться к периодике, доступным архивным материалам и, главное, к беседам со всеми участниками пантомим, которых удалось разыскать.

Собранный уникальный материал позволил решиться на воссоздание показа наиболее значительных пантомим отечественного цирка с 1927 по 1987 год. Их анализ в книге третьей – «Реконструкции» – поможет, хочется надеяться, совершенствованию практической постановочной работы современных цирковых режиссеров.

Я стараюсь при анализе всех процессов создания той или иной пантомимы и вообще направленности художественной работы на манеже избегать каких-либо современных оценок происходящего. Каждая пантомима при всей ее самодостаточности рассматривается как часть общей постановочной работы цирка и в то же время как реализация общих тенденций развития смежных искусств. Ведь все пространственно-временные произведения, в том числе и осуществленные в цирке, подчиняются художественным (значит, и идеологическим) критериям своего времени. И именно с этих позиций должны исследоваться.

Я стремлюсь следовать мудрому призыву Георгия Леонидзе (пер. Бориса Пастернака):

Не разлучайте песни с веком,Который их сложил и пел.Разумеется, разыскать и обработать материал за более, чем шестидесятилетний период, было бы невозможно без участия и помощи огромного числа людей, так или иначе связанных с цирком. Их было так много, что перечислить всех невозможно. Тем не менее считаю необходимым вспомнить моего друга, удивительного циркового артиста, режиссера и конструктора Александра Николаевича Ширая, заведующих уникальным Музеем цирка (теперь – Музеем Санкт-Петербургского цирка) Александра Захаровича Левина, Наталью Кузнецову и Екатерину Шаину, благожелательных сотрудниц библиотек СТД и ГИТИСа, а также помогавшую в обработке собранного материала Надежду Подъяпольскую.

Полная перемена программы

Цирки в 1917–1924 гг

Старый цирк точно знал, как заполучить зрителя. Стоило хоть немного понизиться сборам, тут же объявлялась полная перемена программы.

Замена номеров гарантировала новые аншлаги.

Октябрьская революция нарушила и это правило. Ведь поменялся зритель.

«Может быть, более чем в любом месте, в цирке заметно изменение состава публики, – писал поэт и композитор М.А. Кузмин, верный почитатель мастерства манежа, – ни буржуазных семейств с кучей прифраченных в шубках детей, ни воспитанников привилегированных учебных заведений, занимавших барьерные ложи своими шинелями и треуголками, ни юнкеров целыми партиями в вычищенных перчатках, ни приказчиков с их дамами, ни молодцов по верхам, разговаривающих с клоунами, – все это, как метлой, выметено. Коридоры, буфет и зало цирка напоминают теперь, скорее всего революционный лагерь, или железнодорожную станцию на одной из бесчисленных теперь границ»[17].

Отныне цирку предстояло приспосабливаться к вкусам этого «революционного лагеря». Ведь другого зрителя попросту не было.

Поменять что-либо в цирковом номере крайне затруднительно. Куда проще поставить злободневную пантомиму. После февральской революции цирковые директора так сумели сохранить свои труппы. Действительно, кто из обывателей, граждан демократической республики по новой терминологии мог бы устоять, прочитав анонс:

«Сенсационная новость!

Большая обстановочная пантомима с прозой!

ГЕРОЙ СТАРОГО РЕЖИМА ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

в 6 актах.

Участвуют до 100 персон! Два оркестра музыки!»[18]?

Жители Саратова, потенциальные зрители цирка Никитиных, тогда, в июне 1917 года, и не устояли. Никитины получили желанные аншлаги и похвалы за гражданскую сознательность.

А за шесть лет до этого в том же Саратове Виталий Лазаренко, начинающий соло-«рыжий» и талантливый прыгун, пробовал заговорить на манеже. «Я выступал со стихами, – вспоминал клоун одно из своих антре тех гастролей, – и нарисовал на громадном картоне портреты Распутина и Илиодора[19]. Распутина я назвал распутным, а имея в виду Илиодора, говорил: Помидор. Номер имел необычайный успех. Я затрагивал в нем то, о чем не смели писать газеты. Сейчас же после номера в уборную вошел пристав с двумя городовыми и, предложив захватить с собой рисунки, повел меня в полицию»[20].

Разумеется, после февральской революции полицейских репрессий можно было не опасаться, а интерес к личности Распутина, одного из «героев» старого режима, даже возрос. Начали появляться пьески всевозможных жанров, делающие деньги на доходной теме. Из их множества обращает на себя внимание оригинальностью построения «злободневное обозрение» В.И. Легата[21] «Распутин и его сподвижники». Оно состоит из череды самостоятельных законченных эпизодов, в которых конкретные исторические персонажи, известные своей связью с Распутиным, рассказывают-распевают о нем на мотивы популярных песен, романсов и даже оперных арий. Эпизоды эти связывает между собой комментарий Конферансье (так он именован в тексте). Этот же персонаж придавал оригинальному действию востребованный в ту эпоху финал.

Сцену, как и принято в подобного вида зрелищах, под звуки «Марсельезы» заполняли демонстранты с красными флагами и возгласами «Свобода!», «Да здравствует Свобода!».

Тут же вступал Конферансье, представлявший и оценивавший появление всех царских холопов. «Чтобы отпраздновать этот день полезнее и торжественнее, – говорил он, – заставим общими силами эту (указывая за кулисы) правительственную рухлядь присоединиться к нам».

Милиционеры выводили всех действующих лиц: министров, полицию и т. д. Из народа кричали: «Достаточно мы пели для вас “Боже, царя храни”, спойте вы теперь для нас русский народный гимн!»

«Герои» отказывались, толпа настаивала и добивалась своего. Начинал звучать новый гимн демократической России, который подхватывали участники зрелища, да и, как легко догадаться, все зрители:

– Отречемся от старого мира[22]!..Так патетический революционный финал закономерно завершал политическую буффонаду.

Можно предположить, что таким же композиционным приемом воспользовались при создании цирковой пантомимы. Ее построение позволяет реставрировать обещание программки, что Виталий Лазаренко (он был участником и первого, номерного отделения) «будет говорить всю правду про Гришку Распутина, Штюрмера, Протопопова, Сухомлинова, предателя Мясоедова[23] и других царских холопов»[24].

Судя по всему, действие пантомимы было разбито на локальные эпизоды – акты, которые соединял конферанс Лазаренко. Вот эта-то обещанная «проза», то есть звучащий на манеже текст, и направлял зрелище. Не исключено, что это были рифмованные строчки, ведь они при достаточной краткости и подаются легче и воспринимаются четче. В каждом эпизоде пантомимы с принятым в цирке преувеличением разыгрывалась «вся правда» о взаимоотношениях Распутина с каким-нибудь из «царских холопов» или дамой-поклонницей, разумеется, и с императрицей, и с самим Николаем, забулдыгой-пьяницей, погубившим Россию. Обещанные программой «100 персон» обеспечивали зрелищный фон дуэтным сценам, представляя или военные маневры и парады, или придворные балы. Эффектной подаче этих массовок способствовали богатая, тогда еще не утраченная костюмерная цирка Никитиных, а также озвучивающие пышное зрелище духовой и струнный оркестры.

И если цирковая пантомима у Никитина предположительно следовала такой же постановочной схеме, что и обозрение Легата, то она, безусловно, заканчивалась, по традиции, апофеозом, разумеется, «грандиозным апофеозом». И действительно программка подтверждает, что в духе сюжета и времени апофеоз на манеже был озаглавлен «СВОБОДНАЯ РОССИЯ». Реставрировать его содержание и даже мизансцены проще простого. Ведь вряд ли эта постановка саратовского цирка отличалась в 1917 году особой смелостью или художественной оригинальностью.

Подобные «живые картины» показывали повсеместно, демонстрируя свою гражданскую благонадежность, все театры страны, даже московский Большой театр. Его, к примеру, оперный спектакль для делегатов Совета солдатских и рабочих депутатов открывался, как подробно отмечает журналист, «аллегорической группой, изображающей “Освобожденную Россию”. В центре на возвышении фигура женщины в сарафане (актриса Н.К. Правдина) со снопом в руках[25]. На ступенях, ведущих к возвышению, разместились фигуры: Пушкина, Гоголя, Шевченко, Мусоргского, Римского-Корсакова. Они окружены представителями народностей России. Одетый в национальные “боярские” костюмы хор поет “Марсельезу”»[26].

Такие, ничего не меняющие по существу в самих спектаклях, пантомимах или программах политические вкрапления неоднократно осуществлялись в те времена. Ведь они служили прекрасным доказательством лояльности к новой власти. Так, например, к Октябрьским торжествам 1918 года оба московских цирка (Саламонского и Никитина) ставят апофеоз «Кузнецы социализма», к которому поэтом-футуристом Василием Каменским сочинено стихотворение. Его на Цветном бульваре прочтет признанный кинокумир, премьер Малого театра В.В. Максимов, а для цирка Никитиных – клоун Дмитрий Альперов[27]. Это были понятные и оправданные попытки говорить с новым зрителем на привычном тогда языке лозунга и плаката.

Так уже повелось, что именно клоуны, понуждаемые профессией быть в курсе социальных и политических новостей (публика ждала острого слова с манежа), становились инициаторами всех художественных и организационных перемен в цирковых номерах, представлениях, жизни цирка. Они стремились и старались понять, чего все-таки ждет от них новый зритель. Сообразить, что для этого можно и нужно сделать.

Подавали пример Петроград и Москва.

М.А. Станевский – Бом возглавил новый цирковой профсоюз, Международный союз артистов цирка. Когда Радунский – Бим отказался от директорства, цирком Саламонского стало руководить Товарищество артистов (участники делили выручку между собой по маркам) во главе со старейшим клоуном-буфф Сергеем Сергеевичем Альперовым и молодым Леоном Танти: он и брат успели уже вместе полюбиться зрителю как «современные музыкальные клоуны». Любые союзные и организационные проблемы оперативно решали брат Леона, Константин, и сын Альперова, Дмитрий.

В Петрограде, тогда еще столице Страны Советов, исполнители номеров, гастролирующие в цирке Сципионе Чинизелли, тоже решили взять управление в свои руки, создать Коллектив артистов (Колларт), но руководители города мастеров манежа не поддержали. Тогда на заседание Комиссии по организации зрелищ и представлений отправился председатель Петроградского отделения профсоюза «Сцена и арена», музыкальный клоун Юрий (Георгий) Костанди и внес предложение обсудить вопрос о создании Государственного цирка и устройства при нем Школы циркового искусства. Предложение показалось настолько несвоевременным, что его даже не включили в повестку дня. Правда, Вс. Э. Мейерхольд, член этой Комиссии, рекомендовал начать ходатайствовать об организации при Театральном отделе особой секции, «которая бы взяла на себя разработку вопросов, связанных с реформой цирка»[28]. И, хотя конкретных решений так и не приняли, посланцы цирка были довольны. Ведь даже председательствующая Комиссии О.Д. Каменева заявила, что «искусство циркового артиста революционнее по существу искусства всех других видов театра»[29].

Признанный и обласканный (на словах), цирк был оставлен в руках владельцев и предоставлен сам себе. Как выжить и как жить, приходилось решать каждый раз заново. Все зрелищные предприятия, и цирки в том числе, не отапливались. Оркестранты, как и зрители, сидели в шубах. Но гимнасту и акробату, да и клоунам, и дрессировщикам сама их профессия выйти на манеж в шубе не позволяла. У них была одна лишь возможность согреться – работа, один способ сохранить рабочую форму – репетиции. И они вкалывали все дни недели, кроме понедельников, объявленных днями отдыха для артистов. Разумеется, мастера манежа не отдыхали в этот день. Они искали, они соглашались на любой случайный заработок. Это была единственная возможность прокормиться. Ведь восьмушка непропеченного хлеба, скверная селедка, щепотки соли и махорки, положенные по продовольственным карточкам, выдавались далеко не каждый день. А если и удавалось «отовариться», утолить этим голод свой и близких уж точно не было возможности. Вот и приходилось в тридцатиградусные морозы пешком (лошади были съедены, трамваи не ходили) тащиться через весь город в районные фабричные и красноармейские клубы, чтобы отработать там за «паек». Но часто приходилось соглашаться и на бутерброды с повидлом, на морковный чай с сахарином или изюмом. «Эпоха бесконечных голодных очередей, “хвостов” перед пустыми “продовольственными распределителями”, – вспоминал эти годы Ю.П. Анненков, – эпическая эра гнилой промерзшей падали, заплесневелых хлебных корок и несъедобных суррогатов»[30]. Так жила вся Россия. Так выживали и артисты. Кроме работы в цирке, часто приходилось ходить на субботники, разгружать вагоны с продовольствием, на прочие трудовые повинности. Но при этом вечерами зажигались фонари-абажуры над манежами, распахивались занавесы форгангов, выходили двумя колоннами униформисты, начинались цирковые представления. Под бравурную музыку, как до революции. И артисты старались выглядеть праздничными и ловкими – как вчера, как всегда. Так было в Петрограде, то же происходило и на цирковых манежах Москвы, куда советское правительство переехало в марте 1918 года.

Что делать, как благоустроить жизнь, как обновить искусство – и здесь решалось наспех, между делами. Журнальные публикации сохранили сообщения о так называемых «диспутах о цирке». Проводились они по понедельникам в маленьком зале Дома цирка, принадлежащего цирковой профсоюзной организации. Судя по скудным отчетам прессы, будущее цирка обсуждали поэты и писатели, маститые и начинающие театральные режиссеры, эстрадные антрепренеры, даже нарком просвещения нашел время для большой речи. Выступление А.В. Луначарского позже опубликовали и неоднократно цитировали в дальнейшем. Сами артисты в этих диспутах не участвовали. Во всяком случае, сообщений даже об их, кроме В.Л. Дурова, присутствии обнаружить не удалось. Артисты цирка, разумеется, стремились заполучить управление цирками в свои руки. Но всевозможные митинги, собрания, резолюции, обращения не помешали провести национализацию театров, а заодно и цирков.

В марте 1919 года в составе Театрального отдела Наркомпроса организовали Секцию цирка[31]. Страстная любительница верховой езды, поклонница Чемпионатов борьбы и жена поэта И.С. Рукавишникова, Нина Сергеевна, была назначена ее заведующей. Появлению человека, фактически несведущего в цирковом искусстве, никто не удивился. Ведь Секция цирка предполагалась всего лишь органом контроля деятельности цирковых профессионалов. И действительно секцией была тут же создана Временная комиссия по организации Московских государственных цирков (другие национализации избежали), которую перед открытием зимнего сезона предполагали преобразовать в Директорию по управлению этими цирками.

Такое решение тем более успокоило недовольных. Ведь к работе привлекались ведущие мастера и профессиональные администраторы обоих цирков столицы (правительство РСФСР к этому времени уже переехало в Москву). Кому как не самим мастерам манежа знать, что и как следует усовершенствовать в их непростом искусстве. Артисты, предвкушая творческие перемены, с энтузиазмом принялись решать запутанные организационные проблемы. А за возрождение отечественного цирка или же, как неоднократно формулировал нарком просвещения, «очищение его от грязи и безвкусицы», члены секции принялись сами. Что делать с цирковым искусством по существу, они не знали. Поэтому занялись проблемами внешнего его облагораживания.

Был объявлен конкурс на костюмы «униформиста» и «рыжего». С эскизами появились один из известных художников русского авангарда В.Г. Бехтеев, юная, и уже потому «левая», О.А. Карелина, Б.Р. Эрдман, тогда еще артист Камерного театра.

Благодаря еще одному конкурсу на роспись зала пришли прославившийся своими станковыми работами, оформлением «Сакунталы» в Камерном театре и революционных празднеств П.В. Кузнецов и скульптор С.Т. Конёнков, известный своим умением выразить в мраморе и дереве лирику и бунтарство. Дружба с борцами Чемпионата (они, подрабатывая, позировали для этюдов обнаженной натуры в его мастерской) пробудила в нем интерес к цирку.

Декрет, провозгласивший национализацию цирка (23-й из 27 параграфов документа), был подписан 26 августа 1919 года, а уже 12 сентября А.И. Деникин, один из руководителей белого движения, отдал новую директиву о наступлении на Москву, возложив овладение столицей на Добровольческую армию, усиленную конными корпусами Шкуро и Мамонтова.

Конница Мамонтова прорывает фронт.

20 сентября белые взяли Курск.

28 сентября армия Юденича при содействии английских танков перешла в наступление.

В октябре взяты Воронеж и Орел. На очереди был арсенал Красной Армии – Тула.

К 20 октября враг захватил Ямбург, Красное Село, Гатчину, Детское Село.

Возникла угроза для Петрограда.

16 октября приказом Военного Совета Комитета обороны все увеселительные места и театры Петрограда были закрыты и воспрещено свободное движение после 8 часов вечера (только 4 ноября, после освобождения Гатчины, приказ был отменен).

Москвы все эти беды не коснулись так остро.

2 ноября Секция цирка ТЕО Наркомпроса даже опубликовала информацию, что приступила к реорганизации цирка: «Основа реформы: уничтожение отдельных цирковых номеров и сведение циркового представления к единому действу. Типом такого представления явится пантомима, основным содержанием которой будет демонстрация силы, ловкости, бодрости и отваги»[32].