Полная версия

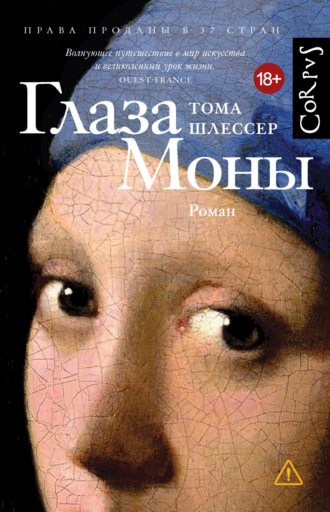

Глаза Моны

– Погоди, сначала я открою тебе еще одну тайну. Ты не задумывалась, почему нарядно одетый молодой человек играет на лютне, сидя плечом к плечу с деревенским парнем?

– Да, правда, это как-то странно.

– В целом Тициан хочет создать впечатление чего-то единого, гармоничного. Пейзаж с холмами, речкой, домом и деревьями, пастух со стадом, два главных персонажа – горожанин и селянин, – все будто сливается в предзакатном мареве, которое мастерски передается мягкими сумеречными тонами. А мирное соседство городского и деревенского жителей нужно Тициану, чтобы выразить всеобщую согласованность, полное музыкальное созвучие. Эта музыка, этот концерт под открытым небом – связующая нить всего изображения.

– Но ты забыл о женщинах! А вон та, с флейтой, тоже участвует в концерте, правда?

– Можно и так подумать. Но вряд ли. Скорее и она, и другая, с кувшином, не реальные спутницы юношей, а плод их воображения. В этом разгадка тайны. Музыка, которую нарядный горожанин исполняет, сидя рядом с деревенским приятелем, вызывает женские образы, которые возникают в их уме. Как будто этот безупречный аристократ в самом деле искал и нашел прибежище в природе, в безмятежной идиллии, чтобы дать волю своей любви к поэзии и пению, дать, повторяю, волю своему воображению. В то время его стали называть красивым словом phantasia, фантазия; в эпоху Возрождения фантазия, как никогда, цвела пышным цветом!

– Художник, наверно, думал о любви.

– Не спорю. Конечно, две тициановские нимфы полны прелести и чувственности, конечно, эти мысленные формы не чужды любовному желанию, похожи на фантазмы. Но все же, думаю, не это главное. Две женские фигуры, одна с флейтой, другая с кувшином, – аллегории творчества и поэтических грез. Концерт на лоне природы запускает воображение, а уж оно рождает разные образы. Потому что воображение стимулирует само себя и, питаясь собою, раскручивается по спирали. Картина и показывает нам то чудное воодушевление, которое разрастается вширь и вглубь, призывает нас довериться воображению, волшебной силе, благодаря которой невидимое становится видимым, а невозможное возможным.

Мона подняла брови и указала деду глазами куда-то налево, как бы говоря, чтобы он незаметно посмотрел в ту сторону. Он понял ее и сделал, как она хотела. Но ничего особенного не заметил, хотя… какая-то женщина преклонных лет в зеленой шали, со слегка напудренным лицом явно не случайно держалась рядом с ними и тайком прислушивалась, о чем они говорят. Она покраснела, закашлялась и поспешно пошла прочь.

– По-моему, Диди, она влюбилась!

– У тебя слишком буйное воображение, Мона.

5. Микеланджело. Отрешись от материального

Диего, конечно, неисправимый балбес, ему бы хоть иногда помолчать, но нет, дурацкие вопросы так и сыплются из него как из дырявого мешка, и каждый раз все помирают со смеху. Так получилось и теперь, когда учительница, мадам Аджи, сделала ему выговор за то, что он задержался на первой перемене и опоздал на построение в галерее в 10:30.

– Давно пора перестать играть, – внушала она ученику.

Упрек был по делу, ничего не скажешь, но Диего зачем-то возразил. Конечно, не со зла, скорее из самого искреннего любопытства, однако мадам Аджи это вывело из себя.

– А вы, – ляпнул Диего, – вы уже перестали играть?

Учительница послала его к директору, и он пошел, весь в слезах, уверенный, что его наказали ни за что.

На большой перемене Лили и Жад позвали Мону играть “в рок-группу” – игра состояла в том, чтобы по мере сил изображать музыкальные страсти. Одна из девочек становилась режиссером. Она сооружала подружкам невероятные наряды, используя случайно подвернувшиеся под руку вещи, и обе бешено кривлялись, играя роль гитаристки и певицы на сцене. А третья делала вид, что заходится от восторга, как фанатка, или освистывает и отплевывается. Но Мона отказалась. Не хочется. Не до того. Что-то портило ей настроение. Из головы не выходил утренний вопрос Диего. Теперь ей казалось, что он не собирался дерзить, когда задавал его. Он совершенно искренне хотел знать, когда человек перестает играть. Где тот порог, тот возрастной рубеж, переступив который люди теряют вкус к тому, чтобы выдумывать и тут же, не сходя с места, разыгрывать всякие истории? Когда отмирает эта способность легко переноситься в другой мир, превращать все вокруг в за́мок, космический корабль или прерии Дикого Запада? Диего, а теперь и Мона задумались об этой странной перспективе, словно предчувствуя, что однажды – и, возможно, очень скоро – они тоже неизбежно покинут зыбкое пространство, где игра начинается естественно, сама собой, а не преднамеренно. Но когда? Когда именно произойдет этот обрыв?

Поглощенная этими мыслями, Мона застыла посреди школьного двора, по которому, как беспорядочные атомы, сновали во все стороны дети. И вдруг, откуда ни возьмись, ей угодил в висок тяжелый, пропитанный грязной водой из лужи пенопластовый мяч. Она пошатнулась и свалилась на землю, на глазах выступили слезы. Собрав все силы, она не расплакалась, но было ужасно обидно видеть, как тот самый Гийом, красавчик-второгодник, догнал мяч и как ни в чем не бывало побежал дальше играть в футбол. Ни слова, ни взгляда! Хорошо, что к ней подбежали и помогли ей встать Лили и Жад.

– Ну, давай в рок-группу!

И Мона согласилась. Дав волю своему воображению, она преобразилась в отвязную поп-звезду, Жад – в суматошного импресарио, а Лили – в многотысячную толпу. Лица их, вместо прожекторов, озаряли солнечные зайчики.

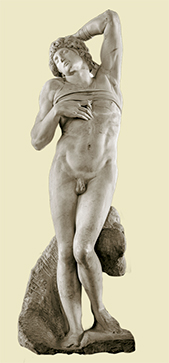

* * *На этот раз Анри привел Мону в зал, поражавший каким-то торжественным холодом, где ничто не притягивало взгляд, как в залах с яркими картинами. Здесь, в галерее музейного крыла Денон, всегда было мало народа. Анри галерея не нравилась по двум причинам: во-первых, она больше походила на сквозной проход, ведущий куда-то коридор, не имеющий самостоятельной ценности, а во-вторых, была какой-то призрачной, неживой. Впрочем, возможно, это присуще тому, что в ней выставлялось, – скульптуре, в частности скульптуре итальянского Возрождения. Темные бронзовые и белые мраморные статуи стояли тут рядами.

Мона послушно подошла вместе с Анри к каменной фигуре скорченного в конвульсиях человека. В галерее гуляло гулкое эхо, и Моне резали слух вопли ребенка, которого, отдуваясь, тащил на плечах дородный мужчина, вероятно, его отец. Еще не так давно, вспомнила Мона, она тоже любила вот так карабкаться на взрослых. И она попросила дедушку, такого высоченного и еще вполне крепкого, посадить ее на плечи. Это был довольно опасный трюк, но Анри согласился, присел, дал внучке влезть себе на шею и, сделав мощный рывок, выпрямился во весь свой гигантский рост. Мона взлетела чуть ли не до потолка и очутилась на высоте двух с половиной метров, так что голова ее была почти на уровне мраморного лица статуи, на которое прочие посетители могли смотреть только снизу вверх.

Закрытые глаза, сомкнутые пухлые губы, классически правильные черты, тонкий прямой нос ровно посередине лица, над ним – густое облако волос. Голова клонится к правому плечу, но не лежит на нем; пластичная мускулистая правая рука согнута в локте, крупная ладонь прижата к груди, точнее, прикрывает сердце, пальцы касаются срединной продольной линии, разделяющей тело на две половины. Над грудью какая-то тонкая, задранная вверх одежка. Если не считать ее, тело этого человека полностью обнажено, на стыке ног виден лишенный волос лобок, чуть согнутая левая нога опирается на мраморный выступ и слегка разворачивает бедра изящным, полным грации движением. А закрепляет это впечатление закинутая за голову левая рука. Похоже, как будто статую лежащего в полном изнеможении человека поставили вертикально. Сзади к фигуре примыкает бесформенная каменная глыба, похожая на волну, которая поднимается выше колена. Эта почти необработанная глыба почему-то заканчивается едва обозначенной обезьяньей головой.

Кто первым прекратил молча разглядывать статую? – не Мона, а ее дед, уставший держать тяжеленькую внучку на плечах. Он поставил ее на пол. Точка обзора статуи переместилась для нее гораздо ниже. Мона старалась не смотреть на чересчур, как ей казалось, выпирающий член и, запрокинув голову, вновь устремила взгляд на мраморное лицо. Отсюда до него было очень высоко и далеко.

– Диди, ему хорошо или плохо?

– А ты как думаешь?

– По-моему, можно сказать и так, и этак. Когда я была у тебя на плечах и смотрела на него вблизи, мне казалось, что ему скорее хорошо, а глядя снизу, я думаю, что он страдает. Во всяком случае, когда у меня что-то болит, я корчусь… почти так же, как он!

– Вообще-то об этой статуе мы мало что знаем наверняка. Она остается загадочной. Точно известно, кто ее автор: Микеланджело Буонарроти, возможно, лучший художник всех времен, человек выдающийся и очень непростой, в котором дарование сочеталось с крутым нравом, что всегда, еще с тех пор, когда он обучался искусству во Флоренции, вызывало ревность современников. Рассказывают, например, что кто-то из таких же, как он, учеников, обозлившись и на его художественное мастерство, и на грубость, разбил ему нос кулаком. Так что Микеланджело на всю свою очень долгую жизнь остался с исковерканным лицом. К дурному характеру прибавилось еще и уродство.

– Почему уродство? У тебя вон тоже большой шрам на лице, но я врежу первому, кто назвал бы тебя уродом! – возмутилась Мона и с лукавой улыбкой прибавила: – Ты, по-моему, такой красавец!

– Ну, у тебя хороший вкус. Отца Микеланджело оскорбляло желание сына стать скульптором, потому что в то время эта профессия считалась низменной, как любой ручной труд, и приравнивалась к ремеслу каменотеса. Но Микеланджело был глубоко убежден – таково его призвание. Помимо того, он был еще и образованным человеком, поэтом, мыслителем, последователем античной школы неоплатонизма. Это учение называется так по имени великого древнегреческого философа Платона, оно рассматривает земной мир и наше тело как темницу, из которой надо вырваться, чтобы воспарить в область идей, духа, воображения. Неоплатоником был также правитель Флоренции Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным и прославившийся тонким художественным вкусом; он с ранних пор стал почитателем Микеланджело и заказал ему крупные работы.

– И ты привел меня посмотреть статую этого правителя?

– Нет, перед тобой не Лоренцо Медичи. Дело в том, что в начале XVI века с Флоренцией соперничал в могуществе и роскоши и желал обзавестись красотами не хуже флорентийских другой город, колыбель Италии и всей христианской Европы.

– Знаю, это Рим! Папа вечно повторяет одну и ту же шуточку. Вместо “все дороги ведут в Рим” говорит “все дороги ведут в ром”… Я каждый раз смеюсь. Скорее, чтобы его не обидеть.

– Забудь пока про папины остроты. Поговорим о папе римском. В то время им был Юлий II, владевший огромными богатствами и внимательно следивший за талантом Микеланджело. Папа тратил несметные деньги на украшение города.

– Да-да, – прервала деда Мона. – Это он нанял Рафаэля!

– Запомнила, молодец! Вот и Микеланджело он нанял. Скульптор разбогател, но по-прежнему жил очень скромно, чуть ли не в нищете и оставался одиноким. Говорили, что он совсем не тратил деньги, а хранил их под кроватью. Так вот, пришло время, когда Юлий II заказал ему проект своей гробницы. Для нее-то и предназначалась вот эта статуя и вторая, которую ты видишь рядом, – Анри показал Моне скульптуру “Восставшего раба”, парную к “Умирающему рабу”, – обе они должны были украшать монументальную гробницу папы.

– Заказал для своей могилы? Как-то грустно предвидеть собственную смерть.

– Верно, Мона. Однако, по мысли Юлия, римского папы, верившего в вечную жизнь и воскресение, надгробие выражало не безысходность, а тонкую и парадоксальную смесь горя и радости, вечной славы и глубокой скорби. И Микеланджело это хорошо понимал. Недаром он, прекрасный поэт, однажды написал: “Мне меланхолия отрада”.

– Тяжело, наверно, было работать с Микеланджело.

– Вот потому-то он всегда, даже над такими колоссальными вещами, как фрески Сикстинской капеллы, работал в одиночку, слишком резкий для дружбы и совершенно неспособный разделять умопомрачительные труды с товарищами или помощниками. Но с Юлием II Микеланджело ладил, потому что у них были схожие характеры: оба вспыльчивые, не терпящие компромиссов, обоим безразлично мнение других, лишь бы не отступиться от собственных великих замыслов. В мировой истории не было художника, который бы так яростно вожделел к красоте, как Микеланджело. Но не к нежной и сладостной, как у Рафаэля, нет, у творений Микеланджело другая красота, тревожная, рожденная в противоборстве. Недаром говорят о свойственной ему terribilità[7].

Мона вцепилась в руку Анри, чей голос становился все ниже, так что в нем тоже слышалось что-то устрашающее. Свободной рукой он жестом балетного танцора описал в воздухе что-то вроде спирали, как бы следуя за изгибами мраморного тела или изображая колеблющееся пламя.

– Смотри, безупречное, мускулистое тело этого цветущего юноши выражает и блаженную негу, и мучительную боль. Статуя называется “Умирающий раб”, и эта вопиющая двусмысленность воплощает некую поразительную идею. Поражает она тем сильнее, что исходит от художника, который всю жизнь работает руками: обтесывает камень, возится с кистями и красками. А идея такая: надо отрешиться от всего материального, вещественного, осязаемого. Это трепетное тело переходит от земных скитаний в запредельные, идеальные сферы, подобно тому как становится из раба свободным человеком, из мраморной глыбы – прекрасной скульптурой. Все эти три перехода, каждый из которых – избавление от тяжелой, грубой, порабощающей земной материи, – происходят одновременно, в ужасном и высоком порыве слитых воедино радости и страдания. Происходит освобождение.

Анри умолк и несколько раз обошел статую вместе с Моной. Пока она, приглядевшись к левой стороне, не задала вопрос, которого он дожидался:

– А почему тут голова обезьяны?

– Я очень рад, что ты заметила и удивилась. Возможно, потому что обезьяна – пародия на человека и на художника, ведь он подражает всему, что видит, можно сказать, обезьянничает. Заметь, изображение не окончено, оно тонет в необработанном камне. Это символ того низменного, материального уровня жизни, от которого следует оторваться. Микеланджело любил говорить, что скульптура уже существует в мраморной глыбе, надо только освободить ее, устранить оболочку. В материальном хаосе уже заложен дух и идеал, творение в чистом виде.

Выслушав эту речь, Мона отвела взгляд от “Умирающего раба” и пошла к выходу вместе с дедушкой, но на пороге галереи остановилась, обернулась и не устояла перед искушением проститься со скульптурой по-обезьяньи: трижды присела, ухнула и похлопала себя по ляжкам. Анри так и подмывало присоединиться к этому дикарскому прощанию, но он спохватился, увидев разгневанного охранника, похожего на косматого медведя.

6. Франс Хальс. Уважай простых людей

Поль сломался и пил все больше. Горестно сутулясь, он заплетающимся языком все твердил Камилле о своих “материальных проблемах”, с которыми не может справиться, но которые, уверял он, никак не влияют на его отношение к любимой жене и дочери. Стойкая Камилла долго слушала его с немой тревогой. Но в тот вечер за столом, когда муж при Моне опрокидывал рюмку за рюмкой, она сухо сказала ему, что эти самые “материальные проблемы”, видимо, вполне его устраивают, поскольку дают повод топить все беды в вине.

– И эта гнусность, по-твоему, не материальная проблема?

Поль был оскорблен тем, что его дурное пристрастие обнажили на глазах у дочери, и хотел было выйти вон, в гневе расколотив что-нибудь, все равно что, лишь бы погромче грохнуло. Но не решился. Даже на это не хватало воли. Камилла тут же пожалела – не стоило говорить такое при дочери, тем более что упрек был не совсем справедлив. Но поздно.

В первый момент холодная ярость, прозвучавшая в словах матери, ошеломила Мону, но ее реакция оказалась поразительной: она потянулась с легким вздохом, как будто хотела расслабиться, придать своим мускулам побольше свободы и гибкости, чтобы по возможности выбраться из телесной оболочки детства и вступить во взрослый мир, куда ее занесло помимо ее воли. Странным образом этот жест, кажется, разрядил нависшую тяжесть. А потом Мона с какой-то почти комической серьезностью и рассудительностью произнесла, неловко, но отважно копируя взрослую интонацию:

– А знаешь, мама, может быть, папа когда-нибудь переработает свои проблемы. (При этом слове Поль вздрогнул, но прерывать дочь не стал.) И сделает из них что-нибудь замечательное. В книгах и фильмах всегда бывают печаль и несчастья, но, если хорошо их описать, получается прекрасное произведение.

Поль и Камилла застыли как оглушенные, а Мона, договорив до конца, умолкла в спокойном сознании выполненной миссии и даже не стала рассказывать забавные случаи, которые приключились в школе. Ужин закончился очень быстро, и Мона, едва доев пирожное с кремом мокко, ушла в свою комнату.

– Поль?

– Да?

– Тебе не кажется, что этот психиатр Моне жутко на пользу?

– Ага. Просто жутко… Кстати, следующий сеанс завтра.

* * *Для машин загорелся красный. Мона отпустила руку деда и помчалась через улицу. На тротуаре обернулась, побежала назад и снова пошла за руку с неторопливо шагавшим Анри. Этакий живой бумеранг.

– Мне не очень нравится, когда ты вот так мечешься, Мона!

– Ну, Диди! Я же осторожно. И потом, я всегда оборачиваюсь проверить, где ты.

– Смотри, когда-нибудь превратишь меня в тень.

Мона страшно удивилась – и было чему! В тень? Почему это? А Анри намекал на миф об Орфее, который обещал рассказать ей, еще когда три недели назад они стояли перед картиной Рафаэля.

– Орфей был поэтом и прекрасно играл на лире. Его пение завораживало даже диких зверей.

– Так бывает?

– Во всяком случае, у Орфея получалось. Его голос приманивал львов, лошадей, птиц и змей! Никто не мог устоять. Однажды Орфей влюбился в нимфу Эвридику и взял ее в жены. К несчастью, Эвридику укусила змея, и она умерла. Изнемогавший от горя поэт спустился в царство мертвых, чтобы вернуть ее. Очаровал своим чистым голосом Аида, бога преисподней, и тот позволил ему вывести Эвридику на землю. Но поставил условие: Орфей ни в коем случае не должен оборачиваться и смотреть на свою возлюбленную, пока они не выйдут в мир живых. И вот, когда до конца пути осталось совсем немного, Орфей, не слыша позади шаги Эвридики, тревожно оглянулся. И она тут же превратилась в легкое облачко и навсегда исчезла среди теней.

– Ой, Диди, как это грустно!

До самого Лувра Мона жалась к Анри, как пугливый зверек. Висла на нем, цепляясь за рукава и полы его одежды, жадно вдыхала запах его одеколона. И повторяла себе, что смотреть надо “прямо перед собой, прямо перед собой, прямо перед собой”. Благодаря этой мантре она сумела быстро сконцентрировать внимание на очередной картине, выбранной в коллекции голландских художников XVII века.

Погрудный женский портрет, довольно небольшой, в почти квадратной, чуть больше в длину, чем в ширину, раме. На нем изображена пухлая, но не дородная брюнетка, чуть повернутая вправо. Улыбка приоткрывает верхний ряд зубов, отяжелевшие от хмеля и буйного веселья веки полуопущены. По направлению взгляда можно заключить, что она лукаво смотрит на что-то, чего мы не видим. Белая кожа кажется очень плотной еще и за счет густо наложенной краски и контрастирует с копной вьющихся волос, которые перехвачены повязкой и беспорядочно падают за спину; судя по этой лохматой гриве, перед нами простолюдинка, крестьянка. Открыта плотно стиснутая корсажем довольно пышная грудь. На девушке белая рубашка, а поверх нее кораллово-красная блузка. Фон картины довольно невнятный, в коричнево-серых тонах: то ли каменная стена, то ли хмурое северное небо. Так или иначе, ничто не отвлекает внимание зрителя от лица этой свободной, задорной, небрежно одетой девчонки.

Мона разглядывала картину минут двадцать, потом посмотрела на табличку и подняла брови:

– Диди, кто такая цыганка?

– Картина написана в 1626 году, а название дали позже, никто не знает, точно ли это цыганка. А вообще цыгане – загадочный народ, ни на кого не похожий своими нравами и образом жизни. Они были кочевниками, то есть никогда не оставались подолгу на одном месте, нигде не оседали, бродили по дорогам и не занимались никакими общепринятыми ремеслами. С одной стороны, их опасались, с другой – видели в них воплощение заманчивой вольности. Цыгане славились своей музыкальностью и, как считалось, обладали талантами к магии: умели гадать по картам, по хрустальным шарам и линиям руки.

– Гадать? Вот здорово! Погадай мне, Диди, скажи, что со мной будет?

Мона протянула деду ладонь. Как же Анри стало больно от этого вопроса, который Мона произнесла с трогательной доверчивостью. В этих словах ему померещилась угроза слепоты, вечной тьмы, он увидел внучку, потерявшуюся в ночи без звезд и без луны. Неужели, неужели такое может случиться? Мона изучала свою ладонь, выискивая в бороздивших розовую кожу линиях какой-нибудь знак, послание, озарение. А потом крепко стиснула пальцы в кулак. Это было невыносимо. Сердце Анри оборвалось, внутри все сжалось. Но в такие минуты в нем просыпалась железная воля, он напомнил себе, насколько важно выполнить задуманное на случай, если Мона и правда потеряет зрение.

– Лучше ты скажи мне, Мона, что ты думаешь об этой цыганке.

– Трудно сказать. Ты водишь меня в Лувр, чтобы показывать красивых женщин и мужчин, ведь правда? Ну, так мне казалось. Богини Боттичелли, Джоконда Леонардо, раб Микеланджело – все они просто вау! А тут… ты, может, думаешь иначе, но, по мне, эта цыганка не такая уж красавица. – Мона помолчала. – Хотя…

– Хотя что?

– …раз художник ее написал, значит, наверно, считал ее хорошенькой?

– Несомненно. Я не уверен, что он употребил бы именно это слово, но что-то он определенно в ней нашел, ты права. Что-то такое, ради чего стоило написать портрет. Надо тебе сказать, что с начала Возрождения, с XV века, становилось все больше людей, которые заказывали свои портреты. Они платили – иногда очень дорого – художникам и часто требовали, чтобы на картине их изображали привлекательными, без физических недостатков, представляли в выгодном свете, во всем величии и блеске: в элегантных нарядах, за каким-нибудь достойным занятием. Обычно заказчики были людьми состоятельными, занимающими высокое положение в обществе. Портрет должен был запечатлеть их образ, их значительность, их власть. Вот почему в залах Лувра так много портретов принцев и королей.

– Да, но на некоторых картинах есть и простые люди. Вот у Тициана был деревенский парень, который что-то пел рядом с хорошо одетым музыкантом.

– Правильно, но это не портрет. Вспомни-ка, на картине тот парень был не один. Тициан написал то, что на языке живописи называется жанровой сценой, то есть сцену из повседневной народной жизни, в которой есть какое-то действие. А на портрете действия нет, все неподвижно, как в вечности.

– Вот только мне кажется, что эта цыганка двигается и даже поворачивается… как твой Орфей.

Вспомнив Орфея, Мона грустно вздохнула.

– Верно замечено, Мона, – она поворачивается к чему-то, что не поместилось на картине. Что это, мы не видим, но оно явно привлекает ее внимание. И заставляет ее улыбаться. Так что да, она совершает какое-то действие.

– Какое?

– Нельзя сказать, но художник, его зовут Франс Хальс, голландец, а в Голландии в первой половине XVII века писали очень много картин, на которых изображали повседневные радости простых людей: танцы, застолья, уличные гулянья, попойки в трактирах. Словом, жанровые сцены, смешные эпизоды, полные живой, откровенной радости.

– Вроде дня рождения, когда пришли в гости Жад и Лили!

– Ну да, примерно, если заменить соки и колу вином и пивом. А теперь внимательно посмотри, что делает Франс Хальс. Он выделяет свою цыганку из общей сцены, отделяет ее от остальных, получается картина на грани жанровой живописи и портрета. Это и есть ключ к ней: растрепанной, слегка захмелевшей краснощекой девчонке, цыганке, то есть одной из тех, кого считают маргиналами, вдруг воздается честь, которой обычно удостаивают знатных богатых людей. Кто она такая, толком никто не знает, цыганка и цыганка, но Франс Хальс хочет привлечь уважительное внимание к ней и ее соплеменникам.

– Франс Хальс сам был цыган?

– Нет. Он писал портреты людей из разных сословий. А особенно ценят его за решительную манеру накладывать мазки, так что они ясно различимы, почти ощутимы, и мы видим на холсте не гладкое, ровное изображение, а, напротив, динамичное и временами бурное столкновение красочных пятен. Такая техника может покоробить, показаться резкой, но в ней больше энергии. Лица приобретают живость.