Полная версия

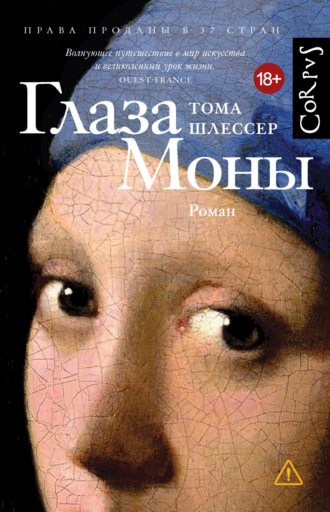

Глаза Моны

– Диди, зачем ты мне рассказываешь о нем, когда перед нами картина другого художника? Кажется, ты ошибся залом.

– Нет, милая, я не ошибся. И к сожалению, мы не сможем осмотреть весь Лувр. Но я хотел рассказать тебе о Фландрии, чтобы ты лучше поняла, по контрасту, что представляли собой соседние с ней Нидерланды, республика, страна вольномыслия, открытая для всех религий, а значит, и для протестантов; развитие городов привело ее к экономическому процветанию. Вермеер, в отличие от Рубенса, не был героическим борцом за веру или политическую идею, он очень тонко изображал домашний быт, в котором нет – вовсе нет! – ничего презренного, как и ничего возвышенного. Говоря о нем, приходится все время повторять: “мало”, “почти ничего”. О его жизни очень мало сведений. Известно, что у него было одиннадцать детей и что он жил в Дельфте, но мы даже не знаем, как он выглядел; после него осталось очень мало картин, не больше трех десятков, в их сюжетах очень мало разнообразия, да и формат их очень скромный.

– Почему, интересно, об одних художниках, как, например, о Рембрандте, известно так много, а о других так мало?

– Понимаешь, узнать о художнике нам помогают свидетельства и архивы: письма, дневники, записи о том, что он покупал и продавал. Вермеер в свое время был признанным мастером, и его высоко ценили коллекционеры, любая его картина стоила больше, чем простой каменщик или кузнец зарабатывал за несколько лет, и была по карману только очень богатым людям, то есть его работы любили и он как художник был весьма востребован. И все-таки недостаточно знаменит. Он вписывался в художественную школу и не отличался от собратьев какими-то яркими новшествами. Такие сюжеты, как у него, можно найти у других его современников: неброские сцены домашней жизни, один или два персонажа в окружении множества вещей, часто в довольно сложной композиции. Считается, что он применял камеру-обскуру, оптическое устройство, предвосхищавшее наш фотоаппарат, которое позволяло получить сильно уменьшенное изображение предметов, навести на резкость и, обведя контуры на бумаге, положенной на матовое стекло, получить основные очертания будущей картины с учетом перспективы. Несколько раньше у Рембрандта была прекрасная мастерская, а у Рубенса – настоящая фабрика, где трудились десятки работников, которые специализировались на разных узких задачах: от растирания красок до прорисовки драпировок. Вермеер же работал один и довольствовался для своих композиций обстановкой собственного дома в Дельфте. Жил он довольно замкнуто, и после его смерти не осталось никаких архивов и практически никаких касающихся его документов. Так что понадобилось, чтобы прошло время и появилось некоторое количество, так сказать, особенно зорких знатоков, чтобы по достоинству оценить его поистине уникальный талант. Величайшие гении, Мона, нуждаются в чутких и вдумчивых зрителях!

– Таких, как мы с тобой, Диди!

– Особенно таких, как ты! Но в данном случае надо первым делом благодарить жившего в XIX веке искусствоведа Теофиля Торе. Представь себе, заняться Вермеером он смог потому, что ему пришлось покинуть Францию, где он в 1849 году был приговорен к смертной казни за свои политические взгляды. Он бежал и стал жить в Бельгии и Голландии, воспользовавшись этим, чтобы исследовать творчество нашего художника, и обнаружил множество его картин. Настоящий роман!

– Скажи, а что этот человек на картине делает со своим небесным глобусом?

– Можно только строить предположения. Понятно только, что он проверяет какие-то расчеты или какие-то данные из лежащей перед ним книги. Изучает космическую карту… В XVI и XVII веках, несмотря на открытия таких великих ученых, как Коперник, Кеплер и Галилей, доказавших, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, церковь продолжала навязывать людям догматические представления, будто центр мира – человек. Но в преуспевающем просвещенном обществе, в котором жил и творил Вермеер, эта догма была посрамлена. Человеческий разум упорно стремится проникнуть в тайны вселенной. Мореплаватели бороздят океаны на кораблях, а ученые в своих кабинетах путешествуют по космическому океану с помощью вычислений и воображения. Вермеер не первый изображает вот такого астронома, до него похожие картины писали другие художники, например, Герард Доу. Но астроном у Доу работает ночью, при свече. Это скорее астролог или даже алхимик, чуть ли не колдун. Вермеер же показывает ученого при свете дня, чтобы подчеркнуть: его герой занят рациональным научным исследованием.

– А что за картина висит на задней стене?

– Невозможно угадать. Сам Вермеер никаких опознавательных знаков не оставил, но искусствоведы, кое-что обдумав и сопоставив, пришли к выводу, что это “Спасение Моисея”, то есть чудо, благодаря которому первому из пророков удалось избежать смерти, а позднее стать освободителем своего народа. Если угодно, можно увидеть в этом определенный символ. Мне же кажется, что в этой жанровой сцене отсылка к библейской истории должна напомнить о важности духовного начала. Чтобы мы не истолковали картину как восторженный гимн разуму, противостоящему вере. Глобус, астролябия, книги – все эти предметы говорят об измерении мира, его движении, соразмерности его частей. Эта совсем небольшая картина состоит из бесчисленного множества штрихов, световых точек, тончайших прикосновений кисти. В ее тесном пространстве уместился космос в миниатюре. И каждая мельчайшая деталь содержит в себе все величие беспредельного мира. Повсюду дышит бесконечность, дразнящая своей непостижимостью и дающая пищу фантазии.

Возможно, Анри хотелось бы добавить, что годом позже, в 1669-м, будут посмертно опубликованы “Мысли” Паскаля со знаменитым фрагментом о двух бесконечностях: большой и малой. Но он увидел, что Мона в полном изумлении, и решил остановиться. Уже и то, что сказано, слишком огромно для такой маленькой головки. Паскаль подождет. А пока его внучке нужнее всего чашка горячего пузыристого шоколада.

9. Никола Пуссен. Храни твердость духа

Перед новогодними праздниками Поль не продал совсем или почти ничего, хотя объявил дешевую распродажу больших киноафиш и одну из них, афишу “Сталкера” Андрея Тарковского, в отличном состоянии и с автографом художника, стоившую несколько сотен евро, отдал за несколько десятков. На афише были нарисованы три маленькие человеческие фигурки среди дюн, перед огромной дверью, из-за которой выглядывала маска не то собаки, не то волка. Полю не хотелось уступать афишу за бесценок, но выбирать не приходилось. Зато он отказал Камилле, когда она предложила купить у него большую коллекцию виниловых пластинок, якобы для того, чтобы раздарить коллегам-волонтерам. Поль понял, что жена делает это из любви к нему, но почувствовал в этом жесте и жалость, которая его унижала.

Финансовые проблемы обострились до такой степени, что он стал сильно урезать расходы. Зима выдалась холодная, а он упорно не включал обогреватели и по возможности гасил везде свет. Но на красное вино, подогревавшее его изнутри, не скупился. Хотя и знал: эффект обманчив, алкоголь лишь ненадолго расширяет сосуды и никак не помогает бороться с холодом. Но Поль на все махнул рукой.

Однажды, когда Камилла задержалась, работая над бухгалтерскими отчетами в своем обществе помощи малийским беженцам без документов, которое располагалось на улице Бара в Монтрёе, Мона пришла после школы в отцовскую лавку. Ей нравилось делать вид, что она работает, как большая, а Поль, подыгрывая дочке, давал ей мелкие поручения, которые она, гордая собой, старательно выполняла. Ей не терпелось стать взрослой, и она не понимала родителей, с сожалением вспоминавших о детстве, о своих школьных годах.

В лавке были две вещи, которых Мона побаивалась: стальной бутылочный еж-растопырка, похожий на какого-то жуткого монстра, и люк, который вел в огромный темный погреб. Но она с удовольствием сидела в подсобном помещении и составляла для Поля опись старых американских журналов, скупленных когда и где придется. Их названия на английском языке звучали как магические заклинания. Страницы часто бывали изъедены плесенью, но Поль твердил, что на них есть охотники во всем мире. И пока он начищал какой-нибудь старый музыкальный автомат со слабым звуком, Мона прилежно корпела над своей описью, как монах-переписчик. В лавке без конца крутились шлягеры Франс Галль. Когда она пела “Мастер Сезанн”, Мона вдруг чихнула от пыли, дернувшись при этом так, что головой пихнула этажерку, с нее свалилась и на полу раскрылась здоровенная коробка. Мона не стала звать папу, а принялась сама разглядывать содержимое коробки и нашла валяющиеся на стопке журналов Life свинцовые фигурки – причем много, не один десяток! Должно быть, про них просто забыли. Даже при тусклом свете Мона, ощупывая их, поняла, как изумительно тонко они сработаны. Что это: игрушки или статуэтки для украшения? Она погладила крошечного, бьющего в тарелки клоуна – до чего же изящная штучка, как хороши переливчатые краски, особенно красный колпачок! Фигурка была так хороша, что Мона решила поместить ее на витрину, где были выставлены образцы товаров, в самый дальний уголок. Папа, рассудила она, все равно не обратит внимания на такую крохотулю, зато этот маленький свинцовый клоун составит ему компанию, немножко скрасит одиночество.

* * *На улице дул сильный ветер, а Лувр обдавал посетителей теплом, словно укутывал их в мягкий шелк. Мона пришла в длинном пальто с капюшоном и сапогах с белой меховой опушкой. Этот наряд составлял разительный контраст с весенним колоритом картины, к которой подвел ее дед.

Четыре персонажа: трое пастухов и некая женщина – окружили серую каменную гробницу, занимающую центральное место в картине. Высотой она, судя по соотношению с человеческим ростом, около полутора метров. Первый пастух стоит у левого угла гробницы, положив на нее руку, в другой руке у него посох, он молод, одет во что-то короткое, белое с розовым оттенком, на курчавых волосах венок из плюща. Он смотрит на второго, тоже полуобнаженного, явно постарше, с темной бородой, который опустился на одно колено и рассматривает надпись на камне. С другой стороны, напротив первых двух, – третий пастух, тоже совсем юный, в красном, он склонился, поставив ногу на обтесанный камень, и пальцем указывает на выгравированные слова. Но смотрит в другую сторону, на женщину, которая положила руку ему на плечо. Она одета в желтое и синее, на голове что-то вроде тюрбана. Женщина улыбается, возможно, сдерживает смех. Все фигуры выписаны с предельной ясностью. Только четырнадцать букв на гробнице видны не так отчетливо. Они полустерты, отчасти их заслоняют руки склонившихся пастухов. На заднем плане два дерева, поближе – тоже древесные стволы и листва. А на горизонте горный пейзаж под голубым небом с лентами облаков. Чувствуется, что день, хотя и лучезарный, на исходе.

– Ну, Мона, ты уже четверть часа стоишь, уткнувшись в картину носом. Смотри – проткнешь!

– Диди, ну погоди, еще минутку!

Анри смотрел на Мону и чувствовал, что она точно так же, как пастухи на картине, изо всех сил старается понять. Удивительная созвучность действий девочки за рамками картины и персонажей внутри! Он перебирал в уме многочисленные ученые толкования этого сюжета гениального художника, в частности, думал о комментариях Эрвина Панофского. Панофский! Его имя, вошедшее в пантеон истории искусств, совершенно неизвестно широкой публике, но Анри почитал его, как физики почитают Эйнштейна. Подобно Эйнштейну, стремившемуся открыть всеобщий закон, который объединил бы основные законы физики, Панофский искал некий верховный закон видения и изображения, – искал и, разумеется, не находил. Это воодушевляло Анри – ведь видение мира определяет отношение к нему, связь эта очевидна, но неуловима.

– Ладно, сдаюсь, – внезапно сказала Мона. – Скажи мне, что же там написано, на этом камне? Я догадалась, что надо прочесть эти слова, раз все на картине пытаются их прочесть. Помоги мне.

– А сама ты не можешь? Но ведь это очень простое латинское выражение.

– Откуда же мне знать латынь?!

– Конечно, это я в шутку. Я и сам ее подзабыл. Но эту фразу помню. Тут написано: Et in Arcadia ego, что значит: “И в Аркадии я”.

– Где-где?

– В Аркадии. Это область на полуострове Пелопоннес, в Греции. Образованному человеку XVII века название было хорошо знакомо, потому что в то время много читали античную литературу. Например, у Вергилия и Овидия, родившихся в I веке до нашей эры, часто упоминается эта пастушеская страна как место, где живется сладостно и безмятежно. Аркадия – счастливый край.

– Это и показывает художник.

– Да. Никола Пуссен никогда не был в Греции. Но изображает прекрасную Аркадию во всей ее буколической красоте. По сути, все виды природы, которые он написал за свою долгую жизнь, выражают аркадский идеал: гармоническое сочетание благодатного изобилия и предельной простоты. Всего вдоволь и ничего лишнего. Есть все, что нужно, и ничто не обременяет.

– Знаешь, мама с папой тоже любят природу, а я как-то не очень. И честно говоря, мне иногда ужасно скучно с ними гулять. Особенно когда они влюбленно смотрят друг на друга, а мне велят идти поиграть.

Анри вспомнились слова художника Франсиса Пикабиа: “В сельской тишине мне так скучно, что хочется грызть деревья”. Но вряд ли стоило еще и подзуживать Мону, поэтому он оставил воспоминание при себе и продолжил рассказ:

– Природа несовершенна. Задача художника – улучшать ее. В XVII веке был популярен написанный на итальянском важный трактат некоего Ломаццо. Он говорил, что художник, изображая природу, должен улучшать ее на трех уровнях: размещая разные ее части на сообразном расстоянии, строго соблюдая ее пропорции, правильно распределяя тона палитры. Полный порядок в линиях и красках.

– И Пуссен следовал этим правилам?

– Да, но он пошел дальше. Гораздо дальше. Пуссен чрезвычайно лаконичен, он стремится к стабильности, скуп на эффектные приемы. В этом смысле он ближе к “классицизму” XVII века и не приемлет течение, которое презрительно именовали “барокко” (что означает – жемчужина неправильной формы). У Пуссена все правильно, все регламентировано. Из-за этого сегодня он не кажется таким уж привлекательным, не поражает с первого взгляда, как его современники Рубенс, Симон Вуэ и другие, чье творчество покоряет обилием контрастов, страстей и движений. Впрочем, сам Пуссен говорил, что Караваджо – помнишь, это тот мастер светотени, которого мы упомянули, когда говорили о Рембрандте, – явился на свет, чтобы “разрушить живопись”.

– Вряд ли Пуссену понравились бы боевики современного кино.

– Наверно. Тем более что он предпочитал огромным монументальным холстам, изобилующим сценами и фигурами, станковую живопись, картины скромных размеров, сдержанные и многозначительные.

– На этой картине человеческие фигуры немного похожи на статуи.

– Ты права. Хотя Пуссен не был скульптором, но, прежде чем браться за кисть, он лепил восковые фигурки персонажей и помещал их в закрытую коробку. То есть создавал трехмерные модели своих картин. Спереди проделывал отверстие, через которое смотрел внутрь, а по бокам дырочки, чтобы проходил свет. И в этом миниатюрном театре подыскивал наилучшее освещение и такое расположение, такие жесты персонажей, которые лучше всего отвечали сюжету.

– А он был знаменитым?

– Жизнь Пуссена была довольно странной. Поначалу во Франции его не оценили по достоинству. В 1624 году он поехал в Рим, чтобы добиться успеха там, и действительно приобрел в Вечном городе славу картинами на моральные темы. А в 1642 году Людовик XIII позвал его обратно во Францию и присвоил титул “первого художника короля”. Это почетное звание, но Пуссену оно не подходило. Как я тебе уже говорил, Пуссен любил работать медленно, основательно, писать тщательно продуманные станковые картины небольшого формата. А в ту пору художник, на которого возлагались важные обязательства, должен был непременно писать для королевской семьи огромные полотна при помощи целой армии помощников, которые выписывали бы драпировки, декоративные детали, а это колоссальный труд, – да к тому же служить определенной политической идее. Тут требовался человек энергичный, деятельный. Пуссен же был не таков. Поэтому во Франции он пробыл недолго и очень скоро вернулся в Италию, где жил до последних дней. Умер он в возрасте семидесяти одного года. Долгий век по тем временам.

Мона изумленно посмотрела на хитро улыбающегося деда. Он-то сам был гораздо старше. А в ее глазах и вовсе бессмертный.

– А ты, Диди, что выбрал бы между Францией и Италией?

– Между Францией и Италией – Альпы. (Мона не поняла каламбур.) Как бы то ни было, эта картина написана в Италии, незадолго до отъезда Пуссена во Францию. Погляди-ка, три пастуха и нимфа озадачены надписью на саркофаге, искусствоведы тоже постоянно спорят о том, от чьего имени она сделана, что это за “я”. Какой-то умерший человек вещает о себе из загробного мира? В таком случае это речь в виде эпитафии, покойный пастух говорит своим собратьям о краткости земной жизни. Или это говорит Смерть? Тогда она напоминает, что свирепствует всюду, даже в идиллической стране, где никто не помышляет, что может когда-нибудь исчезнуть. И смысл картины ясен: аркадские пастухи постигают, что их жизнь, прекрасная и беззаботная, конечна. Это своего рода memento mori — еще одно латинское выражение, Мона! Оно означает: помни, что умрешь.

– Но раз так, почему улыбается женщина?

– Потому что ничто, даже смерть, не стоит того, чтобы трепетать перед ней от страха. Избегая трагического пафоса, но придавая своим персонажам спокойную строгость мраморных статуй, художник призывает зрителя к моральной стойкости, к высоте и невозмутимости духа.

– Кажется, я понимаю. Манера Пуссена – спокойствие. Никаких страстей, потому что он хочет, чтобы его произведения поднялись на ту самую высоту, где… – Мона запнулась.

– …Где дух остается невозмутимым, – продолжил за нее дед. Мона убежденно кивнула. – Скажу тебе больше. В молодости во время драки Пуссену повредили правую руку. Он чуть не потерял ее. Представляешь себе, каково это для художника? И беды на этом не закончились. Позднее, в одном из писем, он жалуется на здоровье. А в 1642 году признается, что рука его начинает дрожать. Причиной, должно быть, стали перенесенные болезни, а возможно, и лечение, если вспомнить об уровне тогдашней медицины. С годами дрожь становилась сильнее. Но двадцать с лишним лет он преодолевал недуг и, не жалея времени и сил, создавал эстетически безупречные произведения. Кисть в дрожащей руке оставалась тверда. Такой вот парадокс. Рука могла дрожать, но Пуссен ни перед чем не дрогнул. Его картины – образец твердости духа.

– А ты, Диди, дрожишь, когда думаешь о смерти?

– Когда думаю о своей, никогда.

– А! Значит, ты веришь в Бога?

– Нет веры без сомнений, Мона.

– То есть как это?

– То есть я сильно в нем сомневаюсь.

10. Филипп де Шампань. Всегда верь в возможность чуда

Доктор Ван Орст, следуя новогодней традиции, поздравил Мону и ее маму и пожелал им всего наилучшего. Но о здоровье ничего не сказал. Заметил только, что Мона не была у него полтора месяца.

– Целую вечность, – проворчал он.

Мона чувствовала себя напряженно. Каждый раз, когда доктор хотел осмотреть ее глаз, он сосредоточенно хмурил брови, и она невольно делала то же самое, что сильно затрудняло процедуру. Хотя взрослые ничего ей не говорили, она понимала, что в любую минуту может прозвучать страшный, окончательный приговор. Прошло несколько минут, а она все ерзала, не в силах сидеть спокойно, и дрожала от страха.

– Подумай о чем-нибудь другом, – гипнотическим тоном сказал Ван Орст.

Но где в мозгу та секретная пружинка, которая позволяет “думать о другом”? “О чем-нибудь другом, о чем-нибудь другом”, – твердила себе Мона. И в конце концов ей удалось запустить некий диковинный мысленный механизм, который стал выстреливать на поверхность сознания разные картинки: то свинцовые фигурки, которые она нашла у отца, то разные гримасы Жад, то усмешка цыганки Франса Хальса, то дедушкин шрам, то шевелюра Гийома. Но ни за один образ она не могла зацепиться, и от этого мельтешения непроизвольно моргала, пока не выскочило воспоминание о тяжелом липком мяче, шарахнувшем ее в висок на школьном дворе, и тут ей стало так больно, что веки совсем захлопнулись. Метод доктора Ван Орста не сработал.

Видя, каких усилий стоит дочке приготовиться к осмотру, Камилла, которой не терпелось, чтобы все поскорее закончилось, вдруг ощутила острую ненависть к доктору, а потом за это и к самой себе. Она хотела вмешаться, но Мона решительным и совсем взрослым жестом остановила ее – “погоди”! Девочка набрала полную грудь воздуха и решила действовать иначе: не отвлекаться на что-то успокоительное, а физически контролировать себя самостоятельно, силой воли. И Ван Орст смог наконец направить в ее зрачок диагностический луч и тщательно все осмотреть. Мона, витавшая где-то в отрыве от своего тела, расслышала только одну реплику из разговора доктора с мамой: “Пятьдесят на пятьдесят”.

* * *Мысль о сомнениях доктора так угнетала Мону, что в Лувр с дедом она пришла очень грустной. Анри, хорошо изучивший каждую черточку внучки, каждый ее жест, чувствовал нежность и жалость при виде ее понурой круглой головки. Ему вспомнился Калимеро, глазастый цыпленок с печальной мордочкой и половинкой скорлупы на голове из аниме-сериала. К Калимеро, единственному черному птенчику среди других желтых, жизнь была “слишком уж несправедлива”, вот и грустное личико Моны в ту среду выражало такую же обиду на судьбу. Анри крепко обнял ее, как ребенок прижимает к груди котенка. Мона страшно удивилась – на деда это совсем не похоже, но настроение ее исправилось, и она снова была готова к путешествию по залам музея. Анри тоже был полон решимости продолжать. Гордый тем, что хорошо знает людей и в том числе свою внучку Мону, он собрался сегодня снова, как и в прошлый раз, посетить страну классицизма, но на этот раз показать не счастливую Аркадию, а нечто более суровое.

На картине две погруженных в молитву монахини. Все вокруг: деревянный пол, потрескавшиеся стены – в серых тонах, это келья, точнее, угол кельи, справа висит большой крест. Прямо под ним полусидит, полулежит довольно молодая женщина, фигура ее выписана тщательно и с большой точностью. Спиной она прислонилась к спинке стула, а вытянутые ноги покоятся на широком табурете с синей подушкой. Впрочем, ног не видно – они, как и все тело, кроме молитвенно сложенных пальцами вниз рук и овала лица, скрыты серым одеянием, поверх которого надет фартук-скапулярий с пришитым к нему большим красным крестом. Вторая монахиня, пожилая, в такой же одежде, стоит на коленях рядом с первой. Она тоже молится, губы тронуты легкой улыбкой. Сверху на обеих монахинь падает луч яркого света, слева он захватывает подбородок старшей, а справа – какой-то предмет, лежащий на коленях молодой; это открытый реликварий, сундучок для хранения святых реликвий. В левой части картины длинная надпись на латыни, начинающаяся со слов: Christo uni medico animarum et corporum.

– Ты и на прошлой неделе показывал мне картину с латинской надписью, Диди, – сказала Мона после двенадцатиминутного созерцания.

– Это не значит, что сегодня можно отлынивать, – засмеялся Анри. – Я тебе переведу: “Христу, единственному целителю душ и тел”.

– У меня есть свой целитель – доктор Ван Орст, – пошутила Мона. – И еще мой психиатр. Но это наш с тобой секрет!

– Да, это наш секрет, который ты, надеюсь, сохранила.

– Клянусь всем прекрасным на свете!

– Отлично сказано. На этот раз мы в 1662 году, в начале долгого царствования Людовика XIV, монарха, которого переполняли честолюбивые замыслы и желания… – Анри помолчал, – нередко противоречивые. Этот “король-солнце” охотно покровительствует наукам и искусствам, основывает и поощряет научные, литературные и художественные академии. Заказывает множество произведений, которые должны продемонстрировать, что он – лучший монарх всех времен, а Франция – самая великая, героическая, процветающая страна на свете. Один из его любимых живописцев – автор этой картины Филипп де Шампань.

– Так это он, король, заказал художнику эту картину? Тебе она нравится? По-моему, тут все слишком серое.

– Нет, заказчик не Людовик XIV. Все несколько сложнее. (Мона нахмурилась.) Я только что сказал, что этот король был полон противоречий. Да, он покровительствовал искусству, но кроме того, привык властвовать безраздельно, был абсолютным монархом, готовым на все, чтобы не допустить и тени соперничества с собой. Вот пример: у Людовика XIV был министр по имени Никола Фуке, который нажил колоссальное состояние и стал щедрым меценатом. Фуке построил себе замок в Во-ле-Виконт, и таким пышным было его убранство, такие великолепные праздники и представления там устраивались, что в конце концов он стал конкурировать в роскоши с королевскими дворцами. Короля одолела зависть. Он приказал схватить Фуке и запереть его в тюрьме на всю жизнь.