Полная версия

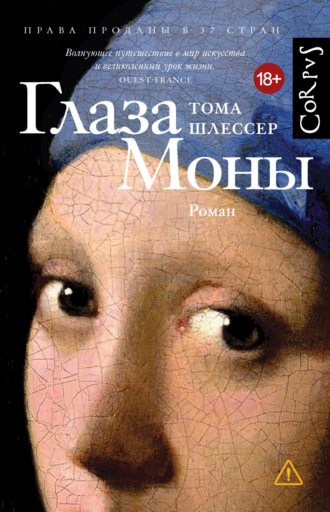

Глаза Моны

– Да, они кажутся совсем живыми! Можно дотронуться!

– Вот именно. Потому-то в голландском городе Харлеме, где жил Франс Хальс, он был чрезвычайно востребован; ряды его заказчиков пополняли купеческие гильдии, богатые и знатные граждане, сановники, – все желали приобрести, за немалую сумму, портреты его кисти. Но, помимо этого, без всяких заказов, просто из человеколюбия и симпатии к простому народу художник охотно изображал обычных людей, писал, как говорили, всякие “рожи”, не боясь ни обыденности, ни чрезмерности. И таким образом восхвалял сильные, чисто телесные человеческие эмоции, чего следовало избегать на официальных портретах важных персон.

– Ладно, Диди. Но какой из этого будет очередной урок?

– Очень простой. Франс Хальс говорит нам, что эта цыганка, при всех ее недостатках, несовершенствах, несмотря на ее грубость и дурную репутацию ее народа, достойна такого же внимания, как сановники и вельможи. Поэтому он изобразил ее на холсте, хотя и не был сам цыганом. Зато был художником. Уважай простых людей – вот что он шепчет нам.

– Понятно.

За спиной Анри Вюймена стояла молодая веснушчатая особа в круглых очках с толстыми линзами и красной оправой – стояла и внимательно слушала. А рядом с ней – парнишка со свисавшей на лицо прядью волос, такой волнистой и длинной, будто ее трепал ветер. Подслушанный разговор поразил его.

– Простите, месье, – произнес он, и в голосе его смешались недоверчивость и восхищение, – это ваша внучка? А вы ее дед?

– Да. Так и есть, молодой человек. Позвольте и мне задать вам нескромный вопрос: это ваша невеста?

– Пока неизвестно, – застенчиво ответили оба хором.

– Ну-ну, подумайте над этим хорошенько, и приятного вам дня!

Уже выйдя из Лувра, Анри все думал, что заставило того паренька вмешаться в их с Моной беседу. Наверняка у него не укладывалось в голове, что столь глубокие рассуждения исходили от старого зануды и адресовались маленькой девочке. Довольный собой, Анри мысленно повторял про себя весь разговор с Моной. О чем же он рассказал ей сегодня? Помимо всего прочего, про историю портрета, начиная с эпохи Возрождения, об устройстве голландского общества XVII века и еще о живописи густым мазком. Возможно, и это нормально, девочка поняла не все, но она с удовольствием слушала, ничего не пропуская, и сама по себе эта жажда познания уже чудо. Однако не это, с точки зрения Анри, было самым удивительным. Не меньше, а то и куда больше удивляло другое: речь девочки, та самая “мелодия Моны”, которая все чудилась ему и в которой заключалось нечто особенное. Но что? Он по-прежнему не мог понять. Что ж, в таком случае оставалось предвкушать разгадку. Ту, что он искал уже давно и пока безуспешно. Сегодня же благодаря тому мальчишке он подумал: что, если кто-нибудь другой, внимательно слушая Мону, впитывая каждое ее слово, каждую фразу, сумеет, вместо него самого, найти ответ? Возможно ли такое? Да или нет? Впрочем, существовала ли на самом деле какая-то загадка, или он все это выдумал сам?

Ну а Мона между тем мало-помалу, сознательно или нет начинала следовать определенным курсом. И ей не давала покоя история с Орфеем и Эвридикой, выходящими из ада. “Какой дурак! Какой же он дурак!” – все повторяла она про себя и воображала тот миг, когда поэт поворачивает голову.

– Диди, ну почему он все-таки обернулся, Орфей-то? Ведь это так глупо!

– Когда-нибудь, Мона, ты это поймешь. Когда влюбишься.

7. Рембрандт. Познай себя

Камилла окончательно решилась: в этот раз во время очередного контрольного визита она наконец спросит у доктора Ван Орста, есть ли риск, что приступ слепоты повторится или, хуже, что Мона навсегда ослепнет. Есть или нет? Вот уже полтора месяца этот вопрос не выходил у нее из головы. Ни на каком деле она не могла сосредоточиться, чтобы уже через несколько минут ее не отвлекли мучительные раздумья. Она дала себе слово не рыться в интернете, и требовалось немало усилий, чтобы противиться искушению, что совсем изводило ее. Так пусть же мнение врача хоть немного поможет ей совладать с неотступной тревогой. Так думала Камилла, быстро шагая с Моной по длинным переходам станции метро Шатле и повторяя про себя: “Есть ли риск, что Мона ослепнет? И какова вероятность?”

И вдруг в одном из бесчисленных подземных коридоров, по которому она неслась, ее резко дернула за руку Мона. Камилла, погрузившись в свои мысли, не видя и не слыша окружающей сутолоки, охваченная лихорадочной идеей, наткнулась на что-то и упала. Это была нога сидевшего на полу бездомного. Камилла раздраженно рявкнула:

– Разуй глаза!

Бездомный в замешательстве не сразу отреагировал, но потом ответил с обезоруживавшей вежливостью:

– Я незрячий, мадам.

Только тут Камилла увидела слово “слепой”, крупными буквами написанное на куске картона. В надписи была просьба о милостыне. Увидела она и слетевшие от удара на землю темные очки, а рядом с ними – синюю брючину Моны. Выходит, она со всего маху наткнулась в переходе метро на слепого нищего как раз тогда, когда вела в больницу дочь, которой угрожала потеря зрения. Камиллу пробрала ледяная дрожь. В полном смятении, она молча поднялась и ринулась наверх, увлекая за собой Мону. Сделала вид, что посмотрела на свой телефон, выдумала непредвиденное дело и объяснила дочери:

– Мы не пойдем сегодня к доктору, детка. Мне надо срочно вернуться домой.

Старинная персидская сказка рассказывает о том, как некий визирь однажды утром решил, что встретил на багдадском базаре Смерть и, хотя был в полном здравии, испугался. Она была костлявая, вся в черном и потянулась к нему. Визирь помчался к халифу и объявил, что бежит в Самарканд, чтобы скрыться от зловещего приглашения. Халиф дал визирю разрешение, и тот немедленно вскочил на коня и поскакал прочь. А халиф позвал Смерть и спросил, почему она угрожала его подданному на багдадском базаре, хотя он жив и здоров. “Да я ему не угрожала, – ответила Смерть. – Я просто удивилась. Встречаю его утром на багдадском базаре, хотя мы должны сегодня же вечером встретиться в Самарканде!”

Камилла вспомнила эту сказку, которая всегда ее ужасала. Ей показалось, что она тщетно хочет убежать от судьбы, вернее, неловко пытается уберечь свою дочь; ведь не пойти к врачу, чтобы не услышать диагноз, – это абсурд, никого так не спасешь. И все же она позвонила в приемную Ван Орста и очень учтиво перенесла визит на другое, довольно отдаленное время. А когда закончила разговор, увидела, что Мона помрачнела, и спросила:

– В чем дело?

– Все нормально.

– Я знаю тебя наизусть, дорогая. Ты расстроилась. Но мы сходим к доктору позже. Все будет хорошо, увидишь.

– Мама… Дело в другом. В том, как ты говорила в метро с тем несчастным человеком.

Мона была права. Пристыженная Камилла вернулась в переход, чтобы извиниться и посмотреть, что с тем бездомным. Но его уже не было.

* * *Детей учат, что обманывать плохо. А Мона знала, что обманывает родителей, когда говорит, что ходит к детскому психиатру, тогда как на самом деле гуляет по Лувру с дедушкой. Ему она и призналась, что ей не по себе. Она помнила историю Пиноккио – может, и у нее самой каждую среду, когда она врет маме с папой, немножко отрастает нос? Правда ли, что вруна всегда видно? Пощупав нос Моны, Анри успокоил ее: нет, по нему ничего не заметно. И от души рассмеялся. Впрочем, ему не хотелось позориться в глазах внучки и беззастенчиво оправдывать ложь, пусть даже цель ее самая благородная. Такие важные нравственные проблемы нельзя обсуждать наспех. Как объяснить девочке, приученной к честности, что, кроме правды и лжи, бывают еще промежуточные, компромиссные варианты? Возможно ли добавить оттенки к черно-белому восприятию добра и зла, без того чтобы смутить и разочаровать ее, разрушить ее картину мира? Задача неразрешимая, и Анри понимал, что только жизненный опыт учит умеренности, а пока не имеет смысла спорить с Моной о таких тонкостях. Между тем они пришли в Лувр, и Анри решил, что пришло время подняться на второй этаж крыла Денон, время поговорить о светотени.

На картине в добрый метр высотой изображен сидящий вполоборота к зрителю пожилой человек в белом домашнем колпаке, свет падает на него из верхнего левого угла композиции. Мясистый нос, задумчивый печальный взгляд, довольно отвислые щеки блестят в дымчатом свете. Трагическая складка на лбу; другая, мягкая и ироническая, – в уголке рта. В едва отросшей неухоженной бороде и выбившихся прядях волос проглядывает седина. Хорошо видна только голова, остальное тонет в полумраке. Одежда изображенного на портрете человека почти сливается с темным фоном, едва выделяясь, но и не полностью растворяясь на нем. И только на уровне талии светлое пятно выхватывает руки; в одной – муштабель, деревянная палочка, поддерживающая руку художника, когда он выписывает мелкие детали, в другой – тряпка, кисти и палитра, на которой выложены три краски: киноварь, красно-коричневая и немного белой, с черным вкраплением посередине. А справа – деревянный край мольберта и изнанка холста, над которым работает художник.

– Еще один портрет, – начала Мона, постояв перед картиной одиннадцать минут, – как в прошлый раз перед портретом цыганки. И тоже видно, как он написан, то есть густые мазки. Но цыганка была веселая, а этот человек грустный. И все-таки в картинах есть что-то общее.

– Ну, Мона, молодец! Мы только седьмое произведение смотрим, а у тебя уже наметан глаз. Цыганку написал Франс Хальс, а это – портрет, который художник Рембрандт писал с самого себя, то есть автопортрет, в то время довольно-таки новый жанр, появившийся около 1500 года. И крайне редко художники решались изобразить себя в своей мастерской, с рабочими инструментами в руке. Именно таков этот автопортрет Рембрандта, написанный им в пятьдесят четыре года. Он родился двадцатью годами позже Франса Хальса, в 1606 году, но они были знакомы друг с другом и принадлежали, как ты верно заметила, к одной и той же школе – школе голландской живописи XVII века. Франс Хальс всю жизнь прожил в Харлеме, Рембрандт же, уроженец университетского Лейдена, вскоре перебрался в Амстердам, многолюдный процветающий город, куда свозили товары со всего мира, а Рембрандт был большой охотник до диковинок. Здесь этого не видно, но на многих из сорока написанных им за всю жизнь (он умер в 1669 году) автопортретов он изображает себя то в восточных нарядах, то в доспехах, то увешанным дорогими украшениями, – все эти неожиданные вещи он покупал на ярмарках или распродажах и коллекционировал.

– Похоже, Рембрандт был бы хорошим клиентом в папиной лавке!

– Точно. Мало того, знаешь, Рембрандт ведь тоже, как твой отец, был торговцем. На первом этаже своего большого дома в еврейском квартале Амстердама он держал лавку, где продавал картины и гравюры, не только свои, но и других художников. Представь себе, сегодня этот дом открыт для посещения.

– О, мне бы так хотелось туда попасть!

– Терпение, Мона, попадешь непременно. И увидишь: Амстердам – город каналов, он как будто колышется на волнах. Зимой он окутан смутными туманами. Все кажется таинственным, и эта таинственность сказывается в палитре художников европейского севера. В частности, у Рембрандта.

– Я, кажется, понимаю! В Амстердаме холодно, влажно и рано темнеет. Вот тамошние художники и придумали стиль, похожий на город, где они жили. Поэтому на картине все такое туманное, да?

– Твердая четверка, Мона!

Мона обрадовалась хорошей отметке, а Анри продолжал:

– Только не думай, что манеру художника определяют географическое положение, погода и пейзажи его страны. Да, холодные, приглушенные краски голландцев нередко противопоставляют сияющему, солнечному колориту итальянского Возрождения. Это отчасти справедливо, но все не так прямолинейно. Например, на Рембрандта сильно повлиял один итальянский художник, который, в некотором роде, и сам был мастером теней. Звали его Караваджо. Его короткая бурная жизнь, отмеченная множеством скандалов, оборвалась в 1610 году; он участвовал в драках, несколько раз сидел в тюрьме, но главная его заслуга – совершившее революцию в живописи новшество: введение резких контрастов в композицию. Светотень.

– Какое красивое слово!

– По-итальянски оно звучит еще лучше: кьяроскуро. – Мона повторила вслух, чтобы освоить слово. – С введением светотени черное перестало быть отрицанием цвета, его оскорблением, а превратилось в его проводника. Тень постепенно стала проникать в картину, поглощать ее.

Эти слова мгновенно пробудили нечто в памяти девочки. Не отводя глаз от автопортрета Рембрандта, она вдруг задрожала всем телом и прижалась к деду. А он, смягчив тон, продолжал рассказывать:

– Перед тем как начать писать, Рембрандт сначала наносил на холст ровный слой темной краски. Создавал фон. Потом распределял световые зоны, то есть – понимаешь? – еще до того, как рисовать фигуры, он планировал, какие участки картины будут ярче всего освещены. А дальше техника его походила на медленное проявление сюжета, как будто он проступал из темноты. При этом благодаря светотени проявляется все неравномерно, намеченные изначально световые зоны получаются более яркими и выразительными.

– По-моему, здесь ярче всего освещено лицо. Наверно, он очень себе нравился.

– Погоди, послушай еще. И вспомни, что я говорил тебе о Рафаэле: он был первым среди первых, и во всей Европе, начиная с Возрождения, стал меняться статус живописца. Рембрандт в XVII веке продолжил эту эволюцию, развил этот новый взгляд, так что теперь к живописцу относятся уже не как к ремесленнику, владеющему некими навыками и техническими способностями, а как к художнику в полном смысле слова, за которым признают ум, талант и неповторимость. В этом смысле логично, что Рембрандт утверждает свою индивидуальность, создавая автопортреты; неудивительно и то, что ценители живописи желают иметь в своей коллекции портрет этого прославившегося на весь Амстердам человека.

– Рембрандт был таким же богатым, как Рафаэль? У него в мастерской тоже было много помощников?

– И помощники были, и денег хватало. Но здесь ты видишь его разорившимся, после банкротства, которое он был вынужден объявить в 1656 году.

Банкротство! Это слово было Моне знакомо. Оно как-то морозным облачком вырвалось из уст отца и прозвучало угрожающе.

– Как же с ним случилось такое?

– Сначала он добился невероятного успеха, выполнял множество заказов от крупных корпораций, то есть профессиональных объединений медиков, судейских, военных. Но у Рембрандта был независимый характер, он не слишком любил меценатов и не церемонился с заказчиками, мог, например, заставлять их неимоверно долго позировать или не отдавал уже написанные картины, срывая все сроки, пока не доводил их до совершенства, и так могло продолжаться годами. Между тем продолжительность жизни была в те времена куда меньше, чем сейчас, так что вообрази гнев некоторых заказчиков, которые в конце концов подавали на него в суд. Но Рембрандт не заботился о коммерческой стороне дела, каждая его картина должна была целиком соответствовать его замыслу. Постепенно он оброс долгами, так что пришлось объявить себя банкротом. Он продал за бесценок все свое имущество, съехал из роскошного жилища, увяз в судебных тяжбах. К тому же и в личной жизни его преследовали несчастья: сначала умерли трое его сыновей, затем в 1642 году скончалась жена Саския; помимо разорения он тяжело переживал еще и смерть от чумы своей подруги Хендрикье, а последним ударом стала смерть сына Титуса.

– Как можно писать картины, когда у тебя такая ужасная жизнь?

– На этом автопортрете как раз и видно, как сочетаются в образе художника его слава и его горе. Портрет выражает глубокую печаль, а светотень, контраст ярких красок и густой тьмы, показывает, что Рембрандт отчетливо понимал, как разрушительно время. Он смело подвергает дотошному анализу не только самого себя, но и быстротекущее время и заведомо проигранную войну между бытием и небытием. To be or not to be? – вопрошал Гамлет в трагедии Шекспира, впервые сыгранной в 1603 году. Спустя полвека то же самое шепчет автопортрет Рембрандта. И не только это.

– Что, Диди, что еще он шепчет? Я хочу услышать.

– Прислушайся, Мона. Гноти се аутон.

– Гноти… что?

– Гноти се аутон. Познай самого себя. Это на древнегреческом. Такое изречение было написано в храме Аполлона, где находился Дельфийский оракул, его любил повторять античный философ Сократ, чтобы человек помнил о своем месте в мире. Человек – бледная тень богов, а мнит себя звездой, подобной солнцу. Познай себя, свою силу, но главное, свои слабости и свои пределы; познай свою меру, свои возможности и свое хрупкое величие. Рембрандт осознает свой талант и гордится им, красуется перед мольбертом, так что высветлены лицо, руки и палитра. Вместе с тем он страдающий христианин, несчастный, достойный божьего милосердия человек. Посмотри, Мона! На его маленькой палитре – большими художники станут пользоваться позже – киноварь, красно-коричневая и белая краски. Телесные краски, которые нужны, чтобы писать кожу, плоть. Таково намерение Рембрандта. Он пишет, прежде всего, свое дряхлеющее тело, сотни раз изученное в больших плоских зеркалах, появившихся в начале XVII века: полированное стекло с ртутной амальгамой. Пишет зыбкую истину. Гноти се аутон.

На улице сгущались ранние зимние сумерки. Декабрьское солнцестояние. Скоро день начнет отвоевывать пространство у ночи. Свет станет медленно вытеснять тень. Моне хотелось видеть в этом тайный смысл, весть о том, что свет всегда побеждает. Не зря же по всему Парижу мигали рождественские огоньки.

8. Ян Вермеер. Бесконечно малое и бесконечно большое

Каникулы подходили к концу. Рождество прошло как-то серо, и Мона даже удивилась, что в отличие от прошлых лет не чувствовала радостного предвкушения при одной мысли о сложенных под елкой свертках с подарками. К тому же все подарки были неживые, ни кошки, ни собаки, а вот Лили родители подарили котенка. Зато Поль и Камилла позволили Моне пригласить двух лучших подружек провести у нее в комнате новогоднюю ночь, особенную ночь, когда празднуют вечное обновление мира, начало нового витка времени, – и развлекаться хоть до утра, если у них хватит сил. Заводилой была Жад, обладавшая редким прирожденным даром всегда и во все вносить веселье. Посреди ночи было решено поиграть в игру под названием “Правда или действие?”. Жад говорила, что ее прошлым летом научили этой игре старшие кузины, что было не совсем так: она не играла, а только наблюдала, как другие взвинчиваются, распаляются и чуть ли не впадают в транс по ходу игры. Ей было обидно, завидно, и она давно мечтала попробовать самой поиграть с подругами, очень уж соблазнительной казалась эта простая, увлекательная, хотя довольно жестокая забава. Правило было таково: каждому участнику по очереди предлагали выбирать: сделать что-нибудь, чаще всего нелепое, что велят тебе другие игроки, или правдиво ответить на какой-нибудь, желательно нескромный, их вопрос.

Лили с восторгом согласилась, Мона примкнула к Лили. И Жад начала:

– Правда или действие?

– Действие! – выбрала Лили.

Ей пришлось вдохнуть носом с чайной ложки горчичное зернышко. Она храбро проделала это, хотя почувствовала, что лицо горит изнутри. Начало было положено. Изобретали все новые и новые задания. Швырнуть бумажную бомбу из окна, набрать какой попало номер телефона и сказать: “С Новым годом!”, постучать в дверь к спящим родителям. Девочки веселились вовсю. И очень скоро все три подружки почувствовали, хотя не проговорили вслух, что в этом безумном азарте заложено что-то разрушительное, что грозит вырваться за грань допустимого и превратить игру в унижение.

Первой решилась Мона.

Когда запыхавшаяся Лили в очередной раз спросила: “Правда или действие?” – она, схватившись за бабушкин талисман-ракушку, ответила: “Правда”.

Жад и Лили замерли от неожиданности, а потом стали совещаться, что бы такое нескромное спросить у Моны. Им было чуточку неловко, но ужасно интересно. К удивлению обеих, оказалось, что они хотят знать одно и то же.

– С каким мальчиком в школе ты бы хотела поцеловаться?

Мозг, как и мускулы, срабатывает инстинктивно. В уме у Моны мгновенно вспыхнули имя и лицо, но ей стало так больно, что их тут же заслонили сами собой возникшие защитные уловки и хитрости. Однако она не поддалась соблазну и, собравшись с силами, трепеща, но гордая своей честностью, заставила себя произнести:

– С Гийомом.

– С Гийомом? С этим второгодником? – не веря своим ушам, переспросила Жад.

– Да. Я его ненавижу. И… и все же да, с Гийомом!

* * *Что никогда, с самого раннего детства, не действовало на Мону, так это сказочка про Деда Мороза. Сколько она себя помнила, этот умильный, щедрый на подарки дедуля всегда казался ей убогой, смехотворной выдумкой. Разумеется, она в него не верила и всегда сочувствовала беднягам, которые кривляются на улицах и в магазинах, напялив дурацкую шубу и нацепив седую бороду, чтобы распотешить детишек. Ей же, наоборот, самой хотелось пожалеть ряженых, которым приходится терпеть такое унижение, поэтому она старалась не смотреть на них. Причина, может быть, была в том, что ее собственный дед Анри, сухощавый и всегда свежевыбритый, не имел ничего общего с этим придурковатым клоуном, придуманным, чтобы вытягивать деньги у людей. Но щедрости ему было не занимать. В эту среду он задумал подарить Моне Вермеера.

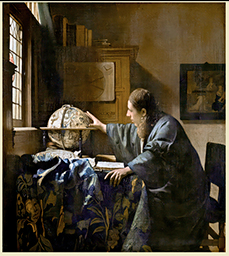

Картина небольшая, почти квадратная; на ней изображен сидящий, вернее чуть привставший с деревянного стула, обращенный к зрителю левым профилем ученый в рабочем кабинете. Молодой, с длинными каштановыми волосами, он только что коснулся правой рукой стоящего на письменном столе глобуса, ладонь скользит над поверхностью испещренного странными надписями шара, большой палец, далеко отставленный от указательного и среднего, похож на стрелку компаса. На нем широкая мантия неопределенного цвета – зеленого, вылинявшего от времени в синий. С другого конца стол накрыт тяжелой драпировкой с крупными цветами. Из-за ее пышных рельефных складок выглядывает астролябия. Перед ученым раскрытая книга. Слева через забранное решеткой окно в стене проникает яркий свет северного солнца. На перпендикулярной стене, составляющей задний план примерно в метре от ученого, шкаф, на котором стоят книги, к дверце шкафа приколота карта. Наконец, в правом углу видна часть картины в раме с какими-то неясными серыми фигурами, – картина в картине.

В этот восьмой поход в Лувр, стоя перед “Астрономом” Вермеера, Мона первый раз сполна ощутила почти физическое удовольствие. Прежде она как будто выполняла некий заключенный с дедом договор и удовольствие, впрочем совсем не притворное, получала скорее от разговора с ним. Теперь же она могла бы, хотя ему об этом не сказала, и в одиночку любоваться множеством предметов и материй, уместившихся на таком живописном пространстве. Она стояла перед картиной и молча, забыв, что надо набираться мыслей для обсуждения, смотрела на погруженного в размышление ученого в потоке мягкого света. Анри все понял и порадовался тому, что Мона поглощена созерцанием, переносящим ее в недоступные маленьким детям сферы. Его наполняла гордость, но в глубине души затаилась капля горечи, потому что он предчувствовал, что в этом преждевременно открывшемся пространстве не будет места для него самого.

– Глобус такой странный, – наконец заговорила Мона. – Обычно на нем видны разные страны, а тут какие-то звери. Странно!

– Так и должно быть – это же глобус небесный, сфера, на которой начерчена карта звездного неба с обозначенными на ней зодиакальными созвездиями, такой глобус нужен астрономам. Понятно, что на нем нет земных материков и границ. У Вермеера есть другая маленькая картина, парная к “Астроному”, она называется “Географ” и, к сожалению, хранится не в Лувре. На ней ты могла бы увидеть того же самого длинноволосого молодого человека с женственно тонкими чертами лица. Вот там нарисован земной глобус.

– Знаешь, Диди, я больше люблю историю, чем географию.

– Ну и напрасно, Мона. Потому что эти науки тесно связаны друг с другом. Ты убедишься в этом, когда я расскажу тебе про обстановку, в которой была написана эта картина в конце шестидесятых годов XVII века. В это время на севере Европы ожесточенно противостояли друг другу две области. С одной стороны – Фландрия. Эта страна, чья территория сегодня более или менее соответствует нынешней Бельгии, в XVII веке была под владычеством Габсбургов, самой могущественной европейской императорской династии. Габсбурги – католики, и они желали любой ценой утвердить свое господство и свою религию, стремились, чтобы католицизм вновь восторжествовал после десятилетий кровавой войны с реформированной церковью, или протестантизмом, как называют направление христианства, появившееся веком раньше. Это стремление восстановить прежние позиции вполне логично называлось Контрреформацией, и оно послужило причиной ужасающей гражданской войны, раздиравшей всю Европу. Среди художников видным деятелем Контрреформации был Рубенс. Дата его смерти – 1640 год. У Рубенса была огромная мастерская в Антверпене. По размаху, монументальности, эффектности своего искусства он был достойным преемником Микеланджело. И личность Рубенса, художника, эрудита, дипломата, предпринимателя, отличалась необыкновенным размахом.