Полная версия

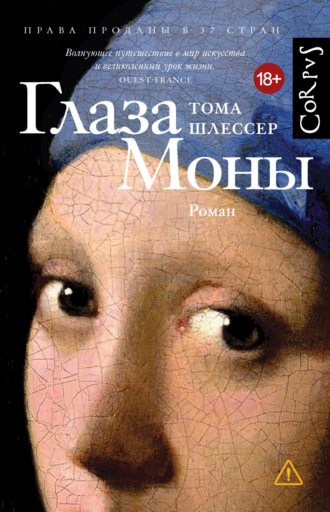

Глаза Моны

– Послушай, папа. Сейчас Мона вроде бы не слишком расстроилась из-за… – Камилла запнулась, подыскивая слова, – из-за того, что произошло. Но доктор советует, чтобы ее понаблюдал детский психиатр. Возможно, поначалу ей будет как-то не по себе, и вот я подумала, не мог бы ты водить ее туда… ну, чтобы ей было спокойнее?

– Психиатр? И это поможет ей не ослепнуть?

– Да об этом и речи нет!

– А я думаю, речь именно об этом. Если бы вы набрались смелости прямо спросить у вашего доктора… как там его?

– Его зовут Ван Орст, и он очень хороший врач, – неловко ввернул Поль, желая принять участие в беседе.

– Постой, папа, послушай! – снова заговорила Камилла. – Будь уверен, мы с Полем сделаем все, чтобы с Моной все было хорошо. Но ей десять лет, и нельзя делать вид, что ничего не случилось. Врач говорит, что ее психическое состояние важнее всего. И я просто спрашиваю, хочешь ли ты заняться этим, потому что знаю: тебе Мона доверяет. Понимаешь, папа?

Анри прекрасно понимал. Но в этот самый миг его осенила грандиозная идея, в которую он предпочел никого не посвящать. Нет, он не станет водить внучку к психиатру. Вместо этого он проведет ей курс совсем другой терапии, такой, которая перевесит уродство, которым она с детства окружена.

Он поведет Мону, верящую ему больше, чем любому другому взрослому, туда, где хранятся главные сокровища человечества, – они будут ходить по музеям. И если, к несчастью, Мона когда-нибудь совсем ослепнет, у нее в голове, по крайней мере, будет неисчерпаемый кладезь зрительных образов. И вот как он представлял себе осуществление этого плана: раз в неделю, по строгому расписанию, он будет брать Мону за руку и показывать ей в музее одну, всего одну вещь; сначала ничего не говорить и ждать, чтобы гармония красок и линий впиталась в ее сознание, а потом, когда придет время перейти от восхищения к осмыслению, объяснить ей словами, как художники говорят с нами о жизни, как показывают ее.

И это будет лучшее лечение для его маленькой Моны. Они пойдут в Лувр, затем в музей Орсе и, наконец, в Бобур[5]. Там-то, в этих местах, где сосредоточено все самое отважное и прекрасное, что создали люди, он найдет душеукрепляющее средство для внучки. Анри был не из тех любителей искусства, которые вдали от мира упиваются глянцевыми портретами кисти Рафаэли или ритмическими линиями фигур на рисунках Дега. Он ценил искусство, в котором есть, так сказать, огонь, и часто говорил: “Искусство – это или пожар, или пустое место”. Ему нравились те картины и скульптуры, которые могли бы всем своим видом или отдельной деталью обострить, разжечь желание жить.

Когда Камилла попросила Анри о помощи, в уме его пронеслись сотни образов: скалистые громады за спиной Джоконды, обезьяна у ног “Умирающего раба” Микеланджело, встревоженное лицо белокурого ребенка в правой части “Клятвы Горациев”, странные студенистые бараньи почки на натюрморте Гойи, комья земли на “Пахоте в Ниверне” Розы Бонёр, подпись-бабочка Уистлера на портрете его матери, зыбкие очертания церкви у Ван Гога… И еще, и еще: краски Кандинского, изломы Пикассо, кромешная чернота Сулажа. Все это вспыхнуло, зажглось призывными огнями, все требовало быть увиденным, услышанным, понятым, хотело стать любимым. Стать огненным валом, защитой от угрожающей глазам Моны пепельной пелены.

Анри широко улыбнулся:

– Ладно, я буду забирать Мону каждую среду после обеда. И условимся: все, что касается этой психотерапии, я беру на себя, никто не вмешивается. Это будет наше с Моной общее дело. Согласны?

– И ты найдешь хорошего специалиста, папа? Через своих старых друзей, да?

– В принципе вы согласны или нет? Я сам всем займусь при условии, что никто не будет вмешиваться и задавать вопросы.

– Только не обращайся к первому попавшемуся специалисту. Тут надо действовать обдуманно.

– Ты ведь доверяешь мне, милая?

– Конечно, – веско сказал Поль, отметая сомнения Камиллы. – Мона вас обожает, вы для нее авторитет, и она любит вас, как никого другого, так что да, мы доверяем вам.

Камилла кивнула, молча соглашаясь с уверенными словами мужа. Анри почувствовал, как увлажнился его здоровый глаз. Саксофон Колтрейна мерными волнами разливался по комнате. Мона спала у себя под охраной Жоржа Сёра.

Часть I. Лувр

1. Сандро Боттичелли. Научись принимать

Моне очень приглянулась большая стеклянная пирамида. Все в ней было здорово: ее легкость, прозрачность, то, как нахально она торчит посреди каменных зданий Луврского дворца и как играет в ее гранях холодное ноябрьское солнце. Дедушка был не слишком разговорчив, но Мона видела, что настроение у него прекрасное, иначе он бы не сжимал так бережно и крепко ее ладошку и не размахивал бы так беспечно руками. Пусть он молчал, но так и сиял ребяческой радостью.

– Какая красивая пирамида, Диди! Похожа на большую китайскую шляпу, – сказала Мона, когда они пробирались сквозь толпу туристов перед входом.

Анри посмотрел на нее и весело, но с примесью сомнения ухмыльнулся. Это получилось у него так забавно, что Мона засмеялась. Они зашли в стеклянную громадину, миновали контроль, спустились по эскалатору, очутились в огромном, как на вокзале или в аэропорту, холле, и свернули по указателю в сторону крыла Денон. Вокруг клубилась душная суматоха. Да, душная, потому что большинство посетителей крупных музеев плохо соображают, куда и зачем им надо, и бестолково топчутся, так что некуда деваться от суеты, тесноты и неразберихи, – такова цена, которую этим знаменитым местам приходится платить за свою популярность.

В этом шуме и гаме Анри присел, согнув свои ноги-ходули, чтобы говорить, глядя Моне в глаза. Он делал так каждый раз, когда собирался сказать ей что-то особенно важное. Его холодный, резкий, серьезный голос перекрывал общий гул. Как будто утихомиривал пустую болтовню и утомительную возню всего мира.

– Мона, мы с тобой будем приходить сюда каждую неделю и смотреть какую-нибудь одну – только одну! – вещь. Все эти люди хотят охватить все за раз и мечутся, не зная, как за это взяться. Мы будем умнее и мудрее. Будем долго-долго и молча рассматривать что-то одно, а потом поговорим о том, что увидели.

– Да? А я думала, мы идем к доктору. – Она хотела сказать “к педопсихиатру”, но не была уверена, что правильно выговорит это слово.

– Если хочешь, мы можем пойти к психиатру потом. Ты хочешь? Тебе это важно?

– Ты еще спрашиваешь! Что угодно, лишь бы не это!

– Тогда послушай меня, детка. Никакого психиатра не понадобится, если ты будешь внимательно смотреть на то, что я покажу.

– Правда? А ничего, что мы не пойдем к… – она опять запнулась и выбрала слово попроще, – этому доктору?

– Ничего. Клянусь всем самым прекрасным на свете.

* * *Мона с Анри прошли по лабиринту лестниц и оказались в довольно небольшом зале. Через него проходило много народу, но никто или почти никто не останавливал взгляд на картине, которая тут висела. Анри выпустил руку внучки и с бесконечной нежностью сказал:

– Ну вот, теперь, Мона, смотри. Столько, сколько понадобится, чтобы разглядеть хорошенько.

Мона робко застыла перед сильно поврежденной, во многих местах потрескавшейся картиной, вернее, фреской, на которой кое-где краска совсем облупилась. Сразу видно – это что-то очень-очень старое и ветхое. Анри тоже смотрел на фреску, но еще больше – на внучку, он понимал: она растеряна и озадачена. Нахмурила брови, прыснула и тут же смутилась. Он знал, конечно: десятилетняя девочка, каким бы живым и ясным умом и тонким чувством она ни обладала, не могла с первого взгляда прийти в восторг от шедевра Возрождения. Знал, что, вопреки расхожему мнению, чтобы глубоко вникнуть в искусство, нужно время, требуется не поверхностное восхищение, а прилежный труд. Знал и то, что Мона включится в игру, раз он ее попросил, и, несмотря на первое недоумение, будет, как обещала, старательно разглядывать фигуры, краски, материал[6].

Изображение легко разделить на части. Слева виднеется край фонтана. Перед ним, как на фризе, стоят в ряд четыре юных девы с длинными буклями, они держатся за руки, точно составляя человеческую гирлянду. Все четверо удивительно похожи друг на друга, но отличаются одна от другой цветом одежды: первая в зеленом и фиолетовом, вторая в белом, третья в розовом, четвертая в желто-оранжевом. Пестрая, устремленная вперед процессия. Справа же выделяется на каком-то невыразительном фоне еще одна женщина, стоящая лицом к остальным, молодая, очень красивая, в пурпурном платье и с драгоценной подвеской на шее. Ее фигура тоже устремлена вперед, как будто она делает шаг навстречу кортежу. В протянутых руках она держит холстину, в которую дева в розовом что-то кладет. Что же это? Не разберешь. Краска стерлась. А еще в правом углу на первом плане изображен в профиль белокурый мальчик с легкой улыбкой на губах. От деталей фона ничего не осталось. Только с правого края, составляя пару фонтану слева, композицию завершает смутно различимая усеченная колонна.

Мона добросовестно соблюдала правила игры. Но больше шести минут не выдержала. Простоять шесть минут перед какой-то облезлой картинкой – непривычное и трудное испытание. Так что она повернулась к деду и бесцеремонно (только ей и прощалась такая дерзость) сказала:

– Эта картинка – старье старьем. Твоя физиономия по сравнению с ней – совсем свеженькая.

Анри посмотрел на трещины и шрамы, покрывавшие фреску, и, нагнувшись к внучке, сказал:

– Чем болтать глупости, лучше послушай меня. Картинка, говоришь? Старье? Во-первых, Мона, это не картинка, а фреска. Ты знаешь, что это такое?

– Вроде да… но я забыла!

– Фреска – это живопись красками по стене, и обычно она очень хрупкая, потому что стена со временем разрушается, а вместе с ней и фреска.

– А почему художник рисовал на этой стене? Потому что это Лувр?

– Ничего подобного. Конечно, какому-нибудь художнику вполне могло бы вздуматься написать фреску в Лувре – как-никак это самый большой музей в мире, и понятно, как соблазнительно оставить свой автограф живьем, так сказать, прямо на его коже. Только, видишь ли, Мона, Лувр не всегда был музеем. А стал им всего-то лет двести назад. Раньше это был дворец, где жил король со своим двором. А фреска эта была написана в 1485 году. И художник делал ее для стен некой виллы во Флоренции, а вовсе не Лувра.

– Флоренция?.. – Мона машинально покрутила ракушку на шее. – Похоже на имя твоей бывшей невесты, если она у тебя была еще до бабушки, я угадала?

– Нет, хотя такое могло бы быть. Но ты послушай. Флоренция – это город в Италии. А точнее, в Тоскане. Это колыбель Возрождения – так называется эта эпоха. В XV веке – по-итальянски “кватроченто” – Флоренция переживала небывалый подъем. В городе насчитывалось около пяти тысяч жителей, и он процветал благодаря развитию торговли и банковского дела. И вот монастыри, политические деятели и просто горожане из высших слоев общества пожелали вложить средства и упрочить свой престиж, поощряя творчество своих современников. Они стали, как говорится, меценатами. Понятно, что художники, скульпторы, архитекторы воспользовались этой возможностью и создали на средства меценатов множество прекраснейших картин, статуй и зданий.

– Наверняка они все были золотые…

– Не совсем. Действительно, в Средние века поверхность картин часто покрывали тонкими пластинами золота. Это делало картину более ценной и к тому же символизировало божественный свет. Но в эпоху Возрождения живопись постепенно отказывается от помпезной позолоты и старается изобразить мир таким, каким мы его видим: пейзажи, человеческие лица, животные во всем их разнообразии, люди, предметы, небо и море в движении.

– Значит, художники полюбили природу?

– Именно так: полюбили природу. Но, говоря о природе, имеют в виду не только то, что растет на земле.

– А что же еще?

– Под природой понимают нечто более абстрактное – природу человека. А человеческая природа – это вся наша внутренняя сущность, с ее светлыми и темными сторонами, это наши достоинства и пороки, наши страхи и надежды. А художник старается улучшить эту природу.

– Как это?

– Когда ты возделываешь сад, это полезно для природы. Ты помогаешь ей расцвести в полную силу. А эта фреска призвана улучшить человеческую природу, она говорит нам нечто очень простое, но очень важное, что тебе, Мона, надо запомнить на всю жизнь.

Но Мона, желая позлить деда, закрыла глаза и заткнула уши, как будто не хочет ни видеть, ни слышать, что там он собирается ей сказать. Но через минуту тихонько приоткрыла веки, чтобы посмотреть на его реакцию. Анри преспокойно улыбался. Тогда она перестала валять дурака и приготовилась внимательно слушать. Потому что чувствовала: после долгого молчания, созерцания и разговора, после экскурсии внутрь облупленной фрески, которая была у нее перед глазами, дедушка собирается открыть ей какой-то секрет, такой, какие навсегда остаются в сердце.

Анри указал ей на тот стершийся участок фрески, где, по идее, должен бы находиться предмет, который получала стоящая справа женщина. Мона послушно посмотрела туда.

– Четыре фигуры слева – это Венера и три Грации. Это щедрые божества, и они что-то – мы не знаем что, потому что краска стерлась, – дарят юной девушке. Три Грации, Мона, – это аллегории, в жизни их не бывает, и ты никогда их не встретишь, но они представляют что-то очень значительное. Вот эти, как считается, изображают три этапа становления человека, необходимых для того, чтобы он научился общаться с другими людьми и сострадать им. Фреска показывает, насколько важны все эти этапы, и старается, чтобы каждый из нас их усвоил.

– И что это за этапы?

– Первый – умение дарить, третий – умение возвращать, а между ними есть еще один, без которого ничего не будет, на нем все держится, вся человеческая природа.

– Какой же это?

– Смотри: что делает девушка, стоящая справа?

– Да ты уже сказал: ей повезло, она получает что-то в подарок.

– Правильно. Получает подарок. Вот это и есть самое главное:умение принимать. Фреска говорит нам, что надо научиться принимать, что человеку, чтобы стать способным на что-то великое и прекрасное, надо быть готовым принимать: принимать доброе отношение другого, его желание сделать тебе что-то хорошее, принимать то, чего у тебя еще нет и чем ты еще не стал. Придет время, и ты сам будешь давать людям что-то новое, но сначала надо быть способным принять. Понимаешь, Мона?

– Все это довольно сложно, но, кажется, понимаю.

– Уверен, что понимаешь! И посмотри: какие красивые эти девы, как тонко и изящно они нарисованы, как плавно все линии сливаются в одну, неразрывную; это подчеркивает важность именно такой последовательности, такого сцепления, соединяющего людей и улучшающего их природу. Дарить – принимать – отдавать, дарить – принимать – отдавать.

Мона не знала, что сказать. Боялась разочаровать дедушку. Она уже показала, что умеет шутить, но теперь молчала, чтобы не ляпнуть что-нибудь глупое, она же понимала: дедушка повел ее в этот огромный музей не просто так, а чтобы она стала немножко взрослее. Сейчас она чувствовала какую-то тревогу, перед ней открывался новый, невероятно привлекательный, захватывающий мир, ее тянуло шагнуть во взрослую жизнь, тем более что звал ее туда Анри, который так много значил для нее. Но в глубине души шевелилось пугающее предчувствие, оно подсказывало: то, что ты отдашь, назад никогда не вернется. И у нее заранее сжималось сердце от тоски по навсегда утраченному детству.

– Пошли, Диди? Вперед, веселый народ?

– Пошли, Мона, пошли! Вперед!

Анри снова взял внучку за руку, и они молча, не спеша вышли из Лувра. Сгущались сумерки. Анри, конечно, не знал, какое смятение перевернуло душу девочки. Но он никогда не соглашался с тем, что надо кого-то оберегать от неприятных чувств, стараясь доставлять близким людям только радости и удовольствия. Нет, он был уверен: жизнь чего-то стоит только тогда, когда испытаешь на себе ее тяготы; преодоленные трудности дают драгоценный, плодотворный опыт, из которого вырастает то полезное и прекрасное, что делает жизнь полноценной.

Кроме того, счастливое свойство детства в том, что огорчения быстро проходят, вот и Мона на обратном пути уже шла вприпрыжку и что-то напевала. Анри не вмешивался – его всегда трогали такие минуты. Но вдруг, у самого дома Мона застыла, вспомнив, что они с дедом сговорились скрывать от родителей, куда они на самом деле ходят вместо кабинета психиатра. Она широко раскрыла свои светлые глаза и с проказливой гримаской посмотрела на Анри – как они с ним ловко придумали!

– Диди, а что я скажу маме с папой, если они спросят, как зовут психиатра, у которого мы были?

– Скажи, что его зовут доктор Боттичелли.

2. Леонардо да Винчи. Улыбайся жизни

Осенние каникулы пролетели быстро, и Мона вернулась в школу. Камилла привела ее на школьный двор раньше всех, еще не было восьми, шел противный осенний дождь. Мадам Аджи стояла в крытой галерее, Камилла коротко рассказала ей, как идет выздоровление и в чем состоит лечение, упомянув, что оно включает также визиты к педопсихиатру по средам. Она попросила учительницу быть с Моной очень внимательной, но не окружать излишней заботой и никак не выделять из других учеников.

Мона быстро вошла в колею и без особого труда усвоила пропущенный материал: прямые и косвенные дополнения по грамматике и виды треугольников по математике. Вместе с Жад и Лили они поджидали, что еще выкинет Диего с первой парты, – вот кто никогда не упускал случая позлить учительницу какой-нибудь визгливой репликой. Подружек это очень веселило. Однажды, например, когда мадам Аджи спросила, кто архитектор Эйфелевой башни, он мгновенно, не подняв руку, выпалил:

– Диснейленд Париж.

У учительницы глаза лезли на лоб, она никогда не могла понять: то ли Диего не знает правильный ответ, то ли разыгрывает ее. Да он и сам не всегда понимал.

Как ни странно, хуже всего Моне, Жад и Лили приходилось на переменах, особенно в дождливые дни, когда все толпились под навесом: играть негде, все набивались в галерее как сардины в банке. И самое главное: труднее было не напороться на Гийома. Кто такой Гийом? Гнусный мальчишка из параллельного класса, смазливый, с длинными белокурыми волосами, обманчиво невинным взглядом и кривой ухмылкой. Он остался на второй год и выглядел переростком среди одноклассников, которые были младше его. Да и вообще казался какой-то аномалией, подростком среди мелюзги. Его боялись из-за бешеного нрава. Чуть что не по нему – полезет в драку.

Мона тоже боялась его, но признавала, что он красивый. В среду после уроков она поджидала деда перед школой и издали наблюдала за Гийомом. Он сидел на корточках в стороне от всех и хлопал по земле ладонью. Странно – муравьев, что ли, давил? Но какие муравьи во дворе парижской школы в ноябре? Почувствовав на себе взгляд Моны, он с живостью хищника встрепенулся и поднял голову. Мона ужаснулась: вдруг он решит, что она за ним шпионит, – и машинально сжала свой талисман. На лице Гийома сменялись разные эмоции. Наконец он вскочил и большими шагами направился прямо к ней. И тут Мона почувствовала чью-то руку на плече. Это дедушка!

– Привет, моя милая!

С каким же облегчением она прижалась к любимому деду.

* * *Они опять вошли в Лувр через прозрачную пирамиду. Спускаясь на эскалаторе в недра музея, Мона смотрела вверх на тяжелые ноябрьские тучи и разбивавшиеся о стекло дождевые капли. Ей померещилось, что они прорываются сквозь струю гигантского водопада, чтобы проникнуть в пещеру, в глубинах которой запрятаны таинственные сокровища.

– Ты помнишь, Мона, что мы видели в прошлый раз?

– Доктора Боттичелли! – Мона хихикнула.

– Правильно. “Венеру и трех граций” Боттичелли. А сегодня посмотрим на одну особу, которая носит то же имя, что и ты. Угадала, кто это?

– Конечно, Диди, – ответила Мона с укором в голосе; так дети обращаются к взрослым, когда не хотят, чтобы их считали маленькими. – Что это с тобой, обещал же, что будешь разговаривать со мной как со взрослой. Это “Джоконда”!

Держась за руки, они дошли самого знаменитого во всем дворце зала, куда стекаются праздные туристы, жаждущие получить потрясающее впечатление, но чаще всего ничего такого не ощущают, потому что не владеют ключом к правильному восприятию картины. Анри давно об этом размышлял. Он знал: чтобы подойти к этой прославленной картине, воспроизведенной на миллионах репродукций, надо отстоять огромную очередь, длина которой обычно бывает пропорциональной разочарованию зрителей. “Это и есть, – думают они с досадой, – самое известное в мире произведение искусства, самое ценное и почитаемое, но почему? И почему я, стоя перед ним, не могу проникнуться восхищением?” С тем они и уходят. Анри, страстный любитель живописи, знал о “Джоконде” и ее бурной истории все. Знал, что изначально картину заказал художнику богатый флорентийский торговец шелком Франческо дель Джокондо в 1503 году. Это портрет его жены Лизы Герардини (отсюда и название “Мона Лиза”, сокращение от “мадонна Лиза”), однако Леонардо да Винчи так и не отдал его заказчику, потому что считал незавершенным. Знал, что, когда Леонардо, по приглашению короля Франциска I, перебрался во Францию, где окончил свои дни в замке Кло-Люсе, он взял портрет с собой. Знал, что долгое время “Мону Лизу” считали не лучше и не хуже других произведений Леонардо, а легендарной она стала только в 1911 году; в тот год работавший в Лувре стекольщиком Винченцо Перуджа устроил так, чтобы остаться в музее в день, когда он закрыт, снял со стены картину, написанную на тополевой доске размером 77 на 53 см, спрятал ее под одеждой, пронес сокровище к себе домой, а потом увез в Италию. Знал Анри и все легенды и гипотезы об этой картине, включая самые безумные, вызывавшие у него раздражение: будто бы женское лицо скрывает написанный под ним лик чудовищной Медузы Горгоны, или на портрете изображен переодетый женщиной мужчина, чуть ли не сам Леонардо. Болтали также, что картина, выставленная в музее под толстым пуленепробиваемым стеклом, – всего лишь копия, а оригинал хранится в запасниках. Важно было не засорять внучке мозги этой чушью, Анри хотел, чтобы Мона не спеша разглядела шедевр Леонардо, не думая ни о чем, кроме того, что видит.

Почти все пространство картины занимает изображенная до пояса женщина, она сидит, повернувшись к нам вполоборота и положив левую руку на подлокотник, причем самого кресла не видно. Правая рука свободно лежит на левой и придает всей фигуре едва заметное движение, легкий поворот, что оживляет ее и вписывает не только в пространственное, но и во временное измерение. На женщине темное платье с вышивкой, контрастирующее с сияющей кожей лица и декольте. На голове прозрачное газовое покрывало, из-под него ниспадают на плечи вьющиеся волосы, разделенные прямым пробором. Лицо пухловатое, округлые щеки, высокий лоб, маленький подбородок, прямой нос, карие, глядящие куда-то влево глаза и тонкие губы, чуть тронутые улыбкой. Надбровные дуги гладкие, без волос. За спиной модели парапет лоджии, а за ней, в отдалении, простирается странный пейзаж. С левой стороны извилистая дорога пересекает равнину и уходит резко вверх, в каменистые скалы. Рядом озеро, обрамленное на горизонте громадами высоких обрывистых гор. С правой стороны тоже камни, земля и вода, но есть еще и некое строение, повторяющее изгибы дороги, – пятиарочный мост через реку.

Моне повезло: ее, маленькую и щуплую, никто из толпившегося народа не отталкивал. Мало того, вид девочки, стоящей перед картиной и сосредоточенно, пытливо разглядывающей ее, привлекал внимание публики не меньше, чем сам портрет. Туристы даже стали исподтишка фотографировать Мону со спины, так чтобы она попала в кадр вместе с “Джокондой”. Охранники удивлялись, как может девочка так пристально разглядывать картину, на которую обычно посетители едва бросают взгляд и тут же направляются к выходу.

Погружаться в картину Леонардо Моне было легче, чем во фреску Боттичелли неделю назад, но больше двенадцати минут созерцания она не выдержала. Утомившись, она перевела взгляд на стоявшего в сторонке дедушку.

– Ну что, Мона? Что ты увидела?

– Ты мне когда-то говорил, что Леонардо да Винчи изобрел парашют. Но небо тут пустое.

– И это все, что ты увидела за десять с лишним минут? Маловато.

– Ну, это потому, что я искала и запрятанные там другие летательные аппараты, – ведь ты же говорил, что Леонардо их много придумал.

– Верно. Он был не только художником, но еще инженером. Нанимался к тогдашним правителям следить за уровнем больших и малых рек, благоустраивать земли, возводить вокруг городов оборонительные сооружения. Любопытство и жажда знаний были в нем так сильны, что он исследовал устройство человеческого тела и препарировал трупы, чтобы разобраться, как в нем все работает.