Полная версия

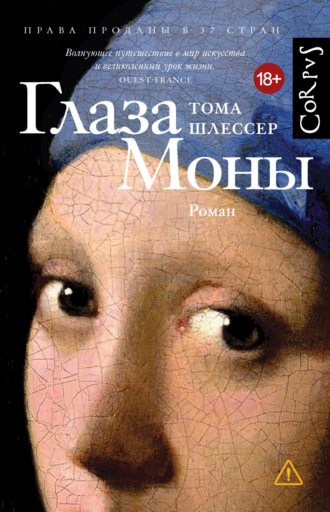

Глаза Моны

– Наверно, он прочитал много книг.

– Всего около полутора тысяч. Знаешь, когда жил Леонардо, книги были редкостью. Печатный станок тогда еще только-только изобрели. В личной библиотеке Леонардо было около двухсот томов, и она считалась огромной. Но он, закоренелый одиночка, сочинил тысячи и тысячи страниц на разные темы. Так что, получается, написал чернилами больше, чем кистью. Картин его существует всего десяток, да и то неизвестно точно, все ли они действительно принадлежат ему.

– Диди, а почему именно эту картину помещают везде? Помню, у бабушки была большая чашка с ней. А мне всегда хотелось, чтобы она эту чашку держала в шкафу.

– Почему?

– Потому что за завтраком должно быть весело. А эта картина… она… она какая-то грустная.

– Думаешь? И что же в ней такого грустного?

– Ее фон. Он темный, тусклый.

– Это так. Но погоди. Я уже говорил, что картина старинная. Мрачноватые краски пейзажа на заднем плане потемнели от времени, как старая газета. Дело в том, что лак, который должен закреплять краски, со временем стирается, так что они загрязняются, и колорит становится таким вот несколько унылым. А изначально, можешь не сомневаться, эти горы, извилистые дороги, большое озеро и обширное небо – все было в ярких синих тонах, почти что цвета электрик.

– Электрик? Что ты такое говоришь? В то время не было электричества, только свечи!

– Спасибо за информацию, Мона. Но, знаешь, это не мешало художникам искать источники энергии. Электричество – это ведь энергия, она дает тепло, свет, движение. Так вот, запомни, Леонардо тоже старался наполнить свои картины энергией. Чтобы они сильнее действовали на тебя.

– На меня? Но ты же говоришь, что перед картиной надо стоять неподвижно.

Анри рассмеялся. Глядя на него, засмеялась и Мона. Тут бы поговорить с ней о философе Алене и о том, что он писал в “Мыслях о счастье”. Ален утверждал, что те, кто старается быть счастливым, заслуживают медали, гражданской медали, потому что их решимость показывать себя довольными и жизнерадостными, хотя иной раз для этого требуется немалое усилие воли, распространяется на других. Точно так же, как может вызвать цепную реакцию смех. Обретение счастья, по Алену, не связано ни с качеством личности, ни с поисками каждого отдельного человека; счастье – это общественная добродетель. “Быть счастливым – долг по отношению к другим людям”, – говорил он. Но для Моны это, наверно, слишком сложно. Зато этот важный урок может на свой лад преподать “Джоконда” Леонардо.

– Смотри, пейзаж, который показался тебе грустным, на самом деле полон движения, в нем чувствуется жизненная энергия, какой-то изначальный ток. Но ты права: он тревожный, потому что неупорядоченный. Да, с правой стороны есть мост, но ни одного дерева, животного или человека. Задний план, затуманенный, с преобладающим надо всем серо-голубым небом, кажется одновременно величественным и гнетущим. Леонардо долгие годы терпеливо накладывал лессировку, то есть все новые и новые тончайшие прозрачные слои красок, придавая картине большую плотность и объем. Слоев было так много и процедура так растягивалась, что все его картины оставались незавершенными. Такая многослойность создавала впечатление, как будто изображение подрагивает. По-итальянски это называетсяsfumato, дымка. Сфумато и размывает, и сливает предметы.

– Да, но почему она так улыбается? Как-то странно.

– Она улыбается еле заметно. За спиной у нее необъятный пейзаж, целая вселенная в процессе становления, наполненная беспорядочной энергией, полный хаос, притягательный и ужасающий. А улыбка бесконечно спокойная, дружеская, приглашающая тебя тоже улыбнуться.

– Так давай, Диди, давай ей тоже улыбнемся!

– Вижу, ты поняла. Леонардо да Винчи говорил, что живопись вызывает зеркальные эмоции: видишь изображение зевающего человека – зеваешь сам; видишь изображение злобного – злишься сам. А портрет женщины с такой обезоруживающей улыбкой – приглашение улыбнуться точно так же. Это и есть энергия, овладеть которой стремится живопись: быть открытым жизни, улыбаться жизни, даже когда все еще смутно и неясно, темно и бесформенно, когда в мире хаос и пустота, потому что это лучший способ установить в нем счастливую гармонию и лучший способ сделать так, чтобы это счастье не оставалось на потрясающем и загадочном портрете сидящей в лоджии женщины из эпохи Возрождения, а передалось всем людям.

Моне захотелось приподнять уголки губ, как у Джоконды. Но слова деда, в которых слышался великодушный порыв открыть ей нечто важное, сам его проникновенный голос и пауза после сказанного – все это тронуло ее до глубины души. Так что от волнения на глазах ее выступили слезы, и на минуту влажная пелена заслонила блеск луврского дворца.

3. Рафаэль. Приучайся отстраняться

Было уже поздно, но Моне не спалось. Не давал уснуть какой-то грохот, доносившийся из кухни. В какой-то момент громыхнуло особенно сильно, и Мона услышала напряженный голос матери за стеной:

– Да хватит же, Поль, сколько можно!

Мона вылезла из постели и приникла к щелочке неплотно закрытой двери. Вошедшая Камилла нашла мужа, уронившего голову на стол, в правой руке у него был стакан, а на столе валялись, словно разметанные бурей, листки с какими-то записями и цифрами. Камиллу тоже разбудил грохот скатившейся со стола на пол бутылки. Дома у Поля не было такой, как в лавке, ржавой держалки-ежа, на шипы которой можно надевать пустые бутылки, чтобы они не падали и не разбивались.

Камилла рассердилась на мужа. Вместо того чтобы попросить ее помощи, он напился в стельку. Не страх разориться, не угрозы кредиторов и даже не препирательства с судебными приставами заставляли Поля искать забвение в алкоголе. Его приводила в ужас мысль о том, что, потеряв свою лавку, где так любила играть и фантазировать Мона, он окончательно лишится уважения в глазах дочери. Поль был убежден: он, гордый быть отцом Моны, в подметки не годится работящей Камилле и ее отцу, великому Анри Вюймену. Что же будет, когда ему, погрязшему в долгах, придется закрыть антикварную торговлю и он больше не сможет пудрить Моне мозги несбыточными бреднями?

Камилла собрала разбросанные бумажки. Мона стояла в темноте, затаив дыхание, а увидев, что мама собирается тащить отца и укладывать в постель, побежала на цыпочках к своей.

Утром папа сел за стол, когда Мона допивала вторую чашку какао. Он поцеловал ее в лоб, но по его осунувшемуся лицу она поняла, что он очень расстроен, хотя и старается это скрыть. Тогда она спросила его, как дела. У Поля перехватило дух. В том, что ребенок спрашивает у взрослого, как дела, есть что-то необычное и даже неправильное. Такая заботливость появляется с возрастом, когда остается позади свойственный юности эгоцентризм. Причем Мона не только не заразилась его мрачным настроением, а улыбалась, глядя на него. И тогда лицо его разгладилось, похмелье прошло, и все тревоги и страхи улеглись перед веселой мордашкой дочери, на которой было написано безграничное и безмятежное доверие. А через несколько минут он наконец додумался задать дочери тот самый, естественный вопрос:

– А у тебя-то, милая, как дела?

– Отлично, папа! Сегодня же среда!

* * *В третий раз проходя с Моной по залам Лувра, Анри заметил, что она стала чаще обращать внимание на скульптуры и картины, мимо которых они шли. А несколько раз даже почувствовал, что она замедляет шаг и почти выпускает его руку, так ей было любопытно и так тянуло остановиться. Ему это было приятно, ведь он того и добивался, чтобы Мона прониклась красотой и мудростью искусства, и явно не усталость, а проснувшийся интерес заставлял ее медлить. Но Анри строго придерживался раз установленного правила: одна вещь в неделю, никаких отступлений.

Это было нелегко, так как Большая галерея, когда-то соединявшая дворцы Лувр и Тюильри, давно превратилась в самый просторный выставочный зал на свете. Намеченная на тот день картина, несмотря на внушительный размер – метр двадцать в высоту, – не бросалась в глаза. Напротив, она поражала какой-то умеренностью, сдержанностью и соразмерностью.

На фоне раскинувшихся полей сидит на большом камне (его почти не видно) молодая женщина. Вокруг нее трава и редкие, чуть пожелтевшие цветы. Ей отведено центральное место в картине. Одета она в ярко-красное платье с черной каймой. Шелковисто-желтый левый рукав гармонирует с собранными в узел пышными волосами. Правая рука и колени прикрыты широким синим плащом. Лицо изображено вполоборота, взор устремлен на стоящего у ее ног и тоже смотрящего на нее обнаженного белокурого мальчика. Ему года три, левую ручонку он вложил в руку женщины и явно хочет дотянуться до книги, которая лежит у нее на коленях. Мы видим только золотой обрез этой книги. Прямо под ней присел другой мальчик, такого же возраста в каком-то легком хитоне, он держит на плече крест ростом с него самого из двух тоненьких палочек. Он повернут к нам в профиль и внимательно смотрит на первого мальчика. Над всеми тремя фигурами светящиеся нимбы. На заднем плане высокие тонкие деревья и какая-то деревушка с гордо вознесшейся колокольней. Совсем вдалеке озеро, серые и зеленые холмы, а над всем этим небесный свод с плывущими по нему облаками, он написан в сине-голубых тонах, более темных вверху и светлых до белизны на линии горизонта, проходящей на уровне груди молодой женщины. Художник идеально выдержал законы перспективы.

В этой картине было на что посмотреть, куда больше деталей, чем в тех, что Мона видела в два прошлых раза. Однако, как ни странно, разглядывала она ее не так долго, как предыдущие, внимания хватило всего на несколько минут. Не больше чем на пять, да и те показались ей слишком длинными.

Мы разучились воспринимать Рафаэля, подумал Анри и не стал упрекать внучку за то, что она не смогла надолго сосредоточиться. Современные люди настолько привыкли ко всему изломанному, что совершенная гармония, уравновешенность и правильные пропорции им скучны. Но задерживаться на горьких стариковских сетованиях Анри не пожелал, а переключился на толкование картины:

– Тебе не нравится, Мона?

– Да нет… нравится… но не так интересно, как, например, “Джоконда”.

– Но вспомни, в прошлый раз тебе и “Джоконда” не сразу показалась интересной.

– Да, но… ты же понимаешь, что я хочу сказать.

– Наверное, понимаю, но все-таки скажи это сама.

– Ну, в “Джоконде” есть какое-то действие, а здесь все такое скучное, ледяное. Как на уроке математики, когда учительница объясняет, а я все жду, чтобы Диего отмочил какую-нибудь глупую шуточку.

– А никакой шуточки нет, так?

– Но ты, Диди, всегда можешь сам что-нибудь отмочить.

– Нет, Мона, еще не время. И потом, то, что ты сказала о скуке, совсем не глупо, а наоборот… Потому что художник, чью картину ты видишь, который так же, как Боттичелли и Леонардо да Винчи, был итальянцем и которого звали Рафаэль, признавал только полное совершенство и не допускал ни малейшего отступления от него, ничего неожиданного, что нарушило бы соразмерность композиции, линий и красок.

– И сколько у него уходило на это времени?

– Много. Очень много. Но он работал не в одиночку. В то время, в начале XVI века, все приходилось изготавливать на месте, так что у каждого мастера была своя небольшая бригада. Сам он рисовал и писал – да и то нередко только лица персонажей, а пейзажи и прочие, менее важные детали поручал своим помощникам, – а множество подручных растирали краски, натягивали и грунтовали холсты. Рафаэль уже в молодые годы стал знаменитостью, любимцем флорентийских купцов и банкиров, поэтому он собрал вокруг себя целую мастерскую. В то время, когда он писал эту картину, его нанял сам папа Юлий II, желавший украсить Рим и Ватикан сокровищами искусства. Рафаэль, которому было двадцать три года, согласился и работал как каторжный вместе с десятком, а то и двумя или пятью десятками помощников. Он принимал и обучал самых лучших и обращался с ними как с родными братьями или сыновьями. Рафаэль непрерывно экспериментировал, опробовал разные составы красок, чтобы получить переливчатые, перламутровые тона; он создавал гигантские фрески, шпалеры, делал гравюры со своих картин, чтобы можно было печатать и распространять их. Он поднял живопись, к которой в те времена относились как к обычному ремеслу, на уровень высокого искусства и стал первым среди первых. Под конец жизни – а умер Рафаэль в день своего тридцатисемилетия от лихорадки, которой он заболел, как говорит легенда, от страстной любви к одной женщине, – он был сказочно богат, состояние его составляло шестнадцать тысяч дукатов.

– Папа говорит, что чем больше у человека денег, тем меньше в нем доброты. И добавляет, что сам он очень добрый, – рассмеялась Мона.

– В жизни всегда бывают исключения, Мона, иначе было бы скучно жить. Рафаэль был человеком богатым, но, насколько известно, очень хорошим. Через несколько лет после его смерти Джорджо Вазари, большой авторитет, взялся написать книгу обо всех мастерах Возрождения. Так он и назвал ее – “Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих”. Там содержится много историй, в том числе о Боттичелли и Леонардо, о Рафаэле тоже много говорится. Так вот, Вазари рассказывает, что он привлекал людей своим обаянием, добротой, щедростью, причем его любили и ощущали рядом с ним душевный мир и покой не только люди – к нему тянулись даже животные, как к Орфею из греческого мифа.

– К Орфею? А ты мне о нем уже рассказывал?

– Не торопись, Мона, об Орфее я расскажу тебе в следующий раз. А пока смотри на эту картину. У Боттичелли и Леонардо я показывал тебе картины светские, то есть не затрагивающие сюжеты из Священной истории. А с этой дело обстоит иначе. Вообще в эпоху Возрождения живопись чаще всего была религиозной и предназначалась для церковных приделов, чтобы наставлять людей в вере и прославлять католическое учение. Вот и тут все три персонажа – святые. Узнаешь их?

– Я бы сказала, это Мария и Иисус… Но он какой-то странный… похож на дикаря.

– Потому что это Иоанн Креститель, пророк, который предсказал пришествие Христа и проповедовал в Иудейской пустыне. Поэтому художники изображают его в такой примитивной одежде. Он держит крест – знаешь почему?

– Это крест Иисуса, да?

– Да, это символ креста, на котором будет распят Иисус. Сам он тоже тут, слева. Он еще младенец и хочет дотянуться до книги, которую мать держит на коленях и которая возвещает миру благую весть о том, что мир будет спасен благодаря жертве Иисуса; есть там и другая, ужасная весть о смерти Иисуса в страшных муках на глазах безутешной, бессильной помочь ему Марии. Вот почему на ней одежда красного цвета, цвета крови, и синего, небесного цвета.

Мона наморщила лоб. Она пыталась понять, как мирная, безмятежная сцена может сопрягаться с мыслью о грядущей расправе (как вообще мать может смотреть на казнь сына – это же чудовищно!). Анри угадал ее растерянность и дал ей время подумать, она снова стала старательно вглядываться в картину. И наконец чуть ли не с отчаянием в голосе воскликнула:

– Но как же так, если мать знает, что он умрет, почему она улыбается?!

– Это все только символы, Мона, все не по-настоящему. Если бы Дева и правда существовала и знай она, что через тридцать лет после этих счастливых минут ее сын в муках умрет на кресте, она уж точно не улыбалась бы. Маленький Иисус тянется к книге, которая предсказывает распятие, это символ того, что он идет навстречу своей судьбе. Но Рафаэль показывает нам, что перед лицом судьбы мудрее отстраняться.

– Отстраняться? Что это значит? Отойти в сторонку? Перестать любить, что ли?

– Нет, Мона, не совсем так. Отстраняться значит не быть рабом своих чувств, уметь держать их на почтительном расстоянии. Вот смотри, Рафаэль хоть и был признан первым среди великих, но отстранялся от этой громкой славы и оставался простым, ясным и открытым. Его работы – результат колоссального труда, но кажется, что их красота достигнута с возмутительной легкостью. Точно так же перед самой жестокой судьбой – что может быть страшнее, чем пережить смерть сына на кресте, – такой, где нераздельно переплетены слава и ужас, должно брать верх то, что в ту пору итальянцы называли “спреццатура”(sprezzatura). Спреццатура – это такая непринужденность придворных, способность никогда, что бы ни случилось, не выказывать на людях своих эмоций, ни хороших, ни дурных. Что вовсе не значит ничего не чувствовать. Это качество позволяет сохранять умеренность, изящество, ясность ума, оно рождает “грацию”, как выражались некоторые современники Рафаэля.

Моне было немножко не по себе – многое в объяснении осталось не очень понятным. Но все же урок был воспринят. Благодаря каким-то запомнившимся отрывкам, благодаря тому, что Анри настойчиво говорил с ней как со взрослой, благодаря душевному пылу, который он вкладывал в свои слова. И девочка, которой поначалу картина не особенно понравилась, теперь полюбила ее. На этот раз она не тянула деда за руку, чтобы скорее уйти из музея. Смотрела и смотрела на святое семейство, а больше всего на заботливую мать, на окруженную цветами “прекрасную садовницу” (такое название закрепилось за картиной), источающую чудесное спокойствие и свет, несмотря на грядущие неотвратимые бедствия. Пока не сказала с улыбкой:

– Так трудноотстраниться от этой картины!

4. Тициан. Доверься воображению

При каждом визите к доктору Ван Орсту повторялось одно и то же. Мона входила в его кабинет вместе с мамой, он осматривал ее, задавал вопросы. Прием длился минут двадцать, не больше. Громогласный доктор часто веселил Мону, но она замечала, что на маму его шуточки не действуют. Камилла сидела у стола с неописуемой тревогой на лице. Потом Мона выходила и сидела в мрачном коридоре, пока Ван Орст с мамой беседовали наедине. Ждать было ужасно скучно, коридор был гулкий, и, кто бы ни проходил, шаги отдавались в ушах барабанным боем. Чтобы убить время, Мона крутила свою ракушку-подвеску и тихонько напевала.

В тот день мама вышла из кабинета со странным выражением на лице. И ни слова, ни единого слова не сказала Моне. Только купила ей в какой-то кафешке на улице Арколь, затиснутой между дешевыми сувенирными лавками, липкую и черствую шоколадную булочку. Зазвонил мобильник. Камилла взглянула на экран и застонала, но, помедлив, все-таки ответила:

– Да. Да, конечно, я буду на месте. Хорошо, хорошо…

Потом она поспешно набрала чей-то номер:

– Это Камилла. Послушай, завтра вечером я, к сожалению, не смогу вам помочь… Мне очень жаль, но шеф захомутал меня на весь день. Приду в пятницу утром, обещаю… Да, знаю, что поздно… мне жаль, прости, у меня сейчас трудное время. Всё, пока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Монтрёй – парижский пригород. (Здесь и далее – прим. перев.)

2

Марсель Дюшан (1887–1968) – французский и американский художник, один из основателей сюрреализма.

3

Фалангисты – члены ливанской правой националистической партии, известной как “Ливанские фаланги”.

4

Эдди Константин (1917–1993) – французский певец и киноактер.

5

Бобур – культурный центр в Париже, посвященный современному искусству, официальное название – Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду.

6

Названия описанных в книге произведений искусства можно найти на вкладке с иллюстрациями: номера работ соответствуют номерам глав.