Полная версия

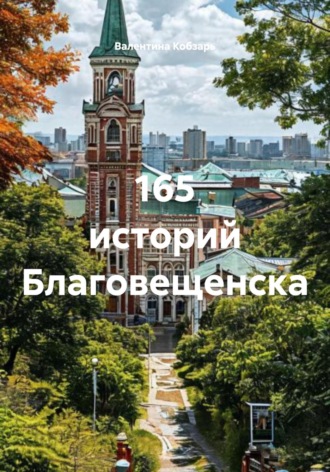

165 историй Благовещенска

Пожарный обоз

Сколько ни обращались в думу жители Новых кварталов, в предместье так и не появилась своя пожарная часть. А в самом городе в начале ХХ века имелся пожарный обоз, в который входили три пожарные части. Первая и самая старая из них размещалась рядом с полицейским управлением (на пересечении Иркутской и Благовещенской улиц), вторая – во дворе городской управы на Большой улице, третья – на Амурской, между Семинарской и Ремесленной.

Ещё не было окончено строительство третьей части, когда в ней… случился пожар. 21 октября 1909 года в 9 часов утра от вылетевшей из трубы искры загорелась крыша конюшни. Пожар был прекращён через час. Крыша сгорела совсем. Убытки оказались небольшими.

Торжественное открытие третьей пожарной части состоялось 6 декабря 1909 года. После молебна присутствовавшим было предложено угощение. Затем «была сделана тревога». Пожарные запрягли лошадей в одну минуту 10 секунд. Наверное, волновались в присутствии высоких гостей, потому что несколькими днями раньше они провели перепряжку всего за 58 секунд!

Первые пять лет третья пожарная часть стояла без каланчи. Построили её только в 1914 году после настоятельных напоминаний господина городского полицмейстера. Он же неоднократно говорил о необходимости приобрести для пожарного обоза механическую лестницу, и брандмейстер был с ним солидарен.

В смету 1912 года управа внесла ассигнование в 1 500 рублей на приобретение для пожарного обоза механической лестницы, но члены думы ассигнование это вычеркнули. Эта экономия чуть не привела к серьёзной беде. Ночью 27 апреля загорелась почтово-телеграфная контора (рядом с городским парком). Пожар начался с чердака, где хранился архив, и был прекращён только благодаря тому, что «пожарная команда была слишком быстро оповещена о нём сторожем магазина Керкадзе». По отзывам очевидцев, опоздай команда на пять минут, ей пришлось бы только наблюдать пожар, так как попасть на чердак без механической лестницы было невозможно. Брандмейстер вновь напомнил о покупке лестницы, управа пообещала.

Да, депутаты городской думы постоянно в целях экономии перекраивали смету расходов, но деньги на оснащение пожарного обоза выделяли регулярно. В начале 1912 года через склад императорского Российского пожарного общества из Англии выписали паровую пожарную машину конной тяги на двухколёсном ходу. Машина системы «Вальянт» стоимостью 2874 рубля пришла в Благовещенск в конце сентября. Подавала машина больше 30 вёдер в минуту: в два раза больше, чем большие ручные машины пожарного обоза. Машина пришла в разобранном виде. Месяц ушел на сборку, обкатку и испытания. В первых числах октября её передали в пожарный обоз.

Вместе с пожарной машиной был доставлен и дыхательный аппарат Кенига №1 со спиральным рукавом в два аршина длиной для работы пожарных в дыму! Кроме того, ожидали ещё и высланные со склада Российского пожарного общества разные принадлежности для пожарного обоза на 2 800 рублей.

Большой проблемой при тушении пожаров была… вода, точнее, её отсутствие, что удивительно при двух реках. А всё потому, что баков для запаса воды в городе было очень мало, в некоторых районах, как в Горбылёвке, они вовсе отсутствовали: там в случае пожара приходилось возить воду за две-три версты. Городской брандмейстер Бориско предложил управе войти в соглашение с содержателями торговых бань, чтобы те во время пожаров давали воду из своих запасов (при банях были баки). Владельцы 16-ти бань согласились помогать пожарным безвозмездно, если «город устроит краны со шлангами» от их баков. Только П.В. Аристархов, баня которого размещалась на Амурской, между Графской и Никольской, потребовал за отпуск воды бесплатного отпуска электрической энергии на весь год.

«Отсутствие пожарных колодцев в Призейском районе дало себя знать при пожаре на Корсаковской улице, – писал очевидец 19 апреля 1912 года. –Пожарным пришлось ездить за водой на Зею, и подача воды была, конечно, медленной». Чтобы подобного не повторялось, некоторые гласные предложили прорезать через сад туристов проулок к Амуру и брать воду из реки. Дума не согласилась.

«Насколько экстренно у нас могут пожарные подвезти воду в случае надобности свидетельствует следующий случай, – сообщал в письме в газету «Эхо» один из горожан. – Из 2-й пожарной части на паре здоровых лошадей приехал на Амур пожарный с бочкой № 17. Когда он налил бочку, лошади не повезли её, а толклись на одном месте. Пожарный промучился с ними два часа (!), вылил из бочки почти всю воду, только после этого лошади её повезли». С характером оказались скотины, или возчик неопытный был.

В январе 1910 года газета «Эхо» опубликовала статистику пожаров за пять лет. Оказалось, что с 1904 по 1909 год в Благовещенске случилось 119 пожаров. Больше всего – 33 – в 1908 году, самая большая сумма убытка зафиксирована в 1907 году – 439 800 рублей. Вот несколько историй из хроникальных заметок благовещенских газет – о том, как горели и тушили.

Дома Калюжиной. В ночь с 8 на 9 января 1902 года сгорели два дома, принадлежавших Калюжиной, – каменный и деревянный. Началось в каменном, где магазин обуви Пешехонова. В верхних этажах находились дети Хлебникова. В начале пожара кухарка с мальчиком выбежали, позвали квартиранта (хозяева были в театре). А.И. Скородумов, квартирант, проник в горящее здание уже полное удушливого дыма от горящих галош и стал искать детей. Испуганные девочки спрятались, Скородумов услышал плачь, бросился в ту сторону и нашел девочку, которую вынес. Другую найти было труднее, она уже задыхалась от дыма. Спасённые девочки были унесены к Эмери и спокойно уснули.

Воды недоставало и потушить пожар не удалось. Деревянное здание с магазином обуви сгорело дотла, как и всё имущество на втором этаже. Товар был застрахован на 50 000 рублей в обществе «Надежда», а здания Калюжиной – в Петербургском страховом обществе. Всего убытку не меньше 100 000 рублей. «Можно опасаться, что теперь обуви на сезон не хватит. Не преминут торговцы поднять цены», – предсказывали обыватели.

P.S. Во время пожара в соседний двор проникли два вора и съели на кухне варёное мясо.

Дом Потомкина, дом Камынина. Сразу два значительных пожара случились в Благовещенске 21 февраля 1903 года. Сначала загорелся дом Потомкина на Большой улице, ближе к Зее. Завидя дым, толпы народа стали сбегаться к месту пожара, но по пути остановились у дома Камынина на углу Большой и Садовой, который тоже горел!

На второй пожар прибыли вице-губернатор С.Н. Таскин и военный губернатор области Д.В. Путята.

Таскин остановил махальщика (пожарный-сигнальщик), чтобы спросить, все ли пожарные приехали с первого пожара на второй. «В это время на него наскочила пара с пожарной бочкой и опрокинула господина вице-губернатора, – пишет корреспондент «Амурской газеты». – Колесом, проехавшим по руке, был напрочь оторван рукав мундира, а с ноги сорван штиблет. Благодаря какой-то необыкновенной случайности кости не были раздроблены, и сам вице-губернатор остался жив. Рука вся опухла и посинела, а в ноге чувствуется сильнейшая боль».

Дальше корреспондент пишет, что у благовещенской пожарной команды есть и повозки, и бочки, и прислуга, и лошади, нет только сигнальных рожков. Несутся во весь опор и вопят благим матом: «Берегись вправо!», «Берегись влево!». Но криков их никто не слышит. «Пожары в Благовещенске вообще бывают очень редко и ещё реже случается два пожара сразу, чем и объясняется, что в эту сторону вопроса не было никем отражено внимание», – завершил корреспондент свой отчёт о ЧП с участием вице-губернатора.

Магазин Бутрякова и другие. Этот разрушительный пожар случился в Благовещенске 22 февраля 1910 года. Он начался в подвале книжного магазина Бутрякова, быстро распространился на соседние здания, а в них располагались богатейшие магазины и фирмы Благовещенска. В том пожаре сгорели кондитерское заведение Афонина, гостиница «Манжини», магазин Бутряковых с товаром, ювелирный магазин Архимовича (товар спасён), магазин фирмы «Коковин и Басов», квартира электротехника Кравчинского (через несколько месяцев горожане читали рекламу: «Лучшая гарантия от пожара – это электрический насос. Его должен иметь каждый домовладелец. Можно видеть в действии в специальном электрическом магазине Кравчинского»). При тушении пожара были порваны телефонные провода. В результате 110 абонентов в течение трёх дней «оставались без сообщений». Общий убыток – 267 000 рублей.

В связи с пожаром торгового дома «Коковин и Басов» (кяхтинские купцы-чаеторговцы с миллионными оборотами) в Благовещенск прибыл главный инспектор страхового общества «Россия» К.А. Мальчёнкин. Это страховое общество выплатило Коковину и Басову 150 000 рублей и оставило торговому дому всё спасенное имущество и товары.

Баня Гаврилова и Поповой. В ночь на 31 июля 1911 года на Казачьей улице загорелась баня, принадлежавшая Гаврилову и Анне Поповой. В бане спали китайцы. Они не пострадали. Дознание установило, что стены бани были облиты маслом снаружи, загорелось сразу в девяти местах. Баня застрахована в обществе «Россия». В поджоге подозревался муж Анны Поповой. Участок, на котором построена баня, наполовину принадлежал Гаврилову, наполовину – Поповой. Срок аренды земли под частью бани истекал в сентябре. На продление аренды Гаврилов не соглашался. Попову пришлось бы или продать баню всего за 700 рублей, или ломать. Поджечь, выходит, было выгоднее. Чем закончилось разбирательство, газеты не сообщили.

Сено Буяновых. В октябре 1911 года товарищество братьев Буяновых отправило двух рабочих на казённую дачу в десяти верстах от Астрахановки, чтобы «в целях предотвращения палов» опалить принадлежащие им стога. Рабочие с огнём не справились, и он сжег 3925 копён чужого сена. В. Горелкин потерял 250 копён, Павел Долгов – 400, Ив. Долгов – 180, А. Лепехин – 35, Вас. Долгов – 180, И. Резанов – 300, М. Шабанов – 160, М. Шабанов – 40, И. Лепёхин – 10, И. Шабанов – 500. Владельцы сгоревшего сена оценили убыток в 10 000 рублей и предъявили иск торговому дому братьев Буяновых.

Вознесенская школа. 13 января 1912 года сторож Вознесенской школы Мишин заметил дым: около печи горел половик. Попытки залить огонь оказались безуспешными. Живший на втором этаже учитель вызвал по телефону пожарных. Им не удалось прекратить огонь, так как воду приходилось возить за несколько кварталов. Здание вместе с имуществом учителя и сторожа сгорело дотла. Убытков 12 600 рублей. Здание застраховано в «Русском страховом обществе» на 10 000 рублей.

При тушении упавшей печной трубы ранило двух пожарных – Захара Сигулу и Антона Хаманца. Пострадавших доставили в городскую больницу.

Конюшня Кузнецова. В ночь на 21 апреля 1912 года во дворе Кузнецова по Мастерской, между Амурской и Иркутской, от брошенной папиросы сгорела дотла цинковая конюшня с сеновалом, а также пятьдесят саней и сорок возов сена. Убыток около 4 000 рублей. От Кузнецова пожар перешел во двор к соседу Азанову, у которого сгорело 60 плах и 15 возов сена.

Сеновал Косицына и вокруг. Днём 11 мая 1912 года при очень сильном южном порывистом ветре загорелся сеновал на участке Косицына на Благовещенской улице, между Большой и Зейской. Хотя пожар был замечен в самом начале, остановить его домашними средствами оказалось невозможно. Пока вызывали по телефону пожарные части, огонь охватил весь сеновал и перекинулся на соседние дворы Козлова и Лебедева. Начавшись с сараев и других мелких строений в этих дворах, пожар перешел на дома, отстоять которые не удалось. Дальнейшему распространению огня на соседние участки помешал брандмауэр – с одной, каменная лавка – с другой и Зейская улица – с третьей стороны. Искры от пожарища занесло в соседний квартал, где загорелся сеновал на участке Стёпина. С сеновала огонь перекинулся на дом и уничтожил его. От этих строений загорелась на соседнем участке каменная баня Кононенко. Благодаря усилиям пожарных частей и публики дальше огонь не пошел, а мог бы выкосить несколько кварталов.

Итоги пожара такие. У Л.И. Косицына уничтожены сарай, сеновал, коровник, конюшня, два амбара, каретник и поднавес, убытки – 3 500 рублей; у Козлова – дом, амбар, прачечная, убытки – 1 200 рублей; у Лебедева – дом и сарай, убытки – 3 000 рублей, у П.Ф. Стёпиной – дом и сарай с дровами, убытки – 1 800 рублей, у Кононенко обгорели чердак, забор, повреждены двери, окна, крыша дома, убыток – 600 рублей.

Не всегда огнеборцам удавалось взять верх над стихией, но выучку они показывали хорошую. Летним вечером 1902 года господин военный губернатор области Д.В. Путята, прогуливаясь пешком по городу, зашел в полицию. Там же помещался главный пожарный городской обоз. «Желая испытать исправность пожарной команды, его превосходительство велели ударить тревогу, – сообщала «Амурская газета». – В одну минуту пожарный двор пришел в движение. Опытными руками пожарные бросились запрягать лошадей, им помогали, чем могли, по обыкновению, и женщины – жены пожарных. Привычные лошади сами становились в оглобли. Ровно через три минуты машина была совершенно готова к отъезду, бочки – через четыре минуты. Команда была в полном порядке. Его превосходительство остались очень довольны».

Семьи пожарных обитали там же, в частях. Будете проходить мимо третьей пожарной части, на Амурской, обратите внимание: на первом этаже размещались лошади, на втором – семьи пожарных. На нарах, разгороженных занавесками.

Пожар в Сахаляне

Однажды благовещенским пожарным пришлось бороться с огнём на правом берегу Амура.

11 сентября 1912 года в Сахаляне начался праздник огней, а на пятый день веселья случился пожар. Вот как описывает это бедствие репортёр газеты «Эхо», очевидно, переправившийся на правый берег Амура вместе с пожарными. «Вчера (14 сентября) около часу ночи яркое зарево охватило Амур. С отдалённых от набережной улиц Благовещенска казалось, что горят или склады Амурского общества (пароходства и торговли) или интендантские. Но пожарные каланчи молчали. Горел на китайском берегу Сахалян. Известно, в каком рискованном положении в отношении пожаров находится Сахалян – деревянные скученные строения, узенькие азиатские улицы, отсутствие противопожарных средств. В течение семи часов Сахалян пылал костром на протяжении половины своего протяжения. Картина пожара по своей грандиозности напоминала печальной памяти пожар 1900 года.

Как бы весь пропитанный спиртом, имеющий в изобилии запасы керосина, бобового масла и других горючих веществ, Сахалян, несмотря на отсутствие ветра, казалось, выгорит дотла. Оглушительные взрывы десятков бочек со спиртом, раздававшиеся почти беспрерывно, чёрные массы клубившегося дыма, доносившийся гул отчаянных криков людей, зловеще освещенная поверхность реки – всё это представляло с нашего берега мрачную картину. Рисовались ужасы огненного бедствия и паника сахалянского населения – китайского и русского.

В два часа ночи к таможенному посту около перевоза прибыли военный губернатор Валуев, комендант города, городской голова Попов, полицмейстер ротмистр Хуциев, наряды полиции, вызвана была пожарная команда. В три часа Попов с пожарными отплыл на ту сторону. Нашей пожарной команде при въезде в Сахалян представилось целое море огня, охватившего широкую и длинную полосу к западу от главной поперечной улицы, и уже готового перекинуться в восточную часть.

Всюду полная беспомощность и растерянность. На заваленных скарбом и разными товарами улицах бестолково суетятся китайцы – торговцы, кули, солдаты, офицеры. Треск горящих зданий, крики людей и почти беспрерывные взрывы банок со спиртом сливаются в один сплошной гул. Несколько баков с водой, одеяла и кое-где листы волнистого железа – вот всё, что Сахалян имел возможность противопоставить разбушевавшейся огненной стихии.

Появление нашей пожарной команды встречается большим энтузиазмом с верой в близкое спасение от огня. Ей спешат очистить дорогу, оказывают всяческую помощь.

Каменное здание нашего вице-консульства, хотя и охвачено тесным полукольцом горящих и догорающих построек, но находится в относительной безопасности, и потому пожарная команда направляет своё внимание туда, где прежде всего необходимо поставить преграду огню. Врезавшись в восточную часть полосы пожарища, команда, располагавшая сначала всего одной машиной, энергично начинает свою работу и останавливает здесь распространение огня.

Через некоторое время с нашего берега подоспевает вторая машина и предпринимает борьбу с огнём на западной стороне, где в это время загорается находящийся на набережной водочный завод, железные бочки со спиртом из которого удаётся вовремя выкатить и бросить под берег, частью – в воду. Завод сгорает, зато соседние постройки, в том числе склад керосина и громадный пакгауз, битком набитый разными товарами, отстаивается, чему много помогает присоединившаяся ко второй первая машина.

Кстати, энтузиазм китайцев быстро остыл и через час-полтора качать пожарные машины почти некому. Китайская полиция выбилась из сил, чтобы принудительно собрать у машин, даже с помощью подзатыльников, десять- двенадцать качальщиков.

К семи утра к Сахаляну подходит министерский (путей сообщения) пароход с третьей машиной и со своей командой. К этому времени опасность, угрожавшая всему Сахаляну, устранена, хотя ряд построек ещё продолжал пылать в разных частях пожарища. В общем, услуга, оказанная Благовещенском Сахаляну, громадна, так как, не прибудь на пожар наша помощь, если не весь Сахалян, то большая его часть превратилась бы в груду углей и обломков. Выгорела значительная площадь с рядом магазинов, лавочек и товарных складов. Убытки должны быть громадные».

Через несколько дней та же газета опубликовала подробности грандиозного пожара. «Он начался в одном из домов, расположенных в узком переулке вблизи театра и, встречая повсюду хороший горючий материал, быстро начал распространяться во все стороны. Китайская пожарная команда, располагавшая неважной пожарной машиной, оказалась не в состоянии преградить путь огню. Пожарная команда японского общества, не раз успешно боровшаяся с пожарами до этого времени, на этот раз оказалась бессильной. Уничтожено, по китайским данным, до 600 домов, убыток исчисляется миллионами. Погорело очень много товаров, заготовленных по случаю приближения конца навигации на целую зиму. Осталась без приюта масса китайцев, разместившихся теперь по оставшимся домам, палаткам, шалашам, просто под открытым небом.

В пожаре очень пострадала японская колония. Из 24 домов, занимаемых японцами, осталось только пять, остальные сгорели и не удалось спасти ничего из имущества. Люди выбегали в одном белье. Мужчины-японцы, принимавшие участие в тушении пожара, занятые делом, не заметили, как погибло всё их имущество. Среди японцев, проживающих в Благовещенске, организован сбор пожертвований в пользу соотечественников.

Китайское коммерческое общество 16 сентября обратилось по телеграфу в Пекин, в министерство торговли и промышленности. «Случившимся пожаром уничтожено около 600 домов, убытку 8 млн таэлей, порядок нарушен. Для восстановления требуется помощь правительства. Если помощь оказана не будет, населению и администрации грозит опасность со стороны бесприютных китайцев».

Накануне пожара местный чжи-фу (городской голова) выехал по делам в Айгун, туда же уехал и его помощник, в городе из администрации оставался один полицмейстер. На следующий день в Айгун посыпались телеграммы с просьбами о приезде чжи-фу, и китайцев сильно волновало, что он до 16 сентября не появлялся в Сахаляне.

Циркулирует слух, хотя маловероятный, что пожар возник на политической почве: предположения основываются на том, что в одно и то же время случился пожар и в Фуданцзяне возле Харбина.

Больше всех пострадала транспортная контора Кун-Зи-Зан, в сгоревших пакгаузах которой была масса товаров, привезенных из Харбина. У фирмы Фун-Тай огнём уничтожено чуть не на сто тысяч рублей шелку, бакалейных, мануфактурных и других товаров. При тушении пожара кроме русской пожарной команды редкую деятельность проявили чины управления водных путей и японское вольное пожарное общество во главе с местным доктором Миязаки».

Одновременно с подробностями пожара газета опубликовала и обращение к читателям с призывом помочь погорельцам Сахаляна: «В результате пожара масса люду с детишками лишена крова и всего, что необходимо для жизни. Наступают уже холода. Жутко становится, как подумаешь об этих несчастных, оборванных, голодных и озябших китайских детишках. Осмеливаемся думать, что найдутся добрые люди, которые окажут материальную поддержку погорельцам, не считаясь с вопросом национальности».

Как это бывало и в других случаях, когда собирали деньги в помощь бедным, или пострадавшим от стихийных бедствий, или семьям, оставшимся без кормильцев, пожертвования принимали в редакции газеты «Эхо», а на её страницах регулярно печатались отчёты. Устроители маскарада в театре Роганова передали в пользу погоревших сахалянцев один из призов; военный губернатор Валуев пожертвовал 25 рублей; от пятидесяти копеек до нескольких сотен рублей приносили в редакцию газеты горожане. В общей сложности в короткие сроки жители Благовещенска собрали для погорельцев больше 4000 рублей (около четырёх миллионов на современные деньги).

С 17 по 19 сентября военного губернатора области, пограничного комиссара и городского голову Благовещенска посетило всё руководство Сахаляна. Дао-тай (глава уезда) Яо-Фу-Шень лично принёс от себя и населения Сахаляна глубокую благодарность за оказанную помощь и просил раздать между бывшими на пожаре пожарными в качестве награды 200 рублей.

20 сентября Благовещенский пограничный комиссар передал дао-таю Яо-Фу-Шень письмо: «На днях я получил от вас письмо и в нём 200 рублей, которые вы просили раздать нижним чинам пожарной команды, участвовавшей в тушении пожара. Пожарная команда, зная, что сгорело больше 400 домов, что много семейств осталось без крова и жизни, благодарит почтенного дао-тая за присланные деньги, возвращает их обратно и просит вас передать их бедным погорельцам».

И ещё одно письмо, опубликованное в те же дни: «Позвольте через посредство вашей газеты выразить искреннюю благодарность сахалянского населения лицам, принимавшим участие в тушении сахалянского пожара: благовещенскому городскому голове П.П. Попову, брандмейстеру благовещенской пожарной команды Бориско, пограничному комиссару Троицкому, инженеру Порохову, переводчику китайского языка Берковичу, приставу 3-го участка города Благовещенска Зубрицкому и всем вообще лицам, помогшим ликвидировать пожар. Представитель сахалянского населения Кин-Да-Чин».

Пожарные хроники

По материалам газет «Амурская газета», «Торгово-промышленный листок объявлений», «Эхо» за 1902-1912 годы.

1909 год. «22 октября состоялся годовой праздник пожарных служителей, к которому приурочено открытие пристройки во втором пожарном обозе. На торжестве присутствовали городской голова, гласные думы, некоторые почетные гости».

1910 год. «Брандмейстер 1-го и 2-го участков Д.Г. Сигулин награждён золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте для ношения на шее. Помощник брандмейстера 2-й пожарной части господин Божко в недалёком будущем будет представлен к награде».

1911 год. «Торговым домом «И.Я. Чурин и Ко» для раздачи пожарным за дружную работу на пожаре склада фирмы прислано в городскую управу 300 р. для брандмайора. Последний оставил себе 55 р., трём своим помощникам – по 15 р., остальные 200 р. разделены между нижними чинами».

1911 год. «Около трёх часов дня 11 марта горожане увидели огромный столб дыма. Он поднимался у тюремного замка. Дым заметили и дежурные на городских каланчах. Немедленно к тюрьме выехали пожарные команды. Оказалось, горела солома, заготовленная для матрацев. Пудов около пятидесяти. Ко времени прибытия пожарных солома сгорела вся. Осталось только залить пепелище водой – на всякий случай».

1911 год. «В полдень 25 мая с каланчи заметили большой столб дыма на Графской, между Соборной и Вознесенской. Полагая, что это пожар, туда выехали 1-я и 2-я части. Оказалось, что на площади сжигали огромную кучу старых веников».

1912 год. «В июне было три пожара, в июле – ни одного. Пожарные были заняты поливкой улиц».

1912 год. «Для надобностей пожарного обоза городская управа купила несколько бочек из-под спирта. Осматривая приобретение, брандмейстер Бориско слишком близко поднёс зажженную спичку к отверстию одной из бочек, получился взрыв газов, пламенем ему сильно опалило голову. По счастью, глаза не пострадали».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Телеграф – Телефон – Телефонные хроники – Электричество – «Электрические» хроники – Трамвай – Автотранспорт

Конец XIX – начало XX веков – время невероятного прогресса буквально во всех отраслях экономики, культуры, науки, техники, медицины. Несмотря на своё окраинное положение, Благовещенск не был чужд технического прогресса, а по некоторым показателям (производство муки, численность и тоннаж речного флота, количество велосипедистов) даже выходил на первые позиции в масштабах Российской империи.