Полная версия

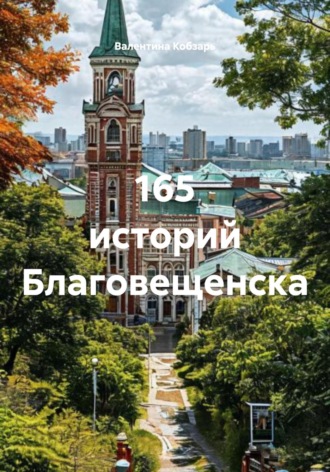

165 историй Благовещенска

Секрет рекорда в том, что жителей в области было мало, а школ и училищ довольно много. В 1908 году в Благовещенске действовали мужская и женская гимназии, частная гимназия М.С. Генерозовой, духовная семинария, духовное училище при ней, епархиальное училище, реальное училище, образцовая школа при семинарии, епархиальное училище, 3-хклассное городское училище, ремесленное училище, речное училище, 17 городских народных училищ для мальчиков и девочек, 6 церковно-приходских школ. Всего 38 учебных заведений, в них 219 учителей, 3497 учеников и 2278 учениц (Из «Обзора Амурской области за 1908 год»).

В сентябре 1908 года в городской думе составили программу перехода на всеобщее начальное образование. Расчёт был прост, как арифметическая задачка для первого класса: в 1908 году в школы не попало около 2 000 детей, значит, понадобится десять школ по 200 человек в каждой и 40 учителей. Городская дума возбудила ходатайство перед Министерством народного просвещения об отпуске из общегосударственного школьного строительного фонда пособия и беспроцентной ссуды на осуществление в городе программы всеобщего обучения, чтобы полностью выполнить её к 1922 году. Бывший тогда Приамурским генерал-губернатором П.Ф. Унтербергер на это ходатайство дал неблагоприятный отзыв, сославшись на то, что жизнь дальневосточных городов пока не установилась настолько, чтобы можно было правильно представить прирост населения за такой короткий срок. Проект положили под сукно.

Каждый год в конце августа местные газеты сообщали о том, как проходит набор учащихся и сколько учеников остаётся, как тогда говорили, «за бортом школы». 1 сентября 1910 года газета «Эхо» пишет: «Значительное число детей не попадает в школу. В училище имени барона А.Н. Корфа подано 100 прошений, принято 36 человек, в училище имени Н.А. Некрасова подано 200 прошений, принято 35 человек, в училище имени И.А. Крылова подано 100 прошений, принято 45 человек» (в этом перечне – начальные школы, их называли и училищами).

В училищной комиссии городской управы в сентябре 1910 года отчаянно спорили, что делать: одни предлагали организовать «дополнительные занятия в послеобеденные часы» (вторую смену), другие считали такой порядок неприемлемым, третьи высказались за открытие новой начальной школы. В конце концов решили организовать в нескольких школах две смены: первая – с 8 до 12 часов, вторая – с 13 до 17. В октябре дополнительные занятия начались в училищах имени Наследника Цесаревича Николая Александровича и имени А.В. Суворова.

Училищная комиссия городского самоуправления дополнительно организовала и подготовку кадров: в сентябре 1910 года при благовещенском трехклассном городском училище открылись двухгодичные педагогические курсы. Обучение было бесплатным.

Ещё одним поводом для жарких споров членов местного самоуправления в тот год стала нехватка мест в мужской гимназии: в подготовительный класс не попали сорок человек. Родители обратились в городскую управу с просьбой ассигновать 750 рублей на открытие дополнительного класса. Вопрос обсуждался на одном из заседаний думы.

Гласный Е.А. Власов предложил родителям несостоявшихся гимназистов (среди них было много людей состоятельных) «деньги найти самим, а 750 рублей истратить на начальные школы». Дума Власова не поддержала и просимую сумму выделила на открытие дополнительных мест в подготовительном классе гимназии.

А могли бы открыть новую начальную школу. Тем более, что Г.П. Ларин предложил городской думе (при условии открытия дополнительной школы) годовое содержание для двух учителей. Газета «Эхо» 22 сентября 1910 года поместила об этом заметку: «Известный благотворитель города Г.П. Ларин, узнав из газет о громадном количестве детей, не принятых в начальные школы за неимением там свободных мест и о затруднительном положении городского самоуправления в средствах для открытия новых школ, поручил своему доверенному Ф.И. Тузову проверить это газетное сообщение и, если оно окажется верным, предложить городской думе 1 200 рублей на жалование двум учителям, считая с 1 октября по 15 мая по 80 рублей в месяц, при условии открытия дополнительной школы».

В ноябре 1911 года начальник края Н.Л. Гондатти предложил возобновить ходатайство о всеобщем начальном образовании, подкрепив его цифрами, и дума Благовещенска организовала однодневную «школьную» перепись. Переписчиками пригласили всех желающих (всего – 100 человек) с оплатой «по 5 рублей за два квартала».

В начале декабря объявили итоги проделанной работы. Общее число детей до 12 лет – 15 552, в средних учебных заведениях учатся 1795, в низших – 4397 человек. «За бортом» оказалось 9360 детей, хотя кто-то был на домашнем обучении, а кто-то в 10-11 лет уже работал.

По результатам переписи дума разработала новую программу: до 1924 года запланировали открыть 14 школ на 150 учеников каждая. Интересно, что несколько школ «собирались» под одной крышей: в рамках программы «1912-1924» должны были построить семь новых зданий на три школы каждое и три здания на две школы каждое.

Мебель для учебных заведений заказывали на местах. Например, к сентябрю 1910 года благовещенским городским училищам требовалось к уже имеющимся 285 новых парт, девять столов, четыре классных доски, 40 венских стульев, один умывальник. Торги на изготовление мебели тогда выиграл владелец столярной мастерской, что на улице Мастерской, И.М. Черноскутов: он запросил за готовую парту восемь, за стол – шесть рублей.

Новое ходатайство с новым планом школьного строительства в Благовещенске было отправлено по инстанции в декабре 1911 года. Уже в феврале 1912 года депутат Государственной думы Ф.Н. Чиликин телеграфировал городскому голове П.П. Попову (телеграмму опубликовала газета «Эхо»): «Министром народного просвещения утверждён проект школьной сети и плана школьного строительства города Благовещенска. Отпуск средств начинается в декабре 1912 года. Также отпускаются деньги на школьное строительство по смете 1912 года. Высылаю почтой текст. Вопрос об обязательствах города необходимо провести через постановление городской думы».

И теперь, для сравнения с 1908-м годом, показатели «школьного строительства» 1914 года, опубликованные в «Отчёте Амурской области» в Благовещенске: мужская и женская гимназии, вторая женская гимназия, реальное училище, духовная семинария, духовное училище при ней, епархиальное училище, образцовая школа при епархиальном училище, 3-хклассное городское училище, ремесленное училище, речное училище, два высших начальных училища, 27 городских народных одно- и двухклассных училищ), 8 церковно-приходских школ, две частные подготовительные школы, счетоводные курсы, вечерние курсы для взрослых. Всего 54 учебных заведения, в них 345 учителей, 4125 учеников и 3 856 учениц. Всего в области было уже 382 учебных заведения «Из «Обзора Амурской области за 1914 год».

Алексеевская женская гимназия

Среднее учебное заведение для девочек началось в Благовещенске как двухклассная школа в 1874 году. В 1879 она стала четырехклассной, с 1888 года это была полная семиклассная гимназия.

В мае 1902 года было получено официальное извещение о том, что правительство ассигновало 200 000 рублей на строительство нового здания женской гимназии. План и смета были готовы. Оставался вопрос: где строить?

Рассматривали варианты: на Сенной или Торговой площадях, на городском бульваре. Гласные в то время голосовали, вставая с места. Так вот, когда перечислялись варианты размещения нового здания женской гимназии, «гласные хладнокровно сидели», – отметил дотошный репортёр, то есть никто не поддержал предложений, потому что «базаров и так не хватает, с базаров город будет получать арендную плату». На Торговой планировалось создать главный городской базар и торговать там лошадьми, скотом, сеном, дровами, овощами. Сенная площадь – место центральное, но окружено торговыми банями, питейными заведениями, слишком близко от Бурхановки, вдоль которой ютились всякого рода приискатели, мастеровые и прочие: по вечерам в округе небезопасно; вокруг болота и низины, в них много нечистот; в районе деревянные мелкие постройки – здание, которое будет одним из лучших в городе, на их фоне затеряется.

С местом строительства определились к сентябрю: на Иркутской, между Мастерской и Торговой. Первоначальную закладку женской гимназии решили приурочить к приезду генерал-губернатора. На организацию этого мероприятия дума выделила 1800 рублей.

Торжество состоялось 27 сентября и началось с молебна. Проводивший его священник сказал речь, завершив её словами: «Чтобы здесь всегда пребывал Дух Божий». После богослужения произвели закладку камней на всех четырёх углах будущего здания. Первые камни положили архипастырь преосвященный Никодим, генерал-губернатор Приамурья Н.И. Гродеков, военный губернатор Амурской области А.М. Валуев и его супруга. В юго-восточный угол заложили серебряную доску с соответствующей надписью. В других углах камни заложили вице-губернатор, городской голова, начальница гимназии.

Сразу после окончания церемонии генерал-губернатор телеграфировал в Петербург Его Императорскому Высочеству Великому Князю Алексею Александровичу: «Сегодня в присутствии моём совершена закладка каменного здания Благовещенской имени Вашего Императорского Высочества женской гимназии. Счастлив довести до сведения Вашего Высочества об этом знаменательном событии в истории основанной и покровительствуемой вами, Ваше Императорское Высочество, гимназии. Гродеков».

В городской управе был торжественный обед в честь приезда генерал-губернатора и закладки нового здания. Было провозглашено много тостов. После обеда все направились на торжественный акт в гимназию (актом называлась церемония по окончании учебного года, когда ученицы или ученики переходили в следующий класс).

Гостей встречали начальница женской гимназии М.Д. Малярова и председатель попечительского совета гимназии В.В. Лукин. Хор учениц исполнил «Боже, царя храни» и «Слава на небе солнцу высокому». Малярова прочитала адрес в изящной папке. Воспитанница Попова прочитала другой адрес – от учениц. Он был украшен акварелью. Генерал-губернатору поднесли хлеб-соль на полотенце с вышитым гербом Амурской области. Генерал-губернатор поздравил учениц с окончанием учебного года. Отличившиеся ученицы получили из его рук похвальные листы.

До окончания строительства нового функционировало старое, деревянное здание, что на Чуринской площади.

…Одно время в средних учебных заведениях России действовали родительские комитеты. Они имели очень большие полномочия, которые касались успеваемости, дисциплины, учебной нагрузки, хозяйственных дел, бюджета учебного заведения и так далее. Благодаря публикациям в прессе можно довольно подробно рассказать о деятельности родительского комитета Алексеевской женской гимназии в течение 1908-1909 учебного года.

В октябре 1908 года прошли «поклассные» (от каждого класса по три человека) выборы. В состав комитета вошли 24 родителя. Сохранился список «комитетчиков»: Пржеджемирский, Губанов, Гусев (от приготовительного класса), Барышев, Родионов, Буянов (от 1 класса), Казанов, Дьячковский, Иванов (от 2 класса), Самсонов, Ельцов, Катков (от 3 класса), Волковойнов, Скрибанович, Граф (от 4 класса), Барышев, Разсохин, Ломоносов (от 5 класса), Молосова, Кампер, Константинова (от 6 класса), Сафонов, Таранов, Власов (от 7 класса), в 8 классе выборы почему-то не проводили. Председателем родительского комитета стал Сафонов, заместителем – Губанов. Разсохин, Ломоносов, Тарасов и Губанов были выбраны представителями в комитет по постройке нового здания гимназии.

Первым делом родительскому комитету предстояло решить, кого из учениц можно освободить от платы за учёбу «по материальному положению» и по другим причинам (плата – 25 рублей за полугодие). В 1908 году было подано 80 прошений на 47 бесплатных мест (такие места ежегодно выделял попечительский совет гимназии; дети учителей освобождались от платы за учебу в обязательном порядке).

Члены комитета составили три списка: «особо нуждающиеся», «менее нуждающиеся» и те, чьё освобождение от платы «не вызывается действительной необходимостью». Обсуждалась каждая кандидатура и в короткий срок решение было принято

Далее – неполный перечень вопросов, которые по мере поступления решал родительский комитет.

О приглашении педагогического персонала на заседания родительского комитета. Решили приглашать.

Об успеваемости учениц. В январе 1909 года обсуждали результаты успеваемости за вторую четверть. «Внимание комитета остановилось на успешности 7 класса, где оказался большой процент неуспевающих по математике. Постановили пригласить на следующее заседание преподавателя математики для совместного с ним выяснения как причин неуспешности, так и мер к её устранению, рекомендовать неуспевающим групповые занятия, организацию которых поручить Сафонову».

О мерах борьбы с заразными заболеваниями среди учащихся. Подготовили и раздали родителям памятку о том, сколько дней при какой заразной болезни (скарлатине, кори, краснухе, оспе, ветрянке, коклюше, свинке, дифтерите) ребёнок должен находиться на карантине. Обратились к родителям, чтобы после каждого заболевания проводили в доме дезинфекцию. Обратились к врачебному инспектору с просьбой сообщать в газетах о заболевших (действительно, в газетах печатали адреса, фамилии, имена заболевших и их диагнозы).

О повышении нравственности среди учащихся. Выработали перечень мер, в их числе: за пределами дома носить форму и гербы гимназии; не посещать вечера для взрослых, кинематограф, маскарады и т. п.; «разрешить вечернее посещение театра только ученицам, имеющим за неделю удовлетворительные баллы под условием обязательности посещения уроков назавтра и не ходить в театре за кулисы»… Сами составители этих мер признавали, что выполнять и контролировать их будет очень трудно, если вообще возможно.

Об устройстве полезных развлечений для учащихся. Здесь родительский комитет показал недюжинные организаторские способности. По договоренности с антрепренёром профессиональной труппы, которая в тот сезон выступала на сцене Общественного собрания, для учащихся раз в месяц стали давать дневные спектакли. Они оказались настолько популярны, что через короткое время билеты запросили буквально все учебные заведения города. Учителя на дневные спектакли проходили бесплатно, но «без отдельного места»: они занимали среднюю ложу бельэтажа.

В начале нового, 1909-го года родительский комитет женской гимназии решил устроить для учениц «летнюю дачу». Обратились к В.В. Лукину: у него пустовали помещения бывшего винокуренного завода. Владимир Владимирович не отказал, выделил всё необходимое для ремонта помещений и никакой платы за аренду не назначил. Деньги на устройство дачи собирали разными способами. Самым эффективным был «театральный»: ученицы гимназии своими силами поставили платный спектакль, вырученные деньги пошли «в пользу летней колонии».

Члены родительского комитета рассматривали самые разные вопросы: о выписке для учителей журналов и книг, о неудобном расписании занятий, о том, что «количество уроков бывает не под силу ученицам». Так как последний из вопросов «особенно серьёзный и требует осторожности и тщательной проверки», для его изучения избрали специальную комиссию.

Больше года родительский комитет работал весьма эффективно, но постепенно его активность сошла на нет: всё меньше и меньше членов собиралось на заседания. В феврале 1909 года в одной из газет даже появилась реплика: «Родительскому комитету женской гимназии, кажется, угрожает обычная для большинства российских обществ участь медленного умирания на почве полнейшего равнодушия членов к общественным делам». А в марте того же года Совет министров предоставил Министерству народного просвещения право «закрывать совещания и комитеты, несовместимые с правильным ходом учебной жизни». Родительские комитеты стали ликвидироваться «сверху».

Обучение в гимназии было платным, но учились здесь не только богатые и состоятельные. Были бесплатные места, были благотворители, которые брали на себя расходы, было Общество вспомоществования «недостающим», то есть бедным, ученицам. Его организовала в 1901 году начальница гимназии М.Д. Малярова. Она же внесла первый взнос – собственным трудом заработанные 100 рублей. В 1909 году в Обществе состояло 259 членов, а в кассе было членских взносов 720 рублей 18 копеек, пожертвований – 568 рублей 27 копеек, вырученных от спектаклей и увеселений – 3410 рублей 60 копеек, пособие от городского самоуправления – 100 рублей и т. д. Всего 13 670 рублей 82 копейки. Расходы за год были следующими: пособия неимущим деньгами – 2475 рублей, вещами – 421 рубль 28 копеек, отчисление на увеличение капитала, устройство увеселений, уплата долгов и прочее – 1500 рублей 35 копеек. Всего 4396 рублей. Помощью Общества в тот год пользовались 172 ученицы: денежной – 57, вещами и продуктами – 25, «приисканием работы» – 1, медицинской помощью – 13, содействием в обучении – 76. Общество вносило плату за некоторых учениц (в 1908 году таких было 68, это 12 % всех учащихся). Некоторые выпускницы получали за счёт Общества высшее образование – им выплачивались стипендии.

Ежегодно в пользу недостаточных учениц силами гимназии ставилось два спектакля. В декабре 1908 года с большим успехом прошел спектакль «Золушка» (для него было приготовлено почти 50 новых костюмов!). Спектакль «Доходное место» по Островскому поставили в апреле 1909 года. «Успех спектакля превзошел все ожидания, – отзывались о постановке зрители. – Свободных мест было немного. Играли дружно и гладко, не раз аплодировали. Общее впечатление отчасти портилось отсутствием духового оркестра, достать который, к сожалению, не удалось. Чистой прибыли до 750 рублей».

Кроме спектаклей устраивались и более масштабные мероприятия – гуляния, например, как летом 1909 года. Объявления печатались в газетах: «Правление Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Алексеевской женской гимназии 6 августа в саду Общественного собрания проводит гуляния с лотереей-аллегри, базаром рукоделий, танцами. Приглашены три военных оркестра, будет кинематограф. Входная плата обыкновенная. Пожертвования принимаются с благодарностью».

Гуляния прошли оживлённо. Публики было очень много. Входных билетов было продано на 561 рубль 20 копеек, лотерейные билеты разошлись все – на 984 рубля 88 копеек. Вместе с продажей цветов, мороженого, кофе, чая, пожертвованиями выручено 2173 рубля.

Не часто, но бывали у гимназии и «представительские» расходы. «В честь храмового праздника гимназии 21 ноября 1909 года гимназисткам раздали угощения. Для приглашенных лиц предложили обед. Праздник обошелся в 500 рублей. Это двадцать полугодовых взносов за учение. А публика ещё жалуется на безденежье», – отметил журналист газеты «Эхо».

…Строительство нового здания Алексеевской женской гимназии сопровождалось массой неожиданных препятствий весь 1909 год. Хроника их составлена по публикациям в газете «Эхо».

Март. «Новому зданию женской гимназии не везёт. Строится, строится, а когда построится – неизвестно. Правда, все работы по отделке сданы с подрядов, но при выполнении этих подрядов происходят всякие осложнения. Дело в том, что из оставшегося ещё неиспользованного кредита на постройку (103 000 рублей) на текущий год отпущено только 50 000, да и те выдаются по 8 333 рубля 33 копейки в месяц в течение строительного периода. Расчёты с подрядчиками поэтому затрудняются. Строительным комитетом через находящегося в Петербурге Приамурского генерал-губернатора возбуждено ходатайство о единовременном отпуске, а не частями, следуемых на этот год 50 000 рублей, и доассигнования оставшихся 53 000 рублей в этом же году».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.