Полная версия

Русская Православная Церковь и власть в ХХ веке

Естественно, в такой ситуации Русская Православная Церковь все эти годы демонстрировала не просто лояльное отношение к власти, а проводила политику всемерной поддержки Правительства РФ. За заслуги перед Церковью в деле церковного возрождения в России Б. Н. Ельцин и В. В. Путин руководством РПЦ были награждены рядом православных орденов.

В марте 2018 года Патриарх Кирилл приветствовал В. В. Путина в связи с его победой на президентских выборах в России. В Послании Кирилла, в частности, было сказано: «От лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации. Ваша убедительная победа на выборах… свидетельствует о сплочении вокруг Вас россиян, …. Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, …. Да хранит Вас Господь в добром здравии душевном и телесном и да даст силы осуществлять задуманные планы, столь решительно поддержанные нашим народом. Вам, общенациональному лидеру, от лица Русской Православной Церкви провозглашаю: Многая и благая лета!»106

Русская Православная Церковь в начале XX века (1900 – февраль 1917 года)

РПЦ в начале XX века среди конфессий Российской империи, согласно действовавшему законодательству, занимала «первенствующее и господствующее» положение107, её священнослужители являлись духовными пастырями около 70% населения страны. Всего в РПЦ было 68 епархий, которые к 1917 году включали в себя 94 викариатства. В 1914 году в России насчитывалось свыше 54 тысяч (без учёта военных) церквей, более 23,5 тысяч часовен и молитвенных домов; общее число духовенства превышало 112 тысяч человек; монастырей (не считая скитов) было 1025, в них проживало около 30 тысяч монашествующих108. Православная церковь имела 4 высших учебных заведения (духовных академии), располагала широкой сетью средних и начальных духовных школ: 57 семинариями и 187 духовными училищами, находившихся практически во всех епархиях. В 42 тысячах церковно-приходских школах (что составляло треть всех школ страны) обучались сотни тысяч православных, Русская православная церковь служила главным идейным союзником государства109. В целом в начале ХХ века в Русской православной церкви происходил неуклонный рост как числа православных христиан за счёт роста населения Российской империи, так и численности всех слоёв духовенства.

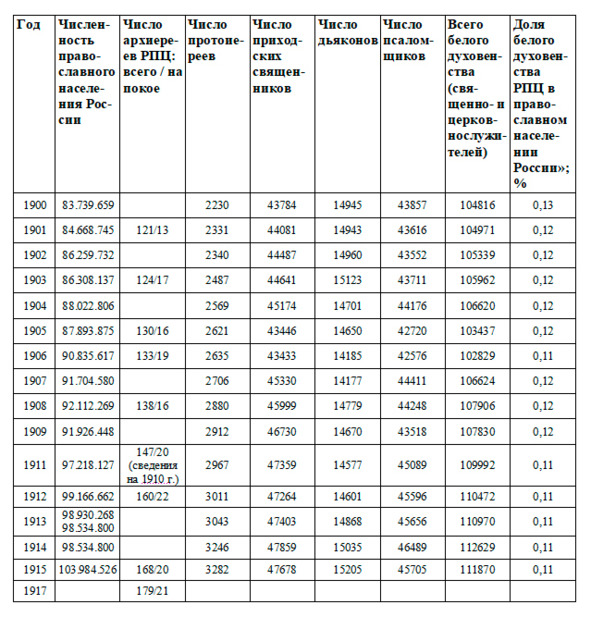

Статистические сведения о духовенстве Православной российской церкви в начале XX века110

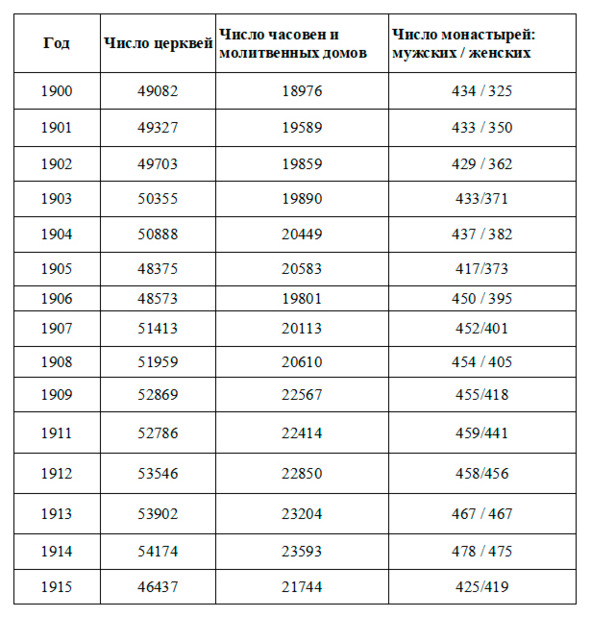

Статистические сведения о Православной российской церкви в начале XX века111

Паства РПЦ была неравномерно распределена по территории Российской империи. По результатам переписи 1897 года, в Европейской России к синодальной церкви относилось 81,71% населения, на Кавказе – 49,40%, а более всего в Сибири – 85,79% от всех жителей. Меньшее число православных среди местного населения жило в Средней Азии (8,28%) и в польских губерниях (6,47%)112.

Епископат РПЦ состоял в основном из представителей «ученого монашества», составлявшего около 2/3 его состава, остальные были выходцами из категории женатых (овдовевших и принявших монашеский постриг) священнослужителей. По данным на 1916 год, в РПЦ насчитывалось 143 архиерея113, из которых 48 (33,5%) были вдовцами. Подавляющее большинство епископов РПЦ происходило из духовной среды – из семей священно- и церковнослужителей. Около 10—15% были выходцами из дворян, мещан и других сословий.

К началу 1917 г. средний возраст архиереев был 51,6 года. При этом средний монашеский стаж равнялся 19,3 годам, а среднее время епископского служения – 9,6 лет. При этом возрастные отличия наблюдались между епархиальными и викариальными архиереями. Так, если средний возраст первых (по данным на тот же период) был 55 лет, то вторых – 48,3 года. Накануне Февральской революции 1917 года 86,8% архиереев имели высшее духовное образование, 5,3% – среднее духовное, 7,2% – высшее светское (университетское, специальное и повышенное среднее) и один человек – 0,7% – начальное среднее. Таким образом, к 1917 г. высшее образование имело 94% владык (при том, что в 1897 г. – 80%). Значительная часть епископата являлись магистрами и докторами богословия. Большинство иерархов обладало опытом административной деятельности, поскольку многие из них в свое время являлись инспекторами и ректорами духовных семинарий и академий114.

Высшим органом церковного управления являлся Святейший правительствующий синод. После упразднении царём Петром I в 1701 году патриаршего управления церковью, с 1721 года вплоть до августа 1917 года (номинально существовал до 1 (14) февраля 1918 года) учреждённый им Святейший Правительствующий Синод, который был высшим государственным органом церковно-административной власти в Российской империи, заменявшим собой патриарха в части общецерковных функций и внешних сношений, а также соборы всех епископов поместной церкви, то есть Поместный Собор115. Но по сути дела Синод был типа министерства по православным делам и Церкви. Хотя это было государственное учреждение, Синод пользовался достаточной степенью самостоятельности, так как внутренними церковными делами управляли почти исключительно духовные лица. Синод не обладал законодательными полномочиями, но он выполнял функцию исполнительной власти, издавая указы, обязательные для исполнения духовенством РПЦ. На протяжении синодального периода РПЦ была интегрирована в государственную систему, представляя собой часть административного аппарата империи. Деятельность Синода контролировал назначавшейся императором светский чиновник – обер-прокурор Синода, являвшийся официальным его представителем и отчитывающийся перед императором. Обер-прокурор должен был заниматься охранением государственных интересов в сфере церковного управления и контролем над Синодом. Он занимался также административным управлением РПЦ, церковными кадрами и церковным хозяйством Церкви. С 1864 года существовала должность товарища (заместителя) обер-прокурора с правами и обязанностями, присвоенными заместителям министров. Обер-прокурор имел канцелярию, организованную совершенно одинаково с канцеляриями министров. обер-прокурор к тому времени имел фактически статус министра116.

Действовавшие инструкции и положения, регулировавшие деятельность Церкви, закрепляли обязанности духовенства как государственных чиновников. Доктор исторических наук А. В. Соколов констатирует, что «до 1917 года церковь фактически представляла собой не мистический союз верующих, а „Ведомство православного исповедания“ (или „Ведомство Св. Синода“ …) со своими функциями и своей строкой в бюджете. Православное духовенство – с точки зрения существовавшей тогда государственной системы – являлось частью чиновничьего аппарата»117.

Заседаниями Синода руководил его первенствующий член (председатель). Однако за ним, как и за прочими синодальными членами, не было права решающего в РПЦ голоса. Светский обер-прокурор также не мог считаться хозяином в церкви. Протопресвитер военного и морского духовенства Г. Шавельский сложившееся в РПЦ своеобразное «безвластие» охарактеризовал следующим образом: обер-прокурор «мог все разрушить, что бы ни создавал Синод, но не мог ничего создать без Синода, или не прикрываясь авторитетом Синода. Так и жила Церковь без ответственного хозяина, без единой направляющей воли»118.

Князь Н. Д. Жевахов, заместитель обер-прокурора Синода, вспоминал, что цари не видели особого смысла в предоставлении церкви свободы самоуправления, ибо видели её главную цель в христианизации подданных. Для этого иерархи РПЦ фактически и освобождались посредством института Обер-прокуратуры от мирских дел. Однако обер-прокуроры, наоборот, стремились расширить свои государственные функции в ущерб церковным119.

Вплоть до Февральской революции 1917 года отношения между высшим духовенством РПЦ и рядовым и низшим в значительной степени сохраняли корпоративно-крепостнические порядки: в своих епархиях епископы были практически всевластными хозяевами, но они, в свою очередь, были подконтрольны царской администрации. То есть, приходское духовенство находилось в двойной зависимости: и от верховной царской, и от высшей церковной властей120.

Русская Православная Церковь (РПЦ) де-факто являлась государственной структурой, она была подчинена государству и включена в систему его учреждений. В соответствии с действовавшим законодательством Православие объявлялось первенствующей и господствующей верой в России. Согласно закону главой РПЦ фактически являлся император121. Закон 1906 года называл царя «верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры, и блюстителем правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» и устанавливал, что «в управлении Церковном Самодержавная Власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного»122.

Как отмечает доктор исторических наук, профессор М. А. Бабкин, «царская власть использовала РПЦ в своих идеологических, политических и социальных целях. … империя, поддерживая Церковь морально и материально через институт обер-прокуратуры, избавляла епископат от рутинной бюрократически-канцелярской работы. Православной церкви в Российской империи были созданы условия наибольшего благоприятствования». Отрицательным же было отсутствие внутренней свободы Церкви и, в первую очередь, – свободы проповеди. «Первенствующая конфессия не имела в обществе самостоятельного голоса, в связи с чем достаточно широко было распространено мнение о православном духовенстве как об агенте правительства и проводнике его программ», – отмечает он123.

Царская власть рассматривала РПЦ и духовенство как свою социальную, идеологическую и духовную опору в народе, призванную распространять идеи самодержавия и православия. Духовенство выполняло функцию по защите самодержавного строя, для чего использовало религиозные средства. Например, церковную «анафему», направленную против бунтовщиков и изменников. Второй вид служения духовенства царизму заключался в обязательной публичной молитве о государях и членах их семей в ходе богослужений. Третий – в зачитывании с амвонов в церквах царских указов и манифестов124. Четвертым средством, с помощью которого духовенство осуществляло защиту самодержавного строя, была проповедническая деятельность. К тому их побуждала 70-я статья «Основных законов Российской империи», согласно которой всем русским подданным вменялась в качестве священной обязанность – защита царского самодержавия125.

РПЦ была частью аппарата самодержавного государства, что давало основание настроенным против Церкви слоям общества считать православных священнослужителей прислужниками царизма, а также возлагать на РПЦ ответственность за любые ошибки царской власти, за политические репрессии и даже за социальную несправедливость в российском обществе. В свою очередь царская власть стремилась изолировать православное духовенство от общественно-политической деятельности, запрещая ему (до 1905 года) избираться и даже принимать участие в выборах в земские уездные и губернские собрания, а также в городские думы. «Такое ограничение общественных прав православного духовенства приводило к практически полному упадку его роли и влияния на общественную жизнь страны», – отмечает М. А. Бабкин126.

Тем не менее, в 1901—1903 гг. С.-Петербурге проходили религиозно-философские собрания с участием известных религиозных публицистов, представителей русской литературы, культуры, профессуры духовной академии и университета, а также представителей священнослужителей. На них обсуждались внутрицерковные проблемы, вопросы, связанные со взаимодействием православного духовенства и общественности, а также с положением церкви в государстве. Отмечалось, что РПЦ, несмотря на свое положение и мощь, оказывает малое влияние не только на идейно-нравственное состояние страны, но и на ее общественную жизнь. В качестве меры по возвращению утраченного церковью авторитета предлагалось ввести свободу совести и раскрепостить Церковь от участия в ее делах светской власти, т.е. изменить сложившиеся за синодальный период отношения церкви и государства, точнее – разрушить их союз127. В целом же по империи росли атеистические и религиозно-индифферентные настроения, наблюдалось неуклонное падение престижа церкви. Современники отмечали отсутствие авторитета у епископата РПЦ, на то, что православные священнослужители находились в духовном застое, были отчуждены от паствы, не выполняли в народе свою пастырско-руководящую роль. Церковная проповедь зачастую была официозно-формальной или вялой, безынтересной и отвлеченной от реальной жизни. Само духовенство, тяготясь обер-прокурорским контролем над своей деятельностью, видело едва ли не главную причину церковных «неурядиц» в сложившихся государственно-церковных отношениях, в установившемся в империи примате светской (царской) власти над духовной»128.

На фоне неудач России в ходе Русско-японской войны (27 января (9 февраля) 1904 – 23 августа (5 сентября) 1905) начались реформы государственного, а также церковного законодательства. В печати, в том числе церковной, все чаще стали писать о неканоничности сложившихся в России церковно-государственных порядков, о необходимости проведения внутрицерковных реформ, в частности – восстановления патриаршества. Особо актуально проблема реформы РПЦ зазвучала после обнародования 12 декабря 1904 года царского указа «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», в котором объявлялось о планируемых в Российской империи реформах, в частности, введения свободы вероисповеданий129.

Ещё 23 сентября 1904 года царь Николай II в своем письме обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву признавал необходимым созыв Всероссийского церковного собора. По мысли Николая II, на нём, среди прочего, должен был найти разрешение вопрос об отношении РПЦ со старообрядчеством. Мысль о Соборе «давно уже таится в моей душе», – писал он обер-прокурору130.

Сразу после появления указа Николая II от 12 декабря 1904 года на заседании Правительства выступил председатель Священного Синода митрополит С.-Петербургский Антоний (Вадковский).

Первенствующий член Святейшего Синода (9 июня 1900 года – 2 ноября 1912) митрополит Антоний (Вадковский)131

Он отметил, что в связи с предполагаемыми изменениями государственной политики в области вероисповеданий, необходимо менять и правовое положение Православной церкви в стране. Он объяснил это тем, что в противном случае РПЦ может оказаться единственной из всех конфессий, стесненной в своих действиях. Так, если остальные конфессии получат свободу проповеди, то «господствующая» Православная вера, связанная административными и идеологическими узами с государством, не сможет воспользоваться предоставленными правами. Митрополита Антония поддержал глава Правительства С. Ю. Витте.

Премьер-министр Российской империи (1903—1906) граф Сергей Юльевич Витте132

В феврале 1905 года он внес на обсуждение Кабинета министров записку «О современном положении Православной церкви», в которой говорилось о необходимости отмены реформы Петра I церковного управления, созыве собора и восстановлении «соборности» во всей жизни Православной церкви. В записке намечалась предварительная программа преобразований: обновление церковного прихода, материальное обеспечение духовенства, децентрализация церковного управления и преобразование духовных школ133.

Тогда же в феврале 1905 года митрополит Антоний (Вадковский) составил для премьер-министра С. Ю. Витте записку «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас Православной церкви», в которой рассматривались вопросы реформы церковного управления, и перед властью ставился принципиальный вопрос: не настало ли время для ослабления контроля государства над РПЦ? По сути речь шла о необходимости предоставления Церкви свободы управления и об уменьшении компетенции обер-прокурора Синода.

Резко против реформы Церкви и установившихся взаимоотношений между ней и государством высказался обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев.

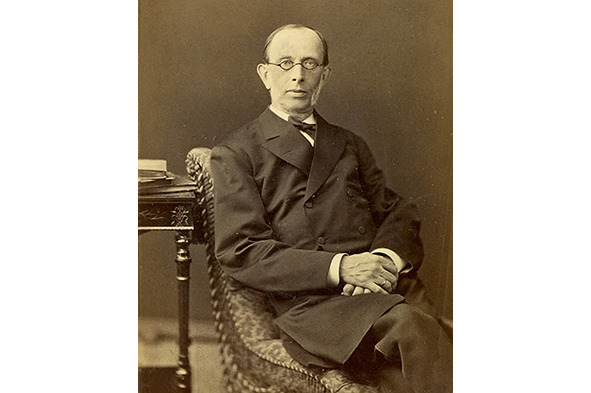

Обер-прокурор Святейшего Синода (1880 – 1905) Константин Петрович Победоносцев134

2 марта 1905 года он направил царю письмо, в котором заявил о своём категорическом несогласии с позицией С. Ю. Витте и митрополита Антония. 13 марта К. П. Победоносцев убедил Николая II, чтобы вопрос о церковных преобразованиях был передан для рассмотрения из Правительства в Синод. К. П. Победоносцев объяснил свою позицию тем, что если вопросами реформирования Православной церкви займутся правительственные органы, то тем самым будет умален авторитет Синода, вследствие чего могут произойти крупные внутрицерковные осложнения135.

17 марта 1905 года Синод оповестили о решении царя о предоставлении ему права рассматривать вопрос о реформах в церковном управлении. 18 марта члены Синода подписали обращение к императору, в котором поблагодарили Николая II за его решение, упомянув при этом патриаршество и соборность как древние формы церковного управления136.

На заседании Синода 22 марта 1905 года было решено просить Николая II созвать в Москве Всероссийский собор епархиальных епископов для учреждения патриаршества и для обсуждения реформ в церковном управлении. Синод при этом должен был стать совещательным органом при патриархе. На следующий день решение Синода было доведено до Николая II137.

Правда, не все церковники приветствовали церковную реформу. Помимо обер-прокурора К. П. Победоносцева против выступили разные группы духовенства и ряд видных богословов. Они говорили о несвоевременности преобразований и высказывали мнение, что духовенство просто хочет освободиться от внешнего государственного контроля и надзора за своей деятельностью для того, чтобы делать в церкви все, что ему самому заблагорассудится138.

Тем временем в России все шире разгоралась революция. Она, а также цепь неудач в ходе Русско-японской войны, отсутствие единомыслия в духовной и светской среде по вопросам церковной реформы заставили царя 31 марта 1905 года ответить отказом на предложение Синода созвать Поместный собор139.

Еще одной причиной отказа Николая II созвать Поместный собор было разногласие, определенное духовное размежевание, между ним и членами Синода. Незадолго до того он высказал пожелание оставить трон наследнику Алексею при регентстве (опеке) Александры и своего брата Михаила, а самому принять монашество. При этом он предлагал себя в качестве кандидата в патриархи. Члены Синода в разговоре с ним промолчали, что сам Николай II, видимо, трактовал так, что патриархом они хотели бы видеть кого-либо из своей среды. После разговора с ними Николай II перестал им доверять как духовным пастырям. «Между ними и его сердцем, – отмечал С. А. Нилус, – утвердилась непроходимая стена»140. Правда, петербургский историк С. Л. Фирсов считает данную историю сказкой, хотя и отмечает отсутствие духовной близости царя и церковных иерархов, которых император воспринимал главным образом как «духовных чиновников»141. По мнению С. Л. Фирсова, Николай II не представлял себе разделение духовного от светского и видел идеал православной империи в слиянии государства и Православной церкви142. Архиереи РПЦ стремились же к разграничению одного и другого, добивались собственной самостоятельности и независимости от царской администрации. В системе церковно-государственных отношений, которую отстаивали иерархи РПЦ, патриарх представлялся фактически как неподконтрольное царю лицо, находящееся не «при» царе в качестве одного из наиболее приближенных советников, а «напротив» царя, в качестве определенного «противовеса» ему. По словам М. А. Бабкина, «политическая подоплека патриаршества была такова, что в лице первопрестольного архиерея император мог получить центр оппозиционно настроенных сил клерикализма»143.

Впрочем, профессиональные историки вообще не объясняют никак, что за причины подвигли Николая II в начале 1905 года выдвинуть идею уйти в монахи, учредить патриаршество и предложить членам Святейшего Синода свою кандидатуру в патриархи. Интересная версия излагается в книге Б. С. Романова «Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала»144. Общеизвестно, что Николай II из разных источников, предсказаний от разных лиц, знал свою трагическую судьбу145, и уйдя в монахи, намеревался тем самым избежать зловещих предсказаний насчет своей гибели. Однако митрополит Антоний (Вадковский) отказал ему в благословении на это решение: «Недопустимо строить свое личное спасение на оставлении своего царственного долга, Богом ему указанного…»146. Тем не менее, после долгих раздумий, Николай II решается восстановить патриаршество и затем возглавить Российскую православную церковь – вот тогда он и предложил иерархам РПЦ свою кандидатуру в патриархи. Хотя добиться от члена Синода одобрения своей кандидатуры ему не удалось (хотя и отказа не было), в марте 1905 года Государь сообщил членам Святейшего Синода о своем решении готовить восстановление патриаршества и созыв Собора147. Эта версия объясняет, почему Николай II выступил с идеей церковной реформы в то время, когда самодержавию пока что еще ничего не угрожало, собственно революционных потрясений еще не было, и потому не было нужды искать дополнительной поддержки у Православной Церкви путём даровании ей определённых свобод.

Помимо взаимного непонимания Николая II и иерархов РПЦ налицо было расхождение обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева с большинством архиереев Православной Церкви, о которых он очень нелицеприятно высказывался. Как пишет М. А. Бабкин, «фактор наметившегося размежевания царя и обер-прокурора с церковными иерархами сыграл не последнюю роль в решении отложить созыв Поместного собора»148.

Но одной из главных причин задержки созыва Собора и проведения церковной реформы было отсутствие в России особого законодательства по церковным делам149. Сложившаяся за два века система отношений государства и церкви была закреплена рядом законов, пересмотр которых являлся чрезвычайно сложной задачей. Проведение радикальных преобразований в церковном управлении грозили разорвать союз империи и Церкви и даже привести к отделению последней от государства. Перестройка религиозного фундамента монархии грозила обрушением всего здания православного государства. К тому же в глазах простого народа представить Православную Церковь и монархию существующими отдельно и независимо друг от друга психологически было невозможно. Поэтому, следуя советам К. П. Победоносцева, Николай II не торопился с проведением церковных реформ, оставляя государственно-церковные отношения в неизменном виде150.

Государственная вероисповедная политика претерпела серьезные изменения после 17 апреля 1905 года, когда царь издал указ «Об укреплении начал веротерпимости». Этим указом всем его подданным предоставлялось право исповедовать любое вероучение, а все религии России уравнивались в правах (т. е. православие фактически встало в разряд с иноверными исповеданиями). При этом доминирующее (господствующее) положение РПЦ в государстве ослабло, ухудшилось по сравнению с тем, которое она имела до выхода этого указа: православная вера оказалась единственной среди всех конфессий, сохранившей неразрывную связь с государственным аппаратом. Во внутренние же дела остальных исповеданий государство не вмешивалось. Как пишет М. А. Бабкин: «Ситуация сложилась абсурдная: иноверные конфессии, наделенные правами свободы совести, оказались в более выгодном положении, чем господствующая Православная Церковь, не имевшая структурной самостоятельности. С целью же ограждения своей паствы от влияния иноверных конфессий Православная Церковь должна была опираться уже не на царскую администрацию, а на свои внутренние силы»151.

Возможность решения наболевших вопросов церковной жизни стала связываться со скорейшим созывом Поместного собора РПЦ. Подготовка к нему привлекла внимание высших органов власти. В конце июля 1905 года обер-прокурор К. П. Победоносцев обратился ко всему российскому епископату с просьбой прислать в Синод свои предложения о преобразованиях в церкви. Отзывы архиереев поступали в духовное ведомство с конца октября 1905 года по начало весны следующего года. Их систематизация завершилась в 1906 году и оформилась в виде трехтомного сборника152. Выяснилось, что почти весь епископат за исключением трех епископов требовал реформ, касающихся канонического устройства РПЦ и направленных на освобождение Церкви от государственной зависимости153. О неканоничности синодального строя говорили почти все. В «Отзывах…» проводился тезис о необходимости реформирования центральных органов церковного управления и устройства епархиальной и приходской жизни154.