Полная версия

Продажи без лишних слов: практическое руководство для владельцев бизнеса

Я не верю в прямое переманивание – это всегда немного игра с огнём и с тенью. Но я верю в профессиональные переходы. Люди, которые недавно ушли из компаний с похожими продуктами или циклами продаж – настоящие клады. Они уже понимают рынок, знают язык клиента, привыкли к барьерам. Они прошли ту же зиму, что и мы, и не растерялись.

Иногда я узнавал о таких людях просто из комментариев в Telegram-чате или по упоминанию на hh.ru, где кто-то делился историей бывшего коллеги. И я шёл первым. Не с предложением «работы», а с предложением новой роли – смысловой, не только зарплатной. Потому что профессионал переходит не туда, где больше платят, а туда, где больше совпадений. Где миссия – не баннер на сайте, а план действий.

3. Ваша экосистемаНекоторые из лучших продавцов, с которыми я работал, когда-то были моими клиентами. Или подрядчиками. Или просто участниками вебинаров. Они уже "в теме", уже разделяют контекст, но никогда не думали, что могут продавать. И тогда я просто задавал им вопрос: «А ты не думал попробовать себя с этой стороны баррикад?»

Иногда хорошие продавцы сидят прямо перед вами, просто у них нет таблички «продавец». Один из самых сильных ребят в моей команде раньше был аналитиком. Просто он умел так ясно объяснить отчёты, что клиенты сами предлагали сделки. Я дал ему другую сцену – и он засиял.

Как не влюбиться в харизму и не прозевать непрофпригодность

Продавцы умеют продавать. И первое, что они продают – это себя. Именно поэтому собеседование с продажником – это не проверка, а испытание на трезвость. Это как дегустация вина: важно не опьянеть, а распознать послевкусие.

Харизма – штука опасная. Она маскирует пробелы, усыпляет внимание, создаёт иллюзию уверенности. Но харизма – не компетенция, а эффект. Именно поэтому я научился смотреть глубже. И напоминать себе: искренность – не всегда сигнал правды. А уверенность – не всегда признак опыта. Хороший продавец может обаять, но настоящий – может объяснить. Он не просто нравится, он попадает в суть. И чтобы понять, кто перед тобой – мастер или артист, нужен не светлый кабинет и кофе, а набор инструментов, которые снимают макияж с уверенности.

1. Вопросы на поведение, а не на теориюТеория – это витрина. Поведение – это подвал, где прячется правда. Мой любимый вопрос:

– «Вспомните случай, когда клиент сказал: „Нет бюджета“. Что вы сделали?»

Если человек сразу бросается со скидкой – у меня звоночек. Это значит, он не привык копать. Он реагирует, а не анализирует. Он не видит за словами клиента его эмоции, контекст, страх. А хороший сейлз – это разведчик. Он не пугается «нет», он расшифровывает его.

Другие мои любимые вопросы:

– «Как вы справляетесь с тишиной после отправки КП?»

– «Расскажите про клиента, с которым сначала не пошло, но вы вернулись и закрыли сделку»

Именно в этих историях слышно: есть ли у человека настойчивость, эмпатия, стратегия. Или только болтовня.

2. Тестовое задание – без абстракцииЯ не прошу "написать эссе" или "описать стратегию". Я прошу конкретное: «Вот наш продукт, вот профиль клиента. Представьте холодный звонок. Что скажете?»

И вот тут всё становится ясно. Кто мыслит клиентом, а кто просто повторяет скрипты. Кто умеет задавать вопросы, а кто только перечисляет фичи. Это как с музыкантами: одни играют по нотам, другие чувствуют мелодию. Мне нужны вторые. Те, кто слышит не себя, а слушателя.

3. Звонок-прослушкаЯ даю реальную запись звонка. И прошу проанализировать: что бы вы сделали по-другому?

Потому что по-настоящему крутые ребята слышат нюансы. Они ловят тот момент, когда можно было задать уточняющий вопрос. Они чувствуют, когда клиент начал закрываться. Они замечают несказанное – паузы, вздохи, смену интонации. А те, кто говорит "всё нормально" – не мой путь. Я ищу тех, кто видит пространство для роста даже в успехе.

Кейс: Как мой друг потерял 2 миллиона из-за «блестящего» кандидатаЕсть у меня хороший друг – умный, энергичный, с быстрорастущим B2B-проектом. В какой-то момент он начал масштабироваться и искал в команду сильного продавца. Пришёл кандидат – прямо с обложки журнала: речь поставлена, уверенность зашкаливает, презентации, кейсы, цифры. Всё красиво. Чересчур красиво.

Мой друг сомневался – что-то в человеке было «слишком». Но решил дать шанс. Назначил тестовый звонок с одним из потенциальных ключевых клиентов, с которым как раз шли финальные переговоры на 2 миллиона рублей.

И вот что произошло. Кандидат ворвался в диалог, как на арену: говорил быстро, с нажимом, словно пытаясь перекричать воображаемую толпу. Вместо того чтобы слушать – перебивал. Вместо того чтобы задавать вопросы – доказывал. Вместо партнёрства – демонстрация. Через 12 минут клиент вежливо прервал разговор. А через два дня прислал письмо: «Мы пересмотрели приоритеты. Возвращаться к обсуждению не планируем». Контракт рассыпался.

Вот так из-за одной демонстрации «харизмы» и неумения выстроить партнёрский диалог – компания потеряла реальный контракт на 2 миллиона.

И, как мой друг потом признался, дело было не только в кандидате. Главная ошибка – в нём самом. Он выбрал по обложке. Он хотел поверить, что экспрессия = компетентность. А в B2B это редко совпадает. Там, где важны тонкие настройки, харизма может не усилить, а разрушить.

Этот случай стал для него прививкой. С тех пор он смотрит не на уверенность, а на точность. Не на эффект, а на понимание процесса.

Как проверить энергетику кандидатов

Энергия – не про громкость голоса. Это про внутренний огонь. Про то, как человек встаёт после отказа. Про то, как он держит внимание собеседника. Про то, как его глаза загораются, когда он говорит о клиентах.

Я всегда спрашиваю о провалах. Не ради драмы, а ради реакции. Потому что в B2B проигрыши – это неотъемлемая часть пути. И важно не падать красиво, а вставать с уроками. Если кандидат валит всё на рынок, на «клиентов-идиотов», на "отдел маркетинга" – я прощаюсь. Потому что мне нужны не обвинители, а партнёры. Те, кто берёт ответственность, даже если ситуация была сложной. А если человек говорит: «Я понял, где ошибся. Нужно было иначе расставить приоритеты. Я учёл это в следующей сделке» – вот это мой человек. У него есть рефлексия, и он способен к росту. А значит – к результату.

Для меня найм в продажах – это не про поиск «звезды», а про создание союза. Я не ищу просто «закрывателя». Я ищу человека, который будет разделять мой подход: продавать – значит не уговаривать, а понимать. Не толкать – а вести. Не гнаться за цифрой, а строить мост между продуктом и человеком.

Если вы нанимаете продажника, который вам просто нравится – вы рискуете. Но если вы находите того, кто разделяет вашу философию и умеет действовать в рамках сложного B2B-мира – вы делаете шаг к масштабированию, а не к микроменеджменту.

Продажи – это не шоу одного актёра. Это партнёрство. А партнёров я выбираю осознанно. С холодной головой, тёплым сердцем и ясной целью: не просто продать, а построить ценность, которую клиент захочет повторить.

Первые 30 дней: как помочь продажнику стартовать

Нанять – только полдела. Ввести в команду – ключ к выживанию.

Что я всегда делаю в первый месяц:

• Назначаю наставника. Не «учителя», а проводника, который помогает не ошибиться в мелочах. От правильной формулировки в письме до выбора, кого ставить первым в цепочке коммуникации.

• Разбираем первые сделки. Без осуждения. Просто садимся вместе и смотрим: что сработало, что нет. Я учу видеть детали, не только цифры.

• Корректирую мотивацию. Часто новички недооценивают усилия. Поэтому мы вместе смотрим на первые попытки и обсуждаем: как измерять прогресс, как ставить себе микроцели, чтобы не перегореть.

Когда мы перешли в одной из команд на оценку "качественных лидов", а не просто количества, уровень осознанности вырос. Люди начали думать, с кем они говорят и зачем. Конверсия в сделку выросла на 25 %, а я впервые увидел в глазах команды не отчётность, а азарт. Не отчёт, а охоту.

Мотивация: где я ошибался и что реально работает

Много лет назад я думал, что «оклад плюс процент» – универсальная формула. Но практика показала: это как кормить спортсмена только хлебом. Вроде еда – есть. А силы – нет. Продавец без мотивации – это Ferrari с пустым баком. Он может блестеть, издавать рёв уверенности, но не сдвинется с места. Или поедет в первую стену.

Я перепробовал разные схемы. Ошибался, исправлялся, снова ошибался. И вот на чём остановился:

• Оклад – как опора. Это основа стабильности. Без неё продавец думает не о клиенте, а о выживании.

• Премия за план – как стимул. План должен быть амбициозным, но достижимым. Чтобы был азарт, но не отчаяние.

• % от маржи, а не от оборота – потому что мне важна не просто продажа, а здоровая продажа. Не слив, а выигрыш.

KPI на качество, а не количество – чтобы считались не просто звонки, а их смысл.

Примеры метрик «качества», которые мы внедряли:• % повторных сделок за квартал;

• Средний чек (в сравнении с медианой по команде);

• Доля квалифицированных лидов (по чек-листу);

• Количество позитивных отзывов от клиентов;

• Уровень удовлетворённости менеджера проекта после сделки (по внутренней оценке).

После перехода к таким метрикам команда начала работать с головой. Не просто «позвонить 50 раз», а понять, с кем говорить и почему. Конверсия выросла, а текучка – упала.

Зарплата продажника: за что платим?

Меня регулярно спрашивают: как платить продажникам, чтобы они действительно продавали, а не просто числились в штате? Вопрос вроде бы простой, но за ним скрывается огромный пласт культуры управления. Потому что не только цифры определяют эффективность, но и то, за что именно человек получает деньги.

Слишком часто я видел схемы, где мотивация продавца напоминает либо лотерею, либо пенсию. В первом случае – ты должен закрыть сделку любой ценой, лишь бы получить свой процент. Во втором – ты просто присутствуешь, и тебе за это капает оклад. Обе крайности вредны. Первая – сжигает клиента и рынок. Вторая – убивает внутреннюю энергию команды.

Найти золотую середину – значит встроить в систему мотивации принципы: ценности бизнеса, логику роста и прозрачность.

Оклад, процент и KPI – чёртова математика?На практике приходится балансировать между несколькими переменными: фиксированная часть (оклад), переменная (бонусы, проценты, премии) и KPI (количественные и качественные показатели). Всё это – не просто цифры, а сигналы. Они показывают, что вы как руководитель действительно цените в работе.

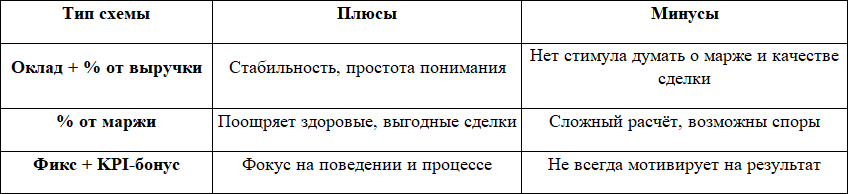

Вот базовая таблица сравнения трёх популярных подходов:

Каждая из схем работает только в контексте. Если у вас длинный цикл сделки и сложный продукт, то простая модель «продал – получил» начинает разрушать логику воронки. Продавцы стремятся форсировать клиента, а не вести его. В B2B это может означать потерю десятков миллионов из-за одного слишком настойчивого звонка.

Поэтому важно, чтобы схема мотивации была не просто цифрой в табличке, а частью культуры. Это компас, который указывает, что в компании действительно важно.

Подробнее тему мотивации и финансовых схем я разберу в главе «Финансовая модель отдела продаж» – там будут практические расчёты, примеры ошибок и сильных решений.

Чек-лист: Найм продажника, который не потопит ваш корабль

Где искать• Какие профессиональные сообщества (Slack-каналы, Telegram-чаты, узкопрофильные форумы) я изучил для поиска кандидатов?

• Какие кандидаты из конкурентов (ушедшие из похожих компаний) могут быть интересны?

• Какие активные участники моих вебинаров или подрядчики могут быть потенциальными продажниками?

Как отсеивать харизматичных непрофессионалов• Какие вопросы на поведение я задал, чтобы понять реальный опыт кандидата?

• Провёл ли я тестовое задание без подготовки, чтобы оценить, насколько кандидат способен импровизировать в реальных условиях?

• Поставил ли я запись реальных переговоров и попросил разобрать ошибки и возможные альтернативные ходы?

Проверка мотивации и энергии• Задал ли я вопросы о провалах кандидата, чтобы увидеть, как он реагирует на неудачи и анализирует свои ошибки?

• Моделировал ли я сценарий, чтобы оценить KPI-мышление и способность кандидата действовать в сложных ситуациях?

• Проверил ли я "внутренний огонь" кандидата с помощью вопроса: «Почему клиент должен выбрать нас, если у конкурента дешевле?»

Финансовая модель: как не переплатить и не демотивировать• Установил ли я оклад, который будет достаточен для спокойствия, но не слишком комфортным для демотивации?

• Разбил ли я премию за план на квартальные этапы, чтобы поддерживать мотивацию на высоком уровне?

• Учёл ли я процент от маржи, а не оборота, чтобы фокусироваться на качестве, а не на объёмах?

• Предусмотрел ли я бонус за качество лидов, чтобы мотивировать на долгосрочные, высокодоходные сделки?

Практическое задание: "Идеальный продажник – с нуля"

1. Разведка боем1. Вступите в три профессиональных сообщества для sales-менеджеров.

2. Найдите двух человек, которые:

• Задают умные вопросы,

• Делятся реальными историями успехов и неудач,

• Умеют конструктивно критиковать, а не разносить в пух и прах.

3. Выпишите 5 признаков, по которым их сразу видно в толпе.

Цель: тренировать «насмотренность» на настоящих игроков рынка.

2. Собеседование-симуляцияСценарий:

Вы проводите интервью. У вас всего 15 минут. Нужно определить: он капитан или просто пассажир?

Что делать:

1. Дайте ему ваш реальный продукт (или расскажите коротко).

2. Сыграйте клиента, который "сомневается":

• «У нас уже есть поставщик»,

• «Дорого»,

• «А чем вы вообще лучше конкурентов?».

3. Смотрите внимательно:

• Как быстро он адаптируется?

• Аргументирует или скатывается в уговоры?

• Реально слушает или тараторит скрипт вслепую?

Задание: Запишите диалог. Потом разберите вместе с командой – это бесценная тренировка аналитического мышления.

3. Анализ "тени"1. Попросите кандидата прислать запись его реальных переговоров (при условии этичности и отсутствия NDA).

2. Послушайте и ответьте:

• Где в разговоре он потерял внимание клиента?

• Какие фразы звучали пластиково, как заводские заготовки?

• Где клиент почти согласился, но продавец не дожал?

Цель: видеть тонкие разрывы в коммуникации, которые отличают просто хорошего от выдающегося продажника.

4. Мотивационный экспериментПредложите кандидату два варианта компенсации:

• Вариант A: Оклад 150 000 ₽ + 5 % от оборота.

• Вариант B: Оклад 120 000 ₽ + 10 % от маржи.

Расшифровка:

• Тянется к обороту – предпочитает быстрые сделки и, возможно, не задумывается о глубоком качестве взаимодействий. Такой кандидат может быть настроен на быстрые результаты, но рискует не учитывать долгосрочную ценность.

• Смотрит на маржу – умеет строить долгосрочную ценность, стремится к более устойчивым и прибыльным сделкам, защищая интересы компании.

ИтогЭто не просто тесты "на профпригодность". Это стресс-тест на совместимость с вашим бизнесом, культурой, ценностями.

• Настоящий продажник не боится конкретики, а наоборот, ею питается.

• Сильный кандидат сам предложит разбор своих ошибок – потому что видит в них ресурс для роста.

• И главное: вы ищете не звезду, которая затмит всю команду, а строителя, который усилит ваш корабль, не развалив его изнутри.

Финальный вопрос себе:«Если этот человек уйдёт к конкуренту – что он унесёт с собой: только навыки или ещё и моих лучших клиентов?»

Ответ должен быть настолько очевидным, что никаких дополнительных объяснений не понадобится.

Скрипты, которые работают в сложных продажах

«Скрипт не должен приковывать к репликам, он должен освещать путь мысли».

Хороший скрипт – это не костыль, а альпинистская обвязка: не тянет вниз, а страхует при срыве. Он не сковывает менеджера, а становится компасом в тумане сложных переговоров, где неверный шаг может стоить сделки.

Когда мы говорим о сложных B2B-продажах, скрипт – это не механическая шпаргалка, заученная до автоматизма. Это скорее живая карта, где каждая реплика – не приказ, а ориентир, напоминающий о главном. Хороший скрипт помогает удержаться в логике диалога, не потерять суть даже в эмоционально нагруженных ситуациях и вовремя отреагировать на малейшее изменение траектории клиента. Это якорь в шторм, особенно когда ставки высоки, сроки поджимают, а решения принимаются на грани рационального и эмоционального. На практике же большинство скриптов, которые я встречал в компаниях, больше напоминают список команд для робота. Они не работают. Почему?

Потому что они либо выстроены вокруг продукта (в отрыве от реальных проблем клиента), либо составлены в вакууме, без учёта реального поведения людей. Такие скрипты создают иллюзию контроля, но не помогают продавать. А в сложных продажах побеждает не тот, кто говорит больше, а тот, кто умеет слушать глубже.

Почему 80 % скриптов не работают в B2B

Типовые ошибки в скриптах – как ямы на старой дороге: некоторые просто трясут, другие выбивают из колеи всерьёз.

Три главные проблемы:• Фокус на продукте, а не на боли клиента. Как только менеджер начинает «толкать» функции вместо того, чтобы решать реальные задачи, разговор умирает. Клиенту не нужен ваш продукт ради самого продукта – ему нужно решение его головной боли.

• Отсутствие логических мостов между этапами. Представьте сериал, где сцены идут одна за другой без внятной связи. Клиент теряется в потоке информации, не понимает, к чему его ведут, и перестаёт следить за сюжетом.

• Шаблонные ответы на возражения. Формальные «заготовки» вместо вдумчивого диалога моментально разрушают доверие. А в B2B потеря доверия – это чаще всего потеря сделки.

Разбор типового диалога с ошибкой и работающей альтернативой

Ситуация 1: БюджетКлиент:

«У нас нет бюджета на это сейчас».

Плохой ответ:

«Мы можем сделать скидку!»

Здесь продавец сразу бросается в бой – торгуется, не поняв сути. Он признаёт, что цена – единственная ценность предложения, и обесценивает продукт.

Хороший ответ:

«Понимаю. А если бы бюджет был – какие критерии выбора для вас были бы ключевыми?»

Продавец мягко обходит препятствие, смещая фокус на ценность и выбор. Он проверяет, есть ли интерес в принципе. Если его нет – скидкой интерес не создать.

Ситуация 2: Уже есть поставщикКлиент:

«Мы уже работаем с другими, нам это не нужно».

Плохой ответ:

«А мы дешевле!»

Попытка переманить через цену, не выяснив ситуацию. Это путь в никуда: вы войдёте в битву за маржу без понимания игры.

Хороший ответ:

«Это разумно. Скажите, а в текущем решении есть что-то, что хотелось бы улучшить, если бы это было просто?»

Вопрос не про замену, а про улучшение. Клиент не чувствует давления, но начинает задумываться – а действительно ли всё его устраивает?

Ситуация 3: «Неинтересно» на холодном звонкеКлиент:

«Нам не интересно, спасибо».

Плохой ответ:

«А можно уточнить, почему не интересно?»

Вопрос звучит механически, как контрольный. Он раздражает, потому что продавец не добавил никакой ценности до этого.

Хороший ответ:

«Понимаю. А могу коротко сказать, почему я вообще решил вам позвонить – и если всё равно не актуально, сразу отключаюсь?»

Это даёт клиенту ощущение контроля и уважения. И если причина реально уважительная, её можно быстро донести.

Ситуация 4: Протяжённое обсуждение – но сделка стопоритсяКлиент:

«Нужно обсудить с коллегами, позже вернёмся».

Плохой ответ:

«Хорошо, тогда жду обратной связи».

Вы выпали из цикла. Перевели инициативу клиенту. Забыли поставить точку и договориться о следующем шаге.

Хороший ответ:

«Понимаю. Обычно на этом этапе наши клиенты берут пару дней на обсуждение – давайте согласуем, когда я могу уточнить результат?»

Это уважительно, но структурирует процесс. У клиента есть пространство, у вас – контроль за таймингом.

Конструктор эффективных скриптов

Создание скрипта – это не копипаст чужих удачных фраз. Это архитектура смыслов и эмоций. Хороший скрипт не начинается с того, что говорить, а с понимания – зачем и кому. Он строится не как прямая линия, а как маршрут, в котором каждый поворот заранее продуман, но при этом остаётся место для импровизации. Ведь в сложных продажах невозможно всё предусмотреть. Клиент – не фигура на шахматной доске, а человек со своей логикой, эмоциями и обстоятельствами.

Поэтому в скрипте важно не просто выстроить этапы, а заложить гибкость, адаптивность и ценностные маркеры на каждом повороте беседы. Это как строить мост – недостаточно знать, где берег. Нужно учесть течение, глубину, погодные условия и нагрузку. А главное – понимать, для кого ты его строишь и зачем.

Хороший скрипт опирается на:

• Этап сделки,

• Эмоциональное состояние клиента,

• Уровень зрелости его бизнеса,

• Контекст отрасли.

Без этих опор скрипт превращается в бесполезную бумажку.

А теперь давайте разберёмся, как может выглядеть этот маршрут вживую – начиная с самого первого шага.

1. Холодный контакт (email / звонок)Задача холодного контакта – не продавать, а создавать любопытство. Интерес клиента – как форточка в душном офисе: если дёрнуть резко, ничего не выйдет. Но если найти нужный угол и подойти с пониманием – откроется.

Хорошее касание строится на трёх элементах:

Контекст + Отраслевой якорь + Вопрос

× «Мы обучаем продажам».

✓ «Многие собственники теряют до 30 % потенциальной выручки – просто потому, что продавцы не умеют вести диалог с холодным клиентом. Насколько вам это близко?»

Это не просто фраза. Это проникновение в картину мира клиента с помощью цифры и узнаваемой боли. Не "мы продаём", а "мы замечаем то, что вам мешает". Не монолог, а приглашение к разговору.

Уточняющий вопрос:

"Как у вас сейчас выстроена система работы с первичными контактами?"

Или мягче: "Что у вас обычно происходит после первого касания с потенциальным клиентом?"

Главная цель здесь – не вытянуть информацию, а показать искренний интерес. Дать почувствовать: "Я не подгоняю вас под воронку. Я хочу понять, как устроено именно у вас".

Ценность в цифрах:

"Компании, с которыми я работаю, в похожих условиях увеличивали конверсию с первых касаний на 20–35 % – просто поменяв структуру диалога. Могу рассказать, за счёт чего".

Это уже не «обещание». Это ориентир и предложение выбора: вы сами решаете – хотите ли посмотреть, что там внутри.

Профессиональный холодный контакт – не про скрипты, а про чуткость. Он не звучит как попытка проломиться в закрытую дверь. Он как лёгкий стук: "Я знаю, что вы там, и уважаю ваше время. Но, возможно, у меня есть идея, которую стоит услышать".

Пример холодного касания:

"Алексей, видел, что ваша компания запустила новый региональный отдел. В таких ситуациях часто появляется разбалансировка между продажами и качеством первого контакта с клиентами. Мы недавно работали с похожей задачей: команда клиента смогла увеличить конверсию входящих обращений на 32 % – просто пересобрав сценарии первичного диалога. Будет ли вам интересно обсудить, какие подходы сработали у них?"