Полная версия

Продажи без лишних слов: практическое руководство для владельцев бизнеса

А теперь – немного практики. Что можно сделать, чтобы не попасть в ту же ловушку?

Первое – отделите пользователя от покупателя. В сложных продажах это редко один и тот же человек. Тот, кто будет нажимать кнопки, – это не тот, кто подписывает счета. Если вы делаете акцент на удобство, скорость, комфорт – вы говорите с пользователем. А если про экономию, контроль и масштабируемость – с заказчиком.

Второе – считайте деньги не со стороны выгоды, а со стороны потерь. В B2B лучше работает формулировка «вы теряете X рублей в месяц», чем «наш продукт принесёт Y пользы». Потери конкретны и страшны. Польза – абстракция. И именно страх потерь двигает сделки в корпоративном сегменте.

Третье – перепроверьте, кто действительно платит. Не на словах, а по факту. Кто согласовывает счета, кто отвечает за бюджеты, у кого KPI привязан к той проблеме, которую вы решаете. Очень часто оказывается, что главный пользователь продукта вообще никак не участвует в выборе поставщика. А ведь именно ему вы пишете рассылки и показываете лендинги.

Четвёртое – не бойтесь сузить ЦА. Это кажется страшным: как же, мы теряем охват! Но это иллюзия. В B2B важна не охватность, а точность. Один правильный контакт может стоить дороже ста «теплых». Это как продавать яхту – не всем, кто мечтает, а только тем, у кого есть шкипер, лицензия и причал.

Пятое – слушайте тех, кто говорит «неинтересно». Потому что они часто точнее понимают, почему неинтересно. И в этом отказе может быть подсказка – куда вы целите мимо.

Возвращаясь к кейсу. Когда компания пересмотрела профиль клиента, перезапустила воронку, нащупала «своего» заказчика – продажи пошли. Но ощущение, что 27 миллионов были закопаны в бессмысленные активности – осталось. Именно поэтому я повторяю:

Настоящий клиент – это не тот, кто слушает. А тот, кто платитПока вы продаёте не тому, кто ставит подпись – вы не в продажах, вы в образовании. И бизнес это не прощает. Потому что счёт идёт не только на деньги – но и на время, командную мотивацию, и доверие к вам как к предпринимателю.

Настоящая работа с ICP – это не разовая историяСоздать портрет идеального клиента один раз – недостаточно. Рынки меняются. Технологии эволюционируют. Конкуренты задают новые стандарты. ICP – это живая система, которую нужно регулярно пересматривать и обновлять – минимум раз в полгода. Иначе вы рискуете работать с картой, нарисованной для города, которого уже нет на карте.

Профиль идеального клиента – это и ваш компас, и ваша карта. Без него вы не бизнес-архитектор. Вы просто путник в тумане.

Чек-лист: Готовы ли вы точно прицелиться в B2B?

Цель: Помочь предпринимателю понять, насколько точно он определил идеального клиента и способен ли выстроить продажу не на интуиции, а на системе. Этот чек-лист – как передполётная проверка: не устраните сбои – не взлетите.

Вопросы для самодиагностики:1. Можете ли вы назвать конкретные 3–5 признаков, по которым сразу видно, что бизнесу точно не нужен ваш продукт?

2. Сформулирована ли у вас фраза, заканчивающаяся словами: «Поэтому таким клиентам мы не продаём»?

3. Есть ли у вас список отраслей, в которых клиентская боль наиболее остра? Или вы всё ещё ориентируетесь на "любую компанию среднего размера"?

4. Сформулирована ли боль клиента без упоминания вашего продукта? Например, не "им нужна CRM", а "они теряют сделки из-за хаоса в воронке".

5. Есть ли описанные три реальных ситуации, в которых клиент теряет деньги, время или власть – и которые ваш продукт способен устранить?

6. Определили ли вы, кто участвует в принятии решений у клиента (инициатор, экономический покупатель, пользователь, влиятель, блокировщик)?

7. Есть ли у вас карта ролей и влияния по принципу RACI (кто отвечает, кто принимает решения, кого консультируют, кого информируют)?

8. Знаете ли вы, какие мотивации движут каждым ключевым участником сделки?

9. Подготовлены ли у вас аргументы и материалы, персонализированные под каждую из этих ролей?

10. Есть ли внутри компаний-клиентов хотя бы два союзника, которые могут продвигать ваш продукт, когда вас нет рядом?

Как использовать: Ответьте письменно на каждый вопрос. Если хотя бы на три вопроса вы отвечаете «нет» или «не уверен», ваш подход к определению целевой аудитории и стратегии продаж требует донастройки.

Практическое задание: Найти того, кто действительно ждёт

Цель: Научиться выявлять реальных, а не гипотетических клиентов, и проверять гипотезы на малом масштабе, прежде чем тратить ресурсы на масштабирование.

Задание пошагово:1. Выберите 1–2 отрасли, в которых, как вы считаете, проблема, которую решает ваш продукт, наиболее болезненна.

2. Найдите 3 реальные компании из этих отраслей, подходящие по масштабу и профилю.

3. Попробуйте сформулировать три гипотезы:

• Какую именно потерю они сейчас несут без вашего продукта (в деньгах, времени, управляемости)?

• Кто в этой компании будет инициатором и кто – блокировщиком?

• Какую личную выгоду получит каждый из участников сделки?

4. Свяжитесь с представителями этих компаний (через холодную рассылку или) и проверьте гипотезы на практике.

5. По итогам общения составьте короткое досье: подтверждаются ли ваши предположения? Какие боли реальны, а какие оказались надуманными?

Как использовать: Это задание поможет вам перейти от абстрактных размышлений к реальному полю. Даже 2–3 контакта дадут больше истины, чем десятки часов размышлений "внутри команды".

Почему это важно

Оба инструмента – чек-лист и практическое задание – направлены на то, чтобы превратить хаотичные продажи в управляемую систему. Они помогают отделить реальные клиентские боли от маркетинговых фантазий, увидеть людей за корпоративными логотипами и выстроить первую версию карты клиента, на которой можно строить эффективную стратегию. Без этого – всё остальное лишь блуждание в тумане.

Психология принятия решений в B2B

"В B2B никто не покупает сам продукт – покупают смысл, безопасность и карьерное спокойствие, которое он приносит".

В B2B-продажах мы сталкиваемся не просто с покупателем, а с живой системой мотиваций, в которой каждое звено влияет на исход сделки. Один человек принимает формальное решение, другой продвигает идею, третий молча саботирует – и каждый движим своими причинами. Это скорее мозаика, чем линейная структура: если не заметить одну деталь, картина не сложится.

• Ошибка в понимании этой системы обходится дорого: теряется время, силы, а главное – потенциальная сделка.

• Чтобы продавать осмысленно и результативно, важно научиться смотреть на мир через призму людей по другую сторону стола. Видеть их ценности, страхи и цели, а не только поверхностные задачи. Только так можно попасть в ту самую точку принятия решения.

Как CFO и CEO оценивают покупки: ключевые различия

1. Финансовый директор (CFO): "Цифры – прежде всего"Финансовый директор – это бухгалтерия и стратегия в одном лице. Он отвечает за эффективность каждой вложенной компанией единицы валюты. Его мышление напоминает хорошо выстроенный алгоритм: на входе – данные о покупке, на выходе – решение, основанное на цифрах, а не эмоциях.

Критерии оценки:

• ROI (окупаемость инвестиций): ключевой вопрос CFO – "Когда мы вернём вложенное и сколько дополнительно заработаем?".

• TCO (общая стоимость владения): CFO смотрит не только на стартовую цену контракта, но и на последующие расходы на обслуживание, поддержку, обновления.

• Cash Flow Impact: каждое решение рассматривается через призму его влияния на движение денежных потоков. Важно не только, что продукт принесёт через год, но и как он отразится на текущем бюджете.

Как продавать CFO:

• Говорите на языке цифр. Пафос и красивые слова здесь только мешают. Нужны чёткие модели расчётов: «было/стало», «затраты/выгоды».

• Показывайте сравнительные преимущества. Превратите сложные выгоды в простые числа: "Ваш текущий процесс стоит 10 млн в год, с нашим решением он будет стоить 7 млн".

• Предлагайте гибкость. Рассрочки, аренда, модели подписки снижают барьеры входа и делают сделку привлекательнее с позиции краткосрочной ликвидности.

Типичная ошибка:

"Наш продукт – прорыв в отрасли!"

Правильный подход:

"Наше решение снижает ваши операционные расходы на 25 % в первый год. Полная окупаемость – за 8 месяцев".

Финансовый директор не влюбляется в продукты. Он инвестирует в возврат капитала. И наша задача – говорить на его языке, без излишних эмоций, зато с безупречной логикой.

2. Генеральный директор (CEO): "Стратегия и результат"Генеральный директор воспринимает сделку иначе. Его взгляд – это взгляд капитана, который ведёт корабль сквозь шторма в сторону новых горизонтов. Ему важно, чтобы решение помогало реализовывать амбиции роста и при этом минимизировало риски для бизнеса.

Критерии оценки:

• Влияние на стратегические цели: CEO интересует, как ваш продукт впишется в его план – расширение рынка, рост доли, повышение операционной эффективности.

• Уровень риска: важны не только характеристики продукта, но и репутация поставщика, гарантии, опыт успешных внедрений.

• Скорость внедрения: чем быстрее решение начнёт приносить результат, тем выше его ценность. Затяжные проекты часто воспринимаются как опасные.

Как продавать CEO:

• Привязывайте предложение к их стратегии. Не функции продукта, а ответ на вопрос: "Как это поможет реализовать нашу долгосрочную цель?"

• Подкрепляйте словами реальные кейсы. Истории успеха, конкретные метрики, которые изменились у других клиентов, работают сильнее любых обещаний.

• Минимизируйте ощущение риска. Чем больше вы покажете инструментов для контроля ситуации – пилотные проекты, гарантийные условия, рекомендации – тем надёжнее будет ваш мост доверия.

Типичная ошибка:

"У нас лучший продукт в своей нише!"

Правильный подход:

"Компании, которые внедрили наше решение, вывели новые продукты на рынок в два раза быстрее, чем конкуренты, за счёт оптимизации внутренних процессов".

Генеральный директор не покупает технологии. Он покупает ускорение движения к своим целям. И в этом – суть нашей работы: стать для него проводником туда, куда он хочет прийти.

Как объединить интересы CEO и CFO

Один видит риски и цифры, другой – перспективы и амбиции. И часто именно в этом противоречии «зависают» сделки. Генеральный директор хочет быстрее и масштабнее, финансовый директор – надёжнее и дешевле.

• Чтобы закрыть сделку, я всегда ищу формулу, где экономика не противоречит стратегии, а усиливает её.

Вот как это может выглядеть на практике:

• Для генерального директора: "С этим решением вы выйдете на рынок раньше конкурентов".

• Для финансового директора: "Инвестиция окупается за 7 месяцев и даёт прогнозируемую экономию 18% на операционных издержках уже в первый год".

Идеально, когда на встрече можно показать один слайд с двумя столбцами:

«Стратегическая ценность» и «Финансовые выгоды».

Это как две педали велосипеда – одна без другой не работает. Задача продавца – помочь этим двум педалям крутиться синхронно.

Техника "3 вопросов" для выявления скрытых мотивов

За годы работы в B2B я усвоил одну важную истину: решения редко принимаются строго по официальной логике. На поверхности звучат рациональные аргументы – бюджеты, тендеры, показатели эффективности. Но за этим фасадом почти всегда скрыто нечто большее. Как айсберг, у которого лишь верхушка видна, настоящие причины покупки прячутся под толщей корпоративной воды: страхи, амбиции, усталость, внутренняя борьба. И если я не докопаюсь до сути, то рискую услышать вежливое «Интересно, но, пожалуй, не сейчас».

Причём клиенты не всегда осознают, что именно мешает им двигаться вперёд. Или не говорят об этом сразу. В сложных продажах я не просто рассказываю о продукте – я диагностирую ситуацию. Моя задача – не навязать, а понять. Не закрыть сделку любой ценой, а найти реальную ценность. Для этого мне нужна одна простая, но мощная техника. Я называю её – метод трёх вопросов.

Вот как она работает:

1. «Какие ключевые цели стоят перед вашим отделом в этом квартале?»• С этого я всегда начинаю. Этот вопрос помогает сместить фокус с продукта на задачи клиента. И сразу же делает разговор живым. Потому что человек начинает говорить не о том, что ему предлагают, а о том, что для него важно прямо сейчас. Кто-то отвечает про рост выручки, кто-то – про сокращение издержек, кто-то – про улучшение клиентского опыта. И за каждым ответом – персональная ответственность, KPI, давление сверху.

Например, однажды ко мне обратился коммерческий директор крупной дистрибьюторской компании. Мы сели обсудить, с чем именно им нужна помощь, и я задал ему первый из трёх вопросов: «Какие ключевые цели стоят перед вашим отделом в этом квартале?»

Он ответил без колебаний: «Нам нужно на 20 % увеличить выручку через онлайн-канал».

В этот момент для меня многое стало на свои места. Я понял, что дело не просто в обучении продажам – речь шла о диджитал-канале, об эффективности воронки, об умении быстро перестраивать подход. Вместо абстрактных тренингов о переговорах или B2B-воронке мы начали говорить о реальных точках роста: о том, как команда ведёт диалоги в онлайн-канале, как обрабатывает заявки, какие метрики замеряет. И даже – насколько быстро отдел продаж адаптируется под изменения в digital-маркетинге.

Когда ты знаешь цель клиента, у тебя появляется компас. Всё лишнее отлетает, и остаётся только то, что имеет значение здесь и сейчас.

2. «Что мешает вам достичь этих целей сейчас?»• Это мой любимый вопрос. Он вскрывает не только технические, но и организационные, политические, психологические барьеры. Причём нередко – неожиданные. Был случай: клиент жаловался на хаос в процессе обработки заказов. Я начал копать – оказалось, проблема не в системе, а в том, что внедрение блокирует внутренний ИТ-директор, который боится потерять контроль. Технически всё решаемо, но сначала нужно было снять напряжение и показать, что мы усиливаем, а не подменяем его команду.

Ответы на этот вопрос меняют тон диалога. Я перестаю быть продавцом и становлюсь партнёром, который помогает решить конкретную проблему. И это ключевой поворот в переговорах.

3. «Как обычно принимаются решения о таких закупках?»• Без этого вопроса я не двигаюсь дальше. Потому что можно сколько угодно вдохновлять человека, убеждать, очаровывать – если он не тот, кто подписывает договор, всё это останется в воздухе.

• Мне важно понять, как устроена внутренняя кухня клиента: кто влияет, кто тормозит, какие этажи и лифты нужно пройти, чтобы проект получил зелёный свет.

• Иногда ответ очевиден с первых слов: «Я сам решаю, просто пришлите договор». Это редкость, но случается – и тогда всё просто. Подтверждаем интерес, проверяем условия, оформляем.

• Но чаще – сложнее. Слышу, например: «Я решаю, но нужно ещё согласовать с безопасниками». Это уже означает мини-марафон: надо заранее подготовить документы, включить пункт про хранение данных, показать, как мы соответствуем их стандартам.

• Другой вариант: «Надо обсудить с ИТ, они нас стопают по всем новым проектам». Тут я понимаю: без технического диалога дело не пойдёт. Значит, готовлюсь говорить не про ценность, а про API, интеграции и нагрузку.

• А если клиент говорит: «У нас всё через тендер», – это совсем другой сценарий. Включается режим стратегической подготовки: узнаю регламент, сроки, что можно – а что нельзя. Прозрачность процесса может сыграть и в плюс, и в минус – зависит от того, как к нему подойти.

• Иногда бывает и так: «Финальное слово – за нашим инвестором, он подключается на последнем этапе». И вот тут важно не просто подготовить презентацию, а понять, какой язык он слышит: про рост, про эффективность, про возврат инвестиций?

• Каждый ответ – это навигация по внутренней политике клиента. А без карты – легко свернуть не туда. Именно поэтому я почти никогда не перехожу к предложениям, пока не услышу, как именно принимаются решения внутри. В этом – половина успеха. Для меня эти три вопроса – как рентген. Они показывают не только структуру, но и уязвимости клиента. Благодаря им я начинаю видеть то, что иначе осталось бы скрытым: реальные цели, глубинные страхи, внутреннюю политику. А главное – эти вопросы выстраивают доверие. Потому что я не продаю вслепую, а разбираюсь, почему и зачем им вообще нужно то, что я предлагаю.

Вот таблица с адаптированными формулировками трёх вопросов под разные роли в компании. Такие вариации позволяют звучать естественно и попасть в контекст задач конкретного человека – без ощущения шаблонности или допроса:

Красные флаги: как понять, что клиент не готов покупать

Иногда продажа кажется близкой, но всё топчется на месте. В такие моменты важно распознать сигналы «неготовности», чтобы не тратить ресурсы зря. Я называю их красными флагами.

Вот ключевые из них:

• Неопределённость целей. Клиент не может чётко ответить, зачем ему продукт. Формулировки типа "просто интересно посмотреть" – тревожный звоночек.

• Отсутствие боли. Если у клиента всё «в целом нормально», и ничего срочно не надо менять – сделка скорее всего не состоится.

• Размытая структура принятия решений. Вы не знаете, кто «на самом деле» принимает решения – и сам клиент не уверен.

• Низкая вовлечённость. Часто откладываются звонки, нет обратной связи, материалы не читаются. Энергия сделки утекает в песок.

• Фокус на цене с самого начала. Если единственный вопрос клиента – «Сколько стоит?», а разговор про ценность не складывается – скорее всего, вас рассматривают как «поставщика под тендер».

Когда я вижу такие флаги, я не давлю. Я усиливаю диагностику. Иногда лучше честно признать: сейчас не время. И вернуться позже – когда боль созреет. Потому что в сложных продажах зрелость потребности – половина успеха.

Кейс из практики: один проект – два ракурсаОдин из кейсов, с которым мы работали в рамках проектной сессии для клиента, напомнил мне, насколько в B2B важен навык переводчика интересов – особенно когда за столом сидят не просто разные люди, а представители разных логик мышления. Ситуация была классическая для сложных B2B-продаж. Команда клиента предлагала реконструкцию производственной площадки: масштабный проект, с множеством технических и инвестиционных составляющих. На повестке – утепление, вентиляция, инженерные работы, вопросы, где сходятся производственные риски и серьёзные бюджеты.

Со стороны клиента в обсуждении участвовали два ключевых лица: технический директор и коммерческий директор. И это был прекрасный учебник по психологии принятия решений.

У техдиректора – инженерное мышление, страх сбоев, ориентация на стабильность. Он слышит: «Пыль, вибрация, временное перекрытие». Его зона беспокойства – «Мы перекроем линию – и встанет производство. А если сорвём сроки – попадём под штраф».

У коммерческого – совершенно другой мир. Его фокус: «Когда это окупится? Как объяснить эту сумму собственнику? Что скажет розница, если сроки сдвинутся?». Он мыслит категориями возврата инвестиций, реакции контрагентов, логистических рисков.

Когда команда клиента пыталась проводить переговоры «одним сообщением» – проект буксовал. Двое вроде бы слушают одно и то же, но на деле каждый фильтрует информацию сквозь свой личный KPI. На этом этапе мы вмешались и провели для команды короткую внутреннюю сессию, чтобы разобрать: на каком языке говорит каждый из принимающих решений? Что для одного – «качество изоляции», для другого – «повышение пропускной способности». Что для одного – «сроки поставки», для другого – «риски перед ритейлом».

Вместе мы помогли команде выстроить двойную аргументацию: техническую и финансовую. Продумали, как рассказать проект технарю – через схемы, поэтапность, сценарии с минимизацией сбоев. И отдельно подготовили блоки для коммерческого директора – с кейсами из отрасли, цифрами потерь из-за текущих процессов и прогнозом роста от улучшений.

Результат? Сделка не просто состоялась – она выросла почти на 20 % за счёт того, что проект приобрёл стратегическую глубину. Когда обе стороны увидели в нём не компромисс, а ценность – началось настоящее движение.

Этот кейс я часто привожу на обучении, когда говорю про продажи со сложной структурой ЛПРов. Потому что он про главное: один и тот же продукт может звучать как риск или как рычаг. Всё зависит от того, кто его слушает – и насколько точно вы умеете переводить между ролями.

Чек-лист: Адаптация презентации под роль принимающего решение

Перед встречей:1. Чётко определите главного decision maker.

2. Изучите их KPI и публичные данные о компании: отчёты, интервью, публикации.

3. Подготовьте три версии аргументации:

• Финансовую – ROI, TCO, влияние на денежные потоки.

• Стратегическую – рост бизнеса, конкурентные преимущества.

• Техническую – интеграция, безопасность, нагрузка на ИТ-инфраструктуру.

Во время переговоров:1. Используйте технику трёх вопросов для уточнения приоритетов.

2. Если в процессе участвуют несколько ролей:

• Делайте основной акцент на аргументации для ключевого лица.

• Дополнительно подсвечивайте выгоды для других участников, если это помогает снятию возражений.

После встречи:1. Отправьте персонализированные follow-up материалы:

• CFO – детальные финансовые выкладки.

• CEO – кейсы успеха и прогнозы роста.

• Техдиректору – технические документы, подтверждающие совместимость и безопасность.

• Подготовка к переговорам – это как тщательная настройка инструмента перед выступлением на важной сцене. Кто уделяет внимание деталям – тот играет главные партии в бизнес-оркестре.

Практическое задание: Анализ реальной сделки

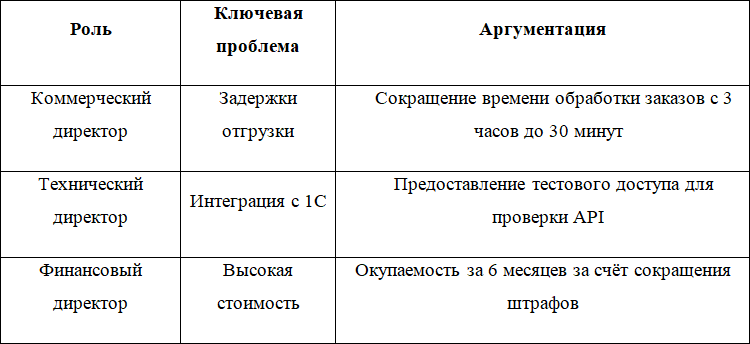

Ситуация: продажа системы автоматизации склада. Участники:

• Коммерческий директор (сокращение сроков отгрузки).

• Технический директор (совместимость с 1С).

• Финансовый директор (слишком высокая стоимость).

Этап 1. Подготовка аргументов:

Этап 2. Ролевая игра:

1. Распределите роли среди коллег.

2. Проведите переговоры, фокусируясь на проработке возражений и адаптации аргументации.

Пример диалога:

Финансовый директор: "Ваше предложение слишком дорогое".

Продавец: "Понимаю ваши опасения. Однако, по расчетам коммерческого отдела, текущие задержки обходятся компании в 500 тысяч рублей ежемесячно. С нашей системой вы сможете выйти в плюс уже через полгода".

Этап 3. Анализ:• Какие аргументы сработали, а какие нет?

• Какие дополнительные вопросы стоило задать на старте?

Выводы:

• CFO думает о деньгах, CEO – о стратегии, технические специалисты – о реализации.

• Техника "трёх вопросов" вскрывает истинные мотивы быстрее и глубже любых презентаций.

• Успешный продавец в B2B – это архитектор аргументов для разных аудиторий.

• Правильная подготовка повышает конверсию сделок на 15–30%

Простая воронка продаж, которая работает