Полная версия

Продажи без лишних слов: практическое руководство для владельцев бизнеса

«Каждое “да” в продажах – результат предсказуемого процесса, а не вдохновения или везения».

Воронка – это не про красивые графики в CRM. Не про цветные зоны, не про презентационные дашборды и уж точно не про KPI ради галочки. Воронка – это способ контролировать реальность. Она для меня как карта для штурмана: показывает не только, где я нахожусь, но и где рискую потеряться. Если я не могу ответить себе, сколько сделок реально закроется в этом месяце, значит, я не управляю процессом. Я просто наблюдаю. А бизнес, построенный на наблюдениях, а не на действиях, напоминает лодку без вёсел – вроде бы плывём, но куда, зачем и с какой скоростью – загадка. Сложные продажи не про поток, а про фокус. Про способность вовремя отличить движение от суеты.

В B2B особенно важно помнить: воронка – это не аналитика, а навигация. Это инструмент, который должен быть жёстким, честным и всегда под рукой. Без него продавец легко превращается в сказочника. Он вёл переговоры, обсуждал детали, рассылал презентации, получал кивки и обещания… но сделка всё так же где-то в тумане. А мне не нужны красивые истории – мне нужны подписанные контракты и деньги на счету. Всё остальное – театр. Иногда талантливый, но без кассы в финале.

Воронка – это не система контроля над клиентом. Это система контроля над собой. Потому что в сложных продажах больше всего рисков живёт именно в наших иллюзиях.

5 ключевых этапов сделки в B2B

B B2B-продажа – это не «встреча на вершине», где две стороны просто обмениваются предложением и согласием. Это больше похоже на навигацию по незнакомому городу в тумане. У клиента есть потребность, но карта у него смятая, компас барахлит, а на перекрёстках – развилки, где каждое направление кажется одновременно и возможным, и рискованным.

• В этой ситуации вы – не водитель, а штурман. Не тот, кто тащит за руку, а тот, кто помогает сориентироваться: куда на самом деле надо, почему туда, и каким путём безопаснее всего добраться.

• Главное заблуждение B2B-продаж – думать, что успех зависит от силы аргументов. На самом деле всё начинается раньше: с того, как вы сопровождаете клиента через его внутренний путь изменений. Ведь чаще всего он сам не до конца понимает, где именно застрял.

• Я не верю в воронки продаж, нарисованные «по учебнику», если они не отражают реального поведения клиентов. Настоящая воронка – это отражение движения мышления. Это путь, на котором эмоции и рациональность не противопоставляются, а идут рука об руку: сначала как сопротивление, потом – как импульс к действию.

• За годы работы я пришёл к простой модели, которая помогает продавцам перестать быть навязчивыми «предлагателями» и начать работать как навигаторы. Не подгонять клиента, а идти рядом с ним, помогая пройти естественные этапы принятия решений.

• Вот пять ключевых этапов, которые я использую сам и внедряю у клиентов. Они не требуют сверхусилий, но требуют внимания. Не про агрессию, а про осознанность. Не про «давить», а про «вести».

1. Осознание проблемыЦель: усилить дискомфорт.

Пока клиенту не больно – он не двинется. Хоть замучайтесь отправлять ему презентации и спецпредложения – всё мимо. Продажа начинается не с «что мы предлагаем», а с «что у него болит». На этом этапе я не спешу предлагать решение. Я задаю неудобные вопросы. Вскрываю проблему. Достаю тот нарыв, с которым клиент научился жить, но который каждый день отнимает у него силы и деньги. Я не лечу – я диагностирую. Спрашиваю напрямую: «Сколько денег вы теряете из-за несогласованности между маркетингом и продажами?» или «Как вы определяете эффективность ваших аккаунт-менеджеров – по ощущениям или по цифрам?» Эти вопросы не всегда нравятся. Но именно они двигают клиента из зоны комфорта в зону размышлений. Если на другом конце слышится неловкое молчание или расплывчатые ответы, значит, проблема ещё не осознана. А без осознания – нет мотивации меняться. Клиент остаётся сидеть на своём больном месте. До следующего кризиса.

Но как только внутри клиента формируется это неуютное понимание, что так больше нельзя – начинается следующий этап. Он перестаёт думать только про себя и начинает смотреть наружу. Его мышление смещается: от «да, больно» к «а что можно сделать?». Это и есть переход к стадии анализа решений. Хорошо, если вы умеете его распознать – иначе можно продолжать ковыряться в боли, когда человек уже ищет карту выхода.

О чём говорит переход?

Клиент начинает задавать вопросы, направленные вовне:

«А как с этим справляются другие компании?»

«Что сейчас есть на рынке?»

«Какие бывают подходы к решению этой задачи?»

«А чем ваша методика отличается от…?»

«Нам нужно посмотреть, какие есть варианты».

В речи появляется сравнительная лексика – лучше, хуже, выгоднее, проще. Он всё чаще упоминает обзоры, чужие кейсы, примеры из других отраслей. Он перестаёт обсуждать саму боль и начинает говорить о возможных путях выхода.

Вот здесь нельзя действовать в лоб. Клиент ещё не выбирает – он анализирует. Он как человек, только что осознавший, что заблудился, и теперь достаёт из кармана компас. Он смотрит по сторонам и пытается понять, куда идти.

Ваша задача – не толкать, а показывать варианты. Помочь ему структурировать рынок: рассказать, какие есть подходы, инструменты, решения. Дать ориентиры. Предложить сравнение – в том числе с альтернативами. И не бояться честности: сильные и слабые стороны есть у всех. Признание минусов вызывает доверие.

Полезно использовать метафоры. Например: «Сейчас вы как в автосалоне – выбираете, что по душе, по бюджету и по задаче». Это снимает напряжение и позволяет клиенту почувствовать себя в позиции выбора, а не давления.

Скрипты:

«Какие ошибки в работе с клиентами обходятся вам дороже всего?»

«Что вас по-настоящему раздражает в текущем процессе?»

«Сколько потенциальной выручки теряется каждый месяц?»

«А вы считали, во сколько обходится текущее бездействие?»

Если слышу неловкое молчание – это хорошо. Значит, попал. Если слышу рационализацию – продолжаю копать. Пока не станет неуютно. Это и есть первый поворот: когда клиенту уже не хочется оставаться в старой реальности.

2. Анализ вариантовЦель: выделиться.

• Вот тут начинается самое интересное. Клиент включил режим сравнения. Он рассматривает альтернативы: не только ваших конкурентов, но и… вообще отказ от изменений. Ничего не делать – тоже выбор. И он, к сожалению, один из самых популярных в B2B.

• На этом этапе нельзя быть «ещё одним решением». Нельзя растворяться в фоне. Если клиент видит в нас просто ещё одну функцию или строчку в бюджете – он не выберет нас.

• Я не «провожу тренинг по продажам» – я помогаю команде перестать терять сделки из-за разрозненности и бардака в коммуникации. Я не «обучаю переговорам» – я даю руководителю инструмент, чтобы его менеджеры могли удерживать маржу даже под жёстким давлением со стороны закупщиков.

• Важно помнить: клиент в этот момент ищет не восторг, а уверенность. Ему нужны аргументы для собственной защиты перед собой и перед другими. Ему нужно быть не героем, а тем, кто не ошибся. И если я могу дать ему эту броню фактов и смысла – я выигрываю партию.

Скрипты:

«А что вы уже пробовали для решения этой задачи?»

«Почему это не сработало?»

«Что вы думаете о решениях конкурентов – чем они вас не устраивают?»

«Какие критерии для вас ключевые при выборе подхода?»

«Что для вас важнее – скорость, бюджет или устойчивый результат?»

На этом этапе важно не продавать. А помогать выбирать. Быть навигатором, а не агитатором.

3. Принятие решенияЦель: вскрыть подковёрные силы.

Тут многие теряют контроль. Услышали «нам интересно», расслабились, приготовились праздновать победу. А зря. В B2B почти всегда за спиной видимого ЛПР стоит невидимая комиссия, теневой советник или главный бухгалтер, который может тихо похоронить любую сделку.

Поэтому я спрашиваю прямо: «Кто ещё будет участвовать в принятии решения?» или «Кому нужно подготовить дополнительные обоснования?» Я никогда не стесняюсь этих вопросов. Потому что если я их не задам, мне потом придётся объяснять команде, почему сорвалась "уже почти согласованная" сделка.

Если я не знаю всех участников процесса, у меня нет сделки. Есть только иллюзия сделки. Сложные продажи требуют сложного анализа. Не только клиента, но и всех, кто влияет на выбор.

Был у меня один кейс – из тех, которые потом ещё долго звенят в голове. Настоящая прививка от профессионального самоуспокоения. Всё выглядело почти идеально: клиент вовлечён, интерес – живой, несколько содержательных встреч, полное согласование программы, обсуждение сроков запуска. Мы уже выбрали рабочую группу, расписали этапы, и оставалось только поставить подпись. Прямо так и сказали: «Дайте пару дней на финальное согласование – и вперёд».

Прошло два дня. Потом неделя. Потом – вакуум.

Я писал, звонил, без нажима, но с уважительной регулярностью. Ответ пришёл спустя месяц. Холодный, вежливый и обескураживающе сухой: «Извините, мы не готовы двигаться дальше».

Я честно попросил объяснить – не из уязвлённого самолюбия, а чтобы понять, где промах. Ответ был короткий: «Наш CFO наложил вето. Считает, что сейчас не время тратиться на обучение».

Что выяснилось? Мы всё это время работали с директором по развитию – энергичным, прогрессивным, настоящим внутренним чемпионом изменений. Но CFO вообще не участвовал в процессе. Мы даже имени его не знали. И когда до него наконец дошёл пакет на согласование – он просто поставил жирный крест. Без подробностей, без обсуждения. Просто «нет».

После этого случая у меня появился встроенный рефлекс. На этапе «Принятие решения» я больше не спрашиваю «Вы заинтересованы?» или «Кому это важно?»

Я начинаю с другого: «А кто будет подписывать бюджет?»

Не “кто принимает решение” – этот вопрос слишком абстрактен. А конкретный, денежный: кто подписывает. Потому что в B2B деньги и влияние ходят в паре, но не всегда в одних руках. И если этот человек не видит ценности – продажи не будет, как бы идеально всё ни выглядело сверху.

Скрипты:

«Кто будет подписывать бюджет?»

«Кто внутри компании может повлиять на это решение – как положительно, так и негативно?»

«Какие внутренние барьеры могут остановить сделку?»

«Нужно ли вам согласовать проект с юридическим, финансами или IT?»

Ключ: не ждать возражений, а находить их сам. Потому что если вы их не вскрыли – это не значит, что их нет. Это значит, что они всплывут позже. В самый неудобный момент.

4. СделкаЦель: перевести слова в действия.

Подписанный договор и прошедший платёж – вот настоящие маркеры успеха. Всё остальное – социальные танцы. Обещания, кивки, положительные эмоции – они важны, но не финальны.

Когда клиент говорит: «Мы всё согласовали», я не хлопаю в ладоши. Я спрашиваю: «Когда и куда выставить счёт?» Это – реальный тест. Слова без действий в бизнесе не стоят ничего.

Скрипты:

«Когда вам удобно подписать договор – в этом или следующем месяце?»

«Счёт выслать на эту почту или есть отдельный адрес для бухгалтера?»

«Кто с вашей стороны занимается документооборотом?»

«Какие документы вам нужны с нашей стороны?»

Темп – ключевой фактор. Пока горячо – действуем. Промедление в B2B – почти всегда отказ, просто отложенный.

5. Контроль реализацииЦель: закрепить доверие.

Многие считают, что всё заканчивается получением денег. Я считаю, что всё только начинается. Сделка – это аванс доверия. А не его финал.

Первые 30 дней после сделки – критически важны. Это как первые дни после операции. Пациент (читай – клиент) уязвим. Он сомневается. Он может пожалеть. А сожаление в B2B опаснее, чем отказ. Оно заражает репутацию изнутри.

Если я не помогу ему получить первую ценность в течение первых 7–10 дней, и не закреплю этот результат в течение месяца, он начнёт сожалеть о своём решении. Поэтому я держу руку на пульсе с первого дня: что внедрено? что заработало? кто доволен? кто молчит? где можно усилить результат, чтобы клиент сам сказал своим коллегам: «Это лучшее, что мы сделали за последний год».

Фаза активного контроля длится от 2 до 4 недель. Это не значит ежедневных звонков, но означает регулярный, заранее согласованный ритм взаимодействия. Лучше – в формате коротких, но осмысленных чекпоинтов: раз в 3–5 дней в первую неделю, затем – еженедельно.

Только полученная ценность превращает продажу в партнёрство. И если я хочу повторных сделок и рекомендаций – я не бросаю клиента после подписания договора. Я встраиваюсь в его результат. Это не про микроменеджмент, а про союз – когда я рядом не с контролем, а с заботой и вниманием к деталям.

Скрипты:

• «Как вы поймёте, что проект идёт по плану?»

• «Кто с вашей стороны будет главным координатором?»

• «Есть ли у вас опасения по поводу реализации? Давайте обсудим прямо сейчас»

• «Когда нам лучше сверить первые результаты – через неделю или через две?»

Этот этап не для контроля клиента. А для того, чтобы стать его партнёром. Превратиться из продавца в союзника.

Как адаптировать воронку под нишу

Структура воронки универсальна – как скелет. Но мышцы и движения у каждого бизнеса свои. Адаптация начинается с двух вопросов:

Где клиент принимает решение – в голове, в команде или по приказу сверху?

Что для него критично – деньги, риск или контроль?

Если вы продаёте в госсектор – этап «Принятие решения» будет самым длинным и бюрократичным. Значит, туда надо вкладывать больше усилий: готовить обоснования, шаблоны, документы, обходные стратегии.

Если вы работаете в IT для стартапов – наоборот, фокус на скорости. Клиент не хочет тонуть в согласованиях. Значит, важнее – быстро вскрыть боль и показать путь выхода.

Если продукт инновационный – «Осознание проблемы» и «Анализ решений» могут сливаться. Там клиент сам ещё не понимает, что у него проблема. Вам придётся не просто задавать вопросы, а образовывать рынок.

Если продаёте в промышленность – часто ключевым становится этап «Контроль реализации». Клиенту важно, чтобы вы не подвели на последней миле. И значит, постсделочная часть – не бонус, а ядро доверия.

Адаптация – это не переделка воронки под клиента. Это понимание, где в его реальности будет наибольшее сопротивление, и усиление этого участка вашего процесса.

Хорошая воронка – не про красивую теорию. Это повседневный инструмент. Как нож шеф-повара. Как журнал у пилота. Без него можно – но очень недолго. В продажах, как в авиации, успех не зависит от случая. Он зависит от того, насколько ты владеешь картой – и умеешь читать по приборам, когда за окном туман.

Как отслеживать процесс без сложных CRM

Когда ты смотришь на воронку как на штурвал, а не на график – неизбежно возникает следующий вопрос: а где держать руку? Где этот рычаг управления, особенно если ты пока не дорос до сложных CRM или просто не хочешь в них вязнуть?

У кого-то HubSpot, у кого-то Bitrix24, у кого-то вообще блокнот и Excel. И честно? Это не так важно. Потому что по-настоящему сильная воронка строится не в интерфейсе, а в голове. Она начинается с привычки задавать себе каждый день неудобные, но честные вопросы:

– Где я застрял?

– Кто молчит?

– Почему сделка стоит?

В этом смысле даже простая Google-таблица может стать полноценным центром управления. Если, конечно, использовать её не как «базу клиентов», а как динамическую карту движения. Таблица, в которой каждая строка – это не запись, а обязательство. Сделка жива, пока ты двигаешь её вперёд. Не CRM тебя спасает. Тебя спасает вовремя заданный вопрос.

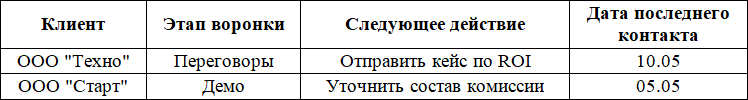

Вот, казалось бы, простая таблица:

Можно добавить вероятность закрытия, ответственного менеджера, дату планируемого решения.

Почему это работает?

Эта таблица – не про «базу клиентов». Это – доска с движущимися фигурами. Каждая строка – не запись, а обещание. Обещание себе, что сделка жива, пока ты двигаешь её вперёд.

Можно добавить вероятность закрытия, имя ответственного менеджера, дату планируемого решения, ввести цветовую маркировку по срочности. Но это – косметика. Главное – чтобы каждое утро начиналось с вопроса: где я застрял и кто молчит?

Моё железное правило: максимум 7 дней тишины. Если клиент замер – я двигаюсь. Спрашиваю, напоминаю, инициирую статус-колл. Или закрываю сделку, чтобы освободить фокус. Потому что затянувшаяся тишина – это не «перспектива». Это – вежливый отказ, замаскированный под ожидание.

Не стоит переоценивать мощь систем и недооценивать силу дисциплины. Можно быть залогинен во все CRM мира, но если ты не держишь ритм – продажи расползутся между строками. А можно вести сделки в таблице, но с такой точностью, вниманием и внутренним таймером, что тебя не догонит ни один техногигант.

CRM не закрывает сделки. Закрывает – вовремя заданный вопрос, напоминание в нужный момент, движение без самозабвенного ожидания.

CRM не чувствует пульса сделки. А ты – можешь. Если не отдаёшь контроль интерфейсу, а держишь его в руках.

Да, у Excel нет автотрекинга активности. Нет встроенных уведомлений. Но есть главное – ручная настройка внимания. Ты сам решаешь, что и когда должно сдвинуться. А это, на старте особенно, честнее любых отчётов с красивыми графиками.

Не стоит переоценивать мощь систем и недооценивать силу дисциплины. Можно быть залогинен во все CRM мира, но если ты не держишь ритм – продажи расползутся, как вода по песку: много движения, ноль накопления.

Настоящая воронка – это не цифровой инструмент. Это привычка видеть путь сделки от начала до конца. Это зрелость спрашивать, где ты реально находишься, а не где тебе хочется быть. Это готовность признавать паузы, закрывать иллюзии и держать процесс в фокусе.

Интерфейсы могут помогать. Напоминания – подталкивать. Метрики – вдохновлять. Но если ты сам не включён, не в процессе, не в реальности – всё это превращается в фон. А фон не делает продаж.

Сильная воронка – это не система. Это характер. Упорство доводить до результата. Гибкость видеть нюансы. И честность – в первую очередь с собой. Спросил? Сделал? Ответ получил? Нет? Двигай. Или закрывай. Всё остальное – отговорки.

И когда ты начнёшь относиться к воронке как к штурвалу, а не как к статистике, – ты перестанешь "вести клиентов". И начнёшь вести сделки. А это совсем другой уровень управления. И совсем другой результат.

Чек-лист: «Здорова ли моя воронка?»

Поставьте себе «+» или «—» по каждому пункту. Один минус – уже сигнал.

• По каждому активному клиенту чётко определён текущий этап воронки.

• На каждый этап есть конкретное следующее действие – не "жду ответа", а активное.

• Нет сделок без даты последнего контакта.

• Я могу назвать 3–5 сделок с высокой вероятностью закрытия в этом месяце.

• Ни одна сделка не лежит без движения больше 7 дней.

• Я знаю всех участников принятия решения по каждой ключевой сделке.

• Я понимаю, на каком основании клиент сравнивает нас с другими.

• У меня есть чёткий сигнал: сделка двигается или умирает?

• Каждый закрытый клиент получил первую ценность и может дать внутреннюю рекомендацию.

• Моя таблица или CRM не просто хранилище, а инструмент навигации – я открываю её не для отчёта, а для управления.

В чём польза этого чек-листа и задания?

Ты увидишь реальность, а не надежду.

Ты вернёшь себе контроль – вместо роли наблюдателя.

Ты поймёшь, где конкретно теряются деньги.

Ты создашь привычку работать с воронкой как с инструментом принятия решений.

Ты освободишь время и ресурсы от «мёртвых» сделок в пользу реально перспективных.

«В B2B-продажах побеждает не тот, кто больше работает, а тот, кто лучше видит. А воронка – это и есть глаза продаж»

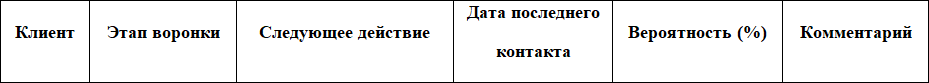

Практическое задание: «Разложи свою воронку по косточкам»

1. Возьми текущий список активных сделок (если их нет – возьми 5–7 недавних или потенциальных клиентов).

2. Занеси их в простую таблицу:

3. Проанализируй по каждому клиенту:

• Где я застрял?

• Где не хватает информации?

• Где сделка уже мертва, но я боюсь это признать?

• Где нужно вернуть инициативу?

4. Выдели три сделки, которые реально могут закрыться в ближайшие 30 дней. Пропиши к ним конкретный план действий на ближайшую неделю. Закрой три сделки, в которых нет движения больше месяца.

Блок 2. Построение и управление командой продаж

Как нанять продажника, который не провалит сделку

«Хороший продавец не закрывает сделки – он открывает двери в долгие отношения».

Нанимать продавца – это как выбирать штурмана на корабль, отправляющийся в длительное плавание по бурному океану. Это не про «попробовать», не про "закрыть вакансию", не про "посмотреть, как пойдёт". Это про человека, которому я фактически вручаю компас и говорю: «Веди к берегам прибыли, но не потеряй корабль по пути». Он получает доступ к моим клиентам, деньгам, репутации – всему, что я строил годами. И одна ошибка может стоить больше, чем десяток верных решений.

Каждый найм в продажах – это инвестиция с отсроченной прибылью и мгновенным риском. Плохой продавец – это не просто слабое звено. Это потенциальный источник репутационного урона, утечки доверия и потерь, которые не отражаются в отчётах, но ощутимо бьют по бизнесу. Я говорю об упущенных возможностях, о разрушенных отношениях, о воронках, которые так и не стали продажами. О молчаливых «почти-клиентах», которые ушли, потому что с ними говорили не тем тоном, не о том и не в то время.

Вот почему к найму я подхожу не как к рекрутингу, а как к стратегическому решению. Это как выбрать повара в ресторан высокой кухни: он может быть обаятельным и даже красиво выкладывать блюда, но если еда не вызывает эмоций – клиент не вернётся. А в продажах возвращение – и есть главная метрика. Хороший продажник не просто закрывает сделку – он открывает отношения. И если штурман умеет вести только в солнечную погоду, а в шторм теряет курс – это не мой человек.

Где искать тех, кто умеет продавать, а не просто рассказывает, что умеет

Однажды я осознал: искать хорошего продажника по стандартным объявлениям – это всё равно что искать редкий сыр в супермаркете у дома. Да, упаковка будет, ценник будет, даже описание – внушительное. Но вкуса, зрелости, текстуры – не будет. Потому что настоящих профессионалов видно не по резюме. Их видно по делам. И тогда я начал искать по-другому. Не там, где удобно всем – а там, где действительно можно найти. Не по формальным признакам – а по следам живой работы.

Вот несколько мест, где настоящих продавцов не просто видно – их слышно, чувствуется их дыхание в процессе. И да, чаще всего они не называются продажниками – но ими являются по сути.

1. Профессиональные сообщества – а не стандартные джоб-сайтыКогда я начал искать людей не в резюме, а в действиях, пазл начал складываться. Slack-группы, закрытые Telegram-чаты, форумы для сейлзов и аккаунт-менеджеров – там кипит реальная жизнь. Люди делятся тем, как взяли клиента на полмиллиона, спорят о холодных скриптах, выкладывают свои кейсы. Это не автобиография, это боевой журнал. Там меньше глянца, но больше сути.

Я стал наблюдателем. Читал, как люди отвечают на вопросы. Смотрел, кто объясняет, а не самоутверждается. Кто делится ошибками, а не только победами. Кто комментирует чужие кейсы с интересом, а не с высока. И постепенно формировался список тех, с кем стоит поговорить.