Полная версия

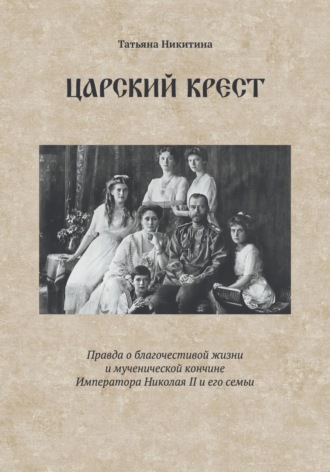

Царский крест. Правда о благочестивой жизни и мученической кончине Императора Николая II и его семьи

«Генерал Орлов, будучи дежурным флигель-адъютантом в Петергофе в 1908 году, собираясь ложиться спать, услышал в соседней (приемной) комнате шум и голоса. Войдя в эту комнату, он увидел какую-то женщину, всю в слезах, которая умоляла быть допущенной до дежурного флигель-адъютанта. Было около 12 часов ночи. Генерал Орлов ввел ее в комнату и успокоил как мог. Она рассказала, что она невеста студента. Он чахоточный. Войдя в партию социалистов-революционеров, он не мог больше выпутаться и выйти из партии и против своей воли сделался членом боевой организации. Узнав о целях этой организации, он хотел ее покинуть, но был удержан силой. Организация была арестована, и он также. Но он не виновен. Он осужден на смертную казнь и завтра должен быть казнен. Умоляет все сказать Государю, просить его помиловать, чтобы он мог бы умереть собственною смертью, т. к. ему осталось недолго жить.

Мольбы женщины подействовали на генерала Орлова. Он приказал подать тройку и поехал в Александрию, местопребывание Государя. Разбудив камердинера Государя, просил о себе доложить. Государь вышел. “Что случилось?” – спросил он спокойно. Генерал Орлов доложил и подал прошение. Прочитав его, Государь сказал: “Я очень благодарю Вас за то, что Вы так поступили. Когда можно спасти жизнь человеку, не надо колебаться. Слава Богу, ни Ваша, ни моя совесть не смогут нас в чем-либо упрекнуть”. Государь вышел и, вернувшись, передал генералу Орлову телеграммы на имя министра юстиции и коменданта Петропавловской крепости: “Задержите казнь такого-то. Ждите приказаний. Николай”. “Бегите, – прибавил Государь, – на Дворцовый телеграф, отправьте телеграммы и одновременно телефонируйте министру юстиции и коменданту, что телеграммы посланы и что они должны принять меры”. Генерал Орлов исполнил приказание и, вернувшись в дежур-комнату, сообщил женщине результаты. Она упала в обморок.

Год спустя генерал Орлов, не зная, что сталось с помилованным, получил однажды письмо из Ялты. Письмо было от невесты помилованного, которая сообщала, что ее жених по приказанию Государыни был осмотрен придворным врачом и послан за счет Государыни в Крым. Она добавила, что ее жених совсем поправился, и они теперь женаты. Просила об этом довести до сведения Государя, благодарить его еще раз, что он спас жизнь ее мужу, и они счастливы. “Что бы ни случилось, мы готовы отдать свои жизни за Государя”, – оканчивала она свое письмо. Орлов доложил Государю. “Видите, как Вы хорошо сделали, что послушались Votre Inspiration (фр. “своего вдохновения”. – Примеч. авт.). Вы осчастливили двух людей”, – сказал Государь».

Младшая сестра Императора, Великая Княгиня Ольга Александровна, вспоминала случай в госпитале, который произвел на нее сильное впечатление: «У нас там лежал молодой раненый дезертир, которого судили и приговорили к смертной казни. Его охраняли два часовых. Мы все жалели его: он казался нам таким славным. Врач сообщил о нем Ники. Тот сразу же направился в угол палаты, где лежал дезертир. Я пошла за ним и увидела, что раненый окаменел от страха. Положив руку на плечо юноши, Ники очень спокойно спросил, почему тот дезертировал. Запинаясь, бедняга рассказал, что когда у него кончились боеприпасы, он перепугался и кинулся бежать. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. И тут Ники сказал юноше, что он свободен. Бедный юноша сполз с постели, бросился на колени и, обхватив Ники за ноги, зарыдал, как малое дитя. По-моему, мы тоже все плакали… Затем в палате воцарилась тишина. Все солдаты смотрели на Ники – и сколько преданности было в их взглядах!..»

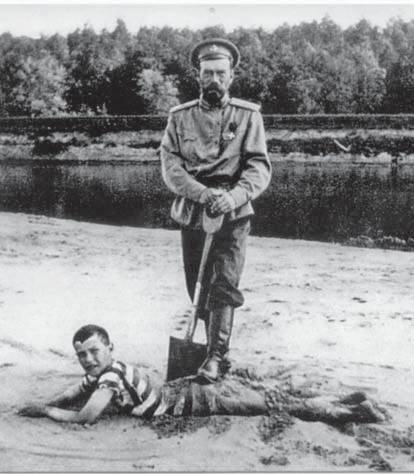

Император Николай был необыкновенно трудолюбив и работоспособен. Его рабочий день был расписан по минутам. По свидетельству его камердинера Чемодурова, «обычный порядок дня был таков: в 8 час. чай, а от 8 1/2 до 11 часов занимался делами: прочитывал доклады и собственноручно налагал на них резолюции; …от 11 до 1 часу, а иногда и долее, Государь выходил на прием, а после часу завтракал в кругу семьи. Если прием занимал более положенного времени, то семья ожидала Государя и завтракать без него не садилась. После завтрака Государь работал и гулял в парке, причем непременно занимался каким-либо физическим трудом, работая лопатой, пилой или топором. После работы и прогулки в парке – чай, от 6 до 8 вечера Государь снова занимался у себя в кабинете, в 8 часов вечера обедал, затем опять садился за работу до вечернего чая (в 11 часов вечера). Если доклады были обширны и многочисленны, Государь работал далеко за полночь». К этой ежедневной программе часто прибавлялись смотры, публичные встречи, тогда Императору приходилось жертвовать своим сном, чтобы не запускать текущие дела. Ни одна бумага не залеживалась на его столе, он всегда все прочитывал и возвращал без задержки. У него никогда не было личного секретаря, он делал всю работу сам, даже накладывал государственные печати на конверты перед тем, как передавать их для отправки. Баронесса С.К. Буксгевден вспоминала, как однажды, возвращаясь из Царского Села в Санкт-Петербург, куда Император сопровождал своих дочерей, она заметила, что они будут во дворце очень поздно, после часу ночи, и что ей уже очень хочется спать. «Вы счастливая женщина, – сказал Государь, – у меня же масса работы, которую я еще должен сделать. Должен просмотреть министерские донесения, а уже в девять часов я должен принять X., так что вставать мне придется в семь часов утра!» С течением времени количество работы у него возрастало, так как возникали новые департаменты и министерства.

Николай II был совершеннейшим бессребреником. Он щедро помогал нуждающимся всеми доступными ему способами. Флигель-адъютант А.Мордвинов утверждал, что «его доброта была не поверхностного качества, не выказывалась наружу и не уменьшалась от бесчисленных разочарований. Он помогал, сколько мог, из своих собственных средств, не задумываясь о величине просимой суммы, в том числе и лицам, к которым, я знал, он был лично не расположен. “Он скоро раздаст все, что имеет”, – говорил мне однажды покойный князь Н.Д. Оболенский, управлявший кабинетом Его Величества, основывая на этом даже свое желание покинуть занимаемую должность».

«Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что российский монарх был одним из десяти самых богатых людей мира. /…/ В действительности же после лета 1915 г. ни в Английском банке, ни в других заграничных банках на текущем счету Государя Императора не оставалось ни одной копейки. 20 миллионов стерлингов царских денег, которые со времени царствования Императора Александра II (1855–1881) держали в Лондонском банке, были истрачены Николаем II на содержание госпиталей и различных иных благотворительных учреждений, находившихся во время последней войны под личным покровительством Царской Семьи. Факт этот не был известен широкой публике по той простой причине, что не в правилах покойного Государя было сообщать во всеуслышание о своих добрых делах. Если бы Император Николай II продолжал царствовать, то к концу Великой войны у него не осталось бы никаких личных средств. Но и до войны он не мог бы состязаться в богатстве ни с Рокфеллерами, ни с Ротшильдами… Личные доходы Императора Николая II слагались из следующих трех источников:

1) ежегодные ассигнования из средств Государственного казначейства на содержание Императорской Семьи. Эта сумма достигала 11 млн. руб.;

2) доходы от удельных земель;

3) проценты с капиталов, хранившихся за границей в английских и германских банках.

/…/ Государь Император мог рассчитывать получить в начале каждого года сумму, равную 20 млн. руб. Для каждого частного лица, с самыми взыскательными вкусами, – это была, конечно, громадная сумма, тем не менее сумма эта совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании Царской Фамилии и поддержании дворцов и дворцовых музеев и парков. Каждому Великому Князю полагалась ежегодная рента в 200 000 руб. Каждой из Великих Княжон выдавалось при замужестве приданое в размере 1 млн. руб. Каждый из Князей или Княжон императорской крови получал при рождении капитал в миллион руб. /…/ Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, Министерству Двора приходилось содержать пять больших дворцов. Гофмаршал, церемониймейстеры, егеря, скороходы, гоф- и камер-фурьеры, кучера, конюхи, метрдотели, шоферы, повара, камер-лакеи, камеристки и прочие – все они ожидали два раза в год подарков от Царской Семьи: на Рождество и в день тезоименитства Государя. Таким образом, ежегодно тратилось целое состояние на золотые часы с императорским вензелем из бриллиантов, золотые портсигары, брошки, кольца и другие драгоценные подарки.

Затем шли императорские театры: три в Петербурге и два в Москве. Несмотря на свое мировое имя и неизменный успех, Императорский балет отнюдь не являлся доходным театральным предприятием, и все пять императорских театров приносили убытки. Этот дефицит покрывался из средств Министерства Двора и уделов. Чтобы высоко поддерживать знамя русского искусства, Императорской Семье надо было ежегодно расходовать 2 млн. руб. В 1905 г. к числу субсидируемых Министерством Двора театров прибавилась еще и балетная труппа С.Дягилева. Его блестящие представления в Париже и Лондоне были возможны только благодаря щедрости Государя. Такую же значительную материальную поддержку требовала и Императорская Академия художеств. Хотя официально она и содержалась за счет Государственного Казначейства, академия эта никогда не сводила концы с концами, и члены Императорской Семьи, числившиеся ее попечителями, считали своим долгом поддерживать материально ее нуждавшихся учеников. Далее шла самая разнообразная благотворительность, ложившаяся на личные средства Государя. Вот несколько примеров. Общество Красного Креста собиралось достроить отделение госпиталя в большом торгово-промышленном центре, но ему не хватало средств. Директор Пажеского Корпуса докладывал Царю о молодом паже, который имел все данные, чтобы стать офицером одного из блестящих гвардейских полков, но нуждался в ежегодной ренте в 10 000 руб. Любимый флигель-адъютант находился в критическом положении: он проиграл в карты всего лишь только 25 тыс. руб., ему дали 24 часа, чтобы уплатить проигрыш. Внук одного заслуженного генерала обратился на Высочайшее имя с просьбой о выдаче 1500 руб. на окончание образования. Русский художник, имевший большой “моральный” успех в Париже, прибыл в Россию и устроил выставку картин. Он был уверен, что его художественная карьера зависела от продажи Царской Фамилии одного из своих полотен. Молодца городового убили при исполнении его служебных обязанностей, оставив его семью без средств. И т. д. И т. д. Еще в бытность Наследником Цесаревичем Император Николай II получил от своей прабабушки наследство в 4 млн. руб. Государь решил отложить эти деньги в сторону и употребить доходы от этого капитала специально на нужды благотворительности. Однако весь этот капитал был израсходован через три года.

На личные нужды Государю оставалось ежегодно около 200 тыс. рублей, после того как были выплачены ежегодные пенсии родственникам, содержание служащим, оплачены счета подрядчиков по многолетним ремонтам во дворцах, покрыт дефицит императорских театров и удовлетворены нужды благотворительности. /…/

Как это ни покажется маловероятным, Самодержец Всероссийский испытывал материальные затруднения регулярно каждый год задолго до конца сметного периода. Это происходило оттого, что ему на непредвиденные расходы нужно было значительно более 200 тыс. руб. ежегодно. Для разрешения этих затруднений у него было два пути. Или же расходовать 200 млн. руб., хранившихся на текущем счету в Английском банке, или же прибегнуть к помощи министра финансов. Государь предпочитал обычно избегать оба эти пути и просто говорил: “Мы должны жить очень скромно последние два месяца”. Выросши и будучи в сознавании своих обязанностей по отношению к России, Царь, ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все эти 200 млн. руб. на нужды раненых и увечных и их семей, но никто не мог его убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния.

Оглядываясь назад на жизнь, которую вела Императорская Семья, я должен признать, что этот образ жизни ни в какое сравнение с жизнью магнатов капитала идти не мог. Сомневаюсь, удовольствовались бы короли стали, автомобилей или же нефти такой скромной яхтой, которая принадлежала Государю, и я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удалился бы от дел таким бедняком, каким был Государь в день его отречения. Если бы его дворцы, имения и драгоценности были бы национализированы, то у него бы просто не осталось никакой личной собственности. И если бы ему удалось переехать с семьей в Англию, то ему пришлось бы, чтобы существовать, работать подобно каждому рядовому эмигранту». (Из «Книги воспоминаний» Великого Князя Александра Михайловича)

Отец А.А. Вырубовой, известный композитор Александр Сергеевич Танеев, в продолжение двадцати лет занимал видный пост статс-секретаря и главноуправляющего Его Императорского Величества Канцелярией, так что сведения о широкой благотворительности Государя были известны ей из первых рук: «Личные деньги Государя находились у моего отца, в канцелярии Его Величества. Отец мой принял четыреста тысяч и увеличил капитал до четырех миллионов и ушел во время революции без одной копейки. /…/ Тысячи неимущих получали помощь из этих личных средств Государя. Отец мой был очень опечален, когда Государь на докладе о состоянии сумм не обращал внимания на увеличение своего капитала. Отец постоянно получал записки от Государя выдать такому-то с надписью суммы денег. Его расстраивало, когда приходилось выдавать прокутившимся офицерам или Великим Князьям большие суммы. Часто Великие Князья и Княгини писали отцу, прося выхлопотать награды каким-нибудь “proteges”, и это чрезвычайно его волновало, так как все эти награды требовались вне закона и отец соблюдал интересы Государя. Государь рассказывал, как однажды во время прогулки в Петергофе офицер охраны кинулся перед ним на колени, говоря, что застрелится, если Его Величество не поможет ему. Государь возмутился этим поступком, но заплатил его долги».

«В связи с юбилеями 1812 и 1613 годов одна мелкопоместная помещица Курской губернии, имение которой за долги ее покойного мужа (9 000 рублей) продавалось с торгов, обратилась к губернскому предводителю дворянства князю Л.И. Дундукову-Изъединову с просьбой ходатайствовать перед Государем помочь выкупить ее имение. Дундуков, будучи в Ялте, на приеме у Государя, окончив свой доклад, складывал бумаги в портфель, когда Государь, увидав оставшуюся там бумагу, спросил: “А это что?” Князь Дундуков доложил, что это одно необоснованное, незаконное прошение. “Как незаконное?” – и, взяв бумагу, пробежал ее. “Оставьте мне это. Но никому не говорите. Я запрещаю Вам. Я сделаю, что могу”. Через некоторое время князь Дундуков был вызван Государем в Петербург. “Мой вызов Вас удивил? Вы помните о незаконном прошении, которое Вы мне передали в Ялте? Так вот: передайте 12 000 рублей – 9 000, чтобы выкупить имение, и 3 000 – для покупки инвентаря”. Князь не выдержал и заплакал. Государь его обнял и повторил опять, чтобы он никому не говорил об этом. Вернувшись в Курск, князь Дундуков отправился к старушке, чтобы передать ей деньги от Государя. “Ну что, батюшка, отказано?” – “Нет, матушка, не отказано. Его Величество посылает Вам 9 000 на выкуп имения и 3 000 на инвентарь”. Старушка в обморок. Затем написала письмо Государю на старом клочке бумаги, который нашелся в доме. При следующем своем приеме у Государя князь Дундуков передал ему письмо. Государь, всегда сдержанный, не смог сдержать своего волнения при чтении письма. Слезы наполнили его глаза, губы дрожали, и бумага чуть не упала из его рук». (Из статьи В. Каменского «О Государе Императоре»)

В личном плане Император был необычайно скромен и непритязателен. «Его платья были часто чинены, – вспоминал царский камердинер А.А. Волков. – Не любил он мотовства и роскоши. Штатские костюмы велись у него с жениховских времен, и он пользовался ими». После убийства Царской семьи в Екатеринбурге были найдены военные шаровары Государя. На них оказались заплаты и пометки: «Изготовлены 4 августа 1900 года», «Возобновлены 8 октября 1916 года».

Баронесса С.К. Буксгевден в своих воспоминаниях «Император Николай II, каким я его знала» рассказывает, что в обыденной жизни Государь был очень простым. «Он не носил ювелирных вещей. Его ежедневной одеждой была тужурка. Он любил скромную еду, никогда не требовал каких-нибудь особенных блюд. Во всех резиденциях комнаты Императорской четы были отделаны ко времени их свадьбы и никогда не были снова переделаны. “Напрасная трата денег”, – говорила Императрица. Так их комнаты и оставались к 1917 году». А Анна Вырубова рассказывала о далеко не роскошных царских трапезах: «Утренний и полуденный чай бывали очень скромны. На столе были чай, подсушенный пшеничный хлеб, масло, английские бисквиты. Такая роскошь, как торт, пирожные или конфеты, появлялась редко. Во время войны еда была особенно простая. Государыня – убежденная вегетарианка – никогда не прикасалась к мясу или рыбе. /…/ Перед дневным завтраком и перед обедом подавали закуски на нескольких небольших блюдах. Они всегда стояли на отдельном столике… Во время закусок Император обычно беседовал с гостями; все ели стоя. Государь не любил деликатесы, икра была ему противна. Государыня к закускам прикасалась редко. Второй завтрак состоял из двух или трех рыбных и мясных блюд. К ним подавали несколько сортов вина. На обед после закусок подавали суп с пирожками и еще четыре блюда: рыба, мясо, овощи и десерт. Государь любил только здоровую пищу и никогда не интересовался изысканными блюдами».

Недоброжелатели Царской Семьи усиленно распространяли слухи о пьянстве Государя. Весьма убедительно опровержение этой клеветы отца Георгия Шавельского, последнего протопресвитера армии и флота: «Мне не раз задавали и продолжают задавать вопросы: верно ли, что Государь ежедневно предавался в Ставке неумеренному употреблению алкоголя? Верно ли, что Воейков и Нилов спаивали его? Со дня вступления Государя в должность Верховного и до самого его отречения я состоял в Ставке и всегда завтракал и обедал за одним столом с Государем. Не знаю почему, но я всегда с чрезвычайным вниманием изучал Государя. Меня интересовало каждое слово, каждый жест, каждое движение Государя. Не могло ускользнуть от меня и его отношение к напиткам. …Я не только никогда не видел Государя подвыпившим, но никогда не видел его и сколько-нибудь выведенным алкоголем из самого нормального состояния. Нелепая и злая легенда о пьянстве Государя выдает самое себя, когда одним из лиц, “спаивавших” его, считает генерала Воейкова. Генерал Воейков совершенно не пил ни водки, ни вина, демонстративно заменяя их за Высочайшим столом своей кувакой (минеральной водой. – Примеч. авт.). А в бытность свою командиром лейб-гвардии Гусарского полка он прославился как рьяный насадитель трезвости в полку. Как же он мог спаивать Государя?»

Свойственные Царю доброта сердца, искренность, скромность, простота в обращении с людьми и самообладание многими были не поняты и приняты за слабость характера. Но в то же время не только близкие люди, но часто и совершенно посторонние не могли устоять перед обаянием его личности, чувствуя в нем необычайную душевную глубину.

«Сколько лет я жил около Царя, и ни разу не видел его в гневе. Всегда он был очень ровный и спокойный», – вспоминал камердинер Николая II. Сам Государь в беседе с министром иностранных дел С.Д. Сазоновым сказал по этому поводу: «Эту струну личного раздражения мне удалось уже давно заставить в себе умолкнуть. Раздражительностью ничему не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого».

«Николая II упрекали за слабоволие, но люди были далеки от истины. Ее Величество, которая была в курсе всего, что говорится о Государе и о ней самой, очень переживала из-за ложных наветов на Императора. “Его обвиняют в слабоволии, – сказала она как-то с горечью. – Как же плохо люди знают своего Царя! Он сильный, а не слабый. Уверяю Вас, Лили, громадного напряжения воли стоит ему подавлять в себе вспышки гнева, присущие всем Романовым. Он преодолел непреодолимое: научился владеть собой – и из-за этого его называют слабовольным. Люди забывают, что самый великий победитель – это тот, кто побеждает самое себя”. Ее Величество возмущала злобная клевета, направленная против Государя. “Удивительно, что его не обвиняют в излишней доброте. Во всяком случае, это было бы правдой!” – воскликнула однажды Императрица». (Из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»)

«Государю были противны всякая игра, всякие замаскированные ходы, всякая неискренность, необходимая якобы для пользы дела. Он предпочитал молчать, вместо того чтобы подобными фразами или поступками скрывать свое действительное отношение к вопросу, как то умеют делать ловкие политики. Он и бывал очень часто молчалив, в особенности когда чувствовал, что его слова могут чем-либо обидеть собеседника, сделать ему больно, но, будучи раз высказанными, эти слова всегда искренно передавали то, что он думал в данное время, не оставляя за собой никакой задней скрытой мысли. За все время довольно близкого общения с Государем я видел его, быть может, слишком часто молчаливым, уходящим в себя, иногда, очень редко, непоследовательным в поступках (всегда в пользу справедливо недолюбливаемых им людей), но всегда деликатным и безусловно искренним и прямым, когда он высказывал свое мнение или убеждение». (Из воспоминаний флигель-адъютанта А.А.Мордвинова «Из пережитого»)

«Сколько писалось и говорилось о характере Их Величеств, но правды еще никто не сказал. Государь и Государыня были, во-первых, люди, а людям свойственны ошибки, и в характере каждого человека есть хорошие и дурные стороны. У Государыни был вспыльчивый характер, но гнев ее также быстро и проходил. Ненавидя ложь, она не выносила, когда даже горничная ей что-нибудь наврет; тогда она накричит, а потом высказывает сожаление: “Опять не могла удержаться!” Государя рассердить было труднее, но когда он сердился, то как бы переставал замечать человека, и гнев его проходил гораздо медленнее. От природы он был добрейший человек. “L'Empereur est essentiellement bon (Император в основе, по своему существу добр. – Примеч. авт.)”, – говорил мой отец. В нем не было ни честолюбия, ни тщеславия, а проявлялась огромная нравственная выдержка, которая могла казаться людям, не знающим его, равнодушием. С другой стороны, он был настолько скрытен, что многие считали его неискренним. Государь обладал тонким умом, …но в то же время он доверял всем. Удивительно, что к нему подходили люди, малодостойные его доверия.

…Каждое разочарование тяжело ложилось на его душу; он доверял всем и ненавидел, когда ему говорили дурное о людях; поэтому то, что Их Величества перенесли позже, было в десять раз тяжелее для них, чем для людей подозрительных и недоверчивых». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«Император Николай II – это признают и его враги – обладал совершенно исключительным личным обаянием. Он не любил торжеств, громких речей; этикет был ему в тягость. Ему было не по душе все показное, всякая широковещательная реклама (это также могло почитаться некоторым недостатком в наш век!) В тесном кругу, в разговоре с глазу на глаз он зато умел обворожить своих собеседников, будь то высшие сановники или рабочие посещаемой им мастерской. Его большие серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу. Эти природные данные еще более подчеркивались тщательным воспитанием. “Я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий Император Николай II”, – писал граф Витте уже в ту пору, когда он, по существу, являлся личным врагом Государя». (Из книги С.С. Ольденбурга «Царствование Императора Николая II»)

«Внешне Его Величество был поразительно похож на короля Георга V. Но у него были незабываемые глаза. В них сливались воедино грусть, доброта, смирение и трагизм. Казалось, что Николай II предвидел и свое трагическое земное будущее, и грядущее Царствие Небесное. Он был избранником Божиим. /…/ Его Величество обладал умением расположить к себе. Когда вы находились в его обществе, вы забывали, что перед вами Государь Император. Всякая напыщенность в нем отсутствовала». (Из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»)

«Только глаза, необыкновенные глаза, если всматриваться в них, выдавали многое из душевных переживаний, выпавших на долю нашего Царя. /…/ Примером тому, какое неотразимо-чарующее действие производили эти глаза, может служить мало кому известный случай неудавшегося покушения на Государя летом 1908 г. В этот год в Балтийское море пришел из Англии вновь выстроенный на верфи Виккерса броненосный крейсер “Рюрик”. Крейсеру был назначен Высочайший смотр. Группой революционеров-террористов во главе с Савинковым, масоном из высоких степеней, решено было этот случай использовать для совершения цареубийства. Один из матросов …взялся произвести террористический акт. Все было предусмотрено до мельчайших подробностей… Но… весь план рухнул совершенно неожиданно. Государь обошел фронт; беседовал, в числе других, и со своим “убийцей”, – и этот “убийца” смотрел на Государя, как завороженный. Его Величество съехал с крейсера, сопровождаемый бурными криками “ура”. А один матрос плакал: это был тот, что должен был убить Государя. На расспросы изуверов, “заказавших” ему цареубийство, матрос ответил: “Я не мог… Эти глаза смотрели на меня так кротко, так ласково…” Об этом случае упоминает вскользь в своих воспоминаниях …сам организатор подлого плана, убийца из подполья, Савинков, который всю неудачу заговора пытается свалить на нервы матроса. Нет, тут дело не в “нервах”: тут дело именно в его глазах, чистых, светлых, насквозь проникающих в душу… /…/ Многие из тех офицеров военного времени, у которых наши традиционные верноподданические чувства были довольно шатки и неопределенны, а то и вовсе отсутствовали, рассказывали, что, увидав хоть раз эти глаза, уже нельзя было оторваться от их притягивающей силы, делавшей верноподданным почти готового революционера (но не из разряда “меднолобых”: эти – безнадежны) и оставлявшей в памяти неизгладимый отпечаток». (Из книги Ф.В. Винберга «Крестный путь»)