Полная версия

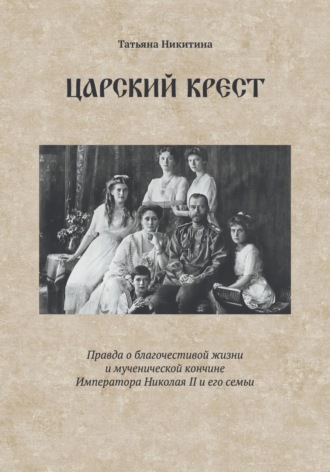

Царский крест. Правда о благочестивой жизни и мученической кончине Императора Николая II и его семьи

«Никогда никто из окружающих не слышал от Их Величеств или от Их Высочеств слово “приказываю”. Ее Величество …всегда удивительно ласково заговаривала с нами и, когда я целовала ей руку, целовала меня в висок. Один раз пришел Государь, и от одного взгляда его чудных синих глаз я чуть не расплакалась и ничего не могла ответить на его вопросы о нашем путешествии. Неудивительно, что я, девочка, смутилась, но я знаю светских дам и мужчин, не один раз видевших Государя и говоривших, что от одного взгляда этих глубоких и ласковых глаз они еле удерживали слезы умиления и готовы были на коленях целовать у него руки и ноги». (Из воспоминаний Т.Мельник (Боткиной)

«Во время одной прогулки по берегу Днепра, при посещении Императорской Ставки Верховного Главнокомандующего, Цесаревич, будучи в шаловливом настроении, вытащил у меня зонтик и бросил его в реку. Великая Княжна Ольга и я старались зацепить его палками и ветками… Неожиданно появился Государь. “Что это за представление?” – спросил он, удивленный нашими упражнениями около воды. “Алексей бросил ее зонтик в реку, и это такой стыд, так как это ее самый лучший”, – ответила Великая Княжна, стараясь безнадежно зацепить ручку большой корявой веткой. Улыбка исчезла с лица Государя. Он повернулся к своему сыну: “Так в отношении дамы не поступают, – сказал он сухо. – Мне стыдно за тебя, Алексей. Я прошу извинения за него, – добавил он, обращаясь ко мне, – и я попробую исправить дело и спасти этот злополучный зонтик”. К моему величайшему смущению, Император вошел в воду. Когда он дошел до зонтика, вода была выше колен… Он передал его мне с улыбкой. “Мне все же не пришлось плыть за ним! Теперь я сяду и буду сушиться на солнце”. Бедный маленький Царевич, красный от отцовского резкого замечания, расстроенный подошел ко мне. Он извинился, как взрослый. Вероятно, Государь позже поговорил с ним, так как после этого случая он перенял манеру отца, подчас забавляя нас неожиданными старомодными знаками внимания по отношению к женщинам. Это было очаровательно». (Из воспоминаний баронессы С.К. Буксгевден «Император Николай II, каким я его знала»)

«Раз как-то приехал в Гамбург Государь с двумя старшими Великими Княжнами. …Идя переулком по направлению к парку, мы столкнулись с почтовым экипажем, с которого неожиданно свалился на мостовую ящик. Государь сейчас же сошел с панели, поднял с дороги тяжелый ящик и подал почтовому служащему; тот едва его поблагодарил. На мое замечание, зачем он беспокоится, Государь ответил: “Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения; такими должны быть и мои дети!”» (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«Как-то …Николай II попросил одного молодого офицера что-то передать Великой Княжне Татьяне Николаевне. Офицер взял под козырек и отказался исполнить просьбу Царя: “Виноват, Ваше Величество, но я не могу этого сделать!» – “Почему?” – “Мы поссорились с Великой Княжной и уже три дня не разговариваем”. Интересно было бы знать, как поступил бы в таком случае Император Николай I? А Император Николай II просто взял молодого офицера под руку и сказал: “Пойдемте, я вас помирю…”» (Из воспоминаний Г.А. Нечаева «На яхте «Штандарт»)

«В марте 1915 года Государь посетил судостроительные заводы в г. Николаеве, на которых в то время строились черноморские дредноуты. Государь пожелал осмотреть место, где раскаленные добела шпангоуты выгибаются в ту форму, которую они должны иметь, когда становятся “ребрами” корабля. Здесь, как всегда, был сплошной кошмар: лязг, стук, искры раскаленной стали, сыпящейся кругом… Государь долго следил за искусной работой мастеров. Наконец, сказав что-то одному из лиц свиты и подойдя к одному из мастеров, собственноручно дал ему золотые часы. Мастер, не ожидавший такой царской милости, совершенно опешил – на его глазах выступили слезы, и он нервно бормотал: “Ваше Превосходительство… Ваше Превосходительство…” Государь, глубоко тронутый волнением старого рабочего, смутился тоже и, подойдя к нему, отечески похлопал по плечу, по грязной рабочей блузе, и сердечным образом произнес: “Ну что вы, что вы… Я только полковник!”» (Из статьи В.М. Федоровского «Император Николай II и его флот»)

«Я стою в церкви впервые после перенесенной тяжелой болезни. В церкви становится все жарче; кадильный дым вьется клубами под низкими сводами. Крупные капли пота выступают на бледном лбу Государя. Он подзывает к себе адъютанта и тихо просит открыть боковую дверь. Морозный воздух охватывает меня, пронизывает насквозь ослабевшее после болезни тело. Моя мать, напуганная моей болезнью, с тревогой накидывает на меня шубку и озабоченно спрашивает, не холодно ли мне. Государь оборачивается на мой кашель и замечает, как моя мать меня укутывает. Его глаза с лаской и участием останавливаются на мне, затем он снова подзывает адъютанта, и я слышу тихо, но четко сказанные им слова: “Закройте дверь, этой девочке холодно”. Его приказание исполняется. Мы стоим несколько минут растроганные и взволнованные и затем уходим из церкви, чтобы дать возможность Государю снова открыть дверь, дышать морозными притоками свежего воздуха и горячо молиться до конца долгой службы». (Из воспоминаний С.Я. Офросимовой «Царская Семья»)

«Сколько бы раз я не видела Государя, а во время путешествий и в Ливадии я видела его целыми днями, я никогда за двенадцать лет не могла настолько привыкнуть, чтобы не замечать его присутствие. В нем было что-то такое, что заставляло никогда не забывать, что он Царь, несмотря на его скромность и ласковое обращение. К сожалению, он не пользовался своей обаятельностью. Люди, предубежденные против него, и те при первом взгляде Государя чувствовали присутствие Царя и бывали сразу им очарованы. Помню прием в Ливадии земских деятелей Таврической губернии: как двое из них до прихода Государя подчеркивали свое неуважение к моменту, хихикали, перешептывались, – и как они вытянулись, когда подошел к ним Государь, а уходя – расплакались. Говорили, что и рука злодеев не подымалась против него, когда они становились лицом к лицу перед Государем». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«В 1911 г. в Киеве Государь, собираясь поклониться святым, почивающим в Лавре, приказал не стеснять толпу. Когда он, выйдя из автомобиля, направлялся к вратам древнейшей русской обители, небольшой наряд полиции с трудом сдерживал народ, стремившийся приблизиться к Царю. Пристав Тюрин, находившийся в наряде, рассказывал мне, что один диакон не слушал его уговоров. “Мне пришлось, – говорит Тюрин, – обмотать рукой его длинные волосы, но и это не повлияло на него, он рвался вперед. Только когда Государь скрылся из его вида, он пришел в себя”». (Н.Д. Тальберг, «Светлой памяти возлюбленного Государя»)

«В 11 часов утра к вокзалу бесшумно и плавно подошел императорский поезд. Государь принял рапорт губернатора и депутацию от города Киева, поднесшую ему хлеб-соль. …Я видел обращенные к Государю взоры тысяч бежавших в моем кругозоре людей, слышал вырывавшиеся из их грудей радостные крики и звуки гимна, мне казалось, что я уношусь куда-то ввысь, то холод пронизывал меня при мысли, что никакие меры охраны уже не помогут и все мы во власти народной стихии. Я незаметно крестился и сам себя успокаивал, повторяя навеянные мне происходящим слова: “Велик Царь земли Русской!”» (Из воспоминаний киевского губернатора А.Ф. Гирса «На службе Императорской России»)

«В.И. Мамантов, главноуправляющий Канцелярией по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых, …состоя тогда в Военно-Походной канцелярии, сопровождал Царскую Чету во время их поездки в 1896 г. во Францию. Описывает он восторг, проявленный тогда вообще французами. При Государе состояли ординарцами французские офицеры. После парада в Шалони… Царь подошел к своим ординарцам французам, стоявшим отдельно перед самым входом в вагон. “И тут-то я был свидетелем поразившей меня сцены: все семнадцать офицеров, как один, поцеловали Государю руку, как ни пытался он ее отдергивать, смущенно стараясь не допускать их до этого”». (Н.Д. Тальберг, «Светлой памяти возлюбленного Государя»)

«Костромские торжества по случаю 300-летнего юбилея Дома Романовых в 1913 году. …Когда Их Величества отбыли на императорскую яхту, то… лишь только народ увидел Государя, раздалось могучее, непрерывное “ура!”, шапки полетели вверх, женщины махали платками, многие плакали. Государь снял фуражку и низко поклонился народу, глаза у него были влажны. Рядом с ним стояла Императрица Александра Федоровна, две слезы медленно катились по ее белому, как мрамор, лицу… Тронулась императорская яхта… Толпа народа следовала вдоль берега, многие вошли в воду и по грудь в воде стремились приблизиться к царскому пароходу, продолжая свое неистовое “ура!” и бросая вверх шапки, пропадавшие затем в волнах… Присутствовавший на торжествах инкогнито Герцог Мекленбургский, брат Великой Княгини Марии Павловны, не мог удержать слезы умиления, созерцая эту не виданную нигде в Европе картину народных оваций своему Монарху. Все иностранцы, видевшие костромские торжества, были тоже поражены таким единодушным выражением народных чувств к Царю…» (Из воспоминаний писателя В.И. Назанского)

«Я ехал под вечер на извозчике по Невскому. …Мы с ним разговорились, конечно, о войне… Почти сразу он мое воинственное настроение огорошил неожиданной …фразой: “Все это кажется хорошо, как народ сегодня ведет себя и шапками врага закидать собирается. А все равно – из этой войны ничего путного не выйдет. …В нынешнее царствование воевать нам совсем не полагается. При нынешнем Государе никакое дело не выходит и выйти не может: несчастливый он Царь, и царствование его несчастливое. /…/ Да и то сказать следует – нынче такой народ пошел, что такого ли им Царя надобно… Их ух как в железной рукавице зажать следовало бы, чтобы только пищать могли да просить помилования. А тут у нас все добром, да лаской, да любовью управлять хотят… А нешто этот народ можно любовью пронять! …Царя я очень почитаю и жалею. Крепко его жалею… Ведь душа у него – чисто херувимская. Настоящая христианская, чистая и светлая, что хрусталь. А только – не по нонешнему времени и не по нашему народу такая душа субтильная…” “Откуда ты все это придумал?” – спросил я его. “Книжки священные мало читаются у нас, барин: а в них все написано и всему толкование дано. Вот почитайте-ка их сами, и многое постигнете. А кое до чего и сам додумался…”» (Из книги Ф.В. Винберга «Крестный путь)

«Царица-мученица Александра…»

Нравственный облик Императрицы

Не менее высокими нравственными и духовными качествами обладала и Императрица Александра Феодоровна. Один из раненых офицеров, находившийся на лечении в царскосельском госпитале, И.В. Степанов, так выразил свое отношение к Царице: «Сопоставим женщин-правительниц всех времен и народов. Высоко и одиноко над ними стоит светлая, чистая женщина, мать, жена, друг, сестра, христианка-страдалица Ее Величество Государыня Императрица Александра Феодоровна».

Как пишет А.Боханов в книге «Император Николай II», «как женщина и как мать Алиса-Александра проявляла себя безукоризненно. Перед глазами же публики она представала в первую очередь как Императрица, обязанная “играть по правилам”, не ею изобретенным, должна была приспосабливаться и участвовать в неинтересных ей церемониях, любезничать с неприятными людьми, лицемерить. Подобное насилие над собой всегда выносила с трудом и нередко переступала через устоявшиеся “нормы поведения”. …Ей всегда в обществе не хватало куртуазности, тонкого мастерства “светскости”, которым в совершенстве владела ее свекровь, Императрица Мария Федоровна, …она считала, что Царица не должна “бегать за популярностью”». «Я не виновата, что застенчива. Я гораздо лучше чувствую себя в храме, когда меня никто не видит; там я с Богом и народом, – признавалась Александра Феодоровна. – Императрицу Марию Феодоровну любят потому, что она умеет вызывать эту любовь и свободно чувствует себя в рамках придворного этикета; а я этого не умею, и мне тяжело быть среди людей, когда на душе тяжело». В письме фрейлине Марии Барятинской она говорит о чужеродности для нее светской жизни: “Я не могу блистать в обществе, я не обладаю ни легкостью, ни остроумием, столь необходимыми для этого. Я люблю духовное содержание жизни, и это притягивает меня с огромной силой. Думаю, что я представляю тип проповедника. Я хочу помогать другим в жизни, помогать им бороться и нести свой крест”».

«Государыня была прежде всего матерью и женой. Вначале она пыталась свести к минимуму обязанности по отношению к обществу, чтобы иметь возможность больше времени посвятить семье. Ее не привлекали ни стремление к показному, ни роскошь. Наряды так мало занимали ее, что порой прислуживавшие ей должны были напомнить заказать платье. Платья она могла носить годами. Во время войны она не приобрела ни одной новой вещи. С детьми Государыня была строгой и приучала их к простоте. Так, детская одежда переходила от старшего к младшему, как это бывало в простых семьях. В Финляндии, на островах, царские дети носили простенькие ситцевые платья. Если бы им было суждено пережить революцию, они, вне сомнения, смогли бы без труда приспособиться к самой простой жизни. На туалеты Императрицы были специальные ассигнования, но она никогда не расходовала всей суммы на себя, отдавая значительную часть бедным и жертвуя, сколько возможно, на достойные помощи цели. В результате бывало, что когда ей самой нужен был новый костюм, у нее не оставалось уже ни гроша. /…/ Я знаю, что не одна тысяча рублей из средств Императрицы была израсходована на помощь нуждающимся, и она всегда хотела сохранить это в тайне. В Крыму Императрица часто передавала через меня денежные пожертвования больным, находившимся в санатории. Много слез осушила Императрица, и много несчастных, чье здоровье было восстановлено благодаря ее помощи, благословляли ее имя. Я сохраняла много писем, подтверждающих это, но все они были потеряны во время революции».

/…/ Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горячее участие принимала Государыня в судьбе туберкулезных, приезжавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму были старого типа. Осмотрев их все в Ялте, Государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. Часами я разъезжала по приказанию Государыни по больницам, расспрашивая больных от имени Государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущим! Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, Императрица сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась со мной, лично привозя деньги, цветы, фрукты, а главное – обаяние, которое она всегда умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности! Но никто об этом не знал; Государыня запрещала мне говорить об этом. Императрица соорганизовала четыре больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 1912, 1913 и 1914 годах; они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара, и, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из рук Государыни или дотронуться до ее платья; она не уставала продавать вещи, которые буквально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами восторженной толпе. В день “белого цветка” Императрица отправлялась в Ялту в шарабанчике с корзинами белых цветков; дети сопровождали ее пешком. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не тронутый революционной пропагандой, обожал Их Величества, и это никогда нельзя забыть.

/…/ Государыня любила посещать больных – она была врожденной сестрой милосердия; она вносила с собой к больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые солдаты и офицеры часто просили ее быть около них во время тяжелых перевязок и операций, говоря, что “не так страшно”, когда Государыня рядом. Как она ходила за своей больной фрейлиной княжной Орбельяни: она до последней минуты жизни княжны оставалась при ней и сама закрыла ей глаза. Желая привить знание и умение надлежащего ухода за младенцами, Императрица на личные средства основала в Царском Селе школу нянь. Во главе этого учреждения стоял детский врач доктор Раухфус. При школе находился приют для сирот на пятьдесят кроватей. Так же она основала на свои средства инвалидный дом для двухсот солдат-инвалидов японской войны. Инвалиды обучались здесь всякому ремеслу, для каковой цели при доме имелись огромные мастерские. Около инвалидного дома, построенного в Царскосельском парке, Императрица устроила целую колонию из маленьких домиков в одну комнату с кухней и с огородами для семейных инвалидов. Начальником инвалидного дома Императрица назначила графа Шуленбурга, полковника Уланского Ее Величества полка. Кроме упомянутых учреждений, Государыня основала в Петербурге школу народного искусства, куда приезжали девушки со всей России обучаться кустарному делу. Возвращаясь в свои села, они становились местными инструкторшами. Девушки эти работали в школе с огромным увлечением. Императрица особенно интересовалась кустарным искусством; целыми часами она с начальницей школы выбирала образцы, рисунки, координировала цвета и так далее. Одна из этих девушек преподавала моим безногим инвалидам плетенье ковров. Школа была поставлена великолепно и имела огромную будущность». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«Не был оставлен без внимания Царицы и рабочий народ, для которого учреждались вспомоществовательные институты, питомники для грудных детей, дома и приюты для бесприютных сирот, дома для безработных, престарелых, родовспомогательные учреждения, приюты для сумасшедших, библиотеки, читальни и разные учреждения, в которых получали посильную работу те, которые еще способны были трудиться. Особенно любила Императрица, как любящая мать, заботиться о девочках-сиротках, устраивая для них школы и приюты». (Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик»)

«Вера ее всем известна. Она горячо верила в Бога, любила Православную Церковь, тянулась к благочестию, и непременно к древнему, уставному; в жизни была скромна и целомудренна. В отношении политики она была истой монархисткой, видевшей в лице своего мужа священного Помазанника Божия. Став русской Царицей, она сумела возлюбить Россию выше своей первой родины. Она была чутка, отзывчива на людское горе и сердобольна, в устроении разных благотворительных учреждений изобретательна и настойчива. Множество новых, весьма крупных, благотворительных учреждений возникли по ее инициативе, благодаря ее заботам и поддержке». (Из «Воспоминаний последнего протопресвитера русской армии и флота» о. Георгия Шавельского)

«День Императрицы проходил в постоянных трудах и заботах, и она дорожила малейшим свободным временем, распределяя его на полезное. После утренней молитвы Государыня занималась по домашнему хозяйству и воспитанию детей; в часы отдыха читала книги, предпочитая литературу более религиозно-духовного содержания, а также занималась с дочерьми рукодельными работами. Вечером вся Царская Семья обменивалась своими дневными впечатлениями. Императрица сама совершала вечернюю молитву перед сном, того требовала и от своих детей. Говела и приобщалась св. Христовых Тайн Царица несколько раз в течение года, каждый раз готовясь к сему постом и молитвой. Любила она говеть тайно от посторонних глаз, знали об этом только духовник и круг самых близких лиц. Государыня вообще любила посещать церковные богослужения: в церкви, где она бывала более часто, был сделан в укромном уголке аналой, у которого она стояла, следя за службой по богослужебным книгам. Вообще надо сказать, что жизнь Царской Семьи проходила подобно жизни первых Царственных Семейств христианских». (Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик»)

«Они оба, и Государь, и Императрица, носили в своей душе это стремление к Богу, и вся их внутренняя интимная жизнь была полна религиозным содержанием. Как истинные носители религиозного света, они были носителями не показными, а тихими, скромными, почти незаметными для большинства. Помню один день в Могилеве, во время последнего приезда туда Царской Семьи, когда одна из Великих Княжон мне сказала: “Мама хочет быть у всенощной не в штабной церкви, а в городском монастыре и просит вас сопровождать нас. Только, пожалуйста, не предупреждайте никого и не говорите полиции. Мы хотим помолиться совсем незаметно для других”. Кажется, это было накануне 21 ноября 1916 года, так как именно в этот день Могилевский епископ сказал свою разнесшуюся по всему городу проповедь, которая начиналась словами: “Сегодня мы празднуем Введение во храм Царицы Небесной, а вчера в наш храм вошла незаметно Царица земная…” Эта красивая, полная искреннего чувства проповедь, призывавшая к отданию должного Государыне, за всю ее жизнь, посвященную Церкви и страдающим людям, произвела даже тогда, в жесткие, притупленные предреволюционные дни, очень сильное впечатление. …Переполненная церковь была очень взволнована, многие плакали…

Мы вошли, никем не замеченные, в церковь и смешались с молящимися. Императрица купила свечи и сама, как и Великие Княжны, поставила их перед чудотворной иконой. Все ее движения, земные поклоны, приемы, с которыми она ставила свечку, крестилась, прикладывалась к образам, меня поразили своим изумительным сходством с движениями простых религиозно настроенных русских женщин. Только женщина, родившаяся и выросшая в старинной православной среде, проникнутая православными обычаями, сознающая всю ценность церковных обрядов, даже думающая простодушно по-русски, могла таким внешним образом выражать свое молитвенное настроение… Нас вскоре узнали, толпа около нас зашевелилась, зашепталась; откуда-то появились стулья, под ноги подталкивали ковры, молящиеся стали к нам тесниться, заглядывать в лицо… Императрица ничего не замечала – она ушла в самое себя. Она стояла с глазами, полными слез, устремленными на икону, с лицом, выражавшим беспредельную тоску и мольбу… губы ее беззвучно шептали слова молитвы, она вся была воплощение веры и страдания. О чем молилась она, за кого страдала, во что верила? Дома тогда все было благополучно, все, даже Алексей Николаевич, были здоровы, но Россия, изнывая в войне, была уже безнадежно больна… Не о чуде ли ее исцеления и вразумления так настойчиво и горячо просила русская Царица?» (Из воспоминаний флигель-адъютанта А.А.Мордвинова «Из пережитого»)

«Государыня …обдумывала все свои действия и, скорее, с недоверием относилась к тем, кто к ним приближался; но чем проще и сердечнее был человек, тем скорее она таяла. Все, кто страдал, были близки ее сердцу, и она всю себя отдавала, чтобы в минуту скорби утешить человека. Я свидетельница сотни случаев, когда Императрица, забывая свои собственные недомогания, ездила к больным, умирающим или только что потерявшим дорогих близких; и тут Императрица становилась сама собой, нежной, ласковой матерью. И те, кто знал ее в минуты отчаяния и горя, никогда ее не забудут. Неподкупно честная и прямая, она не выносила лжи; ни лестью, ни обманом нельзя было ее подкупить. …Особым утешением ее была молитва; непоколебимая вера в Бога поддерживала ее и давала мир душевный… Припоминаю нашу жизнь на “Штандарте”, и насколько беспечно, если так можно выразиться, жили мы, настолько предавалась думам Государыня. Каждый раз по окончании плавания она плакала, говоря, что, может быть, это последний раз, когда мы все вместе на дорогой [нам] яхте. Такое направление мыслей Государыни меня поражало, и я спрашивала ее, почему она так думает. “Никогда нельзя знать, что нас завтра ожидает”, – говорила она… Молитва, повторяю, была ее всегдашним утешением». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«От первых месяцев я сохранил совершенно отчетливое воспоминание о крайнем интересе, с каким Императрица относилась к воспитанию и обучению своих детей, как мать, всецело преданная своему долгу. Вместо высокомерной, холодной Царицы, о которой мне столько говорили, я к величайшему удивлению нашел женщину, просто преданную своим материнским обязанностям. В это время по некоторым признакам я мог также отдать себе отчет в том, что сдержанность ее, на которую столь многие обижались и которая вызывала против нее столько враждебных чувств, была, скорее, последствием природной застенчивости и как бы маской ее чувствительности.