Полная версия

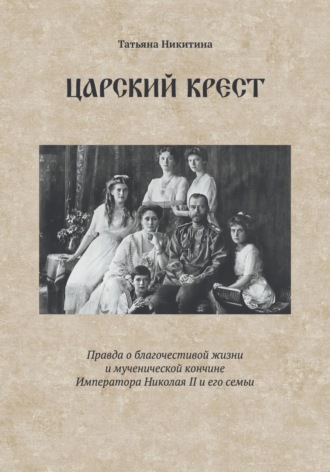

Царский крест. Правда о благочестивой жизни и мученической кончине Императора Николая II и его семьи

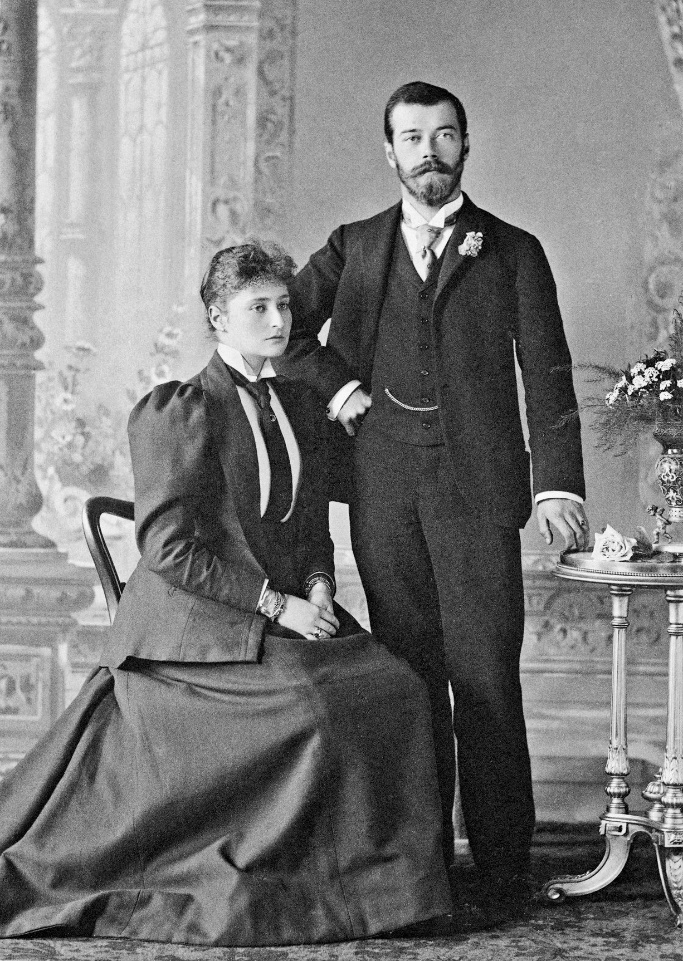

«Говорили до 12 часов, – писал Николай Александрович матери из Кобурга, куда он приехал для официального предложения, – но безуспешно, она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала. Она плакала все время и только от времени до времени произносила шепотом: “Нет, я не могу…”»

Лишь идущие от сердца слова глубоко и искренне верующего жениха смогли убедить ее, что принятие Православия – не отступничество, не измена вере, а приближение к Богу: “Аликс, я понимаю Ваши религиозные чувства и благоговею перед ними. Но ведь мы веруем в одного Христа; другого Христа нет. Бог, сотворивший мир, дал нам душу и сердце. И мое сердце, и Ваше Он наполнил любовию, чтобы мы слились душа с душой, чтобы мы стали едины и пошли одной дорогой в жизни. Без Его воли нет ничего. Пусть не тревожит Вас совесть о том, что моя вера станет Вашей верой. Когда Вы узнаете после, как прекрасна, благодатна и смиренна наша Православная религия, как величественны и великолепны наши храмы и монастыри и как торжественны и величавы наши богослужения, – Вы их полюбите, и ничто не будет нас разделять…»

Письма Цесаревича тех дней полны неподдельных, горячих чувств.

«Милая, дорогая, бесценная Мама́. Ты не можешь себе представить, как я несказанно счастлив. Свершилось, я жених Аликс. /…/ Что касается меня, то в течение этих трех дней я все время находился в самом тревожном состоянии… Сегодня утром нас оставили одних, и тут с первых же слов она согласись. Одному Богу известно, что произошло со мной. Я плакал, как ребенок, и она тоже. Но лицо ее выражало полное довольство. Нет, дорогая Мама́, я не могу выразить Вам, как я счастлив, и в то же время как мне жаль, что я не могу прижать к своему сердцу Вас и моего дорогого Папа́. Весь мир сразу изменился для меня: природа, люди, все; и все мне кажутся добрыми, милыми и счастливыми. Я не мог даже писать, до того дрожали у меня руки… Хотелось страшно посидеть в уголку одному с моей милой невестой. Она совсем стала другой: веселою, и забавной, и разговорчивой, и нежной. Я не знаю, как благодарить Бога за такое благодеяние. /…/ Прощай, моя дорогая Мама́. Крепко тебя обнимаю. Христос с тобою. Горячо и от всей души вас любящий Ники».

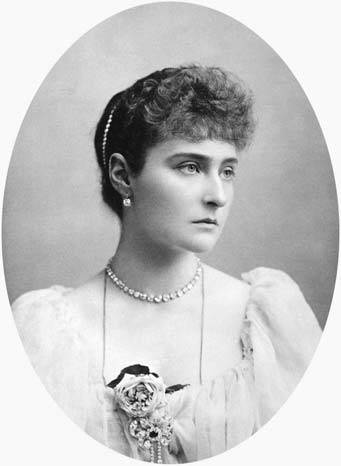

Императрица Александра Феодоровна – принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса, – родилась 25 мая (6 июня) 1872 года в Дармштадте, столице небольшого германского герцогства, тогда уже включенного в Германскую империю. Отцом ее был Великий Герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг, матерью – принцесса Алиса Английская, третья дочь королевы Виктории. Она умерла от дифтерии в возрасте 35 лет, когда ее младшей дочери Аликс было всего 6 лет. Семеро детей гессенской четы воспитывались в глубоко патриархальных традициях. Жизнь их проходила по строго установленному матерью регламенту, ни одной минуты они не должны были сидеть без дела. Одежда и еда детей были очень простыми. Девочки сами разжигали камины, убирали свои комнаты. Мать старалась с детства привить им качества, основанные на истинно христианском подходе к жизни. В раннем детстве принцесса Алиса была очень живым, веселым ребенком, за что получила домашнее прозвище «Санни» (Солнышко).

Игумен Серафим (Кузнецов), духовник Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, редактор религиозно-патриотического журнала «Голос долга», писал в своей книге «Православный Царь-мученик»: «В английской прессе эту будущую русскую Царицу считали второй самой красивой Царицей в Европе после английской королевы. Подлинно она была редкой красоты девицей: высокого роста, с величественным видом; волосы густые, красивые, светло-русые, каштанового оттенка; глаза весьма красивые темно-серо-голубые, редко улыбающиеся из-под выдающихся длинных густых ресниц, в которых отражалась привлекательная очаровательная задумчивость и временами печальная грусть. Правда, она была скромная, но вместе с сим властная и малодоступная для людей праздных и бездельных. Она сама не любила пустой праздности и не выносила праздных людей. Как только стало известно о предстоящей помолвке, как в России, так и в Европе начали много писать о ее красоте, умственных способностях, твердости характера, о ее ученой степени доктора философии (получен при Оксфордском университете. – Примеч. авт.), вознося ей хвалу как достойной невесте Наследника русского престола».

Принцесса Алиса прибыла в Россию за несколько дней до неожиданной, безвременной смерти Императора Александра III, не дожившего и до 50 лет. Царь-миротворец скончался 7 (20) октября 1894 г. в Ливадии (в Крыму) в окружении своей семьи, напутствуемый святым праведным Иоанном Кронштадтским, оплаканный всем русским народом. «Он тихо скончался. Вся Семья Царская безмолвно, с покорностью воле Всевышнего, преклонила колени. Душа же Помазанника Божия тихо отошла ко Господу, и я снял руки свои с головы его, на которой выступил холодный пот. Мир душе твоей, Великий Государь и верный слуга Царя царствующих! Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вымолила у Бога исцеления своему Царю, но вымолила зато тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную его жизнь, а это дороже всего!» – написал отец Иоанн Кронштадтский об этой «непостыдной, мирной кончине» Александра III. Дневниковая запись этого дня его Наследника проникнута глубочайшим горем: «Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого Папа́. Голова кругом идет, верить не хочется – кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. /…/ О. Иоанн больше часу стоял у его изголовья и держал за голову. Это была смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни! Бедная дорогая Мама́!.. Вечером в 9 1/2 была панихида – в той же спальне! Чувствовал себя как убитый».

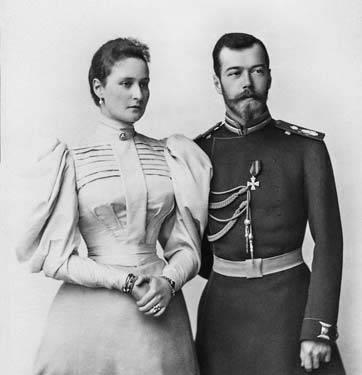

На другой день после смерти Императора отец Иоанн совершил чин присоединения августейшей невесты к Православной Церкви с наречением имени в честь святой мученицы царицы Александры (он же после смерти о. Иоанна Янышева стал духовником царской четы). Бракосочетание решено было не откладывать до конца установленного траура, и венчание совершилось 14 (27) ноября в самой скромной обстановке (на нем также – как и при венчании на царство – сослужил св. прав. Иоанн). Медовый месяц прошел в атмосфере траурных визитов. Этот траур, в котором пришлось Александре Феодоровне начать свою жизнь в России, как бы предвещал ей в новой жизни скорби, напасти, клевету и мученический конец…

О первых месяцах жизни Александры Феодоровны в России мы знаем из воспоминаний ее ближайшей подруги Анны Александровны Вырубовой: «Императрица с любовью вспоминала, как встретил ее Император Александр III, как он надел мундир, когда она пришла к нему, показав этим свою ласку и уважение. Но окружающие встретили ее холодно. Ей было тяжело и одиноко… Затем переход ее в Православие и смерть Государя. Потом – длинное путешествие с гробом Государя по всей России и панихида за панихидой. “Так я въехала в Россию, – рассказывала она. – Государь был слишком поглощен событиями, чтобы уделить мне много времени, и я холодела от робости, одиночества и непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид, – только что меня одели в белое платье”.

…Вспоминаю наши первые задушевные разговоры у рояля и, иногда, до сна, …как мало-помалу она мне открывала свою душу, рассказывая, как с первых дней ее приезда в Россию она почувствовала, что ее не любят, и это было ей вдвойне тяжело, так как она вышла замуж за Государя только потому, что любила его, и, любя Государя, она надеялась, что их обоюдное счастье приблизит к ним сердца их подданных. Трудно было молодой Государыне первое время в чужой стране. Каждая молодая девушка, выйдя замуж и попав в подобную обстановку, легко могла бы понять ее душевное состояние. Кажущаяся холодность и сдержанность Государыни начались с этого времени почти полного одиночества».

«Отныне нет больше разлуки, наконец мы соединены, скованы для совместной жизни, и когда здешней жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе», – записала Александра Феодоровна в дневнике своего мужа в день бракосочетания. Насколько глубоким, возвышенным и подлинно христианским было ее понимание брака, мы можем судить по сделанным Императрицей выпискам из прочитанных книг:

«Брак – это Божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда Тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле.

Без благословения Бога, без освящения Им брака, все поздравления и добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без Его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения Неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена.

После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены – по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого.

Первый урок, который нужно выучить и исполнить, – это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое».

Письма и дневниковые записи Царской четы разных лет наполнены одинаково сильными, пронзительно искренними проявлениями любви:

«Да, воистину, любовь высшее земное благо, и жаль того, кто ее не знает». «Наша любовь и наша жизнь – это одно целое. Мы настолько соединены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности. Ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь». «Боже мой, сколько мы видели и пережили за эти двадцать один год нашей брачной жизни… ах, какие были чудные времена, мой голубчик, любовь твоего солнышка всегда растет, становится полнее, богаче и глубже…». «Бог да благословит тебя, мой единственный, мое все… Воистину я сомневаюсь, чтобы существовали счастливые жены, как я, – такая любовь, такое доверие, такая преданность, которую ты показал мне в течение этих долгих годов, знавших счастье и горе… Моя глубочайшая горячая преданная любовь окружает тебя и все мои горячие молитвы; сердцем и душою мы всегда соединены на всю вечность». «Нежно прошу твоего прощения за всякое слово и дело, которое могло огорчить тебя или причинить боль… Я несу тебя в своей душе и всей моей любовью приношу тебя Богу…». «Они (дети. – Примеч. авт.) делили все наши душевные волнения… – никогда не буду в состоянии поблагодарить Бога достаточно за ту чудесную милость, которую Он мне дал в тебе и в них. Мы одно». «Мы – одно, а это, увы, так редко в теперешнее время, – мы тесно связаны вместе… Маленькая, крепко связанная семья…» «Боже мой, как много мы прожили вместе в эти годы, – везде тяжкие испытания, но дома, в нашем гнезде, яркое солнце» (из писем Императрицы к Государю).

«Вместе с таким непоправимым горем (смертью отца. – Примеч. авт.) Господь наградил меня также и счастьем, о каком я не мог даже мечтать – дав мне Аликс». «Каждый день, что приходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, которым Он меня наградил! Большего и лучшего благополучия на этой земле человек не вправе желать. Моя любовь и почитание к дорогой Аликс растет постоянно…» «Не верится, что сегодня 20-летие нашей свадьбы. Редким семейным счастьем благословил Господь нас. Лишь бы суметь в оставшейся жизни оказаться достойным столь великой Его милости» (из дневника Николая II).

О необыкновенной привязанности супругов друг к другу и возвышенности их отношений говорят очень и очень многие свидетели их семейной жизни:

«Главным для себя лицом Ее Величество считала Государя Императора. Только и было слышно от нее: “Так угодно Его Величеству»”, “Так сказал Его Величество”; она была очень нежна с ним. Материнское чувство ее проявлялось даже в любви к своему супругу. Государыня очень заботилась об Императоре; возможно, это объяснялось тем, что он много страдал из-за любви к Ее Величеству. …Супругу Государь боготворил. Никто не посмел бы усомниться в глубине чувств, связывавших их обоих. Это был идеальный союз – брак по любви, и когда их любовь подверглась испытаниям, то из этого горнила она вышла еще более прочной» (из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»).

«Жизнь Их Величеств была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви. За двенадцать лет я никогда не слыхала ни одного громкого слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженными друг против друга. Государь называл Ее Величество Sunny (Солнышко). Приходя в ее комнату, он отдыхал, и Боже сохрани какие-нибудь разговоры о политике или о делах. Заботы о воспитании детей и мелкие домашние дрязги Императрица несла одна. “Ведь Государь должен заботиться о целом государстве”, – говорила она мне» (из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»).

«Про всю Августейшую Семью в целом я могу сказать, что все они очень любили друг друга. Жизнь в своей семье всех их духовно так удовлетворяла, что они иного общения не требовали и не искали. Такой удивительно дружной, любящей семьи я никогда в жизни не встречал и думаю, в своей жизни больше никогда не увижу» (из следственных показаний полковника Кобылинского).

«Много ходило, как и продолжает ходить, сплетен, будто супружеская жизнь у Царя и Царицы сложилась и протекала нескладно и неладно. Кто близко видел их вместе, присматривался к их отношениям друг к другу и к детям, кто хоть сколько-нибудь изучил их характеры и взгляды, тот знал, что эта чета отличалась редкой в наши дни любовью и супружеской верностью. Это была патриархальная семья, усвоившая отношения, традиции и порядки благочестивых русских семей» (из «Воспоминаний последнего протопресвитера русской армии и флота» о. Георгия Шавельского).

«Я не умею рассказать про характеры Царской Семьи, потому что я человек неученый, но я скажу, как могу. Я скажу про них просто: это была самая святая и чистая семья» (из воспоминаний царского камердинера А.А. Волкова).

«Обручение с Россией»

Восшествие на престол Императора Николая II

Ранняя смерть Александра III не позволила окончательно завершить подготовку Наследника к исполнению монарших обязанностей; он еще не был полностью введен в курс высших государственных дел, уже после восшествия на престол многое пришлось узнавать из докладов министров. Но характер и мировоззрение 26-летнего Николая Александровича к этому времени уже вполне определились. Лица, стоявшие близко ко двору, отмечали его живой ум – он всегда быстро схватывал существо докладываемых ему вопросов, – прекрасную память, благородство образа мыслей. Однако Николай Александрович своей мягкостью, тактичностью в обращении, скромными манерами на многих производил впечатление человека, не унаследовавшего сильной воли своего отца. Но близко знавшие его люди всегда говорили об ошибочности этого мнения.

«В своих основных, главных, крепко им продуманных и выношенных убеждениях он не сомневался никогда, – писал флигель-адъютант А. Мордвинов. – Сомнения вызывали лишь подробности тех путей, которыми он стремился возможно лучше, без особых потрясений подойти к намеченной цели. В глубине это была душа нежная и чувствительная, хотя он делал все, чтобы скрывать свои порывы и не давать им вырваться наружу… Он был деликатен чрезвычайно, даже до утонченности, и умел, как никто, ценить искренность и, как никто, умел хранить в себе тайну, доверенную ему в порыве искреннего чувства другими…»

Немецкий дипломат граф Рекс писал о Николае II: «Его манеры настолько скромны и он так мало проявляет внешней решимости, что легко прийти к выводу об отсутствии у него сильной воли, но люди, его окружающие, заявляют, что у него весьма определенная воля, которую он умеет проводить в жизнь самым спокойным образом».

Президент Французской Республики Эмиль Лубэ также опровергал миф о несамостоятельности и слабоволии Государя: «О русском Императоре говорят, что он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский Император сам проводит свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой. У него есть зрело продуманные и тщательно выработанные планы. Над осуществлением их он трудится беспрестанно. …Царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет».

«У него была исключительная память, в частности, на лица. Государь имел также упорную и неутомимую волю в осуществлении своих планов. Он не забывал их, постоянно к ним возвращался и зачастую в конце концов добивался своего. Иное мнение было широко распространено потому, что у Государя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля его была подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными столкновениями, она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к равнине океана: он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с неизменным постоянством близится к своей цели.

/…/ Мягкость обращения, приветливость, отсутствие или по крайней мере весьма редкое проявление резкости – та оболочка, которая скрывала волю Государя от взора непосвященных, создала ему в широких слоях страны репутацию благожелательного, но слабого правителя, легко поддающегося всевозможным, часто противоречивым, внушениям. …Между тем, такое представление было бесконечно далеко от истины; внешнюю оболочку принимали за сущность. Император Николай II, внимательно выслушивавший самые различные мнения, в конце концов поступал сообразно своему усмотрению, в соответствии с теми выводами, которые сложились в его уме, часто – прямо вразрез с дававшимися ему советами. …Напрасно искали каких-либо тайных вдохновителей решений Государя. Никто не скрывался “за кулисами”. Можно сказать, что Император сам был главным “закулисным влиянием” своего царствования… Вера в Бога и в свой долг царского служения были основой всех взглядов Николая II. Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них перед престолом Всевышнего». (Из книги С.С. Ольденбурга «Царствование Императора Николая II»)

Руководством для нового Императора было политическое завещание Александра III: «Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и нести его до могилы так же, как нес его я и как несли наши предки. Я передаю тебе царство, Богом мне врученное. Я принял его тринадцать лет тому назад от истекшего кровью отца… Твой дед с высоты престола провел много важных реформ, направленных на благо русского народа. В награду за все это он получил от русских революционеров бомбу и смерть… В тот трагический день встал предо мною вопрос: какой дорогой идти? По той ли, на которую меня толкало так называемое “передовое общество”, зараженное либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывало мне мое собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя совесть. Я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконной русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц.

Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты несешь ответственность за судьбы твоих подданных пред Престолом Всевышнего. Вера в Бога и в святость твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужественен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушай только самого себя и своей совести. В политике внешней – держись независимой позиции. Помни – у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней – прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства».

С самого начала своего правления Российской державой Николай II относился к несению обязанностей монарха как к священному долгу. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, бывший в числе наставников Цесаревича, привил своему царственному ученику отрицательный взгляд на парламентское правление как на «великую ложь», а также независимость от «страшной власти, именующей себя общественным мнением». Государь глубоко верил, что и для стомиллионного русского народа царская власть также была и остается священной.

Для Александры Феодоровны церемония коронации стала как бы таинством, обручившим ее с новой Родиной, их второй свадьбой – свадьбой с Россией, как она писала своей сестре.

«Без Бога свет не стоит, без Царя земля не правится. Бог на небе, Царь на земле. Все во власти Божьей и Государевой. Государь только Богу ответ держит. Народ – тело, Царь – голова. Без Царя земля вдова. Царь от Бога пристав. Царский гнев и милость в руке Божьей. Кого милует Бог, того жалует Царь. Виноватого Бог простит, а правого Царь пожалует. Где Царь, там и правда. Царю правда – лучший слуга. Богат Бог милостию, а государь жалостию. За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует. Народ согрешит – Царь умолит, Царь согрешит – народ не умолит. Не всяк Царя видит, а всяк за него молит. Где ни жить – одному Царю служить». (Русские народные пословицы)

«Сердце Царя в руке Господа и куда захочет Он направляет его» (Притч. 21, 1). «Бога бойтесь, Царя чтите» (1 Пет. 2, 17).

«Бог даровал христианам два высших дара – священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно небесным». (Преподобный Феодор Студит)

«Дело управления народами – самое трудное дело. Сам Бог, Владыка владык и Царь царей, утверждает за царем верховную власть. Кто посаждает на престолы царей земных? Тот, Кто Один от вечности сидит на престоле огнезрачном. Царям земным от Него единого дается царская держава; Он венчает их диадемою царскою. Только Бог может уполномочить избранного человека на царство и вручить ему самодержавную власть, облекая его славою, величием, силой. Итак, царская власть и царский престол утверждены на земле Самим Богом, безначальным Творцом и Царем всех созданий Своих». (Св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Фельдмаршал Христофор Миних, имевший немецкое происхождение, еще в 1765 году заметил: «Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется Самим Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует».

«При короновании на царство православных Царей совершается помазание их святым миром, как высшая ступень таинства Церкви, которое, как и любое другое таинство, имеет догматическую силу. С рукоположением и возложением порфиры соединяется мысль о выделении из состава обычных мирян и возведении рукополагаемого в церковный чин. Что касается миропомазания, то оно так же, как и в греческой Церкви, воспринимается как таинство и Императорами, и церковной иерархией, и церковной богословской мыслью. Во время литургии перед причащением один из митрополитов у алтаря совершает таинство святого миропомазания Государя в Цари. Другой же митрополит затем вводит Императора внутрь алтаря через царские врата для причащения по чину священников: отдельно Тела и отдельно Крови. Епископ Никодим в толковании на 69-е правило 6-го Вселенского Собора утверждает, что “Царям всегда дозволено было входить в алтарь и в алтаре – как Божиим помазанникам – причащаться наравне со священнослужителями”. Он же в “Церковном Праве” сообщает: “В алтарь могут входить только служители Церкви и Государь, которому каноны это разрешают”». (Из книги «Государственный катехизис (православное учение о Боговластии)»)