Полная версия

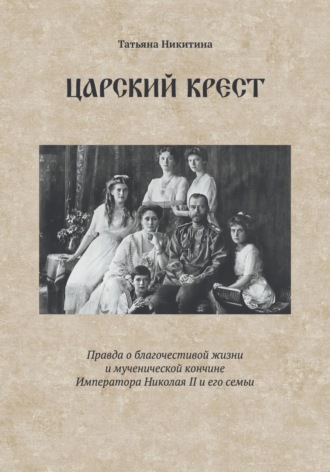

Царский крест. Правда о благочестивой жизни и мученической кончине Императора Николая II и его семьи

«Заповедано, чтобы избранник Божий, Царь Михаил Феодорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед Единым Небесным Царем, а кто же пойдет против сего соборного постановления: сам ли Царь, Патриарх ли, вельможа ли и всяк человек – да проклянется таковой в сем веке и будущем, отлучен бо он будет от Святой Троицы». (Из постановлений Великого Московского Собора 1613 г.)

«Торжественная и вместе страшная грамота. Ею клятвенно связаны с царями из Дома Романовых не только сами предки, составители ее, но и все мы, потомки их, до скончания Царской Династии. Многие угодники Божии не только новозаветные, но и ветхозаветные хранили обеты, данные за них прежде рождения родителями их, это обязывает и нас к тому же. Соблюдение сего обета, данного за нас клятвенно нашими предками, – залог нашего благополучия, как временного – на земле, так и вечного – на небесах – по слову Божию, и наоборот, несоблюдение его есть великий грех перед Богом, влекущий за собой наказание, как и показала революция». (Старец Феодосий Кавказский (Кашин), иеросхимонах)

«Никто не может поставлять на царство ни одного Царя земного, кроме Царя Небесного – Бога. Не сам собой, а Богом Царь царствует. Бог назначил в России быть Царям из рода Романовых, и этот род, по милости Божией, царствует… Демократия – в аду, а на Небе – Царство. А носитель и хранитель России, после Бога, есть Государь России, Царь Самодержавный, без него Россия – не Россия… А вы, друзья, крепко стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и отечество, и помните, что самодержавие – единственное условие благоденствия России; не будет самодержавия – не будет России. …Держись же, Россия, твердо Веры своей и Церкви, и Царя православного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя православного. А если отпадешь от своей Веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, – то не будешь уже Россией, или Русью Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга… И если не будет покаяния у русского народа – конец мира близок. Бог отнимет благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют твою землю кровью и слезами». (Из проповеди св. прав. Иоанна Кронштадтского)

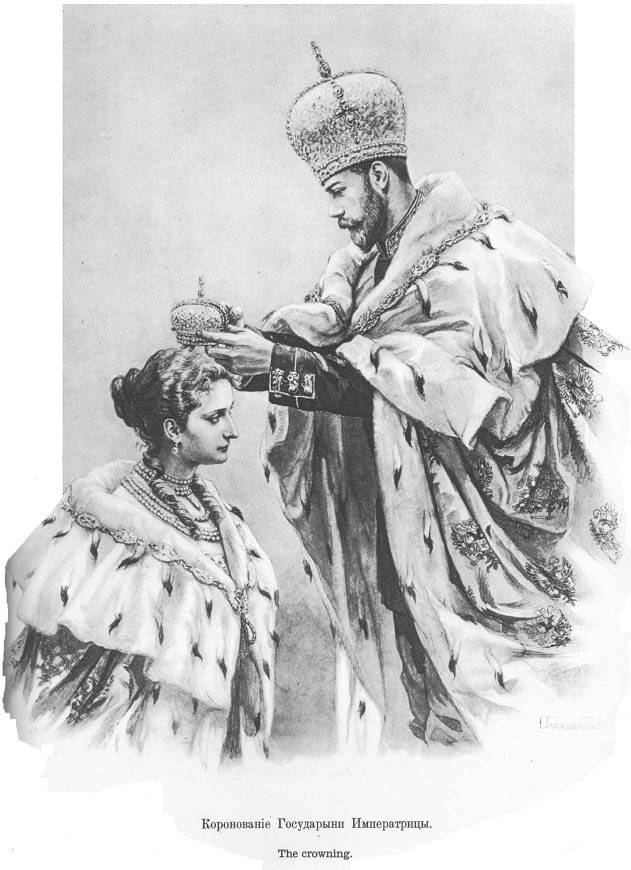

В дни коронационных торжеств – 18 мая 1896 г. – произошла ужасная трагедия на Ходынском поле. Более 500 000 человек собрались там в ожидании раздачи подарков. Утром кто-то пустил слух, что гостинцев на всех не хватит, и толпа внезапно ринулась вперед. В страшной давке погибли 1282 человека и было ранено несколько сотен. Император с супругой на следующее утро присутствовали на панихиде по погибшим, несколько раз посещали раненых в больницах. Было выдано по 1000 рублей на семью пострадавших или погибших, для их детей создан приют, похороны приняты на государственный счет. Ежегодно, вплоть до своего ареста, Государь выплачивал пострадавшим и семьям погибших пособие из собственных средств.

По случайному стечению обстоятельств на день несчастья был назначен прием у французского посла, имевший важную политическую подоплеку: демонстрацию союза между Россией и Францией; на его подготовку союзники затратили большие средства. Было известно, что в день коронации Николая II Париж украсили русскими флагами, там прошли дружеские демонстрации, президент и члены правительства присутствовали на торжественном богослужении в русском соборе Александра Невского на рю Дарю (rue Daru). По представлению министра иностранных дел из политических соображений, дабы не нанести обиду новым союзникам России, Государь не отменил своего посещения, пробыв в посольстве минимальное – предусмотренное протоколом – время. (Большой бал у австрийского посла, намеченный программой на следующий день, был отменен.) В иностранной печати этот жест был оценен как проявление мужества, русская же либеральная общественность и левая пресса попытались представить Императора как человека бессердечного и жестокого.

«Последующие празднества – на тринадцатый день коронационных торжеств – омрачены были катастрофой на Ходынском поле. На этом обширном пространстве, служившем для парадов и учения войск, собралась толпа свыше полумиллиона человек, с вечера ждавшая назначенной на утро раздачи подарков – кружек с гербами и гостинцев. Ночь прошла спокойно; толпа все прибывала и прибывала. Но около 6 ч. утра – по словам очевидца – “толпа вскочила вдруг как один человек и бросилась вперед с такой стремительностью, как если бы за нею гнался огонь… Задние ряды напирали на передние, кто падал, того топтали, потеряв способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как по камням или бревнам. Катастрофа продолжалась всего 10–15 минут. Когда толпа опомнилась, было уже поздно”». (Из книги С.С. Ольденбурга «Царствование Императора Николая II»)

В русском обществе восшествие на престол нового Государя породило ожидание политических перемен. Для большинства образованных людей того времени необходимость либеральных реформ и демократического устройства России сделалась как бы новой религией, не исповедовать которую значило быть отсталым, постоянные выступления против «деспотизма» и «произвола» и критическое отношение к самодержавию и самодержцу были признаком «хорошего тона». Высочайшая речь к земским депутациям 17 января 1895 г. рассеяла надежды интеллигенции на возможность конституционных преобразований сверху: «В последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса …об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный родитель». Это вызвало новый рост революционной агитации. Буквально все мероприятия власти подвергались жестокой критике со стороны весьма широких кругов. Обмирщенное, духовно оскудевшее «передовое» общество, для которого непочтительное отношение к Православию и Церкви, к исконным русским ценностям и традициям было неотъемлемой частью «прогрессивности», становилось все более чужим и враждебным «консервативному» монарху, до конца жизни сохранявшему верность глубоко религиозной и патриотической идее царственного служения.

Став Верховным правителем огромной империи, в руках которого практически сосредотачивалась вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти, Николай Александрович взял на себя громадную историческую и моральную ответственность за все происходящее во вверенном ему государстве и относился к несению обязанностей монарха как к священному долгу, за исполнение которого он даст строгий отчет Богу: «Я не желал царского венца, но, боясь ослушаться воли Всевышнего и отцовской воли, принимаю царский венец. Я надеюсь на Господа Бога, а не на свои слабые силы». «В этот скорбный, но торжественный час вступления нашего на прародительский престол принимаем священный обет пред лицем Всевышнего: всегда иметь единой целью мирное преуспевание, могущество и славу дорогой России и устроение счастья всех наших верноподданных» (из речи при вступлении на престол). «Изволением Промысла Божия вступил на прародительский престол и приял обет пред лицем Всевышнего и совестию своей свято блюсти вековые устои Державы Российской и посвятить жизнь свою служению возлюбленному Отечеству» (из Манифеста от 26 февраля 1903 г.). «От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим, перед Престолом Его мы дадим ответ за судьбы державы Российской» (из Манифеста от 3 июня 1907 года).

«Россия для него была почти тем же, чем была христианская вера. Как не мог он отречься от христианской веры, так не мог оторваться от России» (Генерал М.К. Дитерихс, «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале»).

«Пока во главе Великой России стоял Царь, Россия не только содержала в себе отдельные элементы Святой Руси, но в целом продолжала быть Святой Русью, как организованное единство. Но вот что замечательно – чем явственнее оказывалось расхождение с Церковью русской общественности, русской государственности, русского народа, тем явственнее в личности Царя обозначались черты Святой Руси. Уже Император Александр III был в этом отношении очень показательным явлением. Еще в гораздо большей степени выразительной в этом же смысле была фигура Императора Николая II. В этом – объяснение той трагически-безысходной отчужденности, которую мы наблюдаем между ним и русским обществом. Великая Россия в зените своего расцвета радикально отходила от Святой Руси, но эта последняя как раз в это время в образе последнего русского Царя получила необыкновенно сильное, яркое, прямо-таки светоносное выражение». (Из книги архимандрита Константина (Зайцева) «Чудо русской истории»)

«Будучи оба глубоко верующими христианами, они (царская чета. – Примеч. авт.) были русскими и православными в особенности. Из этого мировоззрения главным образом и вытекал их национальный патриотизм, их мистическое настроение, их покорность судьбе и стремление полагаться во всем на волю Бога. Отсюда же проистекало и их отвращение ко всему социалистически-безбожному, либерально-материалистическому. Они оба не были и не могли быть “демократами”, в том смысле, каким проникнуто это слово в современной партийной жизни и какими их хотела бы видеть наша общественность. Но они всем сердцем и всей душой любили свой народ, притом с той силой и благородством, которые даются в удел лишь немногим, только избранным аристократам по духу и крови, какими они и были в действительности». (Из воспоминаний флигель-адъютанта А.А. Мордвинова «Из пережитого»)

«Всем существом своим Государь любил Родину и никогда не задумался бы принести себя в жертву на благо России. Больно вспоминать о его доверии к каждому, в частности – и ко всему русскому народу. Слишком много забот было возложено на одного человека. Кроме того, зачастую министры не только не исполняли его волю, но действовали именем Государя без его ведома и согласия и о чем он узнавал только впоследствии». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, неискренни, и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются». (Из письма Государыни Александры Феодоровны к графине Рантцау, 1895 г.)

«Широко распространенная легенда о слабоволии Государя Императора Николая Александровича уже давно не только встретила общее признание, но стала общепринятой аксиомой, несмотря на то, что она совершенно не соответствует и прямо противоречит истине. Достаточно вспомнить общеизвестные факты, сопоставить достоверные показания и задуматься над непомерной тяжестью монаршего служения, огромной ответственностью, нравственными испытаниями, мучительной душевной трагедией Государя, вызванной болезнью Наследника, и, наконец, всеми переживаниями в годы войны и революции, закончившимися мученическим восходом на голгофу, чтобы понять, что пройти этот тягостный жизненный путь с таким достоинством и смирением, как прошел его Государь Император Николай Александрович, мог лишь человек, обладавший не только исключительно сильной волей, но и несравненно более ценным Божиим даром – необыкновенной духовной силой, возвысившейся до святости». (Из книги Е.Е. Алферьева «Император Николай II как человек сильной воли»)

Либералы постоянно клеймили Императрицу за то, что она якобы оказывает вредное влияние на Государя, и этому влиянию приписывали все беды, выпавшие на долю России. Лично же знавшие царскую чету люди развенчивали миф о том, что Государыня «подавляла волю слабого супруга». Например, флигель-адъютант А.Мордвинов свидетельствовал: «Мне лично, имевшему радость находиться довольно часто и подолгу в интимной обстановке Царской Семьи, ни разу не приходилось слышать, чтобы Ее Величество “диктовала свою волю” Государю, и, наоборот, я не раз бывал свидетелем того, что, несмотря на многократные просьбы и настояния Императрицы по совершенно незначительным делам, далеким от государственных, исполнить которые было легко, Его Величество оставался тверд в принятых решениях… Появившиеся в иностранной печати интимные письма Императрицы к Государю не разбивают, а скорее подтверждают сложившееся у меня в этом отношении убеждение. В них сказывается не “всесильная госпожа воли Государя”, не “властная соправительница Императора”, а лишь беспредельно любящая мать и жена, силящаяся по мере возможности помочь своему мужу в повседневных трудах, предупреждая о кажущихся ей интригах и опасностях, волнующаяся …за судьбу своей хотя и второй, но крепко любимой родины.

В своих печалованиях и опасениях она как самый близкий человек, естественно, не может удержаться и от советов, кажущихся ей наиболее благоразумными и необходимыми, но во скольких письмах чувствуется и горечь, что ее предупреждений обыкновенно не слушались, и высказывается опасение, что ее советам не будут следовать и впредь. Быть может, она была “мятущаяся” душа, но была мятущейся в хорошем смысле этого слова, где нет удовлетворения мелочными стремлениями обыденной жизни и где более высоким проблемам человеческого духа отводится главное значение».

Во время беспорядков 1905 г., в тот день, когда мятеж достиг опасной кульминации, министр иностранных дел А.П. Извольский, делая доклад Императору, был очень удивлен его спокойствием и не мог не спросить об этом. Государь ответил резко врезавшимися в его память словами: «Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи в руках Господа, Который поставил меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его волей в убеждении, что никогда не имел иной мысли, как служить той стране, которую Он мне вручил».

Принцип охранения «вековых устоев» никогда не удерживал Николая II от тех преобразований, которые представлялись ему необходимыми или целесообразными. Во внутренней политике он продолжил реформы, начатые Александром III. В 1897 г. была проведена первая всероссийская перепись населения, произведена важнейшая денежная реформа – переход на золотую валюту, упрочивший международное финансовое положение России, – повсеместно введена казенная винная монополия, пополнившая казну и устранившая наиболее неприемлемую форму «распивочной» продажи водки; в 1900 г. отменена ссылка на поселение в Сибирь, что стало стимулом быстрого развития этой важной российской окраины. Россия того времени была главной кормилицей Западной Европы, занимая первое место по вывозу зерна, цены на зерно были самыми низкими в мире. Финансовая политика основывалась не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса. 90-е годы стали периодом бурного развития промышленности. По темпам среднегодового прироста промышленной продукции – 12% – Россия обгоняла все европейские страны. Особенно ускоренно развивались новые отрасли – тяжелое машиностроение, химические производства, электроиндустрия, добыча полезных ископаемых. Ежегодно прокладывалось в среднем 2,5 тысячи верст новых железнодорожных магистралей (впоследствии этот показатель никогда не был превышен). В начале царствования образование в России стало бесплатным.

Одним из самых значительных внешнеполитических шагов царствования Императора Николая II было предложение созвать международную конференцию, чтобы положить предел росту вооружений, могущему привести к возникновению в будущем невиданной по размаху войны. Благодаря настойчивости Российского Императора мирная конференция была подготовлена и открылась 18 (6) мая в столице Голландии Гааге. В ней участвовали все 20 европейских государств, 4 азиатских и 2 американских. Был принят ряд важнейших конвенций, в том числе о законах и обычаях ведения войны и – о мирном разрешении международных споров путем посредничества и третейского разбирательства. Плодом этой конвенции, разработанной русским депутатом профессором Ф.Ф. Мартенсом, стало учреждение действующего доныне Гаагского международного суда. По окончании Первой мировой войны человеколюбивая идея Императора Николая II была осуществлена в виде создания Лиги Наций, наследницей которой после Второй мировой войны стала Организация Объединенных Наций. Тогдашнее русское общественное мнение проявляло слабый интерес к этому вопросу мирового значения – исторический шаг Императора Всероссийского резко расходился с ходячими представлениями об «империализме» и «милитаризме» русской власти.

Во время своего царствования Николай II уделял огромное внимание нуждам Православной Церкви. Согласно законодательству Российской Империи, он был «Верховным хранителем и защитником господствующей веры, блюстителем Православия и всякого в Церкви Святой благочиния». За годы его правления число приходских храмов в России увеличилось более чем на 10 000, было открыто более 250 новых монастырей, множество часовен и молитвенных домов, обновлялись древние храмы. Часто строительство было возможно благодаря крупным вкладам из личных средств Царской Фамилии; в закладке и освящении многих церквей Государь сам принимал участие. Благодаря щедрым пожертвованиям русского Императора в европейских городах было сооружено 17 прекрасных храмов (к примеру, на постройку православного храма в Нью-Йорке он дал «от себя» 5000 руб.). За 21 год царствования Государя Николая Александровича было прославлено больше святых, чем за два предшествующих столетия. Были обретены мощи семи угодников Божиих. Дважды Государю пришлось проявить свою самодержавную волю в отношении Синода, более него зависимого от мнений и колебаний духовно охладевших высших кругов общества, – когда было отложено прославление святителя Иоасафа Белгородского и в деле канонизации святителя Иоанна, митрополита Тобольского. На материалах к прославлению преподобного Серафима Саровского Царь начертал: «Немедленно прославить». Состоявшаяся в 1903 г. канонизация этого одного из самых почитаемых и любимых русских святых сопровождалась величайшими церковными торжествами, в присутствии Царской Фамилии, при участии многочисленного духовенства и огромном стечении паломников – не менее 300 тысяч. К этому знаменательному событию на средства Императора была сооружена серебряная рака для мощей, а Царица собственноручно вышила покров на гробницу и коврик с дорожками.

Государь поощрял и поддерживал развитие всех видов искусства, способствующих художественному убранству храмов и благолепию богослужений. В 1901 г. был высочайше утвержден Комитет попечительства о русской иконописи, в Москве устроена выставка древних икон, приуроченная к празднованию 300-летия Дома Романовых. «Организованная в 1913 г. в Москве Романовская церковно-археологическая выставка, устроенная в Чудовом монастыре, и выставка древнерусского искусства Императорского Археологического института дали возможность широким русским кругам познакомиться с русским искусством XIV–XVII веков, которое так ценил Государь. Художественное значение русской иконописи впервые получило должную оценку», – писал историк С.С. Ольденбург. Многие художественные отрасли, как, например, изготовление церковной утвари по старинным образцам, изготовление великолепных священных одежд, высокохудожественное рукоделие для храмового обихода, были обязаны своим процветанием личному участию августейшей четы. Все виды церковного искусства, от архитектуры до колокольного звона, интересовали Государя и встречали его поддержку.

Под Высочайшим покровительством работали православные братства, продолжало развиваться миссионерское дело. Николай Александрович, как и его отец, очень заботился о развитии церковно-приходских школ, против которых вела потом кампанию Государственная Дума. В 1912 г. в этих школах (их было более 37 тысяч) воспитывалось 1 988 367 детей. Государем был утвержден устав о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям и псаломщикам.

Заботы Императора Николая II о Церкви простирались далеко за пределы России. Целые комплекты сребропозлащенных облачений, икон и богослужебных книг и щедрые денежные субсидии посылались в епархии Сербской, Греческой, Болгарской, Черногорской, Антиохийской, Константинопольской и Иерусалимской Православных автокефальных Церквей, во многих храмах Румынии, Турции, Египта, Сирии, Ливии, Абиссинии, Палестины имелся какой-либо дар русского Царя. Император Всероссийский как носитель верховной власти величайшего православного государства, Помазанник Божий, нес священные обязанности вселенского покровителя и защитника Православия, удерживающего распространение мирового зла в силу преемственно на нем почивающей благодати Святого Духа.

Глубокая и искренняя религиозность отличала императорскую чету, духом православной веры было проникнуто и воспитание детей. Все члены Царской Семьи жили в соответствии с традициями православного благочестия.

«Весь внешний и духовный уклад домашней жизни Царской Семьи представлял собой типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской религиозной семьи. Вставая утром ото сна или ложась вечером перед сном, каждый из членов семьи совершал свою молитву, после чего утром, собравшись по возможности вместе, мать или отец громко прочитывали прочим членам положенные на данный день Евангелие и Послания. Равным образом, садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый совершал положенную молитву и только тогда принимался за пищу или шел к себе. Никогда не садились за стол, если отец чем-нибудь задерживался: ждали его. Когда кто-нибудь из детей обращался к матери по вопросам, касавшимся воспитания, образования или отношений внешнего свойства, мать всегда отвечала: “Я поговорю с отцом”. Когда к отцу обращались с вопросом того или другого внутреннего или хозяйственного распорядка или с вопросом, касавшимся всей семьи, он неизменно отвечал: “Как жена, я поговорю с ней”. Оба поддерживали авторитет друг друга, и оба по вере сознательно проводили идею “единой плоти и единого духа”». (Из воспоминаний генерала М.К. Дитерихса «В своем кругу»)

«Во все праздничные и воскресные дни и накануне их Государь посещал штабную церковь. Пропуски в этом отношении были чрезвычайно редки и всегда вызывались какими-либо особыми причинами. “Как-то тяжело бывает на душе, когда не сходишь в праздник в церковь”, – не раз слышал я от Государя. Должен заметить, что богослужебное дело в Ставке в это время было поставлено исключительно хорошо. /…/ Государь выслушивал богослужение всегда со вниманием, стоя прямо, не облокачиваясь и никогда не приседая на стул. Очень часто осенял себя крестным знамением, а во время пения “Тебе поем” и “Отче наш” на литургии, “Слава в вышних Богу” на всенощной становился на колени, иногда кладя истовые земные поклоны. Все это делалось просто, скромно, со смирением. Вообще, о религиозности Государя надо сказать, что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнений». (Из «Воспоминаний последнего протопресвитера русской армии и флота» о. Георгия Шавельского)

«[На Пасху] Император христосовался со всеми слугами во дворце и караульными войсками, а Царица христосовалась со всеми служанками. Этот религиозный пример августейших хозяев, как смиреннейших из людей, трогал до радостного умиления и горничную, и конюха, и лакея, и вообще всякого человека». (Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик»)

«Душа у него, что хрусталь…»

Государь как высоконравственный человек

Николай II, как и его предшественники на троне, чрезвычайно серьезно относился к тому, что во время помазания на царство ему свыше были вручены миллионы жизней его подданных, и он в буквальном смысле становился вершителем судеб. Флигель-адъютант А.Мордвинов свидетельствовал, что «по собственным словам Его Величества, сказанным однажды с глубоким сердечным волнением, он за все время царствования не подписал лично ни одного смертного приговора, и ни одна просьба о помиловании, дошедшая до Государя, не была им отклонена». Генерал А.А. Мосолов, начальник канцелярии Министерства Двора, говорил, что Император «вдумчиво относился к своему сану Помазанника Божия: “Надо было видеть, с каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осужденных на смертную казнь. Право милости – не приближало ли оно его всего более к Всемилостивому?”» Всякий раз Государь беспокоился, чтобы помилование не запоздало. Генерал А.А. Мосолов в своих воспоминаниях приводит несколько таких примеров, утверждая, что их было множество. «Как только помилование было подписано, Царь не забывал никогда, передавая резолюции, требовать немедленной отправки депеши, чтобы она не запоздала. Помню случай, когда в одну из поездок телеграмма с просьбой о помиловании была получена поздно вечером. Фредерикс (Министр Двора. – Примеч. авт.) уже спал, Государь же еще занимался в своем купе. Я приказал камердинеру доложить обо мне. Царь принял меня, видимо, удивленный моим вторжением в такой час». После объяснений Мосолова император сказал: «Конечно, вы поступили правильно. Ведь дело идет о жизни человека». Утром Государь уточнил у Мосолова: «Убеждены ли Вы, что телеграмма была немедленно отправлена?» – «Да, немедленно, в таком-то часу». – «Ведь эти телеграммы с моими повелениями идут вне очереди, как мои личные?» – «Точно так, Ваше Величество». Царь, видимо, почувствовал облегчение, так как исполнение приговора было назначено на утро.