Полная версия

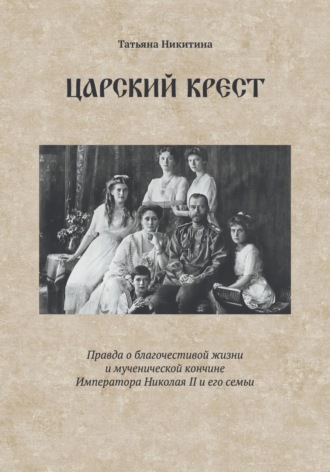

Царский крест. Правда о благочестивой жизни и мученической кончине Императора Николая II и его семьи

…Жена и мать прежде всего, Императрица обожала своего мужа и детей и чувствовала себя счастливой только среди них. Прекрасно образованная и с большими художественными задатками, она любила чтение и искусство. Соединяя в себе непосредственность с осторожной сдержанностью, Царица находила удовольствие в жизни созерцательной, в долгих глубоких размышлениях, и часто настолько уходила всей душой во внутренний мир, что отрывалась от него лишь при появлении опасности; тогда она со свойственным ей страстным пылом боролась с препятствиями. Одаренная прекраснейшими душевными и нравственными качествами, она всегда руководствовалась самыми благородными стремлениями и имела только одну цель в жизни – счастье своих». (Из книги Пьера Жильяра «Император Николай II и его семья»)

«Обычно они говорят между собой по-английски или изредка по-немецки. Царица говорит по-русски вполне правильно, но заметно с немецким акцентом. Однако это не удивительно, так как она начала серьезно заниматься этим языком после сватовства. Дома они не часто употребляют французский язык, хотя Император говорит на этом языке превосходно. …Голос Царицы тихий и низкий и в то же время не лишенный музыкальности. Ее веселый смех разливается серебристым приятным звуком, а ее лицо все еще носит выражение приятной задумчивости и красоты.

/…/ Все сие вместе взятое делает жизнь Царицы очень интересной. Даже если бы она была не Императрица, ее домашняя жизнь считалась бы идеальной. Ее преданность сыну, который наконец родился у нее, – одно из величайших событий в современной русской истории. За образованием детей Императрица следит лично сама. Она безгранично любит всех детей и все дети любят ее. В день рождения одного из своих детей она катается с ним довольно далеко куда-нибудь, и каждый из них с нетерпением ожидает этого события. Двое старших детей, Великие Княжны Ольга и Татиана, унаследовали от своей матери любовь к музыке, и обе играют очень хорошо. Царю всегда их игра доставляет удовольствие». (Из книги Durland, «Хроника из жизни Русской Царицы», пер. с английского, 1913 г.)

«Цесаревич и Их Высочества часто хворали, и Государыня, как преданная мать, непременно хотела находиться рядом с детьми и выполнять обязанности сиделки. В ней было сильно развито материнское чувство. Ее Величество была особенно счастлива, когда могла о ком-то заботиться. Если какая-то особа завоевывала ее привязанность и доверие, Государыня начинала проявлять интерес к мельчайшим деталям ее жизни. “Вера, Надежда, Любовь – это все, что имеет значение», – имела обыкновение говорить Ее Величество.

Иногда меня удивляло, почему она предпочитает друзей попроще, а не из более привилегированных кругов. Однажды, набравшись смелости, я задала Ее Величеству такой вопрос. Она мне призналась (хотя я об этом догадывалась), что …застенчива и незнакомые лица чуть ли не пугают ее.

– Меня не заботит, богат тот или иной человек или же беден. Друг для меня, кем бы он ни был, всегда остается другом». (Из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»)

«Этой же осенью Ее Величество пошла с Вырубовой в Ялту за покупками. Вскоре пошел сильный дождь, так что, когда Ее Величество вошла в магазин, с ее зонтика натекли большие лужи на пол, и приказчик строго сказал ей, указав на подставку для палок и зонтиков: “Мадам, для этого есть вещь в углу”. Императрица покорно поставила зонтик, но велико же было смущение приказчика, когда Вырубова сказала “Александра Федоровна”, – и он догадался, с кем разговаривал». (Из воспоминаний Т.Мельник (Боткиной)

«Свадьба моя была 30 апреля 1907 года в церкви Большого Царскосельского Дворца… Прощаясь, Императрица, по обыкновению, тихонько передала мне письмо, полное ласки и добрых советов насчет моей будущей жизни. Каким ангелом она казалась мне в тот день, и тяжело было с ней расстаться.

Тяжело женщине говорить о браке, который с самого начала оказался неудачным, и я только скажу, что мой бедный муж страдал наследственной болезнью. Нервная система мужа была сильно потрясена после японской войны – у Цусимы; бывали минуты, когда он не мог совладать с собой; целыми днями лежал в постели, ни с кем не разговаривая. Помню, как во время одного из припадков [сумасшествия] я позвонила вечером Государыне, напуганная его видом. Императрица, к моему удивлению, пришла сейчас же пешком из дворца, накинув пальто сверх открытого платья и бриллиантов, и просидела со мной целый час, пока я не успокоилась.

После года тяжелых переживаний и унижений несчастный брак наш был расторгнут. Я осталась жить в крошечном доме в Царском Селе, который мы наняли с мужем; помещение было очень холодное, так как не было фундамента и зимой дуло с пола… Когда Их Величества приезжали вечером к чаю, Государыня привозила фрукты и конфеты… Мы тогда сидели с ногами на стульях, чтобы не мерзли ноги. Их Величества забавляла простая обстановка. Помню, как Государь, смеясь, сказал потом, что он согрелся только в ванной после чая у меня в домике». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«Во время семейных бесед их разговор был всегда далек от всяких мелких пересудов, затрагивавших чью-либо семейную жизнь и бросавших какую-либо тень на одну из сторон. В течение многих дней и вечеров, когда я имел радость находиться в близком общении с Царской Семьей, я ни разу не слышал даже намека на сплетню, столь оживлявшую всегда все классы как нашего, так и иностранного общества. Попытки некоторых близких лиц нарушить это обыкновение неизменно встречались молчанием и переменой разговора. В этом отношении Семья моего Государя была единственной из всех, какие я когда-либо знал: о них сплетничали все, даже близкие родные, они не сплетничали ни о ком. Вся грязь человеческой жизни, с которой Его Величеству, как высшему лицу, приходилось невольно сталкиваться, вызывала в нем, по известным мне случаям, ярко выраженное отвращение, полное брезгливого нежелания останавливать на них свое внимание или входить в подробности. Но вся Семья отнюдь не обособлялась от жизни в других ее проявлениях». (Из воспоминаний флигель-адъютанта А.А.Мордвинова «Из пережитого»)

«Блистательное ли окно дворца, слепое ли окошечко подвала – одно устремление мысли ввысь. Ни одной “фразы”, ни одной позы, никогда о себе. Только обязанности, долг перед мужем-Царем, Наследником-сыном. Никогда перед людьми – всегда перед Богом. /…/ Трогательна была их любовь и прямо обожание родителей и взаимная дружба. Никогда не видел такого согласия в столь многочисленной Семье. Прогулка с Государем или совместное чтение считалось праздничным событием».

(Из воспоминаний И.В. Степанова «Милосердия двери. Лазарет Ее Величества»)

«Последнее время у Императрицы все чаще и чаще повторялись сердечные припадки, но она их скрывала и была недовольна, когда я замечала ей, что у нее постоянно синеют руки и она задыхается. “Я не хочу, чтобы об этом знали”, – говорила она. Помню, как я была рада, когда она наконец позвала доктора. Выбор остановился на Е.С. Боткине, враче Георгиевской общины, которого она знала с японской войны, – о знаменитостях она и слышать не хотела. Императрица приказала мне позвать его к себе и передать ее волю. Доктор Боткин был очень скромный врач и не без смущения выслушал мои слова. Он начал с того, что положил Государыню на три месяца в постель, а потом совсем запретил ходить, так что ее возили в кресле по саду. Доктор говорил, что она надорвала сердце, скрывая свое плохое самочувствие. Их Величества не смели болеть, как простые смертные, – малейший их шаг замечался, и они часто пересиливали себя, чтобы присутствовать на обеде или завтраке или появляться в официальных случаях». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«У России два союзника –

армия и флот»

Забота Императора об армии

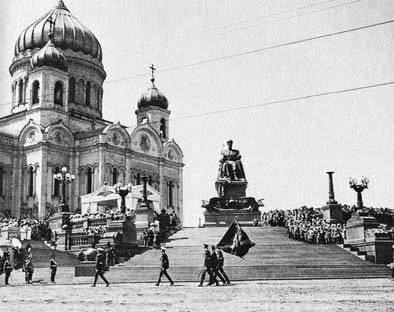

Внешнюю политику Николая II всегда отличало желание привнести в государственную жизнь христианские религиозно-нравственные принципы своего мировоззрения. Но, несмотря на его искреннее стремление к миру, в его царствование Россия участвовала в двух кровопролитных войнах, приведших к внутренним смутам. Помня наставление своего отца о том, что у России есть только два союзника – ее армия и флот, Государь очень заботился об укреплении обороноспособности страны.

«Государь обожал армию и флот; в бытность Наследником он служил в Преображенском и Гусарском полках и всегда с восторгом вспоминал эти годы. Государь говорил, что солдат – это лучший сын России. Ее Величество и дети одинаково разделяли любовь к войскам – “все они были душки”, по их словам. Частые парады, смотры и полковые праздники были отдыхом и радостью Государя. Входя после в комнату Императрицы, он сиял от удовольствия и повторял всегда те же самые слова – “is was splendid” (англ. “это было превосходно”. – Примеч. авт.), никогда почти не замечая каких-либо недочетов. /…/ Бывая в собраниях и беседуя с офицерами, Государь говорил, что он чувствует себя их товарищем; одну зиму он часто обедал в полках, что вызвало критику, так как он поздно возвращался домой. … Любил Государь посещать и Красное Село». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы моей жизни»)

«В первые же годы его царствования были увеличены содержание офицеров и пенсии. В желании скрасить казарменную жизнь и зная, как солдат, взятый от сохи, тяготится замкнутой жизнью в казарме, Государь приказал увеличить число и продолжительность их отпусков. Упразднены были в связи с этим вольные работы в полках, исполнявшиеся осенью, когда именно солдаты могли увольняться в отпуск. При постройке казарм приказано было обращать особое внимание на устройство квартир для семейных офицеров. Понимая, какое значение для всего уклада офицерской жизни имеет офицерское собрание, в особенности в глухой провинции, Государь неоднократно помогал оборудованию их из собственных средств. По личному почину Государя улучшено было довольствие солдат. …Государем проведено было производство обер-офицеров в чины через каждые четыре года. …Для возвышения звания солдата в собственных его глазах отменены были телесные наказания для штрафованных солдат». (Н.Д. Тальберг, «Светлой памяти возлюбленного Государя»)

«Армия и Флот представили Его Величеству просьбу о производстве себя в чин генерал-майора и контр-адмирала, но Царь ответил: “Я храню чин, данный мне покойным Императором – моим отцом”.

…Забота Государя об офицерах и солдатах проявлялась беспрерывно. Часто, узнав о затруднительном материальном положении кого-нибудь из них, Царь оказывал помощь из своих личных средств. Вот один из многих примеров: в русско-японскую войну 19-го конного пограничного полка Заамурского округа ротмистр Виторский со своим спешенным эскадроном отбил 8 атак японской пехоты под Ляоляном. Перед позицией оставались лежать наши раненые, которых под огнем выносили вызвавшиеся на это солдаты, но когда этих добровольцев японцы стали подстреливать, то ротмистр сам стал выносить своих раненых солдат. После 8-ой атаки в строю эскадрона осталось 15 солдат и из офицеров – один ротмистр с 26 ранениями штыками и пулями. Когда об этом узнал Государь, то приказал ротмистра Виторского на личные средства Его Величества отправить к знаменитым врачам в Швецию на лечение. Через 10 месяцев ротмистр Виторский на костылях представлялся Его Величеству. Государь, подойдя к выстроившимся офицерам, к первому подошел к ротмистру и сказал: “Рад видеть вас, полковник! Живите и будьте здоровы на славу и радость Родины. Я и весь русский народ гордится вами и вашими славными ранами”. Государь обнял и поцеловал его. Художник Самокиш по повелению Царя написал картину подвига, которая была помещена в Эрмитаже, но Государь купил ее себе и повесил в своем рабочем кабинете в Зимнем Дворце, сделав надпись под ней: “Все за одного и один за всех”». (Из статьи полковника Шайдицкого «Государь Император – солдат и верховный вождь»)

«Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене снаряжения пехоты Государь решил проверить предложенную систему самому и убедиться в ее пригодности при марше в сорок верст. Он никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект нового обмундирования, данного для испробования находившемуся близ Ливадии полку. Надев его, вышел из дворца совершенно один, прошел двадцать верст и, вернувшись по другой дороге, сделал всего более сорока, неся ранец с полной укладкой на спине и ружье на плече, взяв с собой хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату.

Вернулся Царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в восемь или восемь с половиной часов, считая в том числе и время отдыха в пути. Он нигде не чувствовал набивки плечей или спины; и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил. Командир полка, форму коего носил в этот день Император, испросил в виде милости зачислить Николая II в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Государь на это согласился и потребовал себе послужную книгу нижнего чина, которую собственноручно заполнил. В графе для имени написал – “Николай Романов”, о сроке же службы – “до гробовой доски”». (Из воспоминаний А.А. Мосолова)

«Трубачи заиграли полковой марш… Государь взял на руки Наследника и медленно пошел с Ним вдоль фронта казаков. Я стоял на фланге своей 3-ей сотни, и оттуда заметил, что шашки в руках казаков 1-ой и 2-ой сотен качались… Разморились… Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошел за Государем и смотрел в глаза казаков, наблюдая, чтобы у меня-то в моей “штандартной” вымуштрованной сотне не было шатания шашек. Нагнулся наш серебряный штандарт с черным двуглавым орлом, и по лицу бородача старообрядца, красавца вахмистра, потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как Государь шел с Наследником вдоль фронта, плакали казаки и качались шашки в грубых мозолистых руках, и остановить это качание я не мог и не хотел…» (Из воспоминаний генерала П.Н. Краснова, смотр Лейб-Гвардейского Атаманского полка, 1907 г.)

«Помню …один совершенно исключительный случай, говорящий о необычайной деликатности Государя. Накануне я стоял “собаку”, то есть вахту, от двенадцати до четырех часов ночи, и Его Величество, выйдя в первом часу ночи на палубу, пожелал мне спокойной вахты. Утром он обратился к вахтерному начальнику, прося его вызвать меня для прогулки на двойке, но потом, вспомнив, что я стоял “собаку”, сказал, что не надо меня будить. По возвращении с прогулки все сопровождавшие Государя приглашались к чаю – подавалась чудная простокваша, молоко и фрукты. Государь сам обращал внимание на то, кто что ест, и приказывал Великим Княжнам угощать нас, и сам же нередко рассказывал с большим юмором воспоминания о своих посещениях, когда он был еще Наследником, иностранных государств. В обращении с матросами и нижними чинами чувствовалась неподдельная, искренняя любовь к простому русскому человеку. Это был поистине отец своего народа». (Из воспоминаний Н.Д. Семенова-Тян-Шанского)

«Когда мне исполнилось 14 лет, дома я уже не жил, а был послушником в монастыре, а потом семинарию окончил и в 19 лет стал иеромонахом. Был царским священником, ездил по вагонам причащать раненых солдат. Случилось так, ехали мы с фронта, везли целый вагон раненых. Они были положены в три этажа, даже повесили люльки для тяжело раненных. В дороге, на ходу, у нас совершалась литургия с 7 до 10 утра. Все солдаты посходились со всех вагонов, за исключением дежурных, но в этот раз и дежурные пришли, так как день был воскресенье по Божьему Промыслу. Один вагон был церковь, другой кухня, дорожная больница. Состав большой – 14 вагонов. Когда мы подъезжали, где шел самый бой, австрийцы неожиданно сделали засаду и перевернули все вагоны, за исключением четырех вагонов, которые остались невредимыми по Промыслу Божьему. Проскочили чудом, все солдаты были спасены, и еще удивительно, что и линия была повреждена. Сам Господь нас вынес из такого огня. Приехали в Царьград (царствующий град Петербург), а нас там уже встречали. Выходим из вагонов, смотрим – дорожка метров 20 в длину постлана с вокзала до самой площади. Сказали, что приехал Царь и хочет нас всех видеть. Мы выстроились в два ряда, солдаты и священники из разных поездов. В руках держим кресты служебные и хлеб с солью. Приехал Царь, стал посреди нас и сказал речь: “Святые отцы и братия! Благодарю вас за подвиги. Пусть же Бог пошлет на вас Свою благодать. Желаю вам уподобиться Сергию Радонежскому, Антонию и Феодосию Печерским и в будущем молиться за нас всех грешных”. Так все и исполнилось. После его слов мы все, военное духовенство, попали на Афон. И все, кому он пожелал святости, были схимники, в том числе и я грешный». (Рассказ иеросхимонаха Кукши (Величко)

«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

Русско-японская война и революционное движение 1905–1907 годов

В январе 1904 г. вспыхнула русско-японская война. Япония внезапно, без объявления войны, напала на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Россия начинала кампанию в неблагоприятной обстановке, хотя военные агенты на Дальнем Востоке сообщали об энергичных приготовлениях Японии. Военное министерство в лице генерала А.Н. Куропаткина не проявляло интереса к дальневосточным проблемам. Военный министр еще в 1903 г. упорно доказывал невозможность отправки значительных подкреплений на Дальний Восток, т. к. это ослабило бы, по его мнению, страну на западной границе. «Я не переставал в течение двух лет ему говорить, – писал Государь Императору Вильгельму в апреле 1904 г., – что надо укрепить позиции на Дальнем Востоке. Он упорно противился моим советам до осени, а тогда уже было поздно усиливать состав войск». России было чрезвычайно трудно вести войну на далекой окраине (7000 км от столицы), связанной с центром государства только одной железнодорожной линией. Первый год войны закончился неудачно – после десятимесячной осады Порт-Артур пал, затем последовал ряд поражений на полях Маньчжурии. Но к лету 1905 г. ситуация существенно изменилась: на театре военных действий была сосредоточена прекрасно вооруженная, численно превосходящая противника армия – около 300 тыс. чел. Япония уже истощила свои ресурсы, Россия же почти не ощущала экономических и финансовых затруднений в связи с войной – урожай 1904 г. был обильным, продолжался рост промышленного производства, золотой запас Госбанка за год увеличился на 150 млн. рублей, налоговое же бремя возросло лишь на 5% в сравнении с 85% в Японии. Однако такое положение дел не устраивало не только противника, но и внутренних врагов самодержавия. «Если русские войска одержат победу над японцами, что в конце концов совсем уж не так невозможно, как кажется на первый взгляд, – писал нелегальный либеральный журнал “Освобождение”, выходивший за границей под редакцией Петра Струве, – то свобода будет преспокойно задушена под крики ура и колокольный звон торжествующей империи». Революционные партии, поддержанные левой интеллигенцией, активизировали агитацию и в армии, и по всей стране. В воззвании партии эсеров (социал-революционеров) к офицерам русской армии говорилось: «Всякая ваша победа грозит России бедствием укрепления порядка, всякое поражение приближает час избавления. Что же удивительного, если русские радуются успехам вашего противника?» Не отказывались внутренние враги государственного строя и от материальной помощи внешних врагов России. Руководитель боевой организации эсеров Б.В. Савинков в своих воспоминаниях пишет о пожертвовании американскими миллионерами революционным партиям 1 млн. франков для вооружения народа. Английский журналист Диллон, открытый противник царской власти, в книге «Закат России» признает: «Японцы раздавали деньги русским революционерам известных оттенков, и на это были затрачены значительные суммы. Я должен сказать, что это бесспорный факт». Об этом же свидетельствует в своих мемуарах бывший русский посланник в Токио барон Р.Р. Розен.

Игумен Серафим (Кузнецов) в книге «Православный Царь-мученик» пишет о том, что эту войну разожгли те же закулисные силы, что и Первую мировую, и революцию: «Государь всеми мерами старался избежать войны, но она загорелась неожиданно, как загорается в доме пожар, без воли хозяина. /…/ Когда военное счастье начало склоняться на нашу сторону, то Англия заключает союз с Японией, не дав возможности нам выиграть войну, как было в Турецкую войну. Видимо, по попущению Божию эта война повергла Россию в пучину бедствий. Мы не заметили вовремя, что за спиною открытого противника стояла знакомая уже нам историческая рука, подготовившая нам это бедствие. Эта война была вызвана недругами России и даже самой Японии, ибо у России и Японии должна была быть взаимная дружба и единение на благо общего мира народов».

«Тяжкое горе переживает теперь Россия. Минул уже год несчастной войны, флот уничтожен. Наши храбрые воины гибнут десятками тысяч от вражеского оружия. Армия терпит поражение за поражением. Полное уныние в сердцах наших. Не в первый раз посещают Русь Святую тяжелые бедствия. Пережила она времена самозванщины, с честью и торжеством вышла из вековой борьбы со шведами и из страшных Наполеоновских войн. Но не тою Русь была тогда, какою стала теперь. В те времена она сильна была любовью и святой верой своей, непоколебима в своей преданности Царю и Отечеству. А ныне что мы видим? Идет тяжкая война. Сплотиться бы всем нам надо в высоком самоотвержении, полном патриотическом чувстве, а вместо этого в земле нашей царит внутренняя смута. Родные сыны России, под влиянием неведомых в старину пагубных учений, враждою раздирают ее материнское сердце. Любви к Церкви нет, благоговение к власти исчезло. Все перевернулось вверх дном: наука брошена, святое все попрано. Вот где настоящее горе и несчастье России. Не стало ничего святого, неприкосновенного для нас. Страх Божий утратили мы, а грубый эгоизм современных “сверхчеловеков” возлюбили». (Из статьи митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского), 1905 г.)

Благодаря активной пропагандистской деятельности революционных партий в январе 1905 г. в Петербурге разразилось рабочее движение невиданной силы, была спровоцирована почти всеобщая забастовка. Революция началась с трагических событий 9 января. Под руководством одного из организаторов выступлений рабочих священника-социалиста Георгия Гапона была составлена петиция к Царю, наряду с экономическими пунктами содержащая политические требования, затрагивающие основы государственного устройства – созыв «народного представительства», полная политическая свобода, «передача земли народу». Составители петиции не только выдвигали требования провокационного характера, но и желали, чтобы Царь тут же перед толпой «поклялся выполнить их», хотя сама идея вручить ему документ в Зимнем Дворце была заведомо невыполнима – Государь в эти дни находился в Царском Селе, что было известно организаторам беспорядков. Гапон перед началом «мирного» шествия разъяснял: «Если нас будут бить, мы ответим тем же, будут жертвы. Разгромим оружейные магазины, разобьем тюрьму, займем телефон и телеграф, – словом, устроим революцию…» Военные и полицейские власти, поняв, что агент Гапон, уверявший их, что шествие не состоится, – провокатор и ведет двойную игру, приняли решение ввести в столицу крупный контингент войск и блокировать центр города. Когда из толпы стали раздаваться выстрелы по преградившим шествию путь солдатам, войска открыли ответный огонь. Демонстранты пустили в ход оружие и бомбы из захваченного ими оружейного склада, началось строительство баррикад. В столкновениях погибло 96 и было ранено 333 человека. Государю доложили о готовящемся «действе» лишь в последний момент. 9 января он записал в дневнике: «Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!» Царь уволил начальника петербургской полиции и министра внутренних дел, выделил средства на помощь семьям пострадавших и принял рабочую депутацию. Однако «Кровавое воскресенье» стало мощным орудием широчайшей революционной агитации для радикалов и дало толчок новым волнениям и забастовкам во многих городах по всей стране.