Полная версия

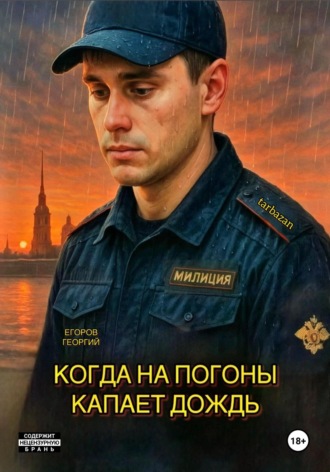

Когда на погоны капает дождь

Георгий Егоров

Когда на погоны капает дождь

ГЛАВА 1 «ТЯЖЕЛОЕ НАЧАЛО»

– «Давным-давно в одной далёкой-далёкой галактике…» – так бы начал кто-то пафосный, в мантии и с лазерным мечом наперевес. Но я не Джедай, и мантия у меня максимум – халат с вытянутыми локтями. Поэтому начну по-нашему, по-земному.

Меня зовут Егор. Фамилия – Дымов. Самый обычный парень. Таких, как я, сотни: в автобусах, в очереди за шавермой, в метро с наушниками на всю башку. Родился в Ленинграде, но не успел оглянуться, как город снова стал Санкт-Петербургом. Местные чиновники устроили опрос: мол, вернём ли историческую справедливость? Вернули. Через три месяца, 6 сентября 1991 года, Ленинград официально превратился обратно в Питер. А я – из ленинградского школьника стал петербуржским недоучкой.

Люблю свой город – в нём кусочки Европы на каждом углу. Немного Голландии, щепотка Франции, пара мазков Швеции, и всё это сверху залито русским духом и утренним дождём. Говорят, Пётр I вдохновлялся Амстердамом, но что-то пошло не по плану, и теперь у нас на одной улице могут стоять французские балконы, итальянские арки и лужа по колено.

Школа у меня была обычная, советская – со стендами, портретами и запахом столовки, который держится в памяти крепче химических формул. Учился я неважно. Особенно в старших классах. Чуть не остался на второй год в девятом – сражение за аттестат велось кровью, потом и родительскими визитами к директору. ЕГЭ тогда ещё не придумали, и слава Богу. У нас были нормальные экзамены, рефераты, шпаргалки, написанные на линейке и спрятанные в рукаве.

Химия и биология – вот что я по-настоящему любил. Особенно химию. Это же кайф – смешивать реактивы, делать вид, что ты – второй Менделеев, хотя на деле просто бахнул в пробирку, и теперь в кабинете дым и паника. Биологию я вообще выбрал на выпускной экзамен и сдал на "отлично". А вот вступительные в вуз я благополучно провалил – даже как-то с вдохновением. Сцена была короткой: я – у доски, комиссия – с выражением вселенской жалости, и финальный аккорд: "Следующий!"

Выбор после школы был простой, как топор: либо армия, либо милиция. Армия – мимо, потому что в Чечне тогда полыхало, и всех срочников пихали туда, независимо от желания жить. Поэтому – ментовка. Правда, я ещё не знал, что с ментовки на войну попадёшь даже быстрее, чем из армии, но это уже совсем другая история.

Медкомиссия… Вот где настоящий триллер. Военно-врачебная комиссия – это такая машина времени, где тебя осматривают доктора, которые лично видели Брежнева и, кажется, лечили Андропова от геморроя. Тесты на психику – отдельная пытка. Я до сих пор хочу найти человека, который придумал эти вопросы, и прибить его в комнате с гастроэнтерологом.

Хирурги смотрят на тебя, как на ходячее криминальное досье. Тебе пересчитывают все вены, будто ищут контрабанду. Если где-то найдётся варикозный узелок – всё, свободен. Татуировки? Перерисуют с такой точностью, что кажется, художник Третьяковской галереи тайком подрабатывает в комиссии.

Гастроэнтеролог сразу отправляет тебя на гастроскопию, потому что "у тебя кожа не того оттенка". А делать это надо не в ведомственной больнице – туда тебя не пускают, ты ещё никто. Иди в свою родную поликлинику, где на УЗИ и гастру очередь из бабушек до конца света. В общем, весь путь к погонам начинается с беготни по больницам, коробок конфет и лёгкой коррупции в духе "а может, без очереди договоримся?"

Спустя два месяца ада, нервов и унижений я наконец держал в руках заветную бумажку: "Годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации". Я-то думал, что на этом всё – приключения закончились. Ха. Наивный. Сопливый. Но с амбициями.

Ах да! Чтобы попасть на ВВК, сначала надо пройти собеседование в отделении милиции. Я жил на Ржевке – это Красногвардейский район, кто не в курсе. Вариантов было немного, выбрал ближайшее ОВД. Прошёл коротенькое собеседование: спросили, курю ли, сижу ли на наркоте, есть ли судимость. Отвечал "нет", хотя по мне, наверное, уже было видно, что я просто не успел.

Так что да… В общем, я попал. В милицию.

Милиция встретила меня не фанфарами и формой по размеру, а запахом мокрой резины, застарелого перегара и общей атмосферой утомлённого раздолбайства. Первое впечатление было такое, будто попал не на службу, а на съёмки отечественного ремейка «Улиц разбитых фонарей». Без актёров. С живыми типажами.

Мой наставник, старший лейтенант по фамилии Кожемякин. С первой встречи он дал понять – жизни тут не будет. Особенно у тех, кто «с улицы» и не имеет родственников в прокуратуре или хотя бы дальнего кума в МВД.

– Ну что, Дымов, – сказал он с интонацией палача перед казнью, – хочешь в патруль – научись молчать, быстро бегать и не задавать тупых вопросов.

Я кивнул. Бегать я умел. Молчать – научусь. Вопросы… Ну, с этим сложнее. Особенно когда ты стоишь на улице в форме, похожей на картонную броню из магазина карнавальных товаров, и пытаешься понять, где у тебя рация, а где портупея – и почему всё это такое неудобное, чешется и пахнет как дедовский сундук с дачи.

Первый рабочий день – как первое свидание: неловко, страшно и хочется домой. Патрульный пост выпал мне на Удельной – место специфическое, с местной фауной, флорой и гражданами, у которых на лбу не написано, чем закончится твоя встреча с ними: протоколом или вызовом скорой.

В паре со мной был сержант Ковырзин. Он не курил, не пил и не улыбался с 1986 года. Говорил тихо, но угрожающе. Лично я считал, что он просто давно умер, но никто ему об этом не сообщил. Он был чем-то вроде ходячей легенды – в том смысле, что никто не знал, откуда он взялся, но все его боялись.

– Главное, – сказал он, – не геройствуй. Тут не кино. Ты не Ван Дамм. Ты даже не Дукалис.

Я промолчал. Ван Даммом себя никогда не чувствовал, а кто такой Дукалис в контексте патрульно-постовой службы – даже не рискнул уточнять.

Первый вызов был весёлый: бабушка вызвала наряд, потому что её кот нагадил в тапки, а сосед сверху утверждал, что это был именно его кот. Бабушка требовала дактилоскопию. Я пытался объяснить, что это не совсем в нашей юрисдикции. Сосед орал, что вообще-то котов у него два, и один умеет открывать двери и читать, и приносить ему газеты. Вся сцена больше напоминала сюрреализм на фоне типового хрущевского ада, где запах капусты и кошачьего корма свисал с потолка, как гобелен из депрессии.

И это был только понедельник.

Дальше – больше. Пьяные ссоры, обморочные старушки, мужики, которые забыли, как зовут их жён, и жёны, которые почему-то всегда помнили, как зовут любовницу. Один раз мы выезжали на вызов, где человек в халате посреди улицы утверждал, что он инопланетянин и требует срочно связаться с базой на Орионе. Ковырзин, не моргнув, сказал: – Передайте, что база закрыта на профилактику.

Чувак кивнул и ушёл. Я – тоже офигел.

На фоне всего этого я понял: служба – это не про героизм и пафос. Это когда ты два часа стоишь в дождь под козырьком магазина «Продукты», а потом пытаешься оттащить пьяного мужика от тёщи, у которой в руках половник и диагноз – повышенное давление.

А ещё – это про форму, которая вечно не по размеру. Берцы натирают, брюки висят мешком, китель не застёгивается на груди, зато свободно болтается в талии. Вид у тебя, как у охранника гипермаркета, который потерял смысл жизни и нашёл бутылку за гаражами.

Я ещё не знал, что впереди – настоящая заваруха. Что через какое-то время, я окажусь в горячей точке, хотя пришёл «просто в ментовку», а не в хронику войны. Но пока всё это было далеко, как армейский казарменный ужас, который я благополучно обошёл. Или мне так казалось.

Сейчас же я стоял в отделении, на которое пал выбор моей судьбы, пил чай из железной кружки, смотрел, как на соседнем стуле дремлет какой-то старший сержант с пузом, как у беременного бегемота, и думал: «Ну, Дымов… ты, походу, вляпался».

ГЛАВА 2 «ВЛАДИМИР КОЖЕМЯКИН»

История одного русского из Баку.

Он родился в городе, где солнце светило даже ночью – в Баку, среди горячих улиц, приправленных шафраном, базарным шумом и звонкими голосами, перекатывающимися по мостовой. Владимир Кожемякин, старший сын в русской семье, оказался не просто «ребёнком переехавших», а редким сплавом культур – русской прямоты и азербайджанской душевности.

Мама с папой были русскими, но судьба забросила их на берег Каспия. Здесь Володя вырос – высокий, худой, с улыбкой, в которой искрилась золотая фикса и, по мнению дворовых девчонок, обещание чего-то озорного. В Баку он не просто жил – он дышал этим городом, его языком, его запахами и людьми. С местной детворой он слился как тёплая лавашная лепёшка с сыром – органично, с хрустом и навсегда.

Русская школа – да. Но друзья у Вовы были не те, с кем сидишь за партой, а те, с кем бегаешь по базару, ловко стаскиваешь фрукты с прилавка, жмёшься в переулке от сердитого продавца, а потом смеёшься, закинув в рот ещё горячий кусок лепёшки.

Время шло. Мелкие шалости уступили место работе. Пацаны стали парнями. Где-то там, на краю солнечного базара, жизнь впервые сказала: "Хочешь яблоко – заработай". Разгрузка машин, таскание ящиков с зеленью, поездки на сбор урожая – в этих походах Вова ел фрукты, пока не начинало щипать под рёбрами, а потом возвращался домой с полными мешками, словно малолетний торговец щедростью юга.

А потом – как у всех. Школа. Последний звонок. Армия.

Служба врезалась в него, как штык в деревянный ящик – не до крови, но с характерным хрустом. О ней он думал потом ещё долгие годы, как о человеке, которого не любишь, но уважаешь. После дембеля возвращаться в Баку смысла не было – семья уехала в Саратов. А Володя – на Кубань.

Пожил немного там. Водил. Молчал. Думал. Работал. Опять думал. Что-то не клеилось. Жизнь шла, а он стоял, словно автобус на конечной без расписания. Не устраивало всё. И тут младший брат – Сашка, малой, уехавший учиться в Питер – предложил идею: "А может, и ты к нам? В училище, образование, перспектива?"

Володя не раздумывал.

Так он оказался в Санкт Петербурге – в ЛАТУГА, (Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации), в общежитии, среди гудящих коридоров, студенческих запахов чебуреков, носков и вечных разговоров «за жизнь». Поступил легко, без особого напряга. Учёба давалась просто, сокурсники были младше лет на шесть, а Володя – старше, выше, спокойнее. Высоченный (195 см), худющий, с глазами, в которых уже был прожит кусок жизни, и с той самой фирменной ухмылкой, где на переднем зубе блестела золотая вставка – не вызывающе, а с юмором.

Скоро он стал старостой. Потому что с преподавателями умел говорить без подлизы, но по делу. Потому что на экзамене знал, когда помолчать, а когда сказать одну точную фразу, от которой у препода мёрзли очки.

Учёба – учебой, но общага не про теорему. Володя стал героем локального масштаба: девчонки тянулись к нему, как пчёлы к расплавленному мёду. Старший, внимательный, не спешащий – этим он и брал. Ходили слухи, что к окончанию второго курса он знал каждую третью студентку по имени и вовсе не по зачётке.

Но всё хорошее заканчивается. Или трансформируется.

Учёба шла к финалу, а вместе с ней приходил вопрос: "И что дальше?" Возвращаться на Кубань и опять садиться за баранку? Нет. Уже пробовал – не его. Устроиться по специальности в аэропорт Пулково? Без прописки – даже не мечтай. Арендовать Питер? Это не комнату снять – тут тебя ещё и не впишут.

И вот тут судьба снова сыграла нужной стороной кубика: милиция. Собеседование прошло легко. У Вовы – армия за плечами, училище – профильное, и возможность получить сразу офицерское звание. Плюс – милицейское общежитие. А там, глядишь, и прописка, и свой угол, и город – уже твой.

Он не стал ломаться. Не колебался. Просто принял решение.

Так Володя Кожемякин остался в Питере. Город поддался не сразу – но таких, как он, он уважал: с юмором, с характером, без истерик. С головой на плечах, с золотом на зубе – и теплом в глазах.

Санкт Петербург – город странный. Он тебя либо сразу принимает, либо долго морочит голову. С Кожемякиным он пошёл по второму сценарию. Испытал, помотал, подкинул пару вопросов: «А ты точно готов?» Володя был готов. Не жаловался, не кипишевал – просто жил.

Форма на нём сидела с непривычки как пиджак школьника на выпускном – плечи широкие, ткань хрустит, а в глазах то ли тревога, то ли азарт. Начал он в одном из райотделов города – не в центре, конечно, а в таком районе, где под ногами всё ещё скользили семечки, а бабки на скамейках знали больше, чем дежурный по сводке.

Работа… Да что тут сказать? Милиция девяностых – это не кино про доблестных. Это про пыль, жирный пот, «дворики» с характером и задержания характерней. Но Кожемякин влился. Был он не из тех, кто «с мандатом» на показ. Он работал молча, цепко, по-настоящему. И гопников видел, и домашние замесы, и поножовщину на пустом месте. С каждым говорил по-своему: с кем – по-пацански, с кем – по-отечески, а с кем и матом, но так, чтобы запомнили не злобу, а смысл.

Он вообще был тонкий психолог, хотя сам себя таким не считал. Просто чувствовал людей. Видел, где врать начнут. Понимал, когда кто врёт не от злости, а от страха. Мог задержать аккуратно, без показухи. А мог и ухо открутить – когда понимал, что другого не дойдёт. И всегда оставался собой.

Жил он всё это время в общежитии милицейском – не фонтан, конечно, но тепло, крыша над головой и главное – путь к заветной прописке. Потихоньку он врос в город.

Он привык к сырому ветру, к вечно запотевшим окнам трамвая, к звонку по рации ночью: «Выезд». Привык к взгляду дежурного, в котором всё уже сказано – усталость, привычка, непробиваемый юмор. Привык к своим. Команда у него была разношёрстная: кто с деревни, кто с армии, кто – просто от жизни спасся. Но сработались. А с кем не сработался – те сами уходили. Питер не терпит лишнего.

О личном – сказать бы: всё в ажуре. Но это не про Кожемякина. Да, женщины были. Их и раньше было немало, а с формой – тем более. Девчонки любили его улыбку, его взгляд – спокойный, взрослый, с тем самым "что-то будет" внутри. Но он не был ловеласом. Просто жил. Любил по-настоящему пару раз – один раз особенно сильно, но жизнь так повернулась, что не сложилось. Она уехала, он остался. Без соплей, без обещаний. Просто принял.

Шли годы. Капал дождь. Менты менялись, власть крутилась, а Кожемякин держал свою линию. Офицер – не по званию, а по нутру. Он не лез в карьеру – не его это. Ему важнее было делать дело, а не сидеть на совещаниях. Многое повидал, но не озлобился. Даже наоборот – становился мягче к людям и жёстче к подонкам.

Он не гнался за наградами. Хотя были. Несколько благодарностей, одна медаль, пара крепких рукопожатий от начальства – всё это где-то лежало в ящике, заваленное квитанциями и спичечными коробками с надписями «Палёнка, 1996».

А главное – было уважение. От напарников, от тех, кого он вытаскивал, от тех, кому он объяснял, что жить – можно иначе. И даже от тех, кому он ломал жизнь в кабинете – они тоже уважали. Потому что понимали: по-честному всё было. Он командир роты ППС, в звании майора милиции.

И вот однажды он стоял у окна в своей комнате, с видом на питерское небо, где всё время серо, и думал: «Ну что, Володя… Жизнь прошла? Или только начинается?» Ответа не было. Только чаёк в кружке, горячий и терпкий, и город за окном, который принял его, наконец, как своего.

А потом всё изменилось. Не по щелчку, не по сигналу с неба – как чайник, который всё жизнь тихо свистел на плите, а потом внезапно заорал и взорвался лапшой по всей кухне. Так и тут. Вроде всё по-прежнему: дождь как из ведра, рация как пыльная консервная банка с кнопкой, сигареты как обязательный ингалятор для честного мента. Но в воздухе уже витал… Дымов.

Кожемякин, как обычно, пришёл первым. Он и в отпуск ходил с графиком, и в запой по расписанию – привычка. От дежурки воняло вчерашним кофе, сегодняшним ксероксом и вечной безысходностью. Володя нырнул в кресло, выудил из пачки сигарету и приготовился к стандартному набору: скука, рутина, Антон.

Антон не подвёл. Пришёл с фингалом под глазом и лицом обиженного гиппопотама.

– Опять у тёщи? – не глядя спросил Кожемякин.

– Ага… борщ не того градуса оказался, – буркнул Антон и ушёл к кофейнику, как к священному источнику.

А через пару часов случилась весть, из тех, после которых хочется тихо застрелиться степлером: В роту ППС переводится новенький.

– Служивший? – лениво спросил Кожемякин, у Дымова, делая глоток остывшего чая.

– Нет. В универ не прошёл, в армию не хочу. – в милиции пока поработаю.

– Понятно, – кивнул Володя. И всё понял.

Звали салагу Дымов Егор. Звучало как диагноз. Вроде фамилия, а вроде и предчувствие: туман, неопределённость, лёгкая гарь.

На вид – типичный «вчерашний школьник»: худой, как лыжная палка, глаза блестят, будто только что узнал, что всё это не экскурсия. Форма на нём сидела, как на бильярдном шаре презерватив – то ли маленькая, то ли слишком. Кепка торчала на затылке, как кастрюля на кошке. Говорил бодро, уверенно, а по делу – как из учебника. И всё бы ничего – ну, салага, мало ли. Но салага оказался не промах.

– Живём, пока Дымов не пошёл на вызов, – хихикали в курилке.

– Как в сказке, только наоборот, – мрачно добавлял участковый Антон Стоян.

Но хихиканье быстро сменилось настороженным «чаво?». Дымов оказался сообразительным. Он замечал то, мимо чего старики проходили годами.

ГЛАВА 3 «СЫТ ПО ГОРЛО»

Мне казалось – майор Кожемякин меня просто ненавидел. Не сгоряча, не за что-то конкретное, а как в школьные годы ненавидят соседа по парте, который дышит громче, чем должен. Он посылал меня и моего напарника, сержанта Андрея Ковырзина, на такие вызовы, что иной раз мы переглядывались и спрашивали сами себя: «Это вообще реальность, или нас кто-то снимает в чёрной комедии без сценария?».

Мне было жаль Ковырзина – ведь страдал он, по сути, из-за меня. Если бы не я, может, его бы оставили на спокойной дежурке, со скучными пьяными ссорами да потерянными паспортами. Но Кожемякин будто изощрённо подбирал вызовы – самые ароматные, самые сочные из всей карты Красногвардейского района. У этого волчары был нюх. Настоящий инстинкт ищейки, только вместо наркотиков – дичь.

Вот едем мы с Ковырзиным, и по рации – свеженькое: соседи жалуются на «неприятный запах» из квартиры. Мы переглянулись, оба не сказали ни слова, просто хором выдохнули: – Кожемякин, сука…

На месте всё как по учебнику: возле двери – толпа соседей с вытянутыми шеями и полными надежды глазами. Театр смерти на бис. Запах – не резкий, не свежий, как с мясного прилавка, а уставший, выветрившийся, с налётом безысходности. Гнилое мясо, которому уже всё равно, что про него думают.

Сами дверь мы открыть не имеем права – если, конечно, не уверены, что внутри происходит преступление. А как это проверить? Да никак. Если соседи не нажалуются, если наводки нет – стой, нюхай, жди.

Я доложил по рации, что мы на месте: дверь заперта, изнутри, пахнет характерно. По идее, надо ждать участкового, чтобы он дал команду слесарю на вскрытие. Но…

– Дымов! – раздался голос Кожемякина сквозь хрипящую рацию. – Участковый Стоян на срочном вызове, так что вскрывай самостоятельно и потом доложишь.

И как-то отчётливо я представил себе, как он сейчас сидит у себя в кабинете с этим же Стояном, пьёт чай и давится от смеха.

– Принял. Конец связи, – ответил я.

Ковырзин, будучи старшим по званию, оперативно нашёл слесаря из местного ЖКХ. Почему он, сержант, не связывался с Кожемякиным напрямую? Я тоже задавался этим вопросом. Ответ оказался прост: Андрей страшно картавит, а наш позывной был триста тридцать третий. Спасибо, мать его, Кожемякину. Поэтому вся радиосвязь – моя. Я говорил, а Ковырзин молчал. И, кажется, ему это нравилось. Мы друг друга уравновешивали: он – молчун, я – рот не закрывается. Такая вот слаженная антенна.

Стоим мы у двери, соседи дышат в затылок. Им же интересно, что там. Может, Савелий скопытился? Может, наконец? Ждали, ждали – и дождались.

Слесарь, вскрыв замок, не стал задерживаться на автограф. Схватил чемоданчик и, как турбина, сдулся по лестнице вниз, поднимая дополнительную волну вони.

Открываю дверь. Страшно. Но надо. За мной Ковырзин – сдержан, как всегда. А сзади соседи в экстазе: лезут в открытую дверь, словно на бесплатную премьеру. Пришлось отмахиваться, как от мух.

В одной из комнат, прямо на линолеуме, лежал мужчина. Лицом вниз. Кожа чёрная, как уголь – ни очертаний, ни формы, ни человека. Просто масса, прижавшая к голове то ли руки, то ли остатки рук.

– Посмотришь, может, дышит? – сказал я Ковырзину и услышал тихий смешок. Цинизм – лучшее спасение.

Мы выгнали соседей. Одни в обмороке, другие – в шоке, третьи – в предвкушении, что ещё вернутся. Начали работать. Что значит "работать"? Да ничего особенного. Я вспомнил из школьной химии, что такие запахи хорошо сгорают газом. Открыл все окна, включил конфорки – пусть горит, проветривается. Ковырзин молчал. Смотрел, запоминал. Может, восхищался. Может, жалел.

Теперь оставалось ждать участкового. Формально – осмотр, направление на вскрытие. А пока – стоим на страже, чтоб ни одна пожилая любопытная морда не заглянула в квартиру.

Доложил Кожемякину: ножей, топоров, арматур и спиц – в трупе нет. Квартира закрыта изнутри. Следов борьбы – никаких. В беспорядке виноват только жизненный стиль покойного. Ответ Кожемякина был краток, как удар дубинкой:

– Ждите. Участковый в пути.

И мы… ждали.

Участковый Антон Стоян прибыл минут через двадцать, и сразу за ним, как карета по душу, приехала бригада «Ритуала» – носильщики смерти. Лицо одного было мне знакомо. Я как-то раз спросил у Ковырзина:

– Как, по-твоему, можно работать с трупами? Кто вообще в эту профессию идёт? Там, что, курсы какие-то есть?

Ковырзин ответил без тени сомнения:

– Да кто? Местные алкаши и пьяницы. Остальным в этой специальности делать нечего.

И тут меня поразило: как он ловко формулирует фразы, обходя букву "р", которую яростно коверкал с рождения. Другой бы и не заметил, а я – обомлел. Вот он, настоящий талант! Не в прозе – в умении молчать красиво.

Среди всей этой мрачной процессии я приметил одного ритуальщика – улыбчивого, ухоженного мужичка, лет тридцати, вечно свежевыбритого. Мы пересекались часто. Звали его Ринат Шарафутдинов. В один из таких выездов я как-то поинтересовался:

– Ринат, ты один держишься, а твои напарники меняются как перчатки. В чём секрет?

– Они не выдерживают и начинают пить. А я – не пью. Даже пиво. Вера не позволяет. Я мусульманин, – ответил он спокойно.

– А Коран тебе не запрещает работать с умершими?

– Нет, – сказал Ринат. Но лицо у него при этом сделалось такое, будто он что-то недоговаривает. Я не стал лезть дальше – человек весёлый, незлобный, и когда он появлялся на вызовах, даже в самых тухлых случаях, обстановка неожиданно теплела.

Этот день не стал исключением.

Стоян завершил осмотр, поставил жирную точку в протоколе – и пришло время извлекать тело. Ринат с напарником – бледным и, судя по дыханию, ещё не похмелившимся – положили носилки рядом с трупом, надели перчатки, взялись за тело, хотели перевернуть. Но не тут-то было.

Труп приклеился к линолеуму.

Серьёзно – как будто цементом придавлен. Когда они попытались его оторвать, под ним раздался хлюпающий звук, а по квартире тут же разошёлся волнообразный, свежий запах гнили. На лестничной клетке зазвучали знакомые звуки – соседи блюют. В унисон, как оркестр, без партитуры. А мы стоим. Мы – закалённые.

– И чё делать-то с ним? – спросил Ринат, слегка в панике.

– Надо его палкой как-нибудь оторвать. ««Рычаг»», – сказал я, и присутствующие посмотрели на меня так, как будто я предложил найти деревянную палку в пустыне Сахара.

Я вышел, привёл в чувство бабку-соседку, которая то ли блевала, то ли молилась, и попросил у неё что-то подходящее. Та с готовностью достала с балкона увесистый деревянный брусок – метра два длиной – и вручила мне с видом подношения. Я, как олимпийский факелоносец, занёс палку в квартиру под аккомпанемент всё тех же рвотных звуков.

Вот ведь народ… Стоят, блюют, но с места не сдвинутся – вдруг пропустят вынос тела, а потом всю неделю будут соседям рассказывать, как были очевидцами последнего выхода Савелия в свет. А то и вообще, скажут, что лично тянули его за ногу.

Ринат поддел труп палкой, дёрнул – тело отлипло, но… не полностью. Оно стало скользить, будто по льду. Пол под ним был уже мокрым от выделившихся жидкостей неопределённого цвета. Картина маслом.

Я закрыл лицо руками – от вони или чтобы скрыть улыбку, не знаю. Но глядеть, как Ринат гоняет труп Савелия по линолеуму, как на санках, было невозможно без внутренней истерики.