Полная версия

Сказание о Любви

Как далеко, однако, ушли мы от основного театра описываемых событий, далеко и по времени, и по месту. Пора возвращаться. Вместе с бабушкой в светлице жили дядя Отто с первой женой тетей Катей. В 1950 году у них родился сын Володя, которому судьба уготовила интересную, яркую, но трагически завершившуюся жизнь. С бабушкой жил ещё её младший сын Рейнгольд. Он тогда учился в нашей семилетней школе, но я его в мои дошкольные годы почему-то не помню. Он появился в моем сознании и в моем зрительном восприятии гораздо позже, уже будучи женатым и солидным во многих отношениях человеком. Возник как дядя Роман (русский вариант имени Рейнгольд). Я и сейчас зову его – дядя Роман. Но в образе его я неожиданно обнаружил много ярких, где-то даже детских, импонирующих мне красок.

Тетя Фрида с мужем дядей Робертом и с его мамой жили от нас домов через пять, ближе к краю села. В мае 1950 года у них родился сын Яша. Они очень трепетно к нему относились и баловали его, очевидно, потому, что прежде потеряли годовалого Гельмута.

Не могу сказать точно, как, когда и в каком порядке в моей памяти стали фиксироваться некоторые эпизоды, но раз я помню о них, значит, нашлись в моем персональном компьютере крючочки, за которые эти эпизоды зацепились. Первый эпизод: я стою перед хором учеников Волгодоновской школы на районном смотре художественной самодеятельности, смотрю на папу, который этим хором руководит, и мы поем песню, в которой есть такие слова: "… мы довольны от души, до признанья хороши…" Слов я больше не помню, но мелодию помню от начала до конца.

Второй. Я сижу у бабушки в светлице и вдруг вижу, как к окну с лошади наклоняется "бабай" (так называли казахов в плащах с островерхими башлыками, ими пугали детей) и манит меня к себе. Я сначала испугался, а потом узнал в "бабае" отца, который звал меня прокатиться верхом. От такого фантастического предложения трудно было отказаться. Хорошо помню, как я ехал по селу, гордо восседая впереди отца.

Третий. Летом меня заставляли нянчить двоюродного брата Яшку. Я должен был укачать его в самодельной качалке в соседней хате и неотлучно охранять его сон; если проснется – подкачивать. Это было трудное задание, так как Яшка постоянно плакал. Когда у меня заканчивалось терпение, я сильно ущипывал братана, он начинал орать благим матом, прибегал кто-то из взрослых, и – да здравствует свобода! Позже, в сознательном возрасте, я покаянно признался Яше в этом акте насилия над беззащитным существом, но брат мой не выразил никакого восторга и лишь смущенно почесывал ущипнутые когда-то места…

Что еще осталось в памяти, чем же я занимался в эти ранние годы? Зимой я в основном сидел дома один, родители с утра до вечера были в школе. Наверно, меня контролировала бабушка, но я этого не помню. Более пристального и постоянного внимания требовал мой двоюродный брат Володя. Вряд ли я тяготился одиночеством. Наверняка у меня были игрушки, но и их я не помню. Помню только, как в четыре года папа подарил мне коня-качалку, и помню фотографию, где я гарцую на этом коне.

Но самым любимым моим занятием было сидеть под столом, закрытым свешивающейся скатертью, на перемычке, соединяющей ножки стола, и воображать себя либо водителем автомобиля, либо чаще всего летчиком и совершать многочасовые, а то и многодневные путешествия. Самолет мой был оснащен всем необходимым для длительных беспосадочных перелетов: там были и спальня, и столовая, и прочие необходимые элементы жизнеобеспечения. Куда только фантазия не уносила меня. И непременно на борту была… невеста. Да-да, государи мои, – самая настоящая, живая и обожаемая невеста. А иначе одиссея теряла смысл. Вот тут и вспомнишь Фрейда, который лучшие порывы души сводил к сексуальным побуждениям, и, может быть, даже усомнишься в Божеском порядке вещей… Но лишь на одно мгновение, ибо тебя тут же пронижет какой-то волшебный свет и захлестнет ликующей волной, и ты воскликнешь в порыве экстаза: да здравствует Любовь! Ночью невеста спала, а я мужественно вел наш корабль через все преграды, которых было немало. "…В дымно-синие туманы, где царевна спит… Спит в хрустальной, спит в кроватке долгих сто ночей, и зеленый свет лампадки светит в очи ей…" (А. Блок).

По выходным у бабушки в светлице собирались взрослые и лузгали (у нас говорили "лускали") семечки. Причем шелуха не выплевывалась, а постепенно вываливалась изо рта, свиваясь в живую рябую движущуюся гирлянду, подобно фаршу из мясорубки. Достигая критической массы, гирлянда обрушивалась на земляной пол. Кажется, даже устраивались соревнования, у кого гирлянда длиннее. Это был высший пилотаж и предмет зависти для нас, пацанов. К концу посиделок пол покрывался довольно толстым слоем шелухи, который отнюдь не создавал впечатление мусора, а скорее мягкого пестрого ковра, и мне всегда было жалко, когда его сметали.

Помню, как папа запрягал собаку Тузика в санки (упряжку шил сам), и Тузик таскал меня по сугробам. Причем я больше распахивал носом снег и рыл воронки, нежели ловил кайф в быстрой езде. Не могу сказать, что эта забава доставляла мне удовольствие, но вел себя я стоически и никогда не ныл. Стыдно было перед папой и Тузиком, который был в диком восторге и носился как бешеный. Еще бы: посиди-ка весь день на цепи при исполнении…

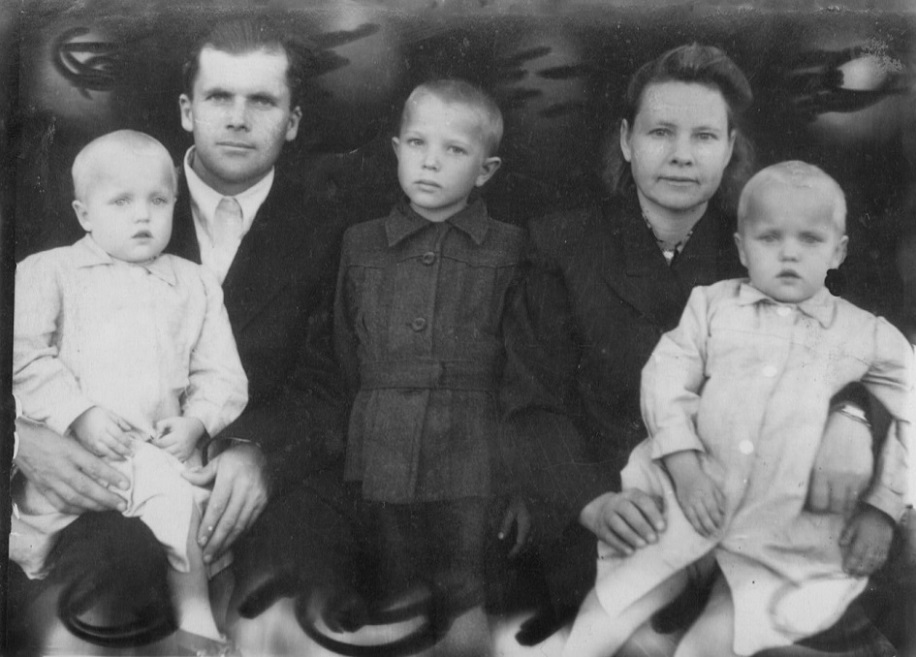

Июнь 1952 года. Мы ждем появления на свет моих сестер-близняшек. Пятнадцатое июня, в школе выпускной вечер. Я со старшеклассниками прямо из школы бегу в больницу (так мы называли Волгодоновский медпункт). Папа уже там. Все возбужденные, радостные, папа улыбается, а я не могу понять, почему две? С этого момента жить стало лучше, жизнь стала веселей. Я приобрел статус старшего брата – это ко многому обязывало. Никакого ущемления своих прав я не ощутил. Напротив, почувствовал не то чтобы ответственность, но свою нужность, понял, что без меня родители обойтись никак не могут. Не скажу, чтобы роль няньки меня сильно обременяла, тяготила, тем более что сестренки были спокойные, не капризные, не плаксивые. И мама вспоминала, что нянькой я был хорошей. Бегу, бывало, и кричу: "Мама, две закачал!". Старался, хотел, чтоб меня похвалили. Папа сделал для сестер двухместную коляску, и я раскатывал их по двору и даже выезжал на улицу. "Сестры! Нежные сестры! Я в детстве вам клялся навеки, только с вами я счастлив, и только меж вами я свой!" (В. Брюсов).

Папа, мама, я и сестры. 1953 г.

Как это я до сих пор не объявил имён этих забавных крошек, этих милых мордашек? Да вы, верно, и сами догадались. Правильно: Светлана (тут, конечно, не обошлось без влияния Василия Андреевича Жуковского) и Людмила (а здесь, смею надеяться, воздействовал на умы сам Александр Сергеич Пушкин)! Во-первых, произносятся легко, даже для грудного младенца. Во-вторых, звучат музыкально, благостно. Можно и в-третьих, и в-четвертых, но главное, как сказал парашютист, случайно забывший парашют в самолете, вовремя остановиться. В отношении имен не могу не согласиться с древними, которые утверждали, что правильный выбор имени не только благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, но и вообще составляет более половины жизненного успеха. Надеюсь, все давно поняли, что с их именами более или менее все в порядке.

А что делать с их абсолютной внешней идентичностью, никто в ту, уже канувшую в Лету эпоху не знал. Да и что тут вообще можно было сделать?! В этой неутешительной истории утешает хотя бы то, что распознавать их, и то не без труда и не всегда, могли только я и мама.

Землянка наша была своего рода очагом русской культуры: здесь как бы негласно утвержден был русский язык. Даже баба Кохша, когда спускалась к нам в подземелье, говорила хоть и на ломаном, но на великом и могучем – так гипнотически действовал на неё воздух этого очага.

А в окружающем пространстве и в первую очередь в бабушкиной светлице царил немецкий. До пятого класса я не только хорошо понимал, но свободно и бегло говорил на этом языке. Когда мы начали изучать немецкий в пятом классе, я увидел, что литературный язык сильно отличается от того, на котором говорили Волгодоновские немцы. Я счел этот обиходный разговорный язык искаженным, деформированным и удивлялся, почему папа на уроках говорит правильно, а с односельчанами – неправильно. И только значительно позже, когда готовился к кандидатскому экзамену, узнал, что язык этот ни капельки не искаженный, а один из многих немецких диалектов, которых в Германии столько же, сколько "земель" (областей), то есть шестнадцать. Называется он – "platdeusch”, и говорят на нем в Нижней Саксонии и Вестфалии. Надо же, а я сгоряча положил себе забыть этот неудобоваримый язык и, как человек прилежный и настойчивый, с поставленной задачей справился, то есть "platdeusch" благополучно забыл. Теперь не знаю ни того, ни другого.

Вот, пожалуй, и все, что я помню в дошкольные годы. Впрочем, еще один эпизод. Да это уже не просто эпизод, а чрезвычайное происшествие. В сенцах рядом с дверью в пригон, где проживали рогатые и безрогие братья меньшие, стоял высокий деревянный ларь, в котором хранились мука и отруби. А на самом краю этого ларя красовалась керосиновая лампа. При необходимости она могла перемещаться. Представьте себе, так оно и было. В темноте существо, сопровождающее лампу, – кажется, его звали Аладдин – надевало шапку-невидимку, и волшебный светильник самостоятельно парил в фантастическом пространстве, заговорщицки подмигивая желто-красным язычком и обнаруживая самые потайные уголки расположенной справа кладовки, где под семью печатями хранились сладости, – для детей, как известно, запретный плод. Впрочем, это грустная история… Но впереди – еще грустней…

Расстояние между верхним открытым краем лампы и плетенным из ивовых прутьев потолком было не больше двух спичечных коробков. И вот как-то ночью произошло возгорание доведенного до предела отчаяния пересохшего плетня. Огонь сжег почти всю крышу в сенцах и частично перекинулся в жилище братьев меньших, которые хоть и орали истошно на все голоса, но серьезно не пострадали, если не считать болевого и психического шока. Жилища старших братьев и сами они не пострадали совсем. Наутро их взору предстала живописная картина: залитые какой-то черной жижей сени, лишившиеся крыши, зато неожиданно обретшие пасмурное осеннее небо. А в нос бил противный, не имеющий аналогов запах, который еще долго держался после того, как крыша была восстановлена.

И еще одно явление – волков народу, – связанное с качеством перекрытий, всплыло в памяти. В моем раннем детстве источником своеобразной музыки, не считая радио, были волки. В послевоенные годы их было особенно много. Зимой по ночам их вой, успешно конкурирующий с воем буранов, можно было услышать либо у крошечного оконца под самой крышей на кухне, либо на крыше сарая, где находилась скотина. У некоторых сельчан волки забирались в хлев и резали овец и свиней. Нас эта беда обошла стороной. Позже, когда в селе появились ружья, мужики решили эту проблему. По крайней мере, в село волки больше не заходили.

И пора уснуть, да жалко,

Не хочу уснуть!

Конь качается качалка,

На коня б скакнуть!

Луч лампадки, как в тумане,

Раз-два, раз-два, раз!

Идет конница… а няня

Тянет свой рассказ…

Внемлю сказке древней, древней

О богатырях,

О заморской, о царевне,

О царевне… ах…

Раз-два, раз-два! Конник в латах

Трогает коня

И манит и мчит куда-то

За собой меня…

За моря, за океаны

Он манит и мчит,

В дымно-синие туманы,

Где царевна спит…

Спит в хрустальной, спит в кроватке

Долгих сто ночей,

И зеленый свет лампадки

Светит в очи ей…

(А. Блок)

Глава 2. Семилетка. Начальная школа

Ты слышишь? Чу! Звонок звенит!

Пора за парту, неофит!

1 сентября 1954 года. Впервые я оказался в большом коллективе сверстников и ребят на два года старше нас, первоклассников. До этого исторического дня я существовал в режиме одиночного плавания. Обучение в Волгодоновской семилетней школе было организовано следующим образом: 1-й и 3-й классы занимались вместе в одной комнате (в одном ряду сидели первоклашки, в другом – третьеклассники), 2-й и 4й – в другой. Старшие классы, 5-й, 6-й, 7-й, занимали отдельные комнаты, и у них уже были учителя-предметники.

В 1-м и 3-м учителем и классным руководителем был Байрит Иван Иванович (он был моим учителем до 5-го класса), во 2-м и 4-м – Д. Михаил Филиппович – высокий одноглазый (вместо второго глаза – черная повязка) участник войны; его звали циклопом. Кто прилепил к нему эту кличку (почему, например, не Кутузов?) – до сих пор остается загадкой. Ведь никто из нас, учеников, тогда понятия не имел о странствиях Одиссея. Но почему-то всем было ясно: одноглазый – значит, циклоп.

Своего первого учителя Иван Иваныча я знал еще до школы, так же как и директора школы Литвиненко Афанасия Ефимовича. Они часто бывали у нас дома, и я воспринимал их как своих. Иван Иваныч был красивый во всех отношениях человек. Фигура у него была настолько правильная, словно выполненная искусным мастером, что даже я, несмышленыш, обращал на это внимание. Причем это не была фигура атлета, скорее – интеллигента, каковым он и являлся по сути своей. Все в его облике привлекало: слегка вьющиеся темно-коричневые, зачесанные назад волосы, умные, внимательные глаза, в которых угадывалась добрая улыбка, независимо от того, каким бы строгим ни было выражение лица. Все это в совокупности, наверное, и называется обаянием. Он был еще и секретарем сельской партийной организации. Знаю, что люди его очень уважали, тянулись к нему. Помню его в окружении односельчан, что-то живо обсуждающих.

Учиться было легко и интересно. И хотя Иван Иваныч работал на два фронта, демонстрировал, так сказать, сеанс одновременной игры, но никакой суеты в классе не было: обстановка спокойная, свободная, комфортная. Я не помню, чтобы старшие ребята нас, первоклашек, притесняли, но помню, что мы с нетерпением ждали, когда станем старшими и будем опекать младших. Но вот что удивительно: никого из старших, да и из младших тоже, я не помню, а ведь по два года терлись бок о бок. А вот из предыдущего класса помню почти всех, потому, вероятно, что там было много симпатичных девчонок. Со многими мы "дружили".

Что значило для нас "дружили"? Если не с первого, то со второго класса мы обзаводились "невестами", в нашем понимании и восприятии – "женами". Это было очень серьезно. У каждого была своя "невеста", причем не на день, не на год, а, считалось, на всю жизнь. И это были устойчивые союзы вплоть до окончания школы (семилетки), у некоторых и дальше. Но до свадьбы ни у кого дело не дошло. У меня, например, была Лена П., у моего друга Гриши С. – Люся С. Чувства были настоящие, нежные, трепетные, верность хранили похлеще взрослых. Зимой на посиделках у кого-нибудь в хате, а летом за околицей, когда встречали коров, мы были парами, и, помню, это было приятно и волнующе.

После первого класса мы с мамой поехали в Ленинград к маминой младшей сестре тете Юле. Муж тети Юли, дядя Яша, – участник войны, спокойный и добрый человек. Их дети: Витя 48 года рождения и Галя – 50. Жили они на улице Полярников. Из этой поездки я запомнил "Бабушкин сад" (по названию, не по виду) и телевизор, который был установлен в нашем доме в общественном помещении; вечером все ходили туда смотреть на чудо техники. И еще мама купила мне военизированную школьную форму. В поезде мне очень нравилось лежать на верхней полке и смотреть в окно, где, как в калейдоскопе, мимо проносились разные картины.

Что еще вспоминается в этих младших классах? Кроме успехов в школе, я и в остальном старался не отставать от сверстников. Самолюбие и, наверное, тщеславие не позволяли мне попадать в конфузливые ситуации. Я боялся быть смешным, неуклюжим. И чтобы не попасть в неудобное положение, осваивал то или иное дело в гордом одиночестве и часто достигал такого качества, что превосходил не только сверстников, но и ребят постарше. Так, например, учился я кататься на лыжах. Вечером, в густых сумерках, отправлялся на сопку и съезжал с нее, падая, до тех пор, пока не научился держать равновесие и, главное, не бояться. Вскоре я съезжал с любой, самой крутой сопки и первый осваивал новые трассы. А ведь многие были и сильнее и ловчее меня. Так же методично учился я плавать и нырять с высоких скал.

И так всю жизнь приходилось преодолевать себя, чтобы быть на высоте хотя бы в собственных глазах. Что было главной движущей силой? Может быть, у меня на первых порах был комплекс неполноценности или мною двигали самолюбие и тщеславие? Скорее всего – то и другое. Как бы там ни было, в какой-то момент я понял, что при желании всего можно добиться, что все мне по плечу, обрел силу и уверенность, твердую почву под ногами, не суетился, не толкался локтями, внешне существовал пассивно, перестал бояться – а что там впереди? (В этом конкретно пункте есть исключения, надеюсь, мы их в дальнейшем не избежим). И самое главное, я почувствовал возможность доверять себе, и не столько возможность, сколько необходимость, – необходимость слушать свой внутренний голос, думать и жить своим умом. Поэтому, наверно, никогда не оглядывался назад, никогда ни о чем не жалел, никогда ничего не планировал, никогда ничего не копил, никогда не заводил полезные знакомства – словом, никогда не обременял себя тем, что сковывало бы мой дух и ограничивало свободу.

Волгодоновская семилетняя школа располагалась в центре села и представляла собой длинное прямоугольное глинобитное здание, побеленное, как и частные дома, известкой, но, в отличие от частных, крытое шифером. Школьное здание окружал довольно большой пришкольный участок, огороженный невысоким деревянным забором. Справа от школы – молодой парк, в котором весной и осенью мы досаживали деревца. Слева – футбольное поле, по его периметру – четырехсотметровая беговая дорожка. Здесь проходили уроки физкультуры. Со стороны входа в школу вытянулись в одну линию складские помещения, к которым слева примыкала жилая хата сторожихи. Иногда она зазывала нас к себе и чем-нибудь угощала.

Кроме названных учителей младших классов и директора школы, который преподавал историю, в старших классах математику и физику вел С. Семен Иосифович, ботанику, зоологию и географию – его жена Мария Яковлевна. Мама преподавала русский и литературу. Остальные предметы: немецкий, пение, рисование, труды и физкультуру вел папа. Кроме того, папа вел легкоатлетическую, гимнастическую и стрелковую секции. Может, к этому его обязывал нагрудный знак "Ворошиловский стрелок", который он получил, будучи студентом Запорожского педучилища?

Как я уже говорил, учеба мне хлопот не доставляла, с дисциплиной проблем тоже не было. Родители в мою личную жизнь не вмешивались, наставлениями не докучали. Просто папа дал ориентировку, что-то вроде: учиться на "пятерки", вести себя прилично – ремень висит на вешалке (находится на боевом дежурстве). Выполнять эти заветы мне было несложно, поэтому ремень пропадал без дела. Но все же два-три раза ему посчастливилось погулять по моей спине, стряхнуть залежавшуюся пыль.

Мне всегда было очень любопытно, что таит в себе загадочный ящик комода, закрытый на ключ. И вот как-то раз он оказался незапертым. Я не смог побороть искушение и выдвинул ящик… Боже, чего там только не было! Там были боевые патроны от мелкокалиберной винтовки в запечатанных небольших коробочках, отстрелянные гильзы в таких же коробках, самопалы разных калибров, конфискованные у нас, школьников, и еще масса интересных вещичек. Я понял, что с пустыми руками уйти не получится, – как-то даже неприлично было уходить с пустыми руками – и подумал: что же такое взять, чтобы и отец не заметил, и в то же время что-нибудь такое, что волнует глаз и щекочет нервы. Выбор оказался нетруден: ничто не могло сравниться с гильзами от патронов. Они, такие блестящие, такие золотые, такие изящные, просто приковали мое внимание. Я ведь был еще маленький, 2-й или 3-й класс, и не испытал пока великого счастья для пацана – пострелять из настоящей боевой винтовки. Я аккуратно наскреб из каждой коробки понемногу, чтобы было незаметно, и осторожно задвинул ящик. Получилась приличная жменя.

На следующий день принес свои сокровища в класс, чтобы похвастаться перед ребятами. Они стали клянчить, выпрашивать у меня эти необычные игрушки (для нас это были настоящие патроны, слово "гильзы" мы тогда еще не знали), но мне было жалко расставаться с моим добром. Тогда кто-то предложил за них деньги: то ли три, то ли пять копеек штука. И… пошла бойкая торговля. За этим увлекательным, прибыльным предприятием нас и застал Иван Иваныч. Он сразу смекнул в чем дело, молча закрутил мне ухо и повел, как агнца, в учительскую. Даже сейчас по прошествии многих лет я помню, как мучительно стыдно, унизительно было тащиться с выкрученным ухом на виду у всего класса, всей школы и впасть в святая святых под пристальные, вопросительные взгляды учителей и, главное, отца. И уж совсем за пределами моих психических возможностей было осуществить предоставленное мне право удовлетворить любопытство наших наставников. Иван Иваныч знал, что делает. Даже полученная дома законная экзекуция не принесла облегчения. Так во мне в самом зародыше был убит талантливый бизнесмен.

Второй выдающийся поступок я совершил уже в солидном возрасте, в 6-м или даже 7-м классе (с 5-го класса мы считали себя взрослыми). К нам в школу только что прибыла по распределению после Свердловского пединститута молоденькая и очень красивая учительница русского языка и литературы. И мы, разумеется, чтобы скрыть свое непомерное обожание и любовь к ней, ничего лучше не могли придумать, как включить куцый, низменный арсенал каких-то пошлых шуточек. И сами ржали, как лошади, захлебываясь своей пошлятиной, чем доводили этого ангела до слез. И громче и заливистей всех хохотал я. Она, в крайней степени отчаяния, сквозь слезы: "Кох, выдь из класса!!!" Я – ликующе, на вершине остроумия: "А я не умею выть". Бедная, ни в чем не повинная учительница выбежала из класса. И надо мной как будто грянул гром, будто молния пронзила меня! Я почувствовал, что случилось нечто непоправимое, – не знаю, то ли от страха, то ли от осознания своего ничтожества. Возмездие не заставило себя долго ждать. Оно явилось в образе отца с указкой наголо, которая гнала меня до учительской и там вволю погуляла по моей онемевшей от стыда, бесчувственной спине.

А третий мой "подвиг" был особенно постыдным, о котором мне и сейчас тяжело вспоминать. По соседству с нами жила с одной стороны семья Пасеченко, с другой – Поля дяди Адольфа. Сыновья его – Саша (на год младше меня) и Ваня, погодки, были не то что забияками, но довольно жесткими ребятами. И у Пасеченок было два сына того же возраста – Володя и Сергей. Так вот, между этими достойными мужами произошла драка с кровопролитием. Кажется, сильно досталось самому безобидному и миролюбивому Сереже. Я не помню обстоятельств, но помню, что заводилами были Поли. В дело вмешались взрослые. Пасеченкам я сказал, что драку затеяли Сашка с Ванькой, а дяде Адольфу – наоборот.

Не знаю, почему я так поступил? Наверно, сработал родственный синдром: хотел угодить родичам и выгородить своих троюродных братьев, хотя их не любил и с ними не дружил. А Володя, напротив, был моим лучшим другом. Самое страшное было то, что меня в этой гнусной лжи уличила – она как-то незаметно подошла к нам – старшая сестра Вовки и Сереги – Светлана, о чем прямо и доложила почтенному собранию. А ведь я был влюблен в Светлану. Она это знала, и хотя была старше меня и откровенной взаимностью не отвечала, но как бы и не возражала. Что говорить, более черного дня у меня не было ни до, ни после. По прошествии многих лет я благодарю Господа, что мое предательство открылось немедленно, и жгучий стыд, пережитый мною тогда, послужил уроком и сделал надежную прививку от подобных поступков.

А вот за "непятерки", даже за "двойки", отец меня никогда не то что не наказывал, но даже брови не сдвигал и не насупливал, что было явным признаком его недовольства. Так, в тех же младших классах я получил двойку за то, что не выполнил домашнее задание: вышивание строчкой, гладью и крестиком. Не знал, как это делается, а просить помощи у родителей не привык. Папа, не говоря ни слова, сделал три рисунка: кота, розы и еще чего-то, а мама показала технику вышивания. И проблема была решена: “двойка” превратилась в три веселые “пятерки”. Это было гораздо действеннее наказания. Вторую “двойку” я получил в седьмом, кажется, классе за контрольную по математике – не понял или не выучил тему. Среагировал быстро: переписал классную контрольную на "5".

Домашние задания делал на переменах (письменные сразу после урока, а устные перед тем, как идти отвечать), чтобы больше оставалось времени на гулянье. Так же быстро, но качественно, потому что придется переделывать, выполнял я систематические домашние дела и случайные поручения. Зимой это было мытье полов. Как только я стал школьником, мама показала мне, со всеми нюансами, технику этого нехитрого дела и после первого некачественного мытья заставила переделать; больше такую роскошь я себе не позволял. Весной и летом – выгуливание и охрана от хищников (коршунов в основном) подрастающего поколения: цыплят, утят и гусят. В старших классах, по мере моего физического роста, дел значительно прибавилось: уход за скотиной (накормить, напоить, вывезти навоз), заготовка топлива (талы, кизяка, угля), работы, связанные с обмазкой крыши и стен (месил глину), вскапывание, прополка, поливка огородов и т. д. и т. п.