Полная версия

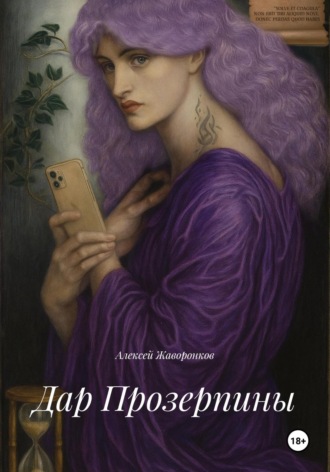

Дар Прозерпины

Асур (а точнее Автономное Устройство Слежения и Разведки, в Сети прозванное асуром) – единственный предмет, который можно протащить сквозь Экран Времени. Пашка завидовал белой завистью Андрею, потому что у того был свой личный асур, не казённый, не прокатный, не как у большинства студентов. Родители буквально недавно подарили своему отпрыску Андрюше Чеховскому, студенту первого курса МГУ, новую игровую консоль, с мощнейшим движком, куда он тут же установил вышедший сравнительно недавно «Хронос V» – новое, расширенное приложение для историков и интересующихся историей, позволяющее обращаться к Экрану Времени и работать в любой «открытой» эпохе. Пятая версия «Хроноса» как раз открывала последнюю разрешённую для массового пользователя эпоху Второй Мировой Войны, с 1939 года по конец 1946-го. Там дальше после Нюрнберга начиналась свистопляска с Холодной Войной, и мировые правительства не торопились открывать карты. Но доступ к ВМВ всё-таки выкинули на рынок по вменяемой цене. В сравнении с отцом всех хроносов – «Хроносом I», который стоил как завод по выплавке чугунных мостов, «Хронос V» был относительно бюджетным. Но Пашка, например, себе его позволить не мог, и потому они вместе с сокурсницей Кирой «подсасывались» к Андрюхиной проге и использовали прокатных асуров.

Асур – это, по сути, наноробот, почти невидимый глазу, меньше мошки, с полным набором измерительных приборов, движком и корпусом невероятной прочности. Он, как явление, появился сразу после открытия учёными эффекта Экрана Времени. То есть когда люди изобрели наконец не саму Машину Времени, в её расхожем понимании, а лишь возможность увидеть ту или иную эпоху с экрана своего компьютера или телефона, точно так же как смотрели до того прямые репортажи из любой точки света. Законы квантовой физики, с которыми Пашка не особо дружил, как он слышал, оставляли какую-то крохотную погрешность для проникновения из нашего времени в любое другое ничтожных нанограмм, и в этом были незыблемы.

Потому и был изобретён асур – для дистанционного внедрения в любое нужное время, в любой точке мира. Для начала – в качестве маяков для археологов. А потом уже и в виде управляемого робота. Чтобы не бегать в специальных громоздких очках по интересующим географическим точкам и объектам, что хлопотно, а сидя дома отправить асура в начало 19-го века на высоты Аустерлица, посадить его на треуголку Наполеона, или на тот предмет, служивший ему шляпой, и насладиться битвой в реальном времени.

Понятное дело, что изобретением тут же, как водится, заинтересовались военные, взяли Экран Времени под свой контроль и уточнили у учёных – точно ли нельзя протащить в прошлое что-нибудь более внушительное? Те ответили, что – нет.

«А если переместить в прошлое несколько миллионов нанороботов, и из них в свою очередь собрать что-нибудь внушительное?» – продолжало допытываться военное ведомство.

«Зачем?» – поинтересовалась научная братия.

«А мало ли,» – мудро ответили военные. Тогда им объяснили, что приволоките вы туда хоть роту морпехов, хоть Царь-бомбу, и устройте хоть сотню Варфоломеевских ночей, в настоящем не изменится ничего абсолютно. Потому что история – это уже свершившийся факт, и любые изменения в прошлом будут неизменно приводить к одному и тому же результату – сегодняшнему дню в его неповторимости. «Эффект бабочки» так и останется красивой теорией, а Брэдбери – прекрасным писателем. Но законы физики неумолимы.

После чего военные охладели к изобретению и отдали его на откуп корпорациям с сохранением своих 49% акций, а научно-исследовательским институтам подарили туда доступ безвозмездно. И закрыли ближайшие к настоящему периоды времени, представляющие, по их мнению, государственную тайну. Понятно, что нет ничего такого, никакой запретной информации, которую можно было бы утаить в середине двадцать первого века, и «закрытые» временные периоды можно-таки наблюдать, но это не только слегка противозаконно, но и стоит внушительных денег. Все же остальные эпохи можно с лёгкостью увидеть и даже виртуально там побывать, будучи учёного звания или просто с интересом и при деньгах. Так возник временной туризм. А когда это стало настолько массово, что сбило цены, асуров стали выпускать в промышленных масштабах. Теперь почти любой студент исторического факультета мог отправить прокатного асура в нужное время, увидеть интересующее его явление воочию и садиться за дипломную работу.

Вот и сейчас они втроём – Андрей Чеховской, Пашка Кимов и Шакира Григорян – сидели в Андрюхиной комнате и смотрели, как хозяин закладывает именным асуром пируэты, летя за Пашкиным объектом – чекистом Яковом Броном. Андрюха умышленно не опускался тому на одежду, чтобы полюбоваться красотами Петрограда 1919 года.

– Мы сейчас выясним – кто это, а дальше сам. Из дома подрубишься и будешь его юзать. Если на кафедре, конечно, согласуют.

– Согласуют. Ты метку поставь, чтоб он не потерялся, и в базу закинь, как узнаем, как его на самом деле…

– Нашла! – звонко крикнула Кира, – нашла, откуда ноги растут у той статьи. Слушайте! Был в 90-е годы прошлого века такой фрик Евгений Дождливый, якобы бывший комитетчик, но, скорее всего, простой аппаратчик. Так вот, он накропал внушительное количество «разоблачительной» литературы типа «Главная тайна часовни Лубянки» или «Чем был заряжен протез Берии». Ширпотреб. И торговал этим фуфлом на Арбате. Ну, потому что – а где ещё? Была там и одна брошюрка под названием «Оргия питерских вампиров»

– 18+ он тоже строчил?

– Погодь! Там ниже мелким шрифтом – «Последнее дело Якова Брона» Сечёте?

– Сечём. Значит, были и первые. А достать можно? В Сети есть?

– Есть кое-что получше. У него была куча кассет VHS с документалками. Он реально сам ходил по хатам и учреждениям. Ездил по городам. Так вот, одна называется – «Записи о Якове Броне». Так что не такой уж серый тип тебе попался. Тут видосы есть, могу скинуть.

– Давай, конечно! Андрюх, выведи на экран.

Андрей зевнул и посмотрел на часы и на пустой стакан из-под кофе.

– Может, вы дома, а?

– Ну давай хоть начало глянем, Нюнь? – упросила Кира.

Андрей получил ссылку и вывел на экран страшного качества видео, где, сидя за столом, вещал некий свиноподобный тип в крохотных очках. Это, видимо, и был Женя Дождливый, единственный в мире специалист по Якову Брону из далёких 90-х годов. Дядька на экране что-то долго объяснял, показывал какие-то карты и зачитывал цифры. Было невыносимо скучно.

– Тут меню нет? – спросила Кира.

– Это оцифрованная видеокассета. Там цикличная запись, меню быть не может, – ответил эрудированный Андрей, а Пашка попросил не трепаться.

И вот на 11-й минуте ведущий наконец-то выдал:

«Немало операций вела ПЧК в 19-м году нашего столетия. Тут и ликвидированные боевые отряды анархистов, и разгромленная организация правых эсеров, и борьба с контрабандой и спекуляцией, операции «Трест» и «Синдикат». Дела громкие и заметные. Но одно всё же стоит особняком от прочих. И поражает оно, в первую очередь, своей чудовищной, нечеловеческой жестокостью, ничего общего не имеющего с уголовщиной того времени. Мы для краткости и простоты назвали это дело – «Изба из леденцов». В документах ПЧК оно фигурирует под другим названием. Дело, повторюсь, странное, таинственное и повествует о пропавших детях одного из питерских уездов. И неудивительно, что возглавить данную операцию поручили той самой «тёмной лошадке» петроградского ЧК – Якову Брону, до сих пор ничем особо не выделявшемуся из прочей массы птенцов гнезда Урицкого. С этой операции и началась эта полная мрака, мистики и чертовщины карьера самого известного оккультного комиссара петроградской чрезвычайной комиссии. И дело это – его дебют – поручили ему как раз в середине сентября 1919 года. Известно только, что 14 сентября он в составе ещё двух конных срочно покинул Петроград и выдвинулся на север, к ладожским болотам, в сторону Раздолья и Сосново. Что уж он там делал и чего насмотрелся – неизвестно, но, вернувшись через неделю, не моргнув глазом, устроил известный инцидент на ступенях Зимнего с сожжением людей. Некто Чарный писал в своих протоколах, мол, накрыли там банду монархистов. Но мы не будем верить сухим чекистским протоколам и попробуем догадаться, что такого…»

– Андрюха! Вырубай этого мордатого, он сейчас наговорит тут. Дата и место у нас есть! Давай отследим и сами посмотрим, а?

Андрей закатил глаза и устало вздохнул. Его самого зацепили за живое бульварные словечки «оккультный» и «мистический», но не хотелось так рано сдаваться однокурсникам. А то сядут потом на шею…

– Ну давай, Андрюх? С чем мне завтра к преподу идти? Так хоть фигура какая будет, с биографией. И дело вроде как не последнее. Ну давай, раз уж начали, а?

Андрей обречённо посмотрел на Пашку, потом перевёл взгляд на Киру. Та мелко закивала головой. Он набрал на экране нужные координаты и число – 14 сентября 1919 года.

– Впутываете вы меня в какой-то мрачный блудняк, – пробубнил он, и щёлкнул клавишей «Enter». Появилась заставка «Хронос V» из стильных металлических букв и медленно исчезла.

Изба из леденцов.

I.

В лесу заметно потемнело, и редко стоящие, высоченные как мачты деревья, отбрасывали длинные, узкие тени в пожарище заходящего солнца. Редколесье с его каменистыми распадками заканчивалось, и начиналась тёмная стена чащобы. В чаще было тихо; только ветер шумел верхушками деревьев. По лесу шли двое детей с корзинками и палочками в руках. Девочка лет десяти и чуть младше её мальчик. Сестра и брат. Мальчик хныкал и жаловался на голод. В плетёнках у них, вперемешку с ягодами, лежали редкие грибы, и весь этот лесной сбор едва покрывал дно корзинок.

– Здесь уже всё оборвали до нас, ещё с утра, – гундосил мальчик. – Давай возвращаться, темнеет.

– С пустыми животами опять спать ложиться? Так хоть мамка каши с грибами сварит. Пойдём туда, дальше. Там овражек начинается, там поглядим.

– Так туда никто из наших-то и не ходит. – Мальчик опасливо посмотрел на чёрную стену леса и уходящую тропинку вглубь и как будто вниз чащи. Там начинался овраг и, петляя, растворялся в темноте.

– Братья Фомичёвы оттуда вёдра таскают – напомнила девочка. – Пошли, трус.

– Братьям по шешнадцати годов, – парировал мальчик.

Дети углубились в лес и пошли по дну оврага. Уже начали вовсю трещать сверчки, а где-то в вышине резал слух вороний крик и скрипели стволы деревьев. Мальчик пугливо оглядывался, а девочка разгребала палкой мёртвую листву и оглядывала берега оврага, который расширялся и уходил всё ниже в чащу.

Вот под деревом блеснула смолянистая коричневая шляпка. Девочка подбежала, разгребла листву. Там росла целая семья боровиков.

– Я нашла! – крикнула она мальчику. – Вон там дальше, Ванька, глянь. Вон, под осиной!

Мальчик, названный Ванькой, добежал до соседней купы деревьев, присвистнул и начал увлечённо срезать грибы крохотным перочинным ножиком – счастливой находкой этого лета. Они спускались всё ниже и ниже, темнело, но хорошо были видны большие масляные шляпки и толстые мясистые ножки грибов. Грибная лощина так увлекла детей, что, когда они набрали уже полные корзинки с верхом, на лес опустилась кромешная тьма. Грибной пыл поутих, и дети в ужасе оглянулись. Они не помнили, откуда пришли и в какой стороне дом. И не понимали, что теперь делать дальше.

– Маш, куда теперь? – захныкал Ванька. – Мы же оттуда пришли, вроде?

Сестра кивнула, взяла брата за руку и повела, утешая, как могла, вверх по склону оврага. Они поминутно натыкались на стволы деревьев, ветки больно били по телу, а колючий кустарник царапал ноги. Но, наконец, они вышли на какую-то тропу, в верхушках деревьев появился бледный серп луны, и стало видно узенькую тропинку меж елей и сосен. Помимо их деревни, верстах в трёх была ещё одна, и девочка справедливо решила, что уж куда-нибудь они да выйдут. Вокруг бесились сверчки, ухали совы и сычи, трещали кусты и порой во тьме на мгновение загорались чьи-то внимательные глаза и исчезали, оставляя после себя удаляющийся шорох. Тяжёлый скрип стволов и звук шагов самих путников, веселее и спокойнее обстановку не делали. Дети в страхе прижались друг к другу и, не выпуская корзинок из рук, принялись петлять по ночному, страшному лесу.

Через два часа блужданий, так и не выйдя ни к какому жилищу, мальчик начал плакать, а девочка голосить «Ау!» и звать на помощь. Но лес не кончался, шорохи в кустах напоминали о волках, а ночные птицы кричали громче и пронзительней. И когда девочка уже решила оставить грибные корзинки и переждать ночь на каком-то дереве, далеко впереди, между стволов, появился и замигал жёлтый огонёк. Дети, не раздумывая, пошли ему навстречу, полагая, что вышли наконец к какому-то жилью. Дом в лесу это уже хоть какое-то облегчение! Но тут девочка заметила, что огонёк не стоит на месте, а тоже перемещается. Дети остановились. Огонёк сдвинулся влево, а потом упал куда-то вниз и на мгновение исчез. Потом засиял снова, медленно двигаясь за деревьями. Это, видимо, заплутавший путник из деревни, подумалось Машеньке, и она что есть сил заголосила:

– А-у-у-у-у! Помогите! Мы здесь!!!

Огонёк на секунду замер и потом стал приближаться. Ваня сильнее ухватился своей ручкой за курточку сестры. Та же подняла свою корзинку, полную грибов, и смело пошла навстречу огоньку.

Вот огонёк уже мельтешил за соседними деревьями, был слышен звук шагов, шаркающих по сухой листве, и наконец из-за дерева показался тёмный силуэт человека с фонарём в руке. Дети остановились, а силуэт приблизился к ним, и в свете фонаря оказался седой старушкой с добрым морщинистым лицом, в чепце и чёрном кружевном платке. В одной руке у неё была длинная палка, на конце которой висел фонарь, а в другой – большая холщовая сумка через плечо. Старушка разглядела детей и заохала:

– Ой, вы маленькие зайчата! Да как же вас угораздило-то ночью, одних? Заплутали?

– Да, мы собирали грибы с братиком и заблудились. Вы не знаете, как нам в Семёновку выйти?

– Ой, малыши, больно мудрёно рассказать. Далеко вы забрели, да и ночью не выплутаетесь одни. Вы поди замёрзли и есть хотите?

– Д-а-а-а! – разревелся Ванька, а Машка только шмыгнула носом.

Старушка прислонила свой посох с фонарём к ближайшему дереву и начала рыться в своей сумке. Потом извлекла оттуда вкусно пахнущую белую булку, разломила пополам и дала детям.

Белый свежий хлеб! Да они его видели даже не по воскресеньям, а только в большие церковные праздники, когда мать сама пекла хлеб и ставила на стол огромную краюху, на белом рушнике. А отец всем из семьи отрезал по куску.

Маша и Ваня жадно набросились на предложенное лакомство и в пол минуты умяли весь подаренный старухой хлеб. И преданно, по-собачьи, уставились на неё. Та усмехнулась и достала из сумки несколько зелёных шариков неправильной формы, крохотных и так же сильно пахнущих чем-то таким, что ещё не приходилось пробовать брату и сестре.

– Изголодались, малыши? Держите. И вот что, до рассвета пойдемте ко мне в избушку, а как солнце встанет, я вас до села и доведу. Пробуйте! Вкусно?

Дети попробовали, и от непередаваемых вкусовых ощущений только вытаращили глаза на старушку. Никогда им не приходилось есть что-то настолько же вкусное и необычное.

– Что это? – спросила Маша. – Зубы склеились, но так вкусно, что глотать жалко!

– Это лишь имбирная карамель, моя хорошая, – ласково улыбнулась бабуля. – И вот её у меня целый дом. Ну, идём?

Старушка забавно и ободряюще хихикнула. В её глазах плясали огоньки фонарика, и девочке на мгновение показалось, что она дома, совсем крохотная, лежит в люльке, а над ней в свете лучины склонилась мать. Такое тёплое, ободряющее чувство, подсказало довериться старушке полностью. А та погладила мальчика по голове и, подняв свою клюку с фонариком на конце, переваливаясь как утка, но довольно шустро, пошла по лесной тропинке в глубь леса, а счастливые дети с горящими глазами побежали за ней следом.

II.

По тёмному осеннему лесу неслось трое конных. Комья земли и бурые, шуршащие листья летели из-под копыт, и дробный топот коней смешивался с треском сухих сучьев, раздавленных подковами лошадей. Вот они вылетели из леса, и вдалеке на пригорке показалась небольшая деревня. Кони пронеслись через недавно убранные поля, палисады, промчали дворы, лающих собак и запирающих калитки девчат и старух, и вынесли трёх всадников прямиком в центр села к исправной избе, дому с мезонином, который ещё недавно занимал капитан-исправник, теперь его делили деревенский староста и участковый милиционер. Около дома, рядом с коновязью, на которой сушились половики, всадники спешились. Один был, без сомнения, офицер, в чёрной лётной куртке с толстым, овчинным воротником, в армейской фуражке, с наганом на боку в деревянной кобуре. Второй – высокий детина, носил потёртую и блестящую как старый портмоне кожаную куртку, зелёные солдатские штаны с хромовыми сапогами и перекинутое за спину ружьё без штыка. Третий, поменьше, был утоплен в шинель, носил фуражку и длиннющую винтовку, но на плече и с примкнутым штыком, видимо, для солидности.

Из исправной усадебки вышел пузатенький мужчина в годах, с сивыми усами, которые топорщились в разные стороны так густо, что казалось, что он верхней губой прижимает к носу сапожную щётку. Усач рассмотрел прибывших и, подняв руки, принялся голосить:

– Приехали, родненькие! Приехали, родимые! Мы-то уж извелись – как? Где? Проходите, проходите в хату.

«Хата», а точнее, бывшая гостиная, откуда выкинули весь барский антураж и оставили только мебель, и так невеликая размером, была забита народом. Под потолком висели густые клубы табачного дыма. Пахло какой-то захолустной таверной: шерстью, дёгтем, куревом и пивом. В углу за решёткой лыбился какой-то грязный идиот. За канцелярскими столами, превращёнными в обеденные, на стульях и на скамьях сидели люди. На столах стояли бутыли, бутылочки, кружки и нехитрая закуска, состоящая из печёного картофеля, репчатого лука, ржаного нарезанного хлеба и огромного куска копчёной грудинки, из которого торчал армейский штык. Офицер, зайдя, огляделся и повёл носом.

– Подайте чарку его благородию! – заголосил пожилой усач.

«Его благородие» отверг такое начало знакомства и перешёл к делу, так сказать, не присев:

– Не-не, папаша, ещё успеем накидаться. А пожрать можно, но попозже. Давай сначала о важном.

– Как же так, ваше благородие?! – удивился усач, демонстрируя штоф величиной с колокольню, – с дороги, сам Бог велел…

– Любезные мои, давайте-ка с порога уговоримся, чтобы потом по десять раз не представляться. Итак, тут нет никаких «благородий». Зовут меня – Яков Брон. Вот он – Брон указал на верзилу, – мой помощник Степан Чарный. Второй – денщик Федот. Мы, как не трудно догадаться, из ЧК.

Федот снял фуражку и улыбнулся всем присутствующим. Степан стоял недвижим, как дуб, и бровью не повёл. Брон подошёл к столу.

– Думаю, тут собрались сообразительные люди и ни для кого не секрет – зачем мы здесь? Третьего дня, в Петрограде, милиция получила депешу от местного старосты с пометкой участкового. Мол, в вашем уезде пропадают дети. Их не крадут, они не умирают, не убегают в соседние деревни, а они просто исчезают. Бесследно. И в вашем селе таких уже более дюжины. Принимая это за исключительный случай, к делу подключили ЧК. В иных деревнях поменьше? Всё верно? Кто староста?

Усач вновь вышел вперёд. В руках он мял каракулевую шапку, в глазах был испуг, а былая уверенность начисто пропала.

– Ваше благородие… – начал он.

Брон скривил рот, как от зубной боли. Других обращений селяне отродясь не знали, и от этого его воротило. Он с жалостью посмотрел на этих людей и, щёлкнув пальцами, ответил.

– Давайте ещё раз. Раз уж вам необходимо официально-вежливое обращение, то зовите меня – товарищ комиссар. Если и это сложно – разрешаю просто – комиссар. Только умоляю вас не звать по-панибратски – Яша, с детства бесит эта форма, сразу хочется кричать и драться. Понятно? Но вернёмся к нашим деткам. Сколько пропало?

– Тринадцать деток, гражданин комиссар. Почитай, с трёх деревень. Ужо как пара месяцев прошло с первой Манечки. Думали, волки погрызли.

– Возраст? – Брон обернулся к Степану.

– От шести лет до четырнадцати. Восемь девочек, остальные пацаны, – зачитал Степан.

Мужики и староста на лавках закивали, и пустили новую порцию табачного дыма.

– А как у вас, например, дела обстоят с провизией? Жрать-то вроде есть, как я вижу?

Староста горестно вздохнул, а среди мужиков поднялся гул.

– Голод был, – просто ответил Степан, – но не критичный. В том году кулак Кузьмицкий оказал сопротивление, ранил старшину. Был убит на месте. Семья выслана в Тамбовскую область. Заранее перерезал весь скот. Поголовье восстанавливают. Запасы в селе есть, но скудны. Областная помощь поступает. С бандами в округе покончено. А если бы и были? Воровать детей крестьян? Смысл?

– Карту дай, – попросил Брон.

Степан на столе расстелил карту уезда. Комиссар принялся водить по ней пальцем, тихо бубня сквозь зубы:

– Пять деревень. Три поместья и остатки фабрики. До города сорок вёрст. Ближайшее к вам поместье Вышинских. Пустует?

– Так точно, гражданин начальник. Оба сбёгли за границу. Детей не было. Усадьбу всю растащили, теперь стоит нетронутая. Ну как стоит… стены одни. А внутри уж ельник пророс. Только зайцы и живут тама.

– Хорошо. Это чьё именье? – Брон ткнул в карту пальцем.

– Это купцов Прокофьевых. Энтих постреляли ещё в семнадцатом годе. А там таперича школа. Сторож живёт и два учителя: естествознания Пётр Фомич, да точных наук Агнесса Христофоровна. С участковым нашим вроде «вась-вась». – Староста заулыбался. – Но баба – не забалуешь. А дети любят. Мало их таперича… Она письмо-то вам и справила. Всё плакала. А мы с участковым подписались. А Фомич пьёт настойку и выходить боится, подлец. Говорит – учить я не отказываюсь, но милиционера к школе приставьте. А то и меня скрадут. На кой он кому нужен, старый бес?

– А фабрика, неподалёку от железнодорожной линии?

– Да какая там фабрика, товарищ комиссар! Всё больше склады да дом смотрителя. Всё заперто и опечатано; окна заколочены. А местные туда не ходють – брать тама нечего. До революции туда с округи товары свозили, а теперь шпалы да рельсы железнодорожное ведомство хранит.

– И вот это третье, в глубине, на конце балки, там и лес погуще. Чьё?

– Это церковь бывшая, Вознесения Господнего, а рядом домик был, иерей там жил, с матушкой, да домочадцами: с сестрой да братом.

– Был? И где ж он?

Староста оглянулся, будто боялся, что кто-то услышит его слова, хотя окружающие, за исключением чекистов, уж точно не хуже него знали эту историю.

– Три года как пришли к нему, дай, мол, чаши да кубки золотые. Голод в сёлах – так хоть на хлеб сменяем. А он возьми да и пальни из револьверта. Ну его того… на вилы и подняли.

– Толково. А семья его что?

– А вот тут-то и самое страшное и непонятное. Им-то ничего не грозило. Ценности из церкви робяты все повыносили, а их дом не тронули. Не знаю, что там именно стряслось, да только запылал дом, а с ним и церковь. А сперва оттуда выстрелы донеслись. Четыре. Ровно столько там детей оставалось. В пожарище потом кости нашли, но так и не поняли – сколько там человек-то было. Дознаватель приезжал, говорит, мать их грех на душу взяла – детей застрелила да сама и удавилась. А родственники, мол, спали да и угорели. А дело потому неинтересное, и так всё понятно. И уехал к вам в Петембурх. А церковь так и стоит сгоревшая, и никто из местных туда не ходит. Мужики сказывают, там порой бродяги ночуют. Едешь через лес, огонь горит и смех чей-то. Но мы ни разу туда не ездили. Может, там души самоубийц, коих в ад не пустили, вот и гуляют там свой шабаш.

Брон почесал лоб под фуражкой.

– Понятно. Привидения, то есть? Да?

– Ага! – подтвердил староста и наложил на себя крест.

– Бестелесные субстанции. Нематериальные, одним словом. Огонь развели и гогочут по ночам. Так, что ли?

– Выходит, так, начальник. Дела сатанинские, как разберёшь? Только один участковый туда и сунулся однажды.

– И что?

– И вернулся сам не свой. Бледный, с коня валится. Только, правда, водкой отдаёт от него. Но мы подумали, со страху.

– Ладно, мы к нему ещё вернёмся. Такой вопрос – все деревенские дети в лесах околачиваются?

– Да нет, товарищ комиссар. Токмо те, кто помладше. Большаки-то отцам-матерям в хозяйстве нужны. А малышню с утра дома не удержишь. Кормить нечем. Вот и манит их лес, да и матери не против. Ушло дитё, хлеба не просит, а к вечеру возвращается, порой не пустое. О как.