Полная версия

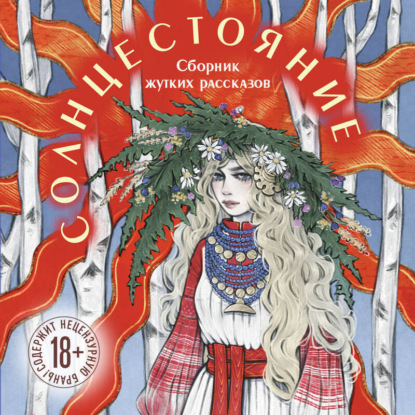

Солнцестояние

Телефон не разрядился, но столбики связи исчезли. Я упрямо нажала на кнопку вызова – не раздалось ни единого гудка. Ладони так вспотели, что смартфон едва не выскользнул, провалившись под кресло; я судорожно задышала, как учил терапевт, – просто паническая атака, воздух проходит в легкие, легкие качают воздух, ты не упадешь в обморок. Нужно было остановиться, но сама мысль об этом сковывала леденящим ужасом – нельзя стоять, когда вокруг лес, лес, лес на километры окрест. Тем более такой лес – старый, в котором царствует то, что в городах даже не водится.

Я включила фары, но стало еще хуже: тьма опустилась резко, убила свет, заняла собой все пространство. Не было видно ничего дальше вытянутой руки, как если бы я не ехала за рулем, а шла пешком, продираясь сквозь мрак. Иногда вдоль тонкой грани, где истаивал электрический ореол, выныривали зловещие формы: кривые остовы берез и осин, унизанные лентами, похожие на шаманов, выкапывающихся из могил; пирамиды из камней, сидящие на гранитно-мраморных выступах и подле оврагов, словно стражи-тролли. Я закрыла окна, но даже так внутрь проникало гортанное угуканье, будто что-то устроилось среди кроны.

Незадолго до сумерек я фотографировала ленты, пирамидки и спирали, выложенные галькой, как обыкновенная туристка. Но теперь они пугали, как в пасмурный день пугают соломенные чучела в кукурузном поле, облепленные воронами, или символы, вырезанные на дубовой коре. Геолокация не работала, и как бы я ни звонила матери, телефон оставался бесполезен – только неумолимо убывала зарядка. Смятение и отрицание перезревали в отчаяние: что делать? что вообще можно сделать?

Вспомнился урок английского в школе: для нас решили провести игру – будто мы потерпели авиакатастрофу и самолет упал в пустыне. Учительница раздала опросники – что вы предпримете в критической ситуации? – где за каждый верный ответ присваивалось три балла. Первый вопрос был: «Будете ли вы ждать на месте или отправитесь на поиски спасения?» Я увидела не себя, а отца: с раной на предплечье, в запыленной рубахе, с горящим взором, точно знающего, как привести команду домой – герой, принц Персии. И написала: отправлюсь на поиски спасения. Неверный ответ – минус три балла.

Только вот я не могла припарковаться у кромки леса, наводненного чем-то, что не хотелось осознавать. Не могла и подумать о том, чтобы забиться под заднее сиденье и слышать шепот, рычание, хихиканье, свист, подкрадывающиеся к стеклу… заглядывающие внутрь… Едва ли что-то напрыгнуло бы на автомобиль, гонящий так быстро, как только возможно, чтобы не разбиться. А если ждать на месте, несколько суток спустя кто-нибудь нашел бы мою «Мазду» с дверьми, раскуроченными чьими-то когтями; в салоне пахло бы мятой и трухой, но меня бы в нем не было. Меня бы не было нигде.

Я не смотрела по сторонам. Старалась сосредоточиться на трели колокольчиков, хотя они затихли бы совсем скоро – часы уже начинали мигать. Нечисть отступает с первым криком петуха – бензина хватит; его придется переливать из канистры, но не в полночь и даже не в ведьмин час, это займет лишь минуту – пережить минуту вполне реально, так?..

А затем сбоку, в мерцании фар, мелькнул человек. Я промчалась мимо, но успела уловить каштановые кудри, дождевик, пухлый рюкзак за спиной – и ботинки; массивные берцы. Такие же стояли у нас в прихожей, и мама шутливо хлестала отца тряпкой, если они вдруг оказывались где-то еще.

По инерции я проехала чуть дальше – и жестко ударила по тормозам; в машине что-то скрипнуло. Дрожащей рукой наклонила зеркало заднего вида, но оно показало лишь алчную темноту и березу-арку, свесившуюся над тропой, точно чья-то длинная шея без головы. Часы, жалобно всхлипнув, разрядились; собственное дыхание раздулось, как воздушный шар или газовый баллон. Только щелкни зажигалкой, и рванет.

Невозможно – невероятно, – чтобы отец был здесь. Но если он тоже заблудился… если выжил в какой-нибудь сторожке со Второй мировой… Он охотился и ставил силки, отличал ядовитое от съедобного. Быть может, его даже нашли, но он отказался возвращаться; говорят же, что в людях, потерявших дом, что-то ломается и им становится нужна лишь свобода – настолько, что они не смогли бы вернуться, даже если бы захотели.

Старушка предупреждала ничему не верить, и, вопреки проклевывающемуся припадку, я намеревалась внять ее совету: я чем-то отравилась, мне плохо, возможно, у меня жар, и я потерялась в одном из самых таинственных лесов России, неудивительно, что меня одолели галлюцинации. Однако когда я уже почти завела мотор, меня позвали:

– Дина! Дина!

Я не могла узнать его голос – он ушел слишком рано, настолько, что, если бы не снимки на тумбочке в маминой спальне, я бы забыла его лицо. Но что-то откликнулось, наивное, детское – и предательское. Потому что, конечно, он не мог быть здесь, как бы я ни убеждала себя в обратном. Неожиданно отчетливо возникла сцена из какого-то сериала, где москвичам разъясняли: «Нас так водят. Леший дороги путает» и «Аука озорничает – притворись, что не слышишь, не то заморочит». И: «Чтобы дороги расплелись, надо одежду наизнанку вывернуть, правый сапог на левую ногу надеть, а левый на правую».

Я не усомнилась ни на секунду, стаскивая свитер с футболкой и надевая их наоборот. Но едва потянулась к ключу зажигания, как «Мазду» ощутимо метнуло. Что-то взбрыкнуло под ней, зарокотало, заворчало. Она накренилась, а затем затряслась; я влетела лбом в приборную панель – что-то вязкое, соленое, кровь, обожгло нёбо. От металлического привкуса замутило еще сильнее, но страх перевесил тошноту, и, едва зазвенели стекла, я вытолкнула себя наружу, обдирая ладони и локти. В тот же миг окна лопнули, осыпаясь мелкими осколками. Всхлипнув, я поднялась и ринулась прочь – замирать было нельзя: машина скрежетала, будто вопила, и ходила ходуном. Где-то рядом кто-то хохотал – истерически, надрывая связки.

Надеясь, что рано или поздно тропа приведет хоть куда-нибудь, я бросилась бежать по самому центру, словно, если бы соскользнула на обочину, меня тут же утащили бы. Однако очень быстро поняла, что идти, никуда не сворачивая, не получится: здесь не было ни единого фонарного столба, и, стоило отдалиться от машины, темнота стала кромешной – настолько, что не определить, где верх, а где низ. В попытке сориентироваться я обернулась; фары «Мазды» скакали, вертелись вдали, точно спятившие болотные огни. Что-то хрустнуло под стопой, укололо, и, ахнув, я рухнула куда-то – по острым камням, сучьям и кочкам.

Превозмогая ноющую боль в щиколотке, я встала, но вскарабкаться на холм уже не смогла. Овраги не должны были быть такими крутыми, но теперь вздымались мокрой стеной, с которой соскальзывали пальцы. Я загребала ее, едва чувствуя, как под ногтями застревает каменная крошка и как сырость пропитывает одежду; скулила:

– Нет, нет, пожалуйста, нет… – и что-то во мне дребезжало, как струна перед тем, как оборваться. Этого не могло происходить на самом деле. Я не героиня страшной сказки. Но кто-то смеялся, захлебывался весельем, топотал, а я взбиралась и скатывалась по склону, взбиралась и скатывалась, пока не выбилась из сил. Позади угрюмо молчала громадная чаща. Фонарик, компас, веревка, нож – все, что я взяла с собой «перестраховки ради», осталось в багажнике – даже с ними мои шансы не были велики, но теперь…

Я уткнулась лицом в траву и заплакала.

А затем подул ветер. Легкий, теплый – наверное, южный – и принес настойчивый шепот:

– Дина! Дина, сюда!

Следовать за ним было бы глупо. Я не хотела быть жертвой, спотыкающейся о бурелом и кричащей чье-то имя в тишине, что ненавидит быть нарушенной – только чтобы чудовище с длинными лапами освежевало и распяло меня между соснами. Но нужно было идти хоть куда-то: что бы ни сыграло со мной эту шутку, оно едва ли закончило – никакая нечисть не отпускает людей так просто, – а сталкиваться с ним лицом к лицу я горела желанием еще меньше, чем углубляться в чащу. И, припав на ногу, то ли вывихнутую, то ли раненную веткой, заковыляла в лес. Не к голосу и не от него; просто – подальше от визгливого хохота, звучащего так, будто стая бешеных птиц с человеческими гортанями слетелась на вальс.

* * *Не могу сказать, как долго блуждала, утратив зрение, без цели и чувства направления. Днем небо было ясным, но теперь сквозь плотную крону не брезжило ни единой звезды. В конце концов, зрачки привыкли к темноте, но даже так я то и дело натыкалась на стволы, падала и ни за что не указала бы, откуда пришла. Икала, вытирала слезы, периодически останавливалась, чтобы проглотить всхлипы, но продолжала хромать, утешая себя: Здесь должно быть много деревень. Мама говорила, на озере не будет одиноко, ведь там есть соседи. Я к кому-нибудь да выйду — хотя не видела деревень уже очень давно.

Я словно погрузилась в безмятежный пруд, только вода в нем была черная, а в непроницаемых безднах таилось нечто древнее и гибкое. Дремлющее, пока не тревожить его и не задевать его хвост. Из уважения к нему я старалась не шуметь, хотя не умела ходить, не ломая сучкиґ и не ахая, когда мшистая почва проседала под подошвами. Может, и к лучшему, что фонарь остался в машине: если бы луч проредил тьму, та ощерилась бы, и что-то непременно наказало бы меня за дерзость.

Голос – «Дина! Дина! Сюда!» – преследовал, точно ворон, который хотел, чтобы я шла за ним: улетал вперед, а обнаружив, что я отстаю, возмущенно прилетал обратно, но никогда не приближался так, чтобы его можно было разглядеть. Я брела, брела и брела, молясь, чтобы случайно не угодить в топь; долго, будто даже дольше, чем ехала сюда. И «Дина! Куда ты? За мной!» стало почти привычным, как хлопанье крыльев ночных охотников. В какой-то момент, зацепившись штаниной за бревно, я прошипела:

– Заткнись! Тебе меня не обмануть.

В голосе послышалась обида:

– Дина! Дина!

Но мне сказали не верить ничему, и я положилась на удачу, хотя та не то чтобы когда-либо мне сопутствовала. Впрочем, удача или нет, солнце должно было взойти рано или поздно, и тогда я поняла бы, где восток, а где запад, прочитала север и юг по мху. Оперлась бы о координаты мира, как о посох. Однако время текло, а небеса все не окрашивались полосами зари, будто ночь бесконечно бежала из одной части песочных часов в другую. Желудок, и без того пустой, пронзала требовательная боль, но я не наткнулась даже на ручей, чтобы заполнить его хоть чем-то.

В конце концов – спустя час, или два, или пять – ноги отказались подчиняться, и, привалившись к дереву, я сползла в его корни. Те бугрились, словно предлагая защиту, и я калачиком свернулась между ними, обняв колени. От стресса и броска по пересеченной местности я взмокла и тряслась от холода; к тому же ночь не была теплой. Зуб не попадал на зуб, бедра сводило судорогами. Я сняла свитер, зарылась в ворох листьев, но это не помогло – озноб устраивался в мышцах, прорастая, словно плесень. Как в той глупой фантазии, которой я развлекалась весной: будто, стоя в поле с мокрыми волосами и по-русалочьи бледной кожей, обрету единство с чем-то. Только единства не было; была лишь смерть.

Говорят, те, кто погибает от гипотермии, просто засыпают, но надо мной сон не смилостивился. Я лежала то в сознании, то вне его, и существовала для меня лишь дрожь, дрожь, дрожь, жажда, голод, жажда, жажда, дрожь. И это не заканчивалось. Только нечто, что не было моим отцом, каркало:

– Дина! Дина, вставай!

– Нет, – вяло огрызнулась я.

И сомкнула веки. Я была уверена, что не засну, но дрема – поверхностная, лихорадочная – все же сморила. Полуночный лес проступал сквозь нее акварельными пятнами; наверное, спала я чутко, как дикий зверь, вернувшийся туда, где ему положено быть. Мерещилось, будто я вижу каждый лист в кроне, слышу, как вытягиваются цветочные стебли и наслаиваются друг на друга древесные кольца. И все это – в солнечном свете, в том эфемерном его ореоле, что бывает лишь в детстве, ранним июньским утром. Я лежала в корнях дерева, и вокруг благоухали ландыши; кто-то смеялся вдали, но по-хорошему, как резвящиеся «лесные юноши и девы». Хотелось пойти к ним, но я устала – настолько, что уже почти не чувствовала голода. И не заметила черные глаза, вперившиеся на меня откуда-то – не из этого сна, а из другого, темного, места; мудрые и безумные, как у коршуна.

* * *Разбудили меня мелодичный соловьиный щебет и свет, яркий, будто над лугом, а не в дремучей чаще.

В дремучей чаще, спохватилась я и взвилась, но тут же рухнула обратно, в колыбель из палой листвы, вскрикнув от боли. День отвоевал свое первенство, но во мне по-прежнему плескалась ночь: я едва выпрямила руки и разогнула скованную поясницу; стесанные ладони, локти и колени раздулись и ныли. Холод, пусть и не убил меня, оставил кое-что после себя – мигренью вреза`лся в вискиґ, ломил кости и, быть может, все еще убивал, просто медленно. Но по крайней мере, я могла оглядеться – и заозиралась, тут же понимая, отчего мне было так тяжело.

Я взбиралась в гору: деревья лавиной спускались по скалистому холму, цепляясь за его покатый бок; тут и там, точно дельфиньи спины, торчали валуны. Лес простирался во все стороны, и ландшафт кренился вниз, как если бы ровная земля была где-то очень далеко. Сквозь крону не виднелось ни единой дороги; ни один столбик дыма не вился из поселка. С курса я сбилась окончательно – бесполезно определять восток и запад, юг и север; я ни за что не вернулась бы к шоссе – не то что к нужному, а хотя бы к какому-то.

В иных обстоятельствах я блаженно потягивалась бы в постели в приозерном домике; уселась бы на крыльце и ела землянику со сливками огромной деревянной ложкой. У Аллы – Алины – или как-там ее – наверняка должна быть сувенирная ложка. Но я отключилась в грязи, к штанам налип мох, и когда я опять попробовала встать, тот раскрошился на пестрые ошметки. Быть может, по заветам учительницы английского, тут и стоило остаться, поставить шалаш, дождаться спасателей. Только вот едва ли меня нашли бы так далеко от брошенной машины, а воспаление в ранах и простуда разделались бы со мной быстрее. Сидеть сложа руки было нельзя.

Неподалеку как раз змеилась узкая тропинка. Протоптали ее совершенно точно не люди, а скорее олени и кабаны, и я не лелеяла надежд, будто она выведет к кому-то, и все же ходили по ней явно много и часто – на том ее конце наверняка бил родник. А пить хотелось нестерпимо.

Едва я оттолкнулась от дуба, приютившего меня, и сделала шаг, второй, третий, подволакивая ногу, как услышала смех. Тот же, что и вчера, – не истерический гогот, а лучистый, серебряный. Так смеются юноши и девушки, перепрыгивающие через костер. Солнцестояние, сказала старуха у обочины; вдруг там такие же приезжие, решившие устроить праздник, и они заберут меня домой?

Только вот нутром, на уровне инстинкта, я знала, что это не так. Первое время я ковыляла по тропинке так резво, как могла, но чем выше, тем более искаженным выглядел мир вокруг – словно в зеркале, отражающем реальность идеальнее, чем она есть. Птицы, пусть и пели прямо над головой, не показывались на глаза, а пчелы, опылявшие цветок за цветком, расплывались золотым пухом; здесь не пищали комары, а впереди стелилась прозрачная дымка, будто скрывающая что-то важное. Слишком прекрасно, слишком благостно. В мифах смертные порой случайно видят запретное – охотник, осквернивший своим взором богиню и ее спутниц, женщина, подсмотревшая за таинством посвящения юноши в мужчину. Я бы отвернулась, но у меня не было выбора, и в конце концов тропинка вывела меня на плато, выдающееся над пропастью.

Добраться до него можно было лишь путем, которым пришла я: другие его стороны круто обрывались вниз. Деревья здесь почти не росли – лишь обрамляли площадку, на которой, словно кладбищенские насыпи, балансировали пирамиды из камней: из гранита и песчаника, из мрамора и, кажется, кварца. А на самом краю, на отполированном валуне, парящем над бездной, громоздился сейд.

Красный Сейд, подсказал голос пожилой незнакомки. Неистово-багровый, словно кровь, сочащаяся изо рта идола. На плоском валуне, похожем на алтарь, лежали три небольших камня, а на них – еще один исполинский валун. Что-то во мне завибрировало от натяжения, от безмолвного, но властного приказа приблизиться. На секунду померещилось, будто он трепещет, как живое сердце, сильное, влажное. Теплое. Почти против воли я представила, как приникаю к нему, вгрызаюсь в него зубами, глотаю скользкий кусок. Насыщаю себя. Заполняю дыру внутри.

Завороженная, я не сразу обратила внимание, что поляна отнюдь не пуста, и среди сооружений из камней и у подножия сейда собрались люди. Все – в белых платьях и рубахах, подпоясанных алыми и золотыми лентами, такими же, как те, что повязывали на древесные ветви. Кто-то играл на гуслях, кто-то – на флейте, но, едва я ступила на плато, музыка и смех смолкли, и все они обернулись ко мне, резко, будто чья-то ладонь дернула марионеток за нити.

Я закричала бы, если бы не сухое горло: за людей их можно было принять лишь издалека, но, если на самом деле посмотреть, становилось очевидным, что их тела – просто форма. Они не двигались, но не так, как не двигаются люди; застыли вплоть до складок на одежде, и мерещилось, будто их челюсти раскроются и обнажат сокращающийся зев, или стоит смежить веки, как они вырастут прямо перед тобой, заглотив твое лицо. Своих лиц у них не было: их скрывали маски, выструганные из дерева, вырезанные из горных пород, сплетенные из соломы, сложенные из бумаги, – и все без щелей для глаз. Но меня они видели. Несколько мучительных мгновений я ждала, пока кто-то принюхается и ринется, заулюлюкает, созывая охоту. Однако они лишь кивнули – одновременно, с жутким шелестом ткани – и музыка полилась вновь. Не-человек с длинными когтями заиграл на свирели, просунув ее в пустоту под капюшоном; девушка с коровьим хвостом, чья кисточка дергалась под подолом, перебирала струны арфы.

Все духи этой земли будут плясать подле него. Солнце – слишком крупное, занимающее треть неба, – пожаром осеняло долины и каньоны, простирающиеся внизу, а духи водили хороводы, пока Красный Сейд источал кровь. Неужели они ее не замечают, поразилась я – струи, окропляющие алтарь, капающие на почву; духи ходили босиком, и бордовые следы отпечатывались на их стопах. Но затем один из них подставил кубок под вязкую жидкость, наполнил его до краев и, опустившись на четвереньки, припал к нему, жадно лакая. Позвонки из его спины торчали, словно у горгульи.

Я пошатнулась, внезапно обессиленная, и упала бы, если бы меня не подхватили под локти.

– Идем. Идем за стол, идем.

Я трепыхнулась еще прежде, чем взглянула на того, кто держал меня, и держал крепко, – рванулась, но он не позволил отстраниться. Повторил:

– Идем. Идем, – и только тогда я обернулась к нему. Больше по случайности – не хотелось видеть вообще ничего, разве что очнуться в собственной постели, но руки юноши, говорящего как ворон, никуда не делись. Он и сам походил на ворона: высокий, по-птичьи несуразный, с копной каштановых кудрей, торчащих из-под вороньей же маски. Разум вопил бей и беги, бей и беги, но нечто темное, бархатное, чужое сглаживало остроту, увещевало – оставайся. Бежать все равно некуда. И я разрешила юноше-ворону усадить меня за стол, ломящийся от яств.

Тот располагался под еловыми лапами, в приятной тени, так, что отсюда открывалась вся поляна целиком. Но мой взор приковывал лишь Красный Сейд; с углами, ограненными так, как не смогли бы отполировать человеческие инструменты, оплетенный тугими жилами. И он пульсировал, как если бы что-то толкалось в нем… дитя в утробе или зверь в яйце. Меня передернуло, и я почти вскочила, чтобы броситься прочь, но чья-то ладонь сжала мое предплечье и утянула обратно.

Девушка в маске-росомахе, тяжелой, выпиленной из мрамора, – единственная маска со щелями, сквозь которые горели черные пронзительные глаза, – поставила передо мной похлебку и протянула рог с пивом. Сочное мясо плавало в бульоне, припорошенное луковыми кольцами; пивная пена лопалась и шипела, и я едва не влила его в себя залпом – так ужасно хотелось пить, заполнить живительной влагой трещины от засухи. Но руки не поднялись: здесь ничего нельзя брать. Заплутаешь – ничего не ешь. Однако голод и жажда мучили, как если бы я скиталась по лесу месяц, а не день. Трое суток без воды, несколько недель без еды, если повезет набрести на орешник, – вот сколько мне отпущено, если не принять угощение. Медовые окорока, рыбные калитки, пирожки с капустой, ягодные горсти, наливные яблоки и груши, плошки с ухой, соленые грибы… на белой скатерти, будто на самобранке, ничего не иссякало.

Музыка завивалась нотным кружевом. Духи вокруг болтали, смеялись, подшучивали друг над другом, чокались рогами с хмелем, нахваливали стряпух и не обращали внимания на меня. Лишь юноша-ворон, заметив, что я не притрагиваюсь к трапезе, клювом подвинул вилку ближе к тарелке:

– Ешь. Ешь.

– Надо поесть, – вторила ему девушка-росомаха. – Это только кажется, что солнце высоко, а не успеешь оглянуться, уже вечер. До заката надо поесть обязательно.

– Что будет, если не успеть?

Она усмехнулась:

– Останешься тут. Одна. А в наших лесах всегда лучше ходить с кем-то, – и заговорщицки наклонилась ближе: – Одинокие призраки самые несчастные, и твари покрупнее часто ими закусывают.

– Я не должна быть здесь.

Она передернула плечом:

– В солнцестояние колесо для каждого поворачивается так, как он того достоин, и если Красный Сейд избрал тебя, значит, тебе предначертано быть здесь.

– Меня ждет мама. Я должна вернуться.

– Врата открываются лишь один раз. Ешь.

– Ешь! Ешь!

Живот вывернуло болью, закружилась голова. От роскошной пищи стелился чарующий аромат, и от желания затряслись руки, но я сглотнула слюну: отчего-то я была уверена, что не смогу остановиться. Буду жрать, жрать, пока стол не опустеет – только он не опустеет никогда. Ото всего – и от оленины, и от кабанины, и от крольчатины, и от грибов, и от ягод, и от трав – тонко, едва уловимо пахло падалью. Быть может, по подносам, мискам и супницам были разложены шматы этого живого заразного камня, что будто бы наблюдал за мной – и ждал, когда я приму его в себя.

На ломтик лука в тарелке приземлилась муха, зашевелила лапками. В воздухе висела илистая духота, и в ней колыхался раскаленный солнечный свет. Вспомнилась книжная пыль, кружащая в коридоре, и кроссовки, с яростью затолканные подальше в гардероб; отцовская фотография на прикроватной полке. И мама, моя неунывающая, несгибаемая мама, порой молчаливо глядящая в окно, пока за ним не начнет смеркаться… будто кто-то вот-вот пройдет по дорожке к подъезду и нажмет на дверной звонок.

Интересно, танцует ли мой отец с духами, просто в другом месте, с созданиями иной земли?

Девушка-росомаха, словно ощутив мою тоску, погладила меня по запястью:

– Ты привыкнешь. Путь к Сейду находят лишь те, кто не создан для людского мира, кому в нем плохо. А с нами тебе будет хорошо. Нам всегда весело, и мы никому ничего не должны, кроме леса.

– Мне не было плохо, – возразила я и повернулась к красному камню. Солнце почти вошло в зенит, сияя точно над Сейдом – хитро прищуренное кошачье око, созерцающее своих детей.

Я не намеревалась сдаваться так просто. Честно. Представила, как переворачиваю тарелку, разбрызгивая гнилой бульон по скатерти, встаю и иду прочь. Но тут же, как наяву, услышала пронзительный визг ярящихся духов, скрежет когтей по скалам, топот и гогот и увидела, как они скидывают свои маски, а под ними – пасти, морды, челюсти, нашинкованные клыками. Нет ничего ужаснее, чем неуважение. За него могут и растерзать – заживо, со спины, вытягивая лопающиеся куски мышц и жира.

Умирать я не хотела. И подумала: возможно, кому-то просто суждено исчезнуть. Пропа`сть – если не здесь, то где-то еще. Возможно, здесь – не самый худший вариант: среди опушек и лощин, среди ручьев и озер, под кристально голубым небом. У меня не будет дома, но будет трава, прохладная от росы, в которой можно лежать, любуясь рассветом; будет тропа, по которой научусь ходить, как лань или лиса. Смогу, как мечтала, бежать без усталости, наперегонки с ястребом в вышине, и хватать путников за ноги, уволакивая в омут или нору, где утоплю или защекочу до смерти. Сольюсь с тьмой между деревьями – и никто меня не найдет. Кроме ворона, что сядет мне на плечо или на макушку, пока я выслеживаю добычу – или стою посреди ничего, наслаждаясь тем, как солнечные огни танцуют на цветочных бутонах. А ближе к зиме я босиком ходила бы по льду, слушала его песни и спала под сугробами. Зов дороги стал бы моим спутником; и будучи духом этой земли, я исходила бы ее вдоль и поперек. Быть может, мне даже положена своя шкура, новая кожа сильного зверя.