Полная версия

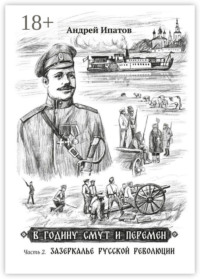

В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность

– Интересно, сколько же ты отводишь сроку оставшейся жизни существующего на планете человечества?

– В плане существования вида – примерно столько же, как и вся прошлая жизнь Homo sapiens. Думаю, что не менее одного миллиона лет оно еще натурально просуществует благодаря развитию биотехнологий. Но в плане нашего влияния на развитие цивилизации планеты Земля мы уже здесь практически на самом финальном отрезке этого пути, финиша осталось ждать, вероятно, не более пары сотен лет. Надеюсь, что наше будущее детище, то бишь сотворенный людьми разум, нас, людей, его создателей, благодарно пощадит и позволит вымереть естественным образом, просто сначала отодвинув на вспомогательные позиции, а потом, чтобы не мешались, разместив в комфортных для нас резервациях. Помнишь, как у Носова в «Незнайке на Луне» некоторых коротышек принудительно отправляли на далекий дурацкий остров, где они могли остаток своих дней развлекаться, наслаждаясь безделием? Видимо, что-то похожее будет в итоге уготовлено вырождающемуся племени людей. Но управлять жизнью на планете, точнее, на планетах, которые человек все же успеет еще колонизировать до потери своего полного влияния, будут, конечно, не люди, а беспристрастные абстрактные для нас виртуальные судьи и менеджеры. В этом, должно быть, и будет наш счастливый билет на то самое длительное доживание в один миллион лет!

– Ну ты и циник! Кстати, коротышки в книге у Николая Носова от той бесполезно прожигаемой жизни быстро превращались в баранов, если ты помнишь. Кажется, там еще этому процессу дурной воздух способствовал.

– Вот! Я об этом и говорю: придет дурная экология плюс полностью отдадим инициативу биороботам и искусственному биосознанию – вот и биочеловекам остается тогда удел беззаботных баранов в стойлах. Согласись, что и сейчас, когда у людей по жизни нет никаких дел, нет полноценной работы, семьи, наконец, цели и пользы по жизни – их удел такой же, как у тех коротышек, только без возможности общества в итоге получить с них хотя бы «шерсти клок».

– Нет, определенно ты у меня великий циник! Кстати, Шура, а почему у тебя такая необычная, на японский манер, кликуха была в институте? Как ты сказал давеча: Шусараша?

– Все просто. Это еще со школы нашей звенигородской повелось. Сначала кто-то назвал меня двойным именем Шура-Саша, а потом в нем как-то само собой переставились слоги, и оно трансформировалось в Шусараша.

«Быстрее, выше, сильнее – вместе! Citius, altius, fortius – communis!»

(осень, за 12 лет до даты «Ч»)

– Шусараша, ты же у нас спортсмен, кажется?

– Легкая атлетика, лыжи, биатлон, спортивный туризм, гиревой спорт. Все на уровне первого-второго разрядов. А что надо?

– Надо спорту помочь своими накачанными мускулами! Олимпиада через девять месяцев в Москве, сам знаешь. Формируем на факультете стройотряд. На Красной Пресне стройка Центра международной торговли в полном цейтноте. Есть решение горкома партии мобилизовать туда на месяц от нас курс студентов, на разные там вспомогательные работы – преимущественно мусор разгребать.

– Понятно, что в этом году вместо картошки стройка будет. Ну, надо так надо. В чем вопрос? При чем тут мой спорт? Все равно всех же пошлете на эту работу. А потом по ускоренной программе нам в итоге кастрированный семестр доучиваться. Из математики дифференциальные уравнения упразднят, это понятно. Зачем они, если не применишь на логарифмической линейке? А вот интересно, что из марксистско-ленинской философии уберут?

– Ты что, вообще дебил? Есть вещи, про которые вслух не говорят…

– Платить-то хоть будут или как в колхозе, трешка на нос за весь срок вкалывания да жиденький супчик с продавленной раскладушкой в сарае?

– С оплатой будет все по-честному, оформим по договору чернорабочими, и по сотке с горкой получите здесь, не уезжая из Москвы. Обижены не будете. Но вот теперь послушай меня. Пока все ваши будут носилками мусор таскать, мне треба пяток мускулистых парней подобрать в отдельную бригаду. Скажем так, особого назначения. Там и заработок выше, так как работенка будет сдельная.

– Так, это уже про интересненькое. Что делать в «особой бригаде» треба?

– Представь себе, во внутреннем дворе этого международного центра с его небоскребами случайно залили железобетонный куб по три метра каждая сторона… Это сколько же кубов монолита получается?

– Ну, 27 кубиков. И что?

– Теперь выяснилось, что он там не нужен был. Какой-то старый чертеж прорабу случайно подсунули. Надо оперативно раздолбать этот монумент отбойными молотками под нуль. Чтобы и воспоминаний о нем не осталось. Работа физически напряженная, как сам понимаешь. Стахановская, можно сказать. Нужна грубая, но выносливая физическая сила. С каждым отколотым от монолита куском щебня тебе в карман будет копейка залетать! Возьмешься?

– Да как-то противно не строить, а разрушать. Другие потом скажут, показывая своим детям этот дворец: «Вот, смотрите, в этом красивом здании есть и моя доля труда! Я, можно сказать, строил в этом городе для вас коммунизм! Ваше светлое будущее». А мне что сказать по этому поводу детям? «Я тут работал не покладая рук, обрастая мозолями, месяц, но от плодов моего труда осталась только призрачная пустота…» В конце концов, какой дурак так строит, что потом сразу ломать кубометрами приходится?

– Я почем знаю?! Что-то проектанты напутали. Все в спешке делается, стройка грандиозная по всему городу идет, не успели, видимо, кое-какие детали продумать или проконтролировать. Так что, записывать тебя в эту спецбригаду? Учти, я тебе, можно сказать, по блату это предлагаю. В награду за призовое место на прошлой зимней лыжной гонке. Тут на эту денежную работенку знаешь сколько желающих отыщется. Только свистни – кастинг можно устраивать!

– Записывай! Деньги край нужны! Только потом эта трясучка да дыхание цементной пылью на здоровье отольются какой-нибудь хронической заразой. Знаю, что дурость теперь делаю, да деньги очень кстати были бы.

– Ок! Только не говори никому! Мне поручили, все конфиденциально! Я за все отвечаю и потому сам отберу надежных ребят с бицепсами!

– Эй, комсомол! А сам-то ты в эту бригаду записался?

– Шутишь! А кто вам наряды всем оформит, кто их закроет, кто ежедневно отчеты в райком отвезет?! Там знаешь какой вал оргработы предстоит! Буду вертеться с утра до вечера как угорь на сковородке! А так неплохо, конечно, было бы тоже денежку заработать!

– Ну, давай, вертись! Змеиный хвост…

«…И снова мы с тобою в Звенигород идем» (та же осень)

Трава умыта ливнем, и дышится легко,

И нет уже в помине тяжелых облаков,

И радуга дугою повисла над дождем,

И снова мы с тобою в Звенигород идем…

(Дмитрий Сухарев)Большую часть своей осознанной жизни Шусараша прожил в небольшом военном городке в нескольких километрах от древнего Звенигорода и совсем уж близко к известному Саввино-Сторожевскому монастырю. Военная инженерная часть, в которой служил его отец начальником штаба, располагалась на крутом обрывистом берегу реки Москвы, в сосновом бору. От их одноэтажного финского домика с высоты холма, изрезанного неглубокими ямами осыпавшихся окопов 41-го года, открывался очаровательный вид на реку и на долину ее правого низкого берега. Этот вид-пейзаж был не менее живописным и гармоничным, чем такие же удивительные красоты на Москву-реку с недалеко расположенной элитной подмосковной писательской Николиной Горы.

Рядом, вне непосредственно территории военного городка, располагалось еще несколько таких же деревянных финских домиков, где жили семьи командного состава части. Дома были не новые, привезенные из Финляндии в СССР после Великой Отечественной войны. Кроме уступки части своей территории, финны выплатили нашей стране по репарации 300 миллионов долларов в виде поставок товаров, в том числе комплектами сборно-щитовых домов. В одном из них жила Женя, одноклассница Саши, дочь военврача с трудновыговариваемой еврейской фамилией.

В детстве они с ней после занятий в поселковой школе проводили много времени вместе, других детей их возраста в военном городке не было. Вместе с Женей Саня облазил в округе все достопримечательности: стрельбище, полосы препятствий. Прячась от сторожа соседнего с ними пионерского лагеря «Комета», дети исследовали вдоль и поперек и его территорию. Тесное общение не прекращалось, особенно в летние месяцы каникул, когда местная детвора практически не вылезала с речного пляжа, расположенного на небольшом песчаном островке посередине реки Москвы. Рядом проплывали байдарочники, кто-то руками ловил в тогда еще прозрачной воде мелкую рыбешку, иногда шел дождик, но их это не отвлекало – небольшой кружок малышни, куда входили местные деревенские с редкими представителями из военного городка, соревновался в красноречии. Дети наперебой рассказывали друг другу разные вычитанные из книг истории или пересказывали раньше других увиденные художественные фильмы.

Два раза в неделю в военной части для солдат крутили кино (к сожалению, обычно старое, черно-белое и все больше патриотическое, про войну). На просмотры этих фильмов правдами-неправдами собиралась детвора, включая, конечно, и деревенских. Подходящих для них дырок в заборе военного городка было предостаточно. Дежурным нарядам по части, конечно, велено было гнать малолеток, но тогда сами солдаты при осмотре зала патрульными прятали ребятишек между собой, закрывая их телами. В результате хождение в кино на закрытый военный объект приобретало дополнительный героический шарм. Другим вариантом кинозала в летние смены был пионерлагерь. Туда чужих тоже априори не пускали, но, во-первых, со стороны обрыва здесь даже и забора не было, а во-вторых, дети есть дети: кто их там разберет, которые «зайцы», а которые свои, по путевке.

С пятого класса Сашу и Женю родители перевели учиться в город, но в разные школы, с разным уклоном. Обычно солдат, водитель отца, утром отвозил их в Звенигород на служебном газике, а вот обратно каждый из ребят добирался самостоятельно – чаще всего на проходящем по расписанию с железнодорожной станции автобусе. В хорошую сухую погоду Сашка надевал кеды и весь путь до дома бежал кросс. Зимой, когда выпадал снег и замерзала река, он брал с собой утром в школу лыжи и после занятий шел до дома уже на них. В это время на льду Москвы-реки в направлении вверх по течению от Звенигорода до того самого пляжного островка можно было увидеть хорошо накатанную лыжню длиной в семь километров. Парень при хорошей погоде и скольжении преодолевал ее за неполные полчаса.

После перевода в городскую школу Шусараша начал выступать за нее на районных соревнованиях по лыжам и даже по биатлону, к концу учебы заработал соответственно первый и второй взрослые разряды по этим видам спорта.

В итоге дружба с Женей понемногу угасала. У каждого теперь в городе были свои дела, свой круг друзей и знакомств. К тому же Женька сюрпризом к своим шестнадцати годам превратилась в писаную красавицу, за которой бегали не только пацаны из ее школы, но и взрослые городские парни. Шусараша при встречах с ней стал ощущать себя неловко, каким-то убогим по сравнению с этой нежданно вспыхнувшей великолепной звездой, хоть еще и девушкой-подростком.

Надо признаться, что Александр в детстве и особенно в юности имел страшные комплексы по поводу своего внешнего вида, что, естественно, влияло на его низкую самооценку и патологические стеснительность и нерешительность. Во-первых, он был толстым по причине усиленной неправильной кормежки его мамой сплошными углеводами (оттого в начальной школе именовался одноклассникам не иначе как жиртрестом). Во-вторых, на лице у него имелись две далеко не симпатичные бородавки, которые с возрастом становились все более крупными и заметными.

Если проблему с излишним весом он к отрочеству при поддержке отца полностью решил, максимально отдавшись спорту и силой собственной воли жестко ограничив свою домашнюю жрачку (отказавшись от всего ранее любимого: сладкого, мучного, жирного, вкусного), то подаренные ему природой элементы антикрасоты доводили его до полного самобичевания, особенно когда речь заходила о контактах с прекрасным полом. Любая случайная девичья гримаса или отвод глаз при общении признавались им как намеренная насмешка и невольно унижали его и так балансирующее на грани чувство собственного достоинства.

Как-то, листая журнал со статьей на историческую тему, он увидел, что его бородавки полностью копируют аналогичные «прелести» на лице Лжедмитрия I (на лбу и на щеке около носа, как того и изобразил древний художник). Дело это было на каникулах у деда в Селищах, куда дядя Вася часто из города приносил выписываемые им многочисленные журналы и газеты. Александр зачем-то показал ту журнальную картинку деду Тише: «Смотри, как мы с этим гадом похожи своим уродством…» Дед прищурился и улыбнулся: «Это тебе знак пришел от пращура твоего. Такое бывает, раз в три-четыре поколения эти бородавки в роду твоем у кого-нибудь да всплывают. Причем в одних и тех же местах – ровно как у тебя и на этом портрете изображено. У бабушкиного отца такие же были, это я хорошо помню. Надо же! Какие вам с ним от паразита Гришки Отрепьева гены перекинулись. Не тушуйся! Пока подрастешь, медицина наша советская что-нибудь придумает!»

Придумала, конечно… Но до своего двадцатилетия Шусараша так и проходил с теми уродливыми бородавками на лице…

А про Лжедмитрия дед не абы как помянул. Предание на то в их роду было. Да еще про кинжал «Годун», что от самой Ксении Годуновой их предку достался, Тихомир тоже когда-то рассказывал. Однако мало какие сказки дедушка малым внукам придумает, доказательств-то никаких на сей счет не было. Даже кинжал тот легендарный, якобы перешедший к ним от бабушки, он давно потерял…

* * *И вот пришли четырехдневные ноябрьские праздники. В такие «каникулы» третьекурсник Александр просто не имел морального права не навестить родителей под Звенигородом, потому как на выходные он к ним уже практически перестал наведываться. С сентября стало известно, что отца-подполковника с нового года переведут на преподавательскую работу в Москву, в военную академию. Он слышал, что уже в какой-то девятиэтажной панельной новостройке на юго-западе Москвы для них достраивается квартира. Родители ее уже посмотрели и остались вполне довольны. Ведь это наконец будет их первая собственная, а не служебная квартира.

В подмосковном военном гарнизоне в летний период обычно проводились выездные сборы для слушателей ряда специальностей военно-инженерной академии. Ответственным за учебную программу от принимающей части на этих сборах традиционно назначали Александра Пушменкова, Сашкиного отца. Он же проводил для слушателей и большинство теоретических и практических занятий. Видимо, увлекся, со временем написал сначала брошюрку, а потом и целый учебник. Рукопись учебника рассматривали на научном совете академии и нашли там немало неординарных решений, имеющих научную и практическую ценность. В результате через два года отец успешно защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. В академии его хорошо знали и, как только появилась преподавательская вакансия, посодействовали переводу из Звенигорода в столичную Москву.

Та поездка на малую родину могла вполне стать последней для Сашки, ведь в декабре и ожидался тот самый перевод и получение родителями московской прописки. Предполагалось, что Новый год семья встретит уже москвичами. Их младшего сына это не вполне радовало. Ведь тогда со сменой иногородней прописки для него полагалось автоматическое выселение из институтской общаги. Хотя он уже знал главное правило жизни в СССР: не высовывайся, пока там бюрократия, суд да дело – глядишь, и учеба в вузе закончится. На всякий случай тайну своего «омосквичевания» он даже не доверил никому из своих друзей-сокурсников – будут невольно трепаться, и слухи дойдут до деканата.

Укоренившаяся за два года привычка к самостоятельной жизни, без надзора и подотчетности со стороны родителей, его более чем устраивала, возвращаться под их домашнее крылышко не было никакого желания. Другое дело, соскучившись, спонтанно зайти к маме на пироги или к папе, чтобы поговорить по душам, посоветоваться, а то и похвастаться новыми успехами. Еще в их семье был старший брат, но он уже давно после учебы в МГУ первым осел в Москве, женился, и квартирный вопрос для него был не актуален.

Случайно в тот день в электричке Александр встретился с Женей. Она тоже училась в Москве, на медфаке, и тоже ожидаемо ехала на все праздничные дни домой к родителям. Оба обрадовались встрече, сидячих мест в вагоне уже не было, и весь путь они простояли в тамбуре, рассказывая друг другу о своей новой студенческой жизни. Девушка еще больше похорошела, улыбка ее была обворожительной, глаза излучали что-то невообразимое, не дающее парням оторвать свой взгляд от них, а ямочки на щеках просто завораживали своим совершенством и таинственностью.

Александр условно делил всех девушек и молодых женщин на пять категорий: 5 – это суперкрасавицы, штучный в стране и в мире товар, 4 – красавицы, полные совершенства, 3 – просто симпатичные и полусимпатичные, 2 – совсем несимпатичные и 1 – редкие уродины. По его представлениям, 90% женского пола устойчиво попадали в третью категорию. Еще по 5% попадали в категории 4 и 2. Представители же крайних категорий 5 и 1 были очень редки и составляли, вероятно, доли процента. Встретить их в жизни была большая удача или огорчение. Но его Женя, безусловно, была из высшей, пятой категории.

Другую такую красавицу он видел воочию только один раз в жизни. Это была его тетя Зося, жена родного деревенского дяди Григория по отцовской линии. По преданию прапрапра… вепсская бабка Божена родила своих дочек от польского шляхтича Казимира, оттого в том роду веками было принято давать рождающимся девочкам исключительно польские имена (как ни старались эту традицию переиначить местные православные попы). Дочки – и те первые от Божены, и все последующие в казимировом роду – каким-то чудесным образом были писаными красавицами (грешили на знахарку Божену, которую молва считала за отъявленную ведьму и колдунью).

Но в XX веке источник этих красоток, кажется, иссяк – те из женщин данного рода-племени, кто оставался жить в деревенской глуши Вологодчины, постепенно повымерли, не оставив прямого потомства, или просто переродились в другие фамилии. Оставалась только одна, уже не молодая женщина, будто бы прямой потомок Божены, жившая в деревне Заречье. В первый, начальный год Отечественной войны у нее наконец родилась долгожданная «полька», прозванная матерью Зосей. Отец же так дочку и не увидел, погиб на войне.

Когда та девушка подросла, она полностью своей яркой девственной красотой подтвердила древнюю легенду. Отбою от местных молодцов у нее не было. Парни и уже зрелые мужи дрались и натурально калечили друг друга за одно лишь право постоять подле нее, поговорить, а тем более чтобы пригласить на танец или на свиданку. Тут как раз из армии в середине 50-х демобилизовался сержант дядя Гриша. Парень он был хоть и низенького роста, но, что называется, жилистый, коренастый, прыткий, с сильными руками и железной волей. В армии получил специальности шофера и механика, отчего в колхозе его ждали с распростертыми руками. Видимо, поэтому среди большинства местных парней-молодняка он выгодно выделялся своей основательностью и мужественностью, а главное, решительностью. Однако на Зоську претендовали даже некоторые женатые мужики, поэтому «тендер» был там нешуточный.

Потом дядя признавался племянникам, что, прежде чем добился права гулять, а потом и жениться на красотке Зосе, бит был местной братией много и основательно. А что самое страшное, один несостоявшийся жених жестоко отомстил – выволок бревно на тропинку, по которой Григорий обычно ездил напрямки домой на своем мотоцикле (проданному ему колхозом как передовику производства). В вечернее время бревно то сыграло роковую роль: дядя как раз вез на мотоцикле из яслей колхозной усадьбы в специально оборудованной им люльке своего полуторагодовалого первенца. Ездил он лихо, но умело. Разумеется, впотьмах, да еще на повороте наскочил на то бревно, и оба седока естественным образом вылетели вон, да только малец со смертельным исходом, с переломом основания шеи.

Разумеется, милиция все списала на несчастный случай, обвинив в трагедии самого убитого горем отца: «Небось сам выпивший был!» Никто ни в чем не признался про то бревно, но как упомянул однажды Сашкин дед из Пожарово: «Судьба того негодяя была незавидной, с ним позже разобрались. Говорили, что тот спьяну ушел на болото и там сгинул…»

Поломанный мотоцикл ИЖ Александр потом видел в сарае. Дядя Гриша его ни восстанавливать, ни продавать на запчасти почему-то не хотел, так и лежал, пылился, ржавел. Однако более взрослые двоюродные Сашкины братья, сговорившись и раздобыв где-то пятьдесят рублей, купили в городе новую раму, сами заварили какие-то трещины на руле и в стойке да за один день втайне от дяди восстановили аппарат – поставили владельца перед фактом… Тот в результате разрешил парням все лето на нем кататься, но с условием, чтобы осенью мотоцикл в городе их родители продали и чтобы он потом больше его в глаза никогда не видел.

Впрочем, это отступление для понимания того, как женихам и мужьям красавиц из категории №5 и раньше, и теперь, видимо, несладко живется. Зависть есть зависть, а богатство хоть и сложно заполучить, но еще труднее сохранить… К тому же «сердце красавицы склонно к измене…» – видимо, что-то в этом роде и побудило через много лет от описываемых событий еще далеко не старого, хотя и хронически больного дядю Григория… повеситься.

Так вот, Шусараша, на время позабыв про свои бородавки, хотел было тогда в электричке предложить соседке Жене какое-нибудь свидание, прогулку, но тут же его внутренний голос решил, что это глупо: где он, и где она? Тем более у красавицы в городе была масса старых поклонников, и, видимо, все дни ее уже расписаны среди звенигородских. Но неожиданно Женька предложила сама: «Сань, а пошли завтра прогуляемся до монастыря. Так хочется еще с тобой поболтать, погулять по окрестностям, как раньше в детстве. Помнишь?»

Еще бы! У парня перехватило дыхание. Конечно, они завтра прогуляются. И в сам монастырь, и далее по долине речки Сторожки до источника с купелью на месте бывшего скита преподобного Саввы. Выпьют там друг у друга из ладошек обжигающей прохладой водицы, потом будут брызгать этой водицей друг на друга, смахивая капли с таких притягательных губ, а потом на них обоих что-то найдет… и они даже поцелуются.

Этот день 8 ноября был для Александра, наверное, одним из лучших в жизни! Накануне ночью выпал первый снег, и этот первый снег с небольшим морозцем совпали с его первым поцелуем в жизни, да еще не с кем-то там, а с самой красивой девушкой Москвы и Московской области…

На следующий день Женя ожидаемо поехала на встречу к друзьям в Звенигород. Об этом Саня узнал, когда в нетерпенье забежал к ней по-соседски утром домой, а с трудом узнавший его сильно похудевший папа-доктор только развел руками: «Опоздали вы, молодой человек, улетела пташка!» Как дурак, весь день и вечер парень просидел на холоде на качелях (делая вид, что зачитался книгой) недалече от ее домика. Шусараша наблюдал за подходами к ее дому, ожидая, что его мечта все же скоро вернется. Не вернулась…

Утром опять скрепя сердце он постучал к ним, и уже ее мама сообщила в расстройстве, что Женька накануне им звонила через коммутатор военной части (в их домиках была только местная телефонная связь) и сообщила, что сама останется ночевать в Звенигороде у подружки (что и в школьные годы нередко случалось), а сегодня у них там большая тусовка намечается, поэтому просила тоже не ждать. Да и вообще, возможно, через день на окончание праздников из города она сразу же поедет на учебу в Москву, не заезжая больше к родителям. Тем более что кто-то из круга знакомых готов был отвезти ее на своей машине.

В день отъезда Сашка еще раз с тяжелым сердцем заглянул в этот докторский дом, оставил на всякий случай для Жени записку со своими координатами в Москве. Больше они никогда не виделись… Отец как-то через год вскользь упомянул, что Женькин папа умер в звенигородской больнице от рака, после чего мать с дочерью, кажется, оформляли отъезд на ПМЖ в Израиль.

* * *Со временем Александр, уже избавившись от своего лицевого уродства (даже заметных следов на местах бывших бородавок почти не осталось) и как-то органично превратившись во вполне приятного, спортивно накачанного и интеллектуально развитого парня (как он сам говорил, став из гадкого утенка вполне приличным гусем), раздумывая над своими прошлыми встречами с симпатизировавшими и совсем даже не симпатизировавшими ему по жизни женщинами, доработал теорию об условных двух половинках.