Полная версия

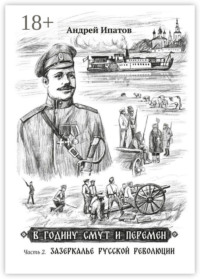

В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность

В годину смут и перемен

Часть 3. Параллельная реальность

Андрей Иванович Ипатов

Посвящается моему поколению, когда-то носившему октябрятские звездочки и пионерские галстуки, верившему в гриновскую романтику, уступавшему в транспорте места пенсионерам, чтобы в итоге остаться в истории страны симбиозом «обманутых вкладчиков» и вороватых «новых русских».

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть…

М. ЖванецкийГосподни пути неисповедимы… или… администрация ответственности не несет…

Анекдот №806474Корректор Мария Черноок

Дизайнер обложки Вера Филатова

Иллюстратор Марина Шатуленко

© Андрей Иванович Ипатов, 2025

© Вера Филатова, дизайн обложки, 2025

© Марина Шатуленко, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0067-6171-1 (т. 3)

ISBN 978-5-0060-0537-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Трилогия на то и трилогия, чтобы автору, закончившему первую и вторую часть своих историй, снова засесть за финальную книгу. Исторический срез по первоначальному замыслу должен был пройти через сильно разделенные во времени страницы жизни моих соотечественников: сначала Смутное время на рубеже XVI – XVII веков, затем еще более смутное время революций и войн начала XX века. Ну и, наконец, в завершение этой выборки предлагается эпоха потрясений в современной России, случившаяся на стыке крайних веков. Объединяет исторические новеллы территориальная общность происходивших событий, а также герои, вышедшие из разных поколений одного рода, одной провинциальной фамилии с размытыми временем вепсскими корнями.

В зависимости от имевшегося у автора фактического материала, казалось бы, ближе к современности должно обозначиться снижение степени «додумывания» событий в описываемых историях. Как ни парадоксально, но именно в третьей части трилогии, по которой априори имеются многочисленные документальные свидетельства, додумывание-то и зашкаливает… Можно даже сказать, что жанр этого нового художественного произведения поневоле переходит в аллегории фэнтези, чем в летопись исторических вех.

Такие вот немыслимые хитросплетения в произошедших преобразованиях Новой России, развившиеся со знаковых августовских дней многими уже забытого ГКЧП 1991 года. Доминантой тех страниц истории страны стал осознанный отказ советского народа от коммунистической идеологии, от ее роли в управлении народным хозяйством. Этот знаковый протест проявился в результатах выборов президента Российской Федерации 12 июня 1991 года, а далее по эффекту домино привел к развалу всей Советской Империи.

По мнению автора, этот последний исторический революционный эпизод является не менее яркой и важной страничкой истории Государства Российского, чем те, что были описаны в книгах №1 и №2 настоящей трилогии. Поэтому эта близкая нам эпоха на вполне законных основаниях вписана здесь в цикл «годин смут и перемен». Вероятно, что и на данном эпизоде история «смут» далеко не закончится… Трилогию же приходится заканчивать в реалиях сегодняшнего (точнее, даже вчерашнего) дня, оставляя продолжение для последователей жанра.

В своих записках, отнесенных автором к жанру исторических новелл, пришлось постоянно смешивать сюжетные линии с общеизвестным историческим фоном, добавляя в него крупицы реальных событий, преданий и свидетельств от героев повествований. Оттого повествование часто как бы кидает из стороны в сторону: то в детективные приключенческие дебри, то в энциклопедические справки, то в незамысловатые размышления об истоках и причинах случившихся с героями повестей вполне жизненных историй.

Что важно! Как в прошлом, так и в настоящем, у каждого предъявленного читателю персонажа, почти у каждой рассказанной автором истории, у большинства зашифрованных названий есть реальные аналоги и прототипы.

В результате проделанных осмыслений и изысканий автором выписаны некоторые закономерности, объясняющие механизмы образования эпохальных сообществ в российской провинции: «человека русского» и «человека советского». Катализаторами процессов их формирования предложено считать периодически случающиеся общенародные «стрессы», происходящие в «годины смут и перемен» (они же смутные времена с народными бунтами, революциями, госпереворотами, гражданскими войнами и т. п.)

Новая, третья книга могла бы стать подтверждением общей концепции автора о гражданской эволюции с закономерными революционными переходами количества в качество, если бы на момент ее написания удалось найти неопровержимые признаки зарождения в постсоветском многонациональном, многосоциальном и многогранном сообществе «нового человека», по своей сущности коренным образом отличного от глубоко укоренившегося в двадцатом веке в СССР «человека советского». К сожалению, говоря о наметившихся в обществе трендах преобразований, чаще всего наше внимание останавливается на явно нетитульных экземплярах этой новой сущности, на новых русских, перекрасившихся чиновниках, оборотнях в погонах, рэкетирах, челноках, обманутых вкладчиках…

«Новый человек» получается каким-то малопривлекательным и растерянным. Уже не идейно советским, но притом совершенно разноликим. В идеологиях у него тоже полный разброд: одни выбрали для себя имперскость в противовес тем, кто стоит за размежевание (по национальным, религиозным или иным догмам); другие ратуют за вседозволенность, входя в противоречие с теми, кто выступает за сохранение нравственных идеалов; третьим же достаточно удела обывателя, чья хата всегда с краю…

Наконец, мы зашли еще и в тупик с определением любимой всеми философами национальной идеи. Сколько ликов у растерянного человека нашего нового общества – столько и этих идей. Вот, теперь много говорим про патриотизм, но он тоже у разных людей ортогонально противоположный. Кто-то видит его в признании «горькой правды» и в самопожертвовании идти против течения, а кто-то – в самоубаюкивании на волнах «сладкой мечты».

Александр Солженицын объявил национальную идею «в сбережении народа», но для чего его сберегать, так и не объяснил. Понятно, что этот символ подразумевает объединение людей (ну, или хотя бы их большей части) – вокруг некоего общего «смысла жизни». Однако пролетевшие 80-е, 90-е и нулевые годы показали, что для одних людей в России смысл жизни – это доступная колбаса и относительно комфортные условия проживания, а для других, более пассионарных слоев общества – достижение чего-то запредельно великого, чтобы нам стать хоть в чем-то неординарными в масштабе планеты. Неважно в чем: в науке, культуре, религии, космосе, в добыче нефти и угля, а то и вырваться в лидеры в какой-нибудь утопической идеологии (военного коммунизма, общества тотального гуманизма, экологизма или прочего -изма). Но с принятием обществом великой цели нам всегда почему-то не хватает ресурсов на ту самую пресловутую колбасу, а страну начинает повторно колбасить…

На смену уходящему советскому поколению автора, выросшему в эпоху идеализированных и извращенных деградирующей властью СССР ценностей, по всем признакам на рубеже 80-х и 90-х годов двадцатого века все же должен был зародиться тот самый новый человек прогресса, познавший все лучшее от предыдущих эпох, от всех мировых наций, а потому навсегда исключивший из своих суждений и нравственных идеалов любые проявления рабской покорности, несвободы, алчности, воинственной злобности, жестокости. Этот человек должен был быть на генетическом уровне привит от халявных приманок и обманок, от разного рода идеологических штампов, от манипуляций мошенниками и прохвостами любого калибра. И этот новый человек с вызревшим и укоренившимся в нем чувством достоинства (чести) за самого себя, за свои идеалы, за свои права, за свой труд по всему должен был в итоге построить наиболее прогрессивную экономику, уважаемую науку, великую культуру, достичь приоритета в здравоохранении, экологии, космосе…

Как ни печально, этого пока не случилось, с какого бока на выстроенную пирамиду ни посмотри. Хочется надеяться, что данный неутешительный диагноз все же не на века, что, в очередной раз забуксовав, мы в конце наших замысловатых дорог все же дружно выедем на искомую всеми дорогу, для чего, возможно, потребуется разворот в сторону самопознания и самовозрождения.

В итоге концепт этой книги был предопределен самим отсутствием рождения на рубежах XX и XXI веков обозначенного выше нового человека – третья новелла с ее историями и рассуждениями получилась не реалистичной, а скорее гипотетичной и фантастичной. Эдакая параллельная реальность для судьбы главного героя, вынужденно мечущегося и ищущего точку распараллеливания реальностей между приземленным неустроенным собственным бытием и благами достойного своего имени россиян клана соотечественников. Наконец-то по-хозяйски обустроившихся на площади суши в два миллиарда гектаров.

Итак, читателя ждет путешествие из прошлых ностальгических реалий 80-х в потерянные галлюцинирующие миры, живущие своей собственной жизнью в параллельной вселенной.

Глава 1.

«Шусараша» – портрет героя из прошлого

(за 5—6 лет до даты «Ч» с провалами памяти в конец 70-х и в 80-е)

Родители его звали «Саша» или «Сашуля», жена называла «Шурка» или «Шурик», подчиненные на работе со временем стали обращаться как «Сан Саныч», школьные и институтские друзья – «Шура-Саша» или «Шусараша»…

Откровения игры в правдивые ответы

(6 лет до даты «Ч»)

Он: «Давай поиграем в правду!»

Она: «А это как?»

Он: «Очень просто! Первый из играющих задает вопрос. Можно любой, касающийся его партнера. Даже сугубо личный, даже с глубоко интимной сущностью. А второй играющий обязан честно на него ответить. За это на своем ходе он сможет тоже задать любой вопрос партнеру, рассчитывая на абсолютную взаимную честность. Врать категорически нельзя! Вступая в игру, партнеры как бы молчаливо подписываются перед Всевышним, что их ложь, маленькая или большая, всяко неминуемо отразится на здоровье самых близких людей. Можно не отвечать на вопрос, но тогда ты проиграл. Значит, тест на правду не выдержал – пожелал скрыть эту правду или же что-то в ней тебе самому откровенно неприятно. Сама понимаешь, такие жесткие условия – все равно что дать согласие пройти испытание на детекторе лжи. В итоге либо ты приобретаешь к своей персоне абсолютное доверие, либо ставишь себя под прогрессирующие сомнения, и как там дальше сложатся между игравшими межличностные отношения – большой вопрос!»

Она: «Ты уже играл с кем-нибудь в такую игру?»

Он: «Это что, твой первый вопрос? Тогда мы уже начали?»

* * *– Этой игре меня научила одна мимолетная знакомая. Собственно, результат той игры и поставил крест на наших с ней дальнейших отношениях. Тогда я проиграл ей в правду вчистую, потому что не смог, не посмел признаться, что был раньше… любовником ее сестры. Да, такой вот парадокс в жизни случился. Познакомился я с хорошей девушкой Варей у Театра сатиры по случаю обладания лишним билетиком на популярный спектакль. Через какое-то время наших театральных и киношных встреч она пригласила к себе домой познакомиться с родителями. Пришли: я при параде, с цветами – прямо жених перед сватаньем. А там Полина, ее старшая сестра, с которой мы прошлым летом ходили на катамаране в туристический поход в спонтанно сборной команде. Она была старше меня лет на пять, а это приличная разница – ведь мне-то было всего лишь двадцать… Красивая, коммуникабельная, пловчиха, спортивного телосложения и, как выяснилось, очень свободных нравов. Жребий выпал нам вместе дежурить в походе. Обычно парень – это дрова, костер, помывка котлов, а девушка-напарница – вся готовка пищи. В первый день, пока ребята готовили на стоянке наш сплавной «флот» к отплытию, мы пошли с ней за дровами. Стояла тридцатиградусная жара, потому из одежды на нас – мои плавки и ее купальник. На Алтае на берегу то голо, то лески в отдалении. Так вот, в таком леске она меня и взяла в оборот – повалила как манекен наземь, да так стремительно, что я в себя пришел, когда уже, собственно, все между нами и произошло… Три недели длился тот жаркий от зноя и моих бурлящих эмоций маршрут. Сложный, кстати, был поход, я там даже чуть не погиб в пороге, но это все только событийный фон… Три недели мы, не боясь ни клещей, ни змей, ни осуждающих взглядов завидовавших нам товарищей, гуляли с ней по вечерам в соседние лески, где она учила меня быть мужчиной, дарила свои ласки, поцелуи любви. К концу похода я уже как зомби был ей предан и влюблен по гроб жизни. Но урок мне был скоро дан жесточайший. В поезде, в вагоне при расставании – а мне надо было сойти раньше, в Барнауле, чтобы лететь на практику в один из строящихся нефтегородов Западной Сибири, – та вожделенная девушка Поля проникновенно улыбнулась мне на прощание, словно Мона Лиза, и, подобно таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни», сказала: «А пулемет (то бишь свой московский адрес и телефон) я тебе, милый мой, не дам… Поигрались, порезвились, и хватит. В Москве меня жених ждет, и напоминания о нашем походном романе мне там совсем не нужны. Прощай! Исчезни теперь навеки из моей дальнейшей жизни! Да запомни: женщина что кошка – гуляет сама по себе, захочет – приласкается к тебе, но только потом жди, что побежит она вдруг на крышу на зов других котяр!» Месяца два, почитай, всю свою производственную практику на нефтяных промыслах я изнемогал, переживая тот случай, плакал от злости и скулил от беспомощности. Но потом, о чудо! – постепенно во мне вся эта тяжесть отошла, оказалось, секс не равен любви. По приезде в Москву я даже искать свою ненаглядную (то бишь спрашивать у ребят-попутчиков ее координаты) не стал. На душе скребли кошки, но я чувствовал, как тоска уходит день ото дня. С того времени прошло года полтора, облик Полины в моей памяти, как утреннее сновиденье, развеялся, казалось бы, навсегда. И вдруг та неожиданная встреча дома у Варьки. Представь себе ситуацию – немая сцена а-ля «к вам приехал ревизор»! Полина с ехидной улыбочкой при встрече меня «не узнала», да и я ей подыграл в этом. Но Варя, видимо, что-то заподозрила, вот и предложила мне скоро эту самую игру в правду. На первом же ее вопросе я и срезался, а потом и наши дальнейшие встречи сами собой сошли с ней на нет. Понимаю ее – нет правды, нет доверия. Свой отказ я прокомментировал лаконично: «Тебе лучше не знать!» На сестру свою, кстати, она была совершенно не похожа, даже внешне, не говоря уже о характере. Сущность Вареньки я бы охарактеризовал так: добрейшая чистая душа ребенка, которая еще не научилась прощать обманы. Наверное, в итоге из нее получилась хорошая жена и идеальная мамашка. Верность в ней чувствовалась такая, что только у собак бывает. Но вот не сложилось у нас. Догнала меня кара за тот разврат походный, будь он неладен.

После небольшого молчания он продолжил:

– Ну да теперь моя очередь спрашивать. Собственно, от тебя нужно только коротко ответить мне теперь «да» или «нет», и не более того. Если не «да», то это значит «нет»! Никак иначе.

– Нет! Все же пока нет! Но вполне может быть… Подумаю – понимаешь?! Шура, а ты раньше, до меня, до сегодняшнего дня делал уже кому-нибудь такие предложения? Вот это будет мой второй вопрос по игре. Ведь я ответила тебе на первый сполна?! Значит, снова твоя очередь «исповедоваться».

– Хорошо, ответ принят, хотя ты и сжульничала самым наглым образом. Потом я тебе разъясню, что такой ответ означает на самом деле. Несмотря на то что, по сути, он неконкретен, зато теперь для меня однозначно понятен. Кажется, ты даже не поняла, что сейчас мне сказала на самом деле, пытаясь увильнуть. Так вот. Один раз я сам делал такое предложение, а другой раз его сделали мне…

– Расскажи, это интересно, черт возьми. У тебя с ними что-то было? Про первый раз догадываюсь, что это была Зойка. А вот второй – это новость! Почему же ты тогда не женился? Видимо, она любила тебя, раз сама открылась?!

– Все у тебя прямолинейно получается. Есть намерение, значит, должно состояться и его воплощение. А жизнь – она как лабиринт, с очень запутанными тупиками, с ловушками, наконец. Я тебе только привел пример с Варей и Полиной, как бывает. Короче, надо быть сильно умным, причем исключительно своим умом. Придется много раз споткнуться, не раз обжечься, чтобы наконец набраться достаточного опыта. Только тогда клубок отношений с женщинами, может быть, удастся аккуратно распутывать, не обрывая второпях хрупкие нити. Вот ты сейчас мне «нет» сказала, но все-таки потом добавила: «Может быть, дай подумаю», а ведь я теперь точно знаю, что это и есть однозначное твое верное «да». Другое дело, когда девушка говорит: «Замуж? Сейчас? Это не в моих планах! Это все позже!» По моему опыту означает такой ответ с переводом на понятный мужикам язык следующее: «Ты добрый парень, и я к тебе очень хорошо отношусь, но пока ты у меня на скамье запасных, сначала мне надо отработать другие, более перспективные варианты с более привлекательными ухажерами». А они у красивых дам всегда есть, это как шлейф у кометы в стадии ее приближения к звезде. Так, видимо, интуитивно заведено самой природой: самки подыскивают своим будущим детям лучших в их понимании самцов. Понимание, правда, бывает часто обманчивое. Тем не менее чем ярче самка, тем больше у нее диапазон выбора. И это генетический стержень, на который люди только накручивают разную там лирику и высшие материи. Но если в итоге у этой самки не получается выбрать из лучшего, она непременно на безрыбье вернется и к припасенной на черный день кандидатуре. Это тоже из закона сохранения природы. Поэтому, отвечая на предложение потенциального жениха – что она, дура, что ли, сразу тебе отказывать! Пока ты на крючке, влюблен в нее, то и ей сподручнее держать тебя при себе, но только дальше поцелуев не авансировать… Аналогично и обратное: парень, если у него есть симпатичная, но еще не вполне осознанно любимая девушка (тем не менее дружбой или отношениями с которой он дорожит), будет тянуть, опасаясь переходить красные линии. Иногда тянуть можно долго, а бывает, что и сама девушка в эмоциональном порыве вдруг первая признается в чувствах, на свой страх и риск позовет тебя в брачный союз (неважно, официальный или гражданский1). Мне та девушка Ириша сказала так: «Дурак ты, Сашка! Женись на мне, пока я согласная. Ведь потом могу и не захотеть!» А этот «дурак Сашка» лицемерно с испуга ей банально ответил по штампу: еще не время… еще он не встал на ноги… а женитьба – это такая ответственность, это очень-очень серьезно… Собственно, так дословно все и было. Поэтому когда бывшая моя зазноба Зойка, эфемерная звезда на небосклоне пригрезившейся любви, ответила почти такими же словами на мое предложение: «Не пугай меня! Мне с этим надо подождать, ведь замуж – это сейчас так несвоевременно…» – в заднем кармане брюк уже был припасен листок бумаги. А на нем заранее были нацарапаны эти же слова на случай, если я вдруг отважусь сделать предложение пойти за меня замуж. Почти 100% совпадение! Одна только буква не совпала: я написал «не путай меня», а она сказала «не пугай меня». На что же я рассчитывал? Видимо, на то, что моя подруга, хорошо знающая себе и мне цену, от неожиданности и от моей дерзкой настойчивости войдет в некий ступор и по законам философии экзистенциализма в критической для нее ситуации невольно выдаст мне тот искренне-неподдельный ответ, который всячески избегала ранее, камуфлировала и затуманивала. Так и получилось – в итоге я уже точно знал приговор судьбы: ответной любви с ее стороны нет, не возникло ее за три года нашего близкого знакомства и, верно, уже в полной мере не будет. Конечно, и простая симпатия со временем может перейти в серьезные взаимные чувства. Так тоже бывает. На моем месте кое-кто стал бы ждать своего шанса и с определенной долей вероятности вполне мог бы его дождаться. В конце концов, красавица может забыть о своих мечтах и, перебесившись, просто разрешить кому-то в своей будущей жизни безумно любить ее, заботиться, содержать, наконец. Мне тогда стало очевидно, что Зое полюбить меня мешала либо скрытая от меня неприязнь, либо же неафишируемая привязанность к другому человеку. Возможно, такая же односторонняя любовь. Спрашивал, только она в том мне не созналась. Можно было, конечно, предложить ей поиграть в правду… Хотя, безусловно, она бы на это не согласилась ни под каким соусом – зачем? Дело еще в том, что тогда мое предложение выйти замуж было последним, хотя и решающим, заранее продуманным тестом в стройной цепи предварительных испытательных мини-тестов на любовь. Именно исходя из анализа прошлого зондирования и была написана та записка, что лежала в заднем кармане брюк. Научный подход, основанный на серии провокационных психологических экспериментов, как это ни цинично может быть сказано… Бороться за любовь? – Имело бы смысл, если бы ее обратному ко мне глубокому чувству мешали какие-то объективные вещи, как то: противодействие родителей, ее гипотетический жених или даже муж, материальные причины, национальные или религиозные факторы, ну и прочее. Но здесь борьба за любовь была совсем не к месту, не во благо наших будущих отношений. Скорее навязчивое упорство с моей стороны уподобилось бы агрессивному желанию самца любыми доступными способами (силой или обманом) добиваться овладения предметом своего вожделения. Это тогда бы, безусловно, унизило мою любовь, мое чувство собственного достоинства. Я бы на ее месте за такое поведение только презирал меня. Что ж, несколько лет я строил с Зоей здание из собственной искренности и добрых намерений, она должна была уже знать меня на микроуровне. Теперь же я убедился, что все это ей в конечном счете не нужно, искомой взаимной искренности, переросшей в любовь, так и не родилось. Хотя, конечно, продолжение дружбы никто не отменял, более того, я уже успел стать ей как брат. Кажется, вывод был сделан мной тогда единственно правильный – вытравить в себе этот некстати случившийся любовный вирус, вылечиться от него. Трезвым умом я отлично понимал, что мы не пара, но вот надо же, сидел там, во мне, где-то глубоко чертик, а может, и наоборот – ангелочек, который никак в это не верил и все гнул свою линию. Однако зондирование показало, что он-то и неправ… Для начала надо было максимально сократить личные встречи и телефонные звонки с Зоей, пресечь участие в тусовках с общими друзьями, прекратить наши привычные лыжные воскресные прогулки с ней. Любовь – это болезнь, зараза наподобие алкоголизма. Приходит сама, не спросившись, не постучавшись к тебе в дверь. Выпроводить же ее – сплошное несчастье… Так, видимо, и алкаш: отказывается от спиртного неделю, месяц, год, а потом раз – новая встреча, соблазны, и человек срывается, может уйти в еще более страшный запой! Нет, очень важно при таком лечении исключить все контакты с источником «заразы». В итоге, как ты знаешь, я даже уехал тогда жить и работать в Сибирь. Кажется, именно там это «забыть» у меня, наконец, и получилось. Иначе мы бы сейчас не были с тобой вместе, Танюха, не играли бы теперь в «правду», я бы не каялся здесь в своих грехопадениях. Да, вот еще! Немного этому выздоровлению поспособствовало то, что друзья мне постоянно телеграфировали в Сибирь о том, что вакантное место оруженосца при Зое в нашей кампании не пустовало, а это значит, что ей мое удаление никак не навредило, не затронуло чувств, не задело…

– Прямо трактат про безответную любовь и наставления, как ее избежать. Мне, кстати, это тоже до боли знакомо – если потом спросишь, расскажу правду про свои похожие истории из личной жизни. Не бойся, все в прошлом, и врать на эту тему не буду, неинтересно, глупо… Если бы вас с Зойкой не знала многие годы, то, верно, сейчас бы сказала на твою исповедь, что ты дурак и профукал свою любовь. Но ты сделал правильно, только был, извини, очень-очень туп, чтобы понять в ваших отношениях, who is who. Ладно, это ты поведал мне сейчас о собственном когда-то сделанном Зойке признании. Для всей нашей компашки это тот самый секрет Полишинеля. Но я вдруг теперь услышала, что было и обратное предложение – тебе самому! От кого же? Расскажи!

– Да. Было и такое дело. Тебе, как своей нареченной жене, признаюсь. Никогда никому эту историю не рассказывал. Так вот, я, как более опытный специалист (не по девушкам, а по профессии) в нашей московской конторе, куда попал по распределению, опекал одну зеленую девицу на нашей общей работе. Нет, это не была просьба руководства – скорее ее собственная инициатива, которая была мне не в тягость. Я – уже полновесный инженер, «черпак» на армейском жаргоне, она – «дух бесплотный» на должности техника (фактически лаборанта), но притом училась на вечернем факультете в нашей общей «керосинке» по моей специальности. Сидели в офисе в одной комнатенке, вместе ходили обедать, я ей, конечно, активно помогал с домашними заданиями и с подготовкой к зачетам, к экзаменам. В общем, общались мы много. Сначала чисто на работе, а потом постепенно это перешло и на послерабочее время. Скоро я почувствовал, что Ириша (так звали ту девицу) по жизни стала моим «хвостиком», стремится заполнить собой всю мою частично еще свободную жизнь. Сама она была худенькая, небольшого роста, неглупая, задорная, безусловно, симпатичная (если видела фильмы с Одри Хепберн – так это ее выписанный портрет из «Римских каникул»). На работе наши матроны и патроны не могли не видеть ее ко мне практически нескрываемого особого отношения и постоянно по-отечески выговаривали: «Ты, парень, либо женись на девчонке, либо не морочь ей голову. Мы тут все за нее горой, она, считай, наша дочь полка, самая молодая и самая наивная в конторе, такую в обиду не дадим!» Честно говоря, я, понимая, что привязанность к ней непомерно засасывает, сделал тогда несколько попыток деликатно отвязаться хотя бы от ее тесной опеки. Самым кардинальным шагом стал мой переход в другой офис, в другое подразделение, благодаря чему я на 50% своей занятости стал разъезжать по далям Крайнего Севера и Средней Азии. Не будь тогда моей влюбленности в объект «Зоя», возможно, с Иришкой у нас и срослось бы, мне с ней было хорошо, как-то по-домашнему уютно. Встречи с ней – все равно как надеть после работы свои любимые тапочки. Но многолюбие во мне никак не сочеталось. Иные, кроме чисто дружеских, отношения с ней были для меня табу. Однажды между моими командировками Иринка подкараулила, чтобы огорошить своим выстраданным признанием и желанием, чтобы я стал ее второй половинкой. К такому повороту я не был готов и тоже сначала отговорился по шаблону: «рано… большая ответственность… надо время и т. д. и т. п.». Поняла ли она истинную причину таких увертливых слов – не уверен. У меня тогда еще не было опыта аналогичных выяснений своих отношений с Зоей, но это же были мои необязательные слова, и я знал им цену как никто другой. На следующий день она опять меня поймала, решила, видимо, что я просто пока боюсь официальной стороны этого дела, и предложила жить у нее на условиях «как я это решу» – без штампов в паспорте… Тут бы мне и сдаться. Девушка – красавица, умница, из хорошей директорской семьи, с собственной однокомнатной жилплощадью… Опять я как-то отговорился, тянул время, мычал как телок, что и такое решение – край моей ответственности, не надо нам торопиться, что и она может меня разлюбить, только пока не поняла этого.