Полная версия

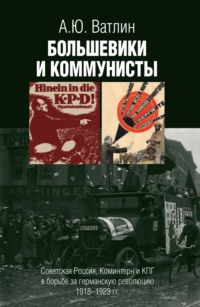

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

В.И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения

Фотограф А.А. Неволин

16 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]

Документы показывают, что потенциальным очагом внутрипартийных разногласий в конце сентября – начале октября 1918 года вполне могла стать и сфера внешней политики. Находясь на излечении в Горках, Ленин невольно чувствовал себя сторонним наблюдателем, чему противилась вся его деятельная натура. Главным источником информации для него в эти дни являлись московские газеты (иностранная пресса попадала в Россию лишь эпизодически и со значительным опозданием). В отличие от зарубежных газет главное место в изданиях, контролировавшихся большевиками, занимали не телеграммы из-за рубежа, а обширные комментарии, определявшие отношение революционной власти к тому или иному событию.

Осторожные оценки международного положения после выхода Болгарии из коалиции Центральных держав (30 сентября 1918 года) сменились революционным пафосом. Передовица «Правды» рисовала следующий сценарий развития мировых событий: поражение в войне сделает неизбежной революцию в Германии и Австрии, но это не принудит Антанту к заключению почетного мира. Немецкий рабочий класс откажется от своего Бреста и в союзе с Советской Россией начнет революционную войну. Ее классовый характер будет настолько очевиден, что он разложит войска Антанты еще до первых серьезных сражений[60].

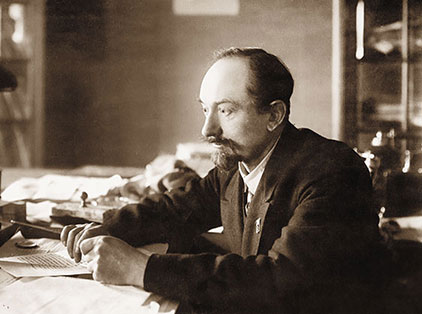

Лев Борисович Каменев

1917–1918

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]

Все это создавало принципиально новую геополитическую обстановку. Мирная передышка, которую обеспечивало режиму большевиков военное противостояние двух враждебных коалиций, заканчивалась. Советской России предстояло сделать трудный выбор, чтобы сохранить шансы на дальнейшее существование – пойти на сближение с победителем, умерив антиимпериалистическую риторику, или сохранить ставку на близкую революцию пролетариата в странах, потерпевших поражение.

Позиция Ленина выражена в его записке Л.Б. Каменеву, написанной еще до развала коалиции Центральных держав: «…наша действительность изменилась, ибо если Германия побита, то становится невозможным лавирование, ибо нет 2-х воюющих, между коими лавировали мы!!..Нам начинать переговоры о пересмотре Бреста, по-моему не следует, ибо будет теперь забеганием… Выждать надо»[61]. В этом фрагменте уже представлены ключевые моменты новой стратегии.

Из предложения «выждать» сформировалась ленинская концепция равноудаленности от обоих лагерей, которая подразумевала отказ от поиска компромисса с Антантой для ревизии Брестского мира еще до полного поражения Германии. Ленин справедливо полагал, что Антанта не пойдет на такой компромисс и не пустит Советскую Россию на мирную конференцию. В то же время это не мешало сделать подобные предложения хотя бы в агитационных целях, на чем настаивали его умеренные оппоненты из числа меньшевиков и эсеров.

С точки зрения Ленина такой дипломатический маневр был уже бесполезен, ибо ключ к новой системе международных отношений находился не в стане победителей, т. е. в Париже или Лондоне, а в Берлине. Именно немецкий народ, восстав против грядущего несправедливого мира (большевистская печать постоянно говорила о «втором Бресте»), навязанного ему Антантой, совершит пролетарскую революцию и протянет руку дружбы России.

Новые акценты внешней политики подразумевали поиск новых союзников, способных реализовать их на практике, – Ленина явно не устраивали старорежимные «дипломатические комбинации». Тем более что и советские посланники в Европе почувствовали кардинальную перемену ситуации. До того крайне осторожный Ян Берзин, руководитель полпредства РСФСР в Берне, писал Ленину 2 октября: «Застойное положение кончилось. Война вступает в новую стадию… Теперь больше, чем когда бы то ни было, нужно работать на мировую революцию. Сговор империалистов мы должны предупредить – мы должны немедленно вызывать революцию, где только возможно»[62].

Полпред Иоффе был одним из самых ярых приверженцев участия Советской России в мирной конференции, но, почувствовав перемену настроений, стал подчеркивать, что в его предложении речь идет только о получении бесплатной трибуны для того, чтобы обратиться с революционными призывами к пролетариям всего мира. Признавая отсутствие массового движения, полпред подчеркивал, что судьба империи Гогенцоллернов предрешена: «…разгром Германии несомненен. Это надо понимать не в смысле военного разгрома. Знающие люди утверждают, что с военно-стратегической точки зрения дело обстоит вовсе не так скверно, и что Германия могла бы еще долго вести оборонительную войну на чужой территории, уже не говоря о своей собственной. Могла бы, но не может и не может потому, что не хотят солдаты. В этом именно разгром. По самым достоверным сведениям, все дело в том, что немцы, т. е. германский народ, не желают более вести войны»[63].

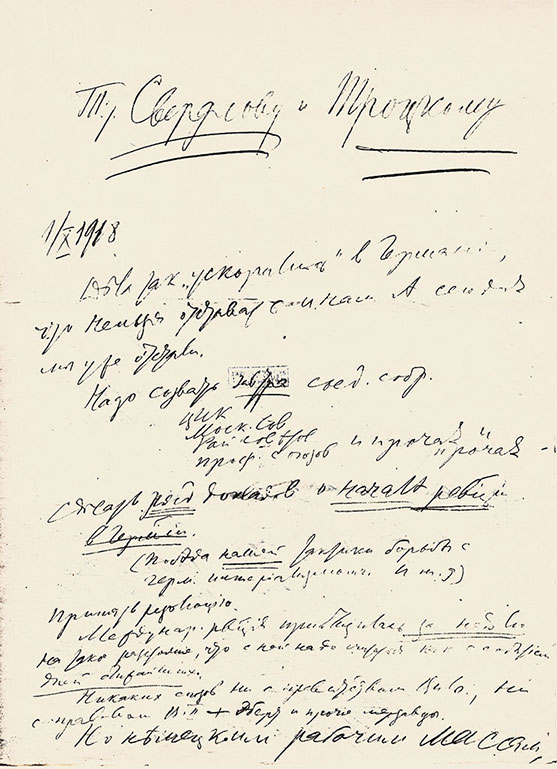

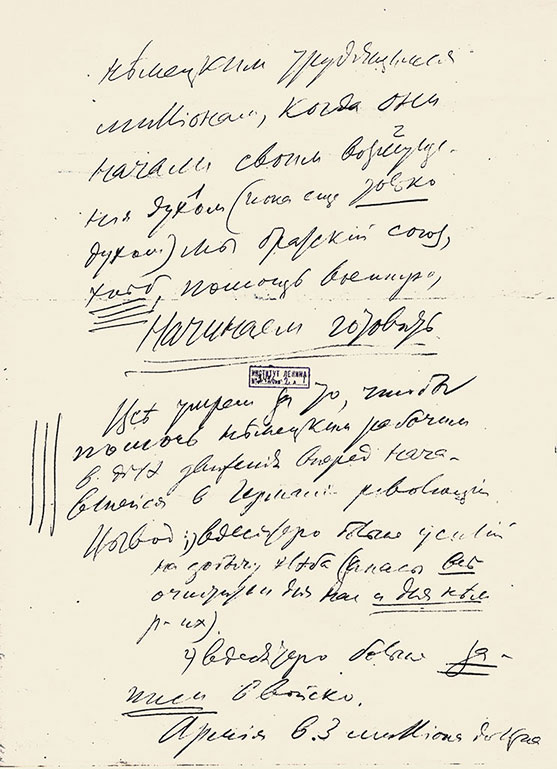

Письмо В.И. Ленина Я.М. Свердлову и Л.Д. Троцкому о необходимости созвать объединенное собрание ВЦИК, Моссовета и профсоюзов в связи с грядущей революцией в Германии

1 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7219. Л. 1–2]

В отличие от секретных дипломатических донесений из Берлина советская пресса всячески подчеркивала близость германской революции. Поэтому главным союзником Ленина в новых условиях оказывался не осторожный Чичерин, неоднократно предупреждавший об опасности «забегания вперед», а острый на язык и предприимчивый Карл Радек. Двухчасовой разговор последнего по телефону с Лениным, состоявшийся в первый день октября, завершился полным согласованием позиций.

Приняв решение, Ленин развернул кипучую деятельность. В тот же день он отправил из Горок Свердлову и Троцкому записку, из которой следовало, что остававшиеся в Москве руководители РКП(б) проспали перелом в развитии международной ситуации: «Дела так „ускорились“ в Германии, что нельзя отставать и нам. А сегодня мы уже отстали». Революция в этой стране рассматривалась как дело ближайших дней, а заодно и как кровное дело большевизма: «Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед начавшейся в Германии революции»[64].

Общий тон ленинской записки от 1 октября означал фактический отказ от услуг Наркоминдела. В ней не было ни слова про пересмотр Брестского мира, дальнейшие переговоры с правительством Германии замораживались. Практические предложения Ленина лежали в пропагандистской и организационно-технической плоскости: собирать хлеб («запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих») и готовить Красную армию для помощи международной рабочей революции, доведя ее численный состав к весне следующего года до трех миллионов человек.

Реализация подобных предложений обещала России новые внешнеполитические и военные потрясения, но она не была простым рецидивом «левого коммунизма». На сей раз подразумевалось, что начать революцию должны сами немцы. Тезис о равноудаленности позволял России сохранять необходимую свободу рук. Через несколько дней Радек так изложил ход мысли вождя: «Мы смотрим на Германию как на мать, рождающую революцию, но если нас немцы не принудят к этому, то мы не поднимем против нее ружье, пока ребенок не родится»[65]. Однако для защиты германской революции лидер РКП(б) был готов рискнуть столкновением с победителями в Первой мировой войне.

Записка Ленина заканчивалась просьбой прислать за ним машину, чтобы он мог на следующий день выступить на заседании ВЦИК, Моссовета и рабочих организаций столицы. Однако 2 октября вопрос о помощи германской революции обсуждался только в ЦК РКП(б). В протоколе сохранилась краткая запись: «Поручить Ленину написать заявление от имени правительства и прочесть его на заседании ВЦИК»[66]. Из этой формулировки непонятно, должен ли был Ленин сделать это лично, но разрешения на приезд в Москву от своих товарищей по ЦК он так и не получил.

Историк Юрий Фельштинский не жалеет красок для описания драматизма сложившейся ситуации: «И пока Ленин весь день 3 октября сидел на пригорке, с которого видна была дорога, ожидая обещанной, но так и не посланной за ним машины, в ЦК, вопреки воле Ленина, было принято решение о поддержке германской революции, начавшейся на следующий день…»[67] Так и видишь сидящего на скамеечке одинокого, брошенного и забытого вождя, за спиной которого творятся темные дела. Реальное положение дел было совершенно иным. Даже находясь вне Москвы, Ленин сумел нужным образом «построить» своих соратников, заставив их принять собственную точку зрения.

На заседании ВЦИК, состоявшемся в тот же день, было зачитано его письмо, написанное накануне и не прошедшее процедуры даже формального одобрения. В нем систематизировалась точка зрения, впервые сформулированная 1 октября: правительственный кризис в Германии означает начало революции, немецкую буржуазию не спасет ни коалиция с социал-демократами, ни военная диктатура. Однако до тех пор, пока власть не окажется в руках у пролетариата Германии, Россия будет сохранять нейтралитет. «Советская власть не подумает помогать немецким империалистам попытками нарушить Брестский мир»[68], ибо этот шаг означал бы переход России на сторону Антанты. А здесь Ленин был совершенно непримирим, не позволяя своим соратникам даже гипотетически размышлять на эту тему.

Принятая 3 октября резолюция указывала на исторический характер произошедшего поворота, поставив его в один ряд с захватом власти большевиками. «Сейчас, как и в октябре прошлого года, как и в период Брест-Литовских переговоров, советская власть всю свою политику строит в предвидении социальной революции в обоих лагерях империализма». Немецкий корреспондент Паке обратил внимание на то, что решение было принято без какого-либо обсуждения. «Удивительно, как мало дискуссии. Все определяется несколькими людьми. На сегодняшнем заседании абсолютно [доминирует. – А. В.] созвездие Ленина, Радека, Троцкого»[69]. Да, на сей раз роли были заранее согласованы и точно исполнены. Времена брестских споров ушли в прошлое, политический процесс послереволюционной России с каждым днем приобретал все более закрытый характер.

Свердлов не забыл ни одного пункта из ленинских директив. 4 октября по всей Москве состоялись митинги на тему «Война и мировой большевизм». Публикуя и комментируя стенограмму заседания ВЦИК, центральные газеты подчеркивали новую установку – больше никаких уступок германской буржуазии, ибо дни ее сочтены. Мировая революция уже не за горами, но любое сближение с империализмом Антанты ради ревизии Брестского мира отдалит ее. По рядам партийных пропагандистов прошел вздох облегчения: маски сброшены, вновь можно открыто говорить о стратегических целях большевизма.

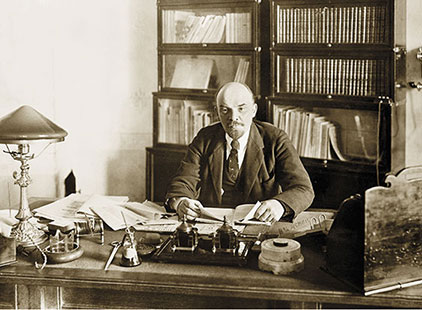

В.И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле

16 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 44. Л. 1]

14 октября Ленин вернулся в Москву и приступил к повседневной работе. Его главное внимание приковали к себе военные события. На это время пришелся пик неразберихи на Южном и Восточных фронтах, вождю опять пришлось разбирать конфликт Троцкого и Сталина[70]. Однако он не забывал и о грядущей мировой революции. На следующий день в Берн и Берлин отправилось его требование присылать вырезки из заграничных газет, посвященные России и социалистическим партиям всех стран, усилить работу по сплочению левого крыла социалистического движения[71].

Потеряв все козыри, связанные с использованием военной силы, правящая элита Германии лихорадочно осваивала новую роль, которая должна была понравиться победителям: роль защитного вала против угрозы «мирового большевизма», подобного по своим масштабам древнеримскому Лимесу. Карл Радек писал в своих воспоминаниях: когда пришла весть о высылке из Берлина советского полпредства, мы считали причиной такого враждебного шага то, что «социал-демократы боятся нашей агитации. Ильич иначе толковал дело: „Германия капитулирует перед Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией“»[72].

Догадки Ленина были недалеки от истины. 8 ноября глава германского МИД Вильгельм Зольф телеграфировал главе немецкой делегации на переговорах о перемирии Матиасу Эрцбергеру: «Сообщения из нейтральных стран позволяют предположить, что во Франции, Англии и Италии растет страх перед большевизмом, и эта общая угроза будет содействовать заключению мира. Как сообщают, прежде всего в Англии сообщение о высылке Иоффе было воспринято с облегчением. Может быть, Ваше превосходительство сможет использовать эту новость в ходе переговоров о перемирии»[73].

В начале ноября окончательно оправившегося после покушения Ленина охватил настоящий азарт. Он почти ежедневно выступал на торжественных заседаниях и митингах, призывая их участников к самопожертвованию ради помощи рабочим воюющих стран. После того, как в Москву пришло известие о переходе власти в руки социалистов и образовании по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в трапезной Чудова монастыря в Кремле был устроен банкет, посвященный началу европейской революции[74].

Дело не ограничилось словесными приветствиями и скромными банкетами. Уже 10 ноября было принято решение о формировании из немцев, сражавшихся в рядах Красной армии, боеспособных воинских частей и переброске их к границе Германии[75]. На следующий день ВЦИК постановил направить 50 вагонов с хлебом «в распоряжение борющихся за диктатуру пролетариата, за власть Советов рабочих и солдат в Германии»[76].Еще через день был аннулирован Брестский мир.

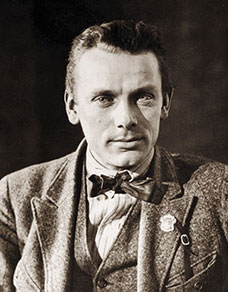

Юлиан Юзефович Мархлевский

Декабрь 1922

[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 265]

Ставка на германскую революцию стала общим знаменателем, сплотившим к концу октября 1918 года руководство РКП(б). Тем горше было разочарование, когда она не пошла по сценарию, написанному в Москве, и не завершилась «царствованием Либкнехта», т. е. диктатурой левых социалистов (с началом революции они переименовали свою организацию в «Союз Спартака». Ближайший соратник Ленина Я.М. Свердлов сообщал через Чичерина Бухарину, Радеку и Мархлевскому, которые направлялись в Берлин на первый Всегерманский съезд Советов, но были остановлены германскими военными властями на пограничной станции Орша: «Спартаковцы развивают самую кипучую деятельность и учатся на своей революционной работе. При этом всякий работник у них до того завален по горло работой, что не может справиться. Каждого, кто попадает туда [в Берлин] сейчас же впрягают в работу. [Они] настаивают, чтобы во что бы то ни стало от нас ехал всякий, кто может. Пробраться можно, в особенности ввиду коррупции, господствующей на фронте»[77].

Надежды Ленина и его соратников на то, что германская революция перевернет всю систему международных отношений и радикально изменит соотношение сил в мире в пользу пролетарской диктатуры, не оправдались. Большевикам и после денонсации Брестского мира приходилось использовать брестскую тактику односторонних уступок. Понимание того, что ситуация в странах Центральной Европы радикально отличается от российской, имело место в Берлине – но не в Москве. Большевики продолжали настаивать: «Революция в Германии не сможет осуществиться при данной ситуации никаким другим путем, чем тот, по которому она пошла в России»[78].

Напротив, пришедшие к власти лидеры СДПГ не только поставили во главу угла борьбу с «красной угрозой», но и призвали на помощь германскую военщину, которая потопила в крови попытки установления власти рабочих и солдатских депутатов в Берлине, Бремене, Мюнхене. Из поражения германских левых в Москве были сделаны лишь тактические выводы. Никто из сторонников Ленина не решился поставить под вопрос идейные основы «мирового большевизма», освященные авторитетом вождя.

Использование военной силы для разгрома «спартаковского восстания» в январе 1919 года и убийство лидеров КПГ Карла Либкнехта и Розы Люксембург стало для большевиков лишним подтверждением того, что правовые механизмы являются лишь удобным прикрытием для буржуазной диктатуры классового насилия. В случае если речь зайдет о жизни и смерти, она не остановится ни перед каким кровопролитием для того, чтобы защитить свою власть.

Лидеры Коммунистической партии Германии Роза Люксембург и Карл Либкнехт

1910-е

[Из открытых источников]

«Правительство социал-предателя Шейдемана показало наглядно всему миру, что такое так называемая демократия. Буржуазная или соглашательская демократия – это такой политический строй, при котором лучших борцов пролетариата агенты правительства безнаказанно убивают и бросают в первую канаву»[79]. Бившие через край эмоции на десятилетия определили градус противостояния в рабочем движении европейских стран. Для российского читателя нагнетание страстей имело практическую цель – оно формировало образ врага, наделяло его демоническими чертами и сплачивало массы вокруг РКП(б), как единственной представительницы коренных интересов трудового народа.

1.4. Учреждение Коминтерна

Берлинское поражение ускорило процесс организационного раскола международного социалистического движения. Несмотря на то, что власть большевиков в 1918 году не раз висела на волоске, Ленин продолжал живо интересоваться состоянием дел в зарубежном социалистическом движении. В серии революций, произошедших в странах Центральной Европы после окончания мировой войны, не последнюю роль играли силы, ориентированные на повторение русского примера. Именно они стали ядром формирования коммунистических партий.

Получив в конце декабря первые номера газеты немецких коммунистов «Роте Фане» и австрийских – «Векруф», Ленин горячо приветствовал оба печатных органа, «знаменующих жизненность и рост III Интернационала»[80]. Посылка с коммунистической прессой, привезенная в Москву сторонником «спартаковцев» Эдуардом Фуксом, стала для лидера РКП(б) самым лучшим новогодним подарком. Напротив, сообщение о том, что английские лейбористы предложили партиям, входившим во Второй Интернационал, как можно скорее обсудить в Лозанне шаги к его возрождению[81], не могло не вызвать у него серьезного беспокойства. Ленин лично отредактировал обращение ЦК РКП(б), призывавшее все революционные силы Европы отказаться от участия в Лозаннской конференции «врагов рабочего класса, прикрывающихся именем социализма»[82].

28 декабря призывы и обращения были переведены в плоскость практических решений. В этот день Ленин и Чичерин обменялись записками, в которых был предрешен не только формат «международной социалистической конференции», которой предстояло превратиться в Учредительный конгресс будущего Интернационала, но даже сроки («очень скоро») и место его проведения – Германия или Голландия. При этом Ленин не настаивал на том, чтобы союз левых социалистов назвал себя «коммунистическим», этот вопрос должен быть решен на самой конференции[83].

Георгий Васильевич Чичерин

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 10. Л. 67]

По итогам состоявшегося обмена мнениями была выработана идейная и организационная платформа будущей организации коммунистов. Последняя должна была принять за основу теорию и практику большевизма, в нее могли войти только те партии, которые выступают за немедленную социалистическую революцию. Германский опыт побудил Ленина выдвинуть в качестве решающего критерия отбора партий для нового Интернационала их отказ от ограничения борьбы рамками буржуазного парламентаризма, а также признание советского типа власти единственно возможным в случае установления диктатуры пролетариата, ибо он «выше и ближе к социализму»[84].

Гуго Эберлейн

Декабрь 1922

[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 278]

Чичерин, оппонировавший вождю, высказывал сомнения в своевременности создания столь масштабной международной организации в условиях, когда компартии можно было сосчитать на пальцах одной руки. Столь же осторожную позицию заняла и Роза Люксембург. За несколько дней до своей гибели она сказала члену Правления КПГ Гуго Эберлейну, что в настоящий момент образование Коммунистического Интернационала представляется ей поспешным шагом.

В то же время она предложила ему отправиться на конференцию в Москву, чтобы лично изложить большевикам доводы немецких товарищей[85]. Карл Либкнехт, оппонируя Радеку на Учредительном съезде КПГ, также выступил против спешки, найдя весьма осторожный аргумент: «немецкий пролетариат пока еще не дорос до союза с российским пролетариатом»[86].

Гибель вождей и полицейские репрессии, обрушившиеся на КПГ после участия в неудавшейся попытке захватить власть в Берлине, могли только усилить скептицизм бывших «спартаковцев». Радек сообщал из Берлина в конце января, что они «не думают, чтобы в близком будущем можно было организационно чего-нибудь достигнуть»[87]. На неопределенное время был потерян главный союзник большевиков за рубежом, и создаваемое объединение коммунистов грозило окончательно потерять свой международный характер.

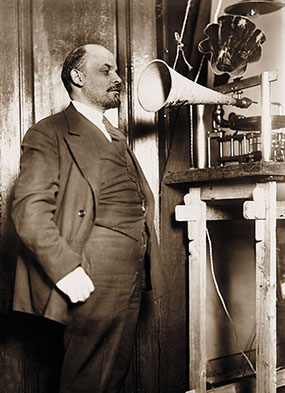

В.И. Ленин в Кремле произносит речь для записи на грампластинку

29 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 126]

Ленин оказался перед дилеммой: нужно было либо откладывать его создание на неопределенное время, либо ускорять этот процесс, идти буквально напролом, беря в расчет то, что создание генерального штаба мировой революции в далекой России, да еще без участия известных зарубежных социалистов, будет граничить с заурядным фарсом. Однако вождь российских большевиков никогда не отступал от задуманного. Выступая 20 января 1919 года на Всероссийском съезде профсоюзов, он в очередной раз заявил о том, что Коммунистический Интернационал уже фактически создан[88]. Дело было за формальной процедурой его учреждения.

Катализатором этого процесса стала инициированная лейбористами конференция, которая состоялась в Берне в феврале 1919 года[89]. Она была расценена в Москве как попытка «гальванизировать труп Второго Интернационала», однако, несмотря на заявления советской прессы о невыполнимости данного эксперимента, процесс восстановления контактов между ведущими социал-демократическими партиями Европы начался, и Ленин не мог его просто проигнорировать.

Его изначальные расчеты на то, что международную конференцию сторонников «мирового большевизма» также удастся провести в одной из западноевропейских стран, оказались чистой утопией. Послевоенная революционная волна быстро потеряла свою энергию, нигде кроме России политический переворот не перерос в социальный. С огромными трудностями несколько участников будущей конференции добрались в Россию из-за рубежа, большинство же коммунистических групп и партий представляли эмигранты, проживавшие и работавшие в Москве. Вопрос о ее статусе и повестке дня обсуждался на заседании группы делегатов 1 марта 1919 года. Эберлейн заявил, что имеет императивный мандат и будет голосовать против немедленного провозглашения нового Интернационала. Ленин предпочел уступить. В результате было принято компромиссное решение: «конференция, не являясь формально учредительницей III Интернационала, занимается выработкой платформы, избирает Бюро, обращается с призывом о присоединении»[90].

Швейцарец Фриц Платтен выступает на митинге на площади им. Урицкого в Петрограде

Справа – нарком просвещения А.В. Луначарский и представитель НКИД И.Л. Лоренц

8–12 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 42. Л. 1]

Открывая на следующий день первое заседание конференции, вождь РКП(б) предложил свое видение современной эпохи: «Наше собрание имеет великое всемирно-историческое значение. Оно доказывает крах всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наиболее развитых капиталистических странах Европы, как например, в Германии, гражданская война стала фактом»[91]. Еще через день в связи с прибытием всех ожидаемых участников информация о начале работы конференции появилась в прессе. На вечернем заседании 4 марта председательствующий – швейцарец Фриц Платтен – зачитал заявление ряда делегатов о необходимости немедленного конституирования Третьего Интернационала. Очевидно, что это было частью запланированного Лениным сценария, хотя и производило впечатление экспромта[92].