Полная версия

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

Прошедшие после отставки Победоносцева годы показали, что никто из занимавших после него должность обер-прокурора Святейшего синода (А. Д. Оболенский, А. А. Ширинский-Шихматов, П. П. Извольский, С. М. Лукьянов) не только не смог заменить великого Победоносцева, но даже хоть сколько-нибудь приблизиться к его таланту управления церковными делами.

А. А. Ширинский-Шихматов, князь, обер-прокурор Святейшего синода в 1906

[Из отрытых источников]

П. П. Извольский, обер-прокурор Святейшего синода в 1906–1909

[Из отрытых источников]

С. М. Лукьянов, обер-прокурор Святейшего синода в 1909–1911

[Из отрытых источников]

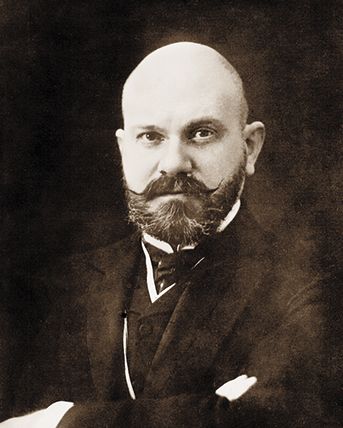

В. К. Саблер, обер-прокурор Святейшего синода

в 1911–1915

[Из отрытых источников]

В 1911 г. пришлось это признать и императору Николаю II, который обратился к «старой гвардии» и назначил обер-прокурором Синода В. К. Саблера. Это был многоопытный синодальный чиновник, который давно служил в канцелярии обер-прокурора. Многие годы он был помощником К. П. Победоносцева, талантливо проводил его церковно-политический курс. С архиереями Саблер умел ладить, и, несмотря на свое немецкое происхождение, в церковных кругах считался человеком православным. В 1905 г. у него было разногласие с Победоносцевым по вопросу о созыве Собора. Тогда Саблер выступил в поддержку церковной иерархии, стремившейся к возрождению соборности. За самостоятельность и «собственное мнение» пришлось пожертвовать должностью: ушел с поста товарища обер-прокурора, став членом Государственного совета.

Назначение В. К. Саблера обер-прокурором было принято в церковных кругах с удовлетворением. Придя к власти, он развил бурную деятельность, сопровождавшуюся громкими фразами о церковных реформах, церковности, благе отечественной церкви. Только летом 1911 г. было создано множество комиссий и разработано немалое число проектов, которые, по его утверждению, должны были разрешить все основные вопросы церковной жизни, но только так, как это представляло себе ультраконсервативное крыло Православной церкви. Подготовленный новый устав Духовных академий расширял права монашеского начальства в управлении академиями, а преподавателям духовно-учебных заведений вновь было объявлено о недопустимости их принадлежности к каким-либо союзам, партиям, организациям, не одобренным церковной властью. Предлагаемая приходская реформа еще больше урезала права прихожан, а полномочия архиереев и духовенства, наоборот, возрастали. В вопросе об обеспечении духовенства был намечен принципиально новый курс, предполагавший ввести государственное содержание духовенства, что, с одной стороны, должно было сделать его еще более зависимым от власти, а с другой – отдалить от прихода и прихожан.

Саблер настаивал на продолжении курса Победоносцева на поддержку и расширение сети церковно-приходских школ, на увеличении их субсидирования за счет государственного бюджета. Продолжил он и практику широкого участия духовенства в думской избирательной кампании, при этом стремился к максимальной координации усилий церкви с Министерством внутренних дел. В феврале – марте 1912 г. в канун выборов в Четвертую Государственную думу Синод и епархиальные управления указывали приходскому духовенству на необходимость голосовать за партии правее октябристов. В отличие от предшествующих выборов предлагалось не столько выдвигать в Думу священников, сколько добиться их максимального участия в голосовании в качестве выборщиков на уездном уровне, класть на чашу выборных весов голоса православного духовенства.

Для Сергия Страгородского возвращение Саблера, с которым он был в дружественных отношениях еще во времена Победоносцева, создавало дополнительные возможности продвижения в церковной карьере. Теперь часто можно было видеть их на всевозможных церковных и общественных мероприятиях в столице, в Москве, при царском дворе, на торжественных богослужениях и «согласно» работающих на заседаниях Синода.

Очень часто именно Сергию поручались дела щепетильного свойства, требовавшие умения, даже отказывая в чем-либо, не создавать конфликтной ситуации. Так, к примеру, было в 1912 г. с непременным желанием великого князя Константина Константиновича видеть поставленной на сцене написанную им пьесу «Царь Иудейский». Церковь в целом отрицательно относилась к общедоступному театру как к месту, где «развлекают и развлекаются», и не приветствовала появление в театральных репертуарах пьес духовного свойства. Синод поручил Сергию направить автору письменный отрицательный ответ. Архиепископ, следуя восточной мудрости «если хочешь ужалить, сначала смажь кончик своего языка медом», дал восторженную оценку пьесе: она, по его мнению, излагает события с соблюдением верности евангельскому повествованию, проникнута благоговейною настроенностью и вызывает в душе верующего много высоких, чистых переживаний, способных укрепить его веру и любовь к Пострадавшему за спасение мира. Но если против появления пьесы в печати Синод не возражал, на что указывал Сергий, то в постановке этой драмы на театральной сцене Синод решительно отказал. Этот отказ Сергий изложил следующим образом:

«Надеяться на то, что введение в театральный репертуар пьес, подобных “Царю Иудейскому”, облагородит самый театр, сделает его проводником евангельской проповеди, невозможно, так как для этого необходимо было бы удалить из него все пьесы иного характера, а также и исполнителей их; актеров из обычных профессиональных лицедеев превратить в своего рода духовную корпорацию с соответствующим укладом жизни. Но все это немыслимо до тех пор, пока театр остается театром, т. е. в лучшем случае, для художников, – храмом искусства для искусства, в худшем же, для обыкновенных посетителей театра, – местом, прежде всего, развлечений. Скорее наоборот, драма “Царь Иудейский”, отданная на современные театральные подмостки и в руки современных актеров, не только не облагородит театра, но и сама утратит свой возвышенный, духовный характер, превратившись в обычное театральное лицедейство, при котором главный интерес не в содержании, а в том, насколько искусно играет тот или другой актер. Но если религиозное чувство оскорбляется так называемым театральным чтением и пением в церкви, то тем более оно должно будет возмущаться, когда наивысший предмет его благоговения сделается материалом для сценических опытов заведомых профессиональных лицедеев»[78].

В 1912 г. долго и тяжело болел первенствующий член Святейшего синода митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский). При дворе активно обсуждался вопрос о возможном преемнике. Не без протекции В. Саблера наиболее приемлемым кандидатом воспринимался архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский). После кончины и погребения Антония на первом же докладе обер-прокурора Николай II спросил его: «Кто же будет у нас митрополитом на месте покойного митрополита Антония?» Саблер доложил, что «предназначен» архиепископ Сергий (Страгородский). Ответ императора был неожиданным для обер-прокурора: «Нет, хотя я и очень люблю владыку Сергия, но митрополитом его назначить нельзя, так как он глухой». Как оказалось, на государя произвело неприятное впечатление недоразумение, произошедшее в день Богоявления при освящении воды, которое совершал владыка Сергий. Во время службы Николай обратился к нему с каким-то вопросом, но тот не расслышал, и это императору не понравилось. Наверное, это «не понравилось» надо воспринимать как некий эмоциональный предлог не приближать архиепископа Сергия слишком близко к царскому двору, которому был нужен менее самостоятельный, но «лучше слышащий» кандидат на место первенствующего. После сложных поисков и переговоров приемлемой кандидатурой, в конце концов, оказался митрополит Московский Владимир (Богоявленский).

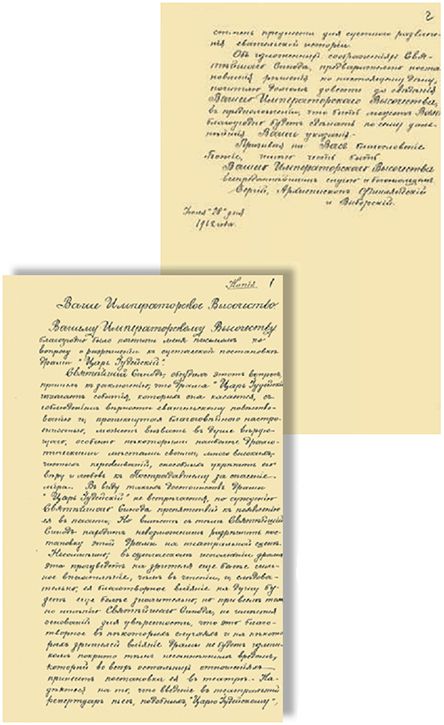

Письмо архиепископа Сергия (Страгородского) великому князю Константину Константиновичу в связи с его просьбой к Святейшему синоду о разрешении поставить на сцене написанную им пьесу «Царь Иудейский»

28 июля 1912

[ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 393. Л. 1–2]

Незадача с назначением на Санкт-Петербургскую кафедру не расстроила дружбы и союза Саблера и Сергия Страгородского. Обер-прокурор стремился всячески продвигать Сергия на церковные посты, дававшие ему возможность и быть на виду, и играть все более заметную роль в общецерковных делах. Так, в 1913 г. на архиепископа Сергия были возложены обязанности управления еще двумя синодальными ведомствами: Миссионерским советом и Учебным комитетом.

По инициативе нового обер-прокурора возобновилась подготовка к Поместному собору. Для этой цели 28 февраля 1912 г. указом императора Николая II было созвано Предсоборное совещание. Его возглавил архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский). В состав Совещания вошли видные церковные архиереи: архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий), архиепископ Холмский Евлогий (Георгиевский). На совещании пересматривались материалы Присутствия 1906 г. Из них тщательно удалялись идеи, имевшие оттенок церковного либерализма. Однако просьба Синода к царю созвать Собор в 1913 г., к 300-летию династии Романовых, осталась без ответа. Самодержавие не пожелало формирования иного центра притяжения интересов и сил общества, который, как оно считало, будет в той или иной мере противостоять императорской власти[79].

Члены Святейшего правительствующего синода

1912

[Из открытых источников]

На 1913 г. было назначено празднование 300-летия Дома Романовых. Сергий Страгородский вместе с обер-прокурором и членами Синода присутствовал на всех основных юбилейных церковных торжествах, удостоился аудиенции у императора и царской семьи; встречался с членами Императорского дома и иностранных царствующих домов; с многочисленными российскими и иностранными гостями, включая представителей Антиохийской и Сербской церквей.

Стечением непреодолимых обстоятельств день начала юбилейных празднований был окрашен для Сергия в печальные тона – в Арзамасе тихо почил о Господе всеми любимый пастырь, протоиерей Николай Страгородский. 23 февраля архиепископ Финляндский Сергий прибыл в Арзамас на похороны своего отца. По благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Иоакима (Левицкого) в Арзамас на похороны был направлен викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Геннадий (Туберозов). В соборном храме Алексеевского женского монастыря, в котором покойный прослужил 47 лет, были совершены заупокойная Божественная литургия, а затем отпевание почившего протоиерея Николая. Литургию возглавил архиепископ Сергий в сослужении епископа Геннадия и всего духовенства города Арзамаса, а также священнослужителей, прибывших из окрестных сел. Преосвященный епископ Геннадий сказал слово, взяв за основу последнюю фразу Евангельского чтения: «Отселе узрите небо отверсто и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого». Содержательная речь владыки Геннадия произвела на пришедших отдать свой последний долг почившему протоиерею Николаю глубокое и неотразимое впечатление. Преосвященный Геннадий охарактеризовал отца Николая как трудолюбивого, скромного и добросовестного работника на ниве Христовой: «…за свои труды будет он взыскан Господом: увидит небо отверсто…». Умилительную картину представляло совершение обряда отпевания. Печально звучал монастырский хор, это был молитвенный вопль монахинь, лишившихся своего опытного и мудрого руководителя, ко спасению. Монастырский храм не смог вместить всех, пришедших проститься с усопшим. При печальном звоне колоколов тело почившего с крестным ходом во главе с архиепископом Сергием и епископом Геннадием было обнесено вокруг летнего храма, а потом печальная процессия направилась за город – на Всехсвятское кладбище, где по завещанию состоялось погребение. Похоронили отца Николая рядом с могилой его жены рабы Божией Любови Страгородской. Так мирно закончил свою праведную жизнь еще один из предков Святейшего патриарха Сергия, его отец – протоиерей Николай Страгородский. Можно только с грустью и болью добавить, что спустя годы, в эпоху «социалистического переустройства» Арзамаса, Всехсвятское кладбище, как многие другие святые места и места упокоения наших предков, будет разорено и уничтожено «до основанья», а «затем»… на его месте устроят городской сквер…[80]

Наступивший 1914 г. стал последним годом жизни родной тетки Сергия Страгородского по отцовской линии Евгении (Страгородской), игуменьи первоклассного общежительного женского Новодевичьего Алексия, человека Божия, монастыря. В обители на воспитании находились девочки-сироты, а на содержании – заштатные престарелые священники с семьями, а также овдовевшие жены священнослужителей. Настоятельница монастыря имела общероссийский статус, состояла в различных общероссийских благотворительных и просветительских организациях. С 1898 г. по благословению епископа Холмского Тихона (Беллавина) игуменья Евгения являлась действительным членом Холмского православного Свято-Богородицкого братства; с 1899 г. состояла почетным членом общества в честь святой равноапостольной Нины и одновременно вступила в попечительство «Человеколюбивого общества». Матушка Евгения была удостоена многих наград Святейшего синода, в 1913 г. принята во дворце императрицей Александрой Федоровной. За свою 35-летнюю деятельность и усердную службу в марте 1914 г. игуменья Евгения была пожалована именным «портретом его императорского величества государя-императора Николая II».

27 апреля 1914 г., в девять часов утра Евгения Страгородская скончалась. Горестное известие разнеслось по Арзамасу. На следующий день, бывший по традиции базарным, об этом узнали и жители окрестных сел и деревень. Толпы народа потянулись в Алексеевский монастырь, где почти беспрерывно служились панихиды. Похоронили игуменью Евгению 29 апреля рядом с отцом, протоиереем Иоанном Страгородским, напротив алтаря Вознесенского собора обители. Для Сергия Страгородского, который не смог в предгрозовые дни кануна Первой мировой войны выехать из Петербурга, печальное известие означало одно: из всех прямых родственников у него осталась только сестра Александра, вышедшая замуж за священника Евгения Архангельского и проживавшая в Арзамасе. Некоторое время спустя в дом Сергия принесли и последний «привет» Евгении Страгородской – посох, когда-то подаренный ей племянником. Уже став патриархом, Сергий не расставался с ним во время патриарших служб.

Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) в заседании Святейшего синода

1914

[Из открытых источников]

Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) в заседании Святейшего синода

1915

[Из открытых источников]

Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) среди архиереев Российской православной церкви. Второй справа – епископ Алексий (Симанский)

Тула. 1916

[Из открытых источников]

Как обращение из прошлого к нынешним арзамасцам можно воспринимать чудом сохранившееся в местном краеведческом музее обезображенное надгробие из черного мрамора, на котором еще можно прочесть надпись: «Под сим крестом покоится Алексеевского монастыря приснопамятная игумения Евгения. Скончалась 27 апреля 1914 г. на 81 году. Управляла обителью 35 лет».

А. Н. Волжин, обер-прокурор Святейшего синода в 1915–1916

[Из открытых источников]

Н. П. Раев, обер-прокурор Святейшего синода в 1916–1917

[Из открытых источников]

В годы Первой мировой войны отношения между Синодом и правительством заметно ухудшились, что было связано с общим кризисом общественной системы. Да и сам Синод раздирали противоречия. Фактически его делами распоряжался небезызвестный «святой черт» Григорий Распутин. Под постоянным контролем находился Синод и со стороны императрицы Александры Федоровны. К тому же она невзлюбила Сергия Страгородского, требуя его удаления из столицы и ссылки в Ярославль. Отсюда необоснованные и непонятные постоянные перемещения иерархов, возвышение одних и низвержение других. Не способствовала делу церковного успокоения и обер-прокурорская чехарда. За 1915–1917 гг. сменились четыре обер-прокурора: Саблер В. К., Самарин А. Д., Волжин А. Н., Раев Н. П. Хотя каждый из них имел свои программу и намерения, своих покровителей и недоброжелателей, но всех их ждал общий финал – ниспровержение с поста. Одновременно авторитет Синода в народном мнении неизмеримо пал. Порой казалось, что центральное церковное управление было полностью деморализовано и парализовано.

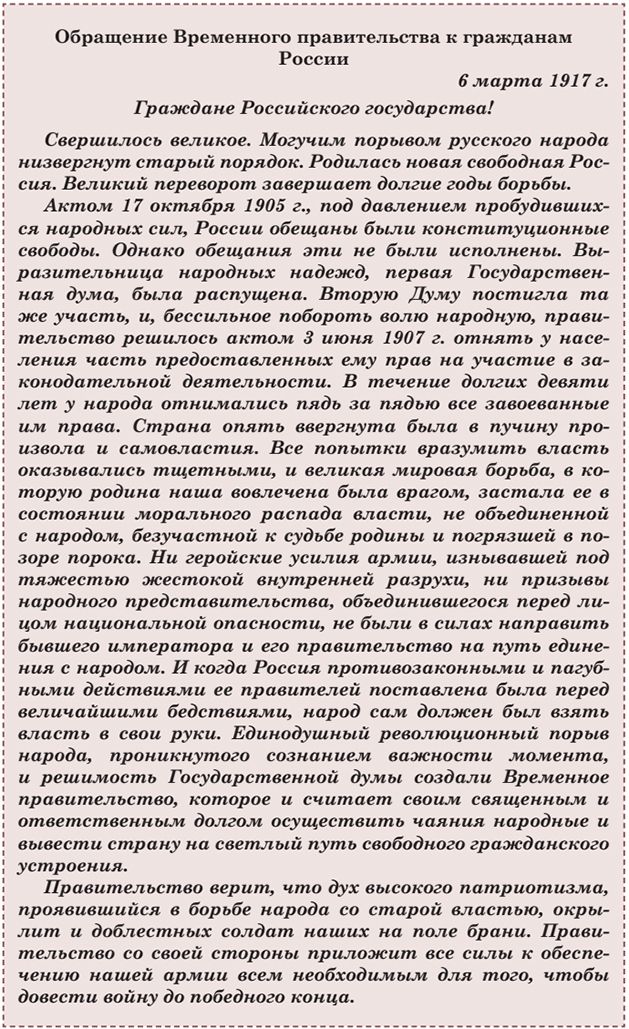

Февраль 1917 г. в России:

от государства конфессионального к государству светскому

В течение нескольких февральских дней, с 23 по 28 февраля 1917 г., трехсотлетнее самодержавие Дома Романовых рухнуло, не выдержав напора народных масс. В первые мартовские недели по всей стране установилась новая власть – Временное правительство. В силу быстрой смены политических событий, да и просто исчерпания у Российской православной церкви сил и возможностей к защите своего исторического союзника Святейший синод ничем и никак не отметился в эти судьбоносные дни.

В декларациях нового правительства подчеркивалось, что оно обеспечит гражданам свободу совести, предоставит амнистию осужденным по религиозным делам, отменит вероисповедные ограничения. В качестве правительственного «наместника» в Святейший синод был направлен В. Н. Львов – сторонник октябристов, член Государственной думы III и IV созывов, многолетний член и председатель различных думских комиссий, член Бюро Прогрессивного блока…

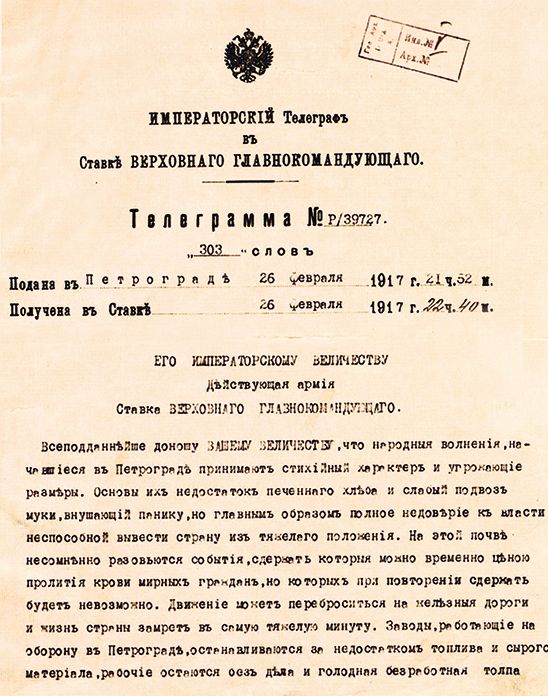

Телеграмма в Ставку Верховного главнокомандующего о волнениях в Петрограде

26 февраля 1917

[Из открытых источников]

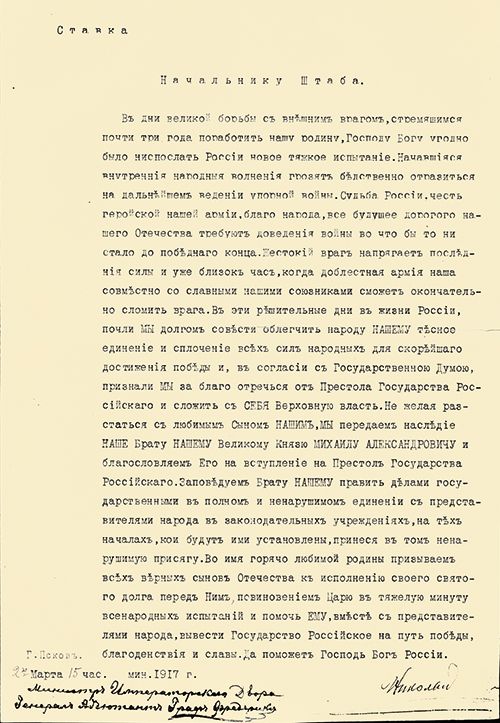

Манифест императора Николая II об отречении от власти

2 марта 1917

[ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100а. Л. 5]

«Так вот что такое – императорский трон…»

Сатирическая открытка, выпущенная в Москве

Неизвестный художник

Лето 1917

[Из архива автора]

В связке с новым обер-прокурором, к которому синодалы испытывали раздражение и нетерпение, Синод принял новую общественно-политическую действительность и призвал к тому же и свою многомиллионную паству.

Петроград. Всенародные похороны жертв, павших за свободу

Открытка

23 марта 1917

[Из открытых источников]

В. Н. Львов, обер-прокурор при Временном правительстве

1917

[Из открытых источников]

Однако «война» между обер-прокурором и членами Синода не затухала ни на один день. Львов сумел уговорить правительство «ради оздоровления церкви» освободить «от присутствия» членов Синода, сопротивляющихся, по его мнению, новой церковной политике государства, и заменить их лицами, имеющими у государства доверие. 15 апреля указ правительства вступил в действие, и из прежнего состава Синода на летнюю сессию оставлен был лишь Сергий Страгородский. 25 апреля новый состав Синода приступил к работе и первым ее итогом стало обращение к клиру и пастве «О мероприятиях высшей церковной власти в связи с предстоящим созывом Всероссийского поместного собора и спешным проведением в жизнь некоторых изменений в области церковного управления».

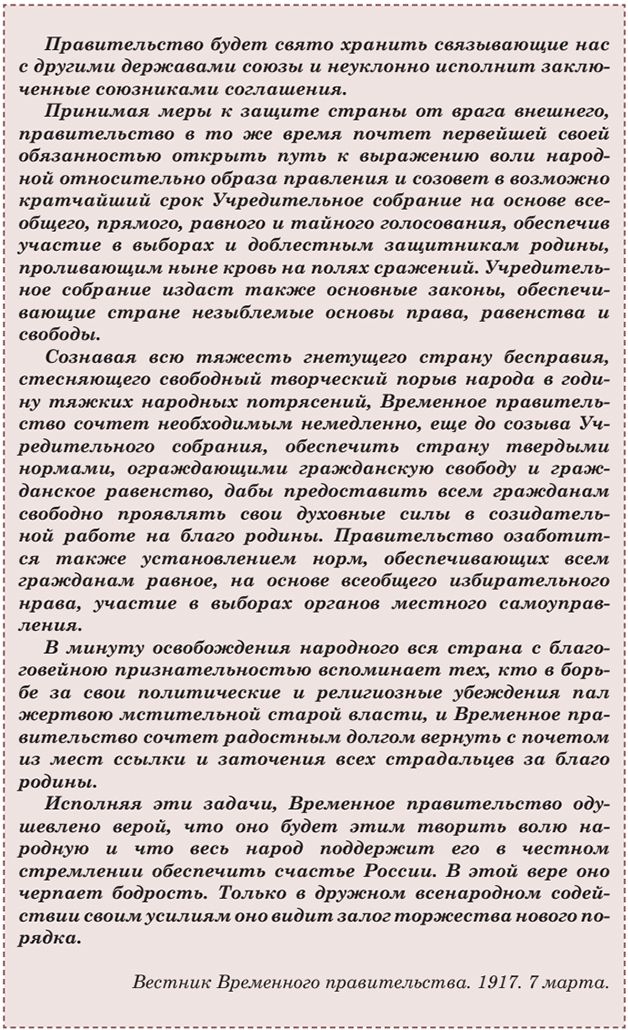

Письмо епископа Переславского Иннокентия (Фигуровского) архиепископу Новгородскому Арсению (Стадницкому) с оценкой положения Русской церкви в февральско-мартовские дни 1917

24 марта 1917

[ГА РФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 95. Л. 1]

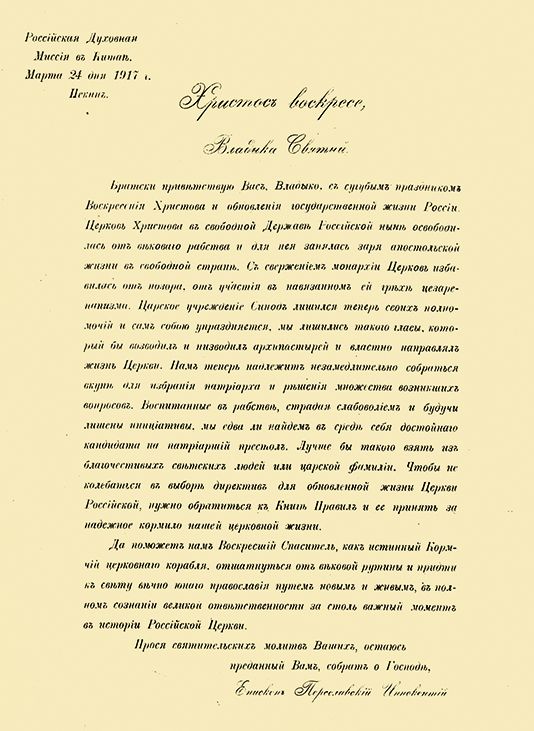

Выступление В. И. Ленина в Таврическом дворце с «Апрельскими тезисами»

4 апреля 1917

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 22. Л. 1]

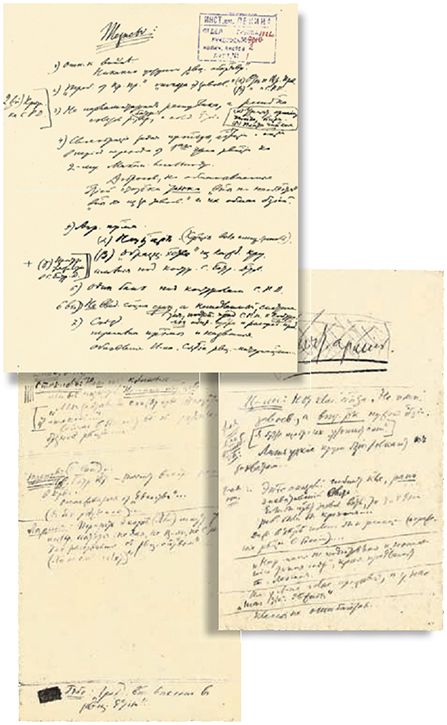

Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград

3(16) апреля 1917

Подлинник

Автограф

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]

В Св. Синоде

Вчера, под председательством архиепископа Сергия Финляндского, состоялось заседание Св. Синода, на котором обсуждался текст «послания к чадам Российской православной церкви» по поводу текущего политического момента.

Решено сегодня же сообщить текст послания всем консисториям. Далее обсуждался вопрос, как поступить с тем духовенством, которое за политические убеждения пострадало при старом режиме и было лишено духовного сана.

Синод постановил предложить всем «политически неблагонадежным» священникам возбудить ходатайство о пересмотре их дел для восстановления в правах.

Биржевые ведомости. 1917. 28 апреля.Церковно-политическая амнистия

Святейший Синод постановил предоставить всем священнослужителям, которые были лишены священного сана за их политические убеждения, войти в Святейший Синод с ходатайством о пересмотре дела и о восстановлении их в священном сане.

Новое время. 1917. 29 апреля. № 14/64.Положение архиепископа Сергия весной – летом 1917 г. было очень сложным, фактически он оказался в положении первоиерарха Русской церкви. Чаще всего именно он от имени членов Синода вступал в переговоры с обер-прокурором. Приходилось ему активно участвовать и в разработке церковных материалов к реформе, возглавлять синодальные комиссии, принимать многочисленные делегации из епархий. Подчеркнем, что современники наиболее характерной чертой архиепископа считали именно способность уживаться с различными политическими течениями, идти при необходимости на компромиссы и тактические уловки, проявлять «законопослушание» и при этом умело отстаивать свои убеждения. Все эти качества в полной мере проявились в те месяцы, когда главной целью была подготовка созывы Поместного собора, надо было уступать претензиям Временного правительства, поддерживать обер-прокурора и одновременно обеспечивать единство Синода, сглаживая противоречия как между различными группировками внутри него, так и между ними и обер-прокурором.

В начале мая Синод объявил о проведении скорейших выборов на Петроградскую и Московскую митрополии. В Петрограде газеты писали: «Граждане Церкви! Идите в храмы, принимайте участие в выборах, созидайте обновленную церковную жизнь!» В «Церковно-общественном вестнике» печатались биографии тех, кто выдвигался на Петроградскую кафедру. Выдвинул свою кандидатуру и Сергий Страгородский, что, очевидно, было связано с «бесперспективностью» Финляндской епархии, которая «уйдет» вместе с установлением независимости Финляндии от России. В очерке, опубликованном во «Всероссийском церковно-общественном вестнике» и посвященном Сергию Страгородскому, его убеждения характеризовались как «церковно-прогрессивные» (см.: Приложение 1 к настоящей главе).

Открытие съезда Петроградской епархии состоялось 23 мая. В этот день были определены 11 кандидатов из числа епископов и белого духовенства на место правящего архиерея. В список был включен и архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский). 24 мая в Казанском соборе после литургии и молебна началось предварительное голосование по кандидатам. По итогам определилась тройка лидеров: епископ Гдовский Вениамин (Казанский) – 699 голосов, архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) – 398 голосов, епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) – 364 голоса. При окончательном голосовании абсолютное большинство делегатов отдало предпочтение епископу Вениамину. Синод признал итоги выборов и возвел Вениамина в сан архиепископа.

1-е Мая. Открытка. Выпущена весной 1917 г. петроградским издательством «За свободу». Одна из первых рисованных открыток, посвященная первому легальному празднованию 1-го Мая 1917 г. в России