Полная версия

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

Сергий (Страгородский), архиепископ Финляндский и Выборгский

1905

[Из открытых источников]

Сергий был достаточно хорошо осведомлен в делах епархии, ибо уже с апреля 1905 г. в связи с переводом в Тверь тогдашнего архиепископа Финляндского Николая (Налимова) временно управлял ею. Всем было памятно слово, сказанное преосвященным Сергием на молебне в Успенском соборе Гельсингфорса по случаю опубликования 15 августа манифеста о созыве Государственной думы. В нем выражалась надежда, что «объявленная правительством реформа приведет русский народ к благу и преуспеянию», и ее разделяло большинство присутствовавших в храме и за его пределами[64]. Хотя следует признать, что «преуспеяния» представлялись различным социальным группам весьма по-особенному. Что, к примеру, касается финского населения, включая и некоторую часть православной паствы, то в своем большинстве она ожидала расширения свобод и укрепления независимости Финляндии от России.

26–27 июля 1905 г. на Валааме состоялся общеепархиальный съезд, который был весьма необычным по своему составу, ибо съехались не только избранные представители духовенства, но также священники, дьяконы, псаломщики, учителя православных приходских школ и все, кто только мог и желал быть на этом съезде. Собралось в результате более 100 человек. Были рассмотрены важнейшие епархиальные вопросы: об устроении внутренней Миссии; о подготовке псаломщиков; о курсах для учителей и учительниц; о певческих курсах; об издании богослужебной и церковной литературы на финском языке. Учитывая позитивный характер состоявшегося съезда, признали необходимым отныне собирать съезды ежегодно.

Став в октябре 1905 г. официальным главой епархии, Сергий в короткое время объехал все свои приходы, знакомясь с их нуждами и проблемами, проповедуя и поучая духовенство и прихожан.

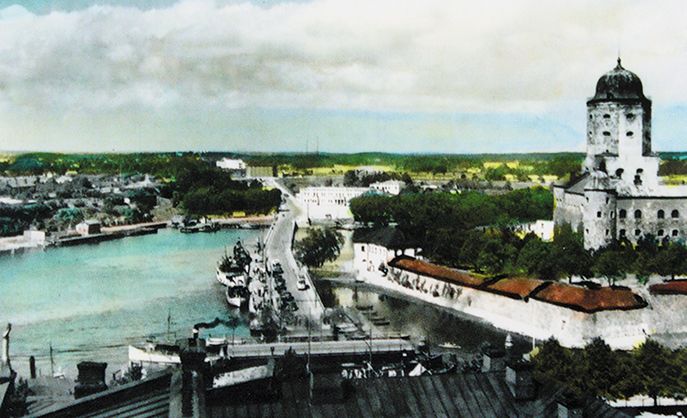

Выборг. Спасо-Преображенский собор. Открытка

Современный вид

[Из архива автора]

Положение епархии, к управлению которой был призван Сергий, весьма и весьма отличалось от внутренних, собственно русских епархий. Финляндия хотя и была завоеванной территорией, присоединенной к Российской империи согласно Фридрихсгамскому миру (1809) между Россией и Швецией, но оставалась особым, самостоятельным во внутренних делах Великим княжеством. Высшим законодательным органом был сейм, состоявший из четырех палат, каждая из них формировалась из представителей определенного сословия: дворянского, бюргерского, крестьянского, духовного. Центральным органом правления был Сенат. Он состоял из двух департаментов: один заведовал делами управления, второй являлся высшей судебной инстанцией. Правителем Финляндии (великим князем) был российский император. Его постоянным представителем в Великом княжестве стал генерал-губернатор, который был председателем обеих палат Сената.

Выборг. Крепостной мост и замок. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Выборг. Рыночная площадь. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

С конца XIX столетия стремление финского общества к саморазвитию все чаще наталкивалось на противодействие со стороны имперского центра, стремившегося к ограничению статуса автономного положения Финляндии и к ее насильственной русификации. Идеологи такой политики, представлявшие светскую власть, исходили из убеждения, что территория, завоеванная русским оружием, не может обладать какими-то особыми правами и привилегиями, а потому проведение по отношению к ней жесткой русификаторской политики оправданно и необходимо.

Такой подход к разрешению национального вопроса находил сторонников и в церковной среде, которые действовали посредством проповеди, духовного образования, издания соответствующей литературы и мерами церковно-административными. Упомянем в связи с этим труд профессора нравственного богословия Санкт-Петербургской духовной академии А. А. Бронзова «Предосудителен ли патриотизм?», опубликованный в журнале «Христианское чтение»[65]. По мнению автора, русификаторская линия есть тот вид патриотической деятельности, который должен быть свойствен всем россиянам без исключения. Для характеристики внешней и внутренней имперской политики богослов ввел такие понятия, как «оборонительный», «удержательный», «восстановительный» и «завоевательный» патриотизм[66].

Под «удержательным патриотизмом» понималась такая любовь к отечеству, которая заключается в стремлении во что бы то ни стало сохранить во власти своего отечества все то, что ранее было им завоевано (независимо от того, каким путем) и в настоящее время составляет его собственность.

В дополнение к этому рассуждению прилагался и тезис о «праве сильного народа» удерживать в повиновении покоренные народы, даже вопреки их воле. В устах Бронзова это выглядит так:

«В обыденной жизни нередко назначают опекунов или над малолетними детьми, оставшимися после своих родителей и без посторонней помощи неспособными распоряжаться оставленным им родителями их достоянием, ни вообще вести своей жизни нормальным образом, или над взрослыми, но слабоумными или даже безумными…

Аналогические отношения требуются иногда и по адресу тех или иных народов со стороны других. Нельзя дать свободы некоторым из завоеванных известным народом нациям или потому, что, пользуясь свободою, они внесли бы в свою внутреннюю жизнь только беспорядки, смуты и раздоры и привели бы себя к погибели, или потому, что они не позволили бы своим соседям спокойно жить, но постоянно тревожили бы их нападениями, совершали бы “насилия и убийства” и пр. (таковы, например, поляки, известные своими невменяемыми выходками в прошлом, таковы же и финляндцы, в лице quasi-интеллигентской части своей, обнаруживающие самые невозможно дикие нравы и инстинкты, свойственные только безумным и слабоумным)»[67].

Во всех подобных случаях Российская православная церковь не видела «решительно ничего худого» в тех действиях, что составляли «удержательный патриотизм». Покоренным народам оставляли лишь единственную возможность существования, заключавшуюся в слиянии с завоевателем, при котором уже более не могло и речи заходить об их освобождении. В обмен на это обещалось «гуманное отношение к завоеванным нациям при условии их полной покорности».

Для государственной Православной церкви подобного рода идеи и поведение оправдывались тем, что они создавали благоприятную ситуацию для расширения миссионерской деятельности на территории Великого княжества Финляндского, активизации борьбы всеми доступными мерами с «сектантами» и «сектантскими обществами»[68].

Внутренняя миссия, т. е. борьба с неправославными взглядами и обществами, стала одной из основных забот для Сергия Страгородского на новом поприще. Применительно к карельскому населению она трансформировалось в противодействие, как тогда говорили, «панфинской экспансии и протестантско-сектантской пропаганде». Под ними понималось широко распространенное среди финской интеллигенции движение за присоединение Карелии к Финляндии, которое в главном основывалось на том, что карелы по своему происхождению были одним из финских народов. Считалось, что справедливость должна восторжествовать и они должны воссоединиться с финским народом. После некоторого смягчения репрессивного имперского религиозного законодательства в 1905 г. Православная церковь в Карелии осознала новую для себя проблему – распространение лютеранства. Близкие карелам по языку и культуре финны легко находили дорогу к сердцу карел, и начались переходы карел в лютеранство.

В православных кругах движение воспринималось как своеобразная форма протестантского миссионерского похода на Карелию. В противовес этому предпринималось всяческое «укрепление православия» среди карел. В Выборге при кафедральном соборе была организована небольшая Миссия, которой и предстояло заняться укреплением православия среди карел. Возглавил Миссию питомец Санкт-Петербургской академии молодой иеромонах Киприан (Шнитников)[69].

В 1906 и 1907 гг. были созваны два съезда представителей православных епархий: Архангельской и Финляндской в с. Ухте; Олонецкой и Финляндской в с. Видлицы. В сентябре 1907 г. состоялся съезд русских деятелей в Кеми, на котором обсуждались меры противодействия панфинской пропаганде, якобы угрожавшей беломорской Карелии. Тогда же были учреждены епархиальное православное карельское братство во имя святого Георгия Победоносца и его устав. Братство ставило своей задачей укрепление православия среди карел Архангельской, Олонецкой и Финляндской епархий. Для этого оно должно было издавать соответствующую литературу, содействовать более торжественному отправлению богослужения, заботиться о благолепии храмов и развивать благотворительность среди нуждающегося населения.

С целью поднять христианский уровень православной финляндской паствы архиепископ Сергий распорядился, чтобы приходское духовенство завело у себя при церквях катехизаторские курсы для обучения подрастающего поколения основам православия. Так как многие православные не могли посещать храмы из-за их удаленности от населенных пунктов, рекомендовалось назначать в своих приходах сборные пункты как для детей, так и для взрослых и периодически туда наезжать для проведения и совершения богослужений и даже литургии на переносных антиминсах. Архиепископ сам подавал тому пример, систематически и неукоснительно навещая православные приходы. По инициативе Сергия Синод утвердил особое положение о православных приходах, попечительствах и братствах в Финляндии. Много внимания Сергий уделял приходским школам, непременно посещая их во время объездов епархии.

Конечно, как иерарх государственной церкви архиепископ не мог обойтись без контактов с официальной властью в Финляндии. В большей мере ему пришлось общаться с назначенным в 1909 г. генерал-губернатором Ф. А. Зейном. Именно при нем, получившем в общественных кругах прозвище «пожиратель Финляндии», завершился процесс вытеснения «финнов» из центральных органов управления Финляндии, установилось русское управление княжеством, сохранявшееся в неизменности до 1917 г. Финляндию грубо и жестко подчинили общегосударственной системе управления и законодательства. Обстановка была столь тяжкой, что многие выдающиеся политические и общественные деятели Финляндии уже не верили в саму возможность сохранения свободной Финляндии. К примеру, Ю. К. Паасикиви, будущий президент Финляндии (1946–1956), в своих воспоминаниях, обращаясь к данному периоду, характеризовал его как время, когда, казалось, судьба страны предрешена, она обречена на исчезновение. По его мнению, только вскоре разразившаяся Первая мировая война предотвратила этот трагический исход[70].

Когда представлялся случай, Сергий именно у такого политического деятеля должен был просить «защиты» православных верующих от «угрозы» панфинской пропаганды. Особенный отклик в обществе вызвало обращение архиепископа Сергия в ноябре 1909 г., когда он напомнил генерал-губернатору, что согласно Фридрихсгамскому миру Россия уступила Финляндии и то, что ей не принадлежало, а именно Карелию и проживавший там карельский православный народ. Сергий просил защитить карел от их насильственной финнизации. В финской прессе выступление Сергия было расценено как призыв к священной войне.

Нерусская часть паствы, проживавшая на территории епархии, просила ускорить перевод православного богослужения не только на финский, но и на шведский язык, на котором она говорила. И это обусловливалось тем, что карелы, особенно старшее поколение, хотя и были привязаны к православному богослужению, но многое в нем не понимали. В карельском языке много русских слов, но в основном обиходного предназначения. В области же высших религиозных и нравственных понятий эти русские слова можно было пересчитать по пальцам. Конечно, для простой души достаточно одного «Господи, помилуй!», упоминания Богородицы и Николая Чудотворца, простая душа и так будет близка к Богу. Но ведь то «вера угольщика», очень трогательная и очень завидная участь, но она возможна лишь на самых низких ступенях культурного развития.

Карелы мало-мальски образованные, с пробудившейся пытливостью уже не могли довольствоваться такими крохами с церковной трапезы. Они желали большего и искали места, где богослужения совершаются на понятном им языке, прежде всего финском. Славянская служба становится все более и более непонятной, особенно для молодежи, получавшей начальное образование в финской народной школе. Бывали и столкновения в приходах, где две группы требовали постоянной службы либо на финском, либо на русском языке. Исходя из этого и чтобы окончательно не растерять паству, Сергий благословил во время богослужения читать Евангелие всегда на двух языках, проповедь говорить по-фински, а все остальное – по-славянски, с произнесением некоторых ектений и других молитвословий, по усмотрению священника, на финском языке.

С началом Первой мировой войны в финском обществе заметно активизировалась борьба между сторонниками различных политических партий. Часть финского общества надеялась, что демонстрацией лояльности к России можно вернуть автономные права, и поэтому выступала за поддержку русской администрации в Финляндии. Другая часть высказывалась за ориентацию на Англию и Францию, надеясь, что в послевоенных условиях такая позиция скажется самым благоприятным образом на отношениях Финляндии с западными странами.

Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) после освящения храма

1909

[Из открытых источников]

Но имелась группа политических деятелей и их сторонников, считавших, что именно в условиях войны создаются наиболее оптимальные условия для полного отделения Финляндии от России. Следует признать, что такие настроения, антирусские по своей направленности, имели широкое распространение. Они могли выражаться по-разному: в пассивном неповиновении, демонстративном безразличии, неприятии и неучастии в каких-либо акциях и мероприятиях, организованных русской администрацией. Свидетельством такого поведения можно считать, например, безучастность, с которой отнеслось население Гельсингфорса к визиту в их город 25 февраля 1915 г. императора Николая II. Если местные власти во главе с генерал-губернатором Зейном, правящим архиереем и другими начальствующими лицами демонстрировали свои верноподданнические чувства, устраивая встречи с почетным караулом, торжественные молебны, посылая делегации от различных слоев населения, то финское население вело себя по-другому. Как пишет в воспоминаниях свидетель этого события товарищ министра внутренних дел В. Ф. Джунковский, «улицы были полны народа, но какая разница была в характере и настроении этой народной толпы по сравнению с русской. Толпа эта в молчаливом спокойствии и неподвижности встречала царя – своего великого князя»[71].

Были в этой среде и такие, кто не довольствовался пассивным выражением антирусских настроений и призывал к активным действиям против русской администрации. Например, это было характерно для многочисленных студенческих кружков, которые призывали к организации вооруженного восстания и одностороннему выходу из состава России. О реальности вооруженного восстания свидетельствовало и командование Северного фронта, руководившее военными действиями и военными силами на территории Финляндии. В его донесениях за 1915–1916 гг. можно было прочитать: «В Финляндии под личиной спокойствия и лояльности подготовляется вооруженное восстание с целью отторжения ее при помощи Германии от России»[72].

За свои исключительные труды, особенно по ограждению православного населения Финляндии от внешних, чуждых православию влияний и выполнение ответственных поручений Синода, архиепископ Сергий был награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.

Член Святейшего синода и участник церковных реформ

Добрые отношения с первенствующим членом Синода митрополитом Антонием (Вадковским) постепенно трансформировались в активное и постоянное отвлечение архиепископа Сергия от епархиальных дел и привлечение его к исполнению важных и неотложных синодальных поручений.

Летом – осенью 1905 г. он призывается к делам Учебного комитета Синода. В тот момент особенно острым был вопрос о предоставлении автономии Духовным академиям. В ходе специального совещания делегаций от Духовных академий обер-прокурор Синода А. Д. Оболенский столкнулся с решимостью представителей академий добиться автономии. Первенствующий член Синода митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), будучи последовательным противником автономии и стремясь «разбавить» решимость и единство академиков, предложил А. Д. Оболенскому пригласить на заседание «свежие силы» – архиепископа Сергия (Страгородского) и епископа Псковского Арсения (Стадницкого), который недавно занял пост члена Учебного комитета Синода. Но неожиданно для него и Арсений, и Сергий, хотя и с небольшими оговорками, поддержали позицию профессоров. Все вместе они смогли склонить и митрополита Антония к тому, чтобы в проект нового устава Духовных академий были включены следующие положения: академии находятся в подчинении Святейшего синода; ректор и инспектор избираются Советом академии и утверждаются Синодом в своей должности; в состав Совета академии вводятся и доценты; Совет академии окончательно принимает решения об утверждении в ученых степенях.

В декабре 1906 г. Сергий вызывается в заседание Синода и ему поручается председательствовать в Учебном комитете, одновременно он занимался исправлением богослужебных книг. Оставлен он был и на зимнюю сессию 1907 г. Тогда же архиепископа Сергия избрали почетным членом Санкт-Петербургской духовной академии. В 1910 г. Сергий принимал деятельное участие в работе синодальной комиссии по выработке нового устава Духовных академий.

С 6 мая 1911 г. архиепископу Сергию «повелено» быть членом Священного синода с сохранением за ним Финляндской кафедры. В августе 1911 г. он – председатель учрежденного при Синоде Особого совещания по вопросам внутренней и внешней Миссии. Кроме того, он – председатель совещания по исправлению церковно-богослужебных книг.

…Период между двумя русскими революциями – Первой (1905) и Февральской (1917) был для Русской церкви полон ожиданий и надежд на проведение Поместного собора. К примеру, в сборнике «К церковному собору», подготовленном группой петербургских священников, уже в предисловии была выражена позиция необходимости реформ (обновления) в церкви:

«Тяжелое положение нашей православной церкви, связанной внешне подчинением государству, внутри разъединенной и сдавливаемой тисками духовно-административного произвола, уже давно сознавалось и указывалось и верующими мирянами, и самими служителями церкви…

Особенно сильно пробудилось сознание этого печального положения, когда – в связи с охватившим всю нашу родину стремлением к политическому и гражданскому обновлению – была возвещена иноверным, инославным и отколовшимся от церкви группам населения свобода их религиозной жизни[73]. Только одной православной церкви приходилось, по-видимому, оставаться в прежних условиях, препятствовавших ей развивать всю свойственную силу животворного влияния и преобразующего воздействия на все стороны жизни своих чад, как личной, так и общественной.

А между тем, широко и глубоко охватившая Россию волна освободительного движения настоятельно побуждала представителей церкви – ввиду начавшейся крупной реформы в строе государственных и общественных отношений – покинуть привычное состояние аскетического равнодушия к мирским делам и крайне обострила вопрос об отношении церкви к созданию земного государства ее чад»[74].

17 декабря 1905 г. Николай II принял в Царском Селе трех митрополитов: Петербургского Антония (Вадковского), Киевского Флавиана (Городецкого) и Московского Владимира (Богоявленского) и имел с ними беседу о созыве Собора. По окончании аудиенции иерархи получили указание готовить и провести Собор «в ближайшее по возможности время». На состоявшейся через десять дней второй встрече царь заверил митрополитов в том, что он считает неотложно необходимым проведение преобразований в структуре церкви.

Атмосферу ожидания скорейшего свершения важнейшего события, каким должен был стать Собор, хорошо передает письмо Сергия от 25 декабря 1905 г. епископу Псковскому Арсению Стадницкому, в котором были такие строчки: «Ваше Преосвященство, Высокочтимый Владыко и Архипастырь! Поздравляю Вас сердечно с великими праздниками и наступающим Новым годом. Дай Бог Вам в этом году всякого успеха и сил в многообразном служении церковном; будем молиться, чтобы Господь умиротворил нашу страну и дал нам возможность всем встретиться на Всероссийском церковном соборе»[75].

16 января 1906 г. государь утвердил состав Предсоборного присутствия – особого органа для разработки необходимых церковно-административных документов и материалов к Собору. Возглавил его митрополит Антоний (Вадковский). В него были включены 10 архиереев, 7 священников, 21 профессор богословия. Присутствие заседало в Александро-Невской лавре с марта по декабрь 1906 г. Участники заседания подготовили сводный доклад, рекомендовавший немедленный созыв Собора для полного переустройства церкви и перевода ее на начало самостоятельного соборного устройства. Архиепископ Финляндский Сергий, будучи членом Присутствия, руководил VI и VII отделами, которые ведали вопросами литургики.

Предсоборное присутствие предложило всем епархиальным архиереям прислать свои соображения относительно вопросов церковной реформы: о Соборе, участниках его и предметах, подлежащих его рассмотрению и обсуждению. Епископы откликнулись на этот призыв, и Синод получил большое количество материала. Среди многочисленных отзывов были и предложения Сергия. В главном они могут быть сведены к следующему: Собор, состоящий из епископов, клириков и мирян, прежде всего должен заняться реформированием центральных органов церковного управления и устройством епархиальной и приходской жизни. Компетенция же Святейшего синода в делах законодательных не должна простираться далее издания разъяснительных постановлений к существующим церковным законам. Синод не должен по своей инициативе решать вопросы канонического и вероучительного свойства, которые подлежат ведению исключительно поместных соборов.

Касаясь животрепещущей тогда темы – восстановления патриаршества, Сергий писал: «Патриарх наш не будет ни папою, ни даже патриархом в византийском смысле этого слова; он будет лишь председателем Синода. По отношению к другим епископам он будет лишь первым между равными и поэтому пользуется обычными нравственными правами старшего брата: правом братских советов, предостережений или увещеваний; если найдет это необходимым, он привлекает виновного епископа к суду Священного синода»[76].

Когда на голосование была поставлена рекомендация о восстановлении патриаршего престола и о наименовании первоиерарха Русской церкви, то епископ Сергий был среди тех членов Предсоборного присутствия, кто голосовал «за» и считал возможным именовать председателя Собора «Архиепископ Московский и всея России патриарх». Заметим, что Сергий и еще 20 архиереев выступали и за обсуждение вопроса о богослужебном языке церкви, полагая, что по желанию прихожан таковым может быть отчасти и русский язык.

В своих предложениях о церковной реформе, в неоднократных выступлениях на заседаниях Предсоборного присутствия Сергий касался и такого вопроса, как «оживление прихода». Он выступал за то, чтобы непосредственно приход распоряжался церковным имуществом и средствами, воспринимая это как «свое дело», а не как «дело попов и чиновников духовного ведомства». «Не секрет, – писал он, – что светское общество относится к нам – лицам духовной среды – почти как к евреям, настолько ему чуждо все, что касается церковных (теперь сословных) интересов и дел. В минуты опасности, таким образом, церковная власть окажется страшно изолированной и потому бессильной защитить церковное достояние. Иное дело, если бы церковным имуществом владел бы в том или другом виде приход, тогда отнимать пришлось бы у самого народа, самого общества, и, конечно, на его защиту восстали бы не одни духовные, но и весь народ. Отобрать было бы не так легко»[77].

Все старания иерархии и церковной общественности провести Собор не завершились положительным результатом. В условиях, когда властям удалось в основном купировать революционные волнения, в своей резолюции от 25 апреля 1907 г. Николай II написал: «Собор пока не созывать ввиду переживаемого ныне тревожного времени». В 1908 г. труды Предсоборного присутствия (шесть томов) были положены на полку. Ни царь, ни правительство не решились на практические шаги по подготовке Поместного собора Российской церкви.