Полная версия

Стратегическая управляемость. Как обеспечить устойчивое операционное управление в организации, оставаясь стратегом и визионером

Когда организация видит свою цепочку, то она:

– понимает, что действительно создаёт для внешнего мира,

– быстрее замечает отклонения,

– может перестраиваться, сохраняя фокус на цели.

Настоящая адаптивность – это не гибкость процессов, а способность цепочки создания ценности продолжать давать результат при изменении формы.

Что такое цепочка создания ценности в управленческой практике

Не процесс ради процесса, а поток создания результата для внешнего мира

Когда мы говорим «цепочка создания ценности», мы имеем в виду не схему процессов и не перечень функций. Мы говорим о сквозной логике, с помощью которой организация создаёт, оформляет, доставляет и поддерживает ценность для внешнего потребителя. Цепочка создания ценности – это не структура компании и не совокупность технологических процессов. Это путь, который должна пройти ценность, чтобы стать реальностью для клиента.

Управленческое определение

Цепочка создания ценности – это последовательность действий, объектов и решений, с помощью которых организация создаёт для внешнего мира результат, за который ей платят деньгами, доверием и вниманием.

– Каждое звено цепочки должно вносить вклад в конечную ценность.

– Каждое решение должно удерживать фокус на этой ценности, а не на внутренних удобствах.

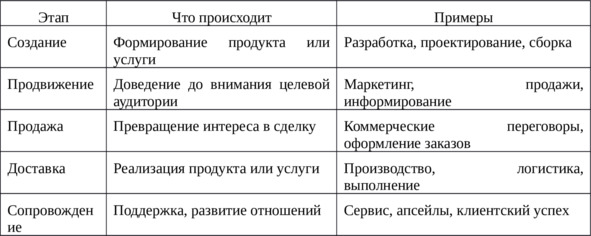

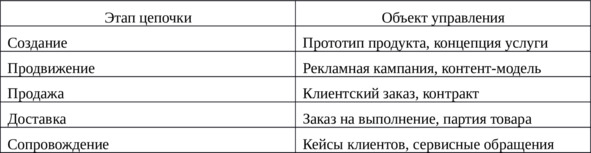

Базовые этапы цепочки ценности (на уровне любого бизнеса)

Каждый бизнес имеет свои особенности, но базовая логика остаётся: ценность создаётся не внутри функций, а в их взаимодействии – при прохождении сквозь всю организацию.

Цепочка создания ценности – это всегда движение через объекты

На каждом этапе:

– Есть объект, с которым работают (например, заказ, клиентский кейс, продуктовый модуль).

– Есть субъект, который управляет этим объектом.

– Есть цель, которая должна быть достигнута для передачи ценности дальше по цепочке.

Если одного из этих элементов нет – цепочка разрывается.

Цепочка создания ценности – не «схема», а инструмент управления

Цепочка позволяет:

– видеть, где действительно создаётся ценность, а где только «работа кипит»;

– понять, где процессы создают избыточные издержки;

– определить, какие зоны требуют развития, а какие можно автоматизировать;

– строить управление на уровне результата, а не занятости.

Цепочка ценности – это не картинка. Это способ держать систему в управлении через призму создания результата, а не через бесконечное улучшение процессов ради самих процессов.

Чем отличается цепочка создания ценности от бизнес-процесса

В организациях часто есть всё, что, казалось бы, должно обеспечивать управляемость:

– описанные бизнес-процессы,

– регламенты,

– стандарты,

– должностные инструкции.

И всё же реальная управляемость оказывается низкой:

– ценность утрачивается на отдельных этапах своего создания,

– клиенты недовольны,

– сроки срываются,

– сотрудники перегружены согласованиями, но не двигаются к результату.

Почему? Потому что бизнес-процессы – это не всегда цепочка ценности. Бизнес-процесс – это про то, как действует система внутри. Цепочка создания ценности – про то, что получает внешний потребитель.

Как устроен формальный бизнес-процесс

Формальный бизнес-процесс отвечает на вопросы:

– Кто делает?

– Что делает?

– В какой последовательности?

Фокус: на соблюдении внутренних правил, регламентов и процедур.

Цель: чаще всего – выполнение предписанных действий без отклонений.

Формальный процесс может быть идеален – и при этом не приводить к реальному результату для клиента.

Как устроена реальная цепочка создания ценности

Реальная цепочка отвечает на другие вопросы:

– Как мы создаём ценность на этом этапе?

– Кому нужна эта ценность – и в каком виде?

– Какой объект мы передаём дальше?

– Какова цель нашего действия в общей цепочке?

Фокус: на создании и передаче ценности для внешнего или внутреннего потребителя.

Цель: получение результата, за который платят, выбирают, доверяют.

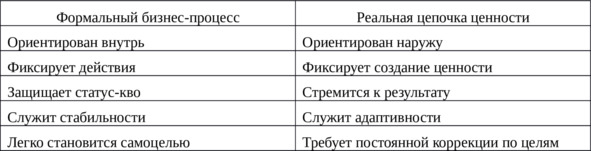

Ключевые различия

Почему формальные процессы не спасают без цепочки ценности

– Процесс может быть выполнен идеально – но для клиента ценность не появится.

– Процесс может быть стандартизирован – но не адаптирован к изменению ситуации.

– Процесс может быть оптимизирован – но не в том направлении, в котором меняется рынок.

Именно поэтому в адаптивных системах бизнес-процессы важны, но выстраиваются вокруг цепочки создания ценности, а не сами по себе.

В адаптивной архитектуре бизнес-процесс – это инструмент.

Цепочка создания ценности – это сквозная цель. Если инструмент начинает жить сам по себе – цель теряется.

Как объекты встраиваются в цепочку создания ценности

Ценность создаётся через управляемые объекты

Когда мы говорим о цепочке создания ценности, мы имеем в виду не просто поток задач или набор этапов. Мы имеем в виду сквозной путь объектов, через которые ценность:

– создаётся,

– передаётся,

– возрастает,

– доставляется потребителю.

Объект – это точка, вокруг которой концентрируется цель, субъект и действие. Без объектов цепочка создания ценности становится абстракцией.

Почему важны объекты в цепочке

– Они обеспечивают связность между этапами.

– Они дают возможность ставить цели на каждом участке цепочки.

– Они позволяют отслеживать состояние ценности в движении.

– Они дают основу для назначения субъектов управления.

Если нет объектов:

– ценность «расползается» по этапам,

– цели размываются,

– ответственность теряется,

– реакции на сбои запаздывают.

Пример: как выглядят объекты в цепочке

На каждом этапе:

– объект может быть измерен,

– объект может быть передан следующему субъекту,

– объект имеет цель, метрику и зону ответственности.

Как встраивать объекты в цепочку ценности

1. Идентифицировать – на каждом этапе:

– Что конкретно мы создаём или обрабатываем?

– Какой объект движется через этот этап?

2. Определить цели:

– Что должно произойти с объектом на этом этапе?

– Как он должен измениться или усилиться?

3. Назначить субъектов:

– Кто управляет объектом на этом участке пути?

4. Установить метрики:

– Как мы поймём, что с объектом всё в порядке – или что требуется вмешательство?

Что происходит, если в цепочку создания ценности не встраиваются объекты:

– Этапы работают сами по себе, без ориентации на общий результат.

– Передача ценности разрывается.

– Субъекты «разговаривают на разных языках»: один про задачи, другой про результат.

– Метрики теряют смысл: измеряется активность, но не движение к цели.

Управляемость цепочки ценности – это не контроль задач, а управление движением объектов через фокус ценности.

Как субъекты выстраиваются вдоль цепочки

Цепочка работает, когда объекты движутся под управлением

Мы уже знаем: объекты – это те точки, через которые проходит создание ценности. Но сами по себе объекты не движутся. Их ведут субъекты управления.

Субъекты – это «живые силы», которые несут ответственность за то, чтобы ценность не потерялась, не ослабла и дошла до получателя в нужной форме.

Почему субъект важен на каждом этапе

– Без субъекта объект теряет фокус и застревает.

– Без субъекта на стыках этапов ценность начинает «оседать» в зоне ничьей ответственности.

– Без субъектов возникают разрывы, двойные действия, перекладывание решений и потери времени.

Фокус адаптивного управления: на каждом этапе цепочки создания ценности должен быть определён субъект, который:

– понимает цель для объекта,

– управляет движением объекта,

– корректирует отклонения.

Как выстраиваются субъекты

1. Назначение субъектов на каждый объект

Для каждого объекта в цепочке создаётся связка: Объект – Цель – Субъект. Если на каком-то этапе субъект отсутствует или размыт – это риск для всей цепочки.

2. Сквозная передача ответственности

Когда объект переходит от одного этапа к другому:

– передаётся не только физический объект или информация,

– передаётся цель объекта, его состояние и управленческий контекст.

Плохая передача: «Вот, заберите, мы свою часть сделали».

Хорошая передача: «Вот объект, его цель – такая-то, состояние – такое-то, внимание на такие-то риски».

3. Логика согласованной субъектности

На этапах, где работают несколько функций: нужно чётко определить, кто главный субъект по объекту, кто оказывает поддержку, кто информируется о движении.

Иначе начинается «перетягивание объекта» или «отпускание объекта в свободное плавание».

Ключевые принципы выстраивания субъектов вдоль цепочки

– На каждом этапе должен быть субъект управления.

– Передача объекта между этапами должна быть оформлена как передача цели и состояния.

– Ответственность за объект должна быть явной, а не размытой между отделами.

– При эскалациях должно быть понятно, кто инициирует действия.

Что происходит, если субъекты не выстроены вдоль цепочки

– Объект «теряется» между функциями.

– Решения запаздывают, потому что никто не чувствует свою зону ответственности.

– Проблемы накапливаются скрыто – до момента, когда нужно «спасать» проект или продукт усилиями всего руководства.

Управляемая цепочка ценности – это не просто маршрут, а система живых связей между объектами, субъектами и целями. Без субъектов цепочка распадается в моменты перегрузки и изменений.

Типовые сбои в цепочках создания ценности

Когда организация работает – а ценность всё равно теряется

Даже если процессы описаны, роли назначены, а отчёты вовремя сдаются, цепочка создания ценности может давать сбои. Причина не в недостатке активности. Причина – в нарушении логики управления ценностью сквозь всю систему.

Давайте разберём, где чаще всего «рвётся ткань» цепочки.

1. Строительство цепочки вокруг функций, а не вокруг ценности

Как выглядит:

– Каждый отдел локально оптимизирует свои процессы «под себя».

– Показатели внутренней эффективности растут.

– А результат для клиента – ухудшается.

Почему происходит:

– Приоритет отдан процессам и функциям, а не сквозному результату.

Последствия:

– Много внутренних успехов – и мало внешнего результата.

– Раздробленность в принятии решений.

– Перегрузка при согласовании между функциями.

2. Разрывы на стыках этапов цепочки создания ценности

Как выглядит:

– Проект передан из одного отдела в другой – и «завис».

– Заказ принят – но информация неполная.

– Продукт произведён – но не подготовлен к продаже.

Почему происходит:

– Нет оформленной передачи объекта.

– Нет закреплённого субъекта на новом этапе.

– Нет общей логики цели.

Последствия:

– Ценность теряется на переходах.

– Появляются зоны недоверия и взаимных обвинений.

3. Дублирование действий без общей цели

Как выглядит:

– Несколько подразделений формируют похожие инициативы.

– Каждый создаёт свои документы, проводит свои исследования, запускает свои проекты.

Почему происходит:

– Нет централизованной фиксации целей и объектов.

– Нет единой цепочки ценности, через которую можно видеть перекрытия.

Последствия:

– Распыление ресурсов.

– Усталость системы.

– Перегрузка каналов координации.

4. Появление «серых зон» – объектов без субъектов

Как выглядит:

– Задачи зависят от ресурсов, за которые никто явно не отвечает.

– Нет субъекта, который держит целевой фокус на этапе.

– При сбоях никто не инициирует корректировку.

Почему происходит:

– Не назначены субъекты вдоль цепочки.

– Ответственность предполагается, но не зафиксирована.

Последствия:

– Управление реактивное, а не проактивное.

– Сбои накапливаются скрыто, взрывая систему в критический момент.

Итог

Цепочка создания ценности – это живая система, поэтому малейший сбой в логике объектов, субъектов или целей приводит не к немедленной катастрофе, а к накоплению скрытой управленческой усталости. Эта усталость сначала проявляется в задержках, потерях энергии, утрате фокуса – а потом превращается в падение результативности.

Как построить карту цепочки создания ценности

Видеть – значит управлять

Понимание цепочки ценности важно. Но без её явной визуализации в системе управление остаётся точечным и реактивным.

Карта цепочки создания ценности – это не просто схема. Это инструмент, который позволяет видеть, куда движется ценность, где она усиливается, где теряется – и кто за это отвечает.

Как строится карта цепочки создания ценности: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Определить конечную ценность

Начать нужно не с процессов, а с ответа на главный вопрос: какую ценность мы создаём для клиента или внешнего получателя?

– Продукт?

– Услугу?

– Опыт?

– Результат?

Важно: конечная ценность должна быть сформулирована с точки зрения того, за что клиент готов платить, ради чего он готов возвращаться и рекомендовать вас другим.

Шаг 2. Разметить ключевые этапы создания и передачи ценности

Определите какие стадии проходит ценность в вашей системе, какие трансформации происходят на каждом этапе.

Типовые блоки:

– разработка / формирование предложения,

– продвижение,

– заключение сделки,

– выполнение обязательств,

– сопровождение и развитие отношений.

Важно: каждый этап – это вклад в создаваемую общую ценность, а не просто «работа».

Шаг 3. Зафиксировать объекты на каждом этапе

На каждом этапе задайте:

– какой объект управления проходит здесь,

– что с ним должно происходить,

– в каком состоянии он передаётся дальше.

Примеры:

– На этапе продаж – объект «Коммерческое предложение» или «Заказ клиента».

– На этапе доставки – объект «Производственный заказ» или «Поставка».

– На этапе сопровождения – объект «Клиентский кейс» или «Сервисная заявка».

Шаг 4. Назначить субъектов управления

На каждом объекте укажите:

– кто является субъектом управления этим объектом,

– кто принимает решения,

– кто отвечает за движение к цели.

Важно: один объект – один субъект управления (или чётко разделённые зоны при матричной модели).

Шаг 5. Настроить точки мониторинга и обратной связи

На каждом этапе:

– какие сигналы говорят о состоянии объекта?

– какие метрики отслеживают прогресс?

– какие отклонения требуют вмешательства?

Без сигнала нельзя управлять. Без мониторинга нельзя видеть приближение сбоев.

Шаг 6. Проверить связность цепочки

После первичного построения карты:

– Проверьте, нет ли разрывов между этапами.

– Проверьте, нет ли объектов без субъектов.

– Проверьте, сохраняется ли единая логика цели от начала до конца.

Хорошая карта цепочки создания ценности – это:

– целостность,

– прозрачность,

– навигация по реальным объектам управления,

– возможность быстро увидеть узкие места и зоны развития.

Как выглядит результат:

На выходе у вас должна получиться карта, где видно:

– конечную ценность,

– этапы её создания и доставки,

– объекты на каждом этапе,

– субъектов, отвечающих за объекты,

– основные точки мониторинга.

Карта цепочки – это не статичный документ. Это инструмент для адаптации, роста и устойчивости системы в реальном времени.

Что можно сделать уже сейчас

Как начать видеть цепочку ценности.

Понимание цепочки создания ценности начинается не с презентаций и методик, а с простой способности задать себе вопрос: через какие шаги и объекты мы действительно создаём ценность для внешнего мира?

Даже если система ещё не перестроена, даже если процессы работают «по инерции», вы можете начать видеть, фиксировать и улучшать свою цепочку.

1. Нарисуйте простую цепочку для своего продукта, услуги или проекта

– Какая конечная ценность создаётся?

– Через какие этапы проходит её формирование?

– Какие ключевые объекты на каждом этапе?

– Кто отвечает за них сейчас?

Не усложняйте: пусть это будет схема на листе бумаги или простая таблица. Главное – увидеть не структуру отделов, а поток создания результата.

2. Найдите разрывы и зоны неопределённости

– Где ценность задерживается?

– Где нет очевидного объекта управления?

– Где неясно, кто отвечает за движение вперёд?

Это не поиск виноватых, а способ увидеть реальные точки настройки системы.

3. Привяжите хотя бы одну ключевую задачу к этапу цепочки

Выберите активную задачу (свою или команды) и спросите:

– Какому объекту она соответствует?

– На каком этапе цепочки мы сейчас?

– Как это действие приближает ценность к потребителю?

Если связи нет – значит, задача нуждается в переосмыслении.

4. Начните обсуждать инициативы через призму цепочки создания ценности

Не «какой процесс улучшить», не «какой отдел усилить», а: какую часть цепочки мы укрепляем и зачем? Такой сдвиг фокуса меняет управленческое мышление гораздо быстрее, чем любые тренинги.

5. Сделайте ценность частью повседневного языка управления

– Спрашивайте о целях объектов.

– Уточняйте информацию о субъектах.

– Наводите разговоры на тему создания результата, а не просто выполнения задач.

Каждый такой вопрос создаёт микронастройку всей системы. Видеть цепочку ценности – это навык. И его можно начать развивать с одного продукта, одного проекта, одного кейса.

Глава 5. Объекты управления

Зачем говорить об объектах управления

Потому что «чем вы управляете?» – вопрос, на который не всегда есть ответ. Попробуйте задать в организации простой вопрос: «Чем именно вы управляете?» – ответ чаще всего будет звучать как:

– людьми,

– задачами,

– результатами,

– процессами.

Кажется логичным, но ни один из этих ответов не является полным. А часто – не является верным.

Управление – это не просто деятельность.

Это влияние на объект, который можно описать, измерить, передать, изменить, развить или закрыть. Если этого объекта нет в системе, то всё, что делается вокруг, становится либо персонализированной активностью, либо «общей работой», либо бесконечным согласованием в попытке обеспечить управляемость вручную.

Объект управления – это ядро операционной модели. Без него нельзя задать цель, нельзя определить, кто управляет, нельзя оценить результат, нельзя передать зону ответственности.

Когда объектов нет – система управляется через людей

Это не метафора, это прямая зависимость. Если не определены управляемые объекты, вся система управления завязана на персоналиях:

– человек «сам знает, что делать»,

– «руководитель в курсе, он держит в голове»,

– «ну, это же наш ведущий, он и так тянет»,

– «всё работало, пока не ушёл главный инженер».

Так появляется неконтролируемая зона зависимости от конкретных людей. В ней нет архитектуры. Есть только траектории и привычки, которые работают, пока работают эти люди.

Управляемость начинается с объекта

Если вы хотите:

– задать цель,

– назначить ответственного,

– внедрить метрику,

– выстроить интерфейс,

– автоматизировать действия,

– масштабировать систему,

вам сначала нужно ответить: что в системе является объектом управления?

– Это продукт?

– Заказ?

– Команда?

– Процесс?

– Подразделение?

– Клиентский сегмент?

– Сервис?

– Инфраструктура?

– Программа?

– Компетенция?

И как только этот ответ появляется, управление становится возможным. До этого момента – только симуляция управления. Там, где нет объектов, есть только люди и работа. А где есть объект – там можно построить систему.

Что считается объектом в операционной модели

Когда мы говорим об объекте управления, мы не имеем в виду людей, функции или процессы как таковые. Объект управления – это конкретный элемент операционной системы, в отношении которого принимаются управленческие решения. Он:

– имеет границы,

– может быть описан,

– связан с целью,

– находится под наблюдением,

– привязан к субъекту,

– включён в структуру системы.

Что точно является объектом управления

В рамках операционной модели объектами могут быть:

1. Продукты и услуги – как наборы характеристик, жизненные циклы, категории или сегменты.

2. Процессы – сквозные, вспомогательные, обеспечивающие – как поток деятельности с точки зрения результата.

3. Клиентские и партнёрские сегменты – конкретные группы, в отношении которых выстроены ценностные предложения, услуги, поддержка, сопровождение.

4. Ресурсы – в том числе:

– производственные мощности,

– каналы сбыта,

– ИТ-платформы,

– ключевые компетенции,

– данные.

5. Проекты и программы – как временные, но управляемые единицы, у которых есть цель, команда, срок, бюджет.

6. Подразделения – не как орг. единицы, а как носители определённых объектов: если отдел отвечает за клиентский кейс – объектом управления становится кейс, а не отдел сам по себе.

Что не является объектом управления

1. Формальные функции – «бухгалтерия», «логистика», «юристы» – это структуры. Они могут выполнять управление, но не являются объектами как таковыми.

2. ФИО и должность (человек) – это субъект, но не объект управления. Объект – это то, чем он управляет.

3. Обобщённые понятия вроде «развитие», «повышение эффективности», «цифровизация» – это цели (возможно – направления), но не объекты.

Простая проверка: объект или не объект

Примените к элементу системы три вопроса:

– Можно ли задать ему цель? Что мы хотим изменить, развить, улучшить?

– Есть ли тот, кто отвечает за движение к этой цели? Кто управляет этим объектом?

– Есть ли способ наблюдать за его состоянием или прогрессом? Метрики, статусы, сигналы, точки контроля?

Если на все три вопроса можно ответить – перед вами объект управления. Объект – это то, что можно управлять не на уровне желания, а на уровне архитектурного включения в систему.

Как объекты отражают архитектуру цепочки создания ценности

Одна из самых распространённых ошибок – путать процессы с управляемыми объектами. Процессы описывают, как движется работа. Объекты – что именно управляется внутри этой работы.

Цепочка создания ценности – это не только ход деятельности. Это система управляемых единиц, через которые создаётся, передаётся и удерживается ценность. Именно объекты, а не функции, не роли и не «интенсивность усилий» делают цепочку настраиваемой, прозрачной и контролируемой.

Объекты = управляемые единицы ценности

У каждого объекта есть:

– место в цепочке (на входе, в трансформации, на выходе),

– связь с другими объектами,

– критерии успешности,