Полная версия

Стратегическая управляемость. Как обеспечить устойчивое операционное управление в организации, оставаясь стратегом и визионером

– Решения принимаются «по кругу», переходят от уровня к уровню, и теряют при этом свою остроту и фокус.

– Средний уровень управления перегружен «прокладочными» функциями, когда менеджеры не управляют, а координируют, контролируют и напоминают.

– Процессы есть на бумаге, в презентациях, в регламентах – но в реальности все работают не по ним, потому что «по ним» – неудобно.

Система вроде бы формализована, но не управляется, и каждое управленческое действие превращается в длинную петлю: постановка задачи – пояснение – согласование – переформулирование – возвращение к исходной точке.

И всё это – без злого умысла. Просто так устроено.

Почему так происходит?

Вязкость – это не «человеческий фактор». Там, где вы видите, что вязкость увеличивается из-за людей, вопросы не к операционной среде, а к корпоративной культуре (в этой книге мы дадим простой чек-лист, по которому вы сможете оценить уровень вязкости вашей управленческой конструкции – и понять, с чего начинать настройку).

Настоящая, инструментальная «вязкость» является следствием системы управления, построенной под «линейный» мир. Вот основные причины:

– Избыточная централизация (решения концентрируются на верхнем уровне, даже если касаются операционных мелочей).

– Жёсткая структура, в которой невозможно быстро перераспределить внимание или полномочия.

– Перекрытие функций и ролей (два отдела делают одно и то же, а третий координирует их действия).

– Отсутствие инструментов децентрализованного управления (невозможно передать принятие решений туда, где возникает потребность в быстрой реакции на изменение обстановки).

В таких системах всё становится слишком сложным, чтобы быть гибким, и слишком гибким, чтобы быть надёжным.

Что важно:

Вязкость – это не вина сотрудников организации, а свойство конструкции, которая создавалась под мир, где изменения были исключением. Сегодня изменчивость стала нормой. Систему нельзя «вывести на результат» просто за счёт мобилизации. Нельзя заставить её быть управляемой за счёт контроля. Она либо спроектирована для движения – либо нет.

Поэтому, прежде чем задаваться вопросом: «Кто виноват, что у нас не получается?», стоит спросить: «А как у нас это вообще устроено? И может ли оно двигаться быстрее?»

Устойчивость

Устойчивость управления сегодня – это не его стабильность, а его адаптивная гибкость.

В классическом менеджменте устойчивость понималась буквально: сохрани форму – и выдержишь удар. Это мышление бетонных конструкций: важна прочность, повторяемость, надёжность. В сегодняшней среде это перестало работать. Слишком много факторов одновременно. Слишком быстро меняется давление. В таких условиях жёсткая система ломается раньше, чем срабатывает.

Новая управленческая логика говорит о другом типе устойчивости: устойчив тот, кто умеет перестроиться, не разрушив себя.

Адаптивность – это не про «всё можно», не про хаос, вседозволенность и свободу от структуры. Это про «всё без проблем можно пересобрать под достижение изменившихся целей» и про структуру, которая меняется без потери управляемости.

Вот что она в себя включает:

– Умение быстро перестраивать систему под новую цель, не начиная всё «с нуля» (наличие архитектуры системы, а не только оргструктуры).

– Гибкость в распределении ресурсов и ответственности – возможность перераспределить усилия по ходу движения, не дожидаясь санкции сверху (управляемая децентрализация – передача решений туда, где возникает действие, с сохранением общего смысла и рамки стратегического целеполагания).

– Постоянная обратная связь по ключевым объектам управления (не отчётность «по итогам», а живой сигнал в моменте: где мы, что происходит, кто действует).

Структура, которую можно перестраивать, может быть простой или сложной, но она работоспособна в конкретной ситуации, а не только в регламенте. Её форма не фиксирована навсегда – она трансформируется под задачу, сохраняя при этом свою целостность. В ней:

– всё взаимосвязано, но может быть пересобрано;

– есть точки устойчивости, но нет точек жёсткости.

Сегодня важно не просто управлять, а уметь обеспечивать управляемость в конкретной ситуации. Это ключ к устойчивости в VUCA-среде и основа того, что мы называем адаптивным менеджментом.

В этой логике управляемость становится настраиваемым качеством системы, которое зависит от конструкции, а не от героизма отдельных людей. Управление больше не может быть набором приёмов. Оно должно быть системой, которую можно увидеть, обсудить, пересобрать, передать.

Глава 2. Цели в системе операционного управления

Почему цели в операционном управлении – это не просто стратегические ориентиры

Когда речь заходит о целях организации, чаще всего вспоминают стратегические ориентиры:

– увеличить долю рынка,

– выйти в новые сегменты,

– повысить узнаваемость бренда,

– усилить конкурентные преимущества.

Это важно. Но стратегия отвечает только на вопросы о том, куда мы движемся и зачем нам туда идти.

Чтобы движение произошло не только в умах первых лиц, но и в реальной системе операционного управления, необходим другой уровень работы с целями. Стратегические цели задают направление. Операционные цели обеспечивают движение в этом направлении.

Почему стратегия без операционных целей не приводит к результату

– Стратегия говорит, что нужно увеличить клиентскую базу. Операционная цель говорит, на каких сегментах, через какие продукты, каким способом, и кто за это отвечает.

– Стратегия формулирует, что необходимо снизить себестоимость. Операционная цель уточняет, на каких этапах цепочки ценности, какими средствами, на сколько процентов и кто за это отвечает.

Стратегические цели дают рамку. Операционные цели строят мост между намерением и действием. Без этого моста система перегружается несогласованными инициативами, буксует в согласованиях, теряет фокус на реальной ценности для клиента, скатывается в имитацию активности вместо движения к результату.

Операционные цели – это фундамент управления реальностью

Операционные цели:

– Привязываются к конкретным объектам управления – заказам, проектам, продуктам, процессам.

– Назначают субъектов, которые несут ответственность за движение к цели.

– Формируют навигацию: что делаем, зачем, как измеряем, как корректируем.

– Встраиваются в архитектуру цепочки создания ценности, а не существуют сами по себе.

Операционная цель – это рабочая конструкция, через которую организация связывает стратегию с действиями каждого уровня. Именно поэтому в адаптивном менеджменте мы уделяем такое внимание настройке целей в операционном управлении.

Без ясных целей система не сможет:

– адаптироваться,

– реагировать,

– масштабироваться,

– сохранять фокус на создании ценности.

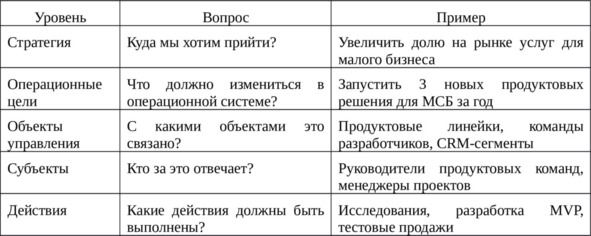

Как связаны стратегические и операционные цели

Стратегические цели и операционные цели – это не два разных мира. Это две части одного процесса: наведения и реализации управления. Но чтобы система действительно двигалась к стратегическим ориентирам, между ними должна быть правильно выстроенная связка. Стратегические цели отвечают на вопросы «куда?» и «зачем?». Операционные цели – на вопросы «что?», «с кем?», «как?» и «через что?».

Когда стратегические цели существуют отдельно от операционной деятельности, стратегия превращается в красивый документ, а операционка живёт своей жизнью, усилия становятся реактивными, ресурсы тратятся на «пожары», а не на развитие, и система устаревает быстрее, чем рынок меняется.

Стратегические цели декомпозируются в операционные цели

– через объекты управления;

– через субъектов управления;

– через управленческое воздействие.

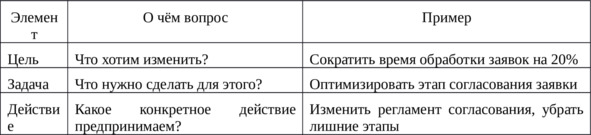

Схема декомпозиции (пример)

Где часто возникает ошибка

– Стратегические цели задаются «сверху», а в операционке мало что меняется.

– Операционные цели формулируются «снизу», но без проверки на соответствие стратегии.

– Операционное управление существует в режиме «что легче сделать», а не «что действительно нужно для движения к стратегической цели».

Стратегия без операционной привязки – красивая идея без реализации. Операция без стратегической привязки – активность без смысла. Только вместе они создают устойчивое движение.

Структура операционной цели

Чтобы операционная цель действительно работала, она должна быть не лозунгом и не благим пожеланием, а структурной единицей управления. То есть чёткой, проверяемой, связанной с объектом и вшитой в систему.

Структура операционной цели

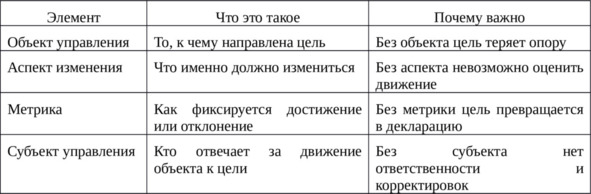

Хорошая операционная цель всегда включает четыре элемента:

Расшифруем каждый элемент:

1. Объект управления – конкретный элемент операционной системы, к которому привязана цель.

Примеры объектов:

– продукт,

– проект,

– клиентский сегмент,

– заказ,

– производственная линия,

– ИТ-сервис.

Вопрос: с чем именно должна произойти работа?

2. Аспект изменения – какой именно параметр объекта должен измениться или быть поддержан?

Типовые аспекты:

– качество,

– скорость,

– стоимость,

– надёжность,

– объём,

– время реакции,

– уровень сервиса.

Вопрос: в каком аспекте мы хотим изменения или удержания результата?

3. Метрика – как мы будем видеть и фиксировать движение к цели?

Метрика может быть количественной (объём, процент, время) или статусной (стадия выполнения, категория отклонений).

Вопрос: по какому признаку мы поймём, что цель достигнута или требует корректировки?

4. Субъект управления – кто отвечает за достижение цели в отношении объекта?

Это должен быть не абстрактный отдел или группа, а конкретная роль или конкретный управляющий субъект.

Вопрос: кто будет видеть сигналы, принимать решения и корректировать действия?

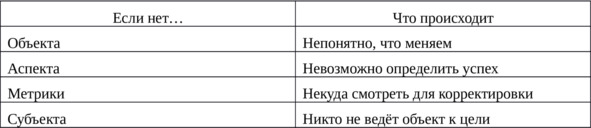

Почему все четыре элемента важны

Примеры операционных целей

Неудачный вариант: повысить эффективность работы отдела продаж.

Почему плохо:

– Нет объекта (что именно в продажах?),

– Нет аспекта (скорость? качество? конверсия?),

– Нет метрики,

– Непонятно, кто субъект.

Хороший вариант: увеличить конверсию заявок в контракты в сегменте МСБ на 15% к концу квартала. Объект – клиентские заявки в сегменте МСБ. Субъект – руководитель группы продаж МСБ.

Чем чётче структурирована операционная цель, тем быстрее и проще система реагирует на изменения, следовательно, тем меньше требуется «ручного управления» и «пинания процессов».

Типовые ошибки в формулировании целей

Даже понимая структуру операционной цели, организации часто совершают типовые ошибки, которые делают цели неуправляемыми. Рассмотрим их внимательно.

1. Цель без объекта

Как выглядит: «Повысить качество обслуживания». «Снизить затраты».

Проблема: непонятно, с чем конкретно должна быть проведена работа:

– какое обслуживание?

– какие именно затраты?

Что происходит:

– цели остаются лозунгами,

– действия не фокусируются,

– результаты не фиксируются.

2. Цель без аспекта изменения

Как выглядит: «Улучшить продукт Х», «Оптимизировать процесс Y».

Проблема: улучшить – в чём именно? Скорость? Стоимость? Качество? Объём?

Что происходит:

– у каждой команды формируется своё представление об «улучшении»,

– фокус расползается,

– созревает конфликт ожиданий и интерпретаций.

3. Цель без метрики

Как выглядит: «Повысить вовлечённость сотрудников», «Улучшить клиентский опыт».

Проблема: без метрики невозможно понять:

– продвинулись ли мы,

– где мы стоим сейчас,

– насколько отклонились от цели.

Что происходит:

– отсутствие сигналов о прогрессе,

– запоздалая реакция на отклонения,

– иллюзия работы без реального движения.

4. Цель без субъекта управления

Как выглядит: «Повысить качество обратной связи от клиентов» – без указания, кто за это отвечает.

Проблема: если нет субъекта:

– цель остаётся ничейной,

– при сбоях нет инициатора корректировок,

– объект «зависает» между звеньями операционной цепи.

Что происходит:

– отклонения игнорируются,

– решения принимаются поздно или не принимаются вовсе,

– управляющая система рассыпается в зоне этой цели.

5. Подмена цели процессом

Как выглядит: «Провести исследование клиентских ожиданий», «Запустить пилотный проект».

Проблема: процесс – это средство, а не цель.

Что происходит: процесс выполнен (исследование проведено, пилот запущен), но изменение в ценности, бизнесе или системе может не произойти вовсе. «Правильная» цель формулируется не через активность, а через изменение состояния объекта управления.

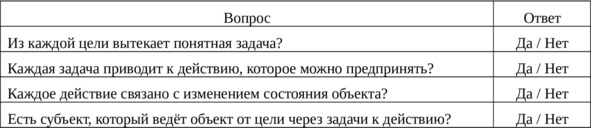

Как проверять себя на этапе формулирования целей

– Ясно ли, какой объект управления связан с целью?

– Понятно ли, в каком аспекте должна произойти трансформация?

– Есть ли способ наблюдать достижение цели через метрику или статус?

– Назван ли субъект, который держит цель в зоне управления?

Если хотя бы на один вопрос ответа нет – цель требует доработки.

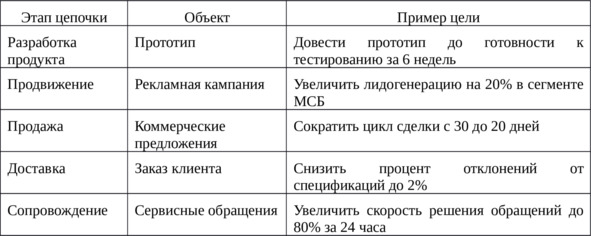

Как цели привязываются к цепочке создания ценности

Одна из ключевых ошибок в операционном управлении – ставить цели отдельно от реальной работы с ценностью. В этом случае цели есть, деятельность кипит, но между ними нет реальной связи. В результате сотрудники заняты задачами, руководители оценивают активности, цепочка создания ценности буксует.

Цель должна быть привязана не к подразделению, не к должности, не к процессу. Цель должна быть привязана к объекту в цепочке создания ценности.

Как устроена правильная связь целей с цепочкой

На каждом этапе создания ценности:

– Есть объект управления.

– У объекта есть аспект, в котором нужно изменить или поддерживать состояние.

– У аспекта есть метрика.

– У объекта есть субъект управления.

Именно на этом уровне и ставятся операционные цели.

Типы целей в цепочке создания ценности

– Стабилизирующие цели – удерживать параметры качества, скорости, стоимости на заданном уровне.

– Развивающие цели – улучшать параметры: быстрее, дешевле, качественнее, удобнее для клиента.

– Корректирующие цели – устранять выявленные отклонения, снижать риски, устранять «узкие места» в цепочке.

Почему важно ставить цели именно по цепочке

– Управляемость усиливается на всём маршруте движения ценности.

– Ошибки и отклонения фиксируются на ранних этапах, до их накопления.

– Ответственность становится распределённой, но связанной с целями, а не с должностями.

– Система настраивается не по регламентам (которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью), а по реальному текущему состоянию ценности в цепочке.

Критерий проверки

Если на определённом этапе:

– объект ясен,

– цель объекта ясна,

– субъект управления определён,

– метрика установлена,

то значит, этап встроен в управляемую цепочку.

Если нет – это зона риска.

Реальная цепочка создания ценности – это цепочка управляемых объектов с ясными целями, а не просто маршрут передачи документов между отделами или изделия между цехами.

Видимость целей в операционной системе

Мало поставить цель. Мало даже правильно её сформулировать. Чтобы цель работала, она должна быть встроена в операционную реальность:

– видна,

– связана с объектами,

– встроена в процессы и интерфейсы,

– доступна для наблюдения, корректировки и управления.

Почему видимость критична

– Если цель не видна – ею никто не управляет.

– Если цель зафиксирована только в презентации или на совещании – система быстро её забывает.

– Если цель не встроена в реестры, цепочки и дашборды – она не участвует в повседневной логике управления.

Видимость целей – это не вопрос отчётности. Это вопрос способности управлять реальным движением ценности.

Где цели должны быть видимыми в системе

1. В реестрах объектов и задач для каждого объекта управления должно быть зафиксировано, какая цель на него направлена, кто субъект, какая метрика отслеживает выполнение. Цели не висят отдельно – они встроены в реестр как атрибуты объекта.

2. В карточках управляемых объектов (например, «Клиентский заказ», «Проект», «Сервисная заявка») должно быть видно целевое состояние, показатели достижения и отклонения. Карточка – это навигатор для работы с объектом через цель.

3. В визуализациях цепочки создания ценности важно не только видеть этапы и объекты, но и понимать, какая цель стоит на каждом этапе, и кто за неё отвечает. Без цели цепочка превращается в набор действий без смысла.

4. В управленческих дашбордах (панелях с ключевыми показателями) руководителя или команды должно быть видно не просто текущую активность, а движение объектов относительно их целей. Дашборд должен отвечать не только на вопрос «что сделано?», но и на вопрос «насколько мы продвинулись к цели?».

Ошибки видимости целей

– Цели фиксируются только в стратегических документах и не доходят до операционного уровня.

– Цели формулируются на старте проекта и теряются в повседневной текучке.

– Цели есть в отчётах, но не встроены в реальное принятие решений.

В адаптивной системе цель живёт не в отчётах, а в реестрах, в объектах, в интерфейсах – везде, где рождаются и предпринимаются управленческие действия.

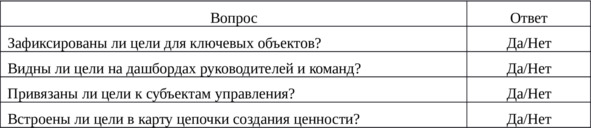

Мини-чек-лист для оценки видимости целей

Чем больше «нет» – тем ниже реальная управляемость через цели.

Как цели превращаются в действия

Цель сама по себе ничего не меняет. Как бы хорошо она ни была сформулирована, если она не превращается в понятные задачи и реальные действия, она остаётся абстракцией. Управляемость возникает там, где между целью и действием построен живой, сквозной маршрут.

Структура связки: от цели к задаче, от задачи к действию

1. Цель – что должно измениться в объекте управления.

2. Задача – какое конкретное изменение нужно обеспечить.

3. Действие – какое управленческое усилие необходимо предпринять здесь и сейчас.

Принцип сквозного наведения

Каждая задача должна быть логически вытекающей из цели. Каждое действие должно быть логическим развитием задачи. Если действие существует само по себе, без привязки к цели – это лишняя активность, а не движение. Если задача сформулирована без фокуса на цель – она может улучшить процессы, но при этом не приблизить результат.

Почему цель важнее задачи

Задача может быть выполнена. Процесс может быть улучшен. Отчёт может быть сдан. Но если всё это не приводит к достижению цели объекта управления – работа остаётся бессмысленной в масштабе всей системы.

Ошибки разрыва между целью и действиями

– Формулируется цель, но не ставятся задачи – система буксует в неопределённости.

– Поручаются задачи, но не объясняется, какая цель за ними стоит – система перегружается бессмысленной активностью.

– Выполняются действия, но результаты не сверяются с целями – система теряет фокус и энергию.

Чек-лист для проверки связки

Настроенная связка «цель – задача – действие» превращает архитектуру управления в живую, движущуюся систему.

Что можно сделать уже сейчас

Даже если у вас пока нет полного реестра объектов, даже если цели в вашей организации пока звучат только на стратегических сессиях, вы можете начать создавать управляемость в своей зоне влияния уже сейчас.

Вот несколько практических шагов, с которых стоит начать.

1. Проверьте: зафиксированы ли цели для ваших ключевых объектов?

– С какими объектами управления вы работаете ежедневно?

– Есть ли на каждый объект понятная цель?

– Чётко ли сформулировано:

– что должно измениться,

– в каком аспекте,

– с какой метрикой?

Если нет – это первая зона для настройки.

2. Свяжите задачи и действия с целями

Выберите любую активную задачу и спросите:

– Какой цели она служит?

– Какой объект через неё меняется или поддерживается?

– Есть ли у задачи измеримый результат, связанный с целью?

Если связи нет – задача требует пересборки.

3. Определите субъект для каждой цели

Для каждой операционной цели в вашей зоне влияния должно быть понятно:

– Кто является субъектом управления?

– Кто принимает решения и корректирует действия?

– Есть ли у субъекта доступ к метрикам состояния объекта?

Если субъект не определён – это источник управленческого риска.

4. Обеспечьте видимость целей

– Зафиксируйте цели в реестрах задач, в карточках объектов, в текущих планах.

– Проверьте, чтобы цели были видны не только руководителям, но и исполнителям.

– Постарайтесь включить цели в рабочие совещания и обсуждения – хотя бы в формате напоминания: «Куда мы сейчас движемся?»

5. Начните строить управленческий диалог через цели

– Вместо вопроса «Что мы сегодня делаем?» – спрашивайте: «К какой цели мы сегодня движемся?»

– Вместо отчётов о действиях – обсуждайте состояние объектов по отношению к целям.

– Вместо обсуждения срочности задач – обсуждайте их влияние на движение к результату.

Смена языка – первый шаг к смене логики управления.

И главное:

Не нужно ждать масштабных реформ. Управляемость создаётся не большими проектами, а ежедневной работой с объектами, целями, субъектами и действиями. Каждый правильно сформулированный фокус, каждая цель, встроенная в операционную реальность, – это шаг к более устойчивой, гибкой и управляемой системе.

Глава 3. Логика, структура и функции операционной модели

Что такое операционная модель

Большинство организаций сегодня живут в разрыве между стратегией и реальностью. На одном уровне – амбициозные цели собственника, презентации и дорожные карты. На другом – ежедневная операционная рутина, в которой одни тушат пожары, другие ищут, кто виноват, третьи работают на износ. Управленцы формулируют стратегии, но не видят, как они превращаются в действия. Сотрудники делают «свою работу», но не понимают, зачем именно так и к чему это ведёт.

Этот разрыв – не техническая ошибка, а признак отсутствия в организации операционной модели.

Операционная модель задаёт внутреннюю логику управления, которая соединяет стратегические намерения с повседневными действиями. Если бизнес-модель отвечает на вопрос «как и что мы делаем», то операционная модель – на вопрос «как мы этим управляем».

Она не описывает продукты и рынки. Она не объясняет, почему клиенты выбирают вас. Она говорит о другом: что внутри организации подлежит управлению, кто за что отвечает, по каким правилам принимаются решения, как измеряется результат, как распределяются роли и полномочия. Иными словами, операционная модель – это архитектура системы управления.