Полная версия

Стратегическая управляемость. Как обеспечить устойчивое операционное управление в организации, оставаясь стратегом и визионером

– потребитель (внутренний или внешний),

– зона управления и точки влияния.

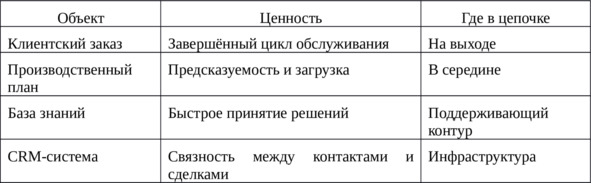

Например:

Карта объектов = карта управляемости

Когда вы разметили цепочку по объектам, у вас появляется:

– структурная видимость (что именно существует в системе и зачем);

– целеполагание (цели, направленные не на абстракции, а на управляемые единицы);

– контур мониторинга (где нужно наблюдать, что измерять, как реагировать);

– архитектура делегирования (можно передавать объект, а не «ответственность в целом»);

– платформа для дашбордов (если вы не знаете, какие у вас объекты, вы не сможете построить управленческую панель, отражающую состояние системы).

Без объектов цепочка превращается в «ленту задач»

Когда система не размечена по объектам, цепочка создания ценности выглядит как бесконечный поток действий.

Их невозможно контролировать:

– нет точки отслеживания,

– непонятно, на каком этапе создаётся сбой,

– ресурсы рассеиваются по принципу «кто просит – тому и даём».

А главное – невозможно делегировать без потерь. Потому что непонятно, что именно передаётся: область? функция? контроль?

Делегировать можно задачу. Но управлять можно только объектом, встроенным в цепочку ценности.

Объект – это носитель смысла внутри цепочки

Цепочка без объектов – это просто деятельность.

Цепочка, размеченная по объектам – это архитектура системы управления, в которой можно:

– ставить цели,

– перераспределять ресурсы,

– отслеживать фокус,

– настраивать потоки,

– передавать ответственность,

– автоматизировать контроль.

Карта объектов – это карта всей системы. Не внешняя схема, а внутренняя логика: что у нас есть, почему это важно, и кто этим управляет.

Признаки управляемого объекта

Организации полны сущностей, вокруг которых кипит деятельность. Что-то называют проектом, что-то – направлением, что-то – инициативой. Но не всё это управляется. Чтобы что-то можно было считать объектом управления, нужны чёткие признаки: не по названию, не по интуиции, а по логике архитектуры.

Объект считается управляемым, если:

1. На него направлена цель (у объекта есть изменение, которого хотят достичь: улучшение, развитие, устранение риска, рост, стабильность, трансформация; если нет цели – это актив, но не объект управления).

2. У него есть субъект управления (кто-то отвечает за то, чтобы цель достигалась; не исполнитель, а управляющий, который принимает решения, получает сигналы, корректирует курс).

3. У него есть способ наблюдения (метрика, статус, флаг, точка контроля, параметр – показатель (в штуках, %, времени), этап в жизненном цикле, «нормальный» или «сбойный» режим).

4. Он привязан к зоне операционного ландшафта (не просто «есть», а встроен в реальность управления: к какому процессу он относится, каким ресурсом обеспечивается, где он отражается в оргструктуре, какие ИТ-системы его обслуживают, какие компетенции с ним связаны; привязка к ландшафту – это то, что отличает «идею» от управляемой единицы).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.