Полная версия

«Распил» на троих: Барк – Ллойд-Джордж – Красин и золотой запас России

А пока государственный механизм Британской империи прокручивался, прорабатывая многочисленные детали этой важной сделки, безжалостные жернова сражений каждый день перемалывали десятки, а то и сотни орудий, тысячи винтовок, бесчисленные составы боеприпасов. Молох войны требовал все больше и больше ресурсов. Согласно отчету военного министра, к началу войны списочная численность регулярных войск России составляла 1,2 млн чел. После мобилизации к концу 1914 г. армия должна была вырасти до 4,9 млн военнослужащих. Но незадолго до начала войны оружейные заводы свернули производство стрелкового оружия из-за отсутствия государственных заказов и, как результат, финансовых средств на содержание производственных мощностей и оказались не в состоянии изготавливать даже плановые 2 тыс. винтовок в день, хотя только для восполнения текущей убыли оружия требовалось не менее 8 тыс. единиц ежедневно. Уже в октябре 1914 г., т. е. через два месяца после начала боевых действий, дефицит винтовок в армии составил 870 тыс. штук. При этом убыль в ходе боев составляла не менее 200 тыс. стволов в месяц! В результате на три года войны русской армии потребовалось 17,7 млн винтовок[252].

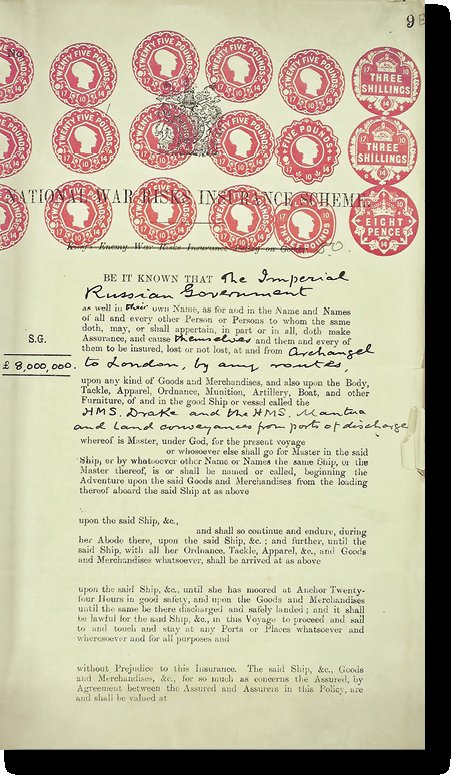

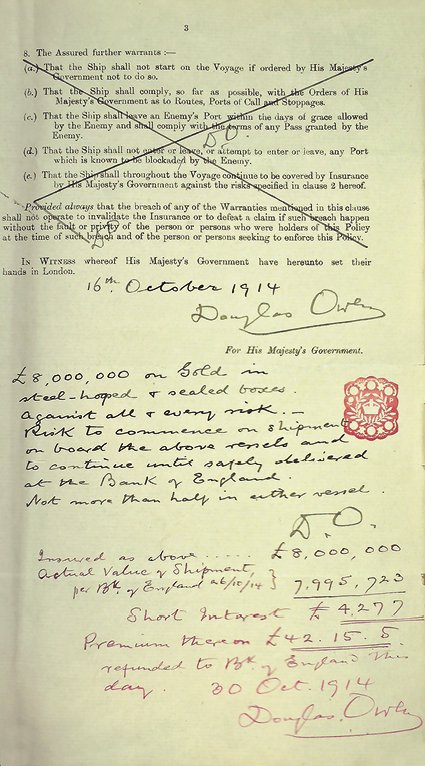

Страховое свидетельство на поставку золота из Архангельска в Великобританию

Октябрь 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

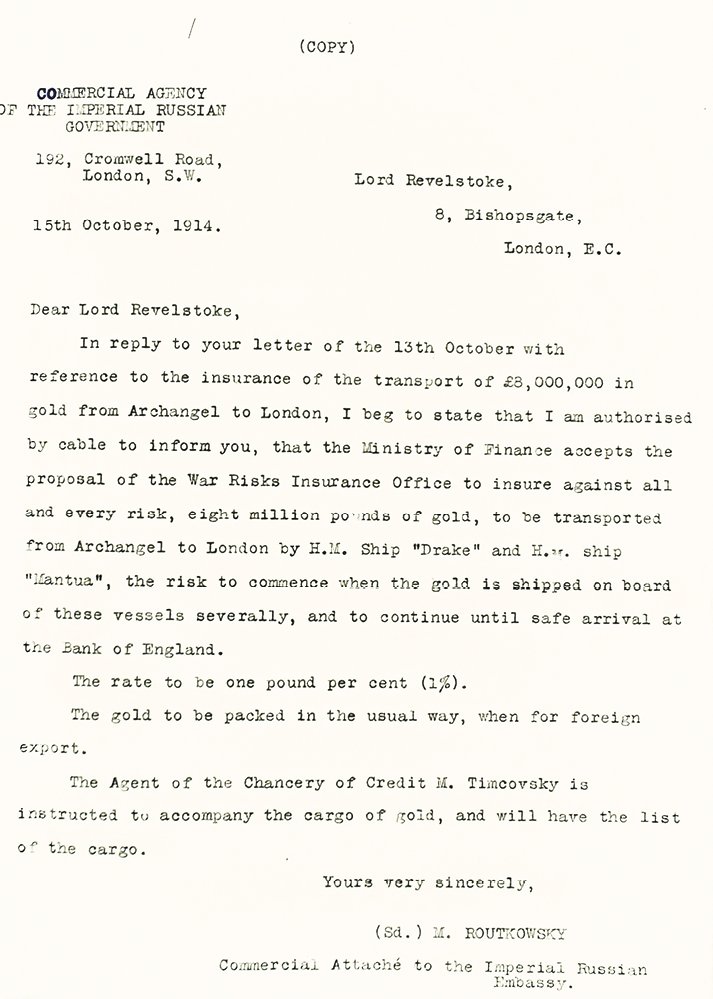

Ситуация была критическая. В Петрограде крайне нуждались в средствах и поэтому решили обраться к проверенному партнеру – банку Берингов – за кредитом, который позволил бы продержаться до момента прибытия золота в Англию. В октябре 1914 г. Беринги предоставили российскому правительству «аванс на чрезвычайные нужды» в 2 млн ф. ст. Причем без какого-либо покрытия. «Вы очень обяжете меня, – писал старший партнер этой компании лорд Ревелсток в частном письме к российскому послу в Лондоне графу Бенкендорфу, – если используете ближайшую оказию, чтобы заверить Министерство финансов в нашей готовности полностью предоставить свои возможности в распоряжение правительства России»[253].

Уже 6/19 октября 1914 г. на Кромвель-роуд, 192 Рутковский дрожащими руками взял из рук шифровальщика секретную телеграмму, направленную из Архангельска Тимковским, которой подтверждалось, что «золото в равном количестве погружено на борт кораблей “Дрейк” и “Мантуа”. Общая стоимость перевозимого золота составляет 7 995 723[254] фунтов стерлингов». И главное, содержалась самая важная на тот момент фраза: «Ожидается, что корабли отплывут в Англию завтра, 20 октября»[255]. Примечательно, что эту информацию Рутковский направил в Банк Англии не напрямую, а через лорда Ревелстока. Главное, угодить кормильцу.

Итак, в октябре 1914 г., «всего только через девять недель после начала войны», как особо подчеркивает британский журналист, банкир и историк Уильям Кларк[256], английский броненосный крейсер «Дрейк» и вспомогательный крейсер «Мантуа»[257] под флагом командира 3-й эскадры крейсеров контр-адмирала У. Л. Гранта[258] прибыли в точку на удалении 28 миль от Архангельска. «Затем в полной ночной темноте к ним подошли из Архангельска тяжелогруженные российские лихтера и баржи с золотыми слитками стоимостью около 8 млн ф. ст. (300 млн ф. ст. в современных ценах) и перевалили их на английские корабли»[259]. Так таинственно-романтически описывает эту ситуацию британский автор. На самом деле английские корабли находились в порту Архангельска уже довольно давно. Правда только в том, что «Мантуа» в ночное время принял на борт ящики с золотом на сумму 8 млн ф. ст.

Письмо М.-И. В. Рутковского лорду Ревелстоку, банк Берингов, о согласии с условиями страхования партии золота

Октябрь 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Столь ценный груз впервые перевозился через Архангельск, ибо с началом войны подобным маршрутом шли главным образом поставки английского угля для русского флота. К октябрю 1914 г. сюда прибыло более 120 судов-угольщиков, которые доставили 22 млн пудов угля. Это топливо было крайне необходимо ведущему боевые действия Балтийскому флоту[260].

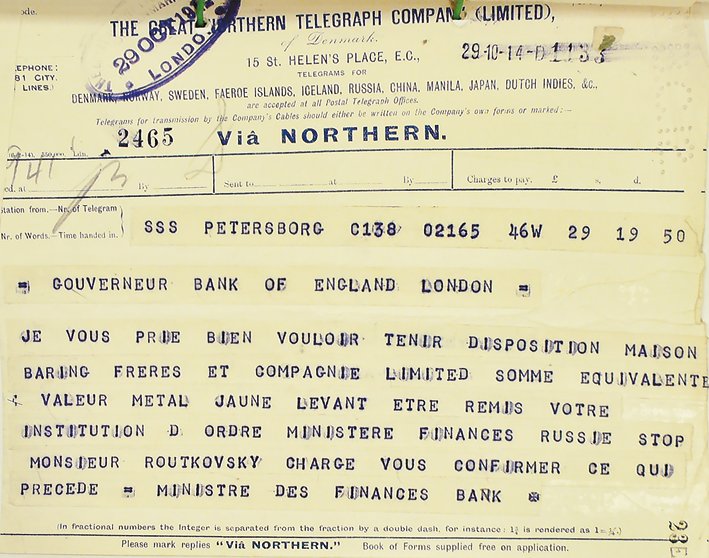

Телеграмма министра финансов П. Л. Барка в Банк Англии об операциях с русским золотом и полномочиях чиновника Министерства финансов М.-И. В. Рутковского

29 октября 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Однако в конечном итоге увлечение поставками угля привело к тому, что образовались его излишки в порту, тормозившие отправки других грузов, ибо Архангельская железная дорога не справлялась с перевозками. Но чиновников МПС это мало беспокоило: реконструкция дороги велась с ленцой. Дело в том, что до войны Архангельский порт предназначался преимущественно для небольших каботажных судов с осадкой не более 4,87 метра. Он специализировался на обработке мелких грузов местного назначения, в том числе леса и хлеба на экспорт, и был рассчитан на ввоз максимум 6 млн пудов (около 100 тыс. т в год). Поскольку ледокольный флот в порту отсутствовал, то навигация ограничивалась пятью месяцами (с 15 мая по 15 октября)[261].

И гром грянул! В ответ на очередной выпад в адрес моряков со стороны главы МПС на заседании Совета министров замещавший министра начальник Морского генерального штаба адмирал Русин[262] предельно жестко заявил: «Требует не Морское министерство, а требует война; воюет не одно Морское и Военное ведомство, а воюет вся Россия, поэтому все ведомства обязаны напрячь все свои силы к успешному ведению войны». «Мои слова, а вернее тон и громкий голос, произвели действие разорвавшейся бомбы, – вспоминал впоследствии Русин. – Председатель Совета министров, Иван Логгинович Горемыкин[263], в ужасе углубился в свое председательское кресло, а глаза, казалось, выскакивали из своих орбит»[264]. Недаром адмирала «прозвали во флоте “железный клюв”, т. е. за что ухватится, так уже не бросит, не доведя дело до конца»[265].

В этот же день, 6/19 октября 1914 г., когда Рутковский получил телеграмму о погрузке золота на британские корабли, Николай II подписывает указ, позволяющий министру финансов «выпустить краткосрочные обязательства Государственного Казначейства в английской валюте на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов, производя уплату процентов по сим обязательствам вперед посредством учета соответственной суммы с нарицательной цены обязательств, на условиях, вами установляемых». Конечно, в этом документе нет ни слова о разрешении вывозить российское золото в Великобританию[266]. Но в реальности речь идет именно об этом. Итак, делу дан официальный ход.

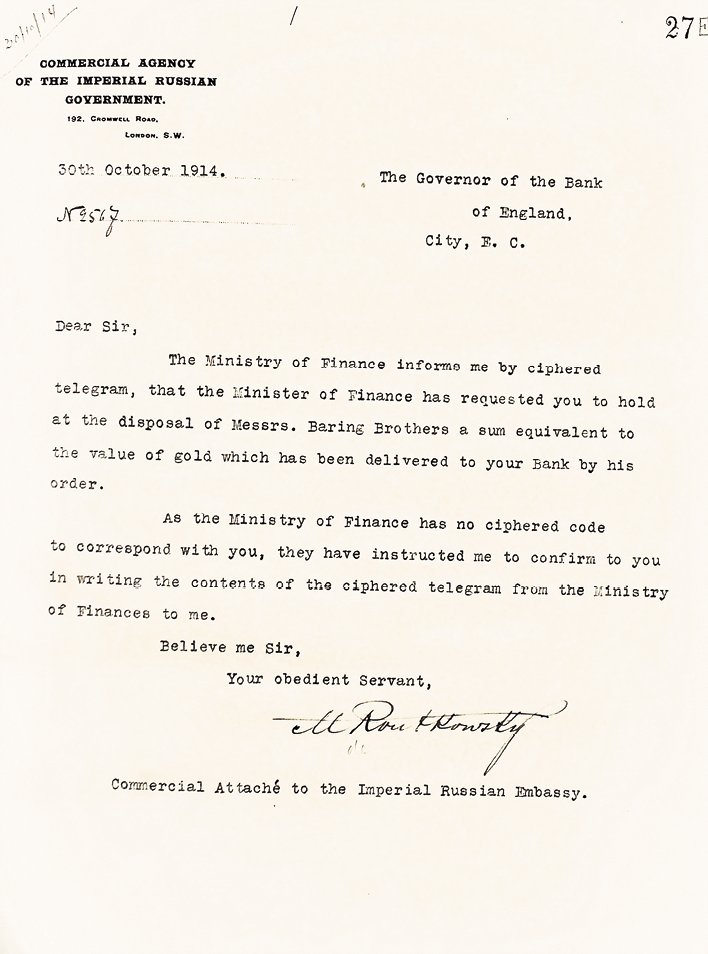

О выходе царского указа Рутковский незамедлительно проинформировал банк Берингов. Естественно, управляющий Банком Англии был тотчас же поставлен в известность о факте выхода судов с ценным грузом из Архангельска в море. Чуть позже в Банк Англии поступили и сами документы. Правда, вновь не из российского посольства, а из банка Берингов: Рутковский не забывал о каждом своем шаге докладывать Ревелстоку[267].

А на следующий день население России узнало о новой беде: 20 октября 1914 г. началась война с Турцией – давним соперником на Востоке. Которая по счету – наверное, никто точно и сказать уже не мог. Но это была война: полномасштабная и кровавая. На два фронта!

29 октября 1914 г. один из новейших немецких линейных крейсеров «Гёбен» подошел к Севастополю и обстрелял его. И пусть этот корабль теперь назывался «Явуз Султан Селим» – это сути дела не меняло. На крейсере были немецкий экипаж и немецкий командир. А всем османским флотом командовал германский адмирал. Той же ночью турецкие миноносцы благодаря расхлябанности в несении службы со стороны наших моряков нанесли удар по гавани Одессы, где им удалось безнаказанно обстрелять военные корабли и торговые суда, потопив при этом русскую канонерскую лодку.

И здесь опять возникает несколько вопросов к нашим союзникам. Дело в том, что тяжелый крейсер «Гёбен» и легкий «Бреслау», несмотря на то что Россия по дипломатическим каналам заранее предупреждала о подготовке данной операции, незадолго до этого смогли прорваться в Константинополь через блокаду со стороны внушительной британской эскадры и французского флота в Средиземном море, которые во много раз превосходили по огневой мощи немецкий отряд. Притом англичане видели германские корабли, сопровождали их в течение длительного времени, но ничего не сделали, чтобы их уничтожить. До сих пор обстоятельства этого прорыва вызывают многочисленные споры историков. Однако ясно одно: тут явно есть подтекст, позволяющий нам обоснованно говорить о наличии подозрительных моментов, позволивших туркам внезапно приобрести внушительную силу на Черном море. «Гёбен» значительно превосходил по всем параметрам любой из русских боевых кораблей. Кстати, «Бреслау» в дальнейшем также использовался для нападений на прибрежные города России. Так, в мае 1916 г., подойдя к Евпатории под русским флагом, открыл огонь. В результате получили повреждения гражданские объекты – больница, гимназия, банк. Затем крейсер беспрепятственно удалился. Другие «подвиги» за ним не числились. В конечном итоге Турция закрыла проливы, а российской экономике был нанесен мощный удар.

Письмо М.-И. В. Рутковского в Банк Англии о готовности Министерства финансов России разместить средства в банке Берингов

30 октября 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Джон Беринг, 2-й барон Ревелсток

11 августа 1898

[Из открытых источников]

Однако даже факт прямого нападения турок на союзника не впечатлил британцев. «Я не считал бы нужным рассматривать нападение турок (немцев) на Одессу, как такое военное действие, на которое мы обязаны отвечать, – пометил хорошо информированный лорд Берти в своем дневнике 30 октября. – Пусть турки нападут на нас или объявят нам войну…»[268] Схожего мнения по турецкой проблеме придерживались и в Париже.

Но вернемся в Лондон, где Рутковский к тому времени полностью попал в зависимость от Ревелстока. Причем лорд все чаще примерял на себя тогу полномочного представителя России, подменяя, а точнее, вытесняя ее формального носителя из сферы общения с британскими ведомствами. Когда в критические моменты Рутковский, сказавшись больным, предпочитал нырнуть в постель, Ревелсток отправлялся в Уайтхолл на переговоры в одиночку[269]. Он упорно гнул свою линию, стремясь не допустить проволочек в предоставлении средств России. Конечно, лорд преследовал в первую очередь свои личные интересы, но все же его знания тонкостей банковского дела, авторитет в деловых кругах и умение отстаивать свою позицию на переговорах не позволяли лондонским чиновникам уж слишком распоясаться.

Позиция Ревелстока в русском вопросе настолько раздражала чиновников Казначейства и Банка Англии, что они предложили российской стороне отстранить его банк от участия во взаимных финансовых вопросах, однако их усилия не увенчались успехом.

Лорд Ревелсток неспроста уверенно завладел ролью главного ходока и арбитра по русским делам в Лондоне. Его знание России, ее экономики и финансов, а главное – связи в правящих кругах страны давали ему на это полное право. Он был накоротке знаком со всеми сколько-нибудь важными сановниками в Санкт-Петербурге и Москве, а те почитали за честь поддерживать с ним отношения. И при дворе его ценили: в августе 1915 г. император наградил лорда Ревелстока орденом Св. Анны I степени, причем с бриллиантовыми украшениями. Особо доверительные отношения сложились у него с В. Н. Коковцовым, с которым он, по собственному признанию, «близко сошелся». «Истинный джентльмен, порядочный до утонченности, сдержанный на словах, но чрезвычайно верный в отношениях, лорд Ревелсток всегда привлекал меня к себе, хотя он не имел большого финансового влияния при ведении переговоров по русским делам и в них всегда шел вслед за своими парижскими друзьями», – вспоминал впоследствии министр финансов[270]. Здесь, конечно, можно поспорить относительно влияния лорда на «русские дела». Но, по-моему, это был действительно достойный уважения человек, искренне расположенный к России, конечно, с учетом меры, какую мог позволить себе банкир, для которого на первом месте всегда стояла прибыль собственного дела. Не буду скрывать, личность лорда Ревелстока мне глубоко симпатична. На мой взгляд, он был одним из немногих настоящих друзей России среди финансовых воротил своего времени[271].

Безусловно, подобной ситуации, когда российские представители оказывались на вторых ролях при решении проблем собственной страны, способствовала слабость российской дипломатической службы, располагавшей во всем мире только 9 посольствами и 24 миссиями, а также рядом консульских учреждений с общим дипломатическим штатом на 1914 г. в составе… 431 чел. Даже трудно себе представить, что столь мизерное количество дипломатов могло эффективно защищать интересы такой огромной державы, как Российская империя.

Примечательно, что официальная секретная телеграмма за подписью директора кредитной канцелярии Министерства финансов Никифорова о выходе транспортов с золотом из Архангельска была отбита только 22 октября 1914 г.[272]

Не буду вдаваться в детали, но Барк, не в пример строптивому лорду, напротив, проявлял завидную покладистость, сообщив в Лондон, что «предоставляет правительству Великобритании всю свободу действий как в отношении количества, так и номинала векселей», выпускавшихся под русское золото. Кредитная канцелярия Министерства финансов России только робко попросила партнеров перенести дату погашения векселей, поскольку «в соответствии с условиями нашего [российского. – С. Т.] законодательства обязательства могут иметь срок действия максимум в один год»[273].

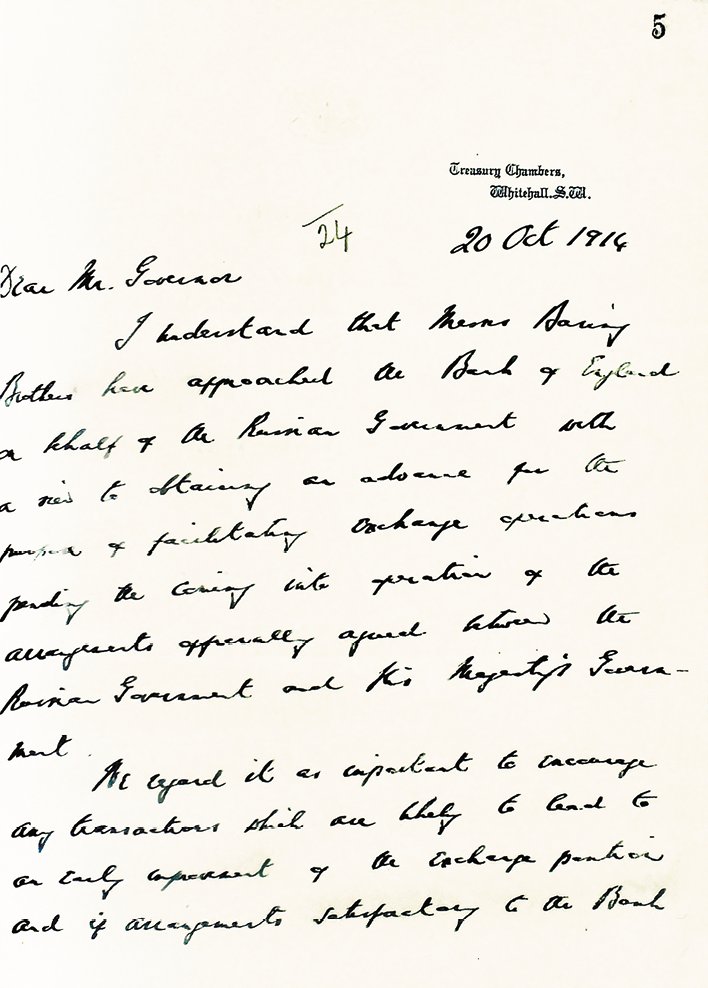

Прослышав об отправке ценного груза из Архангельска, возбудились и в британском Казначействе. 20 октября 1914 г. на стол управляющего Банком Англии легло письмо Джона Брэдбери: «Я знаю, что банк “Братья Беринг” по поручению российского правительства обратился в Банк Англии с тем, чтобы получить аванс c целью содействия обменным операциям в ожидании вступления в силу договоренностей, официально достигнутых между российским правительством и правительством его величества. Мы считаем чрезвычайно важным содействие любым операциям, которые могут привести к скорейшему улучшению положения с обменом валют. Поэтому, если c неким опережением основного плана могут быть достигнуты договоренности, устраивающие Банк [Англии. – С. Т.], мы будем очень признательны»[274].

А между тем 21 октября 1914 г. в Банк Англии поступил из банка Берингов чек на 79 957 фунтов 4 шиллинга и 7 пенсов, что составляло «согласованную сумму в 1 % (один процент) от стоимости груза, равной 7 995 723 фунтам стерлингов», направленный по указанию Рутковского. Таким образом, еще до прибытия золота в Великобританию Россия уже закрыла и этот крохотный должок перед союзницей. Однако первое, чем озаботились в Банке Англии, – возврат переплаты за страховую премию Управлению страхования военных рисков в сумме 42 фунтов 15 шиллингов и 5 пенсов, ибо, как известно, пенс фунт бережет[275]. Но там заупрямились, ответив, что когда золото прибудет и все проверите, тогда и вернем. А пока пусть эти денежки полежат у нас: никуда не денутся, так надежнее будет.

Письмо Джона Брэдбери из Казначейства управляющему Банком Англии

20 октября 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Пусть читатель не подумает, что я ерничаю. Примерно так можно кратко передать содержание активной переписки между двумя британскими ведомствами, если убрать из текстов бумаг всякие там «с совершенным почтением», «искренне Ваш» и «преданный Вам». Одним словом, не отдали.

Уже 23 октября 1914 г. директор банка Берингов Гаспар Фарре[276] обратился в Банк Англии с просьбой в тот же день выдать аванс в 900 тыс. ф. ст. из согласованной суммы в 2 млн ф. ст. «c целью авансирования правительства России» [277].

А дальше происходит невероятное. В резиденции Рутковского раздается телефонный звонок. Он подходит к аппарату и поначалу не верит в то, что слышит. Ему звонит помощник директора кредитной канцелярии Министерства финансов Никифорова, ответственного за перевозку золота, и сообщает, что, дескать, все в порядке, «оба корабля отплыли вчера, 20 октября, порт назначения кораблей известен британскому Адмиралтейству»[278].

Откровенно говоря, прочитав подобный документ в архиве Банка Англии, я невольно вздрогнул. Из него следовало, что не только сам Рутковский в Лондоне по открытой телефонной линии обсуждал секретную операцию по переброске золота с представителями банка Берингов, но и говорил об этом, указывая конкретную дату отхода судов с золотом из Архангельска, с кем-то из российских чиновников из Министерства финансов в Петрограде. А все телефонные линии, которые тогда действовали между российской и британской столицами, шли через Швецию, власти которой открыто сочувствовали Германии. В Стокгольме вполне вольготно чувствовала себя немецкая разведка, германские офицеры имели очень тесные контакты со шведскими военными, а возможно, и с барышнями на международном коммутаторе, которые «соединяли», втыкая штекеры проводов в нужные разъемы. «Швеция извлекает огромные выгоды из экспорта в Германию разных товаров, особенно же железной руды из своего северного района, обработанного дерева, стали и других товаров», – докладывал в ноябре 1915 г. русский посол Неклюдов[279] из Стокгольма.

Так что, когда в посольство России в Великобритании пришла шифрованная телеграмма, подтверждающая информацию об отправке золотого каравана, то, вполне вероятно, новость эта была известна не только в Петрограде и Лондоне.

Именно в Швеции и Великом княжестве Финляндском, формально входившем уже более века в состав Российской империи, германская агентура имела особенно прочные и, не побоюсь этого слова, всепроникающие позиции. Она опиралась на подполье финских сепаратистов. Уже 6 августа 1914 г. германский посол в Стокгольме Франц фон Райхенау[280] получил указание рейхсканцлера вступить в контакты с организациями финских националистов, пообещав им всяческую поддержку в борьбе против России и подготовке восстания. В Германии создали специальный финансовый фонд для подпитки сепаратистов и оплаты их услуг по предоставлению разведданных. Не будем забывать, что с началом войны тысячи финнов добровольно вступили в германскую армию, где был даже сформирован специальный Прусский королевский егерский (разведывательный) финский батальон № 27, которому еще предстояло сыграть свою роль в грядущих событиях на родине. Переброска сепаратистов в Германию осуществлялась как раз через территорию Швеции, где местные власти этому всячески потворствовали. А пока 1 900 егерей готовились к войне с Россией в лагере Локштедт под Гамбургом. Впереди некоторых из них ждали не только бои 1916 г. против русской армии на Рижском фронте, но и участие в «зимней» войне с СССР – в 1939 г. из 148 генералов финской армии 147 были ветеранами егерского батальона № 27.

На осведомленность немцев об отправке из Архангельска золота указывает в своих воспоминаниях и британский посол в Париже. «Меня удивляет, что, несмотря на вероятность встречи с германскими подлодками, рыскающими на пути к Архангельску, суда идут туда без конвоя: ведь уже более года тому назад немцы выслеживали там судно, везшее из Архангельска 8 миллионов ф. ст. золотом», – пишет лорд Берти. Правда, эта запись была сделана им значительно позже, летом 1916 г., по поводу потопления крейсера «Хэмпшир» (о чем речь впереди). Но, возможно, это только подтверждает верность данного предположения, поскольку, вполне вероятно, к тому времени союзники располагали какой-то дополнительной информацией по данному вопросу[281].

Вполне допускаю, что, если учесть ряд крупных происшествий, в частности разрушительных взрывов, которые имели место в дальнейшем в порту Архангельска, немцы располагали на севере нашей страны агентурными возможностями. Здесь явно нельзя исключать фактор диверсий со стороны специальных служб Германии. Вместе с тем распространенная в отечественной исторической литературе версия, что на обратном переходе в Англию крейсера «Дрейк» и «Мантуа» подверглись атаке немецких подводных лодок, не подтверждается пока никакими документами. Скорее всего, это военные легенды. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. В октябре 1917 г. недалеко от побережья Северной Ирландии в результате торпедной атаки германской подводной лодки U-79 крейсер «Дрейк» получил повреждения и затонул. И, судя по датам, этот роковой для 11 членов экипажа «Дрейка» поход также был связан с участием в ограблении России: доставив очередную партию русской теперь уже платины в Канаду, корабль следовал обратным курсом к месту базирования. Что же касается агентурных возможностей России, то в начале войны Морской генеральный штаб имел только один разведывательный пункт на Балтике – опять-таки в Стокгольме.

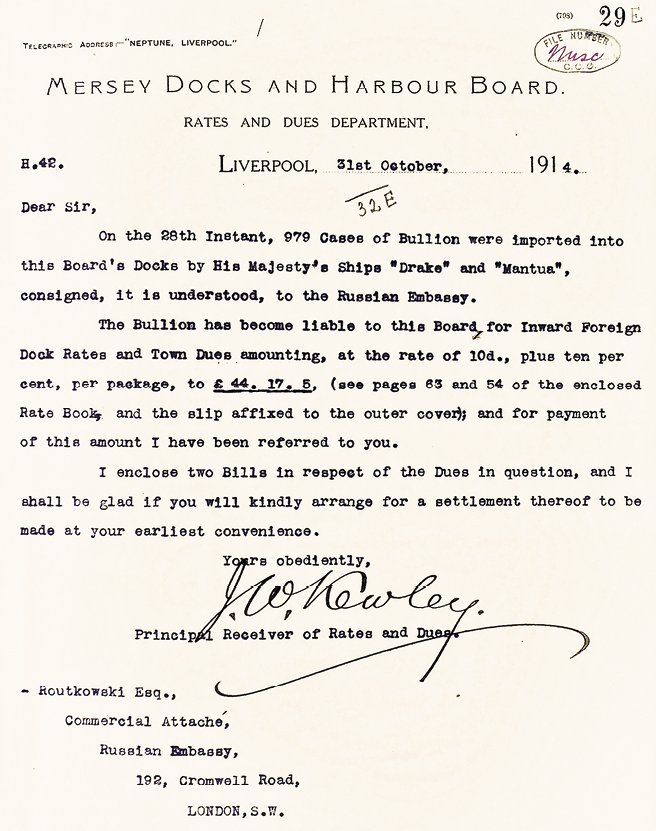

Счет порта Ливерпуля за обработку груза золота из России

31 октября 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Точная дата доподлинно не известна, но, судя по некоторым данным, «Дрейк» и «Мантуа» с первой партией золота на борту прибыли в Ливерпуль 29 октября 1914 г. В тот же день из Адмиралтейства управляющему Банком Англии поступил секретный пакет. Когда его вскрыли, там обнаружилось рукописное донесение капитана 1-го ранга Ричарда Вэбба, который, сославшись на то, что не может дозвониться до управляющего Банком Англии Канлиффа[282], информировал его о проблемах, возникших при разгрузке золота уже в британском порту. «Столкнулись с трудностями в получении исправных тележек и транспорта, – докладывал командующий операцией адмирал с “Дрейка”. – Вес груза, который надо перенести с борта, составляет 10 тонн. Достигнуты следующие договоренности: господин Тимковский и его команда сопровождают слитки. Специальный поезд на Юстон[283] около 6 часов вечера. Если не будут получены другие указания, слитки будут доставлены в Банк Англии в железнодорожном составе [?]. Сопровождение будет предоставлено военными в Ливерпуле и будет обеспечиваться до тех пор, пока груз не будет передан в Банк Англии. Пожалуйста, сообщите в Банк Англии и послу России». Последние просьбы были обращены к Адмиралтейству[284].

29 октября 1914 г. Тимковский прислал директору кредитной канцелярии Министерства финансов лаконичную телеграмму: «Прибыл в Лондон в порядке». Заодно указал и свой лондонский адрес: гостиница «Вашингтон»[285]. А на стол управляющего Банком Англии в тот же день легла телеграмма, подписанная министром финансов Барком: «Прошу вас иметь в наличии в фирме Братья Беринг и Ко., Лтд., сумму, эквивалентную стоимости желтого металла зпт который должен быть поставлен Вашей организации по указанию министерства финансов России тчк Рутковский должен вам сообщить о вышеуказанном тчк»[286].

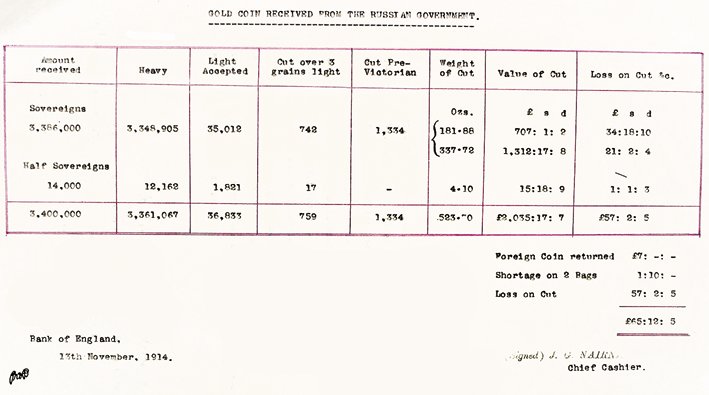

Спецификация груза золотых монет, полученного от правительства России. Банк Англии

Ноябрь 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Лорд Ревелсток 29 октября 1914 г. направил в Банк Англии проект соглашения о предоставлении кредита правительству России через «Братья Беринг и Ко., Лтд.» (Baring Brothers & Company, Limited). Обращает на себя внимание тот факт, что он подготовлен самим банком и согласован с Банком Англии практически без участия представителей заемщика. Бенкендорф только устно согласился со всеми условиями, которые реально предварительно обговаривались на специальной встрече, состоявшейся 26 октября 1914 г. в британском Казначействе при участии управляющего Банком Англии и лорда Ревелстока от банка Берингов. При этом все вопросы были решены в ходе беседы, без составления каких-либо документов.

И когда в 1943 г. товарищ Сталин поинтересовался историей золотого запаса царской России, поскольку англичане вновь потребовали золота в качестве свидетельства дружеского отношения со стороны СССР теперь уже при борьбе с фашизмом, упомянутые обстоятельства дали основания сотрудникам Наркомфина СССР указать в подготовленной для вождя справке, что «отправка этого золота не была оформлена какими-либо обязательствами со стороны английского правительства или Английского банка». И в будущем это дало Великобритании возможность рассматривать это золото «как проданное ей русским правительством, как вышедшее формально из состава русского золотого фонда и слившееся с золотым фондом Английского банка»[287].