Полная версия

«Распил» на троих: Барк – Ллойд-Джордж – Красин и золотой запас России

Конечно, в охваченной патриотической горячкой первых недель войны стране вопрос столь внезапного требования союзника о высылке золота не мог не вызвать острую дискуссию в кабинете. Возмущению министров коварством англичан не было предела. А вот Барк, несмотря на всю яростно патриотическую риторику с его стороны, с самого начала занял соглашательскую позицию. «Сейчас вопрос о компромиссе: золото – обязательства, – изворачивался он, понимая все непопулярность своего предложения. – Надо до 15 млн фунтов стерлингов кредита, а 1/2 обеспечить золотом в натуре… Сейчас 12 миллионов фунтов стерлингов, причем мы должны 8 млн натурой… Есть английский крейсер в Архангельске для конвоирования. Прошу полномочия ускорить переговоры и решить»[203].

Сановники кряхтели, шипели и противились. Но и Барк не уступал. 1 октября 1914 г. на заседании правительства он вновь поднял «вопрос об учете краткосрочных обязательств в Лондоне». И, действуя в привычном для себя стиле, сам сформулировал для себя поручение, которое было удобно всем членам кабинета, ибо снимало с них всякую ответственность, позволяя им сказать себе, что не они в конечном итоге принимали решение о судьбе золотого запаса России. Барк, не мудрствуя лукаво, предложил обтекаемую и беззубую формулировку: «Направить по соглашению министра финансов и министра иностранных дел»[204]. И правительство, выдохнув с облегчением, обреченно согласилось.

Не вызывает удивления тот факт, что министры финансов и иностранных дел быстро пришли к соглашению: золото отгрузить. На это им не потребовалось много времени.

Если же судить по воспоминаниям Барка, то картина его героического противостояния британским притязаниям на русское золото выглядит как борьба одинокого богатыря с вражеской ратью при «довольно равнодушном» отношении других членов Совета министров. Сам он помнит (или делает вид, что помнит) свою пламенную речь так: «…Требование же Англии о высылке ей крупной партии золота в самом начале войны колеблет фундамент нашего денежного обращения и не может быть рассматриваемо как благоразумный акт со стороны союзной державы, заинтересованной, казалось бы, в том, чтобы финансовое наше положение оставалось прочным для доведения войны до победного конца». А что же министр иностранных дел? Его-то Барк и выставляет главным проводником английской идеи прикарманить державное золото. «С. Д. Сазонов, – пишет (по памяти?) Барк, – возражал мне, указывая на то, что Англия предложила нам такую помощь, которая для нее является посильной, и находил вполне правильным, чтобы мы из своего большого золотого запаса подкрепили незначительный сравнительно золотой фонд Английского банка, тем более что Англии придется открывать дальнейшие кредиты союзным странам; и посему британское правительство должно с большой заботливостью охранять свое финансовое равновесие»[205].

Лично у меня подобное изложение Барком своей позиции вызывает определенное недоверие, хотя бы по выбору им выражений[206]. Дело в том, что сама расхожая фраза «война до победного конца» вошла в привычный обиход значительно позже. Тогда, в сентябре 1914 г., пока еще мало кто сомневался в неизбежности победы союзников, и говорить о «войне до победного конца» было просто неуместно. Но это мои рассуждения. И все же ни документы, доступные мне, ни записки участника заседаний Совета министров А. Н. Яхонтова[207] не подтверждают яростной борьбы Барка с соглашателем Сазоновым, что, в принципе, не помешало ему именовать последнего «большим англофилом» и всячески подчеркивать, «что Сазонов находится под полным влиянием англичан»[208].

Но главное в том, что буквально через считанные недели британские крейсера с грузом золота отошли из Архангельска. А ведь сам вопрос доставки, погрузки, согласования условий страховки столь огромной партии драгоценного груза требовал немало времени. Так как же развивались события на самом деле?

Пока в Петрограде русские высшие чиновники состязались в красноречии, в Лондоне шла тщательная проработка условий сделки. Уже 24 сентября 1914 г. постоянный секретарь Казначейства – заместитель министра финансов Джон Брэдбери[209] направил заместителю главы МИД Великобритании письмо следующего содержания (поскольку это основополагающий документ, положивший начало всей эпопее по выдавливанию из России ее резервов золота, приведу его почти полностью)[210]:

Насколько известно господину министру сэру Эдуарду Грею, в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы российское правительство выпустило заем для размещения на Лондонской бирже. При этом подразумевается, что правительство России хочет получить кредит в Лондоне на сумму в 20 млн фунтов стерлингов для выплаты процентов по российским внешним займам, финансирования покупок российского правительства на английской бирже и обеспечения возможности российским членам биржи, желающим ремитировать[211] деньги в Лондон, оплатить их задолженности в отношении как старых, так и новых финансовых операций. Лорды-уполномоченные Казначейства его величества [е. в. далее] понимают, что выпуск такого займа в условиях современного состояния финансового рынка невозможен без содействия правительства е. в. Намереваясь способствовать этой операции, они будут рады, если сэр Эдуард Грей представит следующие предложения на рассмотрение правительства России.

Их светлости предлагают, чтобы сумма в 8 млн фунтов стерлингов золотом была доставлена из России в Банк Англии, по получении которой банк предоставит кредит правительству России на эту сумму, а правительство е. в. в этой связи будет время от времени проводить дисконтирование по российским казначейским векселям на последующую сумму в 12 млн фунтов стерлингов в связи с тем, что средства будут требоваться в течение 12 месяцев.

Предлагается, чтобы эти векселя были представлены в фунтах стерлингов, подлежали оплате в Лондоне и имели срок действия, не превышающий 12 месяцев, и что ставка дисконта будет определяться на базе ставки, по которой правительство е. в. время от времени имеет возможность занимать деньги для собственных нужд. Таким образом, правительству России будут предоставлены все преимущества, которые может дать влияние правительства е. в. на Лондонской бирже.

Темой обсуждения по этому соглашению должен стать вопрос о том, что из общей суммы кредита примерно в 20 млн фунтов стерлингов, которые таким образом будут в распоряжении правительства России, 8 млн фунтов должны использоваться на цели, связанные с развитием торговли и промышленности, т. е. чтобы дать возможность российским биржевикам осуществить переводы своим английским кредиторам. Кроме того, оставшаяся сумма примерно в 12 млн фунтов стерлингов должна быть предназначена исключительно для выплат по купонам российских внешних обязательств (внешнего долга) и процентов по прочим внешним обязательствам российского правительства, которые выплачиваются в Лондоне, а также финансирования закупок российского правительства на британском рынке. Правительство е. в. не готово рассматривать варианты, когда какая-то часть кредита будет использована на цели ремитирования в Россию или финансирования российских закупок за пределами Соединенного Королевства. Это единственная причина, по которой правительство е. в. считает возможным предоставление таких благоприятных условий для предложенного выше займа.

Сумма в 8 млн фунтов стерлингов золотом будет, естественно, доставлена в Банк Англии за счет российского правительства, но правительство е. в. должно быть готово обеспечить для золота страхование по доступной цене Управлением страхования военных рисков Великобритании, равно как и обеспечить любую защиту военно-морскими силами, какую в силах правительства предоставить.

Если сэр Эдуард Грей согласен с этими предложениями, их светлости будут рады, если он окажет содействие в их представлении правительству России[212].

Согласно же воспоминаниям Барка, он требовал, чтобы послу России в Лондоне А. К. Бенкендорфу[213] «были даны инструкции добиться открытия кредита на полную сумму в 200 млн рублей, без высылки золота из запаса Государственного банка. По этому поводу Сазонов заметил, что такие инструкции, конечно, могут быть даны графу Бенкендорфу, но, зная характер англичан, он вперед может сказать, что они благоприятных результатов дать не могут, так как полученный от британского правительства ответ, несомненно, серьезно продуман, все обстоятельства строго взвешены и от своей точки зрения англичане не отступят. Я на это возражал, что если вести переговоры с таким убеждением, будто никаких улучшений в предложенных условиях нельзя добиться, то, само собой разумеется, всякие переговоры окажутся безрезультатными и роль России на дипломатическом поприще сведется лишь к получению соответствующих указаний от других великих держав…»[214]

Конечно, можно еще долго продолжать цитировать пламенную речь Барка в его собственном изложении, написанную им через много лет, но и так совершенно очевидно, что автор помнит только то, что хочет, и так, как он это представляет, собственно говоря, подходящим для реабилитации своего имени в глазах потомков. При этом Барк совершенно определенно намекает на англофильство, которым Сазонов «заразился» во время своей работы в российском посольстве в Лондоне сначала в качестве 2-го секретаря в 1890–1894 гг. при после Стаале[215], а затем уже советника в 1904–1906 гг. все при том же Бенкендорфе. Даже назначение в январе 1917 г. Сазонова послом в Великобританию после отставки с министерской должности и смерти Бенкендорфа Барк старательно увязывает с этим его качеством: «Он [Николай II] считал, что ввиду своего англофильства Сазонов будет очень полезен в Лондоне, однако опасался его чрезмерной уступчивости перед англичанами на посту министра иностранных дел»[216]. Совершенно очевидны попытки Барка отвести от себя подозрения со стороны будущих поколений в работе на англичан и отвлечь внимание от собственной персоны, переведя стрелки на другого человека.

Безусловно, я не могу исключать, что оба упомянутые министра были небезупречны в своих «деловых отношениях» с британцами. Вот, например, как вспоминает об этом впоследствии министр торговли и промышленности князь В. Н. Шаховский[217]: «По вопросу о наших денежных отношениях с англичанами я всегда был в резком разногласии и с Барком, и с Сазоновым. Оба они были под каким-то обаянием перед англичанами и опасались их неудовольствия»[218]. Учитывая тон выступлений князя по этой проблеме не потом, через десятилетия, а в момент обсуждения в Совете министров вопросов об отправке русского золота за границу, я склонен ему верить. Шаховский прозрел не через много лет, уже находясь в эмиграции, а говорил об этом прямо в присутствии и Барка, и Сазонова.

Досталось в мемуарах Барка и бывшему агенту Министерства торговли и промышленности в США Рутковскому[219], который «оказался еще большим англофилом, чем наши дипломаты». В подписанной Бенкендорфом и Рутковским телеграмме, которая, по мнению Барка, имела «характер ультиматума», указывалось, что «англичане оказывают нам огромную услугу, предлагая открытие кредита при условии высылки золота». Таким образом должно обеспечиваться «две пятых» суммы кредита. Притом дипломаты подчеркивали, что «это – основа их предусмотрительной и разумной финансовой политики, и от этого принципа они отойти не могут, условия, предлагаемые нам, чрезвычайно выгодны, и необходимо изъявить наше согласие в возможно скорейшем времени, так как промедление переговоров может лишь вызвать крайне неблагоприятное впечатление» [220].

Безусловно, можно понять и сложное положение Министерства финансов. Ведь уже к концу 1914 г. расходы на военные действия превысили 2,5 млрд руб., «превзойдя издержки на всю русско-японскую войну»![221]

Как помнит Барк, он говорил на заседании правительства, что не считает «отношение к нам британского правительства соответствующим тому, чего можно ожидать от союзной державы. Англия думает и заботится только об устойчивости собственного кредита и совершенно игнорирует наше финансовое положение». И этот вопрос его так волновал, что он, по его словам, «переступил границы обычной своей сдержанности и, пользуясь тем, что дело обсуждалось в среде министров и отсутствии членов канцелярии Совета, совершенно откровенно и в очень резких словах обрушился на политику британского кабинета»[222]. Имело ли место подобное выражение праведного гнева Барком или нет – мы никогда не узнаем. Ибо на таких совещаниях протоколы не велись, а свидетелей, кроме тех самых министров, увы, не было.

Барк настолько подробно описывает свою тираду, что она занимает в его воспоминаниях почти книжную страницу. Я не буду пересказывать все его обличительные выпады в адрес «коварных» союзников, поскольку суть позиций сторон предельно ясна. Но в итоге все же отдать золото предложил, конечно, не Барк, а влиятельный глава аграрного ведомства А. Кривошеин[223]. Последний, если верить незыблемой памяти министра финансов, якобы заявил: «Как ни убедительны доводы министра финансов, нельзя забывать и того, что золотой запас, который стараниями нескольких министров финансов накапливался в течение многих десятилетий, имеет также значение Военного фонда[224], и теперь именно настал момент, когда правительство вынуждено использовать сделанные им сбережения для военных целей». «…И мне пришлось покориться…»[225] – так и хочется написать: со вздохом сожаления выдавил из себя рассказчик. Но этого в воспоминаниях Барка нет.

Яхонтов же в своих записках зафиксировал слова Кривошеина на заседании 25 сентября 1914 г. несколько иначе: «Исполнить ввиду крайности требования англичан, но заявить, что в требованиях этих усматриваем недостаточность внимания к союзной державе в ее военных обстоятельствах… Без расчета на месте, без валюты (фунтов стерлингов) (ибо Лондон всемирный расчетный рынок) – заказов за границей не получим сюда, и фабрики станут (роспуск рабочих)». И чуть позже добавил: «Плачем, а даем»[226].

По воспоминаниям Барка, он все же с ведома царя встретился с британским послом Джорджем Бьюкененом и попытался убедить его в нецелесообразности отправки золота. Ведь даже при получении английскими властями страховых выплат в случае гибели груза это не компенсировало бы реальный ущерб, ибо «все значение посылки звонкого металла заключалось в том, чтобы наше золото пополнило фонд Английского банка, простое же возмещение бумажными деньгами его стоимости нисколько не улучшило бы положения металлического резерва банка»[227].

Однако больше всего Барк в беседе с Бьюкененом напирал на угрозу утечки сведений, поскольку невозможно доставить такое количество золота по железной дороге в Архангельск без огласки, а «германский шпионаж так хорошо был организован во всех странах, что существовала весьма серьезная опасность для транспорта с золотом». «В таком случае потопление судна с драгоценным грузом было неминуемо», – с пафосом закончил свою речь Барк[228].

Бьюкенен, как и положено профессиональному дипломату, «очень внимательно выслушал» и пообещал доложить, куда и кому следует. А через три дня привез Барку в министерство телеграфный ответ от «кого следует»: немедленно высылайте золото. Этим все героическое сопротивление министра и ограничилось, что, впрочем, было понятно заранее. Но, главное, эта встреча дала Барку возможность записать в воспоминаниях: «Таким образом, мною были исчерпаны все средства для изменения условий первого кредита, открывшегося нам британским правительством»[229]. Короче, умываю руки…

27 сентября 1914 г. Барк подписал распоряжение о высылке в Англию 8 млн ф. ст. в английской звонкой монете и слитках[230].

За всеми этими спорами и хлопотами как-то незамеченным в Петрограде прошло одно важное событие, которое в будущем окажет огромное влияние на все зарубежные операции России по финансированию закупок вооружения, боеприпасов и военных материалов за рубежом. В августе 1914 г. британцами было достигнуто соглашение с банком «Морган, Гринфелл и Ко» (Messrs. Morgan, Grenfell & Co.) о представлении интересов Банка Англии в США. Выдвижение «Дж. П. Морган и Ко» на роль монопольного банкира правительства Великобритании в операциях в США в дальнейшем фактически поставило и все сделки и со стороны России в этой стране под контроль указанного банка, за что американским банкирам полагалось «всего» 2 % комиссионных со стоимости заказов[231].

Разумеется, «Дж. П. Морган и Ко» пришел к контролю над всеми финансовыми операциями России в США не одномоментно: «Морган знал, конечно, об игре в нейтралитет, которой правительство США сильно осложнило в те дни положение России на американском денежном рынке, и решил, воспользовавшись этим, набить цену»[232]. Для начала, действуя через консула США в Петрограде, он потребовал вывоза российского золота в Лондон, на крайний случай в Париж, где было бы легче обеспечить контроль над ним. Но, когда это сразу не прошло, стали искать иные пути достижения своей цели.

При этом банк «Дж. П. Морган и Ко» настаивал, что подобные финансовые операции «не являются военными займами», а всего лишь представляют собой «кредитные операции в интересах поддержания международной торговли». Именно так сформулировал подход США в этом вопросе в октябре 1914 г. президент Вильсон. Он пояснил, что продажа облигаций Казначейства США правительствам воюющих стран – это не финансирование войны, а исключительно инструмент «стимулирования торговли»[233]. А раз так, то добро пожаловать, но только с денежками. А лежали они в Лондоне.

А что британцы? Велась ли в Англии подготовка к войне в финансовом отношении, предполагали ли в Лондоне, что придется оплачивать поставки из США? Безусловно, для этой цели был создан специальный фонд в американской золотой монете (в английских документах обычно употреблялось слово «eagles» – «орлы» – для обозначения монеты в долларах). В Банке Англии на сей случай имелся резерв в 71 205 унций золота в монете. Все расчеты и поставки физического золота велись через Банк Монреаля (Bank of Montreal), первоначально в Монреале, а затем в Оттаве. Банк Англии уже в 1914 г. приобрел на местном рынке 794 593 унции золота в слитках на сумму свыше 3 млн ф. ст. и 4 571 872 унции в американской звонкой монете. Примечательно, что в эти же сроки Банк Англии начал там же покупать японскую золотую монету, пусть пока и в ограниченных размерах: всего куплено немногим более 249 тыс. унций золота на сумму свыше 949 тыс. ф. ст. Запомним этот интересный для нас факт из истории Банка Англии [234].

Но в Петербурге оказались не столь предусмотрительны, и теперь за это пришлось расплачиваться. 29 сентября / 12 октября 1914 г. министр финансов П. Барк и директор Особенной кредитной канцелярии министерства Д. Никифоров[235] направляют из Петрограда в Лондон интересное такое письмо за № 532:

Его Превосходительству Управляющему Банком Англии.

Господин Александр Тимковский[236], ответственный за специальные проекты, уполномочен внести в Банк Англии на счет Императорского Правительства России сумму в золоте, составляющую около 8 000 000 (восьми миллионов) фунтов стерлингов.

Буду вам благодарен, если вы передадите г-ну Тимковскому подтверждающую выписку, после того как будут проведены все соответствующие проверки[237].

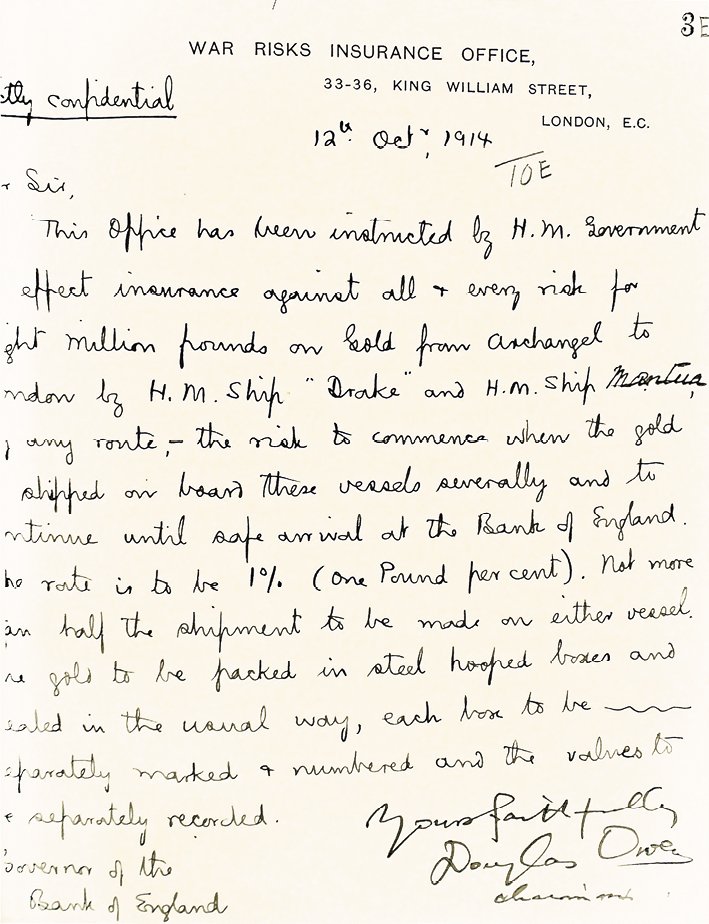

А тем временем в Лондоне и до этого ни минуты не сомневались в том, что России придется пойти на все условия, выдвигаемые британской стороной по финансовым вопросам. И в тот же день, когда Барк и Никифоров только отписали в Лондон, 12 октября 1914 г., председатель Управления страхования военных рисков[238] Дуглас Оуэн[239] уже адресовал управляющему Банком Англии записку, имевшую пометку «строго конфиденциально». В ней, в частности, указывалось:

Правительство е. к. в. поручило Управлению произвести страхование любых рисков на сумму до восьми миллионов фунтов стерлингов золота, перевозимого из Архангельска в Лондон на кораблях е. в. «Дрейк»[240] и «Мантуа»[241], по всему маршруту. Страхованию подлежат риски, которые могут возникнуть после того, как золото будет по отдельности погружено на борт этих кораблей, и до того момента, когда оно в сохранности прибудет в Банк Англии. Страховая премия составит 1 % (один процент). На каждом из кораблей должно находиться не более половины груза.

Золото должно быть упаковано в ящики, обтянутые стальными обручами, закрепленные в штабели в соответствии с требованиями для транспортировки морем. Каждый ящик должен иметь индивидуальную маркировку и номер; стоимость содержимого каждого ящика также должна быть задокументирована отдельно[242].

Письмо председателя Управления страхования военных рисков Дугласа Оуэна в Банк Англии о страховании доставки золота из Архангельска в Москву

12 октября 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

А уже утром следующего дня (!) в небольшом кабинете, примыкающем к залу заседаний Совета директоров Банка Англии, стены которого украшали портреты предыдущих управляющих этого славного заведения, встретились три человека, от воли и решений которых зависело все или практически все в финансовом центре мира, каковым тогда являлся Лондон. За столом расположились три почтенных джентльмена: сам управляющий Банком Англии, главный кассир сэр Дж. Г. Нэйрн[243] и глава банкирского дома Беринг[244] лорд Ревелсток[245], которого накануне специальным письмом, что делалось только в особых случаях, пригласили на эту чрезвычайную встречу. И хотя лорд Ревелсток был нередким гостем в этой особо закрытой зоне банковского замка, поскольку являлся членом Совета директоров Банка Англии, вопрос им предстояло решить чрезвычайной важности: как убедить русских как можно скорее и безболезненней для английской казны расстаться со своим богатством. Вскоре два лорда и один сэр пришли к согласию, что эту миссию возьмет на себя Ревелсток. Ему, как старинному кредитору царского трона, это сподручней. Тем более что Рутковский уже давненько, как говорится в старинной английской пословице, кормился с ладошек его рук. Корни их взаимного сотрудничества простирались аж к 1905 г., когда Мечислав Владиславович после заключения Портсмутского мирного договора с Японией оказал Ревелстоку существенную услугу, походатайствовав перед Витте о предоставлении банку лорда особой роли в размещении нового российского займа за рубежом[246]. Ведь еще толком не высохли чернила под текстом соглашения с Японией, как все те, кто еще вчера воротил нос от России, кинулись наперегонки предлагать ей свои услуги, пытаясь всучить Санкт-Петербургу новый кредит. Правда, вскоре грянуло восстание, и банкиры опять сразу же позабыли о своем вчерашнем приступе щедрости.

И Рутковский не подвел своего благодетеля. Он незамедлительно телеграфировал в кредитную канцелярию Министерства финансов в Петрограде детали, связанные со страхованием секретного груза. И уже 16 октября 1914 г. Ревелсток из своей резиденции в Лондон-Сити на Бишопсгейт, 8 уведомил Нэйрна, что «Министерство финансов в Петрограде принимает предложенные Управлением страхования военных рисков условия страхования груза»[247]. Единственное пожелание, которое выдвинула российская сторона, состояло в том, что в эту сумму войдет и стоимость доставки золота из Архангельска в Великобританию. Сопровождать ценный груз был назначен сотрудник Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов России Александр Тимковский, уже имевший к тому времени на руках соответствующую доверенность и опись груза, подписанные лично Барком.

Итак, судьба русского золота решена. Но много ли готова Россия отдать вот так вот, разом, Англии драгоценного металла? В 1911 г. в России было добыто 52 т золота, в 1914 г. – 51,8 т[248]. Естественно, часть этого золота шла на ювелирные украшения. Немало уходило и на монету, которая зачастую не возвращалась в закрома родины, а с началом войны вообще мгновенно исчезла из обращения. Так 8 млн ф. ст. чистым золотом – это сколько? Примерно 64 т золота. Много ли это или мало? Если для России, то это примерно объем закупок в казну за два года. А в мировом масштабе? Обратимся к авторитету. Так вот, по оценке известного экономиста Дж. М. Кейнса[249], в то время скромного служащего британского Казначейства, годовое производство золота в мире составляло тогда 90 млн ф. ст.[250]

Так что англичане имели все основания испытать большое чувство удовлетворения, заполучив в один момент в свои погреба почти 10 % всей годовой мировой добычи этого драгоценного металла. И они радостно подтвердили, что стоимость страховки покроет и затраты на транспортировку «от момента погрузки золота в Архангельске до его прибытия в Банк Англии»[251].

Главный кассир Банка Англии, ни медля ни минуты, подписал платежное поручение на перевод 80 тыс. ф. ст. на счет Управления страхования военных рисков. Дуглас Оуэн с облегчением вздохнул. Теперь оставалось только ждать, когда же золотые слитки лягут на полки хранилища в подвалах Банка Англии. Круг замкнулся.