Полная версия

«Распил» на троих: Барк – Ллойд-Джордж – Красин и золотой запас России

30 октября 1914 г. в Банке Англии банку «Братья Беринг и Ко» был открыт специальный счет «G», куда поступали средства от учтенных в Банке Англии «на основе котировки, по которой правительство Великобритании может время от времени привлечь аналогичную сумму для собственных нужд на лондонском рынке», краткосрочных казначейских обязательств, полученных банком Ревелстока от российского правительства на сумму до 12 млн фунтов стерлингов. Вроде бы обычная банковская сделка, но эти деньги могли использоваться только для строго определенного круга платежей внутри Великобритании, фактически под контролем Казначейства и Банка Англии [288].

Дж. Г. Нэйрн 30 октября 1914 г. направил в Петроград министру финансов телеграмму, в которой, подтверждая прибытие ценного груза, в частности, отметил, что «даны инструкции перевести сумму стоимости вышеупомянутого золота в банк Baring Brothers & Co., Ltd.»[289]

А дальше происходит, с моей точки зрения, что-то немыслимое. Поскольку Рутковский в своем письме в Банк Англии отметил, что передает указание министра финансов Барка о переводе средств за золото на счет в банке Берингов, полученное по дипломатическому каналу ввиду того, что у банка отсутствует зашифрованная связь с Министерством финансов России, то главный кассир Банка Англии ответил ему, прямо скажем, с явной издевкой буквально следующее: «Хочу поблагодарить Вас за письмо на имя управляющего, подтверждающее из полученной Вами шифрограммы от министра финансов сведения, содержащиеся в телеграмме, полученной нами открытым текстом, адресованной им с этим же указанием непосредственно в Банк [Англии]». Так и написано «a telegram in clear»[290]. Что это: головотяпство, глупость, безответственность или предательство?

3 ноября 1914 г. нотариально заверенная копия вышеупомянутого британо-российского соглашения в связи с выпуском казначейских векселей правительства России легла в сейф главного бухгалтера Банка Англии, о чем аккуратный клерк сделал соответствующую запись в архивном деле.

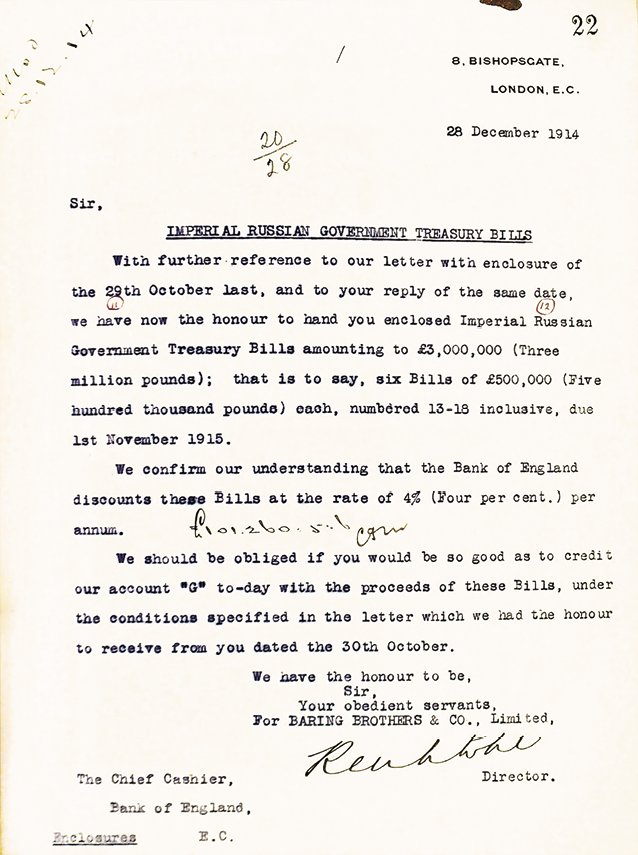

В тот же день, 3 ноября 1914 г., из банка Берингов в Банк Англии поступили первые 6 российских векселей за номерами 1–6, номиналом 500 тыс. ф. ст. каждый, на сумму 3 млн ф. ст. со сроком погашения 1 ноября 1915 г. Дисконт по указанным векселям в 4 % за 343 дня принес Банку Англии 112 767 ф. ст. 2 шил. и 6 пенсов[291]. 4 и 28 декабря 1914 г. были проведены аналогичные операции на такие же суммы с векселями за номерами 7–12 и 13–18. И каждый раз Банк Англии удерживал свой учетный процент, сокращая таким образом объем средств, доступных правительству России для закупки вооружения и боеприпасов у тех же английских фабрикантов, и увеличивая собственный доход.

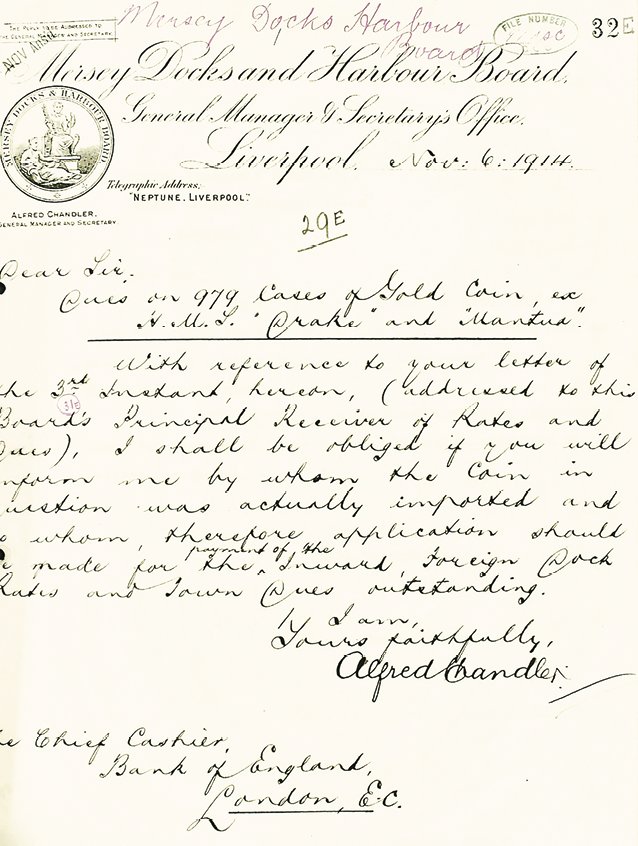

Письмо банка Берингов в Банк Англии о кредите под русское золото

28 декабря 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Но и этого британским союзникам кажется недостаточно. Департамент налогов и сборов затевает активную переписку с ливерпульской портовой компанией «Мерси докс энд харбор борд» (Mersey Docks & Harbour Board), требуя уплаты пошлины за 979 ящиков со слитками золота, а «слитки подпадают под обложение пошлиной, т. е. с них взимается портовый сбор по приходу иностранных товаров и городской налог, что составляет, по тарифу, 10 пенсов плюс 10 процентов за ящик». Всего на сумму 44 фунта стерлингов, 17 шиллингов и 5 пенсов. Фирма, поскольку «подразумевается, что они предназначены для Посольства России», требует денег с российской дипмиссии. Однако посольство платить отказывается и пересылает требование в Банк Англии.

И все бы ничего, но вся переписка ведется по открытым телеграфным каналам через «Большое Северное телеграфное общество»[292], а это, ни много ни мало, датская компания, основанная в 1869 г. в Копенгагене и с 1870 г. поддерживавшая телеграфную связь на линии Владивосток – Гонконг. Куда еще попадали копии этих телеграмм, нетрудно догадаться. Тут и шпионы не нужны: читай телеграммки и подшивай в папочку. В германском Генеральном штабе, скорее всего, так и поступали.

К слову, заместитель главного кассира Э. M. Харви[293], демонстрируя независимый статус Банка Англии, отказался оплачивать счет «Мерси докс энд харбор борд», равно как и железнодорожной компании «Лондонская и Северо-Западная железная дорога»[294], и администрации вокзала Юстон. Всего на 502 ф. ст. и 10 шил.[295] Не захотел Банк Англии ни с кем делиться, хотя охочих поживиться за счет русского золота хватало.

13 ноября 1914 г. главный кассир Банка Англии Дж. Г. Нэйрн направил письмо в адрес министра финансов России, в котором подтвердил, что 3 068 золотых слитков весом 1 182 166,074 стандартной унции, стоимостью 4 595 670 ф. ст. 12 шиллингов и 3 пенса при цене 77 шиллингов за 1 унцию и различная золотая монета стоимостью 3,4 млн ф. ст. приняты от представителя России Тимковского и зачислены на счет Министерства финансов Российской империи.

Итак, русские золотые слитки в подвалах Банка Англии: проблема повышения запасов золота решилась.

Письмо портовых властей Ливерпуля в Банк Англии о грузе русской золотой монеты в 979 ящиках

Ноябрь 1914

[Bank of England Archive. Russian Gold to Ottawa via Vladivostok]

Были и другие хорошие новости для союзников: ситуация на Западном фронте к середине ноября 1914 г. вполне стабилизировалась. Немецкое командование не стало терять время и начало переброску высвободившихся сил на Восток, туда, где, по мнению Берлина, просматривалась большая стратегическая перспектива.

А уже 27 ноября 1914 г. Ллойд-Джордж, выступая в парламенте с речью о необходимости увеличения наличной массы денег в обращении вместо золотой монеты, заявил: «Само сознание того, что существует возможность получить наличность, внушала им [банкам] чувство уверенности»[296]. Вполне возможно, прибытие крупной партии русского золота в подвалы Банка Англии добавило уверенности и самому Ллойд-Джорджу.

5 декабря 1914 г., в субботу, за чашкой утреннего дарджилинга, Ллойд-Джордж, развернув лондонскую «Таймс», прочитал со ссылкой на британское Казначейство, что достигнуты договоренности, «в соответствии с которыми правительство России смогло привлечь средства в Лондоне». При этом без упоминания конкретных сроков подтверждался факт доставки в Англию золота на 8 млн ф. ст. «c целью обеспечения дисконтирования Банком Англии под гарантии правительства е. в. российских казначейских обязательств в сумме до 12 млн фунтов стерлингов, ставка дисконтирования при этом установлена на базе ставки, по которой правительство Великобритании может время от времени привлекать средства для собственных нужд». «Таким образом, – продолжала “Таймс”, – правительство России получает средства в Англии в общей сумме до 20 млн фунтов стерлингов. Из этой суммы 8 млн фунтов стерлингов должны быть использованы правительством России в целях обеспечения обмена валюты для англо-русской торговли. Эти обменные операции станут возможными как для новых операций, так и для погашения существующих задолженностей. Остальные средства, в размере 12 млн фунтов стерлингов, будут использованы для выплат по купонам облигаций российского внешнего долга и процентного дохода по другим обязательствам российского правительства, уплачиваемым в Лондоне, а также для финансирования покупок российского правительства в Соединенном Королевстве. Они не могут быть использованы для финансирования покупок за пределами Соединенного Королевства, за исключением случаев, после консультаций с правительством е. в., когда британский финансовый рынок не может предоставить требуемые товары и вследствие этого заказы будут размещены в Соединенных Штатах или Канаде»[297].

Ллойд-Джордж остался доволен работой газетчиков: они точно сформулировали все тезисы, которые, по его замыслу, следовало знать местному бизнесу. Указанная публикация была призвана успокоить англичан, показав, что деньги даются не просто так, а в обмен на реальное золото, поступившее в закрома Банка Англии. А все деньги пойдут исключительно во благо самой Британии: как на выплаты английским купцам еще за довоенные поставки в Россию, так и на новые заказы для национальной промышленности.

Выделение кредита России вызвало заметную обеспокоенность в британском обществе, хорошо осведомленном о тех трудностях, которые испытывал британский экспедиционный корпус во Франции. Успехи немцев фактически лишили многих французских деятелей воли к сопротивлению. Примечательно, что в день выхода упомянутой статьи в лондонской «Таймс», т. е. 5 декабря 1914 г., проходило заседание кабинета Франции. Настроение многих министров иначе, как паническим, не назовешь. Их поведение поразило даже такого прожженного политика, как президент Пуанкаре: «Вивиани не довольствуется уже тем, что думает вслух, он не может удержаться от высказывания своих чувств и даже впечатлений; он переживает вслух свои эмоции. Обеспокоенный известиями из России, он впал сегодня в крайне пессимистическое настроение. Он не видит больше никаких средств спасти Францию кроме следующего: призвать японцев в Европу, чего бы это ни стоило, и уплатить за их помощь любую цену, которую они потребуют [выделено мною. – С. Т.], в случае надобности – Индо-Китай»[298].

Конечно, французы были готовы слегка поделиться с новым империалистическим хищником некоторыми своими колониальными владениями, но все же наиболее подходящий для себя вариант привлечения японских войск ради спасения собственной шкуры они видели в возможности расплатиться с Токио за счет России, точнее за счет ее интересов на Дальнем Востоке. Но для этого, по замыслу Пуанкаре, недоставало самого малого – «чтобы Россия согласилась подписать договор о союзе с Японией и признала бы за ней определенные сферы влияния в Китае [выделено мною. – С. Т.]»[299].

Однако в реальности из 12 млн ф. ст. кредита половина уже была потрачена на оплату военных закупок, а оставшихся 6 млн ф. ст. явно не хватало на покрытие счетов по уже исполняющимся заказам, общая сумма которых превышала на тот момент 10 млн ф. ст. И уже 6 декабря 1914 г. британскому послу в Петрограде вручили меморандум, в котором говорилось о желательности для России размещения долгосрочного займа на 100 млн ф. ст. «Русское правительство желает пользоваться своим собственным кредитом, не затрудняя английское правительство новыми просьбами о кредите», – говорилось в документе. Петроград рассчитывал на доверие английского денежного рынка к эмиссиям русских бумаг, особенно в условиях войны при «общности интересов обеих наций» [300].

Чего больше в этом обращении к союзникам, лукавства или наивности, мне сказать трудно. Ведь сам министр финансов Барк был прекрасно осведомлен, что недавний британский «военный заем в 350 милл. фунт. ст. (3 1/2 миллиарда рублей), об успешной реализации коего в публике оповестили все газеты», фактически наполовину «остался неразмещенным в английском банке»[301]. И это несмотря на чрезвычайно выгодные для кредиторов условия.

А денег требуется все больше, особенно на оплату заказов за границей, и не только в Англии, где военная промышленность перегружена заказами для собственной армии, а и в США – только там можно быстро получить оружие и боеприпасы. Остается одно – вновь просить у англичан. А те вроде бы и не против дать кредит на 40 млн ф. ст. Но вот одно условие всех смущает: вновь нужно золото. Нет, не на всю сумму, только на половину, под 20 млн ф. ст. Да и то не полностью, а ввозите на 2/5 суммы золото, продавайте его Банку Англии, и вуаля – денежки ваши: тратьте, где хотите. Хоть в США, хоть в Канаде, и пусть это доминион, но мы милостивы – не будем считать его территорией королевства. Ну, а со второй половиной займа – так вообще все просто: сегодня золота не надо, только обязательства Государственного казначейства. Бумага, никаких вроде бы затрат. И деньги на год твои, но тратить только в Англии. А через 12 месяцев будьте любезны, оплатите – в Лондоне и золотом. Но это же целый год впереди! К тому моменту и бошей разгромим. А там – свои люди: сочтемся. Мы же союзники!

Но русским вывозить золота еще на 80 млн рублей или 8 млн ф. ст. как-то не хотелось. Вот вокруг этой суммы и запылали страсти что в Совете министров, что в Комитете финансов. Даже рождественские морозы не могли их охладить. Барк, как всегда, лукавил. Учтем, говорил он, краткосрочные обязательства на 32 млн ф. ст., получим 40 млн ф. ст. и потратим их все на военные нужды в Англии. Поди круто! А в США перехватим у местных, займем. Но надежды российских властей на кредит американских банков таяли, как мокрый снег на жарком весеннем солнце.

Англичане вроде бы и не артачились: ладно, берите 20 млн ф. ст. Но ни в США, ни в Канаде не тратить. Только у нас!

В этой ситуации давления со стороны деловых кругов и прессы правительству Великобритании был необходим очень хорошо понятный всем шаг в сторону налаживания диалога с Россией по финансовым вопросам. Возможно, это и явилось одной из причин того, что 19 декабря 1914 г. британское посольство в Петрограде обратилось в МИД России с предложением созвать совещание министров финансов «для совместного обсуждения различных неотложных финансовых вопросов, связанных с дальнейшим ведением войны»[302]. Причем англичане особо подчеркивали, что хотели бы видеть в Париже, где и предлагали встретиться, Барка лично.

Между тем в столицах западных союзников России нарастало сомнение в возможностях русской армии. «В здешних военных кругах существует мнение, что с русскими, поскольку речь идет о наступательных действиях с их стороны, покончено до июля. Вопрос идет о том, смогут ли англо-французские армии сопротивляться немцам, если последние перебросят значительные подкрепления с русского театра военных действий? Китченер[303] сильно сомневается в этом»[304], – отметил в своем дневнике 19 декабря 1914 г. английский посол в Париже Фрэнсис Берти.

Столь пренебрежительное отношение к русской армии, которая продолжала мужественно сражаться с немцами в ту войну еще два с половиной года, было весьма распространено среди западных политиков и генералов что в 1914 г., что десятилетия спустя. Так, все тот же Ллойд-Джордж, беседуя в ноябре 1941 г. с одним американским писателем, заявил: «Откровенно говоря, я полагаю, что Гитлер победит… Мы получили в союзники Россию. Но затем Россия в течение нескольких последних месяцев понесла крайне серьезный урон: 3 600 000 ее солдат было взято в плен… Две трети промышленного потенциала России попало в руки немцев. Уйдут годы на то, чтобы они возродили свою армию». Но стоило ли британцам беспокоиться? Ллойд-Джордж полагал, что для этого нет никаких оснований: «Я не говорю, что Гитлер располагает потенциалом вторгнуться в эту страну [Великобританию]. Пересечь пролив – крайне сложная задача. Многие пытались сделать это, включая Наполеона». Ну, и главный аргумент, чтобы у американского собеседника не осталось никаких сомнений: «Все, что они [гитлеровцы] хотят, – это Украина. Я даже не уверен, хотят ли они Кавказ»[305].

Тут, как говорится, и комментировать нечего. Замечу только, что Украина плотно занимала умы британских премьеров, что тогда, что сейчас. Впрочем, для объективности: этот разговор двух англосаксов состоялся 25 ноября, а уже 5 декабря 1941 г. Красная армия перешла в решительное наступление под Москвой и нанесла германским войскам первое серьезное поражение за все годы их победоносного шествия по Европе.

А между тем наступил новый, 1915, год – второй год мировой войны. И 4 января 1915 г. в Банк Англии от братьев Беринг поступили очередные шесть векселей российского правительства (№ 19–24) на сумму 3 млн ф. ст.[306] Итак, кредит иссяк, и на счету ноль.

К тому же вездесущая британская пресса не унималась, полагая, что кредитная поддержка России Великобританией ставит английскую торговлю в крайне стесненные условия, позволяя Петрограду использовать средства только для госзакупок, искусственно затрудняя свободу торговли, сохраняя крайне невыгодный для деловых людей обеих стран обменный курс рубля[307]. Подобную реакцию вызвало то обстоятельство, что сообщение о предоставлении кредита привело к скачкообразному росту обменного курса рубля со 116–118 руб. за 10 ф. ст. до 108, хотя ранее временами он опускался и до 135 руб., а затем и к полной неразберихе на рынке. Особенно болезненно сказалось то обстоятельство, что военные действия начались буквально накануне уборки урожая, а российский вывоз оказался парализованным в результате боевых действий на Балтийском и Черном морях[308]. При этом общий среднегодовой экспорт из России зерна перед войной превышал 10,5 млн т[309].

Не могли успокоиться и британские предприниматели. Они продолжали требовать от правительства добиться от российской стороны уплаты по довоенным отгрузкам товаров в Россию. Их недовольство вызывал тот факт, что британский кредит пошел исключительно на финансирование поставок военной техники и материалов. Пресса активно поддерживала такие выступления. «Как результат, для обычных коммерческих целей британская торговля с Россией пришла в состояние застоя, и британские экспортеры не в состоянии получить деньги за товары, проданные до начала войны», – писала газета «Таймс». «Была надежда, – подчеркивается в той же статье, – что восстановление нормального обменного курса последует за недавним размещением в Банке Англии депозита в российском золоте на восемь миллионов фунтов и выпуском в Лондоне российских казначейских обязательств на 12 миллионов фунтов стерлингов»[310]. Увы, она оказалась призрачной.

Но британские купцы, привыкшие за столетия колониальной экспансии империи, что с их мнением считаются, были не намерены так просто смириться с угрозой убытков, которые они могли понести в результате непродуманных, но их мнению, действий собственного правительства. Ассоциация торговых палат Великобритании обратилась к Казначейству с требованием принять срочные меры для изменения сложившейся ситуации. В условиях войны и крайней заинтересованности властей в конструктивном сотрудничестве с представителями деловых кругов подобное положение не могло не беспокоить правительство и Банк Англии. Тем более что официально Великобритания всячески избегала официального объявления о прекращении размена банкнот на золотую монету. Несколько забегая вперед, отмечу, что формально Великобритания не приостанавливала действие золотого стандарта[311]. Даже экспорт золота официально оставался полностью легальным до мая 1917 г. «Данное обстоятельство, – отмечал английский историк Х. Уизерс, – всегда, однако, было предметом гордости и даже кичливости британских банкиров: что любой, кто обратится в английский банк, представит законное требование, незамедлительно и без вопросов сможет обратить его в золото»[312].

На практике декларируемое право на размен обернулось фикцией. Обменять банкноты на золотую монету было крайне затруднительно, даже, скорее, невозможно. Что касается вывоза золота, то из-за угрозы утраты груза в результате действия немецких подводных лодок страхование этой операции, в случае ее коммерческого характера, стало столь дорогим, что утрачивало всякий практический смысл. В результате прекратился отпуск золота даже на зубное протезирование, хотя многие раненые английские военнослужащие в этом остро нуждались. Реальность жизни и деловая практика сильно отличались от провозглашаемого принципа сохранения свободы размена.

Надо признать, что власти союзных стран действовали в отношении своих толстосумов и аристократов куда как более жестко, чем царское правительство. В Париже и Лондоне вполне справедливо полагали, что тяготы военного времени должны нести все классы и сословия. Конечно, на деле это выходило больше на словах. Но все же…

«Сегодня я должен был обедать у Эдмонда де-Ротшильда[313] в его вилле в Булонь сюр Сен[314]; свидание состоялось вместо того в Париже, так как все его лошади и автомобили были реквизированы», – записал уже в первый день войны в своем дневнике британский посол во Франции Фрэнсис Берти[315].

Можно ли себе представить, чтобы у крупнейшего российского банкира в первый же день войны отняли все его транспортные средства? А вот во Франции не считались ни с чем и ни с кем. Даже с представителем могущественного банкирского клана Ротшильдов, столь известным общественным деятелем, как барон Эдмонд де Ротшильд. Для нас же интересен тот факт, что именно с представителем банковского клана, а не с военными встречался тогда посол Великобритании – главной союзницы Франции. Запомним этот факт.

Глава 4

Конференция в Париже

Леонид Красин – стремительный и порывис- тый – вошел в комнату. Он был именно такой, каким его себе и представлял Ллойд-Джордж по фотографиям и рассказам людей, хорошо его знавших. Это их первая личная встреча: на календаре 31 мая 1920 г.

«Вот, – подумалось в тот момент Ллойд-Джорджу, – прошло столько времени, в России уж несколько лет как нет царя и правит шайка политических авантюристов-большевиков, но авантюристов, надо признать, удачливых и даже, видимо, вполне компетентных, раз им удалось удержаться у власти в такой огромной стране, несмотря на войну и все наши усилия их свергнуть, а дороги все равно ведут русских в Лондон. Ничего не изменилось: они вновь здесь, и им вновь нужна помощь – Красин приехал за деньгами. И готов предложить золото. Да, снова золото».

Ллойд-Джордж даже слегка улыбнулся в этот миг: он был доволен собой. Все, чего он так ждал, стало реальностью: непримиримые революционеры пришли к своим смертельным врагам-капиталистам на поклон. Он всегда верил, что этот момент наступит. И он наступил. Конечно, это еще не публичный триумф, но в душе Ллойд-Джордж ликовал: проблемы, его личные, а сейчас он думал только о них, решались сами собой. Он твердо знал: где золото, там и деньги, его деньги, его персональная добыча, заслуженный трофей, а они сейчас ему очень нужны.

И тут он вспомнил, как в первый раз встретился с Барком. Нет, не так, как сегодня с Красиным. Они впервые встретились вдвоем, без свидетелей (на людях виделись и раньше), когда он без приглашения и предупреждения постучал в дверь гостиничного номера в Париже, где жил русский министр финансов. К тому моменту Ллойд-Джордж уже понял: он будет управлять этим человеком. Красин ему тоже в первый же миг понравился, стал симпатичен. Удастся ли подружиться и с ним? И чем этот большевик, ниспровергатель устоев, отличается от Барка – полного и слегка расплывчатого чинуши, у которого на лбу написано, что он рожден для того, чтобы им манипулировали такие, как он, Ллойд-Джордж? Все эти мысли за неуловимое для человеческого глаза изменение мимики пронеслись у него в голове вспышкой молнии, и это было сравнимо даже со своего рода озарением. Но об этом он подумает позже.

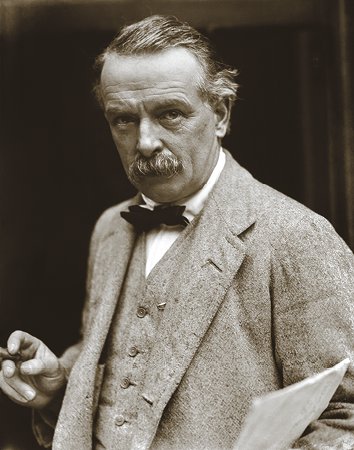

Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд-Джордж

[Из открытых источников]

А сейчас надо работать. И Ллойд-Джордж первым протянул руку Красину…

Не знаю, думал ли именно так этот великий политик в тот день. Но вполне допускаю, что мог. Не мог он про себя не сравнивать двух столь разных людей, как Барк и Красин. Это очевидно. Но оба, пусть и в разных политических и жизненных условиях, решали одну задачу – помогали выжить своей стране и правящим режимам. Страна у них была вроде бы одна, хотя и совсем иная, а вот уж режимы разные – империя и республика, хоть и назывались кратко одним и тем же словом – Россия. А вот как они ей служили – это уже две истории или одна? Давайте попробуем разобраться…

В трансформации Барка из вполне лояльного императору царского чиновника, пусть и неординарного, но себе на уме, в разряд людей «с двойным дном» особое место принадлежит событиям Парижской конференции, начавшейся в феврале 1915 г. и пролонгировавшейся на Лондон. Именно тогда, по моему глубокому убеждению, и стартовал процесс морального перерождения Петра Львовича в человека, готового предать интересы не только собственного, возвысившего его до заоблачных высот административной пирамиды империи, монарха, но и родины и народов России в целом.

Инициатором созыва конференции представителей «трех великих держав» выступил канцлер Казначейства Ллойд-Джордж. «Я со своей стороны вполне присоединился к мнению, – вспоминает Барк, – что словесные переговоры между руководителями финансовых ведомств трех великих держав, вовлеченных в войну, могут гораздо скорее и лучше выяснить все финансовые задачи, связанные с войной, и привести к более быстрому решению неотложных вопросов, чем подробная телеграфная переписка между союзниками, которая всегда оставляет много недосказанного»[316].

Но тут у Барка и Ллойд-Джорджа явно расхождения в исчислениях. Британский канцлер вряд ли имел в виду именно «три» великие державы: он их насчитывал только две – Великобританию и Францию. Ибо в переписке между Лондоном и Парижем речь шла лишь о таком порядке. А как же Россия? Вот здесь сложный вопрос. Ллойд-Джордж был готов вести речь об оказании «помощи другим, кроме Франции и Англии, союзным с нами странам»[317]. Как ни крути, а России в перечне «равных» и «великих» нет. Желание войти в круг избранных – не более чем амбиции и «хотелки» самого Барка: его с самого начала на Западе не видели в избранном дуэте равных. А отсюда и начало всех проблем. Ну и, определенно, вот это упоминание Петра Львовича о «недосказанном» в значительной степени касалось отправки новых партий русского золота в распоряжение Лондона. Полагаю, именно с этой целью его и хотели видеть в Париже. Остальное – дело техники.