Полная версия

За мной, читатель! Роман о Михаиле Булгакове

Жили молодые Миша и Тася ни бедно, ни богато. Он заканчивал медицинский факультет Киевского университета, к стипендии добавлял заработанное частными уроками или случайной практикой. Она тоже не сидела без дела – гуляла по городу и садам, общалась с новыми подружками, подолгу мечтала у окна и плакала над бульварными романами. Ни готовить, ни прибирать, ни мыть, ни рукодельничать не любила. Питались в университетской столовке или у Мишиной мамы Варвары Михайловны, а иногда, если Миша заработает где-то побольше, в кафе или ресторане. Словом, жили – не тужили.

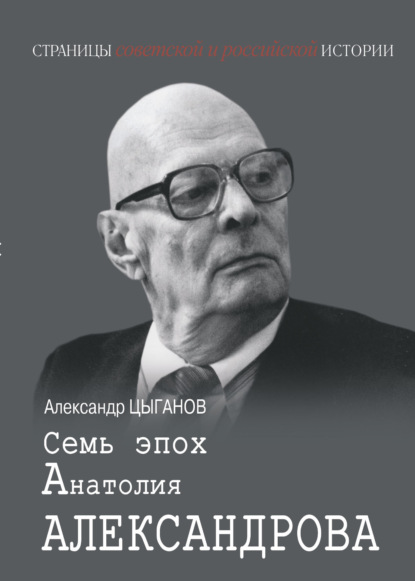

Татьяна Николаевна Лаппа

[Из открытых источников]

Но он все чаще и чаще думал о ней с прискорбием: неинтересная!

А потом канул в прошлое России благодатный год, началась война, и кончились все «Гроты» и Крещатики, соловьи и акации, закаты и рассветы.

Войну они встретили в Саратове, куда поехали к Тасиным родителям провести лето. При казенной палате образовался госпиталь, и там студент Булгаков начал свою первую врачебную практику. Вернувшись осенью в Киев, Миша продолжил учебу, а Тася некоторое время работала в госпитале, писала за раненых письма, кормила их. И очень уставала. Долго не выдержала.

А монархиста Булгакова одолевали такие патриотические чувства, что он горячо просился врачом и обязательно почему-то на подводную лодку, но получил отказ:

– Милейший, у вас записано: «Признаки почечной недостаточности в начальной стадии», какая вам подводная лодка?

Весной 1916 года он окончил университет и первым делом подал прошение об отправке на фронт. И его отправили в Каменец-Подольский.

– Я с тобой!

– Ну вот еще! Сиди дома.

– Хочешь отдохнуть от меня?

– Просто боюсь. Это же, миленькая, не свадебное путешествие. Война! Слышала такое слово?

– Но ты сам говоришь, что австро-венгерский участок фронта гораздо спокойнее, чем немецкий.

– Разумеется. Австрияки – те еще вояки. Это еще Суворов подмечал. И потешался над ними. Всякие там чехи, словаки, хорваты, галичане – тоже не бойцы. А вот мадьяры – звери. Не хуже немчуры воюют.

Ему и впрямь хотелось побыть какое-то длительное время без нее. В родном доме на Андреевском спуске отметили Мишино двадцатипятилетие, поразвлекались на прощанье, да пора и честь знать. Ему – на фронт, ей – ждать его, когда мил друг вернется, грудь в орденах.

И в середине мая он отправился на войну.

Каменец-Подольский оказался красивым европейским городом, с замком, похожим на французские из учебников истории. Преобладали евреи, коих оказалась половина населения, много немцев, румын, русских, поляков, украинцев. Булгакову военное ведомство выделило скромную квартирку, в которой не успел он поселиться, как – нате-здрасьте!

– Это что такое?

– Я не могу без тебя. Особенно зная, что тут война, опасность.

Выгнать и отправить ее обратно в Киев у него не хватило духу. До июня в госпитале и мест хватало, и врачей, и медикаментов. А с июня – понеслась душа в рай! Словно попал в наводнение и не знаешь, как выбраться.

Браунинг М-1900

[Из открытых источников]

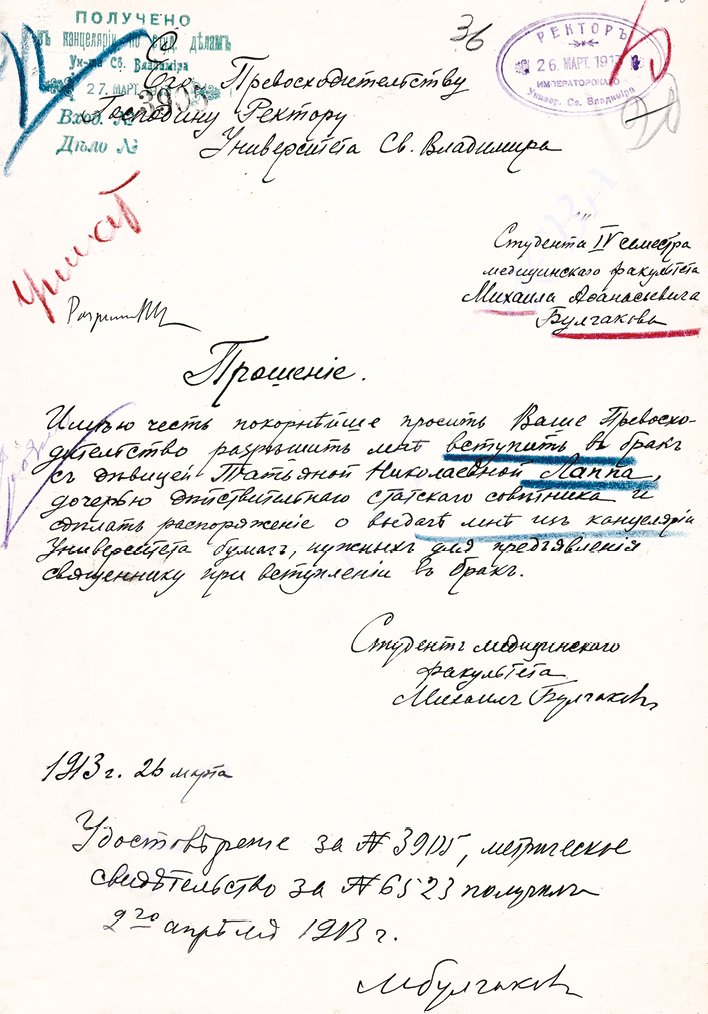

Прошение студента М. А. Булгакова ректору Киевского университета разрешить ему вступить в брак

2 апреля 1913

[Из открытых источников]

– Устала, так проваливай в Киев! – наорал он однажды. – Я говорил: сиди там.

И она вроде бы собралась дезертировать, но вдруг проявила характер и осталась, чтобы разделить с ним весь ужас фронтовых госпиталей. Надеялась этим привязать к себе Мишу, заново влюбить в себя.

В середине июля доктора Булгакова с женой перевели в Церн, как венгры и австрийцы называли Черновцы. Госпитальный ад переместился сюда. Город оказался еще красивее, чем Каменец-Подольский, чего стоит один только дворец – резиденция митрополитов Буковины и Далмации, не веришь глазам, что здесь, в захолустье Европы, может стоять такое грандиозное чудо архитектуры! Население Черновцов на треть состояло из евреев, остальные – немцы, венгры, румыны и украинцы, предпочитавшие именовать себя галичанами. Куда ни шагни – всюду красивые здания, великолепнейший ансамбль зданий университета, еврейская синагога Тампль, комплекс Театральной площади, площадь перед Ратушей… Вот только любоваться красотами Церна возможности никакой не оставалось, потому что снова пришлось окунуться в кровавый госпитальный ад. Генерал Лечицкий возобновил наступление, двинулся теперь на Станислау, как австрийцы называли Станиславов, и бесконечные подводы с ранеными шли теперь в Черновцы.

– Скольких людей перемололо! – ужасался доктор Булгаков. – Кажется, я уже половине человечества оттяпал руки и ноги.

Когда Лечицкий взял Станислау и зашла речь о том, что передовые госпитали скоро передислоцируются в этот город, Миша сказал Тане:

– Ну, Тасенок, готовься. Рождество будем встречать в Будапеште, а Новый год – в Вене.

– Что, правда? – доверчиво спросила Лаппа.

– А как же! До Будапешта шестьсот верст, а оттуда до Вены верст двести. И в следующем году, глядишь, и войне конец.

– Вот бы здорово! – тихо ликовала бедная Таня. – Только при такой жизни я до Рождества сдохну.

– Да и я тоже! – жадно затягиваясь папиросой, смеялся муж. – Но дойти надо. Увидеть Дунай. Я бы даже окунулся в нем, не смотря, что зима уже будет. Любопытно знать, сколько я уже рук и ног ампутировал? Эх, надо было мне, как Робинзону Крузо, зарубки делать. Какой ужас, Таська, какой ужас! Для чего рождается человек? Разве для того, чтобы другим конечности кромсать? Был бы я Господь Бог, я бы сказал: «Недостойны населять прекраснейшую Землю! Только убиваете и калечите друг друга, болваны!» Всех смел бы в одну кучу да и выкинул во Вселенную. Ну скажи, зачем, зачем вся эта человеческая мясорубка?

Юный врач Михаил Булгаков

[Из открытых источников]

– Я не знаю, – тихо и безнадежно отвечала его первая жена.

Однако всеобщая эйфория по поводу ближайшего вхождения в Будапешт и Вену вскоре окончилась. Немцам пришлось прийти на помощь Австро-Венгрии, наступательный порыв русских армий выдохся, войска под общим командованием Брусилова захватили Волынь, Буковину, часть Галиции и остановились на подступах ко Львову и Ковелю.

– Австро-венгерская армия фактически перестала существовать, – вещал жене доктор Булгаков. – Сводки о чудовищных потерях с ее стороны. Полмиллиона убитых, столько же раненых и столько же взято нами в плен.

– А с нашей стороны?

– Вдвое меньше.

– Не представляю, что же тогда творится в их госпиталях!

– Клико-матрадура.

– Это что значит?

– А то, что надо было не Монтепену всякую с утра до вечера читать, а хотя бы о Гоголе иметь представление.

– Читала я твоего Гоголя.

– Тогда бы помнила, как Ноздрев говорил про выдуманное им клико-матрадура, то есть двойное клико. И когда я так сказал, ты бы поняла мой сарказм, что если у нас тут клико, то у австрияков клико-матрадура.

Даже несмотря на ее героизм и стойкость, жена по-прежнему раздражала его. Ну чего бы ей не сидеть в домашнем киевском тепле, разделяя со свекровью тяжкие вздохи: «Как там наш Мишенька? Что бы еще ему послать, бедненькому?»

К началу сентября поток раненых значительно уменьшился, можно было вздохнуть свободнее. Отпала необходимость и в самоотверженной Лаппочке, она перестала с ужасом оттаскивать ампутированные конечности, хватало фельдшеров и сестер милосердия. Пережившая страшное лето, она подолгу теперь гуляла по прекрасному городу, основанному галицким князем Ярославом Осмомыслом тогда же, когда Юрий Долгорукий основал Москву, подолгу сидела у окна их просторной съемной квартиры и приходила в себя после всех нечеловеческих ужасов, свалившихся на голову двадцатитрехлетней женщины.

А в середине сентября случилось нечто такое, что вообще не помещалось в сознании. Кто-то перерезал горло часовому и со всех сторон поджег отдельно стоящее здание лазарета, в котором долечивались те, кто прошел через руки доктора Булгакова и кого пока нельзя было перевозить дальше в тыл. Тридцать девять несчастных, потерявших кто руку, кто ногу, а кто и обе конечности, заживо сгорели.

Михаил был убит горем. Одно дело, когда к нему привозили раненых на операцию и кто-то не успевал дожить или умирал на операционном столе. Но эти-то уже спасены им и ждали, когда немного поправятся и их увезут подальше от ада войны. Он вернул их в жизнь, а какие-то нелюди взяли и сожгли! Уничтожили плоды его труда, как если бы на глазах у матери убили рожденных ею детей. Бессмысленность случившегося, как бессмысленность всего происходящего, навалилась на доктора Булгакова подобно параличу.

– Я не знаю, как жить дальше, Тася, – бормотал он, сидя на кровати, обхватив руками голову и качаясь из стороны в сторону. – Не знаю, Тася!

А по ночам Россия лезла к нему в сны, рыскала повсюду, с негодованием требовала вернуть ей ампутированные руки и ноги, угрожала, что иначе оторвет врачу все на свете. И утром он просыпался, нисколько не отдохнувший.

Афанасий Иванович Булгаков, отец М. А. Булгакова

[Из открытых источников]

Через три дня его вызвали в Москву на прием к главноуправляющему государственным здравоохранением. И они с Татьяной поехали в гости к Мишиному родному дядьке, брату матушки. Николай Михайлович Покровский имел на Москве славу одного из лучших гинекологов и располагался в многокомнатной квартире роскошного дома на углу Пречистенки и Обухова переулка, где и вел частную практику, получая за каждый прием большие деньги, а за операции – очень большие. У подъезда дежурил швейцар такого вида, будто он командующий грозной Пречистенской армией, готовой идти на штурм ненавистной Остоженки.

– Господин Покровский сказывали о вас, – небрежно произнес он, пуская чету Булгаковых в свой дворец.

Пузато-усатый дядя поначалу принял племянника сердито, но затем милостиво заключил его в объятья, приголубил и жену племянника. На обеденном столе их ждали неисчислимые яства, в ванне горячая вода без ограничений, и вырвавшиеся из страшной Галиции Миша с Таней чувствовали себя бродячими шелудивыми собаками, подобранными милостивым господином по недоразумению или, не дай бог, для проведения медицинских опытов.

– Полагаю, там, на фронте, не сахар, – сердито кряхтел Николай Михайлович.

– Да уж, не мед, – горько усмехался Михаил Афанасьевич, уплетая вкуснейший темный обжаренный хлебик по-московски с костным мозгом и лучком и намахнув пред этим три рюмки чистейшей водки, а не разбавленного фронтового спирта.

– Надобно будет с этим покончить, – благосклонно наливал из хрустальнейшего графина пузато-усатый дядька, мурлыкая себе под нос: – Раздаются серенады, раздается стук мечей… Завтра же тебя, голубчик, примет Георгий Ермолаевич, и больше мы тебя туда не пустим. Еще чего. Сколько ты хлебнул фронтового горюшка?

– Три с половиной месяца.

– Ну и довольно. Как там поется? «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный… Не пора ли мужчиною стать?» Инициация, так сказать, пройдена, мальчик мужчиною стал. Я тоже, голуби мои, начинал с полевых госпиталей. Это очень дисциплинирует будущего врача.

«Где же он мог начинать с полевых госпиталей?» – размышлял Булгаков. Дядя родился в конце шестидесятых и в последней Русско-турецкой войне в десять лет участвовать никак не мог, равно как и в покорении туркменских племен. Далее при Александре III Миротворце Россия вообще не воевала. А при Николае Александровиче дядя уже имел гинекологическую практику и поселился в Москве.

– Следующим шагом, милостивый государь, должно быть земство, – продолжал Николай Михайлович. – Война – огонь, земство – вода. Пройти огонь и воду, и тогда ты настоящий врач. Так-то. Кушайте, голуби мои, кушайте. Еда штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как. И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о войне и о медицине. Так что земство, и только земство. Пару годиков, не больше. Бери пример с меня. Как видишь, твой дядька прошел огонь и воду, а теперь… – Он обвел руками обстановку своего жилища, и в дальнейших пояснениях никто уже не нуждался. Как все просто. Ампутируй несколько сотен рук и ног, потом поработай земским врачом, и – извольте получить многокомнатные хоромы в центре Москвы!

Мать М. А. Булгакова Варвара Михайловна и Иван Павлович Воскресенский

[Из открытых источников]

И захмелевшему Мише стало казаться, что так и есть, все очень просто. Самое ужасное позади, земская практика – тьфу, да и только, а потом… Жизнь впереди заискрилась хрустальными гранями!

На другой день он отправился навстречу своему счастью в московское отделение Комитета государственного здравоохранения. Давний приятель Покровского, тоже гинеколог-акушер Георгий Ермолаевич Рейн, почетный лейб-хирург Императорского двора, член Государственной думы и Государственного совета, с первого сентября сего года был назначен главноуправляющим всей российской медициной на правах министра. Он принял молодого врача точно так же, как дядя, сердито, но любезно. Вскользь расспросил о том, каково это работать хирургом на нынешних фронтах, Булгаков столь же бегло обрисовал свой военно-полевой опыт и даже поведал о том, как сгорели исцеленные им раненые.

Дом Булгаковых на Андреевском спуске в Киеве

[Из открытых источников]

– Да-с. Вместо того чтобы строить и созидать, люди… – печально вздохнул Рейн. – Глупые существа. Какой уж тут гомо сапиенс? Скорее уж гомо стультус. Так-с… Куда бы вы хотели теперь определиться?

– Дядя советует поработать земским врачом, а уж потом…

– Что ж, похвально. Я найду для вас место. Отдохнете от всех фронтовых кошмаров. Поработаете годик, наберетесь опыта, а уж потом мы вас пристроим в Москве или где захотите. В Киеве, Петрограде… Вы ведь, батенька, нашего полку, гинекологического.

«Хорошо бы и квартирку, как у дяди», – так и подмывало ляпнуть, но Булгаков не ляпнул даже шуточно.

– Но сначала – в народ! – провозгласил Рейн.

Глава третья

Морфий

1917

Страшное галицкое гангренозное лето ампутировали, как ногу, и унесли куда-то в прошлое. Миша с Таней утерли пот со лба и распрямились в селе Никольском Смоленской губернии, куда его назначили земским врачом больницы на двадцать четыре койки с плохонькой операционной, скудной аптекой, но с огромным количеством книг в медицинской библиотеке. И с телефоном. При больнице находилась и двухкомнатная квартира врача.

Там, в прифронтовой зоне, они с Тасей испытали нечеловеческий ужас, и казалось бы – радуйтесь! Но вместо счастья наступила апатия. То, через что они прошли, приморозило душу. А здесь надо было и вывихи вправлять, и гастрит лечить, и сифилис, и даже, сверяясь с учебником, роды принимать. Там, на фронте, он ампутировал и мог не думать о дальнейших судьбах пациентов: выживут – не выживут? Здесь они обязаны были выживать, иначе труба. Первый страшный случай произошел через пару недель после приезда в Никольское. Рыдающий вдовец привез дочку лет шестнадцати:

– Доктор! Только чтоб не померла! Денег! Продукты будем доставлять… только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется – пущай.

– Да что случилось-то?!

– В мялку!.. В мялку!..

Оказалось, дочка его попала ногой в льняную мялку. Крови, пока везли, потеряла немерено, удивительно, что еще была жива. Левая нога от колена и ниже представляла собой сплошное кровавое мочало, из которого во все стороны торчали кости. Правая переломана, но спасти можно. Пульс едва прощупывался. На операционном столе лежала неземной красоты умирающая девушка, толстая рыжеватая коса свисала до полу.

– Не трогайте, доктор, вот-вот умрет, – шепнул фельдшер.

Но тонкая нить пульса продолжала прощупываться, и доктор Булгаков приказал впрыснуть камфару.

– Зачем, доктор? Не мучьте. Сейчас отойдет… Не спасете, – прошептала следом за фельдшером медсестра Степанида.

Но он не послушался, вкололи камфару, и Михаил Афанасьевич решительно приступил к делу, понимая, что медлить нельзя. Уверенными движениями быстро произвел ампутацию.

– Ловко же! – восхитилась сестра. – Не успели глазом моргнуть.

– Все равно умрет, – буркнул фельдшер.

– Умрет – не умрет! – разозлился Булгаков и принялся работать с правой ногой, вправил кости, наложил гипс.

– Живет… – удивленно прохрипел фельдшер.

Девушку увезли в палату.

– Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – приказал Булгаков.

А через два с половиной месяца счастливый вдовец снова появился, а с ним одноногая дочка на костылях, да резвая такая. Привезла в подарок полотенце с вышитым собственными руками ярко-красным петухом.

– В Москве… в Москве… – пробормотал растроганный Михаил Афанасьевич и стал писать адрес, где девочке устроят хороший протез.

И с того дня висящий в спальне горделивый и напыщенный петух помогал ему преодолевать рутину жизни земского врача. Он словно говорил: «Не вешай носа, Мишутка! Будь как я!»

Сколько парней в прифронтовых госпиталях остались без рук или без ног, но на них он набил руку так, что виртуозно быстро провел ампутацию, и выходит, они все спасли эту прекрасную девушку.

Зима началась в ноябре, а в канун наступления Рождественского поста во время деревенской свадьбы в соседнем Ромоданове лихо катались на санях, и невеста на крутом повороте выпала и сильно ударилась об ствол огромной сосны. Ромодановский врач прислал слезное письмо с просьбой приехать и помочь. А Михаил Афанасьевич только что напарился в бане. Но никуда не денешься, надо ехать. В дороге разыгралась метель, заплутали, вместо часа ехали целых три, и, когда доктор из Никольского прибыл, ему довелось стать свидетелем последней минуты жизни несчастной. Ничего не успел сделать. А на обратном пути, вдобавок ко всем переживаниям дня, на них в пурге напали волки, и спасло то, что обычно рассеянный Булгаков прихватил с собой заветный фронтовой браунинг. Достаточно оказалось семи выстрелов, чтобы злые четвероногие тени растворились в снежной метели. Вторая обойма не понадобилась.

Народ раздражал. Простой, русский, незатейливый и лукавый, неотесанный и беззащитный. Особенно привел в бешенство один приехавший на побывку артиллерист. Где-то в публичных домах Галиции подцепил дурную болезнь и теперь явился:

– Порошок от горла дай, дохтор.

Михаил Афанасьевич обследовал, объявил о характере заболевания, потребовал не общаться с близкими, не спать с женой, прописал мази – втирать в руки, ноги, грудь.

– Сифиль!.. В горле у мяне, говорю, болит, – гнул свое мужик. – Какой тябе сифиль! От горла дай лекарство, да и дело с концом.

Ушел недовольный и всему Никольскому рассказывал, какой доктор дурак. Сочувствовали: «Ой, не говори! Невнимательный, невнимательный!» Перед отъездом велел жене зайти на всякий случай показаться врачу и учесал обратно на фронт. Оказалось, всю семью успел заразить – жену через супружескую связь, а детишек и мать с отцом через бытовые предметы. Лечи теперь всех из-за этого болвана!

Вспоминая чеховского Дымова, он старался угождать людям, спасать их, а в ответ получал грубость и недоверие: «Ой ли?», «Чавой-то ты, доктор, загнул!», «Не спасешь мяне бабу, зарежу!» И однажды он вдруг сказал самому себе: «До чего же я тут… не наш! Словно и не русский».

Но он старался, справлялся, даже получил диплом лекаря с отличием, но здешнюю рутину ненавидел больше, чем фронтовую хирургию. Убегал от тоски в книги, но и они не спасали. А жена стала некрасивая, он смотрел на нее со стороны и ужасался: угораздило тебя, дурака, на ней жениться! Молчаливая, покорная и печальная Тася раздражала. Она считала его героем войны и влюбилась еще больше. А когда он бывал несправедлив, сердился на нее по делу и не по делу, смотрела по-собачьи: зачем же ты так?

Требовалось избавиться хотя бы от одного источника раздражения, и зимой он поехал в Москву ходатайствовать о своем переводе из Смоленской губернии. Обременять добродушного, но сердитого дядьку не стал, снял дешевенькую комнатку рядом с Обуховым, раз в три дня ходил обедать к Николаю Михайловичу. С удовольствием выслушивал его речи и даже подумывал написать о Покровском рассказ. Доктор Булгаков продолжал время от времени пописывать, тайком мечтая о чеховской славе.

Дядька завел себе доберман-пинчера и проклинал глупого пса:

– Несусветный дурак! Калоши жрет, мне пришлось все выбросить и новые купить.

– Его хлыстом нужно отодрать, – предлагала одна из домработниц, на что Николай Михайлович возражал, что никого бить нельзя, а воспитывать нужно лаской, и только лаской.

– Иди-ка сюда, паршивец! – звал он пса, и тот полз к нему на брюхе. – Зачем ты, хулиган, чучело совы распотрошил? Зачем профессора Мечникова разбил? Ты что, противник эволюционной эмбриологии?

Живя в Москве и не стремясь поскорее вернуться в Никольское, Булгаков вскоре сблизился с заманчивой женщиной, живущей в соседней квартире. Все случилось легко, не потребовалось долгих ухаживаний, словно и она ждала этой встречи. Внешне они оставались просто соседями, а по ночам она приходила к нему, и они тайно проводили время.

По службе он давно уже получил отказ, но все писал Тасе про бюрократические проволочки, будь они неладны. Верная жена, пользуясь учебником, кое-как замещала его, приезжал помогать ей врач из Ромоданова, и даже на Новый год она не могла поехать в Москву. А он встретил этот 1917-й с другой женщиной, и ночные сладкие встречи продолжались весь январь и февраль, до самой революции, сбросившей с трона последнего русского царя. Любезной соседке срочно понадобилось ехать в Петроград к мужу, причем – навсегда. Она взяла с него слово, что он не станет искать ее, и Михаил Афанасьевич наконец вернулся в Никольское.

И как же после грешной и сладостной московской зимы еще больше опротивело ему Никольское! Он ложился в кровать с женой, а грезилась тайная обуховская подруга. Пылкая, в отличие от рыбы по имени Таня.

В мае случилось ему совершить такое, за что и сам себя зауважал. Привезли бабу с поперечным положением плода. То, чего он больше всего боялся, поскольку не имел практики родовых патологий. Доселе он уже не раз принимал роды, причем и тяжелые. А однажды, проникая во влагалище, обнаружил там кусок сахара-рафинада – таковым способом повивальная бабка, полная дура, пыталась выманить ребенка из утробы!

Но поперечное положение ему досталось впервые. Кликнул Тасю, та принесла том Додерляйна, он время от времени к ней выбегал, злобно листал страницы, но в глазах все скачет, слова непонятные. А самое главное – поворот на ножку… прямой, комбинированный… непрямой… Семь бед – один ответ. В очередной раз вернулся в операционную и по какому-то наитию принялся производить этот самый поворот на ножку. И вдруг произошло затмение, все промелькнуло в один миг, и вот уже Степанида встряхивает младенца, похлопывает его, погружает то в теплую, то в холодную воду, и младенец оживает, кричит.

Булгаковская Москва. Дом на Пречистенке, 21/1, в котором жил Н. М. Булгаков, дядя М. А. Булгакова. Впоследствии стал прототипом профессора Ф. Ф. Преображенского в «Собачьем сердце»

[Фото автора]

– Жив?

– Еще как жив! Вы, доктор, маг и волшебник, так ловко поворот на ножку совершили! Уверенно так. Должно быть, много таких случаев в вашей практике бывало.

– Первый.

– Да ладно заливать! Молодец вы у нас, доктор Михаил Афанасьевич.

Перечитав Додерляйна, он удивился, насколько теперь ему стало понятно, а главное, как он по наитию выполнил все в точном соответствии с указаниями замечательного немца. Но что еще удивительнее, вскоре один за другим последовали еще два случая поперечного расположения плода, и доктор Булгаков блестяще выполнил тот самый поворот на ножку, который еще недавно повергал его в трепет!

И как-то стало легче. Он нашел упоение в спасении этой беззащитной малышни, юношей и девушек, взрослых и стариков. Здесь теперь стал его фронт, его передовая, где нужно не геройствовать, а спокойно и уверенно совершать ежедневный подвиг самопожертвования. И этот грубый и неотесанный народ вдруг с благодарностью увидел в нем спасителя, доктора Булгакова!