Полная версия

За мной, читатель! Роман о Михаиле Булгакове

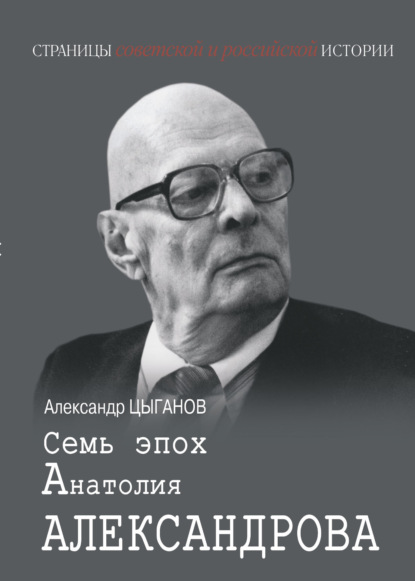

Шкаф из квартиры Булгаковых в Нащокинском переулке

[Музей М. А. Булгакова. Фото автора]

Сейчас Булгаков решил довериться старому другу и согласился прочесть ему вслух нецелесообразную пьесу. Читая, он чувствовал, как улетучивается головная боль, а вместе с ней и жгучее отвращение к написанному.

– Восхитительно! – воскликнул Сергей Александрович, дослушав до конца. Подошел и от души поцеловал автора. – Я представляю все трудности задачи и в восторге от виртуозности исполнения! Образ героя сделан так, что, если он уходит со сцены, ждешь не дождешься, чтобы он скорее появился опять.

– Это правда?

– Правда! Разве я когда-нибудь врал тебе? – И Ермолинский продолжал рассыпаться в восторгах.

Пришла жена Ермолинского, всеобщая любимица армянка Марика, и все вместе сели обедать. Наконец-то злобно-желчное сменилось облегчением, светлой радостью.

– Марика, а точно ли, что Люся вполне сошла бы за армянку? – в неведомо какой уже раз спрашивал Булгаков.

– Чистая армянка! – снова уверяла Чемишкиан, и это почему-то его веселило и радовало.

После обеда с пяти до семи, по своему обыкновению, Булгаков прилег поспать. Потом снова сидели и живительно общались, подключился Эрдман, а поздно вечером Михаил Афанасьевич отправился провожать гостей – от Нащокинского до Мансуровского пятнадцать минут пешочком. Наконец-то он решил вылезти из своей зашторенной норы!

Вернулся в час ночи, подвыпивший и веселый, жарко обнял, стал горячо целовать…

А на другой день сел за итальянский, которому принялся обучаться в этом году. Неужели отхлынула беда?

– Ну вот, и почему надобно было возвращаться? – возмущалась Люся. – Сейчас бы уже неделю, как в Черном море нежились. А то – на дачу в Сесиль к Ермолинским не поедем, потому что там, видите ли, нет купания…

– Не ворчи, голубка. Согласен, можно было ехать дальше. Но теперь уж в Тулу не вернемся. Нецелесообразно.

– Запрещаю тебе произносить это античеловеческое слово!

– У Наполеона был Тулон, где у него произошел взлет, а у меня – Тула, где я испытал падение. Надо Тулу переименовать в Ватерлоо.

Позвонили из газеты «Московский большевик» с вопросом, когда ожидается постановка.

– Да вы что, не в курсе, что пьеса не пойдет?!

Булгаков тотчас оживился:

– А Эрдман говорит, вся Москва знает. Нет, надо мне срочно садиться и писать ему. Ему, ему!

Елена Сергеевна посмотрела на него столь выразительно, что в ее взгляде без комментариев и сносок читалось: «И ты ему до сих пор веришь?» И писать ему-ему Михаил Афанасьевич так и не сел. Зато сел дорабатывать то самое «Копыто инженера», которое уж давным-давно стало «Мастером и Маргаритой». Прорисовывал сцену в Торгсине.

Дни влачили свое жалкое существование. Друзья советовали им уехать подальше из Москвы, Калишьян извинялся за фразу о мостике, мол, ее вообще не было, это дурак Сахновский придумал, но ни о деньгах, ни о квартире не проронил ни словечка. Зато выскочил с новым предложением:

– А напишите пьесу о современных советских людях, а? Полетит, как бабочка, порхая. К Новому году успеете? Вот было бы шарман! Нет? Ну, ладно. Жаль. Тогда вот что: дайте-ка мне экземпляр «Бега». Что-нибудь попробую, хотя гарантий никаких.

Поскольку обиженный на весь мир автор «Батума» еще мог передумать и согласиться куда-нибудь поехать, с наймом новой домработницы не спешили, и Елена Сергеевна собственноручно с каким-то непонятным азартом надраивала квартиру. Жизнь кое-как налаживалась, головные боли мучили Михаила Афанасьевича все меньше и меньше, он стал часто гулять, почти всегда в одиночестве, иногда с милой женой, увлеченно правил «Маму», как он иногда сокращенно называл «Мастера и Маргариту», продолжил штудировать итальянский, и даже вернулся интерес к политике, за которой он всегда следил, как иной заядлый футбольный болельщик отслеживает малейшие изменения турнирной таблицы чемпионата.

– О! Агитпроп в Москву прилетел! – Это он про Риббентропа.

Весь год в Европе укреплялся механизм жестоких сил, в Испании кончилась победой Франко гражданская война, словаки отделились от чехов под власть Гитлера, и Гитлер заграбастал Чехию, превратил ее в протекторат Богемия и Моравия. Затем фюрер с усиками, как у Чарли Чаплина и многих советских военачальников, забрал у литовцев Клайпеду, она же Мемель, и потребовал у поляков Гданьск, он же Данциг. Поляки заартачились, и он мгновенно разорвал с ними пакт о ненападении. Сталин предложил Польше впустить Красную армию, чтобы в случае нападения Германии вместе отразить агрессию, но в тот черный день, когда сорвалась поездка в Батум и случилось позорное возвращение из Тулы в Москву, гордые шляхтичи заявили, что обойдутся без русских, имея наисильнейшую армию в Европе. Покуда Михаил Афанасьевич пребывал в меланхолии и мигрени, англичане и французы уговаривали поляков не артачиться, но те гордо фыркали: уж лучше костьми ляжем, но не допустим, чтобы русская пся крев приперлась нас защищать. И вот в итоге в Москву прилетел министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, встретился в Кремле со Сталиным и подписал пакт о ненападении, на котором взаимную подпись поставил нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, одновременно он же и председатель Совета народных комиссаров, то бишь номинально – президент государства рабочих и крестьян.

– Вот так этим полякам и надо! – сердито радовался Булгаков, шурша газетами. – Не захотели с нами дружить – получите пакт Молотова – Агитпропа! Плесни мне еще кофейку, душа моя. И скажи, чего это ты каждый день все намываешь, натираешь? Разуверилась, что нам новую квартирку выхлопочут?

– Напротив, маленький, я рассуждаю по закону подлости: чем я больше сил вложу в обихаживание этого жилья, тем скорее нам с небес упадет новое.

И она еще наняла полотера с уборщицей и мальчиком на подмогу, а видя, что благоверный намерен твердо торчать в Москве, все-таки сговорилась с приходящей домработницей.

– Ей-богу, как будто у нас не жалкая квартирешка для писак третьего разряда, а особняк Рябушинского! – ворчал человек, пожизненно измученный квартирным вопросом, ибо давно уж миновали те времена, когда они с Люсей ликовали, обживая нынешнюю кооперативную трехкомнатку.

Елена Сергеевна наконец съездила во МХАТ, вернула тысячу рублей командировочных, документы и 250 рублей за ее билет до Тбилиси. Приехала взбешенная, как Гитлер:

– Недешево нам обошелся день четырнадцатого августа! Ты бы все же побывал в театре, а то на меня там все сегодня смотрели, как на вдову.

– Ну уж нет уж, не дождутся моей смерти! – возмутился Булгаков. И на другой день отчалил в Камергерский, где проходил предосенний сбор труппы. Помимо прочего поговорили и о «Батуме», но до того занудно, что у Михаила Афанасьевича опять разыгралась мигрень, покуда присутствовавший главный дирижер Большого театра Самосуд не рассмешил всех:

– Товарищи, а нельзя ли из этого оперу сделать? Ведь опера должна быть романтической. Что вы смеетесь? Я не понимаю.

– Ой, спасибо тебе, Самуил Абрамович! – обнял его Булгаков. – Дельное предложение. Отчетливо вижу, как Сталин поет царским солдатам: «Не смейте стрелять! Не смейте стрелять! Не сме-э-э-э-йте стрелять!» А еще лучше балет: Сталин на цыпочках вертится вокруг своей оси.

– Фуэте.

– Оно самое.

Вернувшись домой, он сначала со смехом рассказал о милейшем Самуиле Абрамовиче, а потом снова пригорюнился:

– Тяжело, Люсенька! Если бы ты знала, как я раздавлен! Выбит из строя окончательно.

– Даже не знаю, маленький, как мне тебя разуверить, ведь не все так плохо, – прижав его голову к своей груди, горячо заговорила она. – Даже совсем не плохо. Пьесу не ставят, но Виленкин позвонил только что перед твоим приходом – гонорар выплатят полностью. Видишь, как тебя ценят?

– Вот если бы он ценил! – всхлипнул Булгаков.

– Он! Ага. Чтобы, как царь Николай Пушкина, вызвал, а потом сказал: «Сегодня я разговаривал с умнейшим человеком во всей России».

– Что-то вроде этого.

– Да разве царь потом уберег Пушкина? Ни хрена он не уберег его.

– Ну, хотя бы оставшиеся долги все выплатил за него.

– А у нас нет долгов!

– А Сталин бы и не выплатил… – произнес Михаил Афанасьевич и вдруг встрепенулся, прислушался. – А представляешь, он вдруг позвонит и скажет: «Товарищ Булгаков, вы очень огорчены, что не станут ставить вашу пьесу? А давайте мы из нее киносценарий сделаем и фильм снимем, что вы на это скажете?» – «А режиссер кто?» – «Ну, конечно, не Эйзенштейн. Михаил Ромм вас бы устроил?» – «Вполне, товарищ Сталин». – «Киностудия “Мосфильм” вам годится?» – «Хорошая киностудия, Иосиф Виссарионович». – «Ну и договорились. Завтра вам позвонят с киностудии».

– Да, это хорошо было бы, – вздохнула Елена Сергеевна. – За киносценарии тоже солидно платят. Нет-нет, ты только не подумай, что я такая алчная. А Ромм, это же который «Ленин в восемнадцатом году»?

– Он самый.

– А что, неплохо бы.

На другой день утром прозвенел телефон. Как обычно, подошла Елена Сергеевна:

– Алло? Откуда?! – Она зажала микрофонную чашку и с дикими глазами рявкнула: – С киностудии! – и добавила тише: – Какой-то Фролов.

Он вскочил, приблизился к ней.

– «Союздетфильм»? – продолжила разговор Елена Сергеевна. – Это, конечно, прекрасно, но вы поставлены в известность, что пьеса запрещена к постановке? И соответственно к постановке в кино тоже. Наверное. Ага. Ну, понятно. Хорошо, я передам Михаилу Афанасьевичу. До свиданья.

– Вот тебе и звонок, о котором я вчера мечтал, – произнес Булгаков, когда жена повесила трубку. – Только в карикатурном виде. Вместо «Мосфильма» – «Детфильм». А что, это хорошая идея! Фильм про Сталина маленького, как он хороших детишек от злых защищает, как зверушек спасает от мерзкого буржуя…

– Как под фаэтон попадает, как его околоточный за ухо драит.

– Судьба словно смеется надо мной, устроила из моей жизни «Комеди франсэз». Так что они сказали?

– Сказали, что все равно хотят с тобой повстречаться, обсудить планы, мол, почему бы тебе не попробовать себя в киносценарии. Они обсудят все и сегодня перезвонят.

Удача, как и беда, приходит внезапно и сразу. Вскоре позвонил Калишьян и сообщил, что деньги можно получить хоть завтра. И еще, что с Булгаковым хочет лично повстречаться Храпченко – новый исполняющий обязанности председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме.

– А это не будет такой же бестолковый и бессмысленный разговор, как вел Керженцев после «Мольера»? Тогда Михаил Афанасьевич еще хуже будет себя чувствовать. Ни в коем случае? Ну, ладно, передам.

Потом позвонил какой-то Стриловский, режиссер днепропетровского Театра русской драмы, интересовался: «Батум» временно запрещен или насовсем? Просил прислать «Дон Кихота», хочет ставить. И весь день звонили разные люди и говорили хорошие слова о том, какой Михаил Афанасьевич замечательный и великий.

Жизнь снова кидала зацепки, и взбодренный Булгаков принялся узнавать все про «Союздетфильм». Оказалось, там снимают не только «Доктора Айболита» и «Василису Прекрасную», но и «Детство Горького», «В людях», «Юность командиров», «Высокую награду», а сейчас начали снимать фильм, где в роли Сталина будет фигурировать актер Геловани, уже игравший Иосифа Виссарионовича в «Выборгской стороне», «Человеке с ружьем», «Ленине в 1918 году».

– Надо мне снова почаще воображать себе, как я со Сталиным разговариваю, – бормотал Булгаков. – Оно и будет сбываться.

Но день прошел, а ни из какого «Союздетфильма» никакой Фролов не перезвонил. И на другой день тоже. Булгаков побывал в Камергерском, но получил лишь небольшую часть гонорара, побывал в Большом театре, но пригласивший его туда Храпченко сам не явился, и вечером – опять подавленное состояние, вздохи:

– Я нецелесообразный человек. Не-це-ле-сообразный. И от того никуда не деться. Хай живе – нехай живе… А не надо было выбрасывать браунинг. Поступок нецелесообразный.

Глава пятая

Так ото ж

1918

Да, читатель, его по-прежнему колотили ломки, и Тася впрыскивала трижды в день по три шприца с тремя граммами проклятых белых кристаллов. Но при этом что-то изменилось. Сделалось не так беспросветно страшно, как прошлой осенью и уходящей зимой.

Его обследовали и признали неспособным к государственной медицинской работе по причине далеко зашедшего морфинизма, сняли с воинского учета, и жена повезла свое злое чудовище в Москву, снова к дядьке Николаю. Тот призвал знакомых врачей, и те поначалу взялись лечить несчастного промываниями шестипроцентным бромовым раствором и сорокапроцентным раствором глюкозы, а также снотворным, но того вдруг стала одолевать идея-фикс:

– В Киев! Понимаешь, Тася, я чувствую, что в Киеве спасусь. Ведь я там родился и вырос. И тебя встретил. Там-то мы морфýшку и прикончим, сволочь такую.

Доктор Покровский поначалу обиделся, но потом махнул рукой:

– В Киев так в Киев. Может, он и прав, ежели чует.

И Булгаков отправился в отчий дом. В дорогу ему выдали крылья – Московский воинский революционный штаб выписал удостоверение о том, что врач резерва Булгаков, работая в Смоленской земской управе в селе Никольском и городе Вязьме, исполнял свои обязанности безупречно. В Киеве еще стояла советская власть, а в отчем доме Мишу и Таню встречали младшие Мишины братья – студент медицинского факультета Коля и гимназист старших классов Ваня, сестра Вера с мужем Николаем, потомком знаменитого Дениса Давыдова, да еще племянник Костя, за свою азиатскую внешность прозванный Японцем.

А вот мама не встречала – Варвара Михайловна вышла замуж за давнего друга семьи Булгаковых, известного киевского врача Ивана Павловича Воскресенского, и поселилась в его доме вверх по Андреевскому спуску, напротив Андреевского храма. Они явились с визитом через пару дней. Жестокие дети долго не могли простить матери второе замужество и лишь теперь мало-помалу стали привыкать и прощать.

В первые дни Булгаков старался изо всех сил, чтобы никто из домашних ничего не заподозрил о его несчастье, тайком посылал жену по аптекам, тайком укалывался. Он искренне вознамерился избавиться от морфýшки и начать новую здоровую жизнь. Над входной дверью вскоре засияла табличка: «Доктор М. А. Булгаков. Венерические болезни и сифилис. 606–914. Прием с 4-х до 6-ти». Цифры, непонятные для обычных людей, сигнализировали больным, что здесь лечат лучшими средствами – препаратами, синтезированными Паулем Эрлихом, сальварсаном № 606 и неосальварсаном № 914, а значит, у врача высокая квалификация. К обозначенному промежутку времени приема больных Михаил Афанасьевич старался привести себя в полный порядок, чтобы посетители не заподозрили в нем морфиниста. Просторный двухэтажный дом на Андреевском спуске позволял открыть врачебный кабинет с комнатой для ожидания, никому из домашних не пришлось потесниться.

В первый день весны советская власть в Киеве кончилась. Во время заключения Брестского мира между Германской империей и Советской Россией руководство Украинской народной республики тайно договорилось с немцами, что те помогут изгнать с Украины большевиков. Войска атамана Петлюры, опираясь на германскую армию, быстро дошли от Галиции до Днепра и вошли в Киев. Забор, на который выходили фасадные окна дома Булгаковых, доселе украшала надпись: «Вся власть Советам!» Теперь ее замазали черной краской, и засияли огромные белые буквы: «Слава Украïнi!» По городу, где доселе украинцы составляли менее четверти населения, стали разгуливать петлюровские гайдамаки в обычных военных шинелях, но во множестве попадались и колоритные фигуры в синих жупанах и шароварах, в казачьих папахах и кучмах, иные даже с оселедцами, свисающими с обритых голов, с серьгами в ухе. К доктору Булгакову метнулись сии вояки бесплатно лечить дурные болезни: бо грошей немае, гроши будуть пизнише.

Но не успел Петлюра провести на Софийской площади парад всех своих пятнадцати тысяч войска, как в город вошли немцы, и – туды повернувси, сюды повернувси – пропали жупаны, шаровары, оселедцы и кучмы, оставшись лишь на гербе Украинской державы. Яркая опереточная жизнь ряженых героев потускнела, и в обыденность вплелись мундиры немецких солдат и офицеров, каски, похожие на тазик цирюльника. Глядь-поглядь – и «Слава Украïнi!» зныкла, забор опять замазали и на сей раз написали готическими буквами: «Ordnung halten!» – «Соблюдайте порядок!»

И порядок наладился, зацвели каштаны, германские офицеры и унтеры исправно платили доктору Булгакову за услуги, ряженые петлюровцы исчезли, как смешной и нелепый сон. В конце апреля гетманом всея Украины с одобрения немцев провозгласили землевладельца Скоропадского. Откуда-то с небес появились продукты и напитки, жизнь пошла какая-то бесшабашно довоенная, а с наступлением жары на днепровских песчаных пляжах стало яблоку негде упасть. Поселившийся в Киеве Вертинский пел на своих концертах, оплакивая юнкеров, погибших в Москве и Киеве:

– Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожавшей рукой…

За домом Булгаковых поднималась гора Вздыхальница, и доктор Булгаков, скрываясь в ее густых лесах, после приема посетителей, вздыхая, делал там себе укол и поднимался на смотровую площадку, с которой открывались великолепные виды на Киев. Увы, но долго утаивать свой недуг от родни он не сумел. Иной раз на него накатывали провалы в памяти, и он не помнил, как швырнул в жену пустой шприц, когда та не смогла достать в очередной раз морфýшку. В другой раз – зажженную керосиновую лампу, и чудом не случился пожар. А однажды и вовсе с криком: «Волки!» стал целиться во все стороны из своего фронтового браунинга и едва не выстрелил в бедную Тасю. Она завизжала от страха, прибежали Коля и Ваня, повалили старшего брата, выхватили из его руки пистолет, чтобы хорошенько припрятать.

Наличие такого жильца больше всего раздражало супругу домовладельца. Архитектор и инженер Листовничий разбогател еще в начале века, построив несколько гимназий, перестраивая и делая более пышными фасады домов богатых киевлян. Самое же знаменитое архитектурное сооружение он воздвигнул в Виннице – пышный дворец капитана Четкова. Разбогатев, Василий Павлович выкупил у негоцианта Мировича дом № 13 на Андреевском спуске и сам переехал на первый этаж, оставив более благоустроенный второй семейству Булгаковых.

Жена Листовничего, полячка Ядвига Викторовна, была на тринадцать лет старше мужа и очень беспокоилась за их единственную дочь Инночку, как бы ее не соблазнил какой-нибудь из венерических пациентов доктора Булгакова. Она требовала, чтобы муж запретил врачу частную практику в их доме, но тот старался успокоить пятидесятипятилетнюю супругу. Однако вскоре случилось нечто, сильно настроившее архитектора против венеролога. Увидев личную подпись домовладельца «ВасЛис», насмешник Булгаков стал называть его Василисой, и прозвище распространилось. Узнав об этом, Василий Павлович рассвирепел:

– Знаете что, господин доктор! Сифилис, да в придачу морфий! Что-нибудь одно, милейший господин! Или съезжайте к чертовой матери!

А вскоре к ненавистникам венеролога и морфиниста добавился новый персонаж его будущих сочинений. В Киев с воцарением Скоропадского вернулась любимая Мишина сестра Варя, ясноглазая красавица с рыжеватой копной пышных волос. Он ее боготворил, а вот мужа быстро возненавидел. Леонид Сергеевич Карум происходил из курляндских немцев и все делал с немецкой безупречностью («орднунг хальтен»), с отличием окончил гимназию, с отличием – Киевское военное училище, с отличием – петроградскую Александровскую военно-юридическую академию и параллельно – юридический факультет Московского университета. Блеск! Лощеный, в безукоризненной капитанской форме, усы подкручены кверху, подтянутый. На фронте поймал несколько наград и являл собой эдакого боевого офицера, вышедшего из пламени и дыма, на всех смотрел с ироничной тонкой улыбкой, в глазах – превосходство. Едва разразилась революция, он – председатель Киевского совета офицерских депутатов, с ликованием встречает падение монархии, на руке пышная красная повязка. Потом с молодой женой метнулся в Москву, но там что-то не заладилось, Леонид и Варя вернулись в Киев. Немцы, фактически распоряжавшиеся всем в городе, мгновенно пристроили своего единоплеменника на хорошее место, в чине сотника украинской армии на должность в судебное управление военного министерства, окладище такой, что всех обитателей дома № 13 прокормить можно. Венерические доходы доктора Булгакова на его фоне мигом потускнели.

– Вы, Михаил, чрезмерно любите покутить с друзьями, и наша коммуна трещит по швам, когда они к вам заявляются, – назидательным тоном принялся выговаривать Карум уже в июне. – Возможно, в Вязьме вам много платили, и вы привыкли. Но теперь мы все ответственны за процесс выживания.

– Я, господин капитан, хоть наград и не снискал, но жизнь прифронтового хирурга едва ли слаще службы офицера, – едва сдерживая гнев, ответил Михаил Афанасьевич. – А уж в земстве, будьте покойны, я вообще на бобах сидел. И нечего на меня взирать со своей патентованной улыбкой.

– Как-как? Патентованной? Хм… К тому же ваше увлечение морфином…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.