Полная версия

За мной, читатель! Роман о Михаиле Булгакове

Но не успел он досказать, что замечательные, как в вагон вошла весьма дородная почтальонша и рявкнула:

– Булгактеру телеграмма! Булгактер есть тута?

Бригадирское купе снова покатилось со смеху.

– Экий симбиоз Булгакова с бухгалтером! – задыхался потомок шотландских полководцев.

Но, глянув на бригадира, все поразились тому, каким серым вдруг сделалось его лицо, еще недавно пламеневшее румянцем жизни.

– Это не бухгалтеру письмо, а Булгакову, – произнес он загробным голосом.

Почтальонша двинулась дальше по вагону:

– Телеграмма Булгактеру! Булгактер!

– Стойте! – окликнул ее Михаил Афанасьевич, выскочив из купе. – Давайте сюда! Глянем, кому именно там написано.

– Булгактер, что ли? – возмутилась грузная женщина, хрипя от жары и одышки. – Я что, не громко ору разве? С первого раза не слышал? Тебе, что ли? – И она протянула ему телеграмму.

Гром среди ясного неба воистину случается! Глянув в текст, первым делом все увидели черные, слишком черные заглавные буквы на белой бумаге: «=НАДОБНОСТЬ ПОЕЗДКИ ОТПАЛА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ МОСКВУ =КАЛИШЬЯН++». И померещилось, что бумага черная, а буквы на ней – как молнии. А два крестика – могильные.

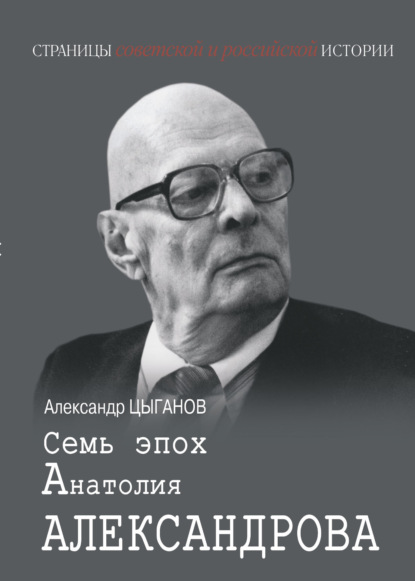

Экспликация квартиры Булгаковых на улице Фурманова, д. 3/5 (ныне – Нащокинский переулок)

[Музей М. А. Булгакова]

Не мгновенно, но скоро до всех дошел смысл пяти страшных слов, написанных исполняющим обязанности директора МХАТа Калишьяном.

– Это не шуточки, – промолвил Лесли.

– Да почему же отпала-то?! – тихо простонал Булгаков.

– Распишитесь, – потребовала почтальонша, протягивая ему карандаш, как еще недавно на перроне протягивали блокнотики и листки желающие получить автограф. Теперь же ставить подпись ему сделалось больно, будто карандаш оказался раскаленным гвоздем. Почтальонша исчезла в жарком августовском мареве, а они так и стояли, вперившись в убийственную телеграмму.

Поезд сделал робкий толчок, отъезжая от Серпухова, и первым очнулся Виленкин:

– Выходим! В Москве разберемся. – Он ринулся в свое купе, схватил чемодан, выкинул его в распахнутое окно, сгреб с вешалки летний пиджак, брюки, рубашку и галстук и прямо в пижаме бросился к выходу. Машинально следом за ним то же проделал и Лесли. Крикнул, убегая:

– А вы?

– Мы все равно поедем. Хотя бы отдохнем там! – отчаянным голосом ответила Елена Сергеевна, вернулась в купе, усадила там Михаила Афанасьевича, как снулую рыбу, и помахала оставшимся в Серпухове режиссеру и театроведу.

Поезд набирал ход, двигаясь дальше на юг. Несколько минут горестно сидели и молчали.

– Да как же так-то?.. – наконец пробормотал Булгаков. – Не зря я вчера предчувствовал. Помнишь, Люся, я же сказал, что никакого толку ехать.

– Что значит, «никакого толку»?! – возмутилась жена. – Во-первых, по приезде в Батум все разузнаем. Во-вторых, просто пару недель отдохнем, в море накупаемся, позагораем. Здоровье-то…

– Но нас теперь там никто не поставит на довольствие.

– И начхать. Деньги есть, достаточно. Представь, что мы просто поехали за свой счет отдыхать, а не так, на халяву.

– Булгактер… – Он снова вперился в телеграмму. – Какой булгактер, если четко пропечатано: «Булгакову». Чертовщина… Но что могло случиться?

Бригадирское купе, еще несколько минут назад полное веселья, превратилось в подобие склепа – где стол был яств, там гроб стоит. Подвыпивший человек, получив радостное известие, удесятеряет в себе прилетевшую радость, а получив плохую новость, воспринимает ее как гибель всего человечества.

– Погоди унывать, маленький, – взяла руки мужа в свои теплые ладони ласковая жена. – Еще же ничего до конца не понятно.

– Да что тут непонятного! – взвыл убитый горем бригадир, отныне разжалованный до простого пассажира, едущего банально отдыхать и купаться в море. – Не до конца? Тогда зачем бы Калишьян свою телеграмму? Все до предела категорично. Надобность поездки отпала.

– И что?

– А то, что спектакля не будет, вот что.

– Ты в этом уверен? А может, просто принято решение, что тебе не нужно ехать в Батум и что-то там довыяснять. Ведь пьеса и без того уже состоялась. Вот и сообразили, что незачем нам там валандаться.

– Тогда тем более надо возвращаться в Москву. Какая там следующая остановка?

– Зачем, Миша? Почему мы не можем позволить себе пару недель отдыха на море? Ну хотя бы десять дней.

– А если требуется мое присутствие именно в театре?

– Я тебя умоляю! Десять дней эти шалберники вполне могут и без тебя обойтись.

– Десять дней… – убито повторил Михаил Афанасьевич. Он прилег, закинув руку под голову, и молча смотрел в потолок купе. Елена Сергеевна прибрала со столика и тоже прилегла, время от времени поглядывая на мужа.

Молчание продолжалось долго. Наконец Булгаков произнес:

– Он убил меня.

– Кто? – всполошилась Люся. – Сталин?

– Да какой Сталин… Калишьян своей телеграммой. – Снова долгое молчание. – Если честно, я не верил, что спектакль пойдет.

– Да почему же?

– Вот был бы я Сталин. Я бы рассудил так: в кино ладно, там сняли, кое-где подправили и будут впредь показывать без изменений. А в театре этом шальном? Какой-нибудь босявка актеришка на сорок пятом представлении придет с похмелья или вообще подшофе, и все заржут: «Гляньте, Сталин-то пьяный!» Как углядишь? А еще в других городах станут пьесу крутить, там вообще пес знает что может случиться. Нет, Люсенька, театр штука ненадежная, и мудрый Иосиф сообразил, какие могут быть непредвиденные сальто-мортале. Как ты считаешь?

Она в ответ тяжело вздохнула и призналась:

– Если честно, я тоже об этом думала. Но наивно надеялась на чудо. Ведь какой был бы головокружительный взлет! Первая пьеса о Сталине, и автор – Булгаков!

– Я бы над всеми воспарил. Всем бы сверху фофанов надавал. Как Балда попу. У нас бы и квартирка новая, и дачка, глядишь… В Переделкине. К примеру, которая раньше Авербаху принадлежала. Сколько эта гадина моей крови попила! Там, поди, еще где-то следы… Когда он о портьеры свое жало вытирал кровавое. Или прямо об обои.

– Но, однако, заметь, сколько таких, как он, тебя травили, и где они теперь? – взбодрилась Елена Сергеевна. – Авербах расстрелян, Орлинский расстрелян, Киршон, Пикель, Гроссман-Рощин, Селивановский – все в могиле, и это только навскидку. А ты жив-живехонек. Они все требовали расправы над тобой, а в итоге… Как говорится, живи спокойно, и мимо твоего дома пронесут гроб твоего врага.

– Не умею, Люся, жить спокойно, – сердито фыркнул он. – Вот стану покойником…

– Хватит! – стукнула она кулаком по столику. – Надоело слышать твои унылые предсказания. «До пятидесяти не дотяну…» А ты скажи: «До ста буду и больше!» Так что не мрачней, едем себе дальше, будто ничего не случилось. Слышишь?

– Да слышу, слышу. Едем, конечно… Море, солнце юга, почти Италия… Какая там следующая остановка?

– Батум!

– Надо же, какие божественно глупые и счастливые три часа до Серпухова… Как мальчишки в ожидании прихода родителей, которые всыпят им ремня за то, что они дома натворили. А они ухохатываются. И вдруг – удар судьбы. И все кончено.

– Зато какие три счастливых часа, Миша! Их уже ничем не перечеркнешь. Как смертью не перечеркнешь все счастливые мгновения жизни. Слышишь, маленький?

Он молчал, и она уже ничего не могла с ним поделать. Следующая остановка была Тула. За пятнадцать минут до нее он рассчитался с проводником и стал переодеваться из пижамы в летний костюм кремового цвета, а ей ничего не оставалось делать, как тоже расстаться с шелковым халатиком, вернуться в платье.

– Так надо, Люся, – сказал он. – Вдруг да еще можно что-то исправить, а для этого нужно мое присутствие в Москве. Вдруг он возьмет да и позовет наконец для разговора.

– Не позовет. Но… Как знаешь. Жаль, конечно, что не будет моря.

В отличие от театроведа и режиссера-ассистента, они не покидали поезд впопыхах, сошли чинно-благородно. Тут же им вручили повторную молнию, в точности такого же содержания, как и серпуховская.

– Судьба стучится в дверь дважды, – мрачно произнес Булгаков.

Рабочий угол М. А. Булгакова в квартире в Нащокинском переулке, где письменным столом служило александровское бюро

[Музей М. А. Булгакова]

Окошко кассы оказалось безжалостно закрыто, зияла надпись: «Сегодня на Москву нет».

– Что-то в глазах рези какие-то, – совсем раскис Михаил Афанасьевич, садясь на привокзальную скамейку.

– Посиди, я пойду машину искать, – приказала Елена Сергеевна.

Но никаких машин не наблюдалось. Трястись в автобусе не хотелось. Заботливая жена битый час ходила и спрашивала у всех подряд, как бы срочно в Москву уехать. Наконец какая-то тетка вспомнила про какого-то Арнольда, что он возит, и еще через полчаса к вокзальному подъезду подкатил шикарный новенький ЗИС представительского класса.

– Сколько вас? – спросил Арнольд, явно удрученный невыносимой жарой.

– Двое.

– Садитесь.

– Слава богу, – шептал Михаил Афанасьевич, усаживаясь на заднее сиденье. В салоне автомобиля не так ярко, и поначалу он перестал заслонять глаза от солнца, но вскоре и те лучи, что проникали в салон, стали для него мучительными.

– Голова? – спросила Елена Сергеевна.

– Раскалывается.

– Немудрено после шампанского и коньяка.

– Тут иное, – тихо и обреченно произнес муж.

Однако Арнольд ехать не спешил, прогуливался по привокзальной площади, покуривал, с кем-то беседовал дружески, с кем-то перебрехивался. Так прошло минут сорок, прежде чем он заглянул в машину:

– Удобно вам?

– Удобно, только когда поедем-то?

– Народ наберется, и поедем.

– То есть?

– Что ж я вас двоих повезу? Мне еще пять пассажиров найти нужно.

– Ах, вот оно что. Погодите, сколько вы с каждого берете?

– По сороковнику.

– Семью сорок двести восемьдесят? Четыре килограмма черной икры… – подсчитал Булгаков. – Мы платим всю сумму и едем вдвоем. Поехали, Арнольд!

– А не обманете?

– Вот половина суммы в качестве задатка. – Елена Сергеевна отсчитала сто сорок рублей и отдала водителю. Тот взял деньги, еще минут пять повалял дурака, расхаживая туда-сюда, и, наконец, поехали.

– На двести восемьдесят мы могли бы в Батуме… – проворчал Булгаков, но Люся резко его осадила:

– Сиди уж, раз отказался ехать туда!

– Умолкнул и бледнею, – изобразил он покорность.

Помчались обратно в Москву. Злое солнце било слева, становясь все назойливее.

– Долго нам еще? – несколько раз спрашивал горемычный драматург, и Арнольд всякий раз отвечал тупо:

– Мимо Москвы не проскочим.

Лишь возле Подольска в разговор влилась свежая струйка:

– Сколько лошадиных сил? – поинтересовался пассажир.

– Сто десять лошадок, как в хорошем табуне, – оживленно отозвался водитель.

– Мечтал я, Люсенька, что и мы такую машинку купим, да не судьба, – вздохнул Булгаков. Помолчав минут пять, добавил горечи: – Навстречу чему мы мчимся? Может быть – смерти?

Она злилась на его уныние, но молчала, вздыхая. Он левой рукой заслонялся от злого солнца, а правой крепко держался за ее руку, словно боясь оступиться и упасть в бездонную пропасть.

– Здесь я мог давно уже гнить. А гниют другие, – сказал Булгаков, когда проезжали Коммунарку, где, по слухам, расстреливали еще год назад, до свержения Ежова.

– Здесь же и Свечин… – тихо и скорбно произнесла Елена Сергеевна.

Въехали в Москву. Заканчивался понедельник, народ потянулся с работы домой, улицы становились людными.

– Если бы не телеграмма, где мы бы уже сейчас ехали? – продолжал скулить раненный в сердце драматург. – Курск, должно быть.

За доставку до самого дома Арнольд потребовал добавочную пятерку. Проехали мимо стройки Дворца Советов, погрязшей сама в себе на месте взорванного храма Христа Спасителя.

Еще пять минут – и выходили в переулке, к которому никак не хотело прилипать имя Фурманова. Все продолжали звать его Нащокинским.

Поднялись на пятый этаж в свою квартиру, где жили уже шестой год.

Когда-то она радовала – самый первый писательский кооператив в Москве, пусть и холодно в морозное время года, и слышимость адская, но даже постоянные поломки в уборной поначалу только веселили. Однако в последнее время Михаил Афанасьевич мечтал переехать в куда более солидный писательский дом в Лаврушинском переулке, подальше от всех этих Ардовых, Габриловичей и Шкловских, ему грезился свой личный, настоящий писательский кабинет, как у Льва Толстого, а здесь кабинет – он же спальня, где Булгаков просыпается в супружеской постели и перебирается тут же за александровское бюро, служащее ему письменным столом. Куда такое годится?

– Шторы! Шторы! – капризно потребовал он, когда вошли в свое жилье. Закатное солнце уже не так жалило глаз, но палило чем-то кроваво-красным и зловещим. Глазами закатного солнца Москва лезла в квартиру поглазеть, что произойдет дальше у Булгаковых. Висящий напротив входной двери плакат с перечеркнутой наискось бутылкой водки и надписью «Водка – зло, сберкасса – друг!» когда-то ужасно веселил и хозяев, и их гостей, но теперь показался пошлым. В солидных квартирах у маститых писателей СССР не висит такая чепуха. Там стоят какие-нибудь доспехи в полный рост, чучела медведей на задних лапах, статуи трех граций. Солидно. А у них маячит, встречая в прихожей, перечеркнутая бутылка. Потому что он не маститый, не солидный, ни одного мало-мальского ордена до сих пор не имеет. И когда приходит в Дом литераторов, на него смотрят снисходительно, как нынешние ЗИСы на какое-нибудь там допотопное АМО.

Хорошо, что нет Сережи. Месяц назад пасынку сделали операцию, вырезали на животе огромный фурункул, и через неделю он уехал с воспитательницей в Анапу, где пробудет до конца лета. Милый мальчик, конечно, не помешал бы сейчас, но все равно хорошо, что он отсутствует. Хочется быть только вдвоем.

Квартирка не такая уж маленькая, из прихожей – в гостиную, там справа комната Сережи, слева их спальня-кабинет. Но столько книг, что продохнуть невозможно, они всюду, где только мыслимо и немыслимо. Так что нужна не трехкомнатная, а пятикомнатная – с кабинетом и библиотекой. Сколько там было у профессора Преображенского? Вот такую надобно. И надежда на нее светила еще в полдень, когда жила уверенность в том, что «Батум» все-таки пойдет. А теперь и кабинет, и библиотека, и доспехи в полный рост, и три грации с медведем – все умерли, их снесли на кладбище его заветных бытовых мечтаний.

За тяжелыми шторами в квартире поселился сумрак. Булгаков прошелся по своему жилью, потирая руки, словно собираясь делать операцию – вскрывать нарыв или вырезать аппендицит. Вдруг принюхался и спросил:

– Тебе не кажется, что покойником пахнет?

– Не говори ерунды, – проворчала в ответ Елена Сергеевна.

– Нет, пахнет, – возразил он. – Покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса уже завоняла?

Когда стемнело и Люся хотела включить свет, он воспротивился:

– Нет, свечи, только свечи. Как в церкви. Нынче у нас отпевание.

– Мишка! Надоело! – возмутилась она, но вытащила свечи и зажгла их. Сделалось не как в церкви, и то – слава богу.

От ужина он отказался, прилег в спальне и пытался прибегнуть к испытанному способу борьбы с отчаянием – вспоминать какой-нибудь радостный и светлый день своей жизни. На каком бы остановиться сегодня?

В прихожей зазвонил телефон.

– Люсенька, я сплю, приболел.

Она сама поговорила, пришла сообщить:

– Сахновский. Просит завтра прийти во МХАТ для официального разговора.

– Морген, морген, нур нихт хойте, – пробормотал Михаил Афанасьевич. Завтра, завтра, только не сегодня.

Он уже выбрал день, в который уйти из сегодняшней страшной реальности, и постепенно в него погружался. Его обволакивало тепло, и уже мерещилась весна, приближающаяся по городу к устью февраля, и слышался запах волшебных духов…

Напоследок он промурлыкал совсем тихо:

– Туда, туда, где цветут апельсины…

Да, читатель, ты проницателен и, как всегда, угадал! Ничего неожиданного. Он выбрал день их первой встречи с Люсей. Как они вцепились друг в друга взглядами и болтали без умолку, а потом она попросила его завязать ей на рукаве завязочки и магическим образом привязала писателя Булгакова к себе…

Но поется в романсе: «Память – мой злой властелин…» И сей властелин понес задремавшего Михаила Афанасьевича совсем в ином направлении, не к икре и шампанскому, а к кровавым ошметкам, и он уже бормотал:

– Ретрактор… Аккуратнее! Вот здесь острый край… Бугристость большеберцовой… Кетгут!

Какие уж тут апельсины!

Глава вторая

Руки, ноги, руки, ноги…

1916

– Где ты ходишь? Принимай! – рявкнул он на бедную Тасю.

Покуда она относила одну ногу, он уже успел ампутировать другую, а Татьяна только-только вернулась. Схватила, понесла. Бледная, худая, глаза затравленные. Он лишь мельком глянул на ее усталую походку, а к операционному столу уже несли следующего раненого.

Надеюсь, читатель, ты следишь за тем, какие годы обозначены под названиями глав? Вообще-то мы с тобой всегда в 1939-м, но из него будем постоянно отпрыгивать назад, чтобы увидеть, какую жизнь, полную страданий и разочарований, болезней и невзгод, прожил наш герой, внутри себя терзаясь, но для людей всегда оставаясь бодрым и жизнерадостным, неунывающим и непоколебимым.

Итак. Прибывший в мае 1916 года на фронт неопытный врач Булгаков не слишком хорошо справлялся с огнестрельными и колотыми ранами, но, когда пошел нескончаемый поток раненых и покалеченных, затопивший каменец-подольский госпиталь, он довольно быстро наловчился производить ампутации верхних и нижних конечностей, и его наконец-то стало хвалить начальство. Даже выдали новенький браунинг М-1900. Он такой мечтал купить в филиале Зимина на Крещатике, да 25 рублей жалко, а тут – нате вам бесплатно, да с двумя обоймами, в изящной стальной коробке, плюс сотня патронов и шагреневая кобура. Шутил:

М. А. Булгаков, ученик Александровской гимназии Киева

1908

[Дом-музей К. С. Станиславского]

– Как писал Чехов, если браунинг подарили в начале пьесы, он обязан выстрелить в финале.

А поток раненых с каждым днем все усиливался. В середине июня армия генерала Лечицкого прорвала австро-венгерский фронт и двинулась на Черновцы, за свою неприступность названные вторым Верденом. И вот тогда вовсе стало не продохнуть! Несчастные стонали и выли от боли, лежа повсюду и подолгу дожидаясь своей очереди на операционный стол, а многие так и угасали, не дождавшись. И чтобы таковых было меньше, приходилось работать без продыха, ежедневно, превратив себя в бездушный, но точный механизм, научившийся не слышать стонов и криков, а только действовать, действовать, действовать:

– Ретрактор… Аккуратнее! Вот здесь острый край… Бугристость большеберцовой… Кетгут! Шейте быстрее, вся кровь вытечет! Гемостаз прошивными лигатурами. Жгут! Скальпель! Нож!..

Тася молодец, не ноет постоянно, лишь иногда поскуливает, а он знай орет на нее. Она ведь вообще могла не ехать с ним на фронт, остаться далеко отсюда в тепленьком тылу. Одно прощало его – он-то сюда ее не звал.

И лишь когда муж рухнет где попало, чтобы поспать хотя бы два-три часика, а жена устроится при нем сбоку, он, падая в сон, шепнет:

Михаил Афанасьевич Булгаков в Киеве

1913

[Из открытых источников]

– Тасенок мой…

И ей уже легче.

А потом снова – мясорубка, молотиловка, страшный кровавый конвейер…

Он был на полтора года ее старше, родился в Киеве в семье профессора духовной академии, она – рязанская, из семьи столбового дворянина, действительного статского советника и управляющего казенной палатой с такой милой фамилией – Лаппа. Из Рязани семья переехала в Саратов.

В семнадцать Миша пережил смерть обожаемого отца, а через год повстречался с Таней, приехавшей в Киев погостить у тетки. Он влюбился, она – лишь слегка увлеклась. Но из многих, кто увивался за хорошенькой ясноглазой гимназисточкой, постепенно лишь этот белобрысый киевлянин овладел ее сердцем, подкупил обворожительными письмами, он единственный, кто намеревался стреляться из-за нее, когда Танечку Лаппочку на Рождество отправили не к тетке в Киев, а к бабке в Москву. Тогда-то как раз и присматривал себе изящный браунинг. Стреляться, знаете ли, тоже надо не абы из чего. В итоге не купил и не застрелился. Но хотел же! И это так прекрасно. И то, что хотел, и то, что не застрелился. Хи-хи!..

А потом они встречались снова в Киеве и Саратове, для них пели соловьи, их сводили с ума запахи белой акации, студент университета и гимназистка дни и ночи напролет где-то шатались, кутили в ресторанчиках и кафешках, снова бродили в дурмане, целовались до умопомраченья и в итоге зашли слишком далеко. Лаппочка окончила гимназию, и они поселились вместе в Киеве в доме на Рейтарской улице неподалеку от Софийского собора. Упоительное время!

Где оно, где же оно теперь, и откуда взялась эта кровавая масса страдающих, мычащих, стонущих, орущих людей? И их поток не иссякает, а становится все сильнее. Армия генерала Лечицкого взяла неприступные Черновцы и вышла на оперативный простор, занимая Буковину. Передовые госпитали теперь становились тыловыми, а молодых врачей, таких, как Булгаков, срочно перебрасывали ближе к фронту, на позиции, только что отвоеванные у врага. Прощай, Каменец-Подольский! Только и успели Миша с Таней погулять по твоим старинным улочкам в мае, когда приехали сюда, искупаться в Смотриче, побродить по Каменецкой крепости.

Впрочем, они уже не гуляли, взявшись за руки, не целовались в укромных уголках. С каждым годом после их свадьбы отношения его к ней становились все слабее, а ее к нему – все крепче. Когда-то она казалась ему самой красивой. Теперь он недоумевал, не находя ее таковой.

Что же произошло такое, проделавшее дыру, сквозь которую вползла змейка? Вползла такая маленькая, безобидная, но потом стала расти, чтобы с годами превратиться в аспида.

Шел самый благополучный год России, Дом Романовых праздновал свое трехсотлетие, промышленность бежала вперед так, что грозилась обогнать все страны, во все концы устремлялись железные дороги, увеличивались стада, тучнели пашни, дружно гудели пароходы, и казалось, в ближайшем будущем – золотой век!

Но уже Малевич начертил свой магический черный квадрат, а Стравинский прогремел «Весной священной», юноши и девушки зачитывались Арцыбашевым, внушавшим, что нет запретов, и легкомысленно относились к любому запрету. Жить для себя, а не для детей! И молодая парочка, готовящаяся вступить в брак, горевала лишь о том, что на нелегальное избавление от нежеланного плода пришлось истратить деньги, предназначенные для покупки подвенечного платья. В итоге венчалась Танюша просто в красивой юбке и новой блузке, без фаты.

Заканчивался апрель, погода стояла райская, и во время венчанья их обоих распирал необъяснимый смех, что ни скажут – ха-ха-ха! Особенно смешил застенчивый священник отец Александр Глаголев, давний друг семьи Булгаковых, умница, образованнейший человек, он и так обычно смущался, общаясь с прихожанами, а тут и вовсе сбивался с панталыку, служил невпопад, бормотал, того и гляди плюнет: «Тьфу ты, черт побери!»

Миша и Тася радовались, что впереди не пеленки-распашонки, а все такая же беспечальная жизнь в белом цветении. И даже в мыслях не мелькало, что под свой брак подстелили жизнь крошечного существа. А уж тем более отцу Александру ни слова не сказали, когда перед венчаньем их исповедовал.

Они вообще легкомысленно относились ко всему, что замшелой стеной примыкало к их браку, – необходимость нудного предсвадебного воздержания, духовный настрой какой-то. Да ну, вот еще! Отобедают в доме у его матери на Андреевском спуске с постными и умильными мордочками, капустка, морковочка, яблочко, картофельные оладушки, а выйдут на свободу и:

– В «Грот»?

– Само собой!

Эта кофейня на Крещатике отличалась тем, что туда не совала носу публика чинная-благородная, а вечно роилось всякое многоцветье, и нравы распростецкие, весело, пенисто, порой и в морду кто-то кому-то даст, богема! И названьице первого рассказа, написанного тогда студентом-молодоженом Мишей Булгаковым, говорит само за себя: «Огненный змий»! О пьянице, к которому во время опьянений вползает страшная рептилия. Но пока еще так себе, баловство, не более. Типа: «А знаешь, тебе надо сочинять».