Полная версия

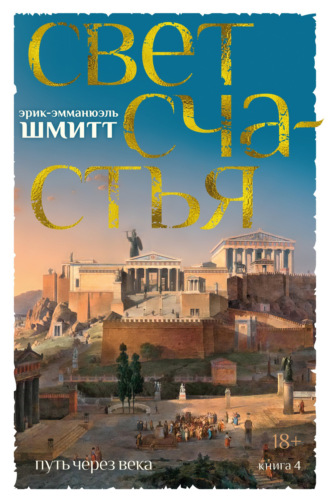

Путь через века. Книга 4. Свет счастья

Я пришел к храму рано поутру, но тут уже томилось около сотни мужчин и женщин. В измятой одежде, с опухшими, гноящимися глазами, паломники ночевали на голой земле, лишь бы попасть к прорицательнице. Они в лихорадочном возбуждении сворачивали свои попоны, укладывали пожитки в котомку и болтали о чем попало – главным образом о пустяках, чтобы за непроницаемой стеной утаить от попутчиков свои секреты и доверить их лишь оракулу. Меня они встретили с недоверием, как чужака и самозванца, ведь я с ними не ночевал, а заявился бодрячком. Я остановился возле надписей, высеченных на камнях. Первая из тех, что я прочел, «Познай себя», увещевала очертить свои пределы. Вторая, «Воздержись от излишеств», взывала к умеренности. А смысла третьей я не понял, настолько она была двусмысленна: «Если вступишь вглубь, жди беды».

Ремесленник осторожно распаковывал тонко расписанную керамическую вазу, музыкант размахивал золоченой лирой. Каждый нес подарок, желая подчеркнуть свою набожность, заранее выказать признательность. Дары говорили не только о благородстве и набожности, но и о социальном уровне посетителя: многие приносили монеты; бедняки несли хлеб, пироги, орехи, а богачи – украшения, драгоценные камни, золотые диадемы.

Начались испытания. На входе в храм коренастый жрец с пятью помощниками приглашал каждого просителя брызнуть холодной водой на козочку: если та вздрагивала, это означало, что Аполлон одобряет его доступ в святая святых. Но когда пришлец из Фракии не добился козьего отклика, разразился скандал. Желая повторить испытание, фракиец натолкнулся на отказ жреца, стал настаивать, повысил голос, взревел, в склоку ввязались другие соискатели, и фракиец был изгнан. Когда пришла моя очередь, я испугался. Но, мне на счастье, козье руно затрепетало! К ногам служителя, облеченного обязанностью принимать дары, я выложил изукрашенный кинжал и проник внутрь святилища.

Я спустился по ступеням в подземную залу. После многих часов ожидания меня освежил прохладный воздух с примесью необычных испарений. Я сразу заметил двоих жрецов, склоненных в темном углу над письменными принадлежностями, но пифии не увидел. Я знал, что она восседает ниже, на треножнике, лицом к бездне, откуда исходил пар, курилось дыхание земли; присутствие пифии я обнаружил лишь по голосу.

Жрецы обратились ко мне:

– Задай свой вопрос Аполлону.

Я прочистил горло.

– Следует ли мне отправиться в Афины или остаться здесь?

Жрецы повернулись к яме и повторили:

– Должен ли он отправиться в Афины или остаться здесь?

Повисла зловещая тишина. Не иначе, мой вопрос возносится к Аполлону, а это дело небыстрое. Бог изучит его и заглянет в будущее. Шутка ли! И потом ответ свалится вниз? В гуще тьмы слышалась дрожь, чавканье, глотанье, наконец раздался слабый прерывистый голос:

– Афины… умрет… часть… ты.

Случилось то, чего я боялся: я ничего не понял.

Задачей жрецов было превратить отрывочные возгласы пифии в связный ответ. Они посовещались, пришли к согласию и повернулись ко мне. Без тени сомнения они хором огласили вердикт оракула:

– Бог сказал: «В Афинах умрет часть тебя».

Один из них нацарапал приговор на восковой табличке и протянул ее мне; другой указал мне на выход.

Я вышел наружу, под палящее солнце, тотчас оглох от стрекота цикад и задумался о пророчестве: «В Афинах умрет часть тебя».

Как его расшифровать? Устами пифии Аполлон ввел в свое предвестие нечто важное, сообщив, что часть меня, только часть, умрет в Афинах. Но какая? Рука или нога? Тело? Дух? Воспоминания? Желания? От множества возможных ответов у меня голова шла кругом. Что меня там ждет? Счастливое событие или несчастье?

Впрочем, я не получил прямого ответа на свой вопрос: «Следует ли мне отправиться в Афины или остаться здесь?» Оракул утверждал, что мое путешествие осуществится, если его сообщение означало: «Ты придешь в Афины, и там умрет часть тебя»; но его сообщение могло подразумевать и другое: «Если ты придешь в Афины, там умрет часть тебя, так что не ходи туда», – и быть предостережением от этого путешествия.

Обычно люди боятся, что оглашение будущего может сковать их свободу. Но напротив, предсказание лишь придает ей энергию. Оракул взывает к нашему внутреннему судье, открывая ему поле для размышлений, мы мечемся между разными интерпретациями и лишь потом делаем выбор.

Так идти ли мне в Афины?

Раздался крик. Сонное оцепенение раскололось от резкого вопля.

Я вздрогнул. Откуда вырвался этот вой? Я обернулся и увидел кучку любопытных – их взоры были прикованы к храмам внизу. Я бросился туда, скатился по каменистой дороге и увидел лежащую на земле женщину.

– Скорпион!

Она была мертвенно-бледна; опершись на локоть, она вскинула трясущуюся руку:

– Скорпион! Ужалил!

Она стонала, в ее глазах застыл ужас.

– Я не хочу умирать!

Слезы хлынули и заструились по круглым щекам; я опустился на колени и взял ее запястье. На тыльной стороне кисти вокруг отчетливого укуса кожа покраснела.

– Я врач. Успокойся.

Но она меня не слушала. Выгибалась, била ногами, мотала головой, закатывала глаза. Действие яда уже сказывалось, ее охватила паника, начались судороги.

– Пожалуйста, следи за дыханием.

Она была вне себя и даже не пыталась сделать усилие.

– Откуда взялся скорпион?

Ей удалось указать на отдаленный склон, и ее снова затрясло. Вероятно, прислонясь спиной к оливковому пню, она задела горку камешков вокруг него; это, видимо, потревожило скорпиона, и тот бросился на женщину: у ночного животного сработал защитный рефлекс. Я осторожно уложил больную на землю и заглянул под близлежащие камни. Мне хотелось как можно скорее поймать скорпиона – того, что ее укусил, или же другого, не важно!

Под каменной плитой, прикрывавшей яму, я нашел парочку скорпионов с плотным панцирем и развитыми клешнями, внушительный размер которых, в три пальца, был признаком высокой токсичности. Один из них оцепенел от изумления и не успел удрать; я схватил его и раздавил в ладонях, пока тот не пустил в ход ядовитое жало; затем я поспешил вернуться к женщине и наложил это месиво на ее рану.

Она снова вскрикнула, скорчилась, стала отбиваться, но я не ослабил давления и убедился по хрусту панциря и слабому хлюпанью вязкой жидкости, что раздавил животное в кашицу. Еще в Египте я узнал, что, если накрыть мертвым скорпионом рану, нанесенную одним из его сородичей, это окажет целительное воздействие. Затем я вычистил все осколки панциря и прикрыл рану плоским камушком, чтобы успокоить боль.

Через несколько минут я понял, что лечение сработало и заражение удалось остановить.

– Отлично, – прошептал я. – Ты поправишься.

Ее дыхание немного выровнялось. Ее слова вязли в слюне, но она проговорила:

– Ты уверен?

– Не сомневаюсь!

Ресницы вздрогнули, и она потеряла сознание.

Это меня не напугало. Из-за высокой чувствительности и восприимчивости она была подвержена обморокам. Под немолчный стрекот цикад я сходил к ближайшему источнику, омочил свежей водой полу моей короткой туники, вернулся и увлажнил женщине виски. И улыбнулся in petto[9]. Хорошо, что она была без сознания, ведь эти манипуляции вынудили меня обнажить бедра и не только их, и я радовался, что глаза незнакомки все еще закрыты.

Ну а со мной тоже что-то случилось. Может, оттого, что я давно не любовался женщиной, не видел ее так близко? Пока она была в забытьи, я неотрывно ее разглядывал, и меня все больше охватывал трепет, какой порождают лишь настоящие ласки. Меня чаровал безупречный овал ее лица: он напоминал плод оливы, но нежно-розового цвета. Щеки округло подступали к еле заметному подбородку, виски гладко уходили в красивый чистый лоб. Длинные шелковые ресницы, маленький нос и изящные ушки, казалось, были творением кисти искусного художника, а перевитые лентами локоны с медным отливом окружали лицо дивным ореолом, подчеркивая ясность черт. Под льняным платьем угадывались роскошные формы: твердые груди, полные бедра, пышные плечи. Еще больше меня пленили ее щиколотки, нежные, как у младенца, изящные, пухленькие и шелковистые; мне захотелось их поцеловать.

Когда она очнулась, я покраснел, будто попался с поличным. По сверкнувшему в ее глазах огоньку я понял, что она заметила мое смущение, но этот безмолвный обмен взглядами прервался судорогой боли.

– Ай… как голова болит!

Она попыталась встать, и ее лицо исказилось гримасой.

– Не могу.

– Полежи спокойно. Придешь в себя.

Сомневаясь, стоит ли мне доверять, она пристально на меня взглянула:

– Так ты врач? Как тебя зовут?

Я на секунду замер в нерешительности, потом услышал собственный голос:

– Аргус.

Она улыбнулась. Казалось, это имя расположило ее ко мне.

– Аргус, тот, кто ждет…

– Да, – подтвердил я. – В «Одиссее» пес Аргус ждал своего хозяина.

– А ты кого ждешь?

Я нахмурился. Меня осенило, что значит это имя, которое я выпалил не задумываясь, – мне казалось, оно случайное. Какой провал! Я-то мечтал удрать из мира людей, видел себя отважным и спокойным – но оставался все тем же. Как и пес Аргус, я просто ждал. Я ждал Нуру. Или ждал, пока освобожусь от воспоминаний о ней. Мое вековое предприятие по развеиванию Нуриных чар в дельфийском уединении оказалось просто переходным состоянием. Никаких обещаний новой эры, просто пауза. Не свобода, а ожидание в прихожей. Как часто я заблуждался!

Видя, что я погрузился в тяжкие размышления, незнакомка пробормотала:

– Прости мое любопытство. Меня зовут Дафна.

Я встряхнулся. Как ей шло имя нимфы! Она была наделена той же прелестью и изяществом. Чтобы не оставаться в долгу, я рискнул вспомнить мифологическую историю:

– А разве для Дафны не опасно забираться на гору Аполлона?

Согласно дельфийской легенде, убив огромного и ужасного змея Пифона, Аполлон насмеялся над Эротом, которому, с его детским телосложением, трудно натягивать тетиву своего лука. Горя желанием отомстить, Эрот вынул из колчана две стрелы: одна пробуждала любовь, другая – антипатию. В Аполлона он пустил стрелу с золотым наконечником, и Аполлон в тот же миг воспылал любовью к нимфе Дафне. Но нимфу злопамятный Эрот поразил стрелой со свинцовым наконечником, чтобы она осталась равнодушной. Аполлон, чье ясновидение на сей раз подкачало, выследил Дафну и бросился за ней. Она его отвергла. Он изумился. Несмотря на его пылкие заверения, она избегала его ухаживаний. Преследование продолжалось. Когда назойливый поклонник уже готов был ее схватить, бледная от изнеможения Дафна, в ужасе ощутив за спиной дыхание бога, возвела взор к небесам и взмолилась Зевсу, чтобы он ее спас. «Лиши меня красоты, этого рокового дара!» Едва она вымолвила эти слова, ее волосы позеленели, члены одеревенели и покрылись корой, руки вытянулись и обратились в ветви, ноги пустили корни: она превратилась в лавр. Аполлон, хоть и остался ни с чем, сохранил к Дафне глубокую привязанность и прошептал дереву: «Раз ты не хочешь быть моей супругой, будь моим деревом»[10].

Молодая женщина не растерялась:

– Свинцовой стрелой меня поразили при рождении. Теперь я не прочь изведать укол золотой стрелы.

Она явно кокетничала со мной, но ее лицо исказилось новым приступом боли, и Дафна съежилась. Хоть она и пришла в сознание, ее еще мучили последствия укуса; ее не оставляло беспокойство, тело еще не справилось с ядом, на руке пылали красные пятна, сердце то и дело начинало бешено колотиться, по нежной коже струились капли лихорадочного пота.

– Где ты живешь? – спросил я. – Я тебя провожу.

– Нигде. Эту ночь я провела под открытым небом.

– Тогда я провожу тебя на постоялый двор.

Я помог ей встать на ноги. Она уцепилась за мое плечо, но, пройдя несколько шагов, рухнула. Я еле успел поймать ее, чтобы она не ударилась головой о камни.

Что делать с женщиной, потерявшей сознание? На нас смотрели, паломники шептались.

Я с решительным выражением лица, будто ситуации такого рода мне привычны, подхватил ее на руки и зашагал по дороге к лавровой рощице, торопясь укрыться от любопытных глаз. Лучшего места для ее лечения, чем моя прохладная пещера, не придумаешь. И вот, нелюдимо прожив сотню лет, я нес в свое убежище прекрасную незнакомку, благоухавшую мятой и кардамоном. Когда меня мельком встревожили смутные опасения, я сам себе ответил: «Не преувеличивай: она подвергается большей опасности, чем ты». Жажда действия лишила меня осторожности.

* * *Я нянчился с Дафной до позднего вечера. С каждым часом ей становилось лучше. В сумерках она очнулась, удобно села, прислонясь спиной к набитым травой подушкам, которые я для нее смастерил, и обеспокоенно взглянула на меня:

– Мне неловко, что тебе со мной столько хлопот.

Благовоспитанность и уместность замечания лишь добавили моей пациентке прелести.

– Не беспокойся. Лечить больного для врача не хлопоты.

Она кивнула.

– Откуда ты? – спросил я.

– Из Афин.

Я мгновенно проникся к ней завистью. Она уточнила:

– Я пришла посоветоваться с пифией.

– Стало быть, тебе это не удалось.

– Почему же? Сегодня рано утром я прошла в храм, третьей.

Она задумалась. Конечно, как и другие, она не сразу поняла слова оракула и не успела над ними поразмыслить.

– Ты довольна предсказанием Аполлона?

– Да, очень!

Похоже, ей хотелось что-то добавить, но она удержалась. Она мягко обхватила колени изящными руками и подтянула их к груди.

– Благодаря тебе я вернусь в Афины. Но лишь при условии, что меня будет сопровождать мой муж.

Я от удивления разинул рот:

– А где твой муж?

– Там.

– В Дельфах, среди паломников? Но почему он не пришел к тебе на помощь?

– Что ты об этом знаешь? – воскликнула она.

– Когда я к тебе подбежал, ты была одна! Никто тебе не помог.

Она улыбнулась сама себе, будто это меня не касалось. Я растерялся:

– Зачем ты говоришь, что твой муж был там, ведь его там не было? Хочешь его оправдать? По-моему, ты уж слишком его любишь.

– Возможно.

Она вскинула голову, взглянула мне прямо в глаза:

– Во всяком случае, я его уже люблю.

– Кого?

– Моего мужа.

– Кто он?

– Ты.

Я встал. Она тоже. Я отступил назад. Встав на цыпочки, она решительно приблизила губы к моим; движение было смелым, но ее лицо умоляюще спрашивало: «Ты хочешь?» Меня потряс этот контраст дерзости и робости. Ну как устоять перед такой изысканной красотой? Мои губы раскрылись и нежно приняли ее губы. По телу пробежала дрожь. Чувственные волны толкнули меня перехватить инициативу, мой язык медленно проник ей в рот, очень медленно, не утоляя, а разжигая желание. Ее нежное сопротивление побуждало меня проникнуть глубже, ее нёбо плавилось по мере того, как я продвигался вперед. Мы сладостно вздохнули.

Я прижал ее к себе. Наши тела так гармонично соединились, будто были одно другому предназначены. Закрыв глаза, мы на ощупь изучали друг друга. Мои пальцы касались ее бархатистой спины, гордого изгиба поясницы, округлых бедер, которые от моих прикосновений вздрагивали; ее пальцы долго, будто им это было в новинку, гладили волоски моего торса, потом познакомились с мускулатурой моего поджарого живота, потом спустились ниже. Какие тут могли быть рассуждения? Я возбужденно думал, что она хочет меня, я хочу ее, а значит, как двое взрослых людей, закаленных в сексуальных играх, мы сейчас доставим друг другу удовольствие.

Она тихо вскрикнула, когда мой член вошел в нее, и ее руки крепко меня стиснули. Она долго не выпускала меня, заставляя двигаться по чуть-чуть. Эта бойкая лакомка явно знала, как любовник может привести ее к оргазму. Не позволяя мне оторваться от нее, заставляя меня прицельно работать бедрами, навязывая ритм с прихотливыми ускорениями, она раскраснелась, задышала прерывисто, застонала… мой пассивный напор сделал свое дело; но вот ее настиг мощный оргазм, и она взвыла. Я до последнего себя сдерживал, но тут выпустил свой сок на волю.

Вскоре, после благодарных ласк и поцелуев, я отстранился. И с удивлением увидел, что соломенный тюфяк испачкан кровью: Дафна подарила мне свою девственность! Я был уверен, что имею дело с искушенной любовницей, мастерицей сексуальных игр, с женщиной, которая точно знает, как насладиться мужчиной, но я неверно истолковал ее пыл. То была отвага застенчивости, а не дерзость плутовства. Она покорила меня не профессионализмом в любовной науке, а искренностью и неискушенностью.

– Какой подарок ты мне сделала, Дафна! Неужели я первый?

Вместо ответа она мило фыркнула.

– Но почему я? – не унимался я.

– Потому что это ты.

Мы оба уставились на своды пещеры, рельеф которых смягчало кружево мха.

– Аполлон сказал устами пифии. Бог мне…

Она запнулась. Не в силах сдержать любопытства, я подбодрил ее:

– О чем ты его спросила?

– Моя старшая сестра вышла замуж. Пришла моя очередь. Пять лет назад… Хоть мне уже и минуло двадцать, получается так, что я нахожу сотню отговорок, чтобы отказать женихам.

– Ты ведешь себя как настоящая Дафна…

– Вот именно! – подхватила она. – Но меня беспокоят мои холодность и равнодушие. Вот я и спросила Аполлона, встречу ли наконец человека, который будет мне по сердцу.

– И что он тебе ответил?

– «Тебя уколет стрела, и она приведет тебя к нему». – Она пристально на меня взглянула. – Стрела – это жало скорпиона. Оно привело меня к тебе.

У нее не было и тени сомнения. Она отвергла бы другие толкования.

Дафна нахмурилась, в ее глазах мелькнула тревога.

– А ты? Что тебе предсказал оракул?

Я не мог себе позволить такой же искренности.

На секунду замявшись, я объявил:

– Что я отправлюсь в Афины!

Она так и подскочила от радости:

– Ну вот, все сошлось: мы любовники Аполлона. Он пожелал нашей встречи и нашего союза. Когда отправимся?

– Хоть завтра.

* * *Когда жизнь круто меняется, удивительна не новизна, а простота, с которой мы ее принимаем. Идти вместе с Дафной к Афинам казалось мне естественным, я шел дорогой своей судьбы.

И физическая сторона наших отношений, и духовная отличались непринужденностью. Мы уступили внезапному наплыву чувства, тотчас переспали, и это освободило нас от долгих подступов к любви. Мы не размышляли, не задавались вопросом, нравимся мы друг другу, займемся ли любовью – ни колебаний, ни заминки в приручении партнера. Все решилось стремительно и с полнейшей ясностью. Эрот, несомненно посетивший этим утром гору Парнас, вынул из колчана две стрелы с золотыми наконечниками и своей целью выбрал нас.

Дафна и Аргус, любовники Аполлона…

Само собой, мы без конца целовались, повторяли слова любви и тут же доказывали ее делом. Все четыре дня пути мы не лишали себя этих восторгов.

Купив осла, я навьючил на него котомку Дафны и свои пожитки – опустошил пещерку, выгреб из нее ценности, но кое-что из них припрятал в укромном месте, тщательно замаскировав: немного денег и букетик фиалок… Ослик был крепконогий и черноглазый, он то и дело прядал своими большими чуткими ушами и оказался славным попутчиком.

– Дафна, надень шляпу. Ее место на голове, а не в руках.

– Я не хочу стать седой![11]

Всю дорогу Дафна весело щебетала, но не на манер воробья, который без умолку чирикает одно и то же, а скорее по-соловьиному, изобретая все новые мелодические узоры. Наделенная живым воображением, она на все смотрела особым взглядом и дарила миру свою непосредственность. На перекрестке дорог, где другой заметил бы старуху, что, уткнувшись носом в шейный платок, косит кривым ножом травы, Дафне привиделась переодетая богиня, оберегавшая нашу любовь. Когда небо затягивалось облаками, она видела в том вмешательство Зевса, желавшего избавить нас от изнурительной жары. Послушать ее, заря нам желала доброго дня, сумерки готовили брачное ложе, ночь нас охраняла. Дафна была поэтична до суеверности: если дорогу нам перебегал горностай, она замирала, пока по этой дороге не пройдет кто-то другой, или кидала перед собой три камешка. Она толковала явления, согласуя их со своими желаниями и чувствами. Все вокруг нее обретало гармонию. Ее пылкая наивность мне не приедалась: рядом с Дафной я ощущал себя если не в центре мироздания, то где-то от него поблизости.

– Какой тиран посмел бы лишить оливу ее морщин? – воскликнула она на второе утро.

Мы остановились в полутени оливковой рощи. Дафна прислонилась к массивному стволу, изрытому ямками и трещинами, гладила шершавую кору, ласкала неровности, напоминавшие заколдованных чудовищ, которые только что высвободились из плена.

– Какой тиран посмел бы лишить оливу ее морщин?

Ее фраза выдавала афинянку, больше ценящую свободу, чем оливу. Под этим сине-зеленым растительным куполом она рассказала мне, как был основан ее город:

– Афина и Посейдон поспорили, кто станет покровителем города, который назывался в то время Кекропией. Чтобы жители сделали между претендентами выбор, те совершили чудеса. Посейдон ударил трезубцем о землю, и из земли забил источник соленой воды, а Афина вонзила в землю посреди Акрополя копье, и тотчас выросло оливковое дерево. Народ выбрал Афину. Дерево с вечнозеленой листвой, с негниющей корой дает пищу, плодородие и богатство. Оно неистребимо и выбрасывает все новые побеги. Оно едино и множественно, оно символизирует нашу политическую систему, демократию: тысяча листьев, объединенных стволом.

Своим городом гордился всякий грек – я в том убедился, подслушивая разговоры в святилище, – но Дафна, как все афиняне, боготворила свой город с гордостью превосходства и не сомневалась, что располагает неопровержимыми доказательствами его первенства. И Афины стали манить меня еще сильнее.

Хоть мы путешествовали налегке, шагая с нашим осликом под солнцем и под звездами, Дафна умудрялась нам устраивать настоящие пиры. Она безошибочно выбирала лучшие сыры и фрукты, а на скудном огне, разложенном на камнях, готовила изысканные кушанья. Особенно меня восхитили жареные завирушки. Она показала мне этих пташек с пестрым оперением и тонким клювиком, которые стайками порхали среди веток и лакомились переспевшими фигами.

– Посмотри на завирушек! Летом они покидают леса, где прячутся во время гнездования, и летят на виноградники и в фиговые рощи. В это время они кормятся уже не насекомыми, а фруктами. Отгонять их в эту пору бесполезно, они тут же вернутся. Гурманы считают, что среди мелких птиц это лучший деликатес. Я куплю их, если нам встретится торговец, наловивший их силком.

Не прошло и часа, как удача нам улыбнулась. Когда я возмутился дороговизной птичек – продавец запросил немалую сумму за четырех крохотных завирушек, – Дафна мне возразила:

– Если бы завирушка была размером с фазана, она стоила бы как арпан земли.

Вечером Дафна их зажарила и протянула мне, завернув в душистый виноградный лист с прожилками. Распробовав угощение, я восхитился. Жирное нежное мясо хранило аромат сочных и душистых фруктов, съеденных птичками.

На пятый день мы подошли к Афинам. Мы их еще не увидели, но появились предвестники большого города. Плантации олив стали гуще и регулярней – они, как вымуштрованные часовые, выстраивались вдоль дороги. Движение стало оживленнее; к пешеходам, все более многочисленным, добавились водоносы и водовозы, торговцы рыбой и овощами, повозки, всадники и солдаты. И уже в гуще толпы мы достигли городских стен. Я испугался, что меня не впустят… Дафна подошла к часовому и проговорила с аристократическим афинским акцентом:

– Мой муж, метек из Дельф.

Метек? Я не знал, что это за титул, но часовой нас пропустил.

Афины не просто поразили меня, но привели в восторг.

Я был ошеломлен. Зрелище оказалось столь неожиданным, будто я высадился на другую планету. В городах, доселе мне знакомых, я не встречал подобных достижений. Родом я был из дикого мира, населенного по большей части кочевыми охотниками и собирателями, я видел возникновение первых деревень, хижины которых опасливо жались к источникам воды. Затем я узнал Месопотамию и Египет с их могущественными городами; города Тигра и Евфрата, окруженные укреплениями и каналами, являли неумеренность правившего ими тирана и свидетельствовали об абсолютной власти; обширные города Нила подчеркивали скорее неумеренность богов и своими пирамидами, рядами гигантских статуй и монументальными святилищами напоминали человеку, что он лишь жалкий червь перед лицом тайны. Здесь излишеств не было: Афины воплощали соразмерность человеку. Здешние улицы, площади и здания встречали горожанина архитектурой, которая не пугала, а дружески обнимала. Даже высившийся в центре холм, белый Акрополь, оживленный разноцветными храмами, не подавлял окружавшие его городские кварталы; он служил для всех ориентиром. Отсюда был изгнан страх, над роскошью возобладала гармония, Афины дышали счастьем.

Статуй было не меньше, чем воробьев. Они запросто возникали повсюду, грелись на солнце или прохлаждались в тени, прислушиваясь к спорам горожан и стрекоту цикад. Эти статуи были совершенно не похожи на те, что встречались мне прежде. Пленительные юноши и женщины стояли в непринужденных позах, изображая верховных богов, обитателей Олимпа: кто – посланника Гермеса, кто – воителя Ареса, кто – хранительницу домашнего очага Геру, кто – обольстительницу Афродиту, кто – охотницу Артемиду. Зевсу и Посейдону полагались зрелые мускулистые тела. А Афина привела меня в замешательство: она задумчиво опиралась на копье, на ней была туника в мелкую складку. Я не мог опомниться: до сих пор мне не встречались статуи ни с копьем, ни задумчивые, ни в легком одеянии – аксессуары не отделялись от основного объема, выражение лица оставалось невнятной маской, одежда плотно прилегала к фигуре, – нет, не доводилось мне прежде любоваться ни телом, столь естественно выступающим из глыбы известняка, ни богиней, погруженной в размышления, ни камнем, превращенным в воздушную ткань.