Полная версия

Основы медицины, о которых пора забыть

В других областях полынь применения в качестве основного компонента хоть какого-то зарегистрированного, прошедшего испытания лекарства не нашла. Но так как экстракты полыни и эфирные масла из различных видов этого растения, синтезированные и воссозданные в концентрированном виде, обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными и противоопухолевыми свойствами, это делает их перспективными для разработки новых лекарственных средств. Но сама по себе полынь, как и любое растение, содержит десятки разных веществ совершенно разной степени полезности.

Из перечисленных некоторые могут представлять опасность для человека в определенных концентрациях или при определенных условиях:

1,8-Цинеол (эвкалиптол). В высоких дозах может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, головные боли, головокружение и проблемы с дыханием.

Камфора. Может быть токсична при вдыхании или проглатывании в больших количествах. Симптомы включают тошноту, рвоту, раздражение, в тяжелых случаях – судороги.

Борнеол. Может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте. Длительное воздействие высоких концентраций может оказывать токсические эффекты.

Терпинен-4-ол. Может быть раздражающим для кожи и глаз. Вдыхание высоких концентраций может вызвать раздражение дыхательных путей.

α-Терпинеол. Может вызывать раздражение кожи и глаз, а также респираторное раздражение при вдыхании.

Эвгенол. Может быть раздражающим для кожи, глаз и дыхательных путей. В больших дозах может оказывать токсическое действие на печень.

Важно отметить, что токсичность и потенциальные опасности зависят от концентрации вещества и продолжительности воздействия. При использовании этих веществ в ароматерапии, косметике и других продуктах обычно применяются предельно низкие концентрации, которые считаются безопасными. Однако при работе с чистыми эфирными маслами и концентрированными формами этих веществ следует соблюдать меры предосторожности, такие как использование защитных перчаток и обеспечение хорошей вентиляции.

Что же мы имеем? Нельзя что-то вылечить, если вы не понимаете, какое состояние является здоровым, а какое нет. Нельзя просто сверлить дырки и претендовать на знания в области хирургии.

Аналогично дела обстоят и с применением лекарственных трав. Мы натягиваем сову на глобус, пытаясь притянуть за уши знания XX века и наш образ мышления, где есть фитотерапия, фильтр-пресс для заварки ароматного чая и готовые открытия, что полынь и ромашка – лекарственные растения. А почему для неолитического животного, по форме тела напоминающего нас с вами, это должно быть очевидно? Если оно не понимало, ни как это принимать, ни что это вообще. Мы же строим карго-культ[31], но в другую сторону, выдавая желаемое за действительное. Мол, была в руках у обезьяны охапка мяты, рассуждаем мы, значит, она с ней чай делала или зубы чистила – как это, может быть, сделали бы мы. Но для обезьяны, древнего человека неолита, античного гражданина, средневекового крестьянина может быть вообще не очевидно, для чего эта мята и ментол. И он, например, подтирается, или лапти какие делает, или богине какой-то дарит в пещерке.

Чтобы лекарство было лекарством, нужно выделить одну субстанцию или смесь субстанций, но постоянную по составу. Научиться ее воспроизводить (а лучше синтезировать). Определить характеристики. Понять, как она влияет на организм, что меняет в лучшую сторону или худшую. Рассчитать полезный эффект, дозировку – и начать производить и употреблять массово. Ничего из этого не было чуть ли не до XX века. Но мы будем последовательны. Впереди еще полно бесполезных открытий (и закрытий).

Древняя «штоматология»

Пакистан, Мехргарх. Археологи обнаружили зубы людей, живших около 9000 лет назад, со следами стоматологических вмешательств. В некоторых зубах найдены следы сверления, что свидетельствует о ранних попытках лечения зубной боли и инфекций[32].

Ну вот, еще одна дырка в теле – и сразу доктор! Предыдущее доказательство сверления человеческих зубов in vivo[33] ограничивалось изолированными случаями менее чем шеститысячелетней давности. А здесь ученые описали аж 11 сверленных коронок моляров от девяти взрослых, найденных на неолитическом кладбище в Пакистане, датируемом 7500–9000 лет назад. Это уже не один экспериментатор с дрелью, это системность.

Место Мехргарх в Белуджистане находится на основном пути, соединяющем Афганистан с долиной Инда. После периодических заселений охотниками-собирателями экономика Мехргарха стала основываться на выращивании ячменя, пшеницы и хлопка и разведении крупного рогатого скота. Диахронические археологические свидетельства фиксируют все более богатую культурную жизнь с технологическим совершенством, основанным на различных сырьевых материалах. Раскопки неолитического кладбища, известного как MR3, дали более 300 захоронений, созданных в течение 1500 лет.

Всего удалось идентифицировать четырех женщин, двух мужчин и трех человек неустановленного пола, у которых в общей сложности было 11 сверленных постоянных коронок. Всего у человека 32 зуба; 300 тел – это 9600 зубов, и из них только 0,11 % со следами сверления. Так системность ли это?

Сверленые зубы были обнаружены в обеих челюстях (четыре в верхней челюсти; семь в нижней) и исключительно в первых (четыре образца) или вторых (семь образцов) постоянных молярах. За исключением одного, расположенного на дистально-щечной шейке нижнего первого моляра, отверстия были просверлены в эмали или вторичном дентине на окклюзионных поверхностях[34]. Отверстия имеют диаметр от 1,3 до 3,2 мм и слегка наклонены к окклюзионной плоскости, глубина – от 0,5 до 3,5 мм.

Световая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия и микротомография выявили формы полостей, которые были коническими, цилиндрическими или трапециевидными. Они также показали концентрические гребни, сохраненные на некоторых стенках, оставленные сверлильным инструментом. Зубы как минимум одного человека показывают, что процедура включала не только удаление зубной структуры сверлом, но и последующую микроточечную резьбу по стенке полости оператором или самим пациентом. Во всех случаях краевое сглаживание подтверждает, что сверление проводилось на живом человеке, который продолжал жевать на поверхности зубов после их сверления. Ну и умер до того, как они выпали.

Полный комплект зубов для 11 образцов не сохранен, поэтому частота возникновения на челюсть не может быть определена. Однако у одного человека было три сверленных зуба, а у другого один зуб был просверлен дважды. На четырех зубах присутствуют признаки кариеса, связанные с отверстием, что указывает на то, что вмешательство в некоторых случаях могло быть терапевтическим или паллиативным[35]. Но поскольку кариес был найден у людей без сверления, и сверление может проводиться у людей без кариеса, мотив для ранней неолитической стоматологической процедуры здесь неясен. Эстетические функции, казалось бы, можно исключить из-за глубокого расположения в челюсти. Перфорации обнажили чувствительную зубную структуру, так что в полость могли быть помещены какие-то заполнители; однако никаких доказательств, подтверждающих это, не сохранилось. И если ничего другого, кроме сверления, не предпринималось, то, конечно, сложно прогнозировать развитие событий и ощущения индивидов с дыркой до 3 × 3 мм в середине моляра.

Какова бы ни была цель сверления зубов у людей, похороненных на MR3, эта практика продолжалась около 1500 лет, что указывает на то, что стоматологические манипуляции были устойчивым обычаем. После 6500 года до нашей эры практика, должно быть, прекратилась, поскольку нет доказательств сверления зубов с последующего халколитического кладбища MR2, несмотря на продолжение плохого состояния зубов и наличие кариеса.

На неолитическом Мехргархе кремневые сверлильные головки встречаются в литических ансамблях, связанных с бусинами из кости, стеатита, раковины, кальцита, бирюзы, лазурита и карнеола. Используя модели этих сверлильных наконечников, ученые реконструировали метод сверления, основанный на этнографической литературе, и обнаружили, что при использовании луковой дрели (то есть в форме лука) с кремневым наконечником требовалось менее одной минуты для создания аналогичных отверстий в человеческой эмали. Предположительно, ноу-хау, первоначально разработанное умелыми ремесленниками для производства бус, было успешно перенесено на сверление зубов в форме протодентистики[36].

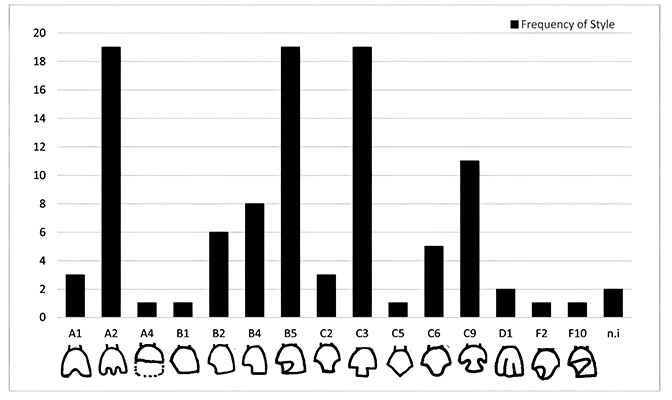

В первую очередь захотелось, конечно, найти более подробно описанные и изученные примеры похожего поведения. И очевидно, это майя. Отверстия, украшения и разного рода модификации зубов у этой цивилизации весьма известны и хорошо сохранились. Их манипуляции как носили эстетический характер, так и служили ритуальным целям. Майя умело сверлили зубы с помощью таких инструментов, как тонкие медные трубки и абразивные вещества, например порошковый кварц. Эти модификации часто проводились как обряд посвящения, обозначающий переход во взрослую жизнь, и включали инкрустацию зубов драгоценными камнями, такими как нефрит, бирюза и гематит. И что, интересно сейчас такой визуальный ряд, когда на передние зубы наклеены стразы/скайсы[37], тоже весьма популярен. Майя же, не зная ничего о структуре зуба, функциях эмали, пульпе и прочем, ни в чем себя не ограничивали: стачивали передние резцы и клыки в треугольные акульи конусы, пилили замысловатые квадратные формы, сверлили сквозные дыры. Сейчас, если вам показать сквозное дупло в передних резцах, когда при улыбке можно заглянуть в рот даже сквозь сжатые зубы, это не вызовет восторженных восклицаний «у древних майя была развита стоматология». Тут любому понятно, что если стоматология тогда и была, то что-то не то они с ней делали. Вот, например, график, отражающий, как часто майя выпиливали ту или иную форму[38].

Одно из самых удивительных и жутковатых мест для изучения «стоматологии» времен майя является Midnight Terror Cave (MTC) – пещера полночного ужаса. Это археологический объект в районе Кайо, Белиз, исследованный с 2008 по 2010 год. Пещера содержит доказательства обширного ритуального использования, включая архитектурные модификации для публичных церемоний. Важно отметить множество скелетированных человеческих останков, что указывает на практику человеческих жертвоприношений. Всего обнаружено более 10 000 костных элементов, датированных радиоуглеродным методом в основном поздним и терминальным классическим периодом цивилизации майя. Модификации и артефакты пещеры отражают ее значительную ритуальную важность. Хотя главными артефактами, конечно же, являются останки.

«Предъявите вашу улыбку для проверки документов»

И даже этому пытаются приписать лечебный эффект. Мол, клеи, использовавшиеся для закрепления драгоценных камней, содержали вещества с терапевтическими свойствами, которые помогали поддерживать гигиену полости рта и предотвращать инфекции. Примечательно, что у многих представителей майя наблюдались минимальные признаки кариеса, несмотря на обширные модификации, что позволяет предположить, что либо эти практики действительно могли иметь полезные побочные эффекты для здоровья полости рта, либо их носители а) не ели сахар, б) были принесены в жертву вскоре после обретения статуса модника со стразами.

Здравый смысл, кстати, подсказывает, что приносить в жертву великим и грозным богам человека с россыпью кариеса на зубах, когда передние зубы в вашей культуре – это показатель статуса, было бы неуместно.

В статье “Intentional dental modification in the ancient Maya from Midnight Terror Cave, Belize” очень подробно исследуется практика намеренной модификации зубов. С помощью ДНК-анализа и методов визуального смотра было проанализировано аж 102 модифицированных зуба. Основные выводы исследования включают следующее:

В статье выявлено 15 различных стилей модификации зубов.

Большинство модификаций проводились на постоянных резцах и клыках.

Модификации включают подпиливание и вставку драгоценных камней (например, нефрита, бирюзы).

ДНК-анализ показал, что модифицированные зубы принадлежали как мужчинам, так и женщинам.

Модификации использовались как маркеры социального статуса и идентичности.

Одной из высказанных теорий была теория о взаимосвязи стиля модификации с группой, к которой принадлежит индивид. Определенный тип надпила может идентифицировать членов социальной группы, такой как род или клан. Эта теория предполагает, что все или, возможно, только высокостатусные члены определенных родов будут носить одинаковые модификации, отмечающие их принадлежность именно к этой родовой группе. Высокая частота находок определенных повторяющихся стилей в этой «пещере ужаса» прекрасно согласуется с этой концепцией, кроме того, ее дополняют находки с других мест раскопок, где отчетливо видны те же популярные стили (Куэльо, Уаксактун, Бартон Рами, Юго-Восточный Петен, Лубаантун, Пьедрас Неграс, Колха, Типу, Чау Хиикс). Это может указывать на родовые группы или элитные семьи, пересекающие отдельные политические образования. Добавьте сюда, например, тот факт что такие модификации четко соотносятся с возрастом (не младше 15 лет), проводились не на молочных зубах, и стили повторяются между родственными индивидами.

И что касается майя, то все становится ясно. На фразу «Гражданин, предъявите ваши документы» местный аристократ мог широко улыбнуться, и сразу становилось понятно, чей он родственник и в каком регионе правит.

Первый контакт европейцев с цивилизацией майя произошел в начале XVI века. Тогда, в далеком 1511 году, испанское судно потерпело крушение у побережья Юкатана, и несколько выживших моряков попали в плен к майя, где и получили свой шанс оценить фирменные родословные щербинки и стразы на передних зубах аборигенов. А в 1517 году экспедиция Франсиско Эрнандеса де Кордобы достигла побережья Юкатана, что стало первым официальным контактом испанцев с майя. Эти встречи положили начало испанскому завоеванию региона и постепенному упадку цивилизации майя. Упадку – но не моде вставлять стразы в передние резцы и не желанию людей разбиваться на группы, подчеркивать статус, возраст и положение в обществе.

Патики или «партаки»

[39]

Перенесемся в другую часть света в поисках аналогий, референсов и идей для ученых обратного карго-культа.

Висайяны – крупная этническая группа на Филиппинах, проживающая в центральных Висайских островах (Панай, Себу, Негрос, Бохол и др.). Они говорят на висайских языках (себуанский, илонго), преимущественно католики. Висайяны известны своими яркими фестивалями (например, Синулог в Себу) и богатым культурным наследием, включающим народные танцы, ремесла и татуировки. Основные занятия – сельское хозяйство и рыболовство. Висайяны гордятся своей историей и продолжают активно развивать культуру и традиции, влияя на политическую и экономическую жизнь Филиппин. И если Филиппинам даже сейчас есть чем удивить обывателя вроде нас с вами, то представьте, насколько поразительной была для европейцев первая встреча.

Когда Антонио Пигафетта из экспедиции Магеллана (ок. 1521 года) впервые встретил висайян на островах, он описывал их как «полностью разрисованных». Первоначальное испанское название висайян из-за этого так и звучит – «Лос Пинтадос» («разрисованные»), и было дано им в связи с татуировками.

«Кроме внешней одежды и нарядов, некоторые из этих народов носили другую „одежду“, которую нельзя было снять после того, как она была надета. Это татуировки на теле, широко практиковавшиеся среди висайян, которых мы по этой причине называем „Пинтадос“. Это знак благородства и храбрости – татуировать все тело с головы до ног, когда они достигали возраста и силы, достаточных, чтобы выдержать мучения от татуировки, которая выполнялась (после тщательной проработки художниками и в соответствии с пропорциями частей тела и пола) инструментами, похожими на кисти или маленькие веточки с очень тонкими концами из бамбука. Тело кололи и метили до тех пор, пока не начинала течь кровь. На это наносили черный порошок или сажу из смолы, которая никогда не выцветала. Все тело не татуировали за один раз, это делалось постепенно. В старые времена татуировку не начинали, пока не было совершено какое-либо смелое дело; и после этого для каждой новой части тела должно было быть совершено новое дело. Мужчины татуировали даже подбородки и области вокруг глаз, чтобы казаться замаскированными. Дети не татуировались, а женщины наносили рисунки только на одну руку и часть другой. Илоканы на этом острове Манила также татуировались, но не в такой степени, как висайяне».

Татуировки были известны как батук (или баток) или патик среди народа висайя; батик, бурри или татак (ср. с самоанским «татау») среди тагалогов; бурри среди народов пангасинан, капампанган и биколано; батек, бутак или бурик среди илоканов; батек, баток, батак, фатек, уаток (также пишется фаток) или бурри среди различных народов игорот; и панготоеб (также пишется панотоеб, пенгетеб или пенгетев) среди различных народов манобо.

Эти термины также применялись к идентичным узорам, используемым в тканых текстильных изделиях, керамике и украшениях для щитов, рукояток инструментов и оружия, музыкальных инструментов и других предметов. Большинство названий происходят от протаустронезийских слов beCik («татуировка») и patik («пятнистый узор»).

Франциско Колинс. Труд евангельский (1663)[40]

Насколько любили жители Филиппинского архипелага тату? Правильный ответ – да.

Лусон – это крупнейший остров Филиппинского архипелага, расположенный в северной части страны. Сегодня это важный культурный, экономический и политический центр Филиппин, где находится столица страны, Манила. На острове живут канканаи – это одна из коренных этнических групп, проживающих в северной части Лусона, в горных районах Кордильерского административного региона. Они особенно известны богатой культурой и традициями, включая уникальные формы земледелия, ритуалы и, конечно же, татуировки. Традиционный образ жизни канканаев включает террасное земледелие, и они известны своей стойкостью в сохранении культурного наследия, такого как татуировки, несмотря на влияние внешних факторов, таких как колонизация и модернизация. Но время неумолимо, и сейчас, конечно же, канканаи уже не те, что были раньше. Так что давайте перейдем сразу к их древним мудрым предкам.

Древние татуировки можно найти на мумифицированных останках различных кордильерских народов в пещерных и висячих гробницах на севере Лусона. Самые старые из сохранившихся примеров относятся к XIII веку. Татуировки на мумиях часто имеют индивидуальный характер: они покрывают руки взрослых женщин и все тело взрослых мужчин. Нас интересует один конкретный пример: 700–900-летняя мумия канканаев по прозвищу Апо Анно – татуировки у нее покрывали все тело. Вообще все. Каждый сантиметр, даже подошвы ног и кончики пальцев. Узоры татуировок часто также вырезают на гробах, содержащих мумии[41]. Вот что значить любить тату.

Было бы любопытно сравнить все практики нанесения тату, например Та-Моко – культуру тату, которые наносились на все тело, включая банные места у народов Новой Гвинеи, или районы тела, скрытые одеждой (как у якудза). Или шрамирование в таких племенах, как сандаве (Танзания) и нуба (Судан). Пирсинг ушей и носа у масаев (Кения и Танзания), пирсинг нижней губы в племени химба (Намибия), пирсинг ушей в племени дайак (Индонезия).

И ведь бусины, найденные в окрестностях того самого неолитического «штоматологического центра» в Пакистане, Мехргарх, как будто намекают, что дырки в зубах могут быть как-то связаны с ними – ведь они обработаны одинаково, одними и теми же инструментами. И возможно, это не попытка вылечить кариес, а тайный обряд инициации, преобразования из обезьяны в человека (или обратно), взросления, принадлежности к загадочному культу дырявых зубов. В общем, чего-то, что не требует знаний строения зубов и взаимосвязи дырки и кариеса. Иначе все практики пирсинга носа и ушей с последующим вставлением огромных дисков и кабаньих клыков – это не иначе как свидетельства существования первых отоларингологов. А тату на мощных ягодицах у маори – это сразу два в одном: и проктология, и дерматология. Кто знает, может, чернила тоже имели терапевтический эффект, ведь кровь приливала к поверхности кожи во время нанесения рисунка. Можно сказать, мол, ну, не помогло, но хоть попытались. Можно, но не нужно. Лучше сразу объяснять, что повреждение эмали зуба, невидимые тату или тату на обратной стороне века, губы или глазного яблока имеют множество негативных последствий, и если вы не собираетесь на фестиваль плодородия майя как главный гость, а планируете дожить до старости, то лучше себя поберечь.

Шумер

Месопотамия! О, прекрасный древний край! Во времена, когда я ходил в школу (а это было несколько позднее самих шумеров), чтобы узнать что-то о нем, надо было открывать серию энциклопедий «Всё обо всём» или просить у знакомых «Советский энциклопедический словарь». Перешерстив все перекрестные ссылки, выписав все странички, можно было собрать на три-четыре страницы информации о древних и «загадошных» месопотамах в «ихней» Месопотамии.

Сейчас же, чтобы найти оригинальный текст – да что там текст, даже 3D-модель глиняной таблички, нужно минут 10 и хороший вайфай. В свободном доступе есть, например, вся шумерская библиотека, оцифрованная и переведенная на английский[42]. Ну не прекрасно ли? Хочешь, пиво вари, как древние предки, хочешь, геморрой лечи по-месопотамски. Но погодите-ка, что-то не так и здесь. Сложно с ходу вспомнить какую-то шумерскую мазь или рецепт еды, а ведь на курсе истории медицины всегда, обязательно, неумолимо и беспощадно есть раздел про медицинские знания древней Месопотамии. Тысячи и тысячи интернет-статей включают в себя поверхностно описанные разнообразные методы лечения и рецепты с неизменным выводом о великой мудрости шумерцев и невероятных знаниях в области медицины, заложивших основу, так сказать, базу базы.

Тем не менее многие рецепты сохранились до наших дней благодаря различным источникам. И проверить, что там, сегодня достаточно легко. В этой главе я попробую поведать о нескольких из ним, вскользь рассказав, где я их взял и в каком контексте вообще стоило бы рассматривать шумерскую, извините, «медицину».

Начнем с самого старогоУсловно самый старый медицинский учебник в мире был найден в руинах шумерского города Ниппур. Датируемый концом III тысячелетия до н. э., он состоит из одной клинописной таблички размером 9,53 × 15,88 см, на которой записано около дюжины проверенных рецептов.

Чтобы увидеть самую древнюю медицинскую библиотеку в мире, необходимо отправиться в ассирийский город Ниневию (или в Британский музей в Лондоне, куда взяли и вывезли в безвозмездное вечное пользование его архивы). В VIII веке до н. э. король Ашшурбанипал собрал в своей дворцовой библиотеке около 800 глиняных табличек, содержащих самое сокровенное – все известные медицинские знания того времени, что являлось, видимо, на его взгляд, ценнейшим ресурсом и залогом процветания империи.

Кому это было надо?

В древней Месопотамии принято выделять два основных типа врачей. Первый тип (асу) использовал медицинские вещества для лечения. Второй тип (ашипу) полагался на духовные средства. Иногда упоминается, что каждый тип врачей мог применять методы друг друга для обеспечения выздоровления пациента; в сложных случаях специалисты могли сотрудничать, собирая консилиум. Достаточно сложно описать, кто из них кто, сегодняшним языком и образами современного времени. Ведь, на мой взгляд, ни те ни другие врачами в полном смысле слова вообще не являлись, так как не понимали, что, собственно, делали. Но наиболее близкими современному читателю были бы такие герои, как необразованный ботаник и экзорцист, слуга всех известных в мире богов. Там ведь многобожие. Звучит не слишком надежно, правда?

Но даже с этими понятиями есть определенные лингвистические сложности. Ведь есть шумерский термин «шим-му» (буквально «выращиватель растений»), который часто переводится как «жрец заклинаний» или «экзорцист», на основе I тысячелетия, когда шумерский «шим-му» приравнивался к аккадскому âšipu (экзорцист)[43]. Он встречается пять раз в корпусе ETCSL (современное собрание всей шумерской литературы в интернете), в основном в связи с богинями Нинисиной и Бао/Шухалби. И на текущий момент принято говорить, что шим-му и а-зу не считались отдельными медицинскими профессиями ни в реальной, ни в божественной сферах. Скорее, первое было высоким, архаичным синонимом второго. А по факту изгонять из вас дьявола мог и просто какой-то условный оториноларинголог.