Полная версия

Основы медицины, о которых пора забыть

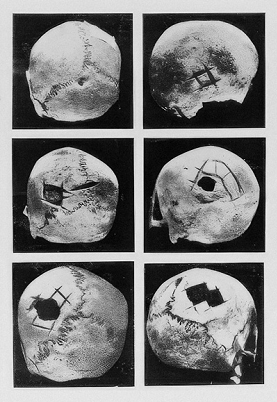

Может быть, поверить в то, что это хирурги, а не любопытные обезьяны с камнем наперевес, нам должна помочь предполагаемая трудность вскрытия черепа из-за его прочности?

Центральная нервная система позвоночных хорошо защищена костями, но череп можно легко просверлить с помощью вращательного движения или трения. Насколько легко? Плотность человеческих костей колеблется от 1,4 до 2,0 г/см³ в зависимость от вида и расположения. И этот показатель сравним с пемзой плотностью от 0,64 до 1,5 г/см³ или сырой древесиной, плотность которой может приближаться к 1,5 г/см³. Так вот, представьте, что вам надо трепанировать губку из пемзы толщиной в пару сантиметров. При должном упорстве и плохой обуви вы справитесь и пальцами ног. Конечно, череп плотный и я утрирую, но и кусок обсидиана значительно опаснее ваших конечностей.

Что же касается невероятной сложности и космического мастерства древних «хирургов»…

Трепанация не была сложным хирургическим вмешательством, требующим условий, подобных современным. Примитивные операции проводились без структурной патологии мозга. Как открыть крышку у банки. И все.

Более того, я нашел любопытный труд антрополога Жолт Бернерт с рядом фотографий из Антропологической галереи Венгерского музея естественных наук. Там вообще речь идет «о символической трепанации», или некоем подобии костной скарификации, когда на голой кости выскабливался определенный узор[15]. Так что нам еще повезло с модой в наше время. И у самого ритуала поковырять в голове может вообще не быть терапевтической цели.

Чтобы забить пару гвоздей в эту ересь и навсегда оставить ее на доске позора истории, давайте посмотрим на относительную современность.

Омобари омотве из кисиев

Опишу случай, запечатленный на фотопленке Мюллером в 1977 году. Это была трепанационная операция, проведенная омобари омотве (главным хирургом) в маленькой деревне племени кисии в Кении. Пациентка – молодая женщина с пятилетней историей головных болей и головокружения после падения и черепной травмы. Мюллер сообщает, что пациентка двигалась медленно и не проявляла эмоций, когда прибыла на место трепанации. Операция началась рано утром, когда вероятность кровотечения ниже, на открытом воздухе. Пациентка сидела на земле, а родственник держал ее голову. Голову побрили и ввели в периост местный анестетик. Трепанатор сделал крестообразный разрез до кости. Разрез был локализован в области черепа, где пациентка ощущала боль. Кость широко обнажили путем отведения периоста с помощью крючков и ручных ретракторов. Знахарь взял пилу и энергично пилил череп около 10 минут. После завершения операции на рану нанесли различные мази и дозу пенициллина. Наконец, голову забинтовали куском ткани, и пациентка встала, сопровождаемая родственниками. Постоперационные рекомендации включали употребление бобов без соли, чая без сахара и избегание молока, а также коры или людей, рубящих дрова рядом с ней. Как упоминалось, хирургические инструменты были как современными (шприцы или гемостатические зажимы), так и традиционными (ретракторы, пила и некий вид долота). Клинической информации до трепанации и о позднем клиническом результате не сохранилось.

Клиническая картина с головной болью, головокружением, брадипсихией[16] и нарушением эмоциональной реакции через пять лет после черепной травмы может быть следствием того, что сегодня известно как посттравматическое диффузное аксональное повреждение. Оно обусловлено множественными мелкими повреждениями белого вещества мозга с вторичным функциональным нарушением различной интенсивности и продолжительности в зависимости от тяжести повреждений. Диффузное аксональное повреждение[17] не имеет хирургического лечения.

Альтернативная гипотеза – посттравматический менингит, а клинические проявления пациентки могут быть следствием этого или вторичной гидроцефалии. В настоящее время эти повреждения также не лечат кранио-томией[18]. Гидроцефалия требует хирургического шунтирования цереброспинальной жидкости. Также вероятно, что симптомы пациентки не связаны с травмой, а обусловлены нейропсихологическими или психиатрическими расстройствами или длинным списком хронических дегенеративных заболеваний. В этом случае есть широкий спектр вариантов, включая инфекционные или воспалительные неврологические заболевания[19].

В общем, забегая вперед, несмотря на отсутствие дальнейшей истории этой пациентки, можно уверенно предположить, что «основоположник нейрохирургии» из племени кисии с лечением не угадал.

Кринжовые истории, или Наше время

Кринж[20] продолжает жить и по сей день, ведь среднестатистическая статья с ключевыми словами «археология» и «трепанация» описывает этих энтузиастов не иначе, как древних хирургов. Отсюда и современные веяния.

Например, с начала 1960-х годов существует добровольная трепанация, на которую решаются люди, наивно рассчитывающие на повышение умственных способностей и благополучия. Практика трепанации продолжается и сегодня благодаря вере в различные псевдонаучные медицинские преимущества. Например, некоторые пробовали эту операцию, чтобы достичь ясновидения или поддерживать постоянное состояние эйфории. Другие утверждают, что трепанация приводит к увеличению кровотока. Люди практиковали трепанацию вне экстренных ситуаций в психологических целях. Одним из известных сторонников современного подхода является Питер Халворсон, который проделал отверстие в своей черепной коробке, чтобы «увеличить объем крови в мозге»[21].

Одним из самых известных защитников трепанации был голландский библиотекарь Барт Хьюз. В 1965 году Хьюз в качестве рекламного трюка проделал отверстие в своей голове с помощью стоматологической дрели. Барт утверждал, что трепанация увеличивает объем крови в мозге и таким образом улучшает его метаболизм.

В одной из глав своей книги «Эксцентричные жизни и необычные идеи» эзотерик Джон Митчелл упоминает монографию Хьюза 1962 года Homo Sapiens Correctus, которая часто цитируется сторонниками самотрепанации. Среди прочих аргументов Хьюз утверждает, что у детей более высокий уровень сознания, и, поскольку черепа детей не полностью закрыты, можно вернуться к более раннему, детскому состоянию сознания с помощью самотрепанации.

На самом деле, конечно, Хьюзу еще повезло, что дрель не соскочила глубже, чем было надо, ведь тогда он бы точно вернулся к «более детскому сознанию».

Я надеюсь, вы не пропустили мои слова «все требует доказательств»? Чтобы утверждать, что что-то работает, нужно это сначала доказать. Сегодня операции трепанации, конечно же, все еще проводятся, например, если диагностированы:

опухоли головного мозга (для удаления опухолей);

аневризмы (для предотвращения разрыва и кровоизлияния);

черепно-мозговые травмы (для уменьшения внутричерепного давления и удаления гематом);

кровоизлияния (для удаления скопившейся крови и снижения давления на мозг).

И в прочих случаях. Но ключевое слово здесь – «диагностированы». До появления МРТ, КТ или рентгена это было весьма затруднительно сделать. И речь идет про известные механизмы, когда установлена причинно-следственная связь между состоянием до и после. Потому что все остальное – ненаучно, опасно лично для испытуемого и общества в целом. Но о том, что такое научный метод, мы еще поговорим. Пока что это выглядит и работает примерно так же, как идея «древний человек просверлил в сложной машине аккуратное отверстие, что доказывает, что он – автомеханик».

Сейчас же перейдем ко второму по популярности доказательству наличия медицины в древности.

Использование трав

Шанидарская пещера (Ирак). В этой пещере были найдены останки неандертальца (возрастом около 60 000 лет), рядом с которым находились следы пыльцы растений, известных своими лечебными свойствами, таких как тысячелистник и полынь. Это свидетельствует о сознательном использовании растений для лечения[22].

Звучит прекрасно, да? Рядом с трупом нашли пыльцу, что свидетельствует об использовании растений в медицинских целях. Так, у нас еще один медик, хорошо хоть погиб он не от трепанации. Пытливый читатель явно уже начал накидывать теории: а что, если это он салат ел? Мух отгонял перед смертью? Венок ему такой подарили? Ветром занесло? Да может, он от них и умер, в конце концов.

Если разбираться подробнее, то насчет останков в Шанидарской пещере в Ираке, более известных как Шанидар IV, спорят до сих пор. Исследования, проведенные в 1960-х годах, показали, что пыльца могла свидетельствовать о сознательном использовании растений в лечебных целях. Эта находка стала одной из первых, предполагающих, что неандертальцы могли заниматься фитотерапией. Однако позже некоторые ученые предположили, что пыльца могла попасть в пещеру естественным путем, например в результате деятельности животных или насекомых, таких как пчелы или грызуны. Но что круче звучит: «научная версия – мышка на хвостике принесла» или «древние предки европейцев лечились травами еще 60 000 лет назад»?

Недавние исследования с использованием современных методов анализа пыльцы и почвы в Шанидарской пещере подтвердили, что пыльца действительно была связана с деятельностью человека, что делает гипотезу о сознательном использовании лечебных растений более вероятной. Говоря более юридическим языком, найденные улики принадлежат жертве. О том, что это за трава, как и зачем ее использовали, это пока ничего не говорит. Но необъяснимым образом эта находка остается важным свидетельством возможного применения медицинских знаний и ритуальных практик в доисторические времена[23].

Вот он их съел…

О чем идет речь? Если мы начнем читать классическое описание тысячелистника (Achillea millefolium), то найдем что-то вроде «издавна применяется в медицине благодаря своим заживляющим и противовоспалительным свойствам. Используется для остановки кровотечения и ускорения заживления ран, а также для облегчения симптомов артрита, подагры и различных расстройств желудочно-кишечного тракта, таких как вздутие и диарея. Также тысячелистник регулирует менструальный цикл и снижает менструальные боли»[24].

Так обычно сегодня пишут про тысячелистник в этом вашем интернете. Конкретно здесь – фармацевт. Но если вам хотя бы чуть-чуть за 30, вы, наверное, уже знаете как это работает на самом деле. Из этого списка что-то одно – да, все остальное – нет. То есть, если и лечит от диареи, то где-то снизу мелким шрифтом в инструкции должно быть «вызывает головокружение, тошноту и менструальные боли», и ты уже выбираешь, что сейчас вот точно надо вылечить, а что можно и на потом отложить. И вот же хитрый мужчина из Шанидар IV – ни тебе менструальных болей, ни поноса, от всего сразу лечился своим тысячелистником. И что самое классное – обычно в описаниях народных средств это только вступление, дальше может быть вообще все что угодно, любой природы, от переломов до чумы крупного рогатого скота.

«Кроме того, тысячелистник полезен при лечении респираторных заболеваний, таких как простуда и бронхит, благодаря своим антисептическим и антимикробным свойствам. Он помогает уменьшить тревожность и стресс благодаря своему успокаивающему эффекту. Важно использовать его с осторожностью во время беременности и кормления грудью и учитывать возможные аллергические реакции у чувствительных людей»[25].

Ну вот, видимо это и сгубило. Грудью кормил или аллергия была. Но хоть стресса не испытывал. Но если отложить типичное описание, которое подойдет под каждое второе чудо-средство от всего и сразу, убрать мою иронию и задуматься, то нашему взору откроется чудесная наука – органическая химия. Представим, что перед нами современное лекарство. Тогда первым вопросом было бы: а что за действующее вещество?

а что за действующее вещество

Что собственно лечит-то? Ведь тысячелистник – это просто название, как бренд лекарства. Основным действующим веществом тысячелистника (Achillea millefolium) сегодня бы назвали азулен, который придает растению противовоспалительные свойства. Основным полезным, но даже близко не единственным. Кроме азулена, тысячелистник содержит другие важные компоненты, такие как сесквитерпеновые лактоны, флавоноиды, дубильные вещества и эфирные масла (камфора, туйон, борнеол). Эти соединения в совокупности обеспечивают широкий спектр лечебных свойств растения, включая антимикробные, спазмолитические и кровоостанавливающие эффекты. Но корректнее говорить – просто широкий спектр свойств, ведь отравиться можно и простой солью, и водой насмерть упиться – все зависит от концентрации, цели и метода применения. А здесь их вон сколько.

Как они лечат? Каждый по отдельности или все вместе? Ведь сейчас это звучит как составляющие половины современной аптечки. Давайте представим, что у вас есть таблетки от диареи, от головной боли, тошноты, изжоги, эфирное масло от насморка, мазь от синяков, одна свечка от геморроя и бинтик. Старый, желтенький такой. И вы вот это все берете, кладете в блендер – и вуаля, тысячелистник. Или нет? Почему сейчас так никто не делает? Звучит же гениально? Залпом выпил и здоров, как тот мертвый неандерталец. Но ведь мы не пьем все лекарства вместе.

Азулен, основное активное вещество тысячелистника, относится к терпеноидам, модифицированному семейству терпенов. Терпены – это органические вещества, содержащиеся в растениях и некоторых насекомых. Они известны своими яркими ароматами и составляют основу эфирных масел многих растений. Терпены играют важную роль в биологии и медицине.

Что такое терпеныАроматы природы. Терпены – это то, что делает запах сосны таким свежим, апельсин – таким цитрусовым, лаванду – такой расслабляю-щей. А запахи освежителей в туалете – знакомыми. Терпены ответственны за уникальные ароматы и вкусы растений.

Растительная защита. Для растений терпены – это как природный щит. Они защищают от насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Например, когда вы чувствуете запах мяты, это терпен ментол, который также отпугивает многих насекомых.

Медицинские свойства. Терпены используются в медицине и косметике. Некоторые из них могут обладать полезными для человека свойствами. Например, ментол используется в лекарствах для облегчения заложенности носа, а камфора – в мазях для уменьшения болей в мышцах.

Примеры терпенов

Лимонен: придает лимонам их характерный запах и используется в чистящих средствах и ароматерапии.

Пинен: запах хвойных деревьев, помогает при воспалениях и используется в медицине.

Мирцен: запах хмеля и лавра, обладает успокаивающими свойствами.

Почему это важноТерпены – не только про запахи. Они помогают растениям выживать[26].

Но это очень широкая группа химических веществ. Тот же пинен, пахнущий смолянистой хвоей, есть не только в самой хвое, но и, например, в кедровых орешках и ядовитых листьях плюща. Растениям они нужны, а нам?

Мы лишь случайные прохожие в планетарных масштабах эволюционной войны, которая идет между сотнями тысяч видов грибов, растений, насекомых и бактерий за место на нашей планете. К примеру, почти все антибиотики мы получили, подсмотрев у природы, как она воюет сама с собой.

Заметили, что плесень Penicillium notatum убивает бактерии Staphylococcus aureus, и изобрели пенициллин в 1928 году, в 1943-м – изолировали стрептомицин из почвенной бактерии Streptomyces griseus. Тетрациклин был впервые открыт в 1948 году из культуры почвенной бактерии Streptomyces aureofaciens. Цефалоспорин открыли в 1948 году из культуры гриба Cephalosporium acremonium. Эритромицин был изолирован в 1952 году из бактерии Saccharopolyspora erythraea

Как вы, наверное, догадались суровее всего эти войны идут в почве, где грибки и бактерии соперничают особенно яростно: на один грамм почвы приходится до миллиарда бактерий и, по разным оценкам, до 50 000 их видов.

Азулен

Азулен был изначально обнаружен в эфирном масле ромашки (Matricaria chamomilla) и тысячелистника (Achillea millefolium). Его впервые выделили из этих растений благодаря его необычному синему цвету, что было редкостью среди природных соединений.

Впервые это удалось сделать и идентифицировать азулен как отдельное соединение швейцарскому химику Жоржу Леду в начале XIX века. Он выделил его из дистиллята ромашкового масла. Название «азулен» происходит от испанского слова azul, что означает «синий».

Химические исследованияУстановление структуры

Структура азулена была установлена значительно позже, в середине XX века. Было обнаружено, что это бициклический ароматический углеводород с необычной структурой по сравнению с типичными ароматическими соединениями, такими как нафталин.

Синтетические подходы

После природной изоляции азулен также был синтезирован в лабораториях, что позволило провести более детальные исследования его свойств и потенциальных применений.

Помимо полыни, ромашки и тысячелистника азулен можно найти например еще в двух очень красивых грибах загадочного цвета индиго: Entoloma hochstetteri и Lactarius indigo. Но используют ли их в народной медицине, информации нет. Один гриб растет в Новой Зеландии, а второй – в Мексике и Гватемале, активно употребляется в пищу, несмотря на цвет несвежего смурфа.

Вернемся к нашему Шанидар IVДопустим, что вы – это он. И вы решили съесть что-то противовоспалительное, потому что… ну вот решили. Что такое воспаление, живот, кишечник или желудок, вам дела нет никакого, у вас из изобретений скребок каменный, огонь и шкура. Как получить лекарство? Хотя бы эквивалент пары таблеток.

Содержание азулена в Achillea millefolium (обыкновенный тысячелистник) значительно варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как конкретный сорт растения, условия выращивания и часть растения, используемая для экстракции. Обычно тысячелистник содержит широкий спектр эфирных масел, среди которых азулен является одним из важных соединений, особенно в эфирном масле, получаемом из цветочных головок.

Содержание азуленаВариабельность. Содержание азулена может значительно различаться даже у растений одного и того же места обитания. Обычно концентрация в эфирном масле, извлеченном из листьев и цветов тысячелистника, составляет от 0,6 до 0,85 %. Наличие и концентрация азулена могут зависеть от типа почвы, климатических условий и конкретного подвида растения.

Факторы, влияющие на содержание азуленаСостав почвы. Более высокие уровни азулена часто ассоциируются с почвами, богатыми фосфатом, магнием и марганцем.

Время сбора урожая. Самые высокие концентрации эфирных масел, включая азулен, обычно обнаруживаются в растениях, собранных в период цветения, с июня по август.

Часть растения. Азулен в основном содержится в эфирном масле, извлекаемом из цветов, а не из листьев.

Но давайте держать в голове, что если вы неандерталец, то ни календаря, ни контурных карт у вас нет. Где там фосфатные почвы и почему 2 сентября лучше чем 3-е, вы не знаете. Я взял первое же аптечное наименование – надпись на упаковке гласила, что в одном флаконе на 100 грамм гвайазулена[27] в пересчете на 100 % вещества содержится аж 0,03 грамма.

Вернемся к нашему Шанидар IV

Для получения эфирного масла из тысячелистника необходимо значительное количество сырья. В среднем для получения 1 литра эфирного масла требуется от 100 до 150 килограмм растений. Концентрация азулена в масле – около 0,7 %. Путем легких арифметических расчетов находим, что для получения 0,03 грамма чистого азулена в 100 граммах препарата потребуется около 564 грамм свежих цветущих верхушек тысячелистника. Опять-таки держим в уме, что этот показатель может варьироваться в зависимости от условий выращивания, времени сбора урожая и используемых методов экстракции[28].

Вроде полкило свежего цветущего тысячелистника набрать несложно. Значит, лекарство почти готово?

Нет. Потому что, чтобы древний европеец мог называться первым медиком, рядом с Шанидар IV должны были найти: 1) перегонный куб; 2) парогенератор; 3) сепаратор; 4) конденсатор; 5) сборный сосуд – а еще охапку дров, рецепт, где записано, как это все варить и перегонять, расчеты, учебник по органической химии, пару бутылей для готового продукта… Думаю, вы сами легко сможете продолжить.

Вернемся к нашему Шандиару IV

Просто поедание тысячелистника или его кипячение не приводит к выделению эфирных масел в нужном количестве. Потому что эфирное масло – это высококонцентрированный гидрофобный жидкий экстракт, содержащий летучие ароматические соединения из растений. Он не содержится в соке, его нельзя выдавить, раскусив стебель или вскипятив в руках чай (чайника в Шанидар IV тоже ведь не нашли). Просто объесться тысячелистника – тоже плохая идея. Максимум, что можно с ним сделать голыми руками, – это помять и действительно отгонять мух, терпены ведь для этого и существуют.

Я уж не говорю, что единственное медицинское средство с азуленом, разрешенное к продаже на территории Европы, где «издавна тысячелистник используется…» – это ополаскиватель для рта. И азулен там вообще из аптечной ромашки, потому что исследования тысячелистника показывают широкое разнообразие качества сырья – от полностью бесполезного до минимально пригодного.

Конечно, в целом структура азулена представляет интерес для медицинской химии, так как он может рассматриваться как структурный изомер нафталина. Стоит отметить, что в биологическом исследовании некоторые из производных азулена показали даже лучшую противоязвенную активность, чем референсный препарат омепразол. Еще одной перспективной биологической активностью производных азулена было их влияние на рост выбранных раковых клеточных линий, таких как клеточная линия лейкемии K-562 с IC50 на микромолярном уровне. Структура азулена также создает перспективные приложения для лечения диабета. В итоге многие структуры, содержащие фрагмент азулена, могут рассматриваться как кандидаты на испытания в лекарственные препараты. Тем не менее перед переходом к клиническим испытаниям и выходу на рынок необходимо провести больше исследований в области токсичности[29]. И опять же – где референсный препарат и молекула синтезированного азулена, а где охапка травы со склона Шанидара.

Ну штош

А еще в пещере нашли полынь. Нам особенно интересны виды Artemisia absinthium (полынь горькая) и Artemisia annua (полынь однолетняя) – они тоже «издревле используются в медицине благодаря своим лечебным свойствам».

Всего в медицинских целях применяются несколько видов полыни:

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris). Используется в традиционной медицине для лечения проблем пищеварения, таких как диспепсия, анорексия, а также как антигельминтное средство.

Полынь горькая (Artemisia absinthium). Широко известна приписываемыми ей свойствами, используется в попытках лечения проблем с пищеварением, как противовоспалительное средство, а также для стимулирования аппетита. Ее эфирные масла также применяются в ароматерапии и производстве ликеров.

Полынь однолетняя (Artemisia annua). Содержит артемизинин, который используется для лечения малярии. Этот вид полыни является основой для создания лекарств против малярии, особенно эффективных против устойчивых форм этой болезни.

Полынь китайская (Artemisia argyi). Используется в традиционной китайской медицине для попыток лечения различных заболеваний, включая кожные, расстройства пищеварения и для улучшения кровообращения.

Удивительно, но из полыни (Artemisia) делают современные лекарства. Одним из наиболее известных примеров является артемизинин, который получают из полыни однолетней (Artemisia annua). Артемизинин и его производные широко используются в современной медицине для лечения малярии. Эти препараты являются основой комбинированной терапии с артемизинином (ACT), которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения малярии, вызванной Plasmodium falciparum[30].

Ну штош